龙门山汶川地震断裂带北川段岩石与地球化学特征及其变形行为*

2021-11-22李成龙李海兵王焕张进江

李成龙 李海兵 王焕 张进江

1. 中国地质科学院地质研究所,自然资源部深地动力学重点实验室,北京 100037

2. 北京大学地球与空间科学学院,北京 100871

3. 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广州 511458

目前,对汶川地震断裂带开展了许多工作,包括断裂带中断层泥粒度分析(陈建业等,2014)、矿物分析(Togoetal.,2011b;党嘉祥等,2012;Chenetal.,2013a;袁仁茂等,2013;Sietal.,2018)、渗透率变化(陈建业等,2011,2014;段庆宝等,2014;Duanetal.,2016)、流体作用和断层愈合作用(Chenetal.,2013b;Xueetal.,2013;Gongetal.,2015,2017;郭瑾等,2019)、断层岩石磁学研究(Yangetal.,2012a,b;Peietal.,2014a,b;Liuetal.,2014;Zhangetal., 2017,2018;张蕾等,2017,2018;Caietal.,2019)、摩擦实验研究(Verberneetal.,2010;Togoetal.,2011a,2016;Houetal.,2012;Yaoetal.,2013a,b)、同震弱化机制认识(Wangetal.,2015;Chenetal.,2017)和假玄武玻璃研究(Wangetal.,2015;Zhangetal.,2017;李成龙等,2020)等等,特别是断裂带地表露头由南向北,从虹口深溪沟、虹口八角庙、茶坪肖家桥、北川擂鼓赵家沟到平武平溪矿坪子等地断裂岩,进行了大量的特征观察与研究(李传友等,2008;韩亮等,2010;陈建业等,2011;Houetal.,2012;Panetal.,2014;Wangetal.,2014a,b)。在映秀-北川断裂带南段虹口段,断裂带宽约240m,由碎裂岩、断层泥、断层角砾岩和多期次假玄武玻璃组成(Lietal.,2013;Wangetal.,2014a,2015),是一条多核结构(Togoetal.,2011a,b,2017;Lietal.,2013,2014;Wangetal.,2014a;Liuetal.,2016)、经常发生大地震的断裂带(Wangetal.,2019)。在北段南坝段,断裂带宽约30m,由断层泥、假玄武玻璃和断层角砾岩组成(李成龙等,2020),具有单核结构;在北川段,对断裂带中显微构造和黏土矿物特征也作了详细研究(袁仁茂等,2013,2014)。然而,映秀-北川断裂带北段断裂变形行为、滑移机制和地震活动性等方面的认识仍不清楚,这制约着对汶川地震机制的全面认识。

汶川地震发生之后,中国地震局地质研究所在北川沙坝村进行了同震地表破裂带的探槽挖掘与研究(史翔,2009;袁仁茂等,2013,2014),对该段古地震和断裂岩进行了研究,并取得了初步认识。为了深入认识北川断裂带的变形行为与地震滑移机制,本文以映秀-北川断裂带北段(北川断裂带)北川沙坝村探槽中的断层泥为研究对象,通过野外调查及样品采集,借助显微镜、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、矿物自动化定量分析仪(TIMA)和X射线荧光光谱分析仪(μXRF)等多种仪器设备对断层泥样品进行显微构造观察和地球化学分析等,认识北川断裂带的物质组成和结构特征,探讨北川断裂带的变形行为和滑移机制,为了解龙门山断裂带地震破裂机制和断裂动力学提供科学依据。

1 构造背景

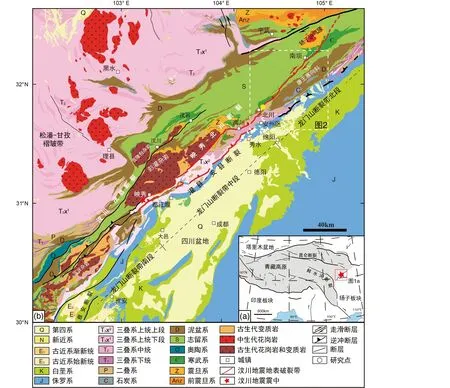

龙门山位于青藏高原东缘,其构造带呈NE-SW向展布,是青藏高原和四川盆地之间的边界过渡区,其两侧的地貌景观和地质构造并不相同;从南部的泸定-天全地区为起点,向北经宝兴-芦山、汶川-都江堰、北川-江油、青川-广元等地,最终止于陕西勉县;北东与秦岭构造带相望,南西与康滇南北带相截,且位于古特提斯洋东延地域,是中国少有的经向构造带;全长约500km,东西宽30~50km(图1)(许志琴等,1992;Dirksetal.,1994;林茂炳等,1996;李智武等,2008)。其在不到50km的范围内,从四川盆地向青藏高原东缘方向的平均海拔从~500m 陡增至4~5km,成为地形梯度最大的陡变带(Godardetal.,2009)。

图1 青藏高原及其邻区构造简图(a)及龙门山构造地质图(b)(据四川省地质局,1967(1)四川省地质局. 1967. 1:20万广元幅地质图,1975(2)四川省地质局. 1975. 1:20万松潘幅地质图,1977(3)四川省地质局. 1977. 1:20万平武幅地质图修改)

龙门山构造带以怀远和安县为界,可以划分为南、中、北三段(图1)。怀远至雅安为南段、怀远至安县为中段、安县至广元为北段(李智武等,2008;刘树根等,2008;杨长清等,2011)。自北西向南东发育有四条逆冲断裂带:茂县-汶川断裂、映秀-北川断裂、安县-灌县断裂、广元-大邑隐伏断裂(或称关口断裂)(金文正等,2007;李智武等,2008),且断裂走向与构造带的走向(北东-南西向)一致。映秀-北川断裂属于龙门山中央断裂系,走向NE,倾向NW,倾角50°~70°,其北西侧地层变形层次较深且多已变质,南东侧地层变形层次浅且无明显变质(林茂炳和吴山,1991;林茂炳,1994,1996),地表上以脆性变形为主,运动特征为北西向南东的逆冲推覆兼具右旋走滑(罗志立,1994)。映秀-北川断裂带是龙门山构造最主要的断裂带之一,人们对于它的研究已经有了诸多认识,有认为在小鱼洞、高川与擂鼓等地的断裂弯曲分叉形成了明显的阶区,以北川-安县为界分为中段和北段,中段出露彭灌杂岩并发育一系列飞来峰,北段出露轿子顶杂岩和唐王寨向斜(李智武等,2008)。

本文研究区位于四川省北川县,是汶川地震中受灾最严重的县之一,原县城曲山镇受到严重损毁,后县城迁至永昌镇。汶川地震的同震破裂带通过北川县老县城,经曲山中学后沿县城东侧靠近山脚的半山腰向北东方向延伸(史翔,2009)。北川老县城属于映秀-北川断裂带北段的北川断裂带,其内主要发育有寒武系、石炭系和泥盆系的岩石(图2),寒武系主要发育碳质泥页岩和砂页岩,石炭系则发育灰岩和白云岩(图2a),探槽横跨汶川地震破裂带,位于寒武系中(图2b)。

图2 映秀-北川断裂带北川段构造地质图(a, 据四川省地质局,1971(4)四川省地质局. 1971. 1:20万绵阳幅地质图,1977修改)及地质剖面(b)

2 北川断裂带沙坝探槽的宏观特征

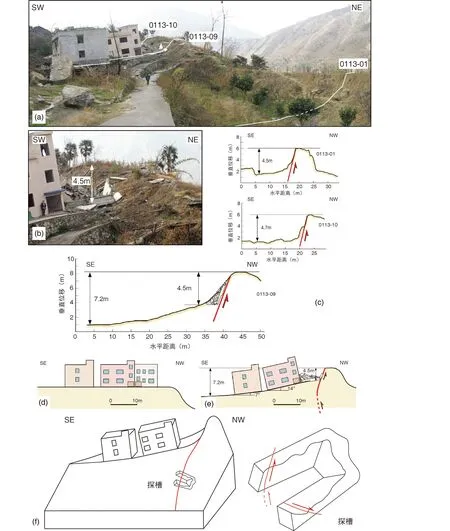

沙坝探槽位于北川县曲山镇沙坝村(图3),通过汶川地震后对北川断裂带的地表破裂的观测可以发现,在该处破裂段的最大垂直位移为10~12m,为整个汶川地震地表破裂最大滑移量,是汶川地震的宏观震中(李海兵等,2009;史翔,2009;Ranetal.,2013)。探槽处同震地表破裂带总体呈NE65°~70°走向,表现为连续延伸的断层陡坎,垂直位移量为~7.2m(图4)(李海兵等,2009),其NW 盘为寒武系青平组碳质泥页岩、砂页岩,SE盘为石炭系砂岩或灰岩和白云岩(袁仁茂等,2013),上覆是未固结至半固结状态的黄色粉砂质黏土层和砂石层。同震地表破裂带从山腰处穿过,由于近地表断层面倾向反转,在地貌上表现为向南东倾的正断走滑断层形式(李海兵等,2009),在山坡中形成坡中谷地貌(Dengetal.,2011)。

图3 北川地表破裂分布图(a)及北川沙坝地质剖面图(b)

图4 北川沙坝村同震破裂及探槽特征(据李海兵等,2009修改)

在沙坝探槽中,可见明显的黑色断层角砾岩和黄色粉砂质黏土层,在交界带附近有三个颜色区分明显的断层泥条带约25cm厚,分别为:上盘的断层泥条带为黄色和灰色,下盘的断层泥条带主要呈现为黑色(图5),断层泥有明显的面理构造。汶川地震破裂面沿灰色断层泥和黑色断层泥边界分布(图5c,d),断裂带上盘为黄色粉砂质黏土层、下盘物质为黑色泥页岩和板岩(图5)。前人基于该区域探槽已完成了断层泥样品的显微构造、黏土矿物及组构分析,认为该处Y剪切面分布的微米-纳米级颗粒形态结构是地震断层滑动的记录,可作为判定古地震断层的标准之一,并探讨了古地震活动(史翔等,2009;袁仁茂等,2013,2014)。

图5 北川沙坝村探槽特征特征

3 样品采集与分析方法

我们对北川沙坝村探槽内出露的黄色、灰色和黑色断层泥进行了连续采样,共采集样品五块,制成了连续的薄片(图6)。首先将断层泥薄片在光学显微镜下观察,然后对代表性样品薄片在扫描电镜(SEM)下进行详细观测,包括矿物组成、颗粒大小、结构构造等特征,分析其微观构造特征;使用TESCAN自动矿物分析系统(TIMA)观察断层泥样品中的矿物分布;通过微区X射线荧光分析仪(μXRF)对重要样品薄片开展化学成分面扫描,分析元素分布特征;利用拉曼光谱仪确定断层泥中的碳质成分。按照1cm间隔对连续断层泥块状样品进行粉末样品采集,并利用粉末样品进行X射线衍射分析(XRD)其矿物成分及含量等信息。SEM、TIMA、μXRF和拉曼光谱实验分析在自然资源部深地动力学重点实验室进行,XRD实验在北京北达智汇微构分析测试中心进行。

在长荣人看来,印后智能化、机器代人、绿色环保,在今后相当长的一段时期,都将成为各大印刷包装企业关注的焦点。而对于印刷行业未来发展之路的探寻,长荣股份已经做好准备。

图6 北川沙坝探槽断层泥薄片特征

4 断层泥的显微构造特征

我们对黄色、灰色和黑色断层泥进行了连续切制薄片(图6),对其显微构造进行分析。断层上盘黄色断层泥(BC-1)(图6、图7a)中面理明显发育,可见石英-长石透镜体和条带集合体;其他断层泥(BC-2~5)(图6、图7b-e)中也发育面理,并发育棱角状、大小不一的碎块,可见个别碎块被方解石脉体填充(图7e)。在灰色与黑色断层泥(BC-4)之间有0.5~1mm厚的滑移带(图8、图9),灰色断层泥中变形强烈,可见明显的拖曳构造(图8)和次级剪切破裂R1(图9),显示出上盘下滑的运动特征。

图7 北川沙坝探槽断层泥样品光学显微照片

图8 北川沙坝探槽断层泥(BC-4)光学显微照片(I)

图9 北川沙坝探槽断层泥(BC-4)光学显微照片(II)

薄片观察显示断层上下盘(灰色和黑色)的断层泥(BC-4)结构并不相同,上盘的断层泥(图10a)靠近不同颜色边界带附近面理平直清晰,具有一定的方向性,远离部分面理弯曲,方向性不好。在扫描电镜(SEM)下可见灰色断层泥中(图10b,c)黏土矿物含量明显比黑色断层泥中(图10d,e)更高,且定向生长,而黑色断层泥中石英碎块棱角状更明显。在TIMA下可以发现断层泥的主要矿物为黏土矿物,碎块主要为石英 (图11a),很多石英碎块被方解石和铁白云石胶结(图11b,d),越接近滑移面断层泥中的碎块越少(图11a,e,f),滑移带附近主要为黏土矿物,下盘黑色断层泥(图11f)中的钠长石含量明显高于上盘(图11a,e),石英含量略低于上盘(图11a,e)。

图10 北川沙坝探槽断层泥样品(BC-4)薄片和SEM特征

图11 北川沙坝探槽断层泥样品(BC-2-1、BC-4、BC-5-1)TIMA分析图像

5 断层泥的矿物学与地球化学特征

通过对沙坝探槽中的断层泥样品进行粉末XRD测试分析(图12),确定了断层泥的主要矿物成分为:石英、微斜长石、斜长石、方解石、黄铁矿、石膏以及黏土矿物等(表1)。总体来看,黄色断层泥中石英含量39%~45%,长石含量8%~10%,黏土矿物成分含量42%~50%;灰色断层泥中石英含量36%~47%,长石含量8%~29%,黏土矿物成分含量19%~52%;黑色断层泥中石英含量35%~43%,长石含量19%~22%,黏土矿物成分含量19%~29%。从黄色断层泥到灰色断层泥再到黑色断层泥,石英含量变化不大,但是长石含量上盘断层泥明显低于下盘的黑色断层泥,黏土矿物含量上盘断层泥明显高于下盘黑色断层泥。 不同断层泥中矿物含量有明显变化(图13):(1)上盘石英含量整体略高于下盘。黄色断层泥中石英整体含量较高;灰色断层泥石英含量先是增加,但越接近滑移面石英含量越低;黑色断层泥的含量略低于黄色断层泥和灰色断层泥。(2)上盘断层泥的斜长石含量明显低于下盘断层泥的斜长石含量。黄色断层泥中的斜长石含量整体变化不大,都偏低;灰色断层泥越接近滑移面斜长石含量越高;黑色断层泥中的斜长石含量明显高于黄色、灰色断层泥。(3)微斜长石含量整体变化不大,只有在灰色断层泥中间有一个升高又降低的变化。(4)方解石基本只存在于黄色断层泥中和黑色断层泥中,黑色断层泥中方解石含量高于黄色断层泥。(5)沸石只存于灰色断层泥中。(6)石膏只存在于黑色断层泥中。(7)黄铁矿主要存在于黑色断层泥中,并且越远离滑移面含量越低;灰色断层泥只有接近滑移面处含有少量黄铁矿。(8)黏土矿物总量从黄色断层泥到灰色断层泥再到黑色断层泥逐渐降低。(9)蒙脱石只存在于黄色断层泥和灰色断层泥中,且离滑移带越近含量越低。(10)伊利石存在于整个上下盘的断层泥中。(11)绿泥石也存在于整个上下盘的断层泥中,且变化趋势与伊利石相近。(12)伊蒙混层存在于整个上下盘的断层泥中。

表1 北川断裂带沙坝探槽露头断层泥矿物含量

图12 北川地区沙坝探槽断层泥的XRD图谱

图13 北川沙坝探槽断层泥的主要矿物含量图

采用μXRF无损检测技术对沙坝探槽中的灰色和黑色断层泥(BC-4)薄片进行表面元素扫描。其测试结果如图14所示,上盘灰色断层泥中Fe、K含量明显高于下盘黑色断层泥,而Ba、Ti含量明显低于下盘黑色断层泥,Ca的含量变化不大。在灰色断层泥中越靠近滑移带(边界带)(图14)Fe含量明显增高。

图14 北川沙坝探槽断层泥薄片BC-4表面μXRF测试化学元素分布特征

6 讨论

6.1 北川断裂带的变形行为与流体作用

断裂带的岩石中保存了断层滑动过程中的特征信息,通过野外调查结合室内实验研究可以深入理解断裂带的变形行为。地表断裂带露头从断裂活动到剥露于地表,在长期过程中发育有众多断裂变形的构造证据。

断层泥是断裂活动的产物,它是地震滑动或无震蠕滑过程中的岩石记录。因此,详细研究断层泥的显微构造特征可以获得有关断裂变形行为的重要信息(Sibsonetal.,1975;Lin,1999)。通过本文的研究发现,北川沙坝探槽的断层泥样品中面理发育,并发育棱角状、大小不一的碎块,显示出典型的断裂快速滑动的特征,也即地震粘滑行为。另外,断层不同变形方式产生的断层泥,其粒度特征也不同(Lin,1994),根据断层泥的粒度特征可初步判断断层的活动性质:断层泥粗粒含量高于45%、细粒级含量低于30%,以粘滑为主(邵顺妹和邹谨敞,2000)。沙坝探槽中的断层泥粒径在TIMA下可知断层泥中的粗粒径组分明显占主导地位(图11a,e,f),粗颗粒大小从0.01~6mm不等,粒径差距较大,且各个颗粒之间无明显规律,基本都呈棱角状,磨圆一般,大约占60%,细颗粒的低于30%,反映出主要为粘滑的特征。在北川沙坝探槽滑移带附近的断层泥,一方面上盘的断层泥中有大小不一的碎块,大的能达到8mm(图7e),小的碎块只有十几微米(图11a,e),下盘的断层泥中碎块相比上盘更小(图7d、图8a、图9a)。在靠近滑移带附近的灰色断层泥中的碎块沿着一定的方向形成了拖曳构造(图8a);另一方面断层泥具有较强的剪切组构,在灰色断层泥中的分布着次级剪切破裂R1(图9)。这些变形特征显示出了探槽中断层上盘下滑的“正断”运动特征,这是由于在北川沙坝探槽中呈现的断层上下盘是经历了断层面在浅表的“反转”(图4e),探槽中的断层上、下盘实际为深部断裂的下、上盘,实际反映为断裂的逆冲性质。

断层泥的主要成分为黏土矿物,其次为原岩粉碎后的产物,断层泥形成时间越长,黏土含量越高(付碧宏等,2008b)。在沙坝探槽中上盘黄色和灰色断层泥的黏土含量普遍较高(高于42%),而到下盘的黑色断层泥中黏土含量骤降(普遍低于20%),这不仅与上下盘的围岩不同有关,而且与流体作用的强弱有着明显的联系,从黑色断层泥到灰色断层泥再到黄色断层泥,其内部碎块的棱角程度逐渐减弱(图7、图8、图10),反映出流体作用下蚀变作用逐渐增强。TIMA分析结果显示有方解石脉体充填其中(图11a,b),可能是滑移中伴随着碳酸盐流体在碎块裂隙中沉淀所产生。在断裂带中存在着元素含量与原岩相比发生亏损和与原岩相比发生富集的两种类型元素(Tanakaetal.,2001),图14中显示在沙坝探槽断层泥中,上盘灰色断层泥的K相比下盘黑色断层泥更为富集(图14c),下盘的Ba、Ti(图14e,f)则更为富集,这种元素的变化可能是由于在活动断裂带中由于有流体的作用导致活动性强的元素会发生亏损,而较为稳定的元素则在断层的流体作用下发生了富集。在灰色断层泥中靠近滑移带(边界带)Fe含量趋于明显增高(图14b),一方面当流体进入到断层中,会导致部分含铁矿物溶解并发生迁移,另一方面在不同的高温条件下,黄铁矿将逐渐转化成磁铁矿、赤铁矿甚至单质铁(Lowrie and Heller, 1982;Zhangetal., 2018)。黄铁矿铁离子为Fe2+,磁铁矿的铁离子为Fe2+和Fe3+,赤铁矿的铁离子主要以Fe3+,因此在北川沙坝探槽中越靠近滑移带位置温度越高,说明在断层滑动中产生了摩擦热,断层曾经发生过快速滑动。

Carpenteretal.(2011)发现断裂带含有弱蒙脱石矿物可以降低断层的强度,使断裂破裂之后不会愈合。Janssenetal.(2015)发现断层泥的低强度是因为其中含有大量的黏土矿物(蒙脱石和伊利石),在沙坝探槽的断层泥中含有大量的伊利石,特别是在滑移带附近的伊利石含量最高达到32.24%,在上盘中含有少量的蒙脱石,但是越靠近滑动带,蒙脱石的含量逐渐减少直到消失,含有大量的伊利石以及部分蒙脱石可能使得北川断裂在震间期产生蠕滑,蠕滑可能主要发生在黄色和灰色断层泥中。另外,由于断层泥中的纳米级孔隙度随着黏土矿物含量的增加而增加(Janssenetal.,2011),因此,沙坝探槽断层泥中XRD显示上盘(黄色和灰色断层泥)的黏土矿物含量(42%~52%)高于下盘的黏土矿物含量(19%~29%),在SEM照片中沙坝探槽上盘灰色的断层泥的孔隙度(图10b,c)也高于下盘黑色断层泥(图10d,e)。

6.2 北川断裂带内的石墨化作用与断裂弱化机制

碳质物是断层带常见的富集物质之一,有的会以碳单质的形式存在,其存在形式主要有石墨和非晶型碳等。石墨的结构稳定并且摩擦系数很低;而非晶型碳的自身结构不稳定,来源也更多样。在近些年的全球发生的地震研究中,发现碳质广泛富集于各个强震的断层滑移带中,如日本南海海槽地震带(Hironoetal.,2009;Sakaguchietal.,2011; Fulton and Harris,2012)、中国台湾车笼埔地震(Chuetal.,2012)及汶川地震(王萍等,2009;Kuoetal.,2013,2014,2017,2018;Liuetal.,2016)。对于断层滑移带内存在的碳质物的相关研究已经成为国内外研究断层的关注重点之一。断层滑移带中碳质物与地震断层之间的存在着多种关系,一方面断层滑移带碳质物的来源和赋存状态与断层活动和断层带结构有关,另一方面断层滑移带碳的富集使得断层力学性质发生了变化,正常岩石摩擦系数为0.60~0.85(Byerlee,1978),而石墨的摩擦系数(~0.08)远远低于断层泥的初始摩擦系数(0.5~0.6)(Rutteretal.,2013),碳质物的存在会导致断层摩擦系数显著降低(Janssenetal.,2010),降低摩擦力使得断层更易发生滑动;并且碳是记录断层滑移带在地震过程中物理、化学条件信息的重要载体,因为碳的变形方式与断层面摩擦热有关,不稳定的碳质物随埋藏与变质过程会逐渐转变为稳定的石墨(Beyssac and Rumble,2014),碳质物受摩擦加热后不断增高直至石墨化(Kuoetal.,2017),石墨化程度仅与岩石经历的峰期变质温度有关,这一过程不可逆且与应力和应变无关(Beyssacetal.,2004)。因此断层滑移带碳质物的赋存特征为研究地震断层滑移机制提供重要证据。通过测定碳质物的石墨化程度便可量化其经历的峰期变质温度,拉曼散射与物质的成分和结构紧密相关,碳质物的石墨化程度不同其拉曼光谱特征差异显著,具有特征峰G峰和D峰(Aoyaetal.,2010)。地震发生时,断层发生错动,极短的时间内在狭窄的空间里产生了大量的热,在此过程中产生的断层泥与传统的区域性变质作用并不相同,断层的温度、压力、滑动速率以及含水量等因素均会影响断层泥内碳质拉曼光谱信号,因此碳质物质的拉曼光谱分析也可以被用于断层泥的研究(Hironoetal.,2015;Kuoetal.,2017;田野和田云涛,2020)。

北川沙坝探槽黑色断层泥样品薄片中,可见有很多黑色不透明物质,在SEM下其形状主要为边缘不规则的长方形状,大小基本都在几微米内(图15a、图16a),为了对其成分进行确定,在扫描电镜下进行了能谱分析,结果显示这些黑色不透明物的C含量较高,Al、O、K、Al含量较低,含有一定量的Fe但仍然远低于C的含量,可以确定这些黑色碎块主要为碳质物(图15)。利用拉曼光谱对这些碳质物进行进一步分析可以发现,部分黑色晶体具有明显的缺陷峰(D1)和石墨峰(G)(图16),图16b中的D1吸收谱带拉曼位移值为1368cm-1,G峰吸收谱带拉曼位移值为1645cm-1,图16c中D1吸收谱带拉曼位移值为1333cm-1,G峰吸收谱带拉曼位移值为1618cm-1,图16d中D1吸收谱带拉曼位移值为1327cm-1,G峰吸收谱带拉曼位移值为1623cm-1,分别位于1327~1368cm-1和1618~1645cm-1之间,符合碳质物D峰(1350cm-1)和G峰(1580cm-1)的特征峰值。暗示断层滑移期间可能存在石墨化作用。前人利用摩擦实验发现非晶形碳特别是石墨在断层的滑移过程中起着明显的弱化作用(Di Toroetal.,2011),在南段映秀断裂带中同样发现了碳质物因摩擦加热而形成的石墨,石墨的存在不仅使断层摩擦系数降低,而且反映出断层滑移过程中具有热增压的弱化机制(Zhang and He,2013;Kuoetal.,2014;Lietal.,2015)。因此,北川沙坝探槽黑色断层泥样品中石墨的存在,说明北川断层具有热增压弱化机制特征;另一方面,由于样品拉曼光谱显示出的G峰还要明显高于D峰,说明断层已有相当长的活动历史,可能经历了多次石墨化过程及之后的改造。

图15 北川沙坝探槽黑色断层泥样品(BC-5-2)中SEM照片(a)及其元素丰度分布图(b-g)

图16 北川沙坝探槽黑色断层泥样品光学镜下照片(a)及拉曼光谱特征(b-d)

6.3 映秀-北川断裂带南北段断裂带差异特征

映秀-北川断裂带可分为南北两段,北段即北川断裂,南段为映秀断裂。在北川断裂带,通过研究发现北川沙坝探槽所发现的断裂带发育有断层角砾岩和断层泥,角砾岩的厚度由于探槽的规模不够而揭示不清,但至少有5m,断层泥约25cm厚;在北东段的南坝地区,北川断裂带宽度约为30m,由假玄武玻璃、断层泥、断层角砾岩和破碎带组成(李成龙等,2020),两地特征较为相似。南坝地区的断裂带是以含假玄武玻璃/断层泥带为核心,两侧均发育厚度不等的断层角砾岩带和破碎带,构成近对称的单核断裂结构。在映秀断裂南西段虹口地区断裂带宽~240m,地表出露的断裂岩带可划分为五个单元: 碎裂岩带、黑色断层泥和角砾岩带、灰色断层角砾岩带、深灰色断层角砾岩带以及黑色断层泥和角砾岩带的多核结构,断裂岩带宽~240m(Wangetal.,2014a),从~220Ma初期形成以来(Zhengetal.,2016),具有演化历史长特征。因此,映秀-北川断裂带的北段北川断裂带宽度明显远窄于南段映秀断裂带的宽度,可能指示北段北川断裂的构造演化历史相比南段映秀断裂带较短,它们原先并不属于同一条具有相同演化历史的断裂带。

不仅南北段的断裂带宽度有着明显变化,断层泥的矿物组成也有着一定差异。通过地表断裂带断层岩的XRD测试可以发现,南段虹口地表断裂带的断层泥黏土含量主要在54%~66%之间(Wangetal.,2014a),而在北段南坝地区断层泥的黏土含量在24%~36%之间(李成龙等,2020),北川沙坝探槽中断层泥的黏土含量为19%~52%之间(表1),可见映秀-北川断裂带北段的断层泥的黏土含量普遍低于南段,这一方面是由于围岩的差异,另一方面可能与南北段不同的演化历史和流体作用有关。但是,南北段的断层泥中均含石墨,地震过程中断层的石墨化作用都存在,断层摩擦系数低,并且都具有断层热增压弱化机制。这可能也是汶川地震使映秀-北川断裂带南北段贯通的原因之一。

7 结论

本文通过对映秀-北川断裂带北段北川沙坝村探槽的断层泥研究,结合显微构造、XRD、μXRF、拉曼、TIMA等手段对探槽内断层泥进行综合分析,得出以下几点结论:

(1)北川沙坝村探槽中可见三个不同颜色的断层泥条带:SE盘的黄色、灰色断层泥和NW盘黑色断层泥条带,总厚约25cm,汶川地震破裂面沿灰色断层泥和黑色断层泥边界分布。

(2)不同颜色断层泥有着明显的面理构造,断层泥中的碎块呈棱角状大小不均一,显示出地震快速滑动特征,具有粘滑行为。在滑移带附近可见明显的拖曳构造与R1次级剪切破裂,指示了逆冲滑动的性质。断裂SE盘黄色、灰色断层泥中黏土矿物含量(42%~52%)高于NW盘黑色断层泥中黏土矿物含量,且碎块棱角程度逐渐减弱,反映出流体作用SE盘强于NW盘。

(3)在探槽断层的NW盘黑色断层泥中发现了石墨,表明断层地震滑移过程中存在石墨化作用,并且断层具有热增压弱化机制特征。

(4)映秀-北川断裂带南北段对比发现,北段北川断裂带宽度远窄于南段映秀断裂带宽度,暗示着北段断裂带演化历史短与南段演化历史,它们不属于同一条具有相同演化历史的断裂带。

致谢感谢中国地震局地质所在汶川地震之后对于北川沙坝村探槽的科学挖掘以及大量的科学研究,为本文的研究提供了良好的研究基础。感谢应急管理部国家自然灾害防治研究院何祥丽助理研究员,中国地质科学院地质研究所云锟博士、李春锐博士和赖亚博士等在野外和室内工作中给予的诸多帮助。衷心感谢评审专家和编辑对本文提出宝贵的建设性意见和建议,使文章质量得以提升。