外周血淋巴细胞计数在新型冠状病毒肺炎患者病情分型及转归中的预测意义

2021-11-19郑会聪郑啼婴林路平胡中伟

郑会聪 郑啼婴 黄 韫 林路平 胡中伟

广州医科大学附属市八医院 广东广州 510000

2019 年 12 月起,中国湖北省武汉市陆续出现不明原因肺炎的患者。2020年1月7号,中国相关卫生部门检测该肺炎的病原体为一种新型冠状病毒(2019-nCoV)[1-2]。该病原体主要通过飞沫和接触传播,具有传播速度快、致病性强的特点;在短时间内迅速扩散到全国及世界各地(日本、韩国、伊朗等国家)[3-8]。新型冠状病毒肺炎以发热,干咳,乏力为主要特征,临床潜伏期一般为1~14 d,平均3~7 d;外周血血常规白细胞正常或偏低;淋巴细胞计数减少,重症者淋巴细胞进行性下降。根据病情轻重可分为轻型、普通型、重型、危重型。多数患者预后较好,少数患者病情危重。老年者或者有基础疾病者预后较差[9-11]。

1 对象与方法

1.1 对象

我们将从一个单中心数据库(广州医科大学附属市八医院)回顾性收集数据,时间从2020年1月25日—8月15日。整个队列研究分为两组,A组(淋巴细胞减少组)为发病10天以内外周血淋巴细胞计数出现减少的患者,共40例。B组(淋巴细胞正常组)为发病10以内外周血淋巴细胞计数完全正常的患者,共40例。淋巴细胞参考范围:淋巴细胞计数 1.1~3.2×109/L。<1.1×109/L为淋巴细胞减少。纳入标准:①新型冠状病毒核酸检测阳性的确诊患者;②入院时发病时间不超过10天;排除标准:排除血液系统疾病、有长期或近期口服影响骨髓增生的药物。

1.2 方法

患者入院后根据血常规结果进行分组,起病10 d内血常规有一次淋巴细胞减少,则纳入到A组,如无减少,则纳入到B组;入院后患者的治疗方案为抗病毒治疗(克力芝)+“肺炎一号”+对症支持治疗;重型患者及危重型转至重症监护室进一步治疗。记录两组患者病情变化及血常规复查结果,登记分型(轻型或普通型、重型、危重型)及病情变化时间。A组患者根据淋巴细胞复查结果再分成两组,3 d后复查淋巴细胞计数仍低于正常,纳入为持续减少组;淋巴细胞计数恢复正常,纳入为恢复正常组。跟踪终点为患者出院或死亡。

1.3 分型标准

病情分型参照《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案第六版》。临床分型标准:①轻型:临床症状轻微,影像学未见肺炎表现。②普通型:具有发热、呼吸道等症状,影像学可见肺炎表现。③重型:符合下列任何一条,呼吸窘迫,RR(呼吸频率)≥30次/分;在静息状态下,指氧饱和度≤93%;动脉血氧分压(PaO2)/吸氧浓度(FiO2)≤300毫米汞柱(1毫米汞柱=0.133千帕)。高海拔(海拔超过1 000米)地区应根据以下公式对PaO2/FiO2进行校正:PaO2/FiO2×〔大气压(毫米汞柱)/760〕。 肺部影像学显示24~48 h内病灶明显进展大于50%者,按重型管理。④危重型: 符合以下情况之一者,出现呼吸衰竭,且需要机械通气,出现休克;合并其他器官功能衰竭需要ICU(重症加强护理病房)监护治疗。

1.4 仪器及标准

全自动流式血细胞计数仪SYSMEX(希森美康);参考范围:淋巴细胞计数 1.1~3.2×109/L。

1.5 统计学方法

定量资料用均数±标准差表示,定性资料用百分数表示。通过基于Student T检验及卡方检验的单因素分析评估每种结果的预测因素;P<0.05的变量被作为独立的风险因素。

2 结果

2.1 A组(淋巴细胞减少组)和B组(淋巴细胞正常组)的组间对照

A组患者中入院时确诊为重型的2例,危重型0例,其他均为轻型或普通型,而最终发展为重型和危重型的患者分别有17例(42.5%)和8例(20.0%),而B组最终发展为重型患者为1例(2.5%),发展为危重型的患者为0例(0.0%),具有明显差异性。A组和B组患者在性别、BMI、临床表现(发热、咳嗽、乏力)、胸部CT病灶(双侧、单侧、无)、入院时发病时间上均未见明显差异。而在年龄上,A组为(52.7±16.8)岁,B组为(43.3±15.6)岁,具有明显差异性(P=0.012)。A组患者中55.0%的比例有慢性基础病(高血压、糖尿病、冠心病等),而B组是32.5%,结果具有差异性(P=0.043)。A组患者外周血淋巴细胞计数减少距发病第一天的平均时间为5.65天,而病情加重距发病第一天的平均时间为8.48天。A组患者首次粒细胞与淋巴细胞比(NLR)为(4.98±3.54),而B组患者为(1.72±0.97),结果具有明显差异性(t=5.626,P=0.000)。A组患者平均住院天数(25.3±11.61),B组为(16.20±4.71),具有明显差异性(t=4.607,P=0.000)。A组患者最终死亡1例,B组无死亡患者。见表1。

表1 A组和B组资料对比

2.2 A组组内对照

A组患者中根据淋巴细胞复查结果分为两组,为持续减少组和恢复正常组。两组再根据病情分型进行组间对比,可看出持续减少组中发展为重型及危重型的患者分别有15例(37.5%)及8例(20.0%),而恢复正常组发展为重型及危重型的患者分别为2例(15.4%)及0例(0.0),具有明显统计学差异(P=0.000)。见表2。

表2 持续减少组和恢复正常组中不同病情分型对比n(%)

2.3 A组中各分型患者外周血淋巴细胞计数复查后走向

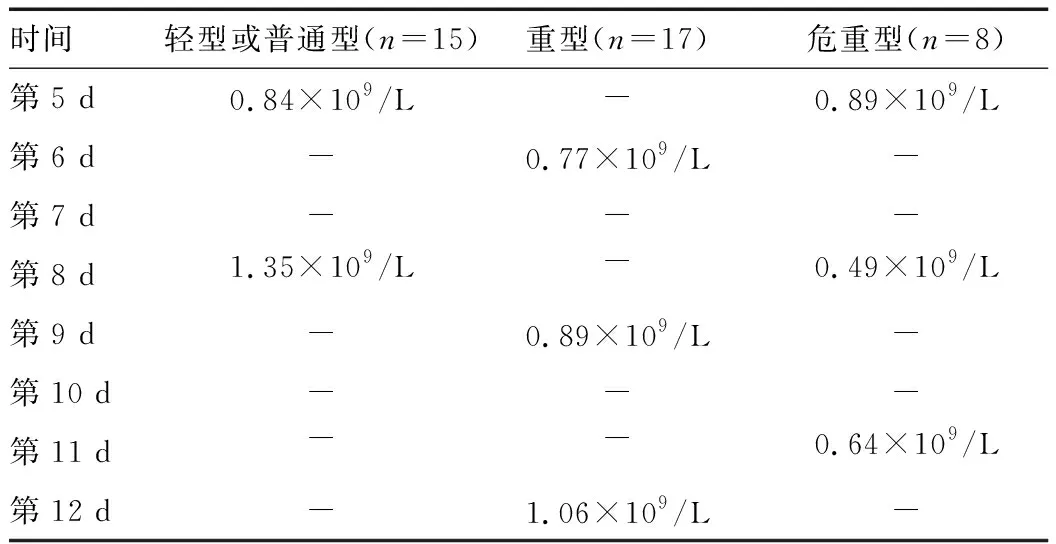

8例危重型患者平均发病第5天出现淋巴细胞计数减少,平均值为0.89×109/L,第8天及第11天分别为0.49×109/L和0.64×109/L,均低于正常值。17例重型患者平均发病第6天出现淋巴细胞计数减少,为0.77×109/L,第9天及第12天分别为0.89×109/L和1.06×109/L,稍有升高,但仍低于正常值。15例轻型或普通型患者平均发病第5天出现淋巴细胞减少,平均值为0.84×109/L,3天复查有所升高,平均值已达到正常水平,为1.35×109/L。见表3、图1。

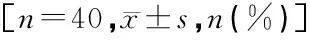

表3 A组各分型患者外周血淋巴细胞计数表(平均值)

图1 A组中各分型患者外周血淋巴细胞走向图

2.4 新型冠状病毒肺炎Logistic多因素回归分析及ROC曲线

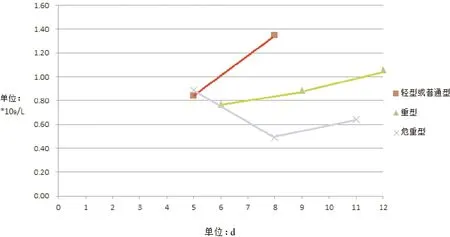

A组及B组基线资料单因素分析提示外周血淋巴细胞计数、年龄、有无基础病、首次NLR存在差异,将这四个因素纳入Logistic多因素回归分析,结果提示淋巴细胞计数减少、年龄、首次NLR是重型/危重型COVID-19独立危险因素,尤其是当淋巴细胞计数减少,发展为重型/危重型风险增加20.858倍(表4)。淋巴细胞计数预测重型/危重型COVID-19的ROC曲线AUC=0.855,Cut-off值为1.04×109/L,灵敏度和特异度分别为77.8%和99.6%。见图2。

表4 新型冠状病毒肺炎Logistic多因素回归分析

图2 外周血淋巴细胞计数预测重型/危重型COVID-19的ROC曲线

3 讨论

新型冠状病毒肺炎属于β属冠状病毒,与人类 SARS 病毒的核苷酸同源性达到 78%,与 MERS 病毒的同源性达到约50%[12-15]。该病主要以急性呼吸系统传染病为主要临床特征,根据病情分为轻型、普通型、重型、危重型,重型及危重型患者可能在短时间内出现呼吸衰竭,目前国内病死率约为3.5%。临床观察发现,部分患者血常规出现淋巴细胞计数减少,尤其重症患者[16-18]。但淋巴细胞计数在不同分型患者中差异性如何及在病情不同阶段中如何变化仍未可知。这是本研究的意义所在。通过回顾性队列研究明确外周血淋巴细胞计数能否成为新型冠状病毒肺炎患者病情分型及转归的一个早期预测指标。该研究中A组为40例发病10天内出现淋巴细胞计数减少的患者,追踪发现有17例发展为重型,8例发展为危重型(其中2例入院时已达到重型标准,后进展为危重型),重症率达到62.5%,最终死亡1例,死亡率2.5%,住院天数为(25.3±11.61)d;而B组为40例发病10天内未出现淋巴细胞计数减少的患者,仅一例发展为重症患者,无死亡病例,重症率为2.5%,死亡率均为0%,住院天数为(16.20±4.71)d。A组中患者出现外周血淋巴细胞计数减少距发病时间平均5.65天,而病情加重距发病时间平均为8.48天,淋巴细胞计数减少明显早于病情加重的时间,这提示淋巴细胞计数减少可作为病情加重的早期预测指标。A组和B组在年龄、是否有基础疾病、首次NLR及住院天数等指标上,具有明显差异性。这提示了年龄大、有基础病的患者更容易发展为重症患者,预后更差,住院时间更长(表1)。我们应用Logistic多因素回归分析,结果提示淋巴细胞计数减少、年龄、首次NLR均是重型/危重型COVID-19独立危险因素,尤其是当淋巴细胞计数减少时,发展为重型/危重型风险增加20.858倍。而后采用ROC曲线分析淋巴细胞计数预测重型/危重型COVID-19的ROC分析显示,曲线下面积为0.855,Cut-off值为1.04×109/L,灵敏度和特异度分别为77.8%和99.6%,这说明当淋巴细胞计数少于1.04×109/L时,患者发展为重型/危重型的可能性大大增加,而当淋巴细胞计数大于1.04*109/L,发生重型/危重型的风险极低(表4,图2)。

A组患者外周血淋巴细胞计数减少后3天复查血常规,结果提示27例仍减少,13例恢复到正常水平;27例持续减少患者中有23例最终发展为重型或危重型,13例恢复正常患者中仅有2例最终发展为重型患者,无1例发展为危重型患者。应用卡方检验进行统计分析,P值为0.000,具有明显统计学差异(表2)。追踪A组中不同病情分型患者淋巴细胞计数变化,15例轻型或普通型患者在平均发病第5天淋巴细胞计数平均数0.84×109/L,第8天为1.35×109/L,已恢复至正常水平;17例重型患者第6天淋巴细胞计数平均数0.77×109/L,第9天为0.89×109/L,第12天为1.06×109/L,仍低于正常水平,但有上升趋势;8例危重型患者第5天淋巴细胞计数平均数0.89×109/L,第8天0.49×109/L,第11天0.64×109/L,淋巴细胞持续减少,且无明显上升趋势(表3、图1)。这提示了外周血淋巴细胞计数可作为动态观察病情变化(持续加重或好转)的一个良好的生物学指标。外周血淋巴细胞在降低后短时间内能上升则提示病情好转,如持续低下(3~7 d左右)则提示病情加重,预后不良。因此,我们建议,由于外周血淋巴细胞计数出现减少或者有减少趋势的患者发展为重型/危重型的概率较高,应该进行密切的血常规动态监测(3 d内复查),可及早筛查出有重症倾向的患者;对于淋巴细胞持续减少者(持续1周以上),因高度警惕发展为危重型病例的可能,早期进行干预,减少重症患者的病死率。

综上,新型冠状病毒肺炎患者外周血淋巴细胞计数可作为早期预测病情分型及评估病情转归(持续加重或好转)的一个良好的生物学指标,在发病10天内外周血淋巴细胞计数持续正常的患者发展为重型或危重型的可能性极低。