宣威市格宜向斜南东翼北段宣威组煤层特征浅析

2021-11-18梁剑

梁 剑

(贵州省煤田地质局一七四队)

云南省东部至北部紧邻贵州一带煤炭资源丰富,宣威市格宜向斜南东翼宣威组地层即为煤炭资源富藏潜力区之一[1-3]。格宜向斜位于宣威市北东方向约50 km处,向斜内可采煤层发育于上二叠统宣威组(P3x),煤类为焦煤,煤质优。通过对向斜南东翼北端的杨梅树煤矿和马龙煤矿钻探数据进行对比分析,确定区内宣威组地层的含煤性、可采煤层聚煤规律和稳定性、可采煤层对比的可靠性,以期为本区地质工作和煤炭资源规划及开发提供借鉴。

1 矿区概况

1.1 构造

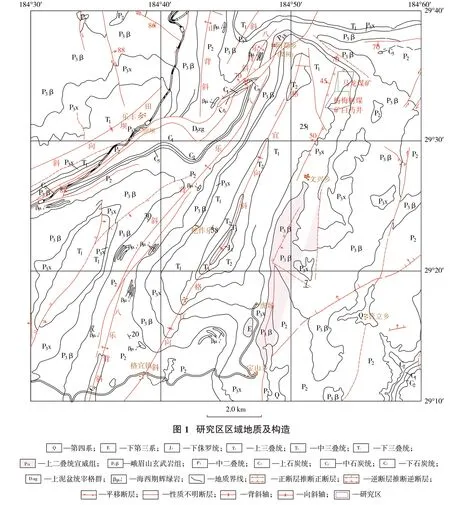

研究区处于向斜南东翼北端,位于扬子准地台滇东台褶带曲靖台褶束北东部格宜向斜北段东翼,区域构造线方向为北东向,褶皱发育,断裂较发育。研究区范围主要为马龙煤矿和杨梅树煤矿白药井2个矿区范围组成的区域。

格宜向斜轴向方向为20°,长33 km,南段核部残存侏罗系下统,翼部地层为三叠系和二叠系,北段核部残存中三叠统关岭组,翼部地层为三叠系下统和二叠系;西翼地层倾角除南北两端分别为15°~30°和25°~50°外,一般为40°~80°;东翼倾角为30°~60°。北东端在少午戛开始地层呈圆滑的内倾转折,仰起角为20°~45°;南西端仰起倾角为17°左右。格宜向斜总体上呈两端仰起的舟型。

研究区总体呈一单斜构造,地层走向北北东,倾向从北由237°逐渐向南转到340°,倾角较缓,一般为10°~25°,区内断层不发育(图1)[4-7]。

1.2 地层

向斜北段自核部向翼部出露地层为三叠系中统关岭组(T1g),三叠系下统永宁镇组(T1yn)、飞仙关组(T1f)、卡以头组(T1k),二叠系上统宣威组(P3x)、峨眉山玄武岩组(P3β)。

宣威组为研究区主要含煤地层,厚度为325.30~364.83 m,平均厚348.52 m,主要由凝灰岩、凝灰质角砾岩、菱铁质岩屑砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、铝土质泥岩、炭质泥岩、泥岩及煤层(线)等组成。其出露展布面积以向斜南东翼最宽广。据岩性、沉积特征及含煤性等,宣威组划分为3个非正式岩性段,即3个含煤段。

宣威组上段(P3x3)顶界至卡以头组底界,底界至C8煤层底板,地层厚115.47~146.69 m,平均为133.31 m。底部煤层之上为菱铁质岩屑砂岩、泥岩夹煤层,下部为浅灰色中层状细粒岩屑砂岩或菱铁质岩屑砂岩、粉砂岩夹深灰色薄层状泥岩或煤层、煤线;中部为浅灰色中层状中—粗粒岩屑砂岩或含砾岩屑砂岩、细粒岩屑砂岩、粉砂岩夹深灰色薄层状泥岩或煤层、煤线;上部为灰色中层状细粒岩屑砂岩、粉砂岩夹深灰色薄层状泥岩,顶部为灰色粉砂岩夹深灰色泥岩、煤层或煤线。本段含可采煤层最为丰富,自上而下编号为C1、C2、C3、C4、C6、C7及C8。

宣威组中段(P3x2)顶界至C8(B2)煤层底板,底界至首层紫红色凝灰岩顶界,地层厚139.83~153.51 m,平均厚135.65 m。主要由灰色—深灰色—灰黄色粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层组成。岩性特征由上至下有由细—粗—细的变化规律。本段含可采煤层1层,编号为C9煤层。

宣威组下段(P3x1)顶界至首层紫红色凝灰岩顶,底以峨眉山玄武岩顶部紫红色凝灰岩与铝土质泥岩底界面为界,厚71.60~94.65 m,平均为79.56 m。底部为厚0.29~3.68 m的灰黄色铝土质泥岩,全段自上而下主要为浅灰色厚层状凝灰质角砾岩、玄武岩屑砂岩、菱铁质砂岩、细粒岩屑砂岩、粉砂岩夹灰色薄层状泥岩、铝土质泥岩及煤层。本段含可采煤层1层(C30煤层)。

2 煤层特征

2.1 含煤性

区内含煤地层为二叠系上统宣威组(P3x),厚度为325.30~364.83 m,平均为348.52 m,宣威组3个含煤层段自上而下分别厚133.31,135.65,79.56 m。含煤层(线)25~48层,一般为35层,含煤总厚度为16.90~25.48 m,平均为21.17 m,含煤系数为6.07%;可采煤层总厚度为7.18~10.70 m,平均为9.26 m,可采含煤系数为2.66%,见图2。

宣威组上段(P3x3)平均厚度为133.31 m,含可采煤层7层(C1、C2、C3、C4、C6、C7、C8煤层),煤层总厚度为7.18~9.07 m,平均为7.88 m,可采煤层含煤系数为5.91%,见图3。

宣威组中段(P3x2)平均厚度为135.65 m,含可采煤层1层(C9煤层),煤层总厚度为0.55~0.89 m,平均为0.72 m,可采煤层含煤系数为0.53%。

宣威组下段(P3x1)平均厚度为79.56 m,含可采煤层1层(C30煤层),煤层总厚度为0~1.10 m,平均为0.63 m,可采煤层含煤系数为0.79%。

2.2 可采煤层

可采煤层自上而下编号为C1、C2、C3、C4、C6、C7、C8、C9和C30。

C1煤层位于宣威组上段顶部,上距卡以头组底界4.24~10.46 m,平均为7.19 m。煤层厚0.79~2.15 m,平均为1.38 m;采用厚度为0.79~1.87 m,平均为1.16 m;结构较简单,含夹矸0~1层,点及面积可采率均为100%;煤层厚度自浅部向深部有变薄趋势,属较稳定的全区可采煤层。顶板为粉砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩、泥岩;底板为粉砂岩、泥岩。

C2煤层上距C1煤层5.38~13.64 m,平均为8.88 m。煤层厚0.86~2.51 m,平均为1.47 m;采用厚度为0.84~2.51 m,平均为1.44 m;结构简单,含夹矸0~1层,一般0层,点及面积可采率均为100%;煤层厚度自浅部向深部有变厚趋势,属较稳定的全区可采煤层。顶板为泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩;底板为粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩。

C3煤 层 上 距C2煤 层15.73~28.93 m,平 均 为21.37 m。煤层厚1.12~2.85 m,平均为1.63 m;采用厚度为0.93~2.49 m,平均为1.39 m;结构较简单,含夹矸0~1层,一般1层,点及面积可采率均为100%;厚度变化不大,属较稳定的全区可采煤层。顶板为细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩;底板为泥质粉砂岩、泥岩、细砂岩。

C4煤 层 上 距C3煤 层25.50~33.23 m,平 均 为29.37 m。煤层厚0.84~1.61 m,平均为1.25 m;采用厚度为0.69~1.61 m,平均为1.07 m;结构较简单,含夹矸0~3层,一般0~1层,点及面积可采率均为100%;煤层由北往南及西南深部有变薄趋势,属较稳定的全区可采煤层。顶板为粉砂岩、粉砂质泥岩;底板为粉砂质泥岩、泥岩。

C6煤 层 上 距C4煤 层26.50~50.68 m,平 均 为40.35 m。煤层厚0.32~1.14 m,平均为0.64 m;采用厚度为0.32~1.14 m,平均为0.64 m;结构简单,不含夹矸,点可采率50%,面积可采率44%;可采区域集中于中部呈南北条带状展布,北东部浅部及西南深部为不可采区,属不稳定的局部可采煤层。顶板为泥质粉砂岩、泥岩;底板为泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩。

C7煤层上距C6煤层2.68~6.88 m,平均为4.44 m。煤层厚0.29~1.37 m,平均为0.87 m;采用厚度为0.29~1.37 m,平均为0.82 m;结构较简单,含夹矸0~1层,一般0层,点可采率为88%,面积可采率为94%;属较稳定的全区可采煤层。顶板为粉砂质泥岩、泥岩;底板为泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩。

C8煤层上距C7煤层9.05~18.43 m,平均为13.47 m。煤层厚30~0.86 m,平均为0.61 m;采用厚度为0.30~0.86 m,平均为0.61 m;结构简单,不含夹矸,点可采率为50%,面积可采率为34%;北部及西部深处不可采,可采区集中于中南部的白药井,属不稳定的局部可采煤层。直接顶板为粉砂质泥岩、泥岩,间接顶板为泥质粉砂岩、细砂岩;底板多为粉砂质泥岩、泥岩,次为泥质粉砂岩。

C9煤 层 上 距C8煤 层43.32~73.44 m,平 均 为53.58 m。煤层厚0.55~0.89 m,平均为0.72 m;采用厚度为0.55~0.89 m,平均为0.72 m;结构简单,不含夹矸,点可采率为86%,面积可采率为65%;厚度较稳定、变化规律明显,北部马龙煤矿属不可采,可采区集中于中南部厚度变化小的白药区域,属较稳定的大部分可采煤层。顶板主要为泥质粉砂岩、细砂岩及粉砂质泥岩;底板为粉砂质泥岩、泥岩。

C30煤层上距宣威组中段底界55.00~72.80 m,平均为64.94 m;距宣威组底界5.60~16.19 m,平均为12.95 m。煤层厚0~1.10 m,平均为0.63 m;采用厚度为0~1.10 m,平均为0.63 m;结构简单,不含夹矸,点可采率为67%,面积可采率为30%;厚度变化大,北部的马龙煤矿属沉积剥蚀区,往南部白药井发育较好,属不稳定的局部可采煤层。顶板为泥质粉砂岩、菱铁质粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩;底板为菱铁质粉砂岩、凝灰质砂砾岩。

3 煤层对比

3.1 标志层对比

根据区内宣威组的顶底界及含煤岩性的组合特征建立了4个对比标志层,自上而下分别为B1、B2、B3、B4,见表1。

?

B1为卡以头底部(T1k),岩性为青灰、灰绿、黄绿色中—厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩和泥岩,具水平层理、波状层理。岩性粒度由上至下呈粗—细的趋势变化,地貌上多形成一级陡坎,全区稳定。岩性各项特征明显、清楚,对比可靠,是确定宣威组(P3x)与卡以头组(T1k)界线的区域性标志,亦是C1煤层对比的可靠标志。

B2即为C8煤层层位,C8煤层较稳定,结构单一,全区煤层厚度变化较小,易于识别,且在C8煤层顶板之上稳定发育1层由粉砂岩、细砂岩组成的砂岩组合体,亦是识别C8煤层层位的可靠特征。B2标志层(C8煤层)亦是宣威组(P3x)二段和三段分界的明显标志。

B3为宣威组二段底界铝土质泥岩,厚0.30~1.58 m,该层铝土质泥岩之下即为紫红色、浅灰绿色凝灰岩,层位极稳定,是宣威组一段和二段的明显分界标志。其与B2标志层亦是C9煤层对比的可靠良好标志。

B4为宣威组一段底界铝土质泥岩,厚度为0.29~3.68 m,层位稳定。该标志层之上11.7 m左右即为C30煤层,其下为峨眉山玄武岩,是峨眉山玄武岩组(P3β)与含煤地层宣威组(P3x)分界的明显标志。

3.2 可采煤层物性特征

C1煤层自然伽玛曲线(GR)呈宽缓单峰,三侧向电流曲线(LL3)呈高幅值单峰反映,长源距伽玛伽玛曲线(GGL)呈高异常单峰似尖刀状(图4),对比可靠。

C2煤层自然伽玛曲线(GR)呈宽缓单峰,三侧向电流曲线(LL3)呈高幅值似箱状,长源距伽玛伽玛曲线(GGL)呈高异常单峰,C2与其上C1煤层间发育有一层稳定的细砂岩(图4),对比可靠。

C3煤层自然伽玛曲线(GR)呈高值双峰倾倒“W”状,三侧向电流曲线(LL3)呈高幅值台阶状,长源距伽玛伽玛曲线(GGL)呈高异常双峰不对称“燕尾”状(图5),对比可靠。

C4煤层自然伽玛曲线(GR)呈单峰状,三侧向电流曲线(LL3)呈高幅值尖峰状,长源距伽玛伽玛曲线(GGL)呈高异常单尖峰(图6),对比可靠。

C6、C7、C8煤层自然伽玛曲线(GR)呈窄单峰,三侧向电流曲线(LL3)呈高幅值单峰,长源距伽玛伽玛曲线(GGL)呈高异常单峰,3个煤层间形成特有的组合特征,C7和C8煤层之下各常发育一层薄煤线(图7),对比可靠。

C9煤层自然伽玛曲线(GR)呈缓单峰,三侧向电流曲线(LL3)呈高幅值单峰,长源距伽玛伽玛曲线(GGL)呈高异常单峰,其底板以下约10 m内发育有3层薄煤层(线),其中C10煤层属不可采煤层,与C9形成间距极其稳定的对比组合(图8),对比可靠。

4 灰分及硫分特征

4.1 灰分

研究区原煤干燥基灰分含量为13.89%~46.93%,平均为29.02%。C1煤层为22.91%~44.63%,平均为31.94%;C2煤层为22.02%~38.46%,平均为31.84%;C3煤层为23.00%~29.04%,平均为25.50%;C4煤层为27.13%~46.93%,平 均 为36.25%;C6煤 层 为20.64%~44.21%,平均为32.58%;C7煤层为25.59%~34.16%,平均为31.60%;C8煤层为22.59%~42.60%,平均为31.87%;C9煤层为16.66%~34.80%,平均为24.78%;C30煤层为15.43%~45.98%,平均为30.14%。区内C1、C2、C4、C6、C7、C8、C30煤层属高灰煤(HA);C3、C9煤层属中灰煤(MA)。

4.2 硫分

研究区原煤干燥基全硫含量为0.04%~0.69%,平均为0.26%。C1煤层为0.17%~0.69%,平均为0.34%;C2煤层为0.20%~0.35%,平均为0.28%;C3煤层为0.15%~0.36%,平 均 为0.22%;C4煤 层 为0.12%~0.34%,平均为0.21%;C6煤层为0.09%~0.35%,平均为0.20%;C7煤层为0.04%~0.49%,平均为0.17%;C8煤 层 为0.08%~0.40%,平 均 为0.19%;C9煤 层 为0.14%~0.27%,平 均 为0.21%;C30煤 层 为0.18%~0.32%,平均为0.23%。研究区内可采煤层均属特低硫煤(SLS)。

5 结论

(1)区内含煤地层为宣威组,层厚348.52 m,含可采煤层9层(C1、C2、C3、C4、C6、C7、C8、C9、C30煤层),可采煤层总厚度平均达9.26 m,可采含煤系数为2.66%;宣威组上段中可采含煤性属上、中、下3段中最佳,上段含可采煤层多达7层,可采煤层含煤系数为5.91%,是本区宣威组可采煤层赋存的重点层段。

(2)区内可采煤层对比标志明显、标志层发育稳定,各段层位界线划分清楚可靠,可采煤层间距稳定、变化小,可采煤层对比可靠。

(3)区内可采煤层属中—高灰煤,属特低硫煤,煤类属焦煤,是优质的炼焦用煤。