五四语境中的“双十怀古”

——《呐喊》的生成、编集与版本变迁

2021-11-16丁文

丁 文

[提要]鲁迅在《呐喊》编集中为各篇小说“补记”了篇末日期,“双十节”是贯穿始终的隐形线索。《呐喊》各篇作品发表的五四新文化语境,使得小说家的辛亥、民初体验处在被五四挤压乃至覆盖的状态。鲁迅由张勋复辟事件激活了自民国元年便已开篇的“头发的故事”,并将其扩展为《呐喊》的整体脉络。由“感今”而触发的“怀旧”一开始便是《呐喊》的写作动力,与“时事”相重叠的“历史”则构成了《呐喊》单篇文本的生成机制。在《呐喊》的出版过程与版本变迁中,鲁迅借助现代出版印刷媒介实施其艺术构想。印刷字体的细微差异既揭示了小说家将围绕“头发的故事”而展开的“双十怀古”题旨,与典型的五四语境相融合,也为新文学“善本”的选择提供了参考视角。

《呐喊》是一份交汇了各种“时间”的文本。单篇文本具有各自独立的时间:包括刺激小说家动笔的具体事件的时间,文本的创建时间、修改时间以及文本内部的虚构时间等等。而小说集则以“集”的外壳容纳了系列的单篇文本,单篇文本的独立时间又产生关联与呼应,并且被统摄到一种更大的时段范围。

鲁迅在《呐喊》编集中,为各篇小说加上了篇末日期。《鲁迅全集》第1卷关于《呐喊》的注释①、孙用《〈鲁迅全集〉校读记》②均已指出这一现象。这些“补记”的篇末日期不仅为探讨文本与文集之间既重叠又交错的时间关系提供了切入点,也为透视从作品到小说集的生成、编集到出版过程中,历史事件、小说家的历史体验、现代出版媒介的互动关系提供了一个视角。

一、篇末日期:《呐喊》的隐形线索

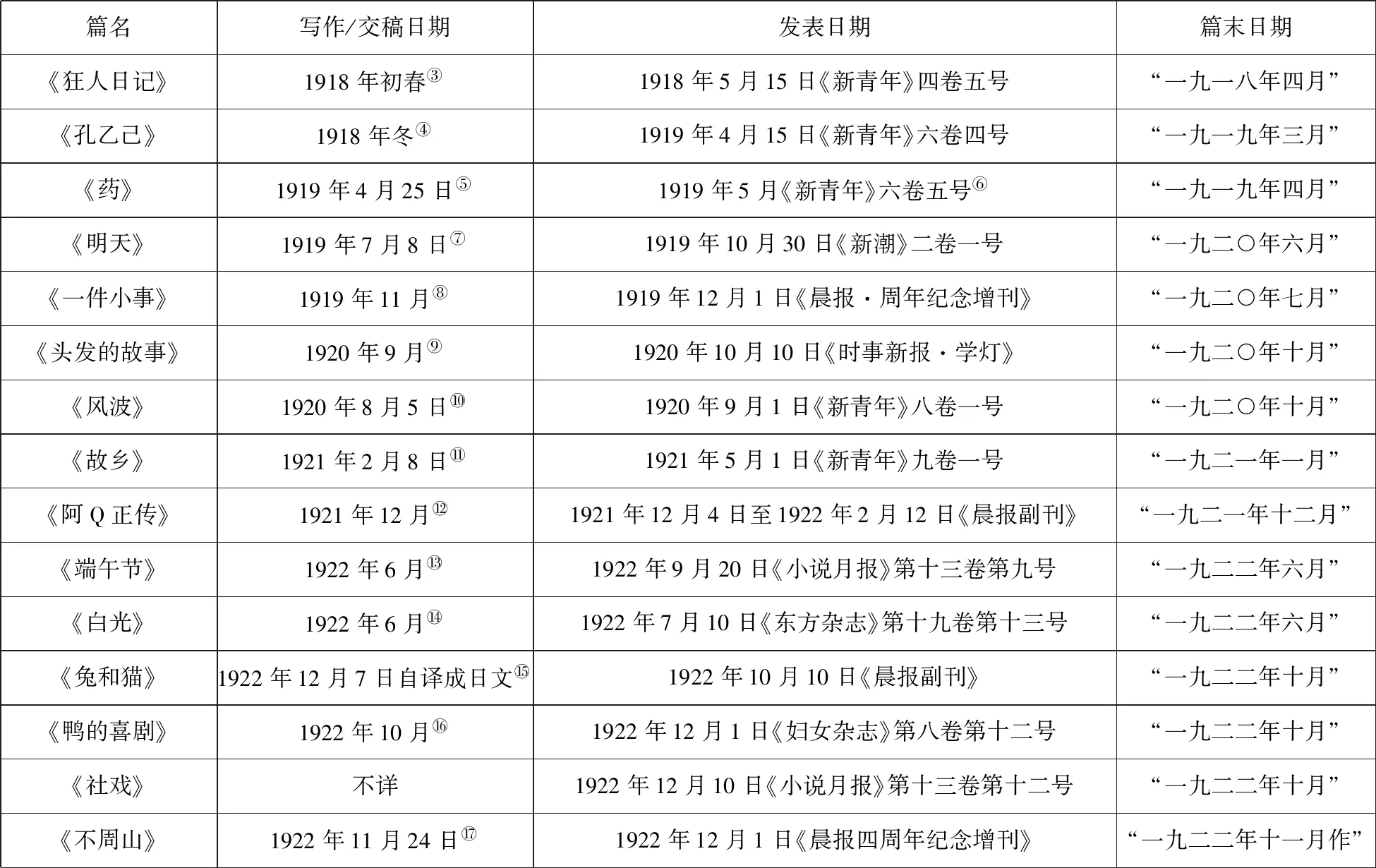

将1923年8月新潮社的“初版本”《呐喊》新增的15个日期进行排列,会发现除卷首《自序》外,作品排序基本上按照时间顺序。但所谓“时间顺序”又包含写作、发表或修改时间。根据鲁迅日记、发表刊物等信息,可将《呐喊》各篇小说的写作、发表时间与“补记”篇末日期进行对比,见下表。

篇名写作/交稿日期发表日期篇末日期《狂人日记》1918年初春③1918年5月15日《新青年》四卷五号“一九一八年四月”《孔乙己》1918年冬④1919年4月15日《新青年》六卷四号“一九一九年三月”《药》1919年4月25日⑤1919年5月《新青年》六卷五号⑥“一九一九年四月”《明天》1919年7月8日⑦1919年10月30日《新潮》二卷一号“一九二○年六月”《一件小事》1919年11月⑧1919年12月1日《晨报·周年纪念增刊》“一九二○年七月”《头发的故事》1920年9月⑨1920年10月10日《时事新报·学灯》“一九二○年十月”《风波》1920年8月5日 1920年9月1日《新青年》八卷一号“一九二○年十月”《故乡》1921年2月8日 1921年5月1日《新青年》九卷一号“一九二一年一月”《阿Q正传》1921年12月 1921年12月4日至1922年2月12日《晨报副刊》“一九二一年十二月”《端午节》1922年6月 1922年9月20日《小说月报》第十三卷第九号“一九二二年六月”《白光》1922年6月 1922年7月10日《东方杂志》第十九卷第十三号“一九二二年六月”《兔和猫》1922年12月7日自译成日文 1922年10月10日《晨报副刊》“一九二二年十月”《鸭的喜剧》1922年10月 1922年12月1日《妇女杂志》第八卷第十二号“一九二二年十月”《社戏》不详1922年12月10日《小说月报》第十三卷第十二号“一九二二年十月”《不周山》1922年11月24日 1922年12月1日《晨报四周年纪念增刊》“一九二二年十一月作”

由上表可知,《呐喊》结集时“补记”篇末日期的标准并不统一。它们并没有统一标注为小说的动笔时间或完成、寄稿时间:有5篇小说《孔乙己》《明天》《一件小事》《头发的故事》《风波》的篇末日期晚于写作;《故乡》《不周山》《端午节》《白光》《鸭的喜剧》《社戏》篇末日期比发表日期要早;另有4篇小说《一件小事》《头发的故事》《风波》《阿Q正传》篇末日期比发表日期要晚。同时,也并非指结集时对“初刊本”进行修改的时间。《呐喊》篇末日期呈现出一种“混乱”的形态,这与《彷徨》的篇末日期形成了明显差异。

《彷徨》各篇的排序,基本上依照写作时间的顺序。将《彷徨》11篇作品的篇末日期加以连缀,呈现的是1924—1925年鲁迅小说写作的时间演进,记录了小说家创作的自然流程。《彷徨》各篇小说在发表时便已标注了篇末日期(《孤独者》《伤逝》结集前未发表),即《彷徨》各篇在发表之初便有意识地延续了《呐喊》的结集经验。将《彷徨》与《呐喊》篇末日期进行对照,会发现《呐喊》并非以作品为主线来显现客观的时间,而是小说家试图强调一种主观化的时间。

与《呐喊》的写作、发表、出版渊源甚深的鲁迅同时代人孙伏园,便注意到了《呐喊》篇末时间的微妙。他在《〈呐喊〉谈丛》中,曾对《一件小事》篇末所署“一九二○年七月”发出疑问,他认为这与开篇所言“我从乡下跑到京城里,一转眼已经六年了”无法吻合。鲁迅于民国元年(1912年)来到北京,六年后应当是1918年,而非1920年。面对这一“讹误”,孙伏园提出了“心中蕴藏”时间这一说法[1],即小说家遇到“材料”之后,有一段对材料进行酝酿、发酵、加工的时间,其过程可以是多久,并不确定。这一说法与鲁迅自己在谈《阿Q正传》“成因”时提出的“我的文章不是涌出来的,是挤出来的”[2](P.294)是一致的,评论家与小说家本人均强调在《呐喊》动笔之前小说家曾经历漫长的酝酿,而帝制消亡、民国建立这一重大历史变革无疑是这一酝酿过程的总体背景。《呐喊》篇末日期正是以所谓主观时间,映现出历史空间之下作家心灵空间的一些关键的“点”和“线”。

有意味的是,孙伏园将《一件小事》与《头发的故事》并提,认为二者有“姊妹篇”性质,理由除了“两篇同样有议论”之外,更在于在他印象中:这两篇小说“发表的时间也在同一天”,即它们分别是为北平《晨报》与上海《时事新报》“双十节特刊征文”所作。孙伏园叙述道:“《头发的故事》登在《时事新报》特刊中;《一件小事》登在《晨报》特刊中”[1]。

实际上,孙伏园把阳历与阴历时间弄混了。《一件小事》与《头发的故事》并非同一天发表:《一件小事》刊于1919年12月1日《晨报》的“晨报周年纪念增刊”上,而12月1日正好是“旧历十月初十日”;《头发的故事》则刊于1920年10月10日《时事新报·学灯》。前者发表的阴历时间与后者发表的阳历时间均为“十月十日”。孙伏园将两篇相隔一年发表的作品记作同一天(即“十月十日”)发表,貌似没有多少相似度的文章被混为一谈了。但孙伏园的记忆误差,却揭示出“双十节”这个日期在《呐喊》生成历程中的重要性。

孙伏园将这两篇并提的重要理由,在于在见证了《呐喊》诞生全程的在场者的记忆中,鲁迅曾为“双十节”特刊写过文章,并且写过不止一次,这在熟悉内情的友人心中印象深刻。孙伏园以误记的方式点出了“双十节”纪念在《呐喊》写作、编集中的重要意义,为寻绎鲁迅“补记”篇末日期中隐藏的时间线索提供了一个视角。

在《呐喊》的15个篇末日期中,“十月”是出现频次最高的月份,15篇小说中有5篇的篇末日期标为“十月”:《头发的故事》《风波》为“一九二○年十月”,《兔和猫》《鸭的喜剧》《社戏》为“一九二二年十月”。

倘若结合《呐喊》各篇的发表时间,会发现有两篇小说发表于“双十节特辑”:《头发的故事》发表于1920年10月10日《时事新报·学灯》“民国九年双十节增刊第八张”,《兔和猫》发表于1922年10月10日北京《晨报副刊》“双十节特号·文艺”。此外,《明天》发表于1919年10月30日出版《新潮》第二卷第一号,也与“十月”相关。假如再把孙伏园误记为阳历10月10日、实则为农历己未年十月十日(1919年12月1日)发表的《一件小事》作为参考,则“十月十日”/“双十节”的确是《呐喊》中反复出现的时间。一个特定的历史时刻成为小说家创作的心理动力,而《呐喊》在编集时则将这一心理动力凝结为“心理时间”,这或许是《呐喊》篇末日期主观性的重要缘由。

其中,《头发的故事》所署的“一九二○年十月”显得尤为特殊。鲁迅在编《呐喊》时,将完成于9月下旬的《头发的故事》,排列在8月5日写完、9月1日发表的《风波》之前,这无疑打破了篇目排序的历时性原则。无论从写作还是发表时间看,《头发的故事》都应排在《风波》之后。鲁迅在结集时将其刻意提前,显示出《头发的故事》在《呐喊》中的特殊性。由于这篇小说是为《时事新报·学灯》“双十节特刊”约稿而作,这是鲁迅第一次答应报刊的“双十节”稿约。《头发的故事》的发表日期“一九二○年十月”,这在《呐喊》编集时成为一个有明确刻度的“标准时间”,此前、此后的作品,尤其是与辛亥革命题材相关的作品的篇末日期,均或多或少受到这一时间的影响。鲁迅为了强调“双十节”纪念在《呐喊》中的关键位置,造成了篇末日期标注中的某些偏差,却也正因如此,串联起了《呐喊》的整体线索。

鲁迅将比《头发的故事》写作略早的《风波》同样署为“一九二○年十月”,提示出这两篇作品共同的辛亥革命背景,同为鲁迅1920年“双十节”的纪念文字。

但接下来,却是“一九二一年十月”在《呐喊》的“双十节”纪念线索中的缺失。实际上,1921年12月4日开始连载于《晨报副镌》的《阿Q正传》无疑是关于“一九二一年十月”极隆重的纪念文字。作为以辛亥革命为背景的鲁迅小说经典,鲁迅表示“阿Q的影像,在我心目中似乎确已有了好几年”[2](P.396)。1921年正值辛亥革命十周年纪念,伴随着第十个“双十节”来临的,是萦绕鲁迅心头已久、此时愈发清晰可辨的“阿Q的影像”。鲁迅将《阿Q正传》的篇末日期署为“一九二一年十二月”,而非小说全部连载完毕的“一九二二年二月”,将篇末时间标注向连载刚开始的日期靠拢,其目的是为了保存“一九二一”这一年份,从而将《阿Q正传》当作一份中华民国十周年的国庆纪念。

此后便是“一九二二年十月”,这一日期在《兔和猫》《鸭的喜剧》《社戏》均出现了,这三篇小说完成于鲁迅八道湾十一号安居时期,表面看来,无论是外部政治环境还是内部家庭环境,都处在一种相对安稳的状态。但发表在1922年10月10日北京《晨报副刊》“双十特号”上的《兔和猫》,仍然从一个家庭养兔的平凡故事中提炼出了常人很难察觉的“造物”“将生命造得太滥,毁得太滥”[3](P.580-581)的立意。“双十节”纪念这一时间点,则将反思辛亥革命的历史经验,推衍到无处不在的生活角落中,历史被融入日常,变得更具普遍性。《鸭的喜剧》延续了生命悄无声息地被毁这一主题,将其置于“沙漠上似的寂寞”[3](P.583)的北京城背景中。《社戏》则由这种声音/生机的缺失勾连起民初在北京戏园里领教过的震耳欲聋的“冬冬喤喤”[3](P.587)声,并忆及少年时代看过的真正的好戏。三篇作为一个段落,映现出鲁迅1922年的“双十节”纪念。

《头发的故事》的篇末日期,不仅确立了此后写作的几篇与“双十节”相关作品的篇末日期,也“影响”了已完成的《药》的篇末日期。对照《药》的“初刊本”与“初版本”,会发现鲁迅在结集过程中对《药》做过修改,但鲁迅仍然将“一九一九年四月”这一小说的完成时间作为篇末日期,而没有用结集时进行修改的时间。作为鲁迅最早的辛亥革命题材的白话小说,“一九一九年四月”这个时间,可以看作是从“一九二○年十月”倒推、追认的时间,它隐含了鲁迅五四运动以后第一番辛亥革命纪念,“一九一九年四月”试图保留的是“一九一九年”这个“双十节”的纪念痕迹。

《呐喊》篇末日期以一种隐晦形态,留存了鲁迅自1919—1922每一年“双十节”的纪念印痕。如同鲁迅后来承认做《呐喊》时有一种“故意的隐瞒”[4](P.470),而所谓“故意的隐瞒”其实也包含“刻意的修饰”。极具主观性的篇末日期正是小说家为《呐喊》植入的一条隐形线索,以“空留纸上声”[5](P.466)的“呐喊”,留存了鲁迅一以贯之的“双十节”意识。

二、作为“呐喊”缘起的“头发的故事”

在《呐喊》最晚写作的《呐喊自序》中,鲁迅自述与钱玄同之间关于“铁屋子”的议论是其小说写作的缘起,这已为《呐喊》研究者所公认。而作为“S会馆”的另一位在场者,周作人在其回忆文中,又对这场议论的缘起做了进一步还原。他指出鲁迅与钱玄同本来交往并不多,因“相见只有关于师友的事情可谈”。但自从1917年7月张勋复辟发生之后,鲁迅、钱玄同等在内的一批人受到“很大的激刺”,大家“觉得中国这样拖下去是不行的”。鲁迅由钞古碑、“别的什么事都不管”,开始“渐渐发生了一个转变”[6](P.222)。

值得注意的是,尽管“双十节”纪念的意识贯穿了《呐喊》始终,《呐喊》中也有多篇作品以辛亥革命为背景,但在小说家叙述自我成长经历的《呐喊自序》中,鲁迅并没有明确提到辛亥革命,序言与正文构成了明显的互文。鲁迅在讲述从童年到青年时代的个人经历时,谈及创办《新生》失败后便进入到了“S会馆”的“钞古碑”岁月,略过了鲁迅回国后到北京教育部工作(1909年8月—1912年5月)在杭州、绍兴、南京的经历,而这一段正是“民元前的鲁迅先生”。

对于辛亥革命时期的个人经历,鲁迅只用“亲历或旁观”了“几样更寂寞更悲哀的事”一笔带过,并表示“不愿追怀”[3](P.440)。然而,在《呐喊自序》中“不愿追怀”的“更寂寞更悲哀的事”,却正是《药》《风波》《头发的故事》《阿Q正传》等小说详描的对象,只是小说家在个体经验讲述时暂且省略而已。“不愿追怀”和反复“怀旧”的矛盾,揭示了《呐喊》中小说家、小说与历史的复杂关联。

将周氏兄弟日记、周作人晚年回忆录与鲁迅小说进行对读,会发现张勋复辟在鲁迅小说中的深刻印记。1917年7月1日张勋复辟,这是一个周日,鲁迅日记记有“星期休息”[7](P.289),并未对此事进行记载,周作人却在1951年的回忆录中补充了一个重要细节:“那一天是星期,起来得较晚,佣工送脸水来,说外边挂龙旗了”[6](P.221)。也就是说,复辟的当天,北京城便重新出现了象征清朝统治的龙旗,反应速度之迅捷折射出普通百姓的恐惧心理与模糊的民国意识。

鲁迅对“挂龙旗”的直接反应,便是7月3日“上午赴部与侪辈别”[7](P.289),即从教育部辞职。教育部佥事一职是鲁迅当时的“饭碗”,辞职意味鲁迅将中断生活来源,这一简单的记述含义不同寻常。接下来便是7月7日“上午见飞机”,从这一天开始直至13日,一周时间内周氏兄弟搬到“东城船板胡同新华旅馆”[7](P.290)避难,因仍然住在会馆的话,有可能面临“辫子兵的骚扰”,相当“可怕”[6](P.221)。城市通讯、供给均出现异常,“日邮不通”[8](P.680)且“觅食甚难”[7](P.290)。就在周氏兄弟向绍兴家中打电报报告“平安”的9号晚间,鲁迅“夜闻枪声”,新华旅馆夜间处在“警备”状态,这一夜鲁迅很有可能睡得极不安稳,甚至整晚未眠。7月12日从凌晨四点半到下午两点“战声甚烈”[7](P.290),终于“复辟之事凡十一日半而了矣”[8](P.681)。7月14日周氏兄弟经过一周避难后重新回到了“S会馆”。

值得注意的是,贯穿复辟事件首尾的,是周氏兄弟亲眼见到“龙旗”与“五色旗”的交替变换。7月13日,周氏兄弟在短暂“回寓小句留”途中,看到“中华门扁复悬上,五色旗东城已有,城外未见”[8](P.681);14日返回会馆的路上,才看到“途中五色旗已遍”[8](P.681)。这一极富戏剧性的场景,形象化地预示着三年后创作的《风波》中七斤夫妇口中“皇帝坐了龙庭了”与“不坐龙庭了”两种情境。“鲁镇”中一对乡下男女的粗浅见识,浓缩的正是周氏兄弟这类知识精英在北京城的亲身遭遇。帝制虽然被推翻了,但无论在现实层面还是精神层面,龙旗、皇帝一直存在,只有挂不挂龙旗、坐不坐龙庭的形式差异。倘若假以一定条件,皇帝随时可以光明正大地坐龙庭,复辟成为反常的常态。而即便复辟失败,作为民国象征的五色旗再次悬挂仍然需要观望时机,这与刚一复辟便迅速挂龙旗的反应速度是有差别的。

这面犹犹疑疑的五色旗,在1920年“双十节”前夕,被写作了《头发的故事》中那块“斑驳陆离的洋布”[3](P.484)。《头发的故事》被周作人称作鲁迅的“自叙体”小说,只不过小说家是“借了别一个人的嘴”[9](P.30)(“N先生”)发表自己的“双十节”感想。“双十节”成为一个日历上“没有记载”[3](P.484)的“节日”,北京城老百姓“国民”身份的暧昧映射出鲁迅对北京商民“奴气”的“反感”[9](P.30)。人们可以在警察命令下“懒洋洋”地挂上五色旗,也可以在政权动荡之际一夜之间便挂上龙旗。从帝制到民国的历史变革,虽然在政治制度层面算是完成了,但在人的精神层面却远远没有实现。人们对于民国的淡漠或怠慢,折射出政权更替中的治乱频仍对人的神经所造成的麻木以及应激反应机制。辛亥革命作为已经发生的历史,在历史日常进程中缺席,所谓“国民”的精神内涵需要用漫长的历史过程进行建构。这些思考,凝结成《头发的故事》里N先生的牢骚来源。

耐人寻味的是,经历了张勋复辟事件的周氏兄弟,在事件结束后曾同至“升平园理发并浴”[7](P.290)。“理发”之举,除了意味着日常生活恢复正常外,更有一种剪发再度被合法化的寓意。周氏兄弟可以继续保持断发,并正大光明地“剪短”,不必担心因为属于“没有辫子的人们”而受到辫子兵“气焰万丈”[10](P.195-196)的对待。而复辟事件后的“理发”细节,到了《头发的故事》中则被扩展为全篇的中心话题。

在这篇纪念“双十节”的《头发的故事》中,“双十节”“国旗”这些国家政权纪念日或纪念物在作品中显得相当虚幻,只有发型的改变是确凿的。N先生唯一一次“现出笑容”,并“伸手在自己头上一摸”,所表达的也是辛亥革命给人们带来的实际好处:“我最得意的是自从第一个双十节以后,我在路上走,不再被人笑骂了。”[3](P.485)

N先生这个“伸手在自己头上一摸”的手势,正是鲁迅的习惯动作:“每当惊喜或感动的时候”,鲁迅便会不自觉地用手摸头顶。1936年10月10日,鲁迅度过了生命中最后一个“双十节”,他在未完成的绝笔《因太炎先生而想起的二三事》开头写道:“一觉醒来,日报已到,拉过来一看,不觉自己摩一下头顶,惊叹道:‘二十五周年的双十节!原来中华民国,已过了一世纪的四分之一了,岂不快哉!’”

周作人在解说《头发的故事》时,曾将辛亥革命的实际好处形容为:“只是人民可以不再拖辫子罢了,有人说上茅厕和睡觉可以方便些”[9](P.42)。但无论辛亥革命“胜利的表示”其形态如何微不足道,政治改革、思想革命还有多漫长的路,不可否认的是“辫子究竟剪去了”[10](P.576)。鲁迅用“身体发肤”的话题来总结辛亥革命的成就与缺憾,显现出小说的独特取材。假如要在鲁迅小说中选取一篇的标题作为总主题,《头发的故事》或许是恰当的选择,它凝结着贯彻鲁迅写作始终的辛亥革命情结,鲁迅小说可以看作是围绕“头发的故事”展开的一种长篇叙述。

复辟之后,1917年7月22日周氏兄弟曾同游“中央公园,即清室社稷坛”[8](P.683),刚好遇到“杂沓”纷扰的人群。复辟刚失败,但纷至沓来的游人依然显示出对清帝、社稷坛这类帝制象征的浓厚兴趣,这持续刺激了鲁迅的神经。“龙旗”、龙庭这样的实景与事件,使鲁迅求诸友声,引发了“铁屋子”的辩论。从1917年8月开始,钱玄同常常来到S会馆与鲁迅长谈,促使鲁迅动笔创作《狂人日记》。张勋复辟由此成为鲁迅小说写作“缘起之缘起”。1917年盛夏鲁迅贮存在记忆中的这则“头发的故事”,成为《呐喊》真正的开篇。1935年,鲁迅在《病后杂谈之余——关于“舒愤懑”》中,明确谈到《风波》就是为张勋复辟事件留下留影。而与《风波》写作基本同时、同样讨论辫子问题的《头发的故事》,无疑也是张勋复辟的直接产物。

实际上,《呐喊》从动笔到结集,小说家所身处的外部时空已经历了重大变化。鲁迅因深受复辟事件的刺激,因钱玄同“劝驾”,并与其“打倒礼教”[9](P.9)主张相合,开始写作《狂人日记》,从事思想革命。然而此时五四新文化运动尚未兴起,鲁迅在民初帝制阴影的笼罩下回望清末,探讨辛亥革命先烈的惨烈与荒谬境遇,写下了《药》。紧接着,五四新文化运动开始兴起,鲁迅又直面了1917年的复辟事件,由民初一个小村庄里因“皇帝要辫子”引发的闹剧透视思想革命的艰巨。同时,又在《头发的故事》中亲自登场,发表对“双十节”纪念缺失的感慨与愤激。稍后,为名不见经传的阿Q立传,展现视野阔大的清末至民初的历史脉络。当历史进入平凡期后,小说家从日常生活角落省悟生命的滥造与滥杀(《兔和猫》),在“沙漠上似的寂寞”的北京城的一处院落里发觉生命消逝的悄无声息(《鸭的喜剧》)。革命的挫折与帝制的阴影“表面上已经销声匿迹”[11](P.200),实则无处不在,只是形态更为隐蔽。

在“清末—民初—五四”的历史演进中,鲁迅于民初追溯清末,又在五四追溯民初,对于前一段的历史保持了追索的动力。倘若将周作人提出的与《呐喊》“性质相近”[9](P.139),同样涉及对“辛亥革命时事”“影射”[6](P.149)的《怀旧》也纳入进来,则会发现鲁迅在这篇写于“民国元年”冬天[6](P.150)的文言小说中,追溯的又是太平天国“旧事”。“怀旧”成为《呐喊》的内在模式。

值得注意的是,倘若回到所谓“民国元年”这一起点,会发现鲁迅早在民国刚建立之际,便对历史进程的荒谬进行了反思,而他反思的视角正隐含着“头发的故事”这一视点。在《怀旧》末尾,出现了一个“打大辫子之小长毛”,这个人物虽然只在王翁的叙述中一闪而过,即“三大人之父何狗保”在返回何墟家中的时候,“见有打大辫子之小长毛,伏其家破柜中。……”[11](P.232)但这一人物剪影却是极富象征意味的。小长毛年龄虽小,却是一个入室抢劫者。在一定的情况下,也有可能变成杀戮者。王翁的“邻人牛四”与“两族兄”就因为逃难“稍迟”,而被小长毛捕获并杀害:其手法是先“一一以刀斫其颈,皆不殊,推入水,始毙”[11](P.231),其凶狠与彻底丝毫不逊于成人。

然而,太平军因反抗清朝政府而剪掉了辫子,才有“长毛”这一称谓。但这位“打大辫子之小长毛”却连辫子都没剪,就装束不变地迅速加入了太平军。而太平军一旦起义失败,他仍然可以继续拖着辫子当回清廷的百姓。如果说“头发的故事”可视作鲁迅五四以后“呐喊”的缘起,那么这位“打大辫子的小长毛”则显现出鲁迅早在民元前后便已从“头发的故事”入手,在历史剧变期对革命经验进行思考总结。革命不过是一种易装,甚至连易装改服也是多余的,其投机性可见一斑。这篇早在民国元年便已开了头的“头发的故事”,后来延展成为《呐喊》内部的整体性叙述。

表面看来《呐喊》各篇作品时间跨度不大:最早的《狂人日记》写于1918年初春,而最晚的《不周山》写于1922年11月24日,其间不过相隔四五年。但鲁迅在帝制阴影到民国政权逐渐稳定、五四新文化语境渐次展开的历史中,完成了《呐喊》的写作与结集,这使得《呐喊》的诞生隐含着一种“时事—文本”生成机制。

“辛亥革命”毫无疑问是《呐喊》最重要的主题。周作人曾于1952年用91则短文解说《呐喊》,其中对于《药》《头发的故事》《风波》《阿Q正传》这四篇的解说有50篇,占总篇幅半数以上;并把“影射”辛亥革命的《怀旧》也纳入《〈呐喊〉衍义》,显现出对作为《呐喊》“第一声部”的辛亥革命主题的高度重视。然而,《呐喊》中的辛亥革命作为一个历史主题,又是被民国以来的兵乱、军阀混战等现实事件一次次激活的。鲁迅曾强调《呐喊》是“蒙着小说的名”,但“和艺术的距离”[3](P.442)很远,这一谦逊说法其实试图表达的是小说家在“艺术”与“历史”之间向后者的倾斜。

《呐喊》对历史的关注,或者更准确地说,是对被“当下”不断激活的辛亥革命历史投注热情,使小说成为“历史—时事—文本”的生成机制下的产物。鲁迅在追索历史的“怀旧”动力下,从时事看见历史,时事成为联结历史与文本的中间环节。因此,补加的篇末日期所谓“讹误”,恰恰不是因为“年久误记”,而是小说家被现实世界唤起了更为清晰的历史记忆。鲁迅在《呐喊》的诞生过程中,选取了那些对他来说别具意义的时间点,使其成为文本的附属物,小说被转化为联结历史与时事的个人叙述。

如果说《头发的故事》背后的“历史—时事—文本”生成机制对应了1917年7月的张勋复辟事件,那么这种对应在《呐喊》中并非绝无仅有,只是形态更加复杂。在周氏兄弟1920年代的北京日记中,类似的兵乱、避祸记载还有好几次。

1912年5月5日鲁迅刚到北京,13日就看到报纸上记载“绍兴于十日兵乱,十一犹未平”,由于“不测诚妄”,鲁迅心情“愁绝”,直至19日仍“苦望二弟信不得”[12](P.2)。1919年12月29日鲁迅母亲、全家从绍兴搬到北京八道湾十一号后,1920年7月18日全家又经历一次兵乱。由于曹锟、张作霖“联名通电讨段,并任命吴佩孚为‘讨贼军前敌总司令’”,7月18日凌晨“皖系第十五师乘四列火车抵永定门车站,有溃军百余人抢掠铺户”,“一时人心惶惶,谣言四起,居民纷纷避匿”。7月19日段祺瑞“自请免职”,“战事停息”[13](P.24)。鲁迅在日记中记录了这次兵乱:“消息甚急。夜送母亲以下妇孺至东城同仁医院暂避”,尽管第二天便事态平息,“上午母亲以下诸人回家”[12](P.406),但全家老幼经历的这一夜避难,仍然令其胆战心惊。此外,1922年4月29、30日两天连续听到炮声[14](P.237);1922年5月4日“晚闻长辛店已失。城中惊惶”[14](P.238)。

鲁迅为1919年12月便已发表的《一件小事》,补记上了“一九二○年七月”这一篇末日期。无论这一日期与文本之间是否存在关联,即1920年7月是不是鲁迅对《一件小事》进行修改的时间,将一次军阀混战给普通百姓造成流离困苦的日期留存在《呐喊》中,从事件视角即具有存录、纪念意义。《一件小事》所署“一九二○年七月”,与紧邻的《头发的故事》所署“一九二○年十月”又是相联的,可以视作是后一个日期的回溯与推衍。某一特定日期所隐含的特殊事件以篇末日期形式被定格,“事件—文本”生成机制在《呐喊》中被写作“文本—日期”的联缀形态。鲁迅将篇末日期作为事件/历史的记录,被日期附着的作品也被演化成一种泛化、广义的纪念文本。小说家由随时可能发生的动乱事件重溯辛亥经验,貌似“误记”的篇末日期成为小说集的整体时间线索。

三、“Q”的两种印刷体与《呐喊》的版本变迁

1923年8月22日,《呐喊》由新潮社出版,属于“新潮社文艺丛书”第三种。《呐喊》的出版,与孙伏园关系密切。鲁迅1920年9月25日日记中记载:“下午孙伏园来谈丛书事”[12](P.411)。《鲁迅全集》注释指出,“丛书”指的是“新潮社准备出版的《文艺丛书》”[7](P.411)。然而,“新潮社文艺丛书”第一种(即冰心的《春水》)直至1923年5月才出版。1920年9月,正值新潮社面临“新潮丛书”的出版困境,因此孙伏园来找鲁迅商量的应当是“新潮丛书”,而非后来才出现的“新潮社文艺丛书”。

1919年1月1日创刊的《新潮》杂志,从第二卷第一号(1919年10月30日出版)开始,便出刊不规律。1920年9月1日第二卷第五号出版后,甚至过了一年多,直至1921年10月1日方才出版第三卷第一号,《新潮》杂志在1920年9月后实际上已经陷入停顿。随着五四运动爆发,一些重要社员(如傅斯年、罗家伦等人)相继出国留学、毕业,《新潮》杂志出版经费支绌等状况相继出现。1919年11月19日,新潮社“在京全体社员开会”,决定“把原有之杂志社扩充为一学会”,具体做法是“发行杂志之外,发行丛书,即定名为‘新潮丛书’”[15]。1920年以后,“新潮丛书”已成为新潮社的主要方向。

“新潮丛书”共出七种,孙伏园1920年9月25日来找鲁迅商量的时候,“新潮丛书”已出版的有三种:即王星拱编《科学方法论》(1920年4月初版);陈大齐著《迷信与心理》(1920年5月初版);周作人辑译《点滴》[近代名家短篇小说](1920年8月初版)。而《蔡孓民先生言行录》也已在付印中,1920年10月初版。但由于后两种书初版印数分别为七千部与一万部,并且“都分订为上下两册”,定价较高(分别为七角与九角),造成滞销。新潮社因此将“历年的一些积余”全部耗费在这两种书上面,印费困难,“印局不肯再接受本社的印件”。从第四种《蔡孓民先生言行录》到第五种《现代心理学》(1922年2月初版),两者出版时间相隔一年多;而“新潮丛书”最末一种《疯狂心理》更是于1922年秋季便已付印,但直到1923年2月方才印出。李小峰回忆道:“新潮丛书”当时“越出越慢,一年还出不到一种”。

1920年9月25日,鲁迅刚刚发表或写完《狂人日记》《孔乙己》《药》《明天》《一件小事》《风波》等6篇小说,孙伏园这一天来访,谈话内容中是否涉及邀请鲁迅自编一本小说集,为“新潮丛书”的顺利出版提供支持,尚且不得而知。但即便孙伏园此日谈话没有涉及请鲁迅编小说集的事,同一时间也有其他人表达了同样的意思。

1920年8月5日鲁迅写完《风波》,8月7日寄给陈独秀,8月22日陈独秀给周作人写信,表示“鲁迅兄做的小说,我实在五体投地的佩服”。9月1日《风波》在《新青年》第八卷第一号上发表。9月29日陈独秀给周作人写信,提出“豫才兄做的小说实在有集拢来重印的价值,请你问他倘若以为然,可就《新潮》、《新青年》剪下自加订正,寄来付印”。周作人10月2日收到这封信[14](P.149),鲁迅也就得知了陈独秀的意见。即孙伏园9月25日来访前后,陈独秀已通过周作人转达了对鲁迅小说的极力称扬与结集的提议。

就在孙伏园9月25日来访前六天,9月19日鲁迅接到了《时事新报·学灯》的约稿函,邀请鲁迅为“双十节特辑”作文[12](P.410)。孙伏园走后四天,9月29日鲁迅“午后寄时事新报馆文一篇”,这便是《头发的故事》。也就是说,孙伏园来访正好伴随着《头发的故事》的写作。无论是“新潮丛书”当时面临的困境,还是陈独秀关于小说集应付印的建议,都以外部契机的方式,推动鲁迅以小说集的眼光看待当时已完成、未完成的散篇作品的未来面貌。而当《头发的故事》写完后,鲁迅的创作节奏的确是加快了:他于1921年写作并开始发表《故乡》《阿Q正传》;1922年接连完成了《阿Q正传》的连载,陆续写完《白光》《端午节》《兔和猫》《鸭的喜剧》《社戏》《不周山》等6篇作品。

鲁迅自己将《头发的故事》称作“文”[12](P.411),这或许与《时事新报·学灯》的约稿“属双十节作文”[14](P.146)有关。但对比鲁迅将《呐喊》中其他作品称为“小说”(如《药》《兔和猫》《不周山》)或“说”(如《风波》《故乡》),会发现在鲁迅意识深处,《头发的故事》本来就是一篇具有包容性与宽泛度的文章或思想大纲,它对于鲁迅创作具有点题和概括的功能。这篇在《呐喊》创作历程中处在枢纽位置的作品,浓缩了小说家对于创作与经历(尤其是辛亥革命经历)关系的检视与思考,对《呐喊》整体性面貌的形成具有关键影响。

已有论者指出,孙伏园“主持北京大学新潮社的出版事务,这个历史功绩也不可没”[16]。孙伏园拜访时,除了后期新潮社成员这一身份,还有1920年8月刚刚接任北京《晨报》第七版主编的身份。一年多后,1921年10月12日孙伏园将《晨报》第七版改为《晨报副刊》[17];而他作为《晨报副刊》主编,向鲁迅约稿,直接“催促”了《阿Q正传》的诞生,早已成为文坛佳话。

实际上,正因为《晨报副刊》主编与新潮社社员这两种身份的叠加,使孙伏园在鲁迅五四时期著译生涯中的推手作用得以加倍发挥。《晨报副刊》上除了发表《阿Q正传》外,还发表了《兔和猫》《不周山》;如果再加上1919年12月1日在《晨报》“周年纪念增刊”上的《一件小事》,会发现《晨报》与《新青年》《新潮》均为《呐喊》结集之前作品的重要发表园地。而鲁迅翻译的爱罗先珂童话剧《桃色的云》也是先在1922年5月13—26日、6月2—25日《晨报副镌》上连载,再结集为“新潮社文艺丛书”第二种,于1923年7月出版。

同为新潮社成员,后来主持北新书局的李小峰在回忆中便提到了孙伏园既是新潮社成员,又因主编《晨报副镌》“联系了不少作家,也刊载了不少成功的作品”[18](P.114);而这些《晨报副镌》上的连载作品,为后来的“新潮社文艺丛书”提供了稿件来源。这其实道出了随着孙伏园编辑《晨报副刊》愈发得心应手,新潮社“丛书”的出版已经开始启动了。当这位“副刊编辑的老手”“常有工夫到新潮社来走走”之时,本来难以为继的“新潮丛书”的新动向就此显现。

新潮社捕捉到了白话文运动“已转而成为纯粹的新文学运动”这一时代方向,当时“发表在刊物上的文学作品放出了灿烂的花朵,到了可以结集成果出版集子的时候”[18](P.113)。由于新潮社“接近的几个人”,其中包括周氏兄弟与新潮社成员,“都有一些文艺方面的译著”,而大家都想“能把自己的译著称心如意的刊印出,供诸社会”[18](P.114)。由此,新潮社决定将“新潮丛书”改为“新潮社文艺丛书”,专注于新文学作品的出版。而“新潮社文艺丛书”的主编,则由此前被推选为新潮社主任编辑的周作人担任[19]。1922年11月,冰心将《春水》手稿交给周作人[20],1923年5月出版。“新潮丛书”的最末一种《疯狂心理》与“新潮社文艺丛书”第一种《春水》,两者相隔3个月,体现了新潮社的出版重心由社会科学类书籍向新文艺书籍的转变。

然而,如果将“称心如意”地刊印自己的著译作为“新潮社文艺丛书”的重要标准,会发现作为“文艺丛书”第三种的《呐喊》,其初版本与再版本并未完全达成这个目标。作为“新潮社文艺丛书”的主编,周作人在晚年回忆中提供了鲁迅当年执意要用这个“Q”字的特别用意:

据著者自己说,他就觉得那Q字(须得大写)上边的小辫好玩。初版的《呐喊》里只有《阿Q正传》第一页上三个Q字是合格的,因为他拖着那条小辫,第二页以后直至末了,上边目录上那许多字都是另一写法,仿佛是一个圆圈下加一捺,可以说是不合于著者的标准的了。[9](P.64-65)

周作人“指出了一般读者很难细心辨别的英文字母‘Q’的两种印刷体:‘拖着那条小辫’的Q与‘圆圈下加一捺’的Q,以拖小辫的Q象征拖辫子的中华民国国民”[21],这为观察《呐喊》版本变迁提供了一个有参考价值的视角。

现存的一页《阿Q正传》手稿,曾以“鲁迅先生〈阿Q正传〉原稿之一”为题,发表在1935年4月20日出版的《太白》第二卷第三期上,内容是“第六章 从中兴到末路”开篇第一页。可以看到,鲁迅在创作时将“Q”字写成了通常的写法,并未特意画一条小辫儿,这应当是为了书写的方便。

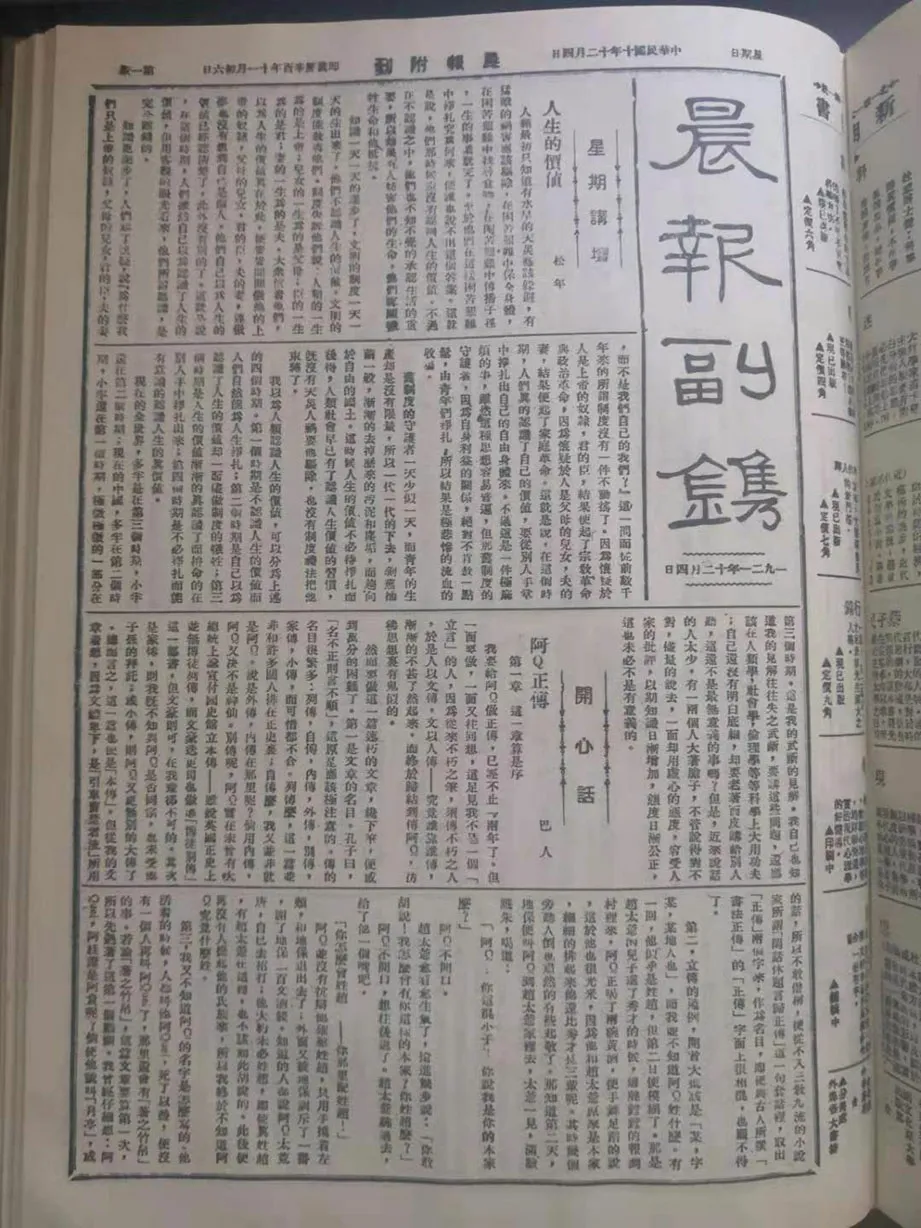

但当《阿Q正传》在《晨报副镌》上分九次连载时,“初刊本”上除了标题的“Q”字是普通的印刷字体外,正文中所有的“Q”字全部采用了拖小辫的特殊印刷体,这显然来自鲁迅的特殊要求。

关于阿Q形象塑造,鲁迅自己有着“写出”与“画出”现代国民的灵魂两种说法,但难度极高,他对有没有做到并无把握。正因如此,鲁迅在将《阿Q正传》付诸报端时,所有大字的英文字母“Q”都印成拖小辫儿的特殊字体,以现代出版媒介形式演绎“头发的故事”。“Q”下面的一条小辫作为“沉默的国民”形象的标志,从形态上揭示出《阿Q正传》正是一篇“头发的故事”:历史虽然驶进了民国元年,但从国民外表和精神两个层面,“辫子”并没有剪除。《晨报副镌》上的《阿Q正传》“初刊本”体现了鲁迅的原意,主编孙伏园执行了鲁迅文学理想,以印刷字体丰富了文本意蕴的表达,使《阿Q正传》“初刊本”成为视觉的艺术。

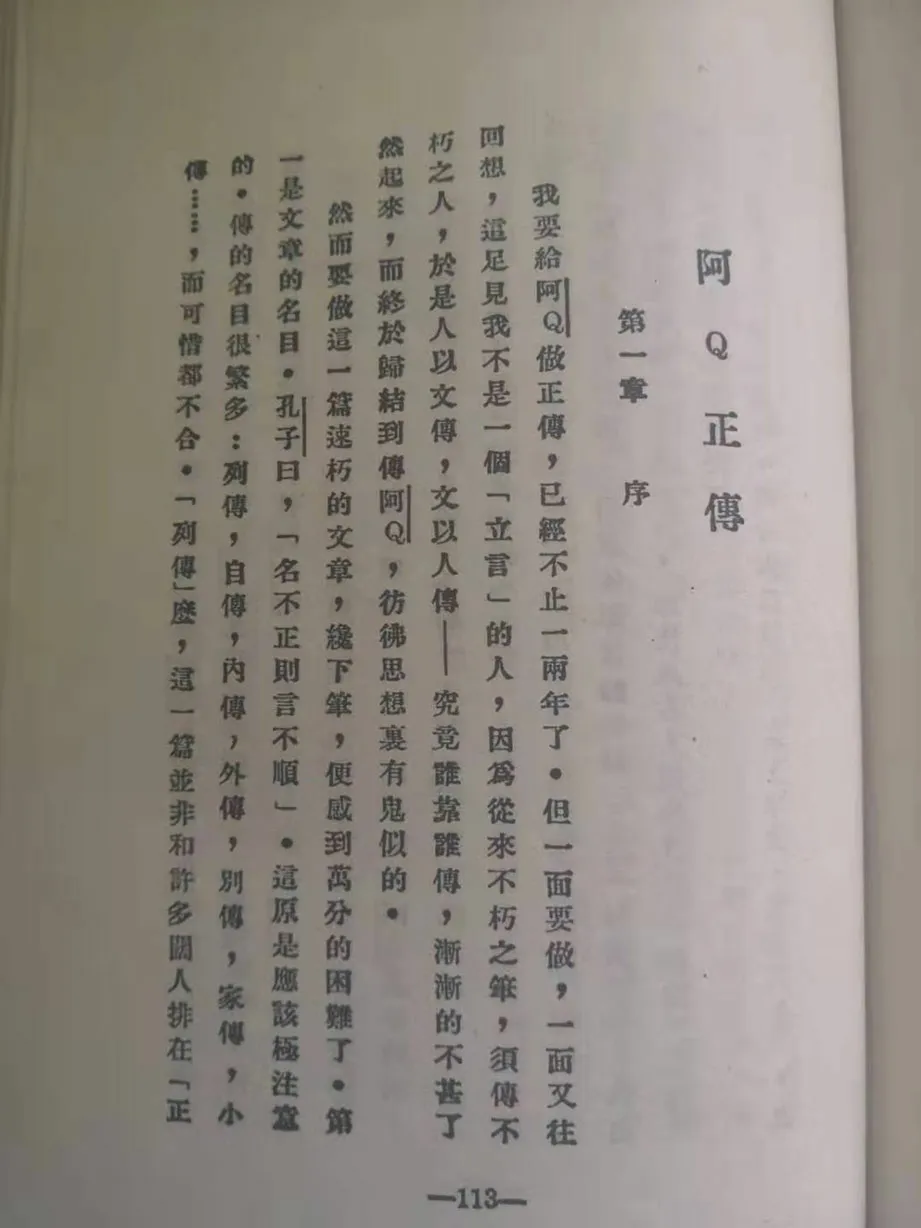

然而,在1923年8月出版的“新潮社文艺丛书”第三种《呐喊》“初版本”中,《阿Q正传》中所有的“Q”字都被印成了普通的字体,不再是那种拖小辫的特殊的“Q”。周作人所言《呐喊》初版本中《阿Q正传》第一页有三个“Q”字是拖小辫的,但实际情况并非如此。1923年12月,《呐喊》再版,“Q”字的印刷情况仍与“初版本”相同。学界认为新潮社《呐喊》“再版本”可以视作一个较为准确的版本,原因在于《呐喊》“初版本”的总体“排校质量”不错,而仅有的三十多处手民之误到了“再版本”中又大多得以“挖版更正”[22]。

1924年5月,《呐喊》作为“乌合丛书之一”由北新书局出版第三版。唐弢指出“北新版的《呐喊》用的是原纸型”[23](P.20);王世家、王春森则指出“北新首版系重新排版、铸纸型,版式与新潮版同”,而鲁迅又对新潮社“再版本”《呐喊》做了五十余处修订[24]。1924年5月的北新版《呐喊》共印行十次,即从第3版至第12版。笔者目前只查阅到《呐喊》1926年8月第五版、1929年1月第十一版,发现《阿Q正传》中所有的“Q”字,仍然用的是普通的印刷体。

1930年1月,《呐喊》由北新书局出版第十三版,鲁迅抽去了《不周山》,《呐喊》篇数由15篇变成了14篇,并从此固定下来。这一版从第13版至24版,共印行12次,鲁迅将这一版专门称作《呐喊》“第二版”[24](P.354)。

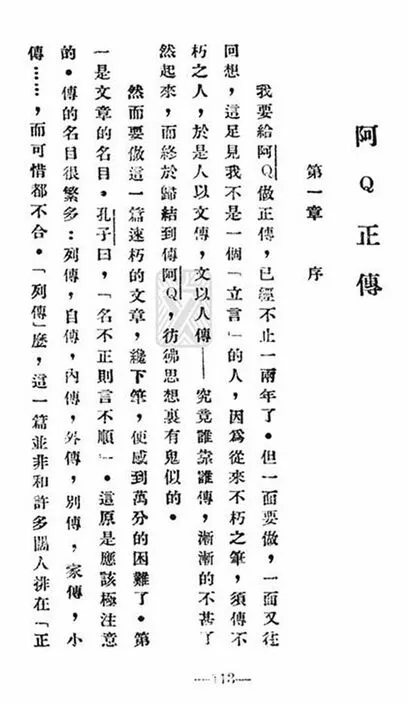

也正是从北新书局“第二版”《呐喊》(即第13版)开始,《阿Q正传》除了标题中的“Q”字外,正文中所有“Q”字全部印成了拖小辫的字体。据笔者所见,第十三版、第二十版《呐喊》均是如此。小说家加在人名上的“一点花样”[9](P.65),即鲁迅以《阿Q正传》“Q”字的特殊印刷体显现出的“头发的故事”这一《呐喊》整体思路,终于在北新书局“第二版”《呐喊》中得以实现。

由于北新书局“第二版”《呐喊》是一份“重排本”,与此前的新潮社“再版本”、北新书局首版《呐喊》(“乌合丛书”本)相比,“手民之误多且失校,排校质量很差,十分粗疏”[22]。鲁迅曾作《呐喊正误》,列出了“第二版”《呐喊》中的讹误。

或许,要在《呐喊》多少均存在瑕疵的几个重要版本中,确立某一种为“善本”比较困难。如新潮社“再版本”《呐喊》虽然对“Q”的印刷字体选择不够细致,但排校质量较高;北新书局首版《呐喊》(“乌合丛书”本)中,鲁迅又对“再版本”做过五十多处修订;而北新书局“第二版”《呐喊》,“Q”字的特殊印刷体虽然忠实执行了小说家的表达意图,但排校疏失较多。这些为现代文本文献学中“善本”的确立,是否可能出现一种多方综合、事后生成的精校本,提供了一个有参考价值的角度。这可能为将来《鲁迅全集》中《呐喊》的版本选择、校勘提供了一些思路。

通过对《呐喊》残存手稿、“初刊本”、“初版本”、“再版本”、北新首版(“乌合丛书”本)、北新“第二版”《呐喊》的梳理,可见鲁迅试图借助现代报刊与出版物,近乎执著地表述“头发的故事”这一总体构思,完成对中华民国“国民”精神气质的刻画。《阿Q正传》中“Q”字的两种印刷体看似微不足道,但它却提示出:对鲁迅小说内涵的把握,还应关注文字之外的书写/印刷形态与物质载体。感性且浸透着艺术直觉的鲁迅语言也许正是鲁迅思想最富概括力的表达程式,而要理解这种语言,既要把握其思想的来历,又要关注超越语言、文字之上的多重丰富性。

结语

《呐喊》各篇作品基本上都发表在《新青年》《新潮》《晨报副镌》《时事新报·学灯》等著名的五四新文化报刊上,鲁迅的“双十怀古”被置于一种五四语境中。

透过《呐喊》在结集时为各篇小说所补记的篇末日期,可见“双十节”是贯穿始终的隐形线索。探究鲁迅动笔创作白话小说的缘起,会发现1917年7月张勋复辟事件对鲁迅来说是一种现实刺激,鲁迅与钱玄同有关“铁屋子”的讨论因此而起。“辫子兵”与“挂龙旗”的现实场景,激活了鲁迅自民国元年便已开篇的“头发的故事”,并扩展成为《呐喊》的整体脉络。由“感今”而触发的“怀旧”一开始便是《呐喊》单篇文本的创作动力,与“时事”相重叠的“历史”几乎构成了《呐喊》各单篇文本的生成机制。小说家的辛亥、民初体验,处在被五四挤压乃至覆盖的状态。

但《呐喊》在编集、出版过程中与五四的关系却并非全然被动。考察《呐喊》的出版过程与几个关键版本,尤其是《阿Q正传》在《晨报副镌》上发表时的“初刊本”、北新书局“第二版”《呐喊》,会发现鲁迅对“Q”字特殊印刷体的选取,借助了现代出版印刷媒介实施其艺术构想。新文化报刊与单行本的版次更迭,不仅由印刷字体的细微差异揭示出《呐喊》的版本变迁,并提供了新文学“善本”的择定条件,也将小说家围绕“头发的故事”展开的“双十怀古”题旨,融合在一种典型的五四语境中。《呐喊》成为寄寓小说家历史意识的纪念“年鉴”。

附图一:1921年12月4日《晨报副镌》“开心话”中的《阿Q正传》

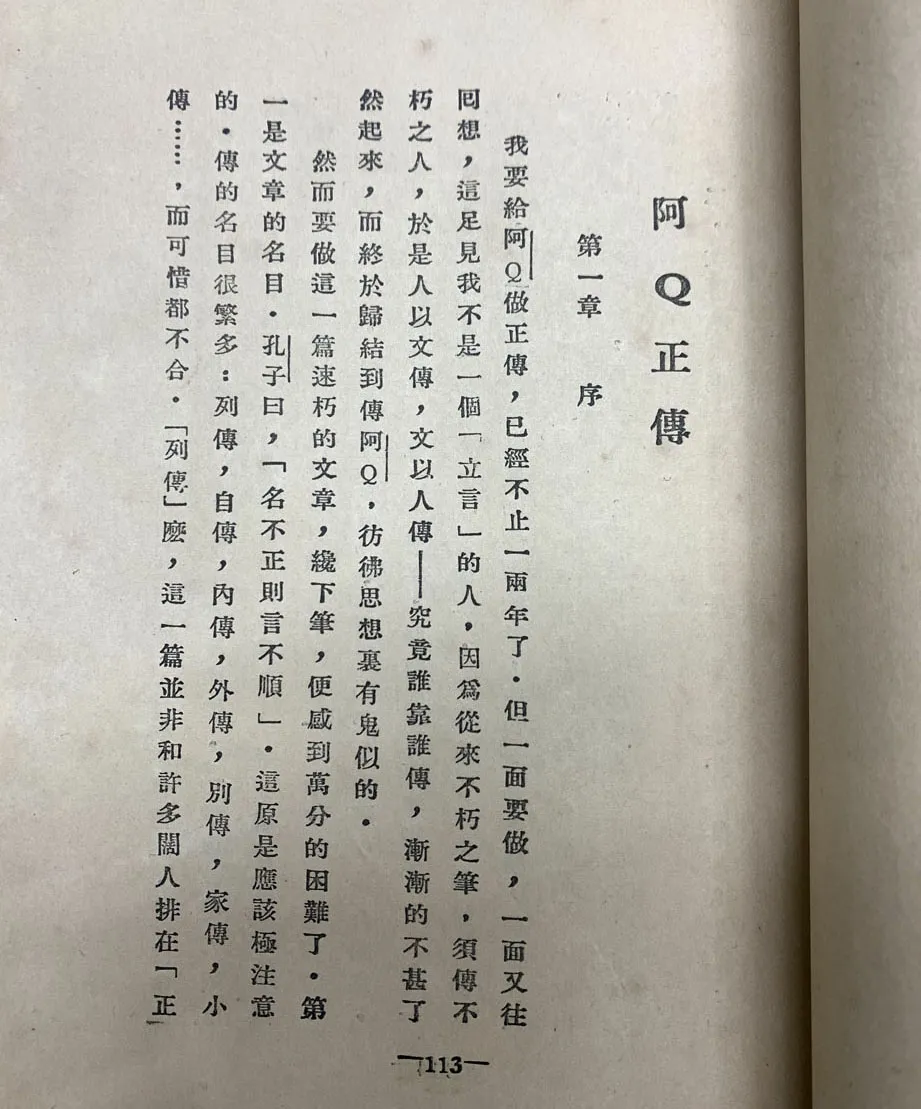

附图二:1923年8月新潮社“初版本”《呐喊》中的《阿Q正传》

附图三:1926年8月北新书局首版“乌合丛书之一”《呐喊》中的《阿Q正传》

附图四:1930年1月北新书局“第二版”《呐喊》中的《阿Q正传》

注释:

①《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社2005年版,第462页,注释[8]。

②孙用编:《〈鲁迅全集〉校读记》,湖南人民出版社1982年版,第78、80页。

③周遐寿:《鲁迅的故家》,文化生活出版社1956年4月新一版,第223页。

④《鲁迅全集》第1卷,第462页,注释[8]。

⑤鲁迅1919年4月25日日记,《鲁迅全集》第15卷,第366页。

⑥《新青年》六卷四号只标1919年5月出版,未标注具体日期。

⑦鲁迅1919年7月8日日记,《鲁迅全集》第15卷,第372-373页;又见本卷第375页注释[3]。

⑧鲁迅1919年11月19、22、24日日记,同上,第384页;又见《鲁迅全集》第1卷,第483页,注释[2]。

⑨鲁迅1920年9月19、29日日记,《鲁迅全集》第15卷,第410-411页。