河南省传统村落空间分布格局及影响因素

2021-11-05林玉虎崔勇彬

林玉虎, 崔勇彬

(绵阳师范学院 a.资源环境工程学院 b.城乡建设与规划学院, 四川 绵阳 621000)

0 引言

中国传统村落的概念由“古村落”发展而来,传统村落是指民国以前修建,至今仍为人们服务,具有独特的民风民俗且建筑风貌、环境以及村落选址没较大变动的村落[1].随着我国城镇化进程加快,人们对于居住舒适度有了新的追求,受到外来文化的影响,在建筑的修缮上采用了新材料新工艺,使得传统村落变得不再“传统”,加快了城市更新的同时也使得传统村落不可避免地受到冲击,村落数量不断减少,生存环境不容乐观.根据相关数据统计,从2000年到2015年我国乡村数量减少了100多万,相当于以每天300个的数量消失[2].2012年12月17日住房和城乡建设部等部门组织开展了全国第一次传统村落摸底调查.截止到2019年6月,国家住房和城乡建设部、文化部、财政部等部门共公布了五批国家传统村落,合计6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录.

随着传统村落逐渐受到国家的重视,其相关研究也成了学术界研究的热点.主要集中在以下几点:第一,传统村落保护策略研究.王路[3]通过借鉴分析德国村落更新计划的实践与方法,揭示了村落保护与更新发展中既要保护村落文化遗产又要符合当代农民的生活要求这一关键问题;吴必虎[2]基于乡村旅游从学理、法理以及实践的角度出发,详细探讨了旅游业在传统村落保护中的作用;王云才等[4]以门头沟传统村落作为研究对象,通过对村落的协调性、典型性、完整性等方面的研究提出了传统村落的四个保护控制机制.第二,传统村落建筑研究.如张喆等[5]通过松阳县“拯救老屋行动”实践,打破传统的村落保护修缮模式,探索出传统村落建筑的修缮新模式,改善了人居环境的同时也激发了传统村落的活力;张鸽娟等[6]通过生物学中互利共生的概念,论证了传统村落建筑环境与非遗的关系,二者同样存在互利共生的关系并保持文化的传承.第三,传统村落价值评估研究.如何艳冰等[7]以河南省焦作市为研究区域,对该市内18个传统村落文化价值进行评价,凝练出主题民宿型、旅游示范型、保护储备型、文化创意型四种文化振兴路径;陈晓艳等[8]通过居民和游客的视角对苏南传统村落进行研究,探讨了传统村落乡愁的资源价值.第四,村落空间格局研究.如马凯等[9]对江西省、张丽恒等[10]对辽宁省、伏小兰等[11]对四川省、田玉萍等[12]对安徽省传统村落空间格局分布及其影响因素进行研究分析,研究手段形式多样,方法比较成熟.对于河南省传统村落也有一些学者进行了研究,从研究内容来看,主要集中在前四批河南省国家级传统村落的空间分布格局研究.随着第五批国家传统村落名单的公布,河南省新增81个传统村落,占总数的40%,是否对原有空间格局产生影响,需要进行更新研究.鉴于此,本文在前人的研究基础上,基于多源数据,借助GIS空间分析方法,研究目前河南省传统村落的空间分布特征以及影响因素,以期为河南省传统村落差异化保护提供依据,同时丰富中原地区传统村落研究案例.

1 研究区概况

河南省位于我国中部,地处中原腹地,承东启西,古称天地之中.早在战国时期,史书《尚书·禹贡》将天下分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州,豫州位于九州之中,如今河南省大部分地区属于豫州,故简称为“豫”.河南界位于北纬31°23′—36°22′,东经110°21′—116°39′之间,境内地形地貌复杂,包含平原、山地、盆地、丘陵等.河南省内水系众多,有黄河、淮河、长江、海河四大水系.河南省传统文化深厚,历史可以追溯到五十万年以前,是华夏文明的重要发祥地之一,因此也孕育出了众多的传统村落,在国家住房和城乡建设部等相关部门公布的6819个国家级传统村落名录中,河南省共计205个传统村落入选,位于全国第14位,其中第一批16个,第二批46个,第三批37个,第四批25个,第五批81个.

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源

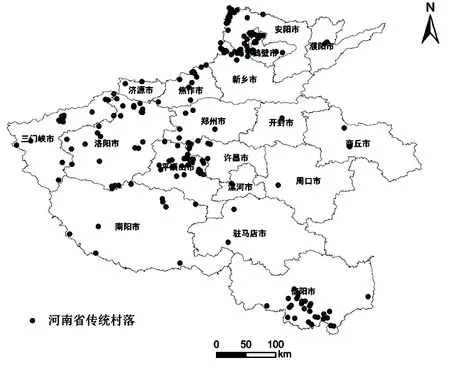

(1)本文所收集的河南省传统村落数据信息来源于中国传统村落网(http://www.chuantongcunluo.com/)、中华人民共和国住房和城乡建设部官网(http://www.mohurd.gov.cn/)、中华人民共和国文化和旅游部官网(https://www.mct.gov.cn/)等公布的共五批中国传统村落名录,整理得到河南省传统村落共205个.将河南省传统村落抽象为点,其地理位置通过Google Earth进行经纬度标定,利用ArcGIS10.6进行可视化处理得到河南省传统村落分布图(见图1).

图1 河南省传统村落分布

(2)河南省DEM数字高程数据来源于美国宇航局地球数据官网(https://earthdata.nasa.gov/)ASTER GDEM V3 30 m分辨率数据.

(3)河南省行政边界及其路网、河流等矢量数据来自全国地理信息资源目录服务系统(https://www.webmap.cn/)1∶100万全国地理数据库.

(4)河南省社会经济数据来自《河南统计年鉴 2019》.

2.2 研究方法

2.2.1 传统村落分布类型分析

2.2.1.1 最邻近指数

对河南省传统村落采用最邻近距离法进行分析,获取省内每个传统村落与其最相邻村落的距离,并计算平均值.应用数理统计方法测算理论上传统村落最邻近距离.

(1)

式中,R为最邻近指数;¯r1表示实际最邻距离的平均值;m为河南省传统村落总数;A表示河南省面积.一般地,当R=1时,表明传统村落在空间上的分布类型为随机型;当R>1时,表明传统村落在空间上的分布类型为均匀型;当R<1时,表明传统村落在空间上的分布类型为聚集型[13].

2.2.1.2 Voronio 图变异系数

泰森多边形是对空间平面的一种剖分[14].对河南省传统村落进行泰森多边形分析,经过泰森多边形分析后所产生的面积会随着传统村落点集的分布而发生变化.因此可用泰森多边形面积的变异系数CV值来评估传统村落点在空间上的分布类型.

(2)

式中,CV代表Voronio图变异系数;R代表泰森多边形面积标准差;S为面积平均值.在空间分布类别判断标准上,Duyckaerts提出了三个建议值[15]:当CV<33%时,点集在空间上的分布类型为“均匀分布”;当33%

2.2.2 传统村落分布均衡性分析

2.2.2.1 地理集中指数

地理集中指数是衡量研究对象集中程度的重要指标[16].根据河南省各地市传统村落数量计算出河南省传统村落地理集中指数.

(3)

2.2.2.2 不平衡指数

根据河南省各地市传统村落数量在全省占比,按照比例大小重新排序并计算累计百分比,应用公式计算出不平衡指数.

(4)

式中,S为不平衡指数且值在0到1之间;n表示河南省地市总数;Yi表示各地市传统村落数量第i位的累计百分比.S值越大,表明传统村落分布越不均衡[17].

2.2.3 传统村落分布形态分析

利用ArcGIS10.6工具对河南省传统村落进行核密度估计,生成核密度图.点密集的区域传统村落聚集度高,点稀疏的地方传统村落聚集度低[18].

(5)

式中,k( ) 称为核函数;(x—xi)表示估值点x到xi处的距离;n为传统村落点数;h>0为核密度函数带宽.

3 河南省传统村落空间格局分析

3.1 空间分布类型特征

河南省传统村落Voronio图(见图2)变异系数CV为200.51%,表明省内传统村落呈聚集型分布.河南省传统村落平均观测距离为9.42 km,预期观测距离为17.30 km,最邻指数R为0.544 778(R<1),Z值为-12.4994,且显著性检验的P值为0,表明河南省传统村落的聚集型分布是显著的.综上所述,河南省传统村落在空间上的分布类型为聚集型.

图2 河南省传统村落泰森多边形

3.2 空间分布均衡性特征

截至2019年6月底,河南省传统村落共205个,若全部均匀分布在省内18个地市则地理集中指数为11.39.经过计算实际地理集中指数为31.96,远远大于理想状态下传统村落均匀分布的地理集中指数,表明河南省传统村落分布不均匀;通过不平衡指数公式计算,河南省传统村落不平衡指数为0.53,进一步表明了河南省传统村落分布不均衡的特性.对比郭汝[19]等人计算了河南省前四批国家级传统村落的地理集中指数和不平衡指数,分别为34.40和0.59,表明河南省传统村落的空间分布有均衡发展的趋势.

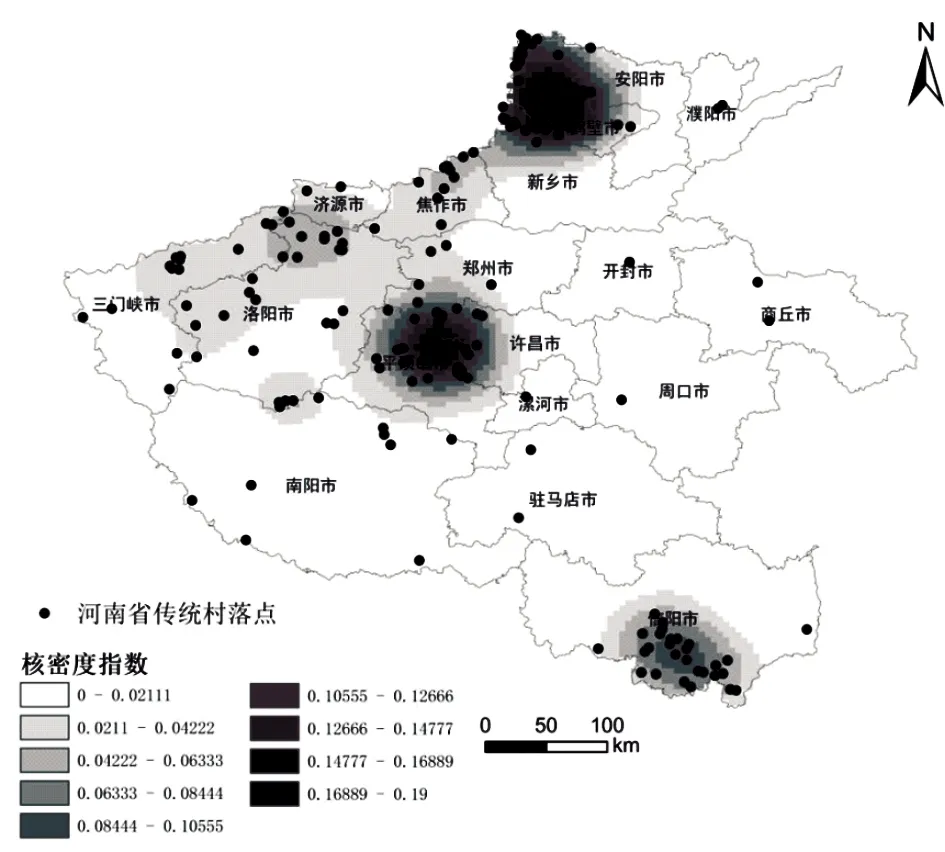

3.3 空间分布格局特征

通过核密度图发现,河南省传统村落在空间上呈明显“三团一带”分布特征(见图3).在宏观上,传统村落形成了三大团状集聚区以及一条带状分布区.由高到低分别为,新乡、安阳、鹤壁交界的豫北集聚区;平顶山、许昌交界的豫中集聚区;信阳市南部的豫南集聚区,以及一条沿西北省界分布的带状分布区.由于集聚区内山地、丘陵广布,交通不便等一些因素,使得村落受到外界的破坏和干扰较小,村落特色得以保留,为村落的生存提供了有利条件.

图3 河南省传统村落核密度分析

4 影响因素研究

4.1 自然环境因素

4.1.1 地形与地貌条件

地形与地貌对于传统村落在空间上的分布起着限制性作用.河南省传统村落主要分布的河南省西北边界、北部、中西部以及南部山区,这里地势相对较高,地形条件复杂.根据分析需求,将海拔高程分成小于100 m、100~200 m、200~500 m以及大于500 m四类.运用ArcGIS10.6进行分析得出:在500 m以下区域内,传统村庄数量随海拔高度而增加,呈现正相关关系.其中低于100 m的平原地区的传统村落共23个,100~200 m丘陵地区的传统村落共计48个,200~500 m低山地区的传统村落共76个,超过500 m高山地区传统村落共计58个.将坡度分为小于5°、5°~10°、10°~15°以及大于15°四类,通过分析发现传统村落数量随坡度增加而减少,呈现负相关关系,其中坡度小于10°的共计148个,占比72.20%.将坡向分为北向(0°~45°、315°~360°)、东向(45°~135°)、南向(135°~225°)、西向(225°~315°),传统村落在坡向上分布比较均匀,其中南向相对较多,总计68个,占比33.17%.由此可知,受地形阻隔以及海拔高度的影响,使得村落中交通不便,与外界交流较少;地形相对平坦,坡度较缓,形成了偏远、孤立但有利于农民生活的安全区域,因此在豫北、豫南、豫中西部以及西北省界丘陵地区的传统村落保留较好.反观开封、商丘、周口等豫东平原地区,虽然传统村落分布相对均匀但数量十分稀少,在这些海拔较低的平原地区,人员流动密集,使得村落受到外界的破坏和干扰,在数量和分布上自然少于丘陵地区.

4.1.2 水系条件

水源是人们生产生活中不可或缺的要素,在一定程度上影响着村落的空间分布.河南省传统村落主要分布在豫北的海河水系、平顶山市汝河以北以及信阳市淮干南部支流附近,距离水源近的区域内传统村落数量相对较多.商丘、开封、周口等水系分布较少的区域内传统村落数量也十分稀少.运用邻域分析工具得到,距离河流2 km范围内的传统村落共计为41个,占比20.00%;距离河流4 km范围内的传统村落共计为94个,占总数的46.00%.河南省传统村落到各个河流的平均距离为4.9 km,距离河流2~5 km区域范围的传统村落数量居多,共计79个,占比38.50%.表明河南省传统村落在选址时既考虑了水源作为生活的重要因素,择水而居,又注意了河流泛滥导致的自然灾害.在黄河流域附近的村落,由于历史上发生过黄河溃堤事件,导致村落受毁,无法保存,从而形成了如今的村落空间布局.

4.2 人文环境因素

4.2.1 交通条件

研究选取河南省内主要公路和铁路建立2级缓冲区,其中1级缓冲区距离范围为0~5 km,2级缓冲区范围为5~10 km.利用ArcGIS10.6进行缓冲区与传统村落空间分布分析,分析表明,在公路5 km、10 km缓冲区范围内的村落数量分别为35个、82个,分别占比17.10%、40.00%;在铁路5 km、10 km缓冲区范围内的村落数量分别为31个、64个,分别占比15.10%、31.20%.其中传统村落到公路与铁路的平均距离分别为17.87 km、15.59 km.由此可见河南省传统村落仅有少部分在缓冲区内,超过60.00%的村落距离交通道路较远,在村落密集的地区,其交通便捷程度也相对较低.例如信阳市南部,是由大别山、桐柏山构成的豫南山地,豫北地区的安阳、鹤壁、新乡三市交界地处太行山地,这些地区地形条件复杂,多山地丘陵,无论是地区与地区之间的交通联系,还是区域内部交通都比较弱.交通可达性低导致了传统村落与外界的物质交换变少,处于一种相对封闭的状态,对外联系弱化,外界因素影响对村落的冲击减小,使得村落在城镇化的进程中得以保留.

4.2.2 经济条件

将GDP数据导入ArcGIS 10.6进行可视化处理后与河南省传统村落相叠加进行分析发现区域GDP与传统村落的分布存在一定关系.河南省保留传统村落20个以上的城市共有5个,分别是鹤壁市、安阳市、洛阳市、信阳市以及平顶山市,这五市的经济发展处于不同的水平.其中鹤壁市GDP位于全省倒数第二,经济发展比较落后,城镇化进程相对缓慢.鹤壁市自1957年成立后,主城区经历三次南迁,全市集中经济建设南部主城区从而对减少了北部的城市开发,因此位于鹤壁市北部的传统村落得以保留.洛阳市GDP位于全省第二,经济发展水平较高,同时洛阳曾经是十三朝古都,当地政府部门具有很强的传统村落保护意识,更加注重对传统村落进行管理与修缮,再加上雄厚的经济实力,使得更多的传统村落得到有效的保护,因而传统村落分布数量较多.安阳市、信阳市等发展速度中等,现代化水平一般的地区,既能为传统村落的发掘和修缮提供经济基础,也能提供较为充足的劳动力与消费人群,所以传统村落也会发生聚集.通过数据分析得到,在河南省内经济实力发展不同的地区都有可能出现传统村落聚集的现象,这就需要在经济发展过程中做到未雨绸缪,提前识别,提前保护.

4.2.3 历史战争因素

在中国历史上流传着一句话,“得中原者,得天下”,这里中原指的便是以河南为主的地块.自古以来,河南都是兵家必争之地.从上古时期黄帝大战蚩尤,到近代解放战争,众多英雄将领选择河南作为主战场,战争深深地改变着这里的环境,也影响着生活在这片土地上的人民.

历史上河南发生过很多重大战役.例如春秋中期的“两棠之役”,晋国和楚国在邲地(今河南郑州北)展开战争,此场战役奠定了楚庄王“春秋五霸”的地位,也造成房屋受损,使得邲地百姓无家可归;“澶州之战”是辽宋战争的最后一战,发生在澶州(今河南濮阳),近代又发生了“中原大战”以及抗日战争,据相关书籍和报道记载,沿陇海线,平汉线(今京汉铁路)两条铁路附近的各个县和村落遭受到了战争带来的严重伤害,建筑损毁严重,人员流离失所.河南平原地带战争频发,致使周口、商丘、开封以及濮阳等地区鲜少有传统村落得以保留.

5 讨论与结论

5.1 讨论

在研究方法方面,主要运用了GIS作为空间分析工具并结合数理统计的方法对河南省传统村落的空间格局进行定量分析,而村落的科学文化价值以及历史演变过程等定性因素尚未涉及,因此采用定量与定性综合分析的方法仍需深入研究.

在研究内容方面,仅对河南省国家级传统村落进行了研究,但对于一些同样承载了传统文化且具有研究价值,尚未列入传统村落名录的村落未纳入此次研究范围.同时此次研究仅从宏观层面进行了探讨,后续可以对村落的房屋建筑结构,建筑完整性以及与周边环境的协调性等微观层面因素进一步展开研究.

在传统村落开发与保护方面,根据河南省国家级传统村落的空间分布和地理特征,建议分区域进行.比如传统村落比较集中的豫北聚集区,地形条件以山地丘陵为主,传统村落数量较多,有河内文化、“红旗渠”文化等,在传统村落开发保护中应以河内文化和红旗渠文化为引领,以村落为载体,构建“河内、红旗渠文化-村落”保护开发模式;在地形以平原为主的豫东地区,这里村落数量较少,在开发保护中应找到村落的创新突破点,进行合理挖掘,打造传统村落典范.

5.2 结论

综合运用ArcGIS软件以及最邻近指数、泰森多边形变异系数等GIS空间分析和数理统计方法,对河南省传统村落的空间格局在宏观层面进行了分析,并研究影响空间分布的因素,主要结论如下:

(1)河南省传统村落Voronio图变异系数为200.51%,大于66%;最邻近指数为0.544 778,小于1.表明传统村落呈现聚集型分布.

(2)河南省传统村落地理集中指数为31.96,不平衡指数为0.53,表明河南省传统村落空间分布不均衡,对比前人研究发现具有均衡发展的趋势,村落主要集中在平顶山市、信阳市、洛阳市、安阳市、鹤壁市五个城市.

(3)通过核密度分析发现,河南省传统村落空间形态呈“三团一带”分布,其中豫北,豫中西部以及豫南地区为三个团状密集区,沿西北省界形成一条带状分布区.

(4)河南省传统村落分布受到地形地貌、水文水资源、交通条件、城市经济发展、战争等多方面影响.多数传统村落分布在海拔500 m以下、坡度10°以内的低山区,且接近于水源并远离道路与铁路,避免过多的外界因素对传统村落带来冲击.经济实力发展不同的地区都有可能出现传统村落聚集的现象,说明保护与发展传统村落和现代化经济发展并不冲突.河南周口、商丘、开封等平原地带受战争影响很少有传统村落得以保留.