膨腹海马温度耐受性及不同温度对其生长的影响

2021-11-04罗辉玉祁剑飞郑乐云吴水清林金波陈欣欣黄枫淇

罗辉玉,祁剑飞,郑乐云*,吴水清,林金波,陈欣欣,黄枫淇,王 庆,4

(1.福建省水产研究所,福建 厦门 361013;2.厦门小嶝水产科技有限公司,福建 厦门 361103;3.华南农业大学海洋学院,广东 广州 510642;4.广东省岭南现代农业重点实验室,广东 广州 510642)

海马是中国水产经济中重要的高价值海水鱼类,在中药、海洋水族以及纪念品市场有很大的贸易成交量[1-2]。膨腹海马(Hippocampusabdominalis),又称大腹海马,是所有已知海马中个体最大的种类,主要分布于南太平洋区的澳洲及新西兰海域,栖息在礁石区、海草床或海藻床区域,属肉食性,以小型甲壳类为食,卵胎生,被列入世界濒危物种名录[3]。我国海马种类较多,但现只有三斑海马(H.trimaculatus)、大海马(H.kelloggi)、刺海马(H.histrix)和日本海马(H.mohnikei)人工繁育成功,大规模人工育苗及养殖仍存在技术难点,2016年福建省水产研究所海马科研团队在国内率先尝试了膨腹海马规模化人工繁育技术研究并获得成功。目前,国内有较多关于海马养殖适宜环境及病害的研究,如溶解氧对线纹海马(H.erectus)幼鱼氨氮耐受性的影响[4]、温度与大海马摄食行为及生长速率的关系[5]、盐度对灰海马的生长和存活的影响[6]、线纹海马的烂尾病病原的分离等[7],但有关膨腹海马的人工养殖条件未见报道,需进一步探究。

水温是影响鱼类生长发育重要的环境因素之一,水温骤变会影响鱼类的摄食、代谢、生长,还可能造成其分解代谢加强、合成代谢减弱[8]。研究表明水温与海马的摄食、生长存活、繁殖、性腺发育等息息相关。大海马在28℃时反应最迅速,摄食量最大,活动频繁,泳速快,而在18℃和自然变温条件下,其对食物的反应不敏感[5]。在适宜的养殖温度条件下,海马交配成功率和幼体成活率更高[9-10],生长速率更快[11]。Lin Q等[12]研究发现大海马在不同水温条件下性腺发育程度各不相同,其性腺发育最适温度为26℃~28℃。因此,探究海马对不同温度胁迫的应答反应,不仅具有重要的理论意义,同时也具有重要的生产应用价值。本研究探究了膨腹海马的耐受温度及不同温度对其存活率和生长速率的影响,同时探究膨腹海马最佳养殖温度区间,为膨腹海马的人工养殖技术发展提供科学的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

本实验于2019年3—6月在福建省水产研究所遗传育种研究中心生态实验室进行,从厦门小嶝水产科技有限公司挑选健康活泼的膨腹海马用于实验,实验海马分为小、中、大3种规格,其生物学数据如表1所示。实验在循环水系统中进行,海水盐度为(31.0±0.1),pH为(8.1±0.2)。

表1 实验膨腹海马生物学数据

1.2 方法

耐温性实验:耐高温、耐低温实验小、中、大三种规格各设3个平行,另设空白对照组。每个平行实验水槽容积为300 L,各放30尾海马。高温、低温组及对照组实验分别在循环水系统中进行,实验开始时自然水温为16℃,以1℃/d的速度升温或降温处理。每天记录各平行实验海马的存活状况,统计死亡数,计算死亡率,实验期间不投喂。

生长实验:设10℃、13℃、16℃、19℃、22℃共5个温度实验组和非控温空白对照组,每组设3个平行,每个平行实验水槽容积为300 L,随机放100尾膨腹海马,实验开始时海马体质量为(0.38±0.86)g、体长为(6.26±0.44)cm。实验海马放入实验系统中后,按(1~2)℃/d速率升温或降温至实验温度,待海马适应该温度7 d后开始正式实验,实验期间每天09:00和15:00投喂冰冻糠虾和桡足类。实验共进行12周(84 d),期间各组温度波动为±0.5℃,溶解氧大于5 mg/L,循环水系统日换水量为10%~15%,光照周期为12L∶12D。

1.3 数据处理

生物学测量时,用棉布或干毛巾快速拭去实验海马体表的水分,分别用天平、刻度尺测量海马的体质量、体长、头长等指标,采用以下公式计算各项指标。

存活率(%) = 100×Nh /Nz

体质量增长率(%) = 100×(W2- W1)/W1

体长增长率(%) = 100×(L2- L1)/L1

特定生长率(%/d)= 100×(lnW2-lnW1)/t2-t1

式中,Nh代表实验鱼每组存活尾数(尾)、Nz代表每组初始样本尾数(尾);L1、L2分别为初始体长(cm)和终末体长(cm);t为实验天数(d),W1为t1对应的平均体质量(g)(初始)、W2为t2对应的平均体质量(g)(终末)。

采用SPSS 25.0中ANOVA检验法,对膨腹海马体质量、体长和头长生长指标进行分析,数据差异性用Duncan检验。结果采用平均值±标准偏差(Mean±SD)表示,P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 不同规格膨腹海马的耐温性

膨腹海马的耐温实验结果表明:小、中、大三种规格的膨腹海马对高温和低温的耐受性存在差异(表2、表3)。死亡率变化趋势见图1、图2。低温胁迫下,小规格海马开始死亡温度为6.6℃,全部死亡温度为3.2℃,半致死低温为4.9℃;中规格开始死亡温度5.4℃,全部死亡温度为2.8℃,半致死低温为3.9℃;大规格开始死亡温度4.4℃,全部死亡温度为2.0℃,半致死低温为3.1℃。高温胁迫下,小规格海马开始死亡温度为21.8℃,全部死亡温度为26.9℃,半致死高温为26.2℃;中规格开始死亡温度为24.2℃,全部死亡温度为27.2℃,半致死高温为26.7℃;大规格开始死亡温度25.3℃,最终死亡温度为28.7℃,半致死高温为28.2℃。大规格海马比小规格海马、中规格海马更耐低温和高温,同一温度下,其死亡率更低。小规格膨腹海马的极限高温和极限低温分别为26.9℃和3.2℃,耐温幅度为23.7℃。中规格膨腹海马的极限高温和极限低温分别为27.2℃和2.8℃,耐温幅度为24.4℃。大规格膨腹海马极限高温和极限低温分别为28.7℃和2.0℃,耐温幅度为26.7℃。可见膨腹海马的规格越大,温度耐受幅度越大。

表2 低温胁迫下膨腹海马的半致死温度

表3 高温胁迫下膨腹海马的半致死温度

2.2 不同温度对膨腹海马生长、存活的影响

2.2.1 不同温度下海马的活动状态

实验结果表明,膨腹海马在不同温度下的活动存在差异,对照组和16℃组膨腹海马活动正常,独立附着,对食物反应迅速,投饵后互相抢食。10℃组互相缠绕,沉入池底,活动缓慢,不主动摄食。13℃组膨腹海马互相缠绕,沉入池底或附着于附着物,身体摆动,活动缓慢,投饵后不抢食,小部分会主动摄食。19℃组海马独立附着在附着物,部分游动频繁,摄食迅速;部分附着不游动,不摄食。22℃组,实验早期部分膨腹海马频繁游动、呼吸加快、不摄食,另一部分游动频繁、摄食正常、集聚在氧气管附近;后期瘦弱的海马缠绕在附着物上、呼吸加快、不摄食、直至死亡,强壮的海马活动频繁、游动正常、摄食迅速(表4)。

表4 膨腹海马在不同温度下的活动状态

2.2.2 不同温度对膨腹海马存活率和生长的影响

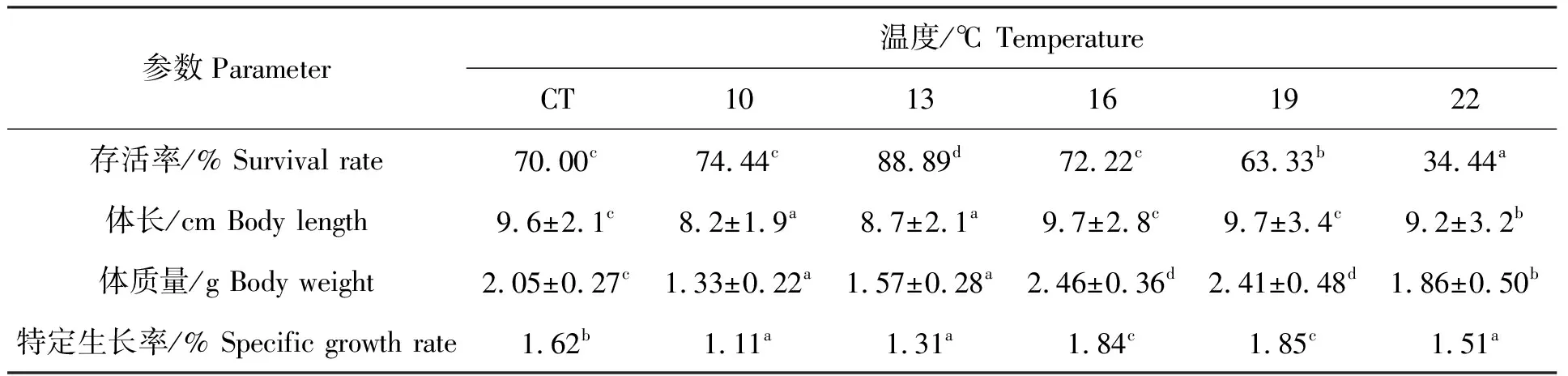

实验结果表明,22℃组存活率最低,为34.44%,特定生长率为1.51%;19℃组特定生长率最高,为1.85%,但存活率仅为63.33%;16℃组存活率为72.22%,特定生长率为1.84%;13℃组和10℃组存活率分别为88.89%和74.44%,特定生长率分别为1.31%和1.11%。10℃组、13℃组、22℃组的特定生长率均不存在显著差异,16℃组和19℃组特定生长率无显著差异,但均显著高于其他三组(P<0.05)(表5)。不同温度下的膨腹海马的体长和体质量变化趋势一致,其中10℃组、13℃组之间无显著性差异(P>0.05),16℃组和19℃组之间无显著性差异(P>0.05),而16℃组和19℃组的体质量、体长均显著高于10℃组、13℃组、22℃组(P<0.05)。从实验结果看,膨腹海马在不同温度梯度下的养殖存活率和生长各不相同,10℃组和13℃组存活率高,但特定生长率低;22℃组和19℃组特定生长率较高,而存活率低,表明膨腹海马的最适养殖温度为16℃。

表5 膨腹海马在不同温度下的生长和存活的变化

3 讨论

3.1 膨腹海马对温度的耐受性

谢尔福德耐受性定律(Shelford’s law of tolerance)是指生物对其生存环境的适应有一个生态学最小量和最大量的界限,生物只有处于这两个限度范围之间才能生存,这个最小到最大的限度称为生物的耐受性范围[13-14]。任何一种环境因子对每一种生物都有最大限度和最小限度的范围,一种生物的机能在最适点或接近最适点时发生作用,趋向这两端时就减弱,然后被抑制。鱼类是终生生活在水中的变温生物,温度会影响鱼类所有的生命活动[15]。鱼类的温度耐受性有上限和下限,两者之间的范围为温度耐受幅度[16],是评估鱼类温度耐受性的最重要指标。研究表明:珍珠龙胆石斑鱼(Epinephelusfuscoguttatus♀×E.lancedatus♂)耐受水温极限低温和高温分别为10.0℃和39.0℃,温度耐受幅度为29℃[17]。南方鲇(SilurusmeridionalisChen)极限最高温为38.2℃,极限最低温为5.9℃,温度耐受幅度为32.3℃[18]。虹鳟(Oncorhynchusmykiss)的极限最高温为25.5℃,极限最低温为1.1℃,温度耐受幅度为24.4℃[19]。鱼类的温度耐受幅度也受规格大小的影响[20]。本研究表明,小规格膨腹海马的极限高温和极限低温分别为26.9℃和3.2℃,耐温幅度为23.7℃;中规格膨腹海马的极限高温和极限低温分别为27.2℃和2.8℃,耐温幅度为24.4℃;大规格膨腹海马的极限高温和极限低温分别为28.7℃和2.0℃,耐温幅度为26.7℃。规格越大,温度耐受幅度越大。与其他鱼类[21-22]相比,呈现出高温耐受性低、低温耐受性高、温度耐受幅度小的特点。这可能是由于鱼类的耐温性与其所处栖息地的气候相关,生活在环境气候变化稳定的地区的鱼类比生活在气候变化幅度较大的鱼类耐温幅度更小[23]。膨腹海马生活环境相对稳定,因此其耐温幅度比其他广温性鱼类小。研究表明,不同温度下鱼类的活动状态与鱼体内的乙酰胆碱酯酶(AchE)的变化有关,它是一种分解酶,保证机体的神经兴奋与抑制协调相统一[24]。本研究发现海马在不同温度下呈现不同的活动状态,但是膨腹海马在不同温度下的活动状态是否与这一酶相关,有待进一步研究。

3.2 温度对膨腹海马生长的影响

温度是影响鱼类生长发育重要的环境因子之一,对温度的选择行为是鱼体在不同温度下的体内热调控机制的外在体现[25]。Jobling M研究温度与鱼类生长关系发现:鱼类在最适温度时有最快的生长速度,温度过高或过低都会影响其生长速度[26]。研究表明:黑斑原鱼兆(Glyptosternummaculatum)在12℃时生长最快、死亡率最低,在18℃时死亡率最高[27]。孙彬等[28]等研究表明养殖温度从23℃提高到28℃时,大海马幼体的体质量和体长呈显著性增长,而当温度升到33℃时或降到15℃时,大海马个体的体长和存活率与对照组(23℃)相比显著降低。本研究与孙彬等[28]的结果相似,膨腹海马在16℃和19℃温度组的体长、体质量、特定生长率均显著高于10℃组、13℃组及22℃温度组(P<0.05)。但16℃组与19℃组相比无显著性差异,而19℃组的存活率只有63.3%,22℃组的存活率最低,为34.44%。究其原因,这可能是由于膨腹海马在22℃和19℃养殖过程中,调控与自身不相适应的温度能耗过大,导致在高温情况下,多数海马摄食所带来的能量无法积累,体质变弱,无法通过体内热调控适应外界的温度胁迫,行为紊乱,摄食降低,变得消瘦,直至死亡。在10℃组和13℃组中,膨腹海马的存活率虽分别达74.44%和88.89%,但特定生长率与16℃组存在显著的差异,生长缓慢,无法形成规模养殖效益,故膨腹海马养殖温度控制在16℃为宜。

4 结论

小、中、大3种规格膨腹海马的半致死高温分别为26.2℃、26.7℃、28.2℃;半致死低温分别为4.9℃、3.9℃、3.1℃,耐温幅度分别为23.7℃、24.4℃、26.7℃。总体来说,规格越大,对低温或高温的耐受性越强。测量不同温度下膨腹海马的体长、体质量增长率发现,高于16℃,其养殖存活率低;低于16℃,则生长缓慢,综合生长和存活率指标,得出膨腹海马的最适养殖温度为16℃。在膨腹海马养殖中,准确地掌握其生长的最适温度,不但可以节省时间和成本,还能提高海马的单位产量。通过对膨腹海马的生长情况判断其适宜的生长条件,有利于提高膨腹海马养殖的经济效益。