红河(元江)流域的典型鱼类游泳能力探究及在过鱼设施流速设计中的应用*

2021-11-03王永猛柯森繁林晨宇杨国党雷青松邓晓川石小涛

王永猛,柯森繁,林晨宇,张 奔,杨国党,雷青松,邓晓川,石小涛

(1:三峡大学水利与环境学院,宜昌 443002)(2:湖北省鱼类过坝技术国际科技合作基地,宜昌 443002)(3:河海大学水利水电学院,南京 210098)(4:广州市天河区水务设施建设中心,广州 510655)(5:山东省水利勘测设计院,济南 250000)

近年来,为大力开发水能资源,我国的水利工程建设数量逐年递增. 尤其在西南流域已建和规划了多个梯级电站,如金沙江流域已建或规划的梯级电站达20余座[1]. 梯级电站的修建在促进国计民生发展的同时,对河流的生境也产生了不利影响,其中因河流连通性被阻断引发的鱼类过坝困难的问题备受关注[2]. 为帮助鱼类洄游过坝,过鱼设施(鱼道、集运鱼船、升鱼机等)近年来被大量修建,据统计从1958-2017年,我国水利水电工程建设项目的已建和建设中的过鱼设施从10座增加至150余座[3-5].

过鱼设施的过鱼效果是直接反映恢复上下游物种交流及生态修复的重要依据[6]. 影响过鱼设施过鱼效果的因素有很多,主要有生物因素和非生物因素,生物因素包括鱼的体长、种类和体型等,非生物因素包括流速、光和温度等[7]. 影响鱼类游泳能力与行为的因素多为非生物因素,非生物因素中的流场为关键因素,具体有速度、矢量方向(水流方向)、涡旋和紊动等,其中流速是鱼类游泳能力可量化的关键指标[8-10]. 目前过鱼设施的流速设计主要参考过鱼对象的游泳能力阈值. 鱼类游泳能力通常包括感应流速、临界游泳速度和突进游泳速度[11]. 在过鱼设施设计中,感应流速主要作为过鱼设施进口的最小设计流速(吸引目标鱼的水流速度)参考值[12];突进游泳速度是鱼类可达到的最大游泳速度,主要用于过鱼设施高流速区(竖缝)的流速设计[13];临界游泳速度是鱼类最大可持续有氧运动能力指标[13-14],主要用于过鱼设施内部低流速区域的流速设计. 目前与鱼道设计相关的鱼类游泳能力研究大多聚集于单目标鱼种[14-15],针对多目标鱼种的过鱼设施设计参数选取的研究甚少. 本研究在过鱼设施设计参数选取过程中,通过对游泳能力累积疲劳率与流速的关系分析,克服以往过鱼设施参数选取研究中的多目标和多参数的交互难度.

在进行过鱼设施流速设计时,所参考的过鱼对象往往不止一种,不同种的过鱼对象由于形态、生活习性、栖息环境等不同,游泳能力会有明显差异(比如上溯距离),同一科不同种属的过鱼对象游泳能力也会有差别. 比如,同为鳅科的拟鳗副鳅(Paracobitsanguillioides)和长薄鳅(Leptobotiaelongata)突进游泳速度有显著差异,分别为(10.23±1.77)和(6.10~18.50) BL/s[16];同为裂腹鱼亚科的灰裂腹鱼(Schizothoraxgriseus)和光唇裂腹鱼(Schizothoraxlissolabiatus)突进游泳速度分别为(6.36±1.12)和(9.59±2.36) BL/s[17]. 基于不同过鱼对象的游泳能力差异性,鱼道进行流速设计时,通常需要考虑弱游泳能力过鱼对象的过障需求. 因此,针对不同大小和不同种类的过鱼对象开展现场游泳能力测试十分必要. 目前,我国部分过鱼设施的流速设计,并没有对过鱼目标进行现场游泳能力测试,尤其针对具有过坝需求的珍稀保护性洄游鱼类,往往通过同科不同种或者人工繁殖的相同鱼种的游泳能力进行替代. 然而,用此方法所获取的游泳能力数据并不能真实反映过鱼对象的速度过障能力,如Rouleau等发现同一种类的野生美洲红点鲑比人工养殖的美洲红点鲑游泳能力更强,并有显著的差异性[18].

马堵山水电站坝址位于西南地区红河(元江)干流红河哈尼族彝族自治州的个旧市和金平县境内,是《云南省红河(元江)干流综梯级合规划报告》的第10级开发电站,也是开发方案中经济指标相对较好,列为先期开发建设的梯级之一. 马堵山水电站控制流域面积31356 km2,多年平均流量299 m3/s,规划正常蓄水位217 m,装机容量300 MW,装机年利用时间为4600 h,年发电量12.34亿kW·h. 红河(元江)干流梯级电站的逐步开发对红河(元江)流域的破碎化、土著鱼种洄游带来严重影响[19],并且有关元江马堵山水电站至南沙水电站的上下游鱼类游泳能力研究成果较少. 因此,本研究响应第41号环境评估报告要求(中华人民共和国环境保护部,2013年),依据马堵山水电站上下游的鱼类洄游习性,栖息地的适应性,历史地位等主要因素,确定了暗色唇鲮、华南鲤和红魾三种为主要过鱼对象,并在野外现场测试了感应流速、临界游泳速度和突进游泳速度,为该流域的过鱼设施流速设计提供重要的数据参考. 此研究对红河(元江)流域土著鱼类和珍稀鱼类保护、栖息地修复和过鱼设施具有重要作用.

1 材料与方法

1.1 研究区域与对象

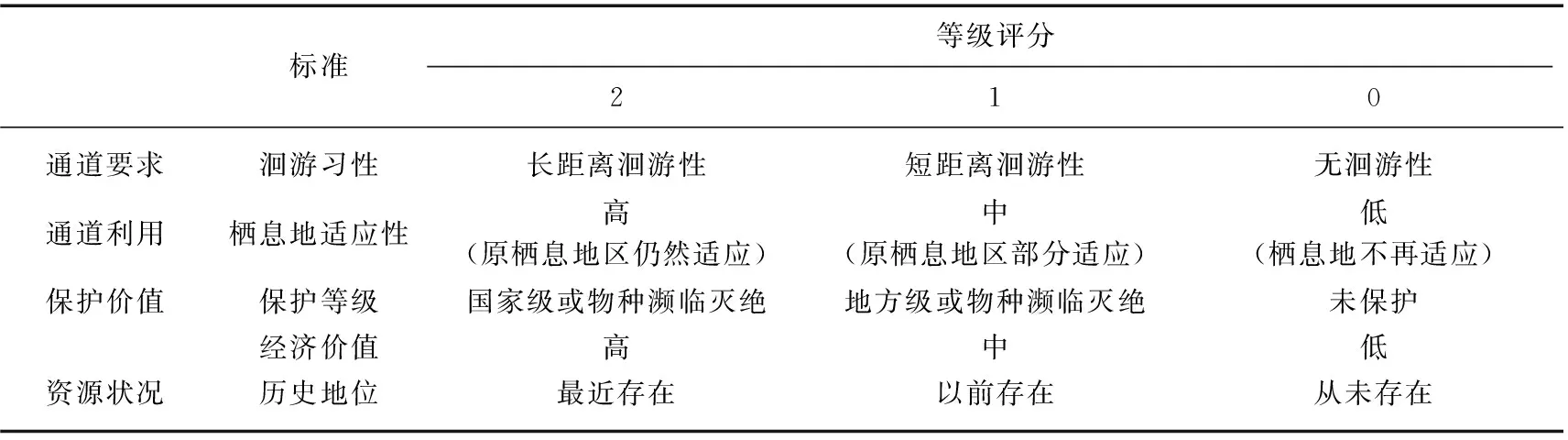

通过渔民走访调查和云南大学所承担的《云南省红河马堵山水电站工程施工期鱼类资源及陆生植被监测报告》、珠江水资源保护科学研究所承担的《云南省红河马堵山水电站工程环境影响报告书》,统计出马堵山水电站上下游水域出现鱼类24种. 过鱼对象主要依靠5个标准(每种标准的等级是0、1、2),分别为洄游习性、栖息地适应性、保护等级、经济价值、历史地位,每个等级具体评分见表1. 如果每种鱼类的总等级大于(等于)7,那么此物种就被评为主要过鱼对象[17],如表2所示.

表1 过鱼对象选择标准[20]Tab.1 Criteria for target fish selection[20]

表2 过鱼对象的确定Tab.2 Determination of target fish based on criteria

结合环评报告要求,过鱼对象的选择要优先考虑本流域所特有的地方鱼类,即应优先国家级、省级保护鱼类及濒危珍稀物种. 根据要求,暗色唇鲮(Semilabeoobscurus)、华南鲤(Cyprinuscarpiorubrofuscus)和红魾(Bagariusrutilus)被确定为主要过鱼对象,并开展了游泳能力测试(本研究中收集到的袋唇鱼(Paraspinibarbushekouensis)、斑鳠(Mystusguttatus)、越鳠(Mystuspluriradiatus)和翘嘴鲌(Culteralburnus)数量较少,无法满足实验统计分析要求),每尾鱼不重复测试使用.

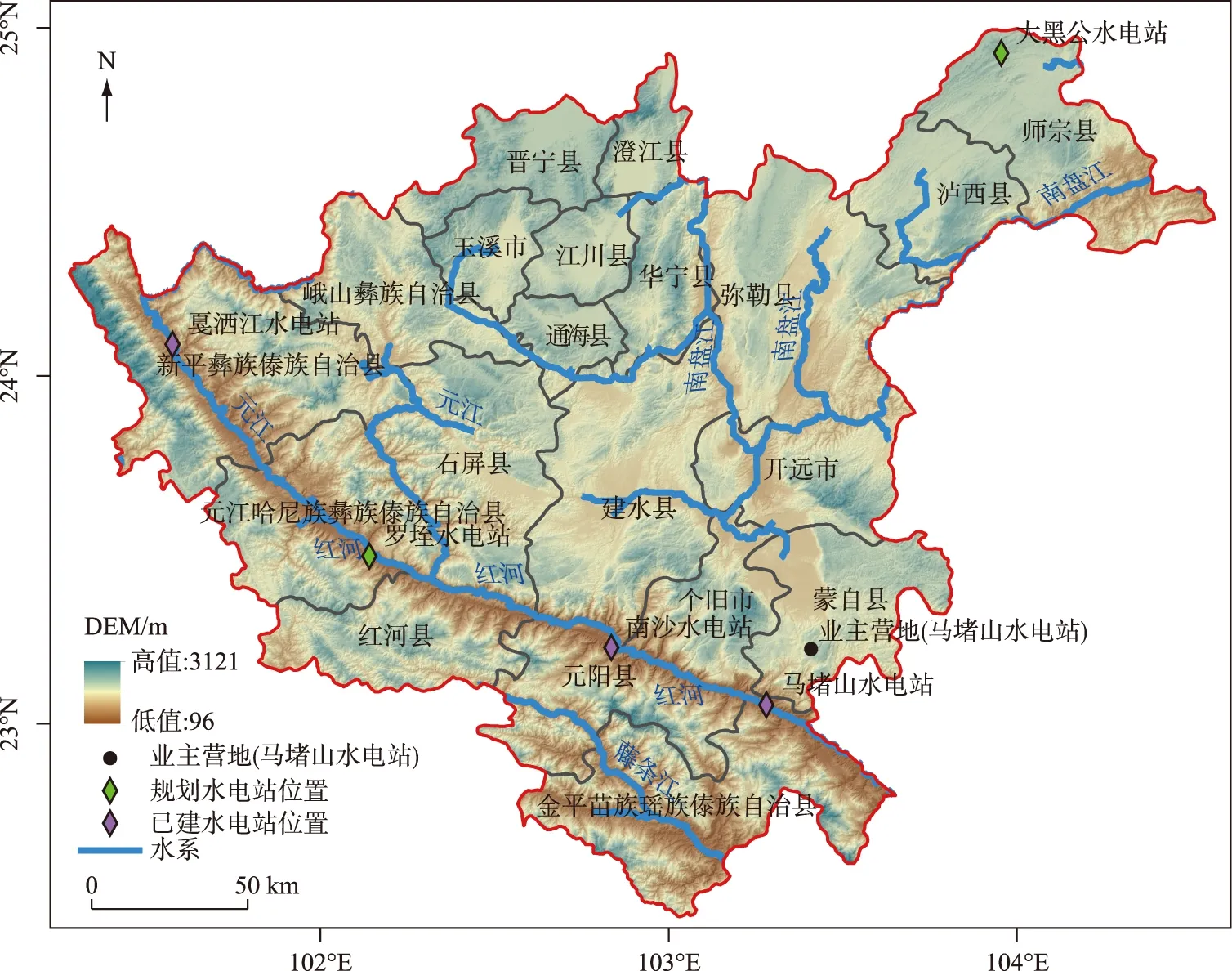

3种测试鱼于2019年8-9月分多次在云南省个旧市马堵山水电站的红河(元江流域)干流与支流鲜水河交汇处捕获,总共捕获110尾,其中暗色唇鲮35尾,体长范围4.19~7.50 cm,华南鲤40尾,体长范围18.88~25.06 cm,红魾35尾,体长范围33.95~38.02 cm,捕获地点如图1所示. 新捕获的实验鱼在业主营地的实验场地的便携式水池中暂养5天,溶解氧不少于6.0 mg/L,实验前一天停止喂食,暂养水取自红河(元江流域),每天早晚各换水一次,每次换水约50%,使用恒温机维持暂养池中的水温为23~25℃.

图1 研究区域示意图Fig.1 Sketch of the study area

1.2 实验装置

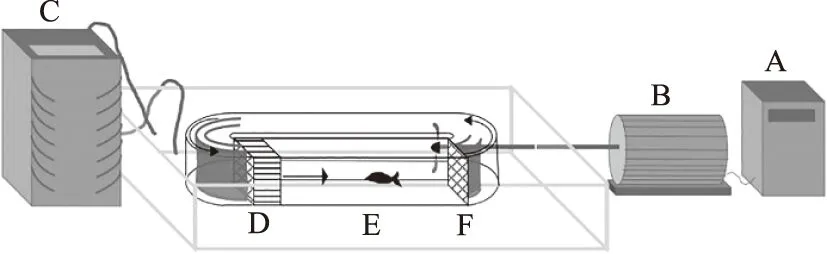

感应流速、临界游泳速度、突进游泳速度测试均在游泳能力呼吸测试水槽(Loligo System SW10150)中进行(图2). 变频器控制电动机转速,从而产生不同水流速度. 测试区上游的蜂窝状稳流装置可保证测试区域流场均匀稳定.

图2 游泳能力测试水槽[15,17] (A: 变频器; B: 电动机; C: 恒温器; D: 整流器; E: 游泳槽; F: 拦网)Fig.2 Swimming ability test flume[15,17]

1.3 游泳能力测试

1.3.1 感应流速 感应游泳速度(Uind)的测定采用“递增流速法”,将1尾实验鱼放置于游泳能力测试水槽中,静水下适应1 h后,先将螺旋桨反转,当实验鱼将头摆向拦鱼网一侧均匀摆尾后,调整使螺旋桨正转,当实验鱼随着水流速度缓慢增加,出现游泳姿态摆正至头部朝向上游来水方的行为即认定该流速为实验鱼的感应流速[14-15].

1.3.2 临界游泳速度 按照“递增流速法”进行临界游泳速度(Ucrit)的测定. 为了消除实验鱼的转移过程中产生的影响,在1.0 BL/s(BL为体长)的水流速度下适应1 h,然后每20 min速度增加1.0 BL/s,当鱼体不能抵抗水流速度继续游泳,其尾部贴在下游筛网且轻拍水面20 s鱼体没有行动反应,则视其达到力竭状态,Ucrit测试结束[21].

绝对临界游泳速度(Ucrit,cm/s)的计算[14,22]:

(1)

式中,Umax为实验鱼实际完成持续游泳时间的游泳速度最大值(m/s);Δt为改变水流速度时间的间隔(本研究取20 min);t为在最高水流速度下的实验鱼游泳时间(min);ΔU为水流速度的改变量(1.0 BL/s).

相对临界游泳速度(U′crit,BL/s):

(2)

式中,BL为实验鱼的体长(cm).

当实验鱼的横截面积大于实验测试区横截面积20.0%时,会引堵塞效应,需要对测试结果进行纠正,本实验所用实验鱼的横截面积均小于测试实验区横截面积的10.0%,故不需要纠正[23].

1.3.3 突进游泳速度 突进游泳速度(Uburst)与临界游泳速度的测试方法和计算公式基本一致,按照“递增流速法”进行Uburst的测定. 只是将流速递增时间间隔改为20 s,流速递增间隔仍为1.0 BL/s,此时鱼类力竭时对应的流速为突进游泳速度[14].

1.3.4 最大突进上溯距离 为了分析鱼类在高流速障碍下可游多远[24],本文提出了过鱼设施内的最大突进上溯距离指标Dmax(m),计算公式如下:

Dmax=(V1-V2)×20

(3)

式中,V1为鱼在20 s内的最大突进游泳速度(m/s);V2为过鱼设施内部的水流速度(m/s)[25].

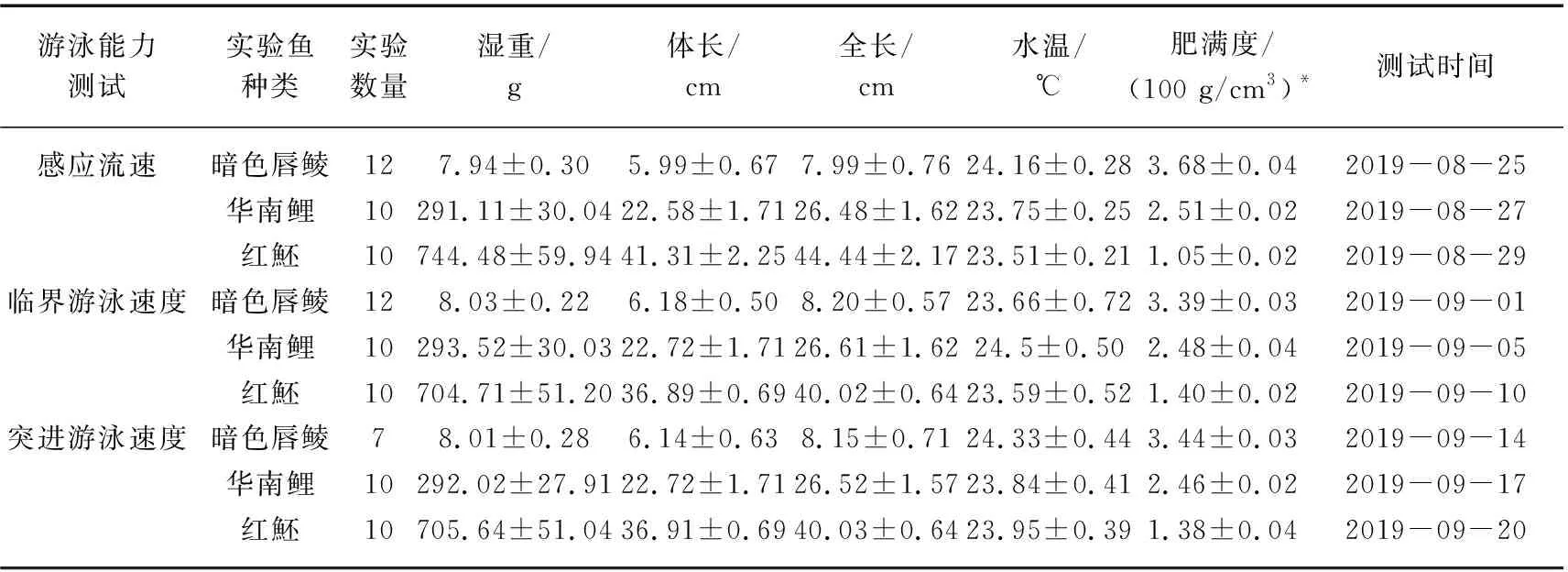

3种游泳能力指标测试结束后,分别统计每条实验鱼的湿重(g)、体长(cm)、叉长(cm)、全长(cm)、体高(cm)、体宽(cm)等形态学参数,如表3所示.

表3 游泳能力测试实验相关参数Tab.3 Relavant parameters of swimming ability test

1.3.5 趋流率 趋流率(percentage of rheotaxis,Pre)指,在特定流速(V)下,通过视频观察分析,统计实验鱼感受水流后作出逆向反应的实验鱼的数量(N)占进行测试的所有实验鱼总数量(Nt)的百分比[26-27]. 计算公式如下:

Pre=(N/Nt)×100%

(4)

式中,N为在特定流速条件下感受水流后作出逆向反应的实验鱼的数量,Nt为进行测试的所有实验鱼的总数量.

1.4 数据处理

实验数据用SPSS 19.0统计软件进行处理,并用Origin 2018进行绘图. 实验鱼的感应流速、临界游泳速度和突进游泳速度与体长的关系用Pearson相关性检验. 实验鱼的趋流率与水流速度的关系通过非线性回归进行拟合. 不同体长对影响感应流速的诱导率与临界、突进游泳速度的累积疲劳率用“生存分析曲线”表示[28-29]. 统计显著水平为P<0.05,结果均用平均值±标准差(Mean±SD)表示.

2 结果

2.1 游泳能力测试结果

2.1.1 感应流速 暗色唇鲮的感应流速范围为0.06~0.07 m/s,平均感应流速为(0.07±0.01) m/s;相对感应流速范围为0.96~1.51 BL/s,平均值为(1.17±0.14)BL/s. 华南鲤的感应流速范围为0.07~0.08 m/s,平均感应流速为(0.08±0.01)m/s;相对感应流速范围为0.30~0.43 BL/s,平均值为(0.35±0.04) BL/s. 红魾的感应流速为0.09~0.10 m/s,平均感应流速为(0.10±0.01) m/s;相对感应流速范围为0.22~0.30 BL/s,平均值为(0.24±0.02) BL/s. 根据实验结果,暗色唇鲮绝对感应流速与体长有显著性关系,随体长增加而增加,拟合关系式为Uind=0.003BL+0.052(R2=0.69,P<0.05),红魾和华南鲤的绝对感应流速与体长无显著性关系(P>0.05),但其相对感应流速与体长有显著性关系(P<0.05),随体长增加均减小(图3),暗色唇鲮、华南鲤、红魾的相对感应流速与体长关系可分别拟合为U′ind=-0.173BL+2.206(R2=0.95,P<0.05)、U′ind=-0.019BL+0.775(R2=0.95,P<0.05)和U′ind=-0.007BL+0.525(R2=0.91,P<0.05),3种过鱼对象的感应流速大小为:暗色唇鲮<华南鲤<红魾.

图3 3种实验鱼的感应流速与体长的关系Fig.3 Relationships between absolute/relative induction speed and body length of three fish species

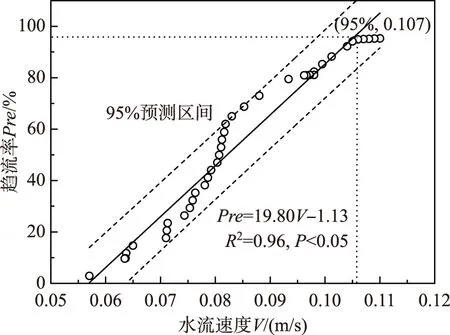

本研究将3种实验鱼的趋流率(Pre)与水流速度(V)进行线性拟合(图4),拟合公式为Pre=19.80V-1.13(R2=0.96,P<0.05). 结果表明,3种实验鱼的趋流率随着水流速度增加而增加,当水流速度较小或者无流速时,趋流率较低,当水流速度为0.08 m/s时,趋流率为50%,当水流速度达到0.11 m/s时,趋流率高达95%.

图4 趋流率与水流速度的关系Fig.4 Relationship between percentage of rheotaxis and flow speed

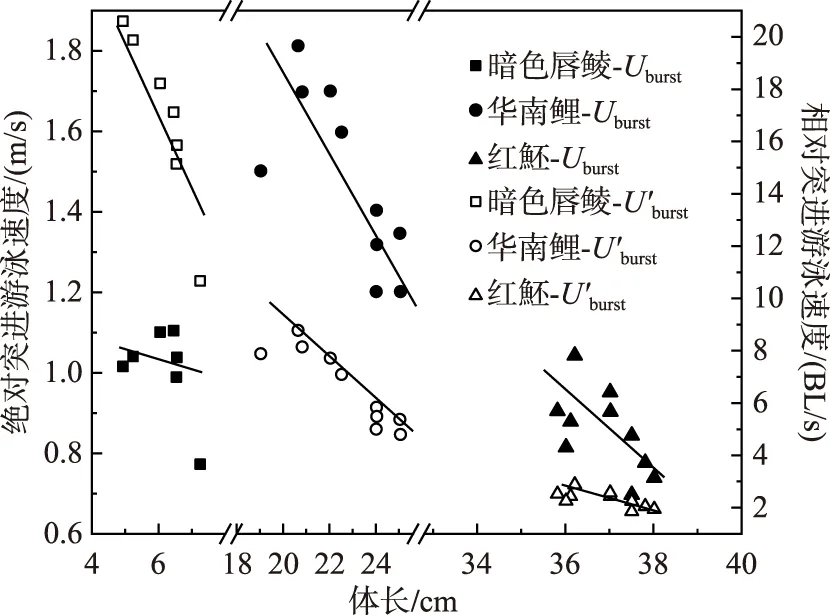

2.1.2 突进游泳速度 暗色唇鲮的绝对突进游泳速度范围为0.77~1.11 m/s,平均值为(1.01±0.10) m/s;相对突进游泳速度范围为10.67~20.60 BL/s,平均值为(16.79±3.10) BL/s. 华南鲤的绝对突进游泳速度范围为1.20~1.81 m/s,平均值为(1.49±0.18) m/s;相对突进游泳速度范围为4.80~8.78 BL/s,平均值为(6.62±1.31)BL/s. 红魾的绝对突进游泳速度范围为0.70~1.04 m/s,平均值为(0.86±0.10)m/s;相对突进游泳速度范围为1.86~2.88 BL/s,平均值为(2.32±0.30)BL/s.

根据实验结果,暗色唇鲮和红魾的绝对突进游泳速度与体长的关系不显著(P>0.05),华南鲤的绝对突进游泳速度与体长关系显著,随着体长增加而减小,拟合公式为Uburst=-0.079BL+3.27 (R2=0.55,P<0.05);暗色唇鲮、华南鲤和红魾的相对突进游泳速度均随体长增加而减少,拟合公式分别为U′burst=-3.875BL+40.587 (R2=0.88,P<0.05)、U′burst=-0.65BL+21.386 (R2=0.83,P<0.05)和U′burst=-0.27BL+12.288 (R2=0.49,P<0.05),3种过鱼对象的突进游泳速度大小为:红魾<暗色唇鲮<华南鲤(图5).

图5 3种实验鱼的突进游泳速度与体长的关系Fig.5 Relationship between absolute/relative burst speed and body length of three fish species

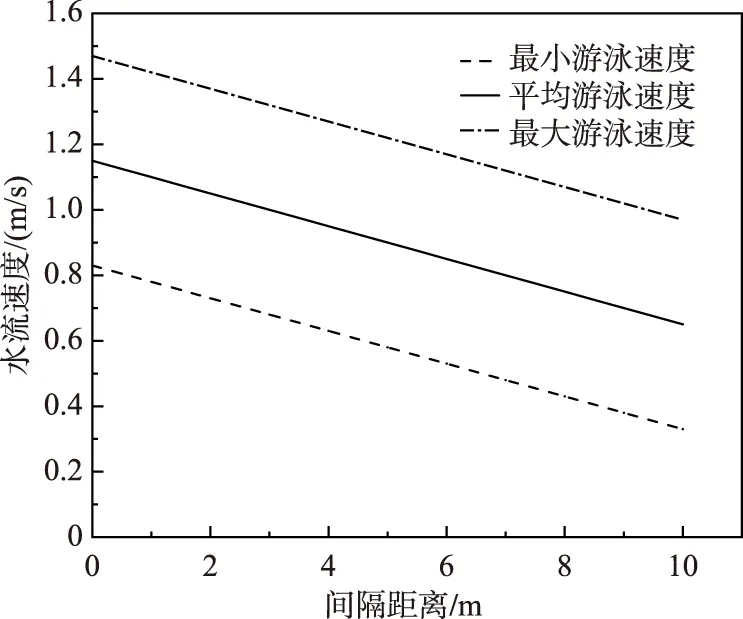

3种实验鱼的最小突进游泳速度为0.83 m/s,平均突进游泳速度为1.11 m/s,最大突进游泳速度为1.47 m/s. 根据公式(3)可得到鱼在突进游泳速度下的最大上溯距离与水流速度之间的关系(图6).

图6 最大上溯距离与水流速度之间的关系Fig.6 Relationship between maximum distance of ascent and the flow speed

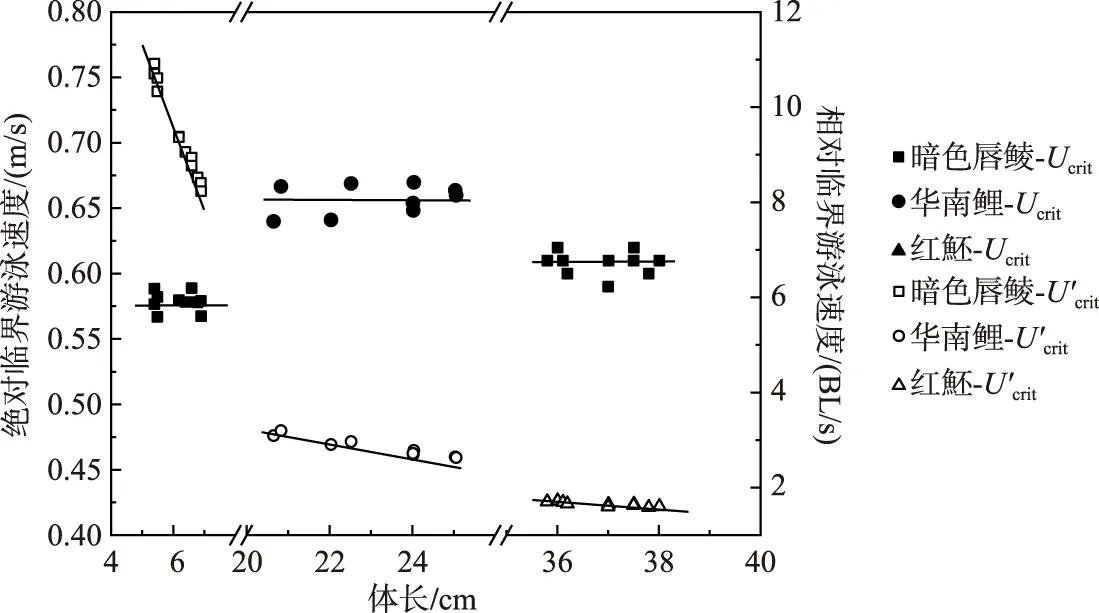

2.1.3 临界游泳速度 暗色唇鲮的绝对临界游泳速度范围为0.57~0.59 m/s,平均值为(0.58±0.01) m/s;相对临界游泳速度范围为0.67~0.64 BL/s,平均值为(9.44±0.80) BL/s. 华南鲤的绝对临界游泳速度范围为0.66~0.67 m/s,平均值为(0.66±0.01) m/s;相对临界游泳速度范围为2.63~3.47 BL/s,平均值为(2.92±0.22) BL/s. 红魾的绝对临界游泳速度范围为0.59~0.62 m/s,平均值为(0.61±0.01) m/s;相对临界游泳速度范围为1.59~1.72 BL/s,平均值为(1.65±0.04) BL/s.

根据实验结果,暗色唇鲮、红魾和华南鲤的绝对临界游速与体长无显著性关系(P>0.05);但其相对感应流速与体长有显著性关系(P<0.05),随着体长增加而减小(图7),暗色唇鲮、华南鲤、红魾的相对临界游速与体长关系可分别拟合为U′crit=20.308-1.782BL(R2=0.79,P<0.05)、U′crit=5.887-0.131BL(R2=0.95,P<0.05)和U′crit=3.424-0.131BL(R2=0.71,P<0.05),3种过鱼对象的临界游泳速度大小为:暗色唇鲮<红魾<华南鲤.

图7 3种实验鱼的临界游泳速度与体长的关系Fig.7 Relationship between absolute/relative critical swimming speed and body length of three fish species

2.2 游泳能力累积疲劳率与流速关系

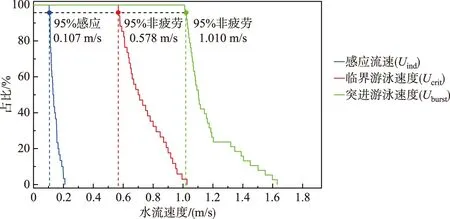

通过“生存分析”方法,得出3种实验鱼在水流中感知水流方向的累积百分比(感应流速)或累积疲劳(临界游泳速度和突进游泳速度)百分比曲线,结果表明,在感知水流方向的累积百分比曲线中,水流速度为0.11 m/s时,95%的鱼能感知水流方向;在临界游泳速度和突进游泳速度的累积疲劳曲线中,95%的鱼非疲劳临界、突进游泳速度分别为0.58和1.01 m/s,如图8所示.

图8 感应流速、临界游泳速度和突进游泳速度的累积疲劳率与水流流速的关系Fig.8 Relationship between cumulative percentages and velocity in induced flow velocity test, critical swimming speed test and burst swimming speed test

3 讨论

过鱼设施的结构和流速设计通常需要参考过鱼对象的游泳能力数据[14,27]. 目前在元江流域有关过坝需求的鱼类游泳能力数据处于空白,本研究补充了元江流域3种典型洄游性鱼类的游泳能力,分析了体长对游泳能力的影响,比较了3种鱼类游泳能力之间的差异,提出了过鱼设施中不同部位的流速设计建议值,旨在为元江流域的过鱼设施设计提供重要参考.

3.1 体长对游泳能力的影响

通过构建3种实验鱼的体长与游泳能力的函数关系,发现3种实验鱼的相对游泳能力与体长相关性更高,均随着体长增加而减小,这与Hou等研究结果相吻合[30]. 鱼类游泳能力受多种因素的影响,但体长是影响鱼类游泳能力的主要因素[31-32]. 3种实验鱼的相对游泳能力随体长增大而减小的主要原因可能是鱼的有氧运动能力,其随着鱼体长的变化而异向变化,这意味着较小的鱼可能会比较大的鱼表现出更高的相对游泳能力[33],本研究的3种鱼类均表现出相同的异向变化趋势.

3.2 游泳能力之间的比较

不同鱼种的游泳能力存在差异,可能与鱼的栖息生境、游泳行为和体型等因素相关. 本研究红魾的感应流速相比其他两种鱼类较大,可能原因是红魾常栖息于水流底层,底层的水流速度较小,对水流的敏感度较低,从而表现出较大的感应流速. 白艳勤等也发现[34],黄颡鱼相比草鱼和鲢鱼表现出相对较低的感应流速,与黄颡鱼定居底栖的生活习性有关. 本研究中华南鲤相比其他两种鱼表现出较强的突进游泳速度. 在进行突进游泳速度测试时,发现华南鲤在面对高流速时,长时间贴壁游泳,可能借助边壁的低流速区,降低运动的能量消耗,从而产生了相对较大的突进游泳速度,然而其他两种鱼并未发现此现象. 此外,相比于其他两种鱼,华南鲤也表现出较强的临界游泳能力. 临界游泳能力与鱼的体型有关[35],付翔等发现,中华倒刺鲃比异育银鲫的临界游泳能力高,主要是由于中华倒刺鲃的体型更符合流线型. 本研究中通过比较3种实验鱼的肥满度,同为鲤科鱼类的华南鲤的肥满度为暗色唇鲮的73%,即前者的体型更符合流线型,从而表现出较高的临界游泳能力,这也与付翔等研究相吻合[35].

3.3 鱼类游泳能力指标在过鱼设施设计中的应用

鱼类游泳能力主要与体长、水温和鱼种等多参数相关[35-37],过鱼设施在流速设计中通常需考虑多目标鱼种的游泳能力. 本研究考虑了过鱼设施选取过程中多鱼种和多参数的影响,通过累计疲劳曲线与流速的关系,提出95%鱼类在非疲劳状态下的感应流速、临界游泳速度和突进游泳速度. Cai等也通过此方法[29],对陕西省旬阳水电站开展了过鱼设施的流速设计,研究分析出该大坝以翘嘴鲌(Culteralburnus)、蒙古鲌(Cultermongolicus)、多鳞白甲鱼(Onychostomamacrolepis)和大眼鳜(Sinipercakneri)等7种鱼类为过鱼对象的95%鱼类在非疲劳状态下的感应流速、临界游泳速度和突进游泳速度分别为0.17、0.59和0.94 m/s. 本研究结果与Cai等研究结果相似,说明过鱼对象虽然不同,但在选取过鱼设施局部位置流速时具有一定的共性需求. 本研究通过累积疲劳率曲线和鱼类游泳能力分析了元江流域过鱼设施的局部流速设计,参考值如下.

3.3.1 过鱼设施入口流速 过鱼设施(升鱼机、鱼道、鱼闸或集鱼船)进口进行流速设计时,会利用较大的水流吸引并帮助鱼类找到过鱼设施入口,若入口流速过大会妨碍鱼类进入,若流速太小,则对鱼类的吸引力不足,过鱼设施入口设计流速应大于临界游泳速度且小于突进游泳速度[14,38]. 基于本研究的累积疲劳百分比曲线(图7),为保证95%的鱼类能感知并找到过鱼设施入口,建议入口流速范围为0.6~1.0 m/s.

3.3.2 过鱼整体平均流速 鱼类成功通过入口后到达过鱼设施通道内部,通道内部的流速设计过小,鱼类将失去趋流性,建议过鱼设施的内部流速应大于感应流速且小于临界游泳速度[17]. 当过鱼对象为暗色唇鲮、华南鲤和红魾时,为保证95%的鱼类在过鱼设施内有趋流反应,建议过鱼设施内部整体平均流速设计范围为0.1~0.6 m/s.

3.3.3 过鱼设施休息区流速 在过鱼设施设计中,为保证鱼类有足够的体能通过较长的过鱼设施,过鱼设施的流速设计有必要考虑鱼是否产生疲劳. 根据相关研究,疲劳会影响鱼类的健康和生存,如果鱼类经常或持续高速游泳,体内会产生大量的乳酸,鱼类死亡率达到40%以上[39]. 故在过鱼设施内部提供鱼类低流速区的休息场所,待鱼类基本恢复或完全恢复体能后继续上溯. 鱼类在流速过高的休息区停留会导致疲劳,但流速过小则会导致鱼类失去方向感并长时间停留,为使鱼类在休息区恢复体能的同时不迷失其方向感,过鱼设施休息区域的流速建议介于过鱼对象的感应流速和临界游泳速度之间[38-40]. 结合本研究结果,当过鱼对象为暗色唇鲮、华南鲤和红魾时,建议休息区的水流速度范围为0.1~0.6 m/s.

3.3.4 过鱼设施出口流速 过鱼设施出口流量应比较平稳,以便于鱼类游出过鱼设施后不影响其在上游的正常洄游行为,故过鱼设施的出口位置应布置在流速相对稳定的水域,保证鱼类感应到水流,不会迷失方向[41]. 因此,过鱼通道的出口流速宜大于鱼的感应流速,本研究建议过鱼设施出口设置在流速不小于0.1 m/s的水域.

3.3.5 过鱼设施孔口流速 过鱼设施内部的高流速区域一般是在孔口或竖缝处等. 鱼类通过过鱼设施孔口时,基本都是以突进游泳速度在短时间内通过[42]. 根据图5,若鱼以最大游泳速度通过鱼道内长度为30 cm的竖缝,为保证弱游泳能力的鱼类顺利通过,鱼道竖缝处的流速应不超过0.8 m/s. 本研究以游泳能力相对较弱的红魾的突进游泳速度为孔口或者竖缝处的最大设计流速,建议孔口或者竖缝处的流速不宜超过0.8 m/s. 此外,有研究表明,由于在靠近分界面时流速分布较低,适当增加过鱼设施孔口边壁或底部的粗糙度,可供中下层游泳能力较弱的鱼类通过[34],此时过鱼设施孔口的设计流速可适当增加至0.8~1.0 m/s.

鱼道内流态复杂,除了流速,影响鱼类上溯行为可能与湍动能、雷诺剪应力和涡等水力因子相关[8,10]. 本研究是在室内封闭水槽内进行测试,流场比较单一,无法真实地反映出自然流态,具有一定的局限性[38,43]. 未来的工研究工作需在实际鱼道模型中进行[10,44-45],可有助于理解鱼类在复杂流态下上溯洄游行为及对水力因子的响应,从而有利于优化过鱼设施设计,提升鱼道过鱼效果.