加强沟通联系,实现意义建构

——人教版一年级上册“6~10的认识和加减法”单元探究性作业设计

2021-11-03方巧娟

□ 方巧娟

一年级是学生校园学习阶段的起始年级,其学习内容看起来难度不大,实则对今后的数学学习起着重要的奠基作用。教师在教学中要注意加强知识之间的沟通联系,引导学生经历对所学内容进行有意义建构的过程。在“6~10的认识和加减法”这一单元,可以通过探究性作业的设计,让学生对相关知识的学习从点状的记忆走向网状的构思。

一、教学内容分析

“6~10的认识和加减法”单元从知识点上看,主要内容大致包括:(1)认识6和7;(2)体会加减关系(具体内容主要体现在根据一幅图列四个算式中);(3)认识8和9;(4)认识10;(5)解决相应的加减法问题;(6)相关加减混合运算。这些内容相互之间的联系比较紧密。在深入理解教材的基础上,从立足单元整体结构的角度设计探究性作业,梳理出两条学习路径。

(一)认识数字,加强迁移,建立数感

从教材内容中可以发现,本单元呈现得最多的内容是数的认识。在学习数的认识时,学生要学习的内容有:数字的书写;区分序数和基数的意义;学会比较10以内数的大小;结合数的分与合灵活地计算10以内的加减法。其中,6~10的分与合是学生进行10以内数计算的基础,也是今后学习更大数计算的基础。如果仅仅依靠记忆学习这部分内容,那么学生难免会感觉机械枯燥。教师可以通过探究性作业的设计,让学生经历“理解、沟通、迁移”的学习过程,帮助学生进行有意义的识记。

(二)解决问题,稳步进阶,构建模型

在本单元教材中,有大量的问题解决相关内容。具体来说,涵盖了看一幅图列四个算式,利用图文结合或纯文字的方式呈现求整体量或求部分量的问题,需要用加减混合计算解决的问题,等等。其中,看一幅图列四个算式既能促进学生对整体与部分之间关系的理解,又可以让学生体会从不同维度进行思考的过程,初步完善看图列式的模型建构。用图文结合或者文字表达的方式呈现求整体量或部分量的问题,可以让学生初步熟悉数学问题的表征结构。解决加减混合运算中的相关问题,则能加深学生对“和结构模型”的理解。立足单元整体教学思考探究性作业的设计时,教师需要厘清这些内容之间“理解、沟通、进阶”的学习过程,让知识点以生长的态势发展,让学生经历有意义的知识建构过程。

二、现有教材常见习题概述

扫描这一单元的现有习题,常见类型主要有:

1.根据分与合填空类

此类题目是针对数的分解与组成设计的练习,练习目的是提升学生对数的分与合的熟练程度。学生往往是根据指令进行模仿,运用分与合的结果解决这类问题,缺少对“分与合”过程的体验。

2.口算类

从教材中看,这类作业在本单元出现较多,练习目的是训练并检测学生的口算熟练程度。

3.看图解决问题类

这些问题有纯图示的,也有图文结合的,练习目的是让学生理解和掌握解决问题的基本模式。学生可以依靠模仿和记忆解决问题,从问题解决的结果中难以看出学生对问题模型的理解程度。

4.简单操作类

教材中呈现了一些需要学生画图操作的作业,这些作业虽然有助于学生积累一定的画图经验,了解静态抽象的图示所表示的意义,但教材中相关问题的“动态性”“故事性”尚有欠缺。

总之,教材提供的练习素材关注了知识点的落实,而在体现知识点的迁移和生长、作业的趣味性和探究性等方面还有较大的可思考的空间。

三、探究性作业设计

笔者围绕单元教学内容,以促进知识之间的沟通与联系、实现意义建构为目标,进行单元视角下的探究性作业设计。

(一)设计思考

1.探究性学习目标

(1)熟记6~10各数的分与合,并能熟练口算10以内的加减法。

(2)能够根据一幅图写出四个算式,并能清晰表达每个算式的意义。

(3)能够解决相关的看图列式问题,会用三句有联系的话表达图的意思,理解相关问题模型,掌握解决问题的方法。

(4)学会综合计算,并能熟练地说出综合运算的顺序。

2.探究性作业设计点

(1)设计自主画出数的分与合各类情况的作业。引导学生感悟从无序到有序的识记,并能将学习方法顺利地迁移到其他数字的分与合中。

(2)设计自己画图写算式的作业。促进学生思考图与式之间的相互关系,建构总量与部分量的基本模式。

(3)设计整理加法和减法解决问题基本模型的作业。让学生进一步理解加减法的意义。

(4)设计根据综合算式如“6-3+2”画出图示表征的作业。让学生了解从总数里面去掉一部分和将两部分合起来分别是怎样表征的,并能理解运算顺序。

(二)具体设计

1.实现知识主动迁移的作业

用不同的方式表征,是呈现学生思考过程的重要方式,通过有联系的进阶式作业设计,可以帮助学生实现知识的主动迁移。如这样一份探究性作业:从“我会写8的分与合”到“我会写10的分与合”。

在学生学习了“8的分与合”之后,教师呈现探究问题:

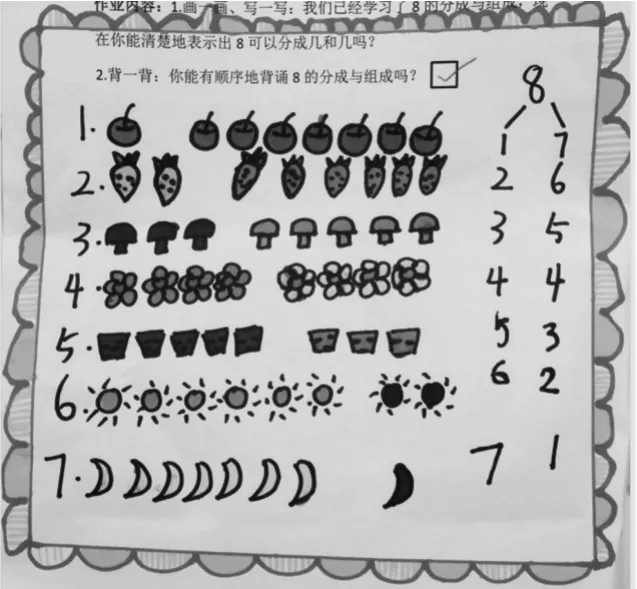

(1)画一画、写一写:我们已经学习了8的分解与组合,现在你能清楚地表示出8可以分为几和几吗?

(2)背一背:你能有顺序地背诵8的分解与组合吗?

关于数的分与合需要记忆,对学生来说比较枯燥,且难以理解。通过画一画、写一写8的分与合,学生能清楚地知道8可以分成几和几,也知道怎样做才能有顺序地、不重复不遗漏地写出所有答案,在这之后学生能根据自己的作品快乐地进行记忆背诵。实践表明,做这种有联系的作业可以获得很好的学习效果。从学生作业(如图1)中可以看到学生一个一个按顺序对8进行分解的过程,漂亮的图示结构体现出有序的重要性。

图1 学生作业“8的分与合”

在学生学习“10的分与合”之前,教师继续呈现有延续性的探究问题:我会写10的分与合。有了前期对“8的分与合”的探究,学生通过迁移能够很好地将“10的分与合”进行学习前的整理。这一作业不但降低了学生课堂学习的难度,还丰富了学生的学习资源,让他们把作业中呈现的内容进一步作为课堂教学的素材。学生结合自己的作业进行学习,学习效率大幅度提高。

2.实现知识点稳步进阶的作业

对于前后联系比较紧密的“看一幅图写四个算式、看图列式计算”等相关内容,同样可以借助探究性作业,实现学生对知识点学习的稳步进阶。如学生在课堂上学习了“看一幅图写四个算式”的内容以后,教师可布置这样一份探究性作业:从画图写算式到加减法的问题整理。

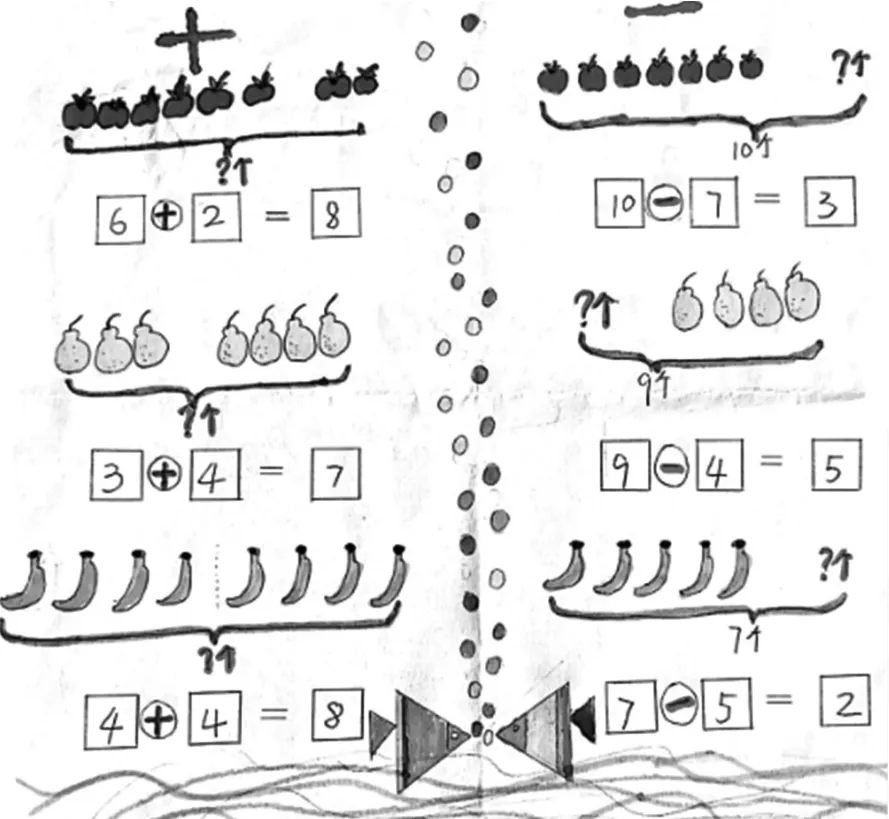

(1)根据一幅图可以列出四个算式,你能画几幅图并写出四个算式吗?

(2)想一想,是不是每幅图都能列出四个算式呢?你能举一个例子吗?

看一幅图写出四个算式是为了帮助学生初步建立解决问题的结构模型。解决这类问题很多学生是借助模仿的,并没有真正理解为什么根据一幅图可以写出四个算式。这个作业让学生经历自己先画一画图,再写出四个算式的过程。学生明白思考角度不一样,就能列出多个算式,从而理解部分与整体的关系。操作过程中教师可以引导学生先发散思维,画出具有创造性的图示(如图2),然后根据图示写出四个算式,也可以要求学生看着图示说一说意思,并引导学生思考“四个算式观察的角度一样吗”,从而加深对一图四式的理解。是不是每幅图都能列出四个算式,这是很多学生容易忽视的问题,教师可以借助让学生画出来的方式来加深学生对知识的理解。

图2 学生作业“画图列算式”

在学生学习了纯文字表达相应加减法问题以后,教师继续布置有联系的加减法问题的作业:同学们,什么时候解决问题是用加法计算的,什么时候解决问题是用减法计算的?翻翻书本和课堂作业本,你也来举举例子吧!

设计这个作业的目的是让学生自己进行一次梳理整合,进而对加法和减法之间的关系有更深刻的理解,建立清晰的“和结构”模型。在做这份作业前,教师可以让学生翻一翻书本和课堂作业本,对相关的问题做一些记录,也可以将问题分分类,指导学生将不同情况进行梳理和罗列。从学生作业(如图3)中可以看出学生对“和结构”的加减法关系的理解已经很清晰了。

图3 学生作业“加减法问题整理”

在学生学习了本单元加减混合运算的相关内容以后,教师继续布置延续性作业:同学们,你们会讲数学故事吗?请你根据6-3+2=5来编一个数学故事吧!大家一起来挑战!

这个题目很有挑战性。怎样用故事串的形式把6-3+2表示出来呢?引导学生理解,编数学故事需要创设一个情境,让故事在情境中展开。可以是“6个苹果吃掉了3个,又买来了2个”这样的故事情境,也可以用静态的图示,比如用虚线圈掉3个,再画2个来表示。

图4是一份学生作品。故事讲述的是一个小女孩种下了6颗种子,开出了6朵花,结果下雨了,3朵花枯萎了,小女孩很伤心。她在花盆里补种了2颗种子,太阳出来了,又开了2朵花,小女孩非常高兴。从中可以看出,这不但是一份很能体现学生创意思维的作业,也是一份能促进学生意义建构的作业,学生在完成这份作业的过程中会对加减混合运算的含义理解得更加深刻。

图4 学生作业“加减混合计算数学故事”

总之,从沟通联系的视角设计有联系的探究性作业,可以帮助学生实现知识点的自主迁移和生长,让学生真正经历意义建构的过程。