碳酸盐岩油藏水平井井网周期性交替注水技术

2021-11-02李勇赵丽敏王舒孙亮张文旗杨阳胡丹丹陈一航

李勇,赵丽敏,王舒,孙亮,张文旗,杨阳,胡丹丹,陈一航

(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

近年来,水平井井网在油藏开发领域得到广泛的发展和应用。相比直井,水平井可以极大增加井与油藏的接触面积,从而扩大泄油区域,提高产量和采收率。在同一油藏、钻遇储集层具有相同物性且产量相同的情况下,水平井的生产压差明显小于直井生产压差[1-2]。对于地层能量充足、边底水活跃的油藏,水平井开发可以有效延缓边底水锥进[3]。水平井注入能力强,在较低的注入压力下可以利用水平井实现较高的注入量,从而提高驱油效率。利用水平井井网注水开发时,多采用线性正对或交错井网的部署方式[4]。中东地区部分碳酸盐岩油藏采用了整体水平井底注顶采的方式注水开发,取得了较好的成果[5-6]。但是随着注水开发的不断深入,该井网注水井和生产井之间易产生优势流动通道,导致注入水无效循环,油藏中仍存在大量未有效波及的剩余油[7-11]。水平井日益突出的水淹及井间剩余油有效动用的问题,成为制约中东地区中薄层低渗透碳酸盐岩油藏长期稳产的一大挑战。不同于直井井网可通过补孔、堵水、调剖等手段来改善注水开发效果,水平井一旦水淹,调整方法非常有限。

中东地区部分中薄层低渗透碳酸盐岩油藏如阿曼的 Daleel油田、伊拉克的艾哈代布油田等,由于隔夹层不发育,目前形成了小井距、小排距、长水平段、平行正对、跟趾反向、底注顶采的线性正对水平井井网的注水开发模式。线性正对水平井井网开发初期能量补充快、产量递减慢,注采流线以垂直于水平段为主。但当油藏非均质性较强时,如中东碳酸盐岩油藏,注水开发中后期注水井和生产井间产生的优势流动通道导致采油井见水后含水率快速上升、注入水无效循环等现象。同时,中东碳酸盐岩油藏水平井长度多在800 m以上,水平段较长则产生趾端效应,即注水井趾端吸水差、采油井趾端产液差,导致采油井水平段条带状水淹,且水平井趾端存在大量未有效波及的剩余油。

目前国内外对于水平井注水开发的研究,一方面集中在水平井开采机理、产能预测、注采参数优化等的理论分析[12-14],另一方面集中于开发初期井网部署、水平井与直井联合井网的注水开发技术攻关[15]。对于利用水平井开采多年的老油田,措施及注采参数的调整对注水开发效果改善的作用有限,而进一步加密井网则需要投入大量的经济成本,如何充分利用原有线性水平井井网提高采收率是亟待解决的技术难题。本文提出了一种通过调整注水策略将原有线性正对水平井井网转换为周期性交替注水井网的技术,从而改变注采流线、提高水驱波及体积,进而实现油藏稳油控水并提高采收率。该技术已在中东地区碳酸盐岩油藏的开发中取得了较好的试验效果。

1 水平井井网周期性交替注水技术

采用线性正对水平井井网长期注水开发后,大部分注水井与采油井之间形成垂直于水平井水平段的正对方向的流线,注采流线方向单一导致采油井含水率高,油藏采出程度较低。为了解决上述问题,通过调整注水策略将原有线性水平井井网改为周期性交替注水井网。根据不同注采策略和井网转换型式,可选择以下 3种交替模式:视反七点法井网交替注水、视五点法井网交替注水和周期性差异化交替注水。另外,根据每个油藏的特点采用数值模拟方法决定最优的交替注采参数。针对目前中东碳酸盐岩油藏特征及井网井距情况,交替注水的交替周期一般设定为60~180 d,其中每个周期分上、下两个半周期来实施。

1.1 视反七点法井网交替注水

视反七点法井网交替注水实施的上半周期,关闭奇数列注水井,提高偶数列注水井的注水量,保证井网交替注水期间整个井组的注水量与井网交替注水之前一致;降低偶数列生产井的产液量,同时提升奇数列生产井的产液量,从而保证井网交替注水期间整个井组的产液量与井网交替注水之前一致。通过调整,上半周期大部分注入水向奇数列生产井流动,改变了部分原有流线的方向(见图1a)。如图所示5列4排注采井组,上半周期内关闭第1、第3、第5列注水井,提高第2和第4列注水井注入量,生产井保持全部开井,并按照调整后的生产参数生产。在这种注水井网下,注入水将通过第2排第2列和第4列的注水井向周围 6口生产井驱替,形成视反七点法井网。注水井与其正对的两口生产井之间的注采流线仍保持垂直于注水井水平段的方向,而注水井与其两侧生产井之间则产生与注水井水平段有一定夹角的新注采流线,从而改变了注采流线方向,使得原注采井网中水平井跟端或趾端未能动用的剩余油受到了较好的波及。

图1 视反七点法井网交替注采流线示意图

在视反七点法井网周期性交替注水实施的下半周期,关闭偶数列注水井,提高奇数列注水井的注水量,降低奇数列生产井的产液量,提升偶数列生产井的产液量,保证井网交替注水期间整个井组的注水量和产液量与井网交替注水前一致。如图1b所示的5列4排注采井组,关闭第2、第4列注水井,重新开启之前停注的第1、第3、第5列注水井,并调整注水井的注入量和生产井的产液量。在下半周期,第2排第3列的注水井对应周围6口生产井,仍形成视反七点法井网。开启的注水井与其正对的两口生产井之间的注采流线仍垂直于水平井水平段方向,但注水井与两侧采油井的流线方向与上半周期的流线方向相比发生了明显改变。例如第1列井排与第2列井排之间,在上半周期内注入水由右向左驱替;而在下半周期内,注入水由左向右驱替,使得同一区域在同一个交替注采周期受到两个不同方向的注水流线驱替。这种注水策略在保证剩余油得到充分持续驱替的同时,还能避免注入水沿同一个通道长期冲刷形成优势通道,避免注入水在地层内无效循环,从而进一步提高水驱效率。

井网交替注水按照上述步骤调整参数进行周期性循环,同时跟踪评价井网交替注水效果,如果连续 3个周期开发效果比原先线性井网注采的开发预测效果差,则停止井网周期交替注水,改回之前的线性井网注水方式。具体实施时上下半周期可以调换顺序。

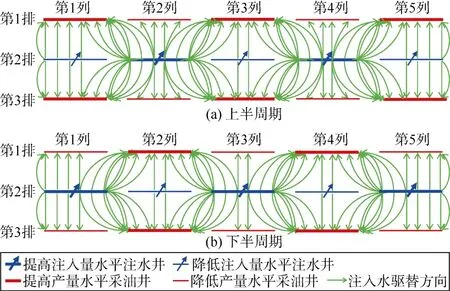

1.2 视五点法井网交替注水

视五点法井网交替注水的上半周期,关闭奇数列注水井和偶数列生产井;下半周期关闭偶数列注水井和奇数列的生产井,同时重新开启奇数列注水井和偶数列生产井,以达到五点法注采井网的开发效果(见图 2)。整个周期内,提高单井的注水量和产液量,同时保证整个井组的注采比仍保持与井网交替注水之前一致。通过调整,改变了注入水流线方向,由于与注水井正对的生产井均关闭,注入水将流向两侧生产井,注水井和生产井之间不再存在垂直于注水井水平段方向的注采流线,而是产生了新的斜向流线,此时流体的流动方向与各水平井水平段之间均有一定夹角,原线性水平井井网注采井间剩余油滞留区也得到了较好的驱替。在这种注水井网下,每 1口注水井的注入水将向周围 4口生产井驱替,形成视五点法井网。视五点法交替注采井网将原来正对线性井网的注采井距拉大,延缓了水平井含水率上升速度,同一区域同一周期也受到两个不同方向的注水流线驱替。

图2 视五点法井网交替注采流线示意图

1.3 周期性差异化交替注水

井网周期性差异化交替注水是通过周期性地调整注水井注入量和生产井产液量来实现的。井网周期性差异化交替注水实施的上半周期,提高偶数列注水井的注水量,降低奇数列注水井的注水量,同时提高奇数列采油井的产液量,降低偶数列采油井的产液量;在下半周期,提高奇数列注水井的注水量,降低偶数列注水井的注水量,同时提高偶数列采油井的产液量,降低奇数列采油井的产液量。参数调整后,整个井组的注水量和产液量仍维持与井网交替前一致。调整后的注采井网流线形式具有视反七点井网和正对线性井网联合注采的流线效果(见图 3)。同一区域同一周期受到两个不同方向的注水流线驱替,达到了改变液流方向的效果。

图3 井网周期性差异化交替注采流线示意图

2 不同井网交替型式的特点

2.1 不同井网型式适应性和优缺点

井网交替注水通过周期性、差异化地调整注采井的开关、注水井的注水强度和采油井采液强度,改变原线性正对井网固定的注采流线方向。3种不同型式交替注采井网的适应性和优缺点如下所述。

视反七点法井网交替注水在实施过程中生产井不关井,且总产液量维持与交替前一致,因此交替后产量有保障。但是由于需要关闭一半的注水井,同时大幅度提高另一半开井注水井的注水量,因此对注水井的注水能力要求较高。另外,大幅度提高开井注水井的注水量后,如果注水井与正对生产井存在优势通道,生产井快速水淹的可能性大幅增加,一定程度上限制了交替注水的效果。

视五点法井网交替注水在注采井之间形成了斜向流线,解决了视反七点法井网中存在正对垂向流线可能导致的快速水淹问题,因此视五点法井网交替注水实施后井组的含水率一般会明显降低,理论上讲其含水率降低幅度要大于视反七点法井网交替注水的降低幅度。同时该井网对注采井注采参数的调整幅度小于视反七点法井网,任何油藏都可以实施。但由于视五点法井网交替注水时要关掉一半的注水井和生产井,当含水率降低所增加的产量无法弥补关井造成的产量损失时,短期内将对整个井组的产量造成一定影响,特别是生产井产液量无法按要求提升时,这一问题将更为突出。

周期性差异化交替注水避免了视反七点法井网注水井正对的生产井快速水淹和视五点法井网短期内产量损失的可能性,且该交替型式对注采井的参数调整幅度最低,任何油藏都可以实施。但正由于仅对注采参数进行周期性的小幅度调整,使得注采井间的流线变化相对弱于前两种井网型式。

2.2 不同井网型式平面波及系数

平面波及系数是衡量不同型式注采井组平面水驱效果的重要指标。对于均匀单层油藏,平面波及系数定义为该层内井组水淹面积与井组控制面积的比值。取不同交替井网的1/4注采单元为研究对象,建立平面直角坐标系(见图4),第一象限内阴影部分为该注采单元整个注水周期的最大波及面积。根据积分学原理,视五点法和视反七点法交替井网 1/4注采单元的最大波及面积计算公式分别为:

图4 不同交替井网四分之一注采单元整个注水周期内平面波及情况示意图

对于周期性差异化交替注水井网,存在两种情形。当周期性调整注采量导致的流场扰动较大时,该井网产生的斜向流线能够波及到邻近的生产井(见图4c);而当流场扰动较小时,该井网产生的斜向流线波及范围有限,难以波及邻近生产井(见图4d)。两种情形下周期性差异化交替井网 1/4注采单元的最大波及面积计算公式分别为:

由此可得各交替井网平面波及系数的计算公式分别为:

应用以上公式分别计算了中东M油田线性正对井网、视反七点法交替井网、视五点法交替井网、周期性差异化交替井网流场扰动小和流场扰动大的理论平面最大波及系数,分别为85.31%,90.25%,90.38%,86.03%和98.74%。相比线性正对注采井网,3种型式的交替井网均有效扩大了波及系数,其中视反七点法和视五点法交替注水井网平面波及系数均增加约5%,周期性差异化交替注水井网理论平面波及系数与注采量调整大小幅度有关,其平面波及系数增长达0.72%~13.4%。需要指出的是,理论公式得到的计算值代表均质油藏的平面波及情况,具有一定的普适性,反映了不同井网交替型式的一般波及状况及改善效果。

综上所述,周期性差异化交替注水最容易实施,调整幅度最小;视反七点法井网交替注水周期性关闭注水井,对开井注水井注入能力要求高,调整幅度中等;视五点法井网交替注水对注采井均进行周期性开关,调整幅度大,预期含水率降低幅度最大,但由于需关闭一半采油井,短期内井组产量可能会降低。

3 不同井网型式在典型区块的模拟结果对比

中东M油田位于伊拉克,主力油藏为中薄层碳酸盐岩油藏,纵向非均质性较强,顶部存在厚1 m左右的高渗透层,采用整体水平井线性正对注采井网开发,目前部分井网已进入高含水期,顶部高渗透层是导致油井过早见水且高含水的主要原因。选取该油田3个典型高含水区块(见图5),对各井组进行视反七点法井网交替注水、视五点法井网交替注水和周期性差异化交替注水数值模拟,并与原先线性正对井网开发效果进行对比。

图5 3个典型区块地质模型渗透率及水平井井轨迹剖面图

针对中东M油田3个典型区块分别建立油藏数值模拟模型,各区块水平井长度均为 800 m,注采井距300 m,模型水平方向网格步长分别为100 m和40 m,垂直方向网格步长为0.5~6.0 m,各区块基本地质参数如表1所示,其中M1区块储集层物性最好,M2区块储集层物性中等、非均质性最强,M3区块储集层物性最差。通过对比各区块数值模拟结果,相较于原线性正对井网,3套井网交替注水型式均降低了含水率,注水开发效果明显变好,提高了原油采收率。其中,M1区块视反七点法井网交替注水的预测结果更好(见图6a),分析认为该区块物性较好,非均质性最弱,该模型地质条件能够满足视反七点法井网交替注水对开井注水井较高注入能力的要求,同时又不影响交替后的总产量;而且视反七点法井网注水井的注入量变化幅度最大,注入端强度最大,由于油藏较均质因此产生的扰动效应最大,开发效果好。M2区块视五点法井网的预测结果最好(见图6b),分析认为该区块非均质性较强,且交替注水前含水率呈快速上升趋势,因此实施视五点法井网交替关闭一半生产井后含水率降低幅度最大,同时由于该区块物性较好,含水率降低所增加的产量基本能弥补关井造成的产量损失,此时开发效果最好。M3区块周期性差异化井网交替注水的结果更好(见图6c),分析认为该区块物性较差,非均质性中等,周期性差异化井网交替注水可以较好保持整个井组注采量,因而调整效果更好;同时由于油藏物性较差,视反七点法井网单井注水量和视五点法井网的注采量无法按需求提高相应倍数,造成开发效果不如周期性差异化井网交替注水。另外,对比 3个区块的模拟结果可以看出,周期性差异化井网交替注水的模拟结果都相对较好。综上所述,视反七点法井网交替注水型式对物性较好、吸水能力较强、非均质性较弱的储集层适应性最好;视五点法井网交替注水型式对强非均质性、尤其高—特高含水期开发阶段的物性中等偏好的油藏适应性最好;周期性差异化交替注水型式对各种油藏尤其低渗透油藏有较好的适应性。

表1 3个典型区块基本地质参数

图6 3个区块不同井网交替型式数值模拟开发效果对比

以 M2区块的数值模拟结果为例进行对比分析,可以看出数值模拟流线图与井网流线概念示意图(见图1—图3)具有很好的一致性(见图7)。原线性正对水平井井网流线主要以垂直水平井井段的方向为主,而 3套不同型式的井网交替注水均产生与注水井水平段成一定角度的斜向流线,使原线性正对井网注采井间的剩余油得到了较好的驱替,明显提高了水驱波及系数。视反七点法井网交替注水的注采流线既有垂直水平段的流线,也有斜向流线,且上下半周期垂向及斜向流线均发生变化;视五点法井网交替注水上下半周期的注采流线均为斜向流线;周期性差异化交替注水相比前两种井网型式,其流线分布较稀疏、变化幅度相对较小,产生的部分斜向注采流线起到了液流转向的效果。流线数值模拟结果显示 3种井网型式交替注水期间流线方向与原线性井网注采相比均发生改变,一个交替周期内同一区域受到两个不同方向流线的驱替,不同交替方式流线变化存在差异。通过流线数值模拟中的示踪剂技术计算了各井网上、下半周期的最大体积波及系数,线性正对井网为 75.31%、79.74%,视反七点法为84.39%、87.25%,视五点法为86.88%、89.18%,周期性差异化交替井网为84.94%、87.85%。可以看出 3种交替井网型式的波及系数均大于线性正对井网,同时波及的位置也发生了明显变化,其中视五点法井网交替注水的波及系数最高,开发效果最好。另外,M 油田实际区块模型储集层非均质性较强且存在高渗透条带,模拟体积波及系数与理论计算平面波及系数结果有一定差异,原因包括:①体积波及系数等于平面波及系数与纵向波及系数的乘积,两者的差异部分由纵向波及系数导致;②由于实际流线模拟中含水饱和度或过水倍数需要达到一定值才属于有效波及,即数模统计结果受参考阈值的影响,比如周期性差异化交替井网的注采参数调整量最小导致注采流线的变化幅度较小,部分流线因参考阈值限制未达到有效波及,则该套井网的波及系数模拟计算值偏小。

图7 M2区块不同交替注水方式流线模拟结果(图中显示流线为不同层三维流线的平面俯视图)

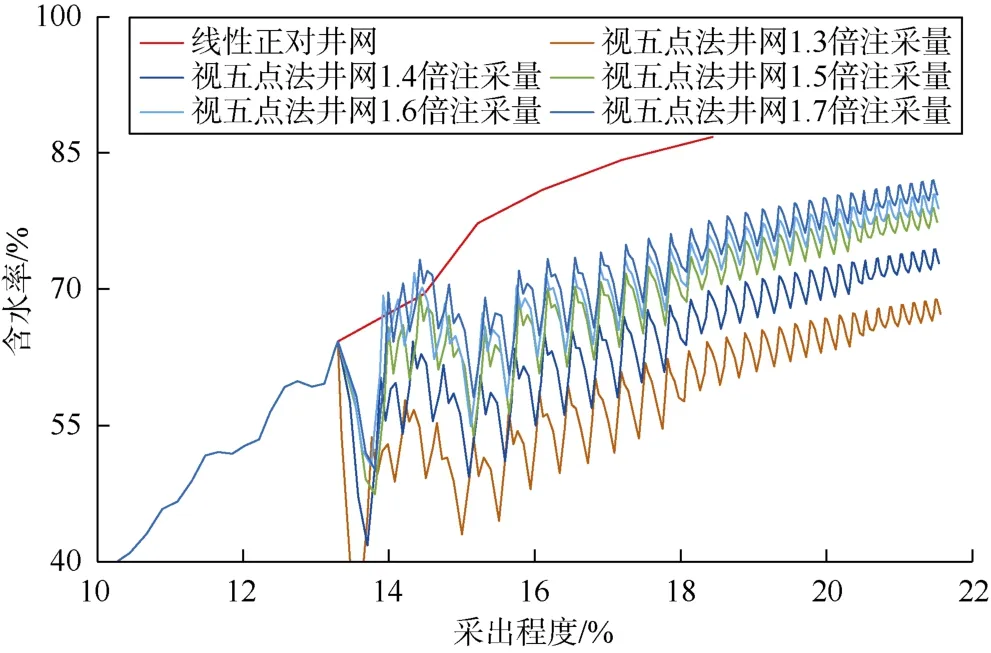

基于 3个区块模型对最优交替井网型式的注采参数进行优化。以 M2区块视五点法井网交替注水型式为例,分别提高开井时注水井的注水量和生产井的产液量至井网交替注水前注水量和产液量的1.3~1.7倍,数值模拟预测结果如图 8所示。可以看出,随注采量的增加,含水率降低幅度减小,当注采量倍数增加至1.5以上时,继续增加注采量对模拟结果影响不大,同时考虑实际油藏注入井注入能力的限制、采油井下泵后泵的合理工作范围对油井产液量的限制等,建议M2区块视五点法井网交替注水合理的注采量倍数在1.5以内。同理,可得其他区块最优交替注采参数(见表 2)。

表2 不同交替井网注采参数的调整优化

图8 M2区块视五点法井网不同注采参数下的开发效果

4 应用实例

中东M油田自2018年开始对3种类型的井网周期性交替注水方式开展了井组试验,并对实施交替注水试验的井组进行效果分析。

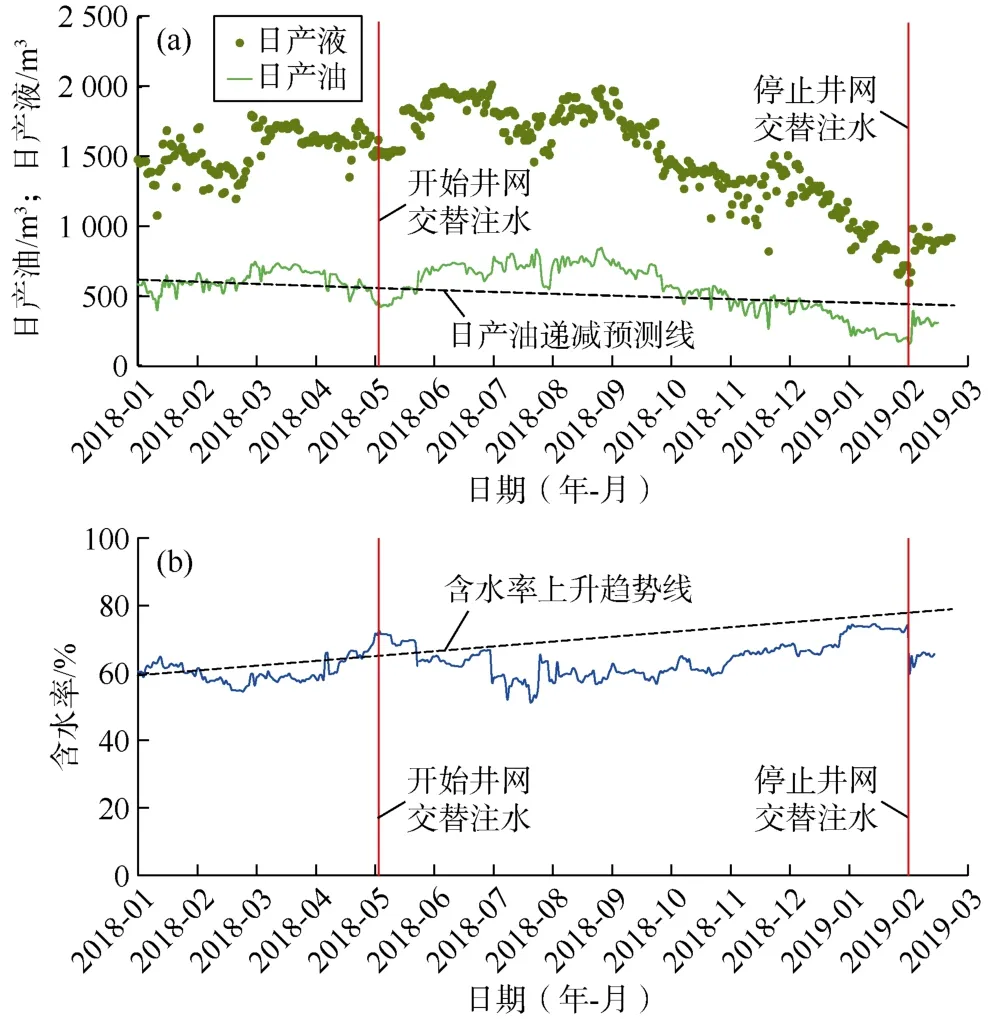

4.1 井组交替注水试验

视反七点法井网交替注水试验井组共包括 2排 8口生产井和1排4口注水井,各生产井含水率均高于60%。实施井网交替注水的交替周期为60 d,由于注水井间歇开启,单井注水配注量为原注水量的2倍左右。该井组自2018年5月开始实施交替注水,注水后日产油量先增大后减小,最大增幅约 30%;综合含水率初期下降明显,最高降低 15%以上,稳油控水效果明显(见图9)。实施半年后,因注水井无法达到配注量要求,导致地层压力下降,井组产量开始下降,2019年2月停止试验,改为原线性正对井网后产液量明显恢复、含水率明显下降。由此可见,当井网交替注水改为线性正对井网注采后,由于流线再次发生改变,也会改变液流方向,起到稳油控水的作用。

图9 视反七点法井网交替注水试验井组开发曲线

另外,选择了3排15口生产井和2排10口注水井高含水井组先后进行了周期性差异化交替注水和视五点法交替注水试验。该井组由于生产井生产层位附近普遍发育高渗透条带,前期注入水沿高渗透通道向生产井快速窜进,导致井组采出程度仅15.3%,含水率高达73.6%,具有很大的调整潜力。设计该井组周期性差异化交替注水阶段交替循环周期为 60 d,上下两个半周期内不同列注水井的注入量分别调整为约原注入量的1.5倍和0.5倍,不同列生产井的产液量分别调整为约原产液量的1.2倍和0.8倍。该井组于2020年1月开始实施交替注采2个周期,与2020年1月相比,平均单井日产油最高增加 15.89 m3,含水率降低最高达11%,控水稳油效果明显(见图10)。2020年5月该井组转为视五点法交替注水,周期为30~40 d,上下两个半周期内开井注水井注入量均调整为原注入量的1.5倍,开井生产井产液量调整为原产液量的1.2倍。实施2个周期的视五点法交替注水试验,与2020年5月相比,平均单井日产油最高增加 23.84 m3,含水率最高降低 18%。从试验结果可以看出,视五点法含水率降低幅度大、单井日增油幅度大,同时相比视反七点法井网交替注水,对注水井配注量要求较低,从而保证油藏压力稳定,试验效果最好。这与典型区块模拟结果的认识也一致,即视五点法井网交替注水型式对强非均质性、尤其高—特高含水期开发阶段的物性中等偏好的油藏适应性最好。

图10 周期性差异化和视五点法交替注水试验井组开发曲线

4.2 开发效果分析及优化

对比试验井组所有单井交替注水前后开发效果发现,交替注水效果受水平注采井 AB点轨迹方向即注采井A点距离远近影响较大,其中A点为水平井水平段靠近造斜段处,即跟端,注水强度相对较大;B点为水平井水平段远离造斜段处,即趾端,注水强度相对较弱(见图11)。M油田水平生产井AB点主要为自西往东方向,水平注水井 AB点方向正好相反,主要为自东往西方向,但也存在一部分井的 AB点方向不同的情况。而油水井 AB点轨迹方向的不同,将造成井网周期性交替注水的上、下周期注采井水平段A点的距离不同。以两种极端情况为例,距离最远时超过两口井的水平段长度(见图 11a),距离最近时仅超过排距或井距(见图11b)。

图11 不同油水井轨迹下交替后的注采井间A点距离示意图

试验井组含水率变化规律显示,当交替后注采井水平段A点的距离较远时,降水效果更明显(见图12)。主要由于水平井的趾端效应使得跟部更易吸水和产液,交替后注采井A点距离较近时不利于扩大水驱波及体积。因此,可以通过进一步优化交替井网的注采对应关系,使得交替后注采井A点距离尽可能远,从而提高降水增油效果。

图12 交替后注采井间不同A点距离下含水率变化曲线

5 结论

对于采用线性正对水平井井网开发的中东非均质性较强的碳酸盐岩油藏,在不增加任何新井的条件下,通过调整注采井开关状态及注采参数将水平井线性井网改变为视反七点法井网交替注水、视五点法井网交替注水和周期性差异化交替注水 3种交替型式,可提高原油采收率。3种井网交替注水型式均实现了对注采流线方向的改变,起到了液流转向的效果,使得同一区域在同一个交替注采上、下半周期受到两个不同方向的注水流线驱替,起到了提高波及体积的作用,井间剩余油得到了有效动用。

周期性差异化交替注水最容易实施,适用于所有类型油藏;视反七点法井网交替注水对注水井注入能力要求高,适用于物性较好、非均质性较弱的油藏;视五点法井网交替注水调整幅度大,预期含水率降低幅度最大,由于要关闭一半采油井,短期内井组产量可能会降低,适用于物性中等偏好且已处于高—特高含水期开发阶段、非均质性强的油藏。

中东地区M油田实施3种不同方式井网交替注水试验的井组均取得了较好的开发效果,试验井组平均单井日产油最高增加23.84 m3,含水率最高降低18%,加强了稳油控水效果。通过试验发现交替后水平注采井A点距离较远井的开发效果明显好于距离较近井的效果。

符号注释:

d1——采油井井距,m;d2——注采井排距,m;E——平面波及系数,%;L——水平井长度,m;S——1/4注采单元内注入水波及面积,m2;xa,xb,xc——不同曲线间交点的横坐标,m;x1,x2,x3——不同曲线与x轴交点的横坐标,m;φ1(x),φ2(x),…,φ6(x)——波及区不同位置处最大可张开流线所对应函数,m;下标:5spot——视五点法交替井网;7spot——视反七点法交替井网;cyclic,1——流场扰动变化大情形下的周期性差异化交替井网;cyclic,2——流场扰动变化小情形下的周期性差异化交替井网。