黔西海陆过渡相煤系页岩气成藏条件及储层特征研究

2021-10-28贾立龙舒建生姜在炳张东亮杜天林朱文侠

贾立龙,舒建生,姜在炳,张东亮,王 博,杜天林,朱文侠

(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西 西安 710077)

0 引 言

我国页岩气资源发育于海相页岩、陆相页岩以及海陆过渡相页岩中[1],广泛分布于南方、华北—东北和西北地区[2]。其中,南方地区是当前我国页岩气研究、开发的重点地区,主要发育下寒武统、下志留统、下泥盆统海相页岩,石炭—二叠系海陆过渡相页岩,以及古生界陆相富有机质页岩[2]。以往对于南方地区页岩气的研究主要集中于上奥陶统五峰组(O3w)—下志留统龙马溪组(S1l)海相页岩气,取得了丰富的成果,并在四川盆地成功实现了商业性开发[3]。但在海相页岩气取得突破的同时,对于海陆过渡相煤系非常规天然气研究仍以煤层气为主,页岩气的研究则相对缺乏[4]。二叠系龙潭组作为西南地区最重要的含煤地层,除煤层群蕴含丰富的煤层气资源外,广泛发育的富有机质泥页岩提供了另外可能的天然气资源,与煤层气共同构成了潜在的煤系气藏[1-2]。

近年来在川黔滇湘地区,针对龙潭组煤系气进行了初步探索研究,在泥页岩层位获得了不同程度的气显示[4-9],尤其在六盘水都格获得了突破[10](杨煤参1井煤-泥岩合压共采获得稳定工业气流),显示了贵州省龙潭组页岩气良好的资源前景。煤系页岩受到成煤环境控制,具备较强的非均质性特征,系统研究其赋存的地质特征是实现后期开发的重要基础。针对海陆过渡相煤系页岩气研究相对不足的情况,面向黔西地区含煤地层龙潭组所蕴含的非常规天然气资源,选取毕节大方背斜区域龙潭组海陆过渡相煤系泥页岩,采用总有机碳质量分数(TOC)、镜质体反射率(Ro)、岩石热解、X射线衍射、铸体薄片、高压压汞、比表面积及联合孔径(氮气吸附)等分析手段,对龙潭组页岩气成藏条件和储层特征进行了研究,作为煤系气资源综合研究的补充,为本区龙潭组煤系气综合探查与开发提供借鉴。

1 区域地质概况

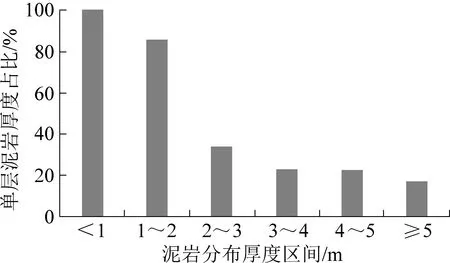

黔西毕节大方地区在区域上属于黔中隆起,自寒武世晚期开始至二叠世无造山运动[4,11],基本处于稳定构造环境,断层、褶皱发育。研究区所处的大方背斜定型于燕山运动,总体为北北东向褶皱。区内地层沉积主要受频繁的海进、海退影响,从中奥陶世至中晚石炭世隆起为陆导致地层缺失沉积,晚古生代晚期至中生代早期接受沉积后,中生代晚期的白垩纪、新近纪又一次上升为陆,缺失沉积。二叠系地层在区内大面积出露,地层由老到新依次为茅口组(P1m)、峨眉山玄武岩组(P2β)、龙潭组(P2l)、长兴组/大隆组(P2c/P2d)。龙潭组是贵州省主要含煤地层,为一套海陆交互相、多旋回沉积组成的含煤岩系,地层岩性组合由灰~深灰、灰黑色泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩,灰色、深灰色粉砂岩,煤层群及少量灰色、褐灰色细砂岩构成。该区该组地层厚度190~300 m,平均约230 m;发育煤层16~36层,累计厚度平均约19 m;(砂质、碳质)泥岩累计厚度大,平均160 m,泥地比平均高达70%。不同于海相页岩单层厚度大、横向分布连续、均质性较好的特点,龙潭组富有机质泥页岩总体呈薄层形式与煤层等其他岩层频繁互层、横向连续性差,3 m以下单层厚度占据主导地位(图1),平均厚度仅1.8~2.8 m。与煤层气共同形成本区龙潭组海陆过渡相组合型煤系气藏。

图1 泥页岩单层厚度区间分布频率Fig.1 Interval distribution frequency of shale single layer thickness

2 煤系泥页岩有机质特征

有机质丰度、热演化程度等是国内外页岩气勘探与评价的重要参数[12]。本次在大方背斜区域采集泥页岩样品,利用ZJ294总碳分析仪按照GB/T 19145—2003《沉积岩中总有机碳的测定》、ZJ287油气评价仪按照GB/T 18602—2012《岩石热解分析》标准、ZJ257偏光显微镜按照SY/T 5163—2018《沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物 X 射线衍射分析方法》、ZJ280按照SY/T 5124—2012《沉积岩中镜质体反射率测定方法》,分析了泥页岩总有机碳(TOC)、镜质体反射率(Ro)、干酪根显微组分及类型等有机质特征。

结果分析表明(图2、表1),龙潭组泥页岩总有机碳质量分数(TOC)为0.23%~22.10%,平均3.51%,分布区间主要集中于1.0%~7.0%,占比81%。区内除煤层外的富含有机质岩层主体为泥岩和砂质泥岩,尽管碳质泥岩有机质质量分数更高,但其主要在煤层顶底板呈薄层(<0.5 m)少量分布。受成煤环境影响,海陆过渡相泥页岩TOC质量分数总体高于区域上的海相泥页岩(牛蹄塘组普遍<5%,龙马溪组普遍<3%,打屋坝组主要分布于0~2%)[13-16],龙潭组泥页岩表现出更好的生烃物质基础,IH为氢指数;S1+S2为生烃潜量。

图2 大方地区DFT-01、DFT-02井综合柱状Fig.2 Synthesis columnar section of well DFT-01,DFT-02 in Dafang area

镜质体反射率Ro=2.67%~3.06%,平均2.85%,与埋藏深度存在较好的相关性,表现出随深度增加而逐渐增大的趋势(图3)。区域上的海相页岩有机质Ro分布区间宽泛[13-16],从高成熟(1.3%~2.0%)到变质期(>4%)阶段均有分布(总体处于2%~4%的过成熟阶段),这与其埋藏深度差异有关,西南地区海相页岩气的成功开发表明了过成熟演化阶段的页岩气资源潜力。龙潭组泥页岩有机质热演化程度高,处于过成熟阶段,经历了较充分的生气过程,为页岩气成藏提供了有利条件。

图3 泥页岩有机质Ro与深度关系Fig.3 Relationship between Ro and depth of mud shale

干酪根有机显微组分主要为镜质组正常镜质体,相对丰度为88%~94%,平均90.57%;其次为惰质组丝质体,相对丰度为6%~14%,平均9.14%;仅少量样品见壳质组孢粉体和角质体,相对丰度仅为1%(图2、表1)。镜检干酪根类型指数-76~-78,同时岩石热解分析显示氢指数(HI)介于2.29~11.10 mg/g,2种测试结果均一致表明其属于Ⅲ型干酪根,有机母质来源为高等植物,显著区别于海相的Ⅰ型和Ⅱ型。热解生烃潜量(S1+S2)介于0.04~1.88 mg/g,平均0.36 mg/g,岩石热解最高峰温(Tmax)均大于550 ℃,表明其生烃潜力不高,与其过成熟的演化阶段一致。

表1 大方地区龙潭组泥页岩有机地化特征Table 1 Organic geochemical characteristics of mud shale of Longtan Formation in Dafang Area

3 煤系泥页岩岩石矿物特征

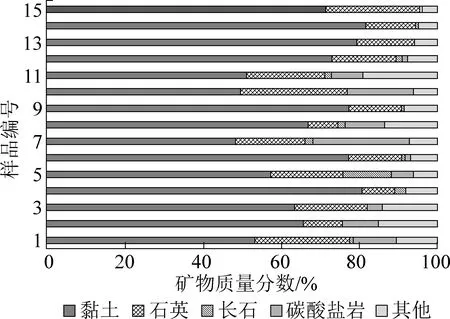

页岩的矿物成分较复杂,主要由黏土、石英等碎屑矿物和自生矿物组成,矿物成分不仅对气体吸附产生影响(黏土矿物提供吸附载体),也影响天然微裂隙的发育和人工压裂造缝的效果(脆性矿物影响裂隙的发育和扩展),同时天然微裂隙也是游离气的重要储集空间[12]。本次利用ZJ207X射线衍射仪按照SY/T 5163—2018《沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物 X 射线衍射分析方法》、ZJ497偏光显微镜按照SY/T 5368—2016《岩石薄片鉴定》,分析了龙潭组煤系泥页岩的矿物组成特征(图4)。

DFT-01井样品:1—7号样采样深度分别为446.85、459.66、460.98、609.59、629.93、632.37、635.39 m;DFT-02井样品:8—15号样采样深度分别为401.00、438.83、439.86、486.40、488.40、562.00、566.75、589.55 m图4 龙潭组泥页岩矿物分布Fig.4 Mineral composition distribution of mud shale of Longtan Formation

薄片鉴定结果表明,岩石组成中粒径>0.015 6 mm的碎屑质量分数占1%~8%,平均3.58%,主要以细粉砂为主,粗粉砂次之,呈不均匀分布;少量样品中细粉砂、粗粉砂、极细粉砂均有分布;碎屑主要为石英,其次为泥屑。粒径>0.015 6 mm的组分主要为黏土矿物和少量长英质细碎屑。根据X射线衍射测试结果,矿物构成中黏土质量分数48.4%~81.6%,平均66.3%,主要为伊/蒙混层、绿泥石和伊利石,少量样品见高岭石;其中伊/蒙混层相对质量分数73%~94%、平均85%,绿泥石相对质量分数2%~23%、平均10.5%,伊利石相对质量分数为1%~7%、平均3.5%;石英质量分数为7.4%~27.2%、平均16.5%,其余少量矿物组成为斜长石、白云石、锐钛矿、菱铁矿和黄铁矿。龙潭组泥页岩脆性指数为12%~48%,平均27%。总体上,海陆过渡相龙潭组泥页岩与区域上的海相页岩矿物组成差异明显,海相页岩中脆性矿物质量分数总体达到50%,黏土矿物质量分数为19%~46%,龙潭组泥页岩天然裂隙发育和压裂裂隙扩展条件劣于海相页岩。

4 煤系泥页岩孔隙发育特征

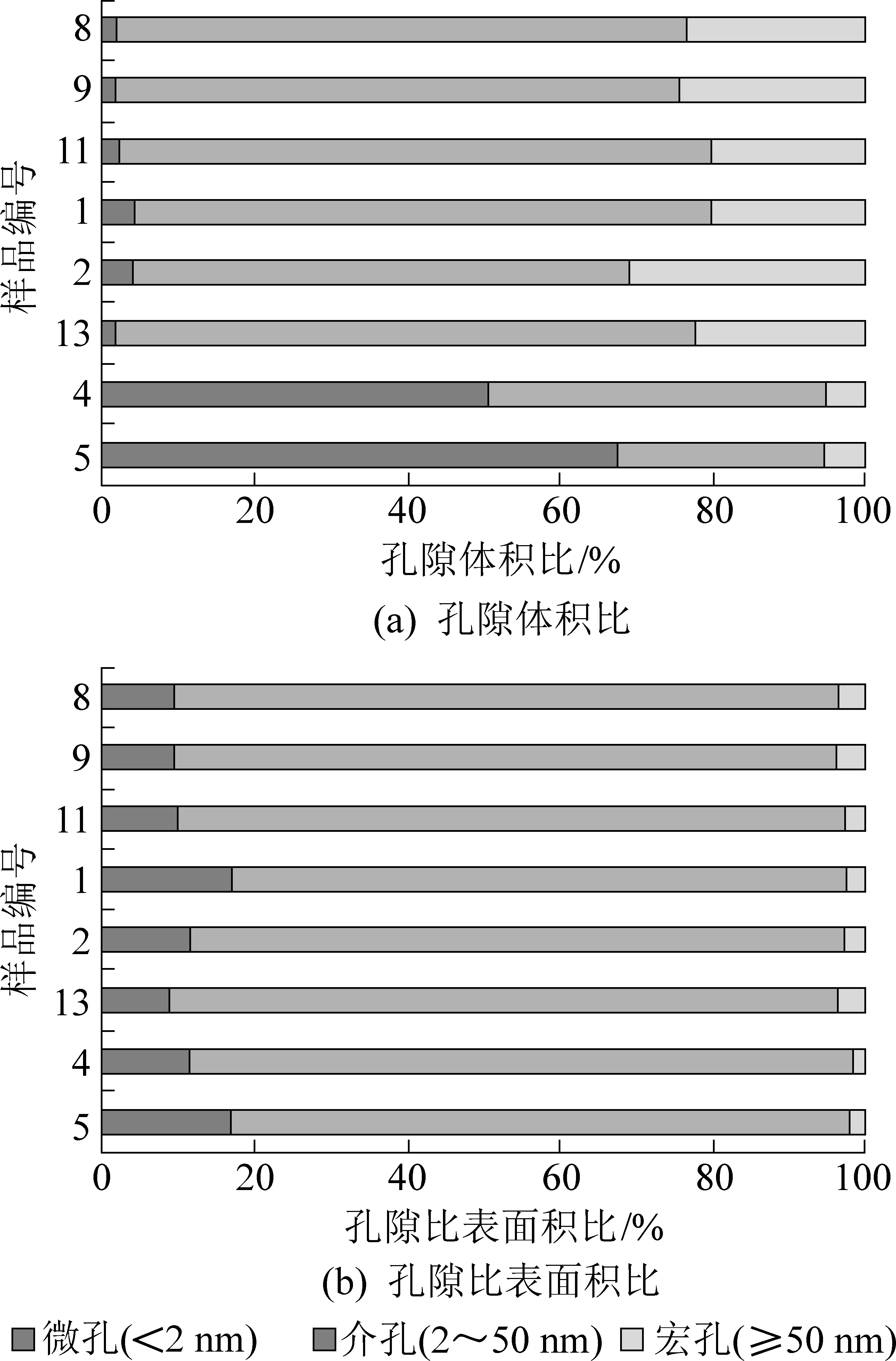

复杂的页岩孔隙是页岩气最重要的赋存空间,同时影响着储层的渗流特性,是页岩气研究的关键内容之一。利用ZJ298全自动压汞仪按照GB/T 29171—2012《岩石毛管压力曲线的测定》 、ZJ297比表面积及微孔分析仪按照SY/T 6154—1995《岩石比表面和孔径分布测定 静态氮吸附容量法》,测试分析了泥页岩孔隙特征(图5)。测试结果表明,区内泥页岩有效孔隙度隙度为0.20%~7.74%,平均3.66%;渗透率(0.001 4~0.007 2)×10-3μm2,平均0.005 6×10-3μm2,属于典型的低孔、低渗特征储层。

图5 页岩不同类型孔隙体积、表面积分布Fig.5 Distribution of pore volume and surface area in different pores of mud shale

根据国际应用和理论化学联合组织孔隙划分类型(微孔<2 nm、介孔2~50 nm、宏孔≥50 nm)[13],孔径分布及比表面积测试结果显示(图5):泥页岩孔隙中介孔在总孔隙中占据比例平均超过65%;总孔容平均0.026 95 cm3/g,其中微孔的孔容平均0.011 66 cm3/g,孔表面积平均1.542 74 m2/g;介孔孔容平均0.019 88 cm3/g,孔表面积平均10.861 31 m2/g;宏孔的孔容平均0.005 09 cm3/g,孔表面积平均0.343 84 m2/g。泥页岩中介孔在孔容和孔比表面积方面占据主要地位,为页岩气储集提供了有利的条件。

页岩中的孔隙由有机质微孔隙和无机矿物孔隙组成[12],黏土和脆性矿物组成对孔隙产生影响。根据压汞与矿物组分分析,黏土质量分数相对高的4号、5号样在不同孔径范围内汞的增加侵入量普遍大于黏土质量分数较低的1号样,增量峰值处于孔径<50 nm的部分;孔隙度与黏土质量分数呈正相关关系,随着石英、碳酸盐岩等脆性矿物质量分数的增加而减小(图6)。

图6 孔隙与泥页岩矿物质量分数的关系Fig.6 Relationship between porosity and mud shale mineral content

氮气吸脱附测试分析结果显示,区内龙潭组泥页岩不同样品间吸脱附曲线有所差异,但总体呈现相同的反S型特征(图7)。吸附曲线在p/p0=0.05~0.10出现拐点达到单分子层饱和吸附量,p/p0=0.1~0.8内表现出相对平缓上升、向上凸起的形态;在相对高压区吸附质发生毛细管凝聚,在p/p0>0.8的高压区吸附曲线快速上升;脱附曲线在p/p0>0.5区间呈现快速下降的特征,下降幅度小于吸附曲线,在0.4

图7 泥页岩样品吸附-脱附等温曲线Fig.7 Adsorption-desorption isotherms of mud shale

5 结 论

1)黔西地区大方背斜区域龙潭组泥页岩单层厚度薄,平均厚度<3 m,呈薄层形式与煤层等其他岩层频繁互层,不利于页岩气单一资源的开发;累计厚度大,泥地比平均达70%,与煤层气构成潜在的复合型煤系气藏。

2)本区龙潭组泥页岩有机碳质量分数(TOC)较高(平均3.51%),分布区间宽泛(0.23%~22.10%),总体高于区内海相页岩;干酪根类型均为Ⅲ型;镜质体反射率(Ro)分布区间较窄(2.67%~3.06%,平均2.85%),均处于过成熟阶段,生气充分;较高的有机质丰度和高热演化程度提供了有利的页岩气成藏条件。

3)泥页岩矿物构成中黏土矿物质量分数较高(48.4%~81.6%,平均66.3%),主要为伊/蒙混层、绿泥石和伊利石;脆性矿物质量分数相对区内海相页岩较少,脆性指数平均仅27%,相对不利于天然裂隙发育和后期压裂改造过程中的裂隙扩展。

4)泥页岩属于典型的低孔、低渗特征储层,有效孔隙度0.20%~7.74%,平均3.66%;渗透率(0.001 4~0.007 2)×10-3μm2,平均0.005 6×10-3μm2。孔隙为开放型纳米级孔隙,介孔占据主体地位,贡献了主要的页岩气吸附、储集空间。