浅埋煤层过沟开采覆岩破坏特征及裂隙演化规律研究

2021-10-28侯恩科车晓阳谢晓深

侯恩科,陈 育,车晓阳,谢晓深,高 彬

(1.西安科技大学 地质与环境学院,陕西 西安 710054;2.陕煤集团神木张家峁矿业有限公司,陕西 神木 719316)

0 引 言

我国西部煤炭资源丰富,煤炭资源量占据全国煤炭资源总量的70%以上[1]。西部黄土沟壑地貌发育,煤炭开采因煤层埋藏浅而引发的沟道地面塌陷裂缝溃水灾害对矿井安全开采威胁严重[2-3]。因此研究煤层开采覆岩破坏特征及地表裂隙演化规律对沟道塌陷裂缝溃水灾害防治有着重要意义。

胡永忠等[4]研究了煤层群混合开采覆岩裂隙发育规律,得出了裂采比和煤层复合厚度之间呈对数关系,裂隙发展高度和煤层顶板下沉量之间呈三次多项式关系;程志恒等[5]采用相似模拟试验研究了近距离煤层群叠加开采的围岩应力-裂隙动态演化特征,得出由于形成稳定顶板结构的随机性,覆岩裂隙频数呈台阶式增长;文献[6-9] 研究了特厚煤层的覆岩破坏特征和地表裂缝发育规律,推导出地表拉裂缝与剪裂缝发育影响范围的理论计算公式,认为煤层开采后覆岩破坏实测高度小于经验预计数值;张聚国等[10]研究了昌汉沟煤矿浅埋深煤层开采地表移动变形规律,认为浅埋煤层基本上为垮落带和断裂带所构成的“两带”,浅埋煤层的顶板基岩沿全厚切落,基岩破断角较大,破断直接波及地表;胡振琪等[11]研究了风沙区采煤沉陷地裂缝的分布发育规律,结果表明高强度开采动态地裂缝的两侧无明显落差,动态裂缝超前距与工作面日进尺量呈现明显的线性正相关,边缘裂缝以“带状”、“O”形圈的形态分布在工作面开采边界的内侧;台晓丽等[12]研究了地裂缝对表层土壤含水量的影响,认为采煤沉陷裂缝对表层土壤含水量影响不大,在较短时间内可实现自修复。在动态裂缝整个发育周期内,裂缝周边表层土壤含水量呈现出一个先下降后上升再小幅度下降又上升的趋势;陈超等[13]研究了风沙区采煤沉陷地裂缝对土地的小尺度破坏特征,指出动态地裂缝短期内将对土地造成严重破坏,而边缘裂缝对土地破坏的时间较长;范钢伟等[14]研究了神东矿区浅埋煤层长壁开采条件下覆岩移动与裂隙发育的动态演变特征,得出随工作面的推进,覆岩会出现与地表同步垮落的现象;马瑞等[15]认为浅埋近距煤层开采时上覆岩层的运移以垂直为主,上部煤层开采后其覆岩关键层破断块体结构的稳定性是影响下部煤层开采时工作面矿压显现强烈程度的重要因素;黄庆享等[16-17]研究了煤层群下煤层采场上覆岩层裂隙二次扩展的基本特征和应力场分布,给出了裂隙扩展方向、起裂应力强度因子、扩展速度和裂隙发育高度计算公式;刘纯贵[18-19]认为浅埋煤层开采时地表下沉最大处出现在地表沉陷区的中部,上覆岩层的垮落从直接顶开始,逐步扩展至松散层,呈倒梯形整体下沉;董国华等[20]以酸刺沟煤矿为试验矿井,采用深基点和数值模拟试验对浅埋中硬特厚煤层采动覆岩运动的破坏规律进行了研究,认为工作面覆岩存在短时间急剧下沉形式和长时间阶段非均匀下沉2种形式;李东发等[21]应用室内相似材料模拟和地表钻孔实测方法研究了沙吉海煤矿厚煤层综放开采采动裂缝发育的基本特征,得到了该地区的裂采比及垮采比。上述研究对浅埋煤层覆岩破坏和裂隙发育的基本特征及规律进行了全面深入的研究,但以往的研究工作对沟谷型地貌特征条件下的浅埋煤层开采过程中覆岩破坏及裂隙发育规律研究相对较少。

笔者以榆神矿区张家峁煤矿14213工作面为例,通过相似材料模拟、数值模拟与实测资料结合的方法,对过沟开采覆岩破坏特征及裂隙演化规律进行研究,得出了沟谷形态下煤层覆岩的垮落及地表裂缝的发育规律,为浅埋煤层过沟开采水害防治提供参考。

1 工作面概况

张家峁井田位于陕北黄土高原与毛乌素沙漠的接壤地带,煤炭资源储量丰富,开采强度大。14213工作面为典型的过沟开采工作面,工作面距开切眼2 693 m处,老来沟自西南向东北方向穿过整个工作面,沟段长约376 m,沟道平均宽度5.6 m,如图1所示。14213工作面主采煤层是4-2煤,4-2煤为一近水平煤层,煤层平均厚度3.83 m,结构简单。工作面采用综合机械化采煤方法开采,采用自然垮落法管理顶板,工作面走向设计长约3 051 m,倾向设计长约300 m。地形起伏多变,沟谷纵横,工作面煤层覆岩厚度18.92~73.76 m,上覆岩层岩性以粉砂岩、细砂岩及中砂岩为主,过沟段AB的剖面图如图2所示。因煤层埋藏较浅,煤层回采至该段后,可能引发沟道溃水灾害事故的发生。

图1 矿区位置Fig.1 Location of mining area

2 覆岩破坏特征相似材料模拟

2.1 相似材料模拟模型的建立

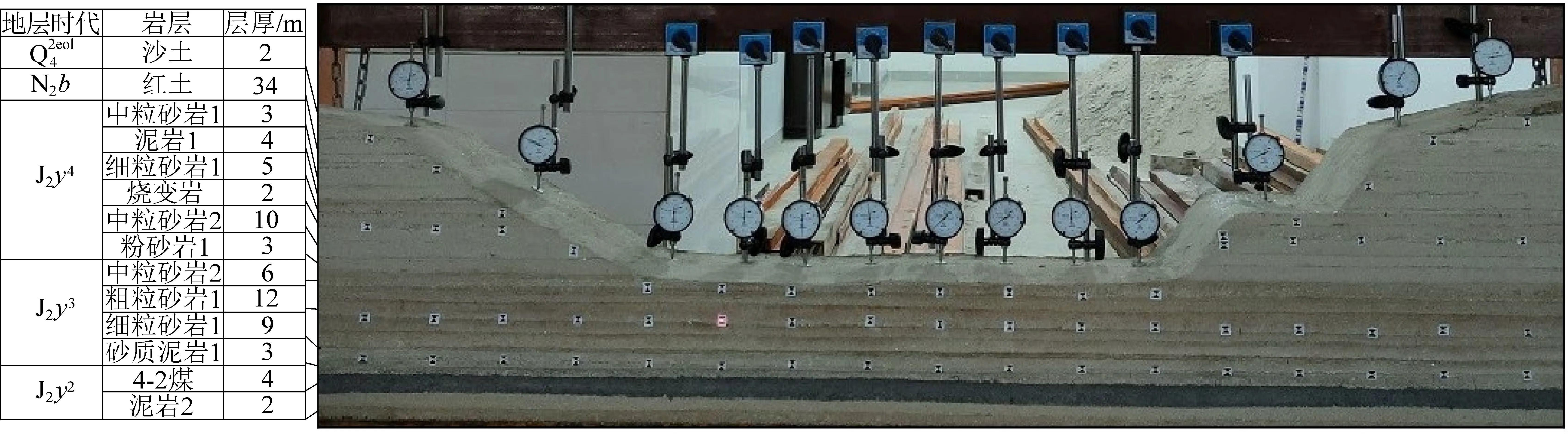

过沟段地层岩性、厚度及其物理力学性质见表1。据此地层岩性及结构特征,建立相似比为1∶150的相似材料模拟模型。按照相似材料配比进行分层建模,所建模型尺寸长×高×宽为200 cm×80 cm×20 cm。

表1 地层物理力学参数Table 1 Physical and mechanical parameters of ground

材料配比主要采用河沙、石膏、碳酸钙和水等,沙的密度取1.6 g/cm3,煤的密度取1.3 g/cm3。按确定的配比材料模拟不同岩性的岩层,层间铺设云母粉模拟岩层层理。煤岩层沿水平方向铺设并直接铺至地表,并在模型中间形成“U”型沟谷。根据模型起伏情况,在模型正面设置等间距位移监测点,在模型开采过程中,通过全站仪观测各个监测点的相对位置变化情况。模型上部岩层厚度15~62 cm,4-2煤层厚度2.3 cm,底板岩层厚度16 cm,如图3所示。进行开挖时,每步开挖步距10 cm,共开挖16步,累计开挖160 cm。

图3 相似模拟模型Fig.3 Similar simulation model

2.2 覆岩破坏过程

模型两端各留设宽20 cm煤柱,从左至右进行开采,为了能更便于理解实际的煤层覆岩破坏情况,以下均以实际原型的数值对试验现象进行描述。

当工作面开采至45 m时,煤层直接顶板发生弯曲下沉,形成层间1号离层。随着开采推进,离层宽度加大,当回采至60 m时,顶板发生初次垮落,垮落体长度为45 m,离层随垮落体消失,原离层上方重新发育2号与3号离层,3号离层空间腔体长度14.25 m,腔体宽度0.15 m;工作面开切眼处与开采煤壁位置发育竖向裂隙,开切眼处裂隙长2.25 m,与水平方向夹角为52°,如图4所示。

图4 工作面推进45 m覆岩破坏Fig.4 Working face advancing space 45 m overlying rock fracture

累计推进75 m时,煤层顶板发生第1次周期垮落,垮落步距为15 m,垮落体近开切眼侧角度不变,2号离层随垮落体消失,3号离层腔体长度进一步增大至34.5 m,宽度变为0.45 m;未发育新裂隙。工作面推进至90 m时,发生第2次周期垮落,垮落步距15 m,垮落体长度78.75 m,2号覆岩裂隙随垮落体消失,新发育4号裂隙,如图5所示。并在原3号离层上方发育多条离层,6号离层延伸至地表,并在地表形成地表1号裂缝即F1,F1裂缝宽0.15 m。

图5 工作面推进90 m覆岩破坏Fig.5 Working face advancing space 90 m overburden fracture

累计推进至105 m时,发生第3次周期垮落,垮落体长度达到96.75 m,离层随垮落体消失,回采煤壁位置处发育6号裂隙,并贯通至地表,如图6所示。

图6 工作面推进105 m 覆岩破坏Fig.6 Working face advancing space 105 m overburoden fracture

通过上述实验现象,初步分析可知:随着工作面的推进,采空区面积增加,覆岩在重力作用下发生弯曲变形,形成离层,当岩层应力状态超过上其强度极限时发生垮落,岩层裂隙与离层空间进一步向上发展,直至发育地表。

2.3 垮落带和断裂带高度发育规律

在工作面开采过程中,对各个位移监测点进行了观测和记录,根据检测数据结果,绘制出工作面推进距离与垮落带高度、断裂带高度之间的关系曲线,如图7所示。

图7 4-2煤层工作面垮落带和断裂带发育规律Fig.7 Coal seam 4-2 working face caving zone and fracture zone development law

垮落带发育过程:当工作面开始回采时,覆岩破坏程度不明显,一直处于弯曲变形阶段;当工作面推进距离达到60 m时,顶板初次来压,此时垮落带高度达到4.5 m;工作面推进到75 m时,上覆岩层破坏高度出现快速异增长,垮落带高度达到5.25 m;工作面推进到150 m时,垮落带高度达到9.75 m,随着工作面不断向前推进,采空区压实,垮落带高度趋于稳定,高度为9.75 m。

断裂带发育过程:工作面推进至60 m时,发生初次来压,此时导水裂隙带高度5.3 m;随着工作面不断向前推进,裂隙带高度不断增加,工作面推进至105 m时,裂隙带高度为19 m,裂隙带在沟谷部位导通至地表;工作面推进至225 m时,裂隙带在斜坡坡体位置发育至83.85 m。

2.4 地表裂缝发育规律

煤层覆岩裂隙发育是一个动态变化过程,随着煤层的开挖,在开切眼侧上覆岩层开始产生破坏,首先沿边界发育向上的竖向裂隙,之后随工作面开挖在采空区上方出现竖向裂缝,这些裂缝与工作面回采方向的夹角在27°~79°,开挖到160 m时竖向裂隙与工作面回采方向的夹角在开切眼处为79°,煤壁处为59°。随着工作面开采的进行,上覆岩层伴随出现离层离层一般出现在岩层垮落周期间隔,并随着上覆岩层的垮落而消失。

模拟模型开挖结束后,在沟谷及两侧坡面地表处共发育8条地表裂缝,裂缝间距分别为18.15、39.45、28.35、21.30、18.90、4.50、34.05 m。不同地貌条件发育的地表裂缝的宽度随时间变化而呈现出不同的动态变化特点(图8)。沟谷及其两侧斜坡不同部位地表裂缝的宽度及其动态变化特点不同,存在一定的差异。在煤层开采过程中,斜坡中部的地表裂缝F1的发育宽度随着开挖的进行逐渐增大后趋于稳定状态(图8a);斜坡下部地表裂缝F2的宽度则是由小变大、然后迅速变小,随开采的进行再次开裂变大、最终保持不变的稳定状态(图8b);坡脚地表裂缝F7的宽度则是由小变大再变小并逐渐闭合(图8c);U型沟沟底地表裂缝F3的宽度具有由小变大再变小的特点(图8d)。

图8 裂缝动态发育过程Fig.8 Dynamic crack development process

斜坡上的地表裂缝宽度具有只开不合的特点;发育在坡脚的地表裂缝宽度具有先开后合的特点,最终宽度很小;发育在U型谷中部的地表裂缝具有先开后半合的特点,最终宽度较小。

3 地表裂缝数值模拟分析

根据14213工作面钻孔揭露的地层、岩性资料,结合井田岩石力学试验参数,建立该工作面过沟开采的FLAC3D数值模拟模型。模型尺寸长×宽×高为600 m×400 m×230 m,总共开采长度为390 m,每次挖取15 m,共开挖26 步。下面主要从应力角度分析裂缝的形成。图9为天然状态下斜坡的应力分布图,垂直方向应力等值线与地形趋势一致并从地表向下均匀递增。

图9 天然状态斜坡应力分布Fig.9 Stress distribution of natural slope

煤层开采过程中,围岩原始应力状态改变,上覆岩层弯曲、断裂进而造成地表移动变形。当地表变形程度超过其变形临界值时,地表裂缝开始发育。压应力为负,拉应力为正。图10中各图分别为开挖至30、90、135、180、240和390 m的应力分布,图中①—④分别代表坡肩裂缝F1、斜坡下部裂缝F2、沟底裂缝F3和坡脚裂缝F7的应力状态。当回采推过30 m时,采空区上方形成拉应力,但影响范围较小,地表的应力状态较之天然状态下变化不大。当开采至90 m时,左侧坡肩①处地表拉应力逐渐增大,裂缝F1的宽度由于拉应力的以及坡面滑移作用持续变大,②—④处应力没有明显变化;开挖至135 m,坡肩①处应力持续增大,斜坡下部②处变为压应力,分析原因为煤层不断开采,斜坡的滑移调整使得裂缝F1宽度持续增大,而斜坡下部裂缝F2宽度在增大后受斜坡滑移影响逐渐变小;③处开挖过后岩块压实调整表现为压应力,裂缝F3缝宽变小,④处无明显变化。开挖至180 m时,①、②、③处应力没有明显变化,地表裂缝F1、F2、F3的裂缝宽度趋于稳定,④处拉应力明显增大,坡脚裂缝F7产生。开挖至240 m时,①、②、③处应力没有明显变化,地表裂缝F1、F2的裂缝宽度趋于稳定,④处裂缝F7由于斜坡滑移推挤和采空区下沉,受压裂缝宽度逐渐减小甚至闭合。当开挖至390 m时,两侧煤壁处主要受压应力作用明显,最大值可达15.99 MPa,由煤壁两侧向外应力逐渐减小;采空区顶板主要表现为拉应力,最大为13.66 MPa,采空区上方越靠近采空区拉应力越大,但在沟底以及坡脚地带,近地表呈压应力,使地表裂缝宽度减小,并裂缝趋于闭合。

图10 应力分布Fig.10 Distubitution of stress pattern

黄土沟壑区地形对地表裂缝的形成和演化有较大影响。坡肩和斜坡上部天然应力状态总体呈现为拉应力,采动裂缝形成后受斜坡拉应力的影响宽度增大;坡脚地带天然应力状态总体呈现为压应力,采动裂缝形成后,受坡脚压应力和坡体向下滑移的影响宽度变小甚至闭合,沟底尤其是较宽沟道中部,天然应力状态总体呈现为压应力,采动裂缝形成以后受压应力作用和覆岩破断岩块压实调整宽度会变小。

4 结 论

1)随着工作面的推进,采空区面积增加,覆岩在重力作用下发生弯曲变形,形成离层,当变形程度超过岩层的应力极限时,覆岩会破坏变形,部分离层垮落消失。在垮落体上部发育新离层,两侧形成裂隙。覆岩裂隙主要为竖向裂隙,部分裂隙直达地表形成地表裂缝。

2)4-2煤层工作面顶板初次垮落步距 60 m,周期性垮落步距平均15 m,充分采动时覆岩垮落带高度9.75 m,垮落角在开切眼处为79°,煤壁处为59°,工作面推进至105 m时,裂隙带导通至地表。

3)地表斜坡裂缝宽度随着开挖的进行不断增大后趋于稳定,坡脚裂缝宽度则由小变大甚至闭合,沟底裂缝宽度则由小变大再变小。地表裂缝宽度的变化主要与地形及地表应力的差异和采动覆岩压实调整有关。