济宁市快速路系统规划设计

2021-10-27张春光

张春光

[上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092]

1 研究背景

济宁市位于鲁西南腹地,地处环渤海区、中原区、东陇海区三大城市圈边缘,同时也是新丝绸之路经济带东部,发展机遇和潜力巨大。但因煤矿开采等产生的不可开发用地阻隔,再加上京杭运河、日菏铁路、高速公路等天然屏障的割裂,城市发展体现出整体对外活跃度突出,但内部资源分散、聚合度不够,对外竞争力不足、对内一体发展受阻的状况。同时因城市历史发展和建设原因,济宁市道路网呈现对外通道单一,道路职能客货混杂严重、高峰时段主城区交通严重拥堵状况,交通严重阻碍了城市的发展。为突破交通限制、拉大城市框架、改善城市交通,济宁市启动城市快速路系统规划和建设研究。

2 快速路系统布局形态研究

2.1 济宁市城市规划

根据济宁市土地限制及分布,基于区域发展大框架、强化区域间协调、简化中心城市、拓展发展轴线的空间发展策略,济宁市城市总体规划中确定都市区将构建“一城五区多中心、二主四副三廊道”的发展结构,形成“多中心集聚发展”模式,以有效拓展中心城市发展空间,打破长期制约济宁城市发展的体制瓶颈,加速成为淮海经济区中心城市、加快打造鲁西科学发展高地、增强区域竞争能力。

“一城五区”为中心城区基本构成,自西向东分别为经开区中心、任城区中心、太白湖新区中心、高新区中心、兖州区中心,结合外围的嘉祥中心、曲阜中心、邹城中心,共同构成济宁规划区大的发展框架,形成多中心集聚发展的模式,见图1。

图1 济宁市都市区规划空间结构

多中心的相互联系,形成了“二主四副”发展轴线,以东西向“经开区- 老城中心- 高新区中心- 兖州老城中心”及南北向“济宁北站中心- 济北中心-老城中心- 太白湖中心” 两大跨组团发展轴线为主轴,“曲阜- 邹城”、“兖州- 邹城”、“高新区- 邹城”、“兖州- 高新区- 接庄- 石桥”为副轴。

2.2 济宁市快速路系统布局形态

城市快速路网布局应与城市规划空间结构相适应。根据济宁市组团分布、都市区交通出行期望线可知,济宁市中心城区交通集聚的特点明显,见图2。

图2 济宁市交通出行期望线

为更好的适应城市交通发展,本次研究对城市综合交通规划的“六横七纵”的快速路网进行优化,提出构建“一环九联”的“环- 射”快速路系统,并对射线道路进行“强射线”、“弱射线”区分。

(1)“一环”是指环任城区(中心城区核心区)形成快速环线。主要功能是形成交通保护壳、屏蔽过境交通,保护核心区交通。道路等级规划为城市快速路。(2)“强射线” 是指中心城区与外围组团之间的联系,承担组团交通联系和发展轴,交通强度大、速度要求高,规划为城市快速路。

(3)“弱射线” 是承担中心城区核心区与外围高速公路出入口联系的通道。根据高速公路出入口交通连续的特点,对综合交通规划中快速路等级进行适度降级,调整为连续流通道[1],更好服务周边区域交通出行。

(4)中心城区形成“外快内慢”的交通体系。为更好的保护中心城区核心区的交通、避免过境交通对环线内部路网的冲击、减小老城区工程建设与两侧用地的矛盾,本次研究同时提出了将环线内部快速通道降级为连续流通道的方案,形成“井”字形加密通道,通道可兼顾到发集散和通行效率两方面。“井”字型通道分别为洸河路、济邹路- 柳行路、济安桥路、火炬路。

快速路网优化调整后见图3。

图3 快速路布局调整方案

2.3 优化快速路网评估

规划快速路网优化调整后,对快速路网进行详细评估。

(1)快速路路网时效可满足规划“15-30 -40-60”目标。中心核心区范围内,快速路网上任意两点15 min 中可实现快速联系。中心城区范围内,快速路网上任意两点可实现30 min 内联系。中心城区与其他行政区可实现40 min 中内联系。都市区最远端两点60 min 内可实现联系。

(2)路网密度满足规范。

连续通道仅对现有主干路交叉口进行改造,道路等级仍属于主干路等级。路网优化后,都市区快速路总长度约330.6 km,穿越城镇建设用地里程约255.2 km。快速路路网密度约0.41 km/km2,主干路路网密度约0.17 km/km2。

(3)满足组团发展需要。路网优化调整后,可实现都市区内5 个行政区每个行政区之间至少1 个快速通道、1 条主干路(连续流)相联系。中心城核心区与其他行政区可保证2 条以上快速路通道、2 条以上主干路进行联系。对于任城区- 兖(高新区)- 曲阜交通发展主轴,可实现3 条通道的联系。

根据都市区交通模拟,优化后的路网可较好满足交通的需求。

2.4 规划实施方案

济宁市近期城建目标为 “建成多层次的综合交通运输系统”、“中心突破,构筑中心城市”、“健全完善新城配套交通”。为实现城市重点建设的目标、缓解城市现状交通矛盾,本次研究对快速路实施时序进行重点研究。按照“统一规划、分期实施”的理念,提出了近期“一环五联”的建设方案,全长约78.8 km,见图4。

图4 快速路实施方案

“一环”即主城区快速环线,主要功能缓解老城区交通拥堵、扩大城市框架、支撑太白湖新区、廖河新城、运河新城的建设。

“五联”即:任城大道西延伸服务嘉祥、经开区北部组团,与外围济徐高速进行快速联系。

任城大道东延伸:拉大城市框架、构建服务主轴;服务任城、高新区、兖州、曲阜、新机场高速的快速联系;便捷主城区与新建的济宁东站、漕河机场的联系;促进城市的一体化发展。

济宁大道东、西延伸:便捷太白湖新区与济徐高速、新机场高速、漕河机场联系。

宁安大道北延伸:便捷主城区与日兰高速、济宁北站、济宁东站、漕河机场的联系。

3 内环高架总体布置方案

为缓解中心城区交通拥堵、拉大城市框架、同时支撑太白湖、蓼河、运河、高新等新城建设,济宁市近期启动了主城区内环高架的建设,即规划 “一环五联”实施方案中的“一环”,主要包含任城大道、西外环、济宁大道、宁安大道4 条快速路,全长约41 km。

3.1 功能定位和服务对象

内环高架快速路的设计标准应与其功能定位、服务对象和交通需求相适应,同时考虑远期交通发展的不确定性适度冗余设计。合理确定快速路功能定位和服务对象至关重要。

快速路系统主要服务于组团之间联系的中长距离客运车辆。济宁市快速路系统规划为“环- 射”系统,根据环- 射快速系统的交通组织特征,内环高架主要承担中心城区交通保护壳的作用,以其 “通道大、速度快、无信号灯”的特点起到截流中心城区过境交通、疏解中心城区内部交通、分流中心城区进出交通的作用[2]。

根据济宁市综合交通规划,济宁市将形成“客货分离”交通组织,快速路与外围公路、高速公路共同形成了城市交通系统,其中快速路主要承担客运交通,禁止大型货车运行。货运通过外围的西二环、北二环、东二环、临菏路(南二环)进行组织。

3.2 敷设形式

快速路常见敷设形式有地面快速路、高架快速路和地下快速路三种形式[1],适应情况不同。

快速路敷设形式不仅需要与城市规划用地相契合,同时也需要与城市规划路网、建设条件、其他市政基础设施相协调。

从土地利用和规划路网角度分析,济宁市内环高架位于中心城区任城区的外围,选线基本在任城区与经开区、太白湖新区、高新区组团边缘,沿线道路规划红线控制较好。快速路线位两侧建设开发密度高、路网密集。为减小快速路对沿线用地和路网的割裂,同时有效减小工程造价,快速路应以高架道路为主。

从建设条件角度分析,济宁市内环高架沿线穿越唐口、安居、济二、许厂等煤矿采空区。采空区存在不同程度的残余沉降变形。为确保工程安全,位于采空区范围内的快速路应以地面快速路为主。快速路通道与采空区关系见图5。

图5 内环高架与煤炭采空区的关系

从与其他重大基础设施相协调的角度分析,西外环、宁安大道、任城大道均已避让规划轨道交通,而环线南段济宁大道与规划轨道交通共线,并穿越北湖新区的核心区。根据轨道交通建设性规划,共线段轨道交通尚未明确具体建设计划。综合通道沿线建筑环境影响、轨道交通建设计划以及工程实施代价,推荐济宁大道采用高架道路分建方案,对轨道交通进行通道预留。

因采空区的稳定性为本工程最大制约因素,本工程对此开展了大量研究和论证。根据经行采空区稳定性评估结论:在采取一定工程措施后,建设高架道路可满足工程安全的需要。为确保充分发挥快速路交通功能、减小快速路的建设对路网和城市割裂,同时降低工程造价,除环线东南角外,快速路推荐采用高架道路的形式。东南角因规划建设用地少、开发强度低、路网稀疏、采空区存在一定不确定因素,推荐采用地面快速路的形式。

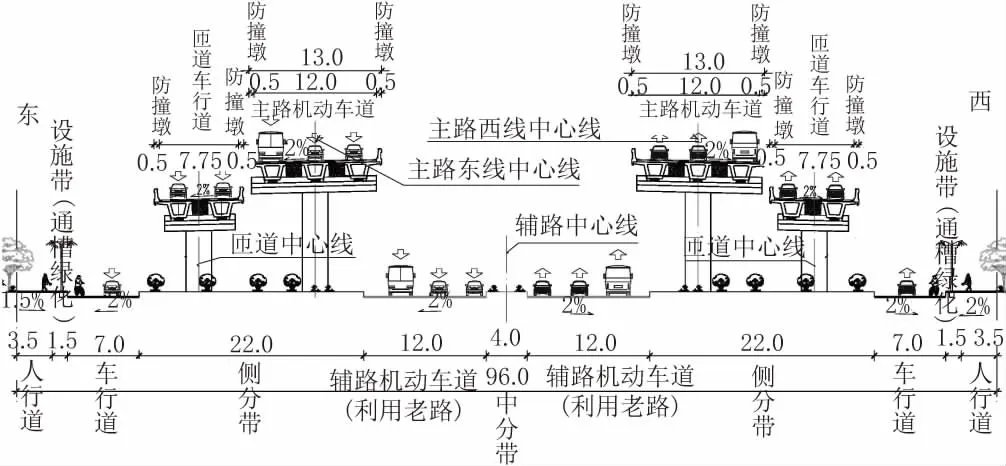

3.3 标准横断面

快速路横断面布置方案需满足交通功能、与规划用地条件相协调,同时还需要与既有设施相协调。本次设计遵从“以人为本”、“可持续发展”的理念,根据交通需求分析,遵从内环线技术标准统一的原则,结合既有设施的实际情况,因地制宜地进行横断面详细设计。

西外环、宁安大道原为国道,快速路建设前,西外环刚进行路面大修,路面情况较好,且沿线市政管线较少。为充分利用既有道路、方便施工期间交通组织,结合通道规划条件,经多轮方案论证,西外环主路高架采用分幅的形式设置于既有道路两侧。标准横断面布置见图6。

图6 西外环设置出入口标准断面布置(单位:m)

受高架墩柱的制约,匝道交通需布置在辅路的外侧,断面宽度较宽。本次设计对上下匝道衔接交叉口、慢行过街以及沿线地块与辅路的衔接方案进行了详细的设计,确保交通安全。

宁安大道既有路面使用情况相对差,且宁安大道通道宽度不足。考虑快速路交叉口交通组织、应急救援的便捷性,推荐采用整幅高架的形式。济宁大道、任城大道现状道路分别建设有20 m、7 m 中央分隔带,快速路采用整幅高架的形式。其中济宁大道中央分隔带中建设有现状的综合管廊,高架立墩避让综合管廊后设置于中分带的北侧。

3.4 总体布置

内环高架全长约41 km,其中高架快速路36 km、地面快速路5 km。快速路主路设计速度80 km/h,双向6 车道;辅路设计速度50 km/h,双向6~8 车道。全线共设置枢纽型互通立交4 座,分别位于“环- 射”角点处。共设置出入口26 对,平均间距约1.3 km。总体布置见图7。

图7 内环高架总体布置图

4 交通枢纽设计

4.1 交叉形式

快速路为全封闭、控制出入、连续交通,与沿线各级道路相交处,均采用立体交叉的形式。常见类型:高速公路出入口立交、枢纽型互通立交、一般互通立交、分离式立交。济宁市内环高架立交设置遵从以下原则:

(1)快速路与快速路交叉,应设置枢纽型互通立交。

(2) 快速路主路与城市道路相交均采用分离式立交,辅路与相交道路交叉。部分横向道路设置上下匝道或采用全互通立交实现辅路的交通转换。

(3)快速路主路与部分主干路、次干路、支路相交时,采用分离式立交形式,交叉口无直接转换。

(4)相邻互通式立交的距离不应小于2km,使上下游匝道布置能满足与上下游其他匝道的距离要求,确保快速路主路最小交织距离及分、合流距离的要求。

4.2 “环- 射”枢纽型立交

根据上述布置原则,本节点环线转角点为环线和射线的重要交叉节点,为快速路与快速路交通转换点,应设置枢纽型互通立交。“环- 射”角点互通立交设计与普通“十”字互通立交不同,除了要考虑立交功能、转向流量、几何线形、环境控制等因素外,更应注重射线方向与环线方向的交通分析定位,使立交充分发挥环线快速路应有的功能[3]:

(1)对环外射线方向交通进行分析定位。根据城市发展规划,明确了解射线方向城市区域规模、未来外围经济发展区规模及发展趋势,外围区域与城市核心区的联系,才可以对环外射线方向交通有明确定位,确定其在立交中占有的交通地位。

(2)对环线转向交通的交通功能分析。在立交的4 个左转转向交通中,结合环线快速路的交通功能作用,环线方向的左转交通为所有左转交通中最重要的地位。在设计时采用高标准设计可使环线快速路系统更完善,充分发挥环线快速路系统保护壳作用。因此,通过对环线快速路系统中转角处立交节点的射线方向与环线方向的交通分析定位,明确其各自在立交中占有的交通地位,即可初步确定立交形态。

(3)互通立交选型应与快速路系统的形态一致,力争互通立交各匝道标识符合驾驶习惯,辨识度强、导向性强。

(4)根据立交的特点,需对其他方向交通流量和周边控制建筑进行分析。通过分析,选择合理匝道线形和立交层次,确定立交最终方案。

本工程中4 个角点互通立交连接8 条射线,均为高速公路、外围组团入城通道,从交通功能分析,更应注重环线城区保护壳的作用。从交通流量分析,环向交通占比为20%~35.8%,为第一或第二主要流向。本工程定位为主城区的“内环线”,“环线”功能和概念十分重要。具体设计时,考虑桥梁结构实施难度、用地等问题,环线和匝道常用布置方式有环线保持整幅射线匝道采用分幅形式、环线分幅射线采用整幅断面形式、环线射线均采用分幅的形式,见图8。不同布置方式在环线功能发挥、结构实施难度、用地大小、交通引导的难易等方面存在较大差异[4]。本工程为强化环线,充分发挥环线功能,4 座角点互通立交统一采用环线整幅、射线分幅的设计。

图8 内环高架总体布置图[4]

根据本工程交通流量分析结论,4 座角点互通立交中,除环线交通流量为主流向外,射线直行方向交通流量也较大。设计时按照射线连接道路等级进行设计,设计速度60~80 km/h。为避免与主线分合流时因车辆交织产生交通拥堵,形成交通瓶颈,采用“主- 主”分合流的形式。立交其他转向匝道均从直行匝道中分、合,避免环线上连续多次分合产生而过大的交通干扰。对于射线匝道分合流点距离下游平行匝道间距小于700 m 的情况,采用通长设置辅助车道。

4.3 环线与城市主要通道交叉

根据前述原则,环线与城市主要通道交叉均采用立体分离的形式。

为更好发挥环线功能、便捷城区交通出行、减小辅路交叉口的交通压力,与规划“井”型连续流通道采用一般互通,其他主干路相交时部分采用匝道进行联系。

工程设计时,对“井”型连续通道相交互通立交进行了充分的比选。从济宁市空间结构角度,环线周边分别为高新区、太白湖新区、经开区、济北新区,老城区与外围组团直行联系交通需求强烈。环线- 射线系统可屏蔽老城区的过境交通、分流老城区的交通出行,但对周边临近区域与老城区的联系服务功能稍差。周边临近区域与老城区的连续主要通过城市骨干路网进行联系,尤其是加密通道。从交通流量预测角度,环线与“井”字型通道交叉节点,除了环线方向外,“井”字形通道为主要交通流向。从工程实施难度和工程投资的角度,因环线位于建成区,“井”字形通道与快速环线形成的互通立交应尽可能简洁、高效。综合各方面因素,推荐采用三层简易互通的方案,即环线在节点处直行(环向)交通利用主路连续通过,在节点两侧设置平行匝道;“井”字形通道在节点处设置跨线桥或节点地道,确保直行交通连续通过。节点转向交通设置在地面层,通过信号灯进行组织。

5 出入口设计

城市快速路对于城市服务通过出入口,出入口设计的方便与否,直接关系快速路的服务功能。出入口匝道的设计包含出入口布置方案和出入口详细设计。

5.1 出入口布置方案

本工程出入口布置遵循以下原则:

(1)出入口的布设应与快速路功能相符,以更好服务沿线区域、重点区域进出为原则,严格控制快速路出入口的间距。

本次工程设计针对济宁市规划骨干路网结构对内环线出入口匝道布设方案进行了充分论证。根据沿线经行行政区、重点区域,建立了济宁市都市域宏观模型,对采用不同匝道间距的布置方案进行了研究。

a. 密匝道方案:快速路环线共设置31 对匝道,匝道的平均间距为1.38 km。宁安大道北延伸段结合地面快速路跨线桥接地点设置出入口,平均间距约1.25 km。

b. 中匝道方案:减小部分实施难度较大的匝道,快速路环线共设置26 对匝道,匝道的平均间距为1.5 km。外围射线段匝道平均间距约2.2 km。

c. 疏匝道方案:快速路环线共设置17 对匝道,匝道的平均间距为2.52 km。外围射线匝道平均间距约2.5 km。

各匝道布置方案路网服务水平评价见表1。

表1 不同匝道布置方案道路服务水平评价

从道路服务水平来看,疏匝道方案中4.3%的快速路主线处于一级服务水平(非常畅通),说明未得到充分利用,而且5.4%的辅路处于E、F 级服务水平(出现堵塞、不稳定流)。密匝道方案中超过60%的快速路主线处于三级服务水平,而33.2%的辅路处于A级水平(非常畅通),主线与辅路流量比例不尽合理,快速路交通系统相对较脆弱。另外,疏匝道部分匝道交通集聚较严重,如宁安大道崇文大道匝道、任城大道火炬路匝道、海川路匝道、太白楼路匝道饱和度均处于饱和的状态,地面联系的横向道路交叉口也处于拥堵状态。推荐采用适中匝道的布置方案,环线匝道平均间距约1.5 km。

(2)出入口的布设应与配套路网相结合,利用路网分级疏解交通,缓解对疏解道路交叉口的交通压力,最大限度满足快速路在道路网中担负的交通作用,适应主流向交通,发挥每对匝道的功能。本次设计,出口匝道与相交道路衔接时,除了严格控制道路出入口匝道距离下游交叉口的间距外,采用“多级”疏解的概念,即出口匝道交通尽可能利用两条横向道路进行疏解。

(3)匝道布设应优先考虑“先出后进”,减少因匝道出入口车辆引起快速路主路的交织、合流、分流的影响,保证主路的交通畅通。

5.2 “快出慢进”设计

根据国内典型城市快速路建设经验,快速路发生拥堵时一般发生在出入口匝道分合流处。本工程在出入口设计时,遵从“快出慢进”的原则,即为便于快速路驶出交通尽快驶出快速路,出口匝道统一采用“双车道”出口的形式。入口匝道驶入快速路主路时,为减小入口匝道对主路交通的干扰,一般条件下采用单车道匝道管理的形式。

6 采空区处理

与其他城市不同,济宁市内环高架不可避免的需要穿越煤炭采空区。本项目总体设计时充分考虑了这一制约因素。根据沿线经行煤炭采空区场地稳定性专题报告,济宁市煤炭采空区位于地表以下600~1 000 m,处理难度极大,且代价大、效果不明显。由于开采工艺的原因,采空区沉降变形大、持续时间长,但沉降变形为连续的缓慢的过程,不会发生突然的垮塌。据此,本项目采用以下措施对经行采空区快速路进行处理:

(1)优先考虑快速路调整线位避让采空区。

(2)对评估为欠稳定区域,快速路优先选择采用地面快速路的形式,避免建设互通立交。并根据残余沉降变形值,对快速路设计标高进行适度加高,避免后期沉降后形成湖泊洼地。

(3)对评估为基本稳定、稳定区域,快速路优先选择采用地面快速路,互通立交优先采用箱涵、高路堤的形式。

(4)基本稳定区、稳定区不可能避免采用高架桥梁时,采用简支结构体系、设置可调节支座、增大上部梁体与下部盖梁的搭接长度、增设限位装置控制梁墩位移,及时调节支座高度、托梁高度、避免由于沉降引起落梁的危险。

(5)设置桥梁长期变形检测点,严格检测变形。

7 结语

本文对济宁市快速路系统的规划和内环高架的设计进行了分析和介绍,供其他项目借鉴。