冀中坳陷蠡县斜坡中北部油藏油水同出成因机制探讨

2021-10-26叶大帅丁文龙汤小琪胡延旭张钰景武跃伟何砚臣

叶大帅,丁文龙,汤小琪,胡延旭,张钰景,杜 金,武跃伟,何砚臣

(1.中国地质大学,北京 100083;2.中国石油华北油田分公司,河北 任丘 062552;3.中油测井华北分公司,河北 任丘 062552;4.中国石油渤海钻探工程有限公司,新疆 库尔勒 841000)

0 引 言

经典石油地质理论认为,油气总是聚集在圈闭的高部位,同一油藏具有统一的油水界面;连续型油气成藏理论指出,在异常高压下,缺乏明显圈闭界限地区,可形成无统一的油气水界面、含油气饱和度差异大、油气水常多相共存的油气藏[1],这拓宽了人们对油气聚集理论认识范畴。受连续型油气成藏理论的启发,有学者提出介于常规圈闭型油藏与连续型油藏之间的一种过渡类型,称之为准连续型油气藏,指出存在油水同出现象[2];也有学者指出,在单砂体高部位,由于储层物性差,也可形成油水同出现象[3]。从严格意义上讲,上述油水分布模式仅仅是经典油气分布理论在致密储层中的一种表现形式,其储层中的水层很大程度属于含较高束缚水的干层[4]。近年来发现的常规储层低饱和度油藏虽投产初期油水同出,但都具有边底水的特征[5]。

结合生产实践,发现研究区中孔低渗常压储层中无明显油水界面,含油饱和度低且不均一,油井投产初期基本没有无水采油期,且部分油井投产即进入高含水采油期;投产后期虽含水率降低,但液量降低更明显,末期基本无液量;同一个油藏无明显油水界面、无边底水。前人对蠡县斜坡油藏的研究主要集中在沉积储层展布与低阻油层的成因机制及识别方面,对油水同出成因机理未进行相关的研究。油藏油水同出对低部位滚动扩边具有很大的挑战性,因此,开展蠡县斜坡油藏油水同出成因机制研究,对生产需求具有重要的现实意义。

1 地质概况

饶阳凹陷是渤海湾盆地冀中坳陷中部的一个富油气凹陷,蠡县斜坡位于饶阳凹陷的西部(图1),是在前古近纪古隆起上发育起来的继承性宽缓大型沉积斜坡,西抬东倾,呈北东向展布,地层倾角为3~4 °,斜坡东西宽为20~30 km,南北长约为60 km,总面积约为1 500 km2,目前已在蓟县系雾迷山组、古近系沙河街组与东营组发现多套含油层系。蠡县斜坡中北部油藏主要分布在沙河街组一段、二段、三段。区内沙一段、沙二段发育浅水型三角洲和滨浅湖滩坝2种沉积相类型;沙三段发育辫状河三角洲沉积,以三角洲平原为主、前缘为辅[6-7]。各储集层物性较好,平均孔隙度为16%,平均渗透率为21.8 mD,属于中孔低渗储集层。

图1 研究区地理位置概况(据文献[6],有修改)

2 石油地质特征

2.1 流体性质

研究区油源来自与其紧邻的沙一下段未熟—低熟的富烃页岩,Ro约为0.40%~0.65%,该组烃源岩在蠡县斜坡乃至饶阳凹陷大面积连续分布[8]。生成的原油物性差,地面原油密度一般为0.910~0.920 g/cm3,胶质+沥青质含量多大于45.00%,含硫量也较高,一般为0.50%~0.90%,含蜡为6.20%~15.68%,地面原油黏度普遍大于500.0 mPa·s,最高可达7 411.5 mPa·s。据研究区高压物性分析可知,地层原油密度平均为0.856 g/cm3,地层原油黏度平均为33.1 mPa·s,属于中质油。研究区地层水中CL-1含量为2 517.0 ~7 976.3 mg/L,总矿化度为6 195.0~14 699.6 mg/L,属于中等矿化度水性,水型为NaHCO型,油藏保存条件较好。

2.2 油水分布特征

在单斜构造上倾方向既无断层,亦不见明显砂体边界,认为是同一油藏的油井投产初期油水同出,各井含水率不尽相同,基本没有无水采油期,无统一油水界面;投产一段时间后虽含水率降低,但液量降低更明显,末期基本无液量,无边底水。根据密闭取心(XL10-117井)化验分析资料(表1),岩性均为细砂岩,岩心油气显示多为油浸级,少量油斑,无油迹和荧光显示。沙二段测定原始含油饱和度为24.90%~46.90%,多数为30.00%~50.00%,平均为36.93%;沙三段测定原始含油饱和度为11.50%~59.60%,多数为30.00%~50.00%,平均为40.00%。相渗实验表明(表1),束缚水饱和度为29.30%~38.50%,平均为34.40%;残余油饱和度为31.40%~38.00%,平均为33.90%;等渗点的含水饱和度较高(平均为57.30%),油水共存区范围不大,说明两相渗流能力均较弱,毛管压力作用较强。同时据岩心润湿性分析,油浸级别显示的岩心水润湿指数为0.25~0.67,平均为0.43,表现为亲水(表1)。

表1 XL10-117井密闭取心相渗与润湿性统计

2.3 储层孔隙结构特征

铸体薄片分析结果表明,储层的孔隙类型以粒间溶孔为主,少量粒内溶孔及高岭石晶间微孔,偶见铸模孔,孔径一般为20~60 μm,面孔率为4%~7%,平均配位数一般小于3。充填物主要为黏土矿物,以不均匀形式附着于颗粒表面,或充填于粒间溶孔内。根据压汞毛管压力曲线特征与喉道分布统计(表2),储层排驱压力为0.80~0.26 MPa,平均为1.31 MPa;中值压力为1.10~3.07 MPa,平均为2.32 MPa;喉道半径均值为1.28~1.62 μm,平均为1.53 μm;最大汞饱和度为60.54%~72.37%,平均为64.90%。压汞曲线总体特征成一条直线,基本没有均质砂岩的水平段,表明储层的孔隙分选不均匀,微观非均质较为严重。小于0.1 μm的喉道控制的孔隙体积百分数均较高,平均为39.84%,而0.1 μm一般被认为是渗流的喉道下限,小于0.1 μm的喉道控制的孔隙体积对于油藏含水饱和度影响非常重要[9]。研究区储层显示出孔隙结构差,非均质性强,孔隙以分散的细小孔隙为主,孔隙、喉道半径普遍较小,且分选性相对较差的特征。

表2 XL10-117井压汞毛管压力曲线特征与喉道分布统计

2.4 油气充注特征

研究区烃源岩在晚第三纪至第四纪进入生烃期和排烃期。通过对蠡县斜坡储层流体包裹体特征与成藏时期研究分析,认为该区发生过2期油气充注[9-10]:一期油包裹体均一温度为60~70 ℃,对应成藏时间为7.5~5.5 Ma;另一期油包裹体均一温度为85~95 ℃,对应成藏时间为2.0~0.0 Ma。结合埋藏史分析,认为该套烃源岩目前正处于大量生烃阶段(图2)。

图2 饶阳凹陷含油系统关键时刻与生储盖组合

正常温压系统中油气二次运移的动力主要为浮力,阻力主要为毛细管力,同时还有重力和黏滞力。在油气运移过程中,地层倾角对油气运移有很大的影响,幅度越低,倾角越小,油柱所受浮力的沿层分量越小,二次运移驱替的动力越弱。在以浮力为驱动力的作用下,沿层面上浮到一定高度所需时间大于油柱垂直上浮相同高度所需时间的1/sin2θ[11](θ为地层倾角)。蠡县斜坡构造幅度低,地层倾角为3~4 °,相同地层条件下运移相同路径沿层运移时间是垂向运移的365倍之多。加之储层非均质性强,流体物性差,黏度高,流动性差,油柱运移需要克服额外的流动阻力,需要更长的运移时间[12]。

圈闭中油气的充满程度决定了油藏的含油饱和度,根据差异充注原理,油气优先进入孔隙度和渗透率好的储层,物性差储层相对充注较少。据蠡县斜坡XL10-117井密闭取心测得饱和度与岩石物性统计关系图分析(图3),含油饱和度与孔隙度呈现明显正相关关系,与渗透率关系相对复杂,当渗透率小于6.0 mD时,含油饱和度与渗透率呈正相关;当渗透率大于6.0 mD时,含油饱和度随渗透率的增加无明显变化,饱和度在30.00%~50.00%之间均衡波动;含水饱和度与孔隙度呈现明显负相关关系,与渗透率关系也相对复杂,当渗透率小于6.0 mD时,含水饱和度与渗透率呈负相关;当渗透率大于6.0 mD时,含水饱和度在20.00%~50.00%之间波动;充分反映油气的不完全充注导致油藏含油饱和度较低。

图3 蠡县斜坡含油、含水饱和度与孔隙度、渗透率关系

3 讨 论

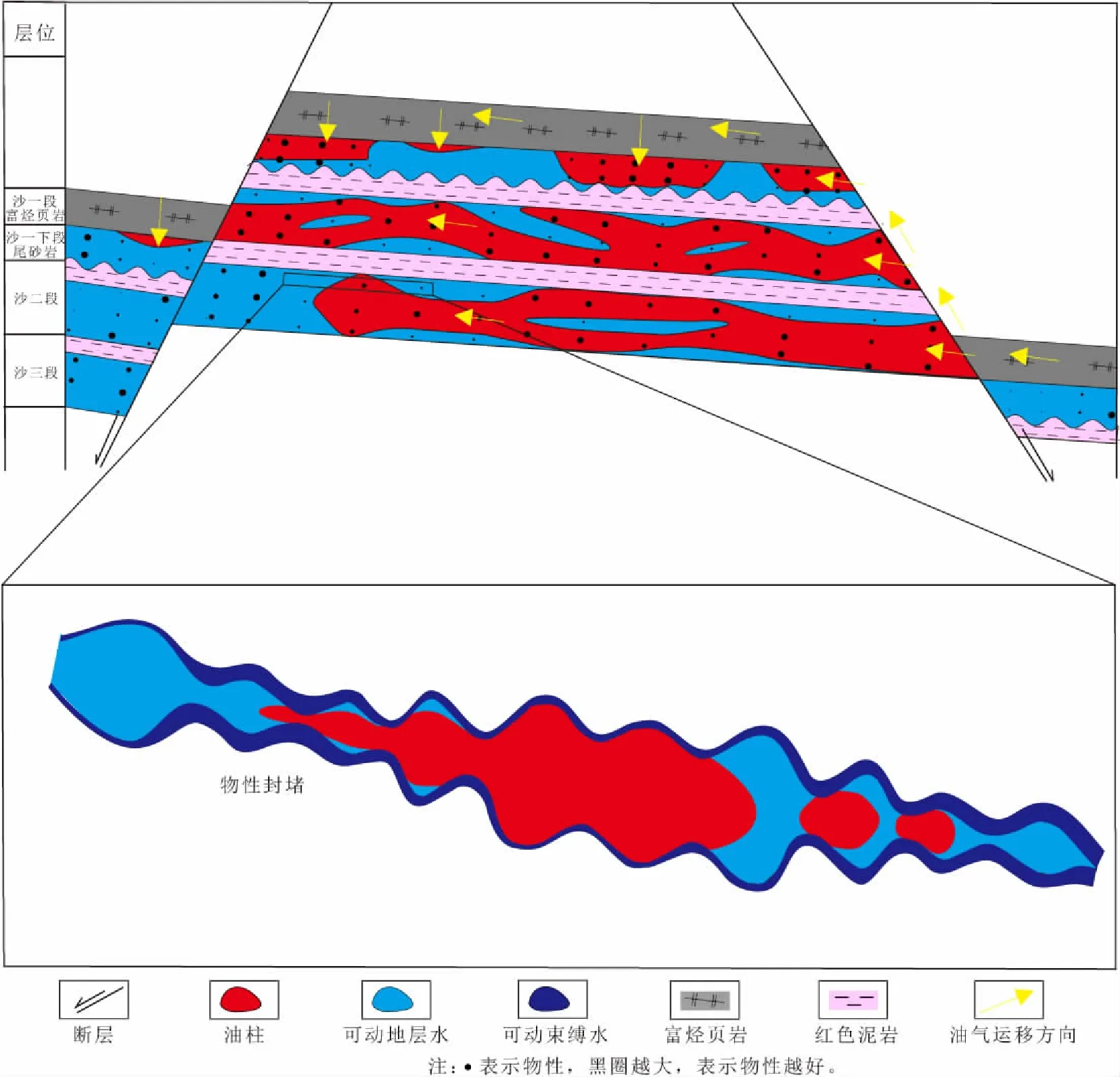

研究区油源来自其上覆的沙一段富烃页岩,通过对已知油藏解剖认为有2种成藏模式:沙二段、沙三段与供油断层连通,在浮力作用下沿疏导层运移;富烃页岩页理发育,呈连网状油相向下覆沙一下尾砂岩幕式排烃,油气就近成藏(图4)。

图4 蠡县斜坡油藏成藏模式与微观充注模式

浮力的大小取决于油层流体的密度差和油柱高度。油气向圈闭中运移时,优先选择阻力小的大孔喉呈树枝状进入储集层,随着油气不断向圈闭中充注,烃柱增高,浮力增大,油气在增大的浮力下逐渐进入较小孔隙并将储层的地层水排出[13-23](图4),在相同压力条件下,细喉道的储集岩石具有较低的含油饱和度,而粗喉道的储集岩具有较高的含油饱和度。图3显示物性相对较好的储层油气充注不完全,而小孔喉油气充足,有违油气的差异聚集原理。分析认为这种现象更加证实了油气的不充分充注:储层孔隙结构复杂,油气呈树枝状推进,烃柱小,驱动力弱,在优势通道前缘或侧翼必然波及到小孔喉,由于小孔喉控制的储层物性差,孔隙度小,导致其具有一定的含油饱和度。

研究区烃源岩热演化程度低,原油物性差,黏度高,构造幅度低,导致成藏动力弱,油气在上浮过程中需要运移更长的路径和克服额外的流动阻力,烃源岩生排烃晚,致使成藏时间更晚,油气充注程度低,油气没有充满整个单斜储集层的孔隙空间;油气向圈闭充注时首先沿阻力小的大喉道充注,小喉道充注概率低,使得油藏的原生水饱和度高;储层孔隙分选不均匀,微观非均质性较为严重,小于0.1 μm的喉道控制的孔隙体积占比大,加之油层为亲水性地层,导致不参与渗流的束缚水含量高,储层为常规试油或储层经压裂改造后油水同出。

从地质历史角度看,油气的运移和聚集发生在短暂的时间内,可以在1~10 Ma内完成[12],但对目前正在充注的油藏来说,油气运聚时间对成藏显得尤为重要。在通过关键时刻研究油气系统时往往关注油气的生成时间,对油气的运移和聚集时间关注甚少。通过蠡县斜坡中北部沙河街组二段、三段油藏油水分布规律研究认为,对于含油气盆地特别是渤海湾盆地第四纪时期以来生成的油气,需更加注重运移和聚集时间对油气成藏的影响。

4 结 论

(1) 油藏的充注程度和储层微观孔隙结构导致油水置换不充分,造成了蠡县斜坡中北部同一油藏具有不统一的油水界面。

(2) 油层充注不充分、含油饱和度低,原油黏度高,流动性差于地层水,对高含水或初期低产经储层改造后产纯水的地层建议试采一段时间,避免卡封上返造成油层误判。

(3) 由于研究区特殊的石油地质特征,若砂岩储层物性较好,且排烃时有机酸对储层的溶蚀作用,在同一油藏低部位有利圈闭区仍具有形成一定规模的未熟—低熟“甜点”潜力区。