淮河流域洪涝空间分布规律分析

2021-10-25徐丁昊焦海燕曾凤连

徐丁昊 焦海燕 曾凤连

(1.江苏省南通市九圩港水利工程管理所 南通 226000 2.生态环境部淮河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 蚌埠 233000)

1 引言

在流域洪涝时空分布规律研究中,洪涝指标如何确定对研究十分重要,由于气候、地理位置、下垫面、以及人类活动影响等因素的不同,各地区差异很大。目前的研究,采用比较普遍的洪涝指标有降水距平百分率、湿度指标和Z 指标等,无论哪一种洪涝指标,具体应用到某个地区,都存在一定的局限性。尽管洪涝发生的随机性特点很强,从统计学角度来看仍有一定的规律可循,已有研究对比了上述常用洪涝指标,结果表明:降水距平百分率比Z 指数响应慢,反映出的洪涝程度比较弱;湿度指标比Z 指数响应快,但往往过分夸大了洪涝程度。因此,Z 指数更能客观地反映洪涝真实情况。本研究采用Z 指数作为洪涝指标,借助统计分析方法,研究淮河流域洪涝空间分布规律。

2 分析方法

2.1 Z 指数

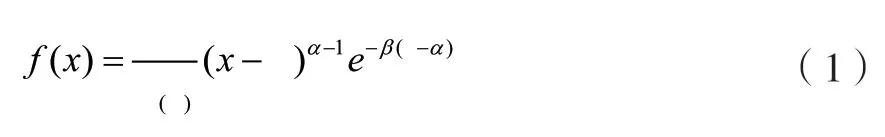

假设月降水量服从P-Ⅲ型分布,其概率密度函数为:

对月降水量x 进行正态化处理,将式(1)转化为以Z 为变量的标准正态分布,即:

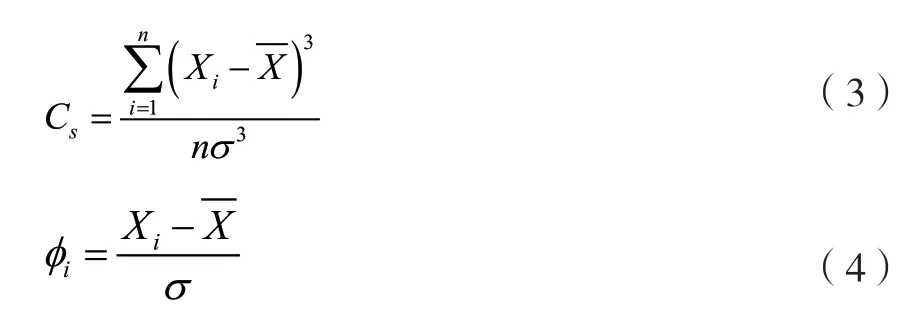

式中:Cs为偏态系数,φi为标准变量,均由降水资料计算求得。

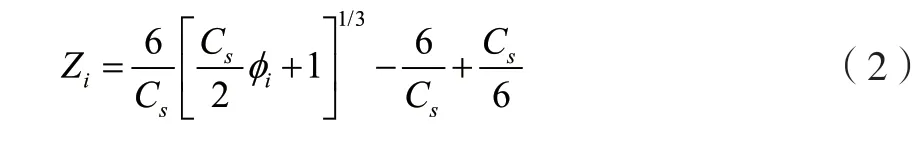

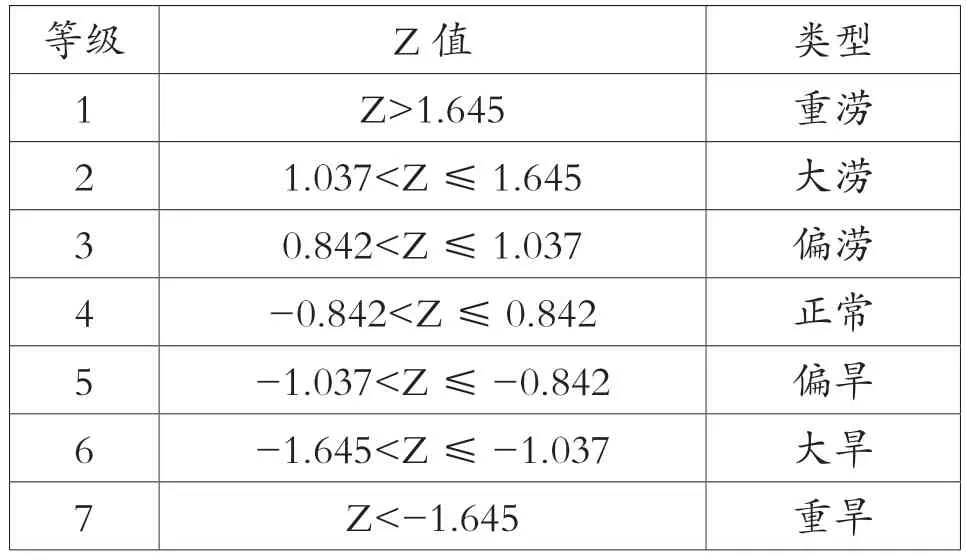

计算出Zi值后,就可以根据Zi划分单站旱涝等级,见表1。

表1 Z 指数旱涝等级表

2.2 经验正交函数分解EOF

假设某地区有气象场Zm×n,其中m 是测站点个数,n 是观测次数(本次研究中为年数)。Zij表示第i 个测站上的第j 次观测值。EOF 展开就是将气象场Z 分解为时间函数和空间函数两部分的乘积,写成矩阵形式为:

式中:Zm×n为研究区域的气象场,Vm×n为气象场Z 的空间函数矩阵, Tn×m为气象场Z 的时间函数矩阵。

可以证明,空间函数矩阵V 的列向量是矩阵ZZT的标准化特征向量,而时间函数矩阵T=VTZ,并且满足以下关系:

式中:λ1,λ2,…,λm是矩阵ZZT的特征值。

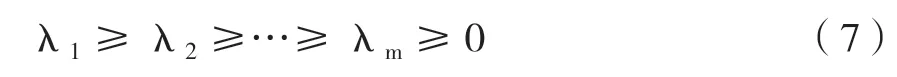

将特征向量λ1,λ2,…,λm按从大到小的顺序进行排列:

计算每个特征向量的方差贡献:

λ1对应的特征向量即为第一特征向量,具有与所要展开资料矩阵的n 个样本最相似的特征,第一时间系数则对应大尺度的洪涝年。λ2对应的特征向量为第二特征向量,依次类推。

2.3 降水集中度PCD

降水集中度(PCD)是表征单站降水量时间分配特征的指标。按照向量分析的原理,将研究时段内的降水量分解为x 和y 方向上的向量,某一候的降水量为向量的长度,对应的候为向量的方向。整个研究时段内的方位角为360°,各候的方位角平均分配由此定义PCD:

3 结果与讨论

3.1 淮河流域洪涝空间分布特征

基于淮河流域1953—2018年汛期雨量计算出逐年汛期Z 指数值,再进行EOF 分解,得到淮河流域洪涝空间分布特征。表2 是前5 个特征向量的方差贡献。由表可知,EOF 分解出的特征向量具有很快的收敛速度,前两个特征向量的累计方差贡献达到91.1%,且从λ3开始的特征值显著减小,所以x1、x2即可代表淮河流域洪涝空间变化的主要特征。

表2 指数前5 个特征向量对应的特征值及其百分比表

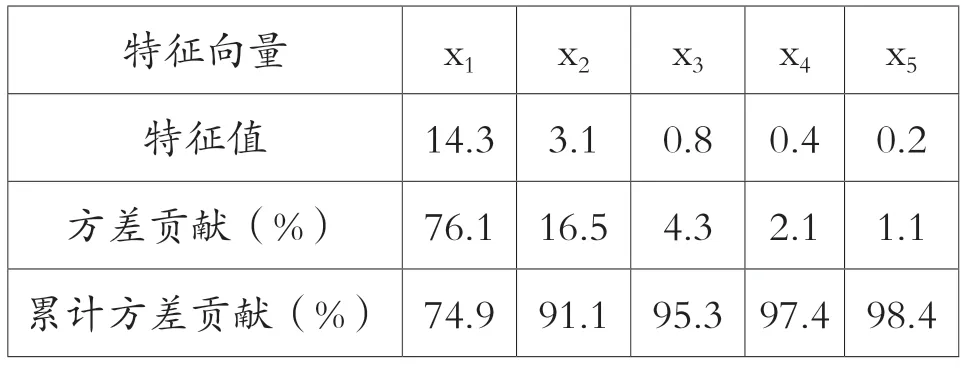

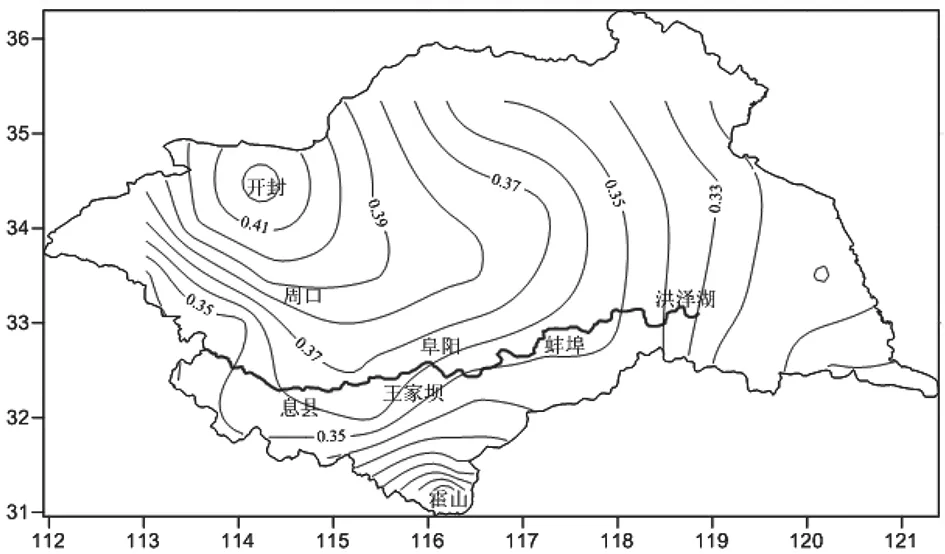

图1 是EOF 分解第一特征向量x1的空间分布。由图可知,x1的空间分布均为正值,润和集至蚌埠区间是高值中心。表现的特征为大多数年份淮河流域的Z 指数变化具有整体一致性,呈现区域性的雨涝(或干旱),特别是润河集至蚌埠区间多雨(或少雨)。这与淮河流域梅雨季节气候特征一致,所以淮河流域大面积的洪水往往是由于梅雨期长、大范围连续暴雨所造成。

图1 Z 指数EOF 分解第一特征向量空间分布

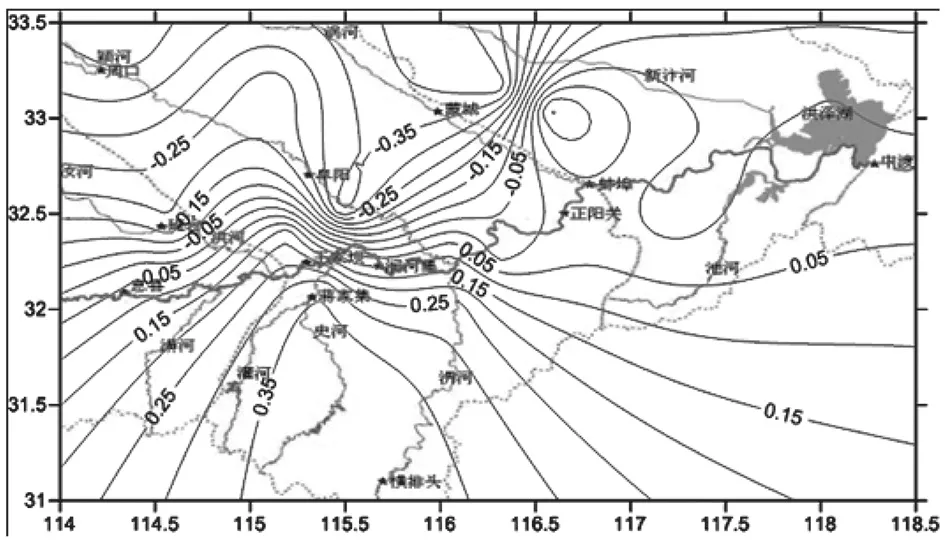

图2 是第二特征向量x2的空间分布。由图可知,x2在数值上表现为南北区域位相相反的特点,数值0 线大致呈东西向穿过淮河流域,并且与淮河的走向基本一致。流域东部、西南部为正值区,西北部为负值区,正值中心位于横排头。表现的特征为流域东部、西南部多雨(或少雨),流域西北部少雨(或多雨),雨量高值中心位于横排头。淮河流域的地形特点为西高东低,西部、南部及东北部为山区,山区发生汛期暴雨的可能性相比平原较大。横排头地处大别山腹地,大别山山脉由西南向东北贯穿全境,所以横排头是暴雨中心区。东部地区受台风影响,也常会出现台风暴雨。综上所述,EOF 第二特征向量表现的特征是淮河流域地形、地貌上的差异导致的降雨空间分布的差异,这最终导致了洪涝空间分布的差异。

图2 Z 指数EOF 分解第二特征向量空间分布图

3.2 洪涝与PCD 关系分析

淮河流域降水量年内分布不均,主汛期降水量占全年降水量的50%~80%,主汛期内极易发生洪涝灾害。汛期PCD 能够反映降水量集中程度的大小,反映了淮河流域汛期降水的时空分布不均匀性。

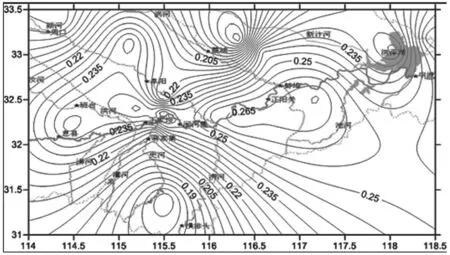

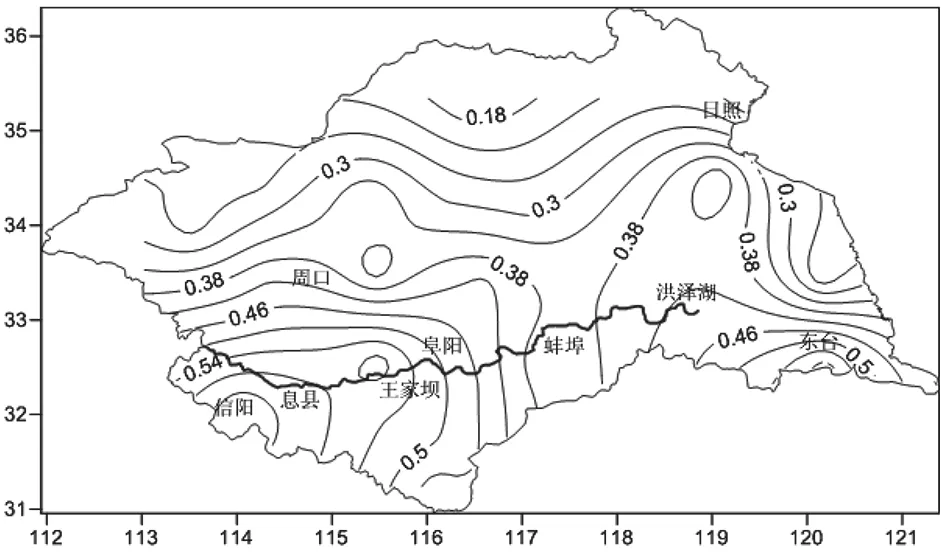

图3 是淮河流域汛期PCD 的空间分布,由图可知,淮河流域汛期PCD 在空间上南部小,北部大。其中大别山区为低值中心,淮河上游北部地区为高值中心,这反映了淮河过渡带的特点,北部地区降雨少,汛期主要降水来源于某一时间段的降雨;南部山区降雨多,整个汛期的降雨都很充沛。总体来看,淮河流域东北部、沂沭泗河汛期降水相对较为集中,而流域南部、大别山地区汛期降水分配相对均匀;整个流域在东西方向上降水分配较南北方向均匀。这表明,淮河流域东北部、沂沭泗汛期发生降雨极值的概率较大,而流域南部、大别山地区汛期发生降雨极值的概率较小。

图3 淮河流域汛期PCD 空间分布图

为了分析降雨集中度对淮河流域洪涝灾害的影响,将PCD 与各站Z 指数进行相关性分析,相关系数空间分布见图4。

图4 淮河流域汛期PCD-Z 指数相关系数空间分布图

由图可知,以淮河为界,淮河以南的相关系数多在0.5 以上,淮河以北的相关系数多在0.5 以下。在东西方向上,淮河流域上游地区相关系数总体大于下游地区。两个高值中心分别位于淮河流域东南沿海地区与西南山区;东北部地区是低值中心。

由以上分析可知,淮河北部地区PCD 大,但与Z 指数的相关性不高,这说明PCD 不是造成淮河流域北部地区洪涝的主要因素,汛期大范围持久性的梅雨天气系统才是形成淮河流域北部洪涝的主要因素。如1957年发生在沂沭泗水系和淮河北部地区的洪水,就是由于7月6—26日的长降雨过程造成的;1963年7月、8月淮河北部地区及沂沭泗水系连续降雨,也造成淮河北部地区的大洪涝。

淮河南部地区PCD 小,但与Z 指数的相关性很高,这说明造成淮河流域南部地区洪涝的主要因素是PCD,汛期集中突发的大暴雨更易形成淮河南部地区的洪涝灾害。如1968年淮河上游地区的特大洪水,就是由于7月中旬淮河干流息县以上的集中大暴雨造成;1969年淮河大别山区7月11—14日的集中大暴雨,造成淮河淮南山区的潢河、史灌河、淠河均出现大洪水。

4 结论

(1)淮河流域最常见的洪涝类型为流域一致型即梅雨型洪涝,洪涝中心在润河集至蚌埠区间。

(2)受地形、地貌的影响,淮河流域可能出现小范围的暴雨洪水,上中游山丘区的洪水会对淮河干流造成较大的影响,而下游东部地区易受台风暴雨影响发生洪涝灾害。

(3)造成淮河流域南部地区洪涝的主要因素是汛期的集中降雨,而汛期大范围持久性的梅雨天气系统是形成淮河流域北部洪涝的主要因素