同马大堤巨网软基段堤身处理措施分析

2021-10-22曹应华

曹应华

(安徽省皖河长江河道管理局,安徽安庆 246009)

1 基本情况

同马大堤位于长江中下游左岸,上起湖北省黄广大堤末端段窑,下抵怀宁县官坝头,全长173.525km,均在安徽省安庆市境内,其中长江段堤长138.000km,皖河段堤长35.525km,为2级堤防。同马大堤与湖北省的黄广大堤联成一线,关系到湖北的广济、黄梅及安徽的宿松、望江、怀宁、太湖等6个县,以及湖北的龙感湖农场,安徽的华阳河农场、九成畈农场、皖河农场的防洪安全。同马大堤保护两省范围内面积5235km2,农田近20.000万hm2和200万人民的生命财产,保护安徽省农田9.492万hm2,人口124万人。

同马大堤巨网段(桩号138+250~144+900)全长6.650km,位于皖河与长江汇流处的大圩拐沿皖河至皖河闸,工程等别为Ⅱ等。堤基系河湖沉积~冲击而成,自地面以下有约14.0m厚的软弱土层。该段堤防工程系1957,1958年穿湖而筑,堤防在筑堤过程中,主要是沿堤线附近取土,并经多次加高培厚而成,堤身填土成份较为单一,土体碾压不均匀,局部土质结构较松散,在不同部位和高程填筑质量均不同,筑堤质量较差。自1983年同马大堤列入国家基建项目以后,逐年进行加固,至2002年达到防御长江1954年型洪水标准。目前该段堤防现状为堤顶宽8.0m、高程22.0m,堤防内、外坡在高程15.5m处设20.0~30.0m平台,平台以上坡比1∶3,平台以下坡比1∶5。

堤防形成后,先后于1959,1960,1968,1973,1983,1996,2010,2011,2015,2016,2019年发生滑坡、沉陷及开裂等重大险情,分别于1964,1968,1995—1996年,2001,2011,2015,2016,2020年进行了多次不同部位应急除险工作。

2 水文气象

巨网段堤防处于亚热带湿润性季风气候区,季节分明。夏季易受太平洋的副热带高压影响,气候炎热多雨。多年平均降雨量为1389.0mm,多年平均蒸发量为1161.0mm。年内降雨量分配不均,主要集中在3—8月份,约占全年降雨量的75%,5—7月份降雨量占全年降雨量的46%,期间最大连续降雨天数为17d,一般每月降雨天数超过10d。降雨量年际变化较大,最大年降雨量达2294.2mm(1954年),最小年降雨量仅758.5mm(1978年),极值比为3.0。最大日降雨量为262.3 mm(安庆,1954年6月24日),多年平均气温16.5℃,极端最高温度40.2℃,极端最低温度-12.5℃,多年平均最高气温37.6℃,多年平均最低气温-6.9℃,年无霜期248d。

3 堤身情况

此段堤线位于皖河与长江汇流交错的河漫滩地上,由南向北倾斜,地势较为平坦,地面高程在10.5~12.0m。由于河水流向几次变迁改道,忽淤忽冲,构成了现今变化复杂的地层。内外平台高程一般为15.5~16.0m,宽约30.0m,河床高程为10.4~10.7m。堤防堤基地面高程为8.6~9.6m,地质层次变化复杂,自地面以下有约14.0m厚的土层较为软弱,含水率大,压缩性高,且变化复杂。堤身以下和堤脚、平台以外的堤基软弱层压缩性存在差异性。堤基土体多为上粘下砂二元结构或成互层状,变异性较大,堤基在上部土层未受破坏情况下抗渗性较好。

3.1 堤身结构及填土组成

堤身主要为素填土,土质主要以重粉质壤土、粉质壤土为主,部分为轻砂壤土、粉砂,一般灰黄色、黄色,局部为灰色,按照其土性成分、填筑状况,将堤身填土分为以下几层:

1)碎石土:杂色、中密,厚0.3~0.5m,碎石大小不均一。上部为柏油路面,该工程区内路面破坏较严重,两侧路肩为重粉质壤土铺盖。

2)O1层:(Q4ml)贴坡土以重质壤土为主,黄色、灰黄色、灰色,软可~软塑,湿~很湿,局部为淤泥质土堆填,夹粉砂和破碎的编织袋,含较多植物根系,成份复杂,表层重粉质壤士强度较高。主要分布于大堤临水面表层,厚度不均。该层部分土体具有弱膨胀性,土质结构松,含水率及粘粒含量均较高,压实度低,大部分不满足填筑标准,填筑质量差。

3)O2层:(Q4ml)人工机械填土(138+250~141+613堤段)或冲填土(141+613~144+900堤段)以壤土、轻砂壤土、细砂为主,黄、灰色,稍密为主,局部夹薄层中壤土(软塑),湿~饱和,表层有0.2~0.3 m的重粉质壤土覆盖层。主要分布在背水坡上,该层在高水位和集中降雨时,粉质砂层含水率较大,通过透水土层,在粘土与砂层结合面高程处渗出,或者在薄弱处形成管涌,进而发生滑塌。

4)O3层:(Q4ml)堤身填土以重粉质壤土、粉质壤土为主,黄色、灰黄色,软可塑,湿,偶夹贝壳屑。此层主要分布在原来的老堤上,经过多年沉降固结,堤身填土的强度有一定的提高,密实度也较高。经过试验分析,此层土体部分具有膨胀性,土质结构较紧密,粘粒含量部分较高,压实度尚可,少部分不满足填筑标准,填筑质量尚可。

同时根据历次勘察资料,该工程段堤身土体碾压较不均匀,局部土质结构较松散,在不同部位和高程其填筑质量均不同:临水面至坝顶附近的贴坡土(O1层)成份复杂,部分土体还具有弱膨胀性,该土体填筑质量较差;背水面表层为重粉质壤土覆盖层,在高水位和集中降雨时易发生滑塌、冲沟等破坏;堤身填土(O3层),主要分布在老堤上,经过多年沉降固结,土质结构较紧密,粘粒含量部分较高,压实度尚可,少部分不满足填筑标准,填筑质量尚可。

3.2 历次堤防加固断面变化情况

1)1957年,堤顶宽5.0m,设计堤顶高程19.9m,内外边坡1∶3~1∶4。

2)1963—1966年,堤顶宽5.0m,堤顶高程20.0m,在堤内外坡14.6m高程处设平台,平台宽20.0m的堤段为142+150~141+400,平台宽8.0m的堤段为143+200~142+250和141+400~141+000,平台以上边坡1∶3,以下1∶5。

3)1977年,在堤防内外高程15.5m处设15.0~30.0m宽的平台,堤顶高程20.3m。

4)1977—1985年,堤后进行了吹填,堤后30.0m范围内沟塘全部填平。

5)1994—1998年,加固工程设计标准断面堤顶宽8.0m,堤顶高程21.5~22.0m,内外边坡1∶3,内侧于15.5m高程处设宽30.0m的平台,平台以下边坡1∶5,外侧于15.5m处设宽度不小于20.0m的平台。并在141+613~144+900堤段内堤坡主要采取泥浆泵冲填方式加培,底部帮宽10.0~20.0m,顶宽2.0m,堤顶加高0.8~1.5m。

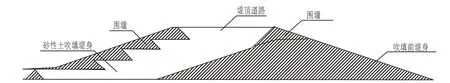

经过这些加固后,大堤形成了“金包银”的断面形式,见图1。

图1 “金包银”的断面示意图

4 堤身主要问题分析

1)堤身填土土质差、含水率高,堤身土体强度弱。据历年勘察成果,均揭示了迎水侧表层贴坡土土质结构松散,含水率高,压实度低,筑填质量差,大部分不满足筑填标准,且部分土体具有膨胀性。另据现场调查、室内试验和以往资料分析,堤身内土体含水率高,接近饱和状态,这主要是由于堤防填土土质差,加培方式不利于及时排出堤身含水,无排水措施而造成的。堤身土体长期受堤内积水浸泡,使其物理力学特性发生复杂变化,进而引起土体软化,逐渐降低了堤身土体强度,减弱了其抵抗破坏能力,从而使堤坡不满足稳定性要求。

2)堤身填土有涌砂现象。同马大堤桩号142+800~144+400共计1600.0m范围内存在涌砂险情,该段大堤采用的是吹填砂培土加固,砂土表面以粘性土作为覆盖隔水层,施工时是以粘性土作为挡墙以形成砂土吹填区,经分层培高施工,属于典型的“金包银”断面。这种断面布置形式容易造成堤身填土厚度不均,在高水位和集中降雨时,渗透压力增强,吹填砂土上覆粘性土层厚度不够,粉细砂在渗透水压力作用下,突破较薄处粘性土覆盖层的约束,形成涌砂渗透点,后经发展形成大面积涌砂。

5 处理措施方案分析

5.1 堤身散浸、涌砂

该段堤防部分堤身采用的是吹填砂培土加固,砂土表面以粘性土作为覆盖隔水层,属于典型的“金包银”断面,这种断面布置形式容易造成散浸、涌砂,涌砂后的堤身密实度不均匀,强度小,易发生滑塌、冲沟等破坏。建议采取护坡、置换、反滤等处理,降低渗透压力,防止土体继续流失,避免涌砂进一步扩展。

5.2 堤身填土强度低

因堤身表层贴坡土土质结构松散,含水率高,压实度低,筑填质量差,大部分不满足筑填标准。这主要是由于堤防填土土质差,加培方式不利于及时排出堤身含水,无排水措施而造成的。采取对堤身填土进行换填并采取必要的排水措施,以满足堤坡稳定性要求。

5.3 堤身填土膨胀性

因堤身填土料源复杂,具有弱、中等膨胀性。采取对具有膨胀性填土堤身进行换填、加固处理。堤身换填土采用粘性土,压实度不小于93%,为增强堤防边坡稳定性,减小堤身高度,在迎水坡堤脚设置戗台。

5.4 处理方案

1)堤身加培:采用迎水侧堤坡整修加培,堤顶宽8.0m,迎水侧和背水侧堤坡均采用1∶3,加培的土料应采用粘性土,压实度不小于93%。为了增强堤防边坡稳定性、减小堤身高度,在迎水坡堤脚设置戗台,戗台顶宽3.0m,顶面中心高程15.61m,台顶横向排水坡1%,平台外坡1∶4,平台一般自然压实。平台外用拆除块石防护。

2)护坡:整修坡面恢复护坡型式采用混凝土护坡型式,迎水侧堤坡高程18.63~15.61m之间坡面采用自锁式混凝土预制块护坡,混凝土护坡以上采用草皮护坡至堤项;背水坡导渗体表面采用草皮防护。

3)导渗排水沟:在堤后背水坡高程16.00m及坡脚处设置导渗纵沟,两道纵沟之间每隔15.0m设置一道连通导渗横沟,沿堤内侧平台间距50.0m设横向沟一道,与堤脚处纵沟道连通。

6 结语

同马大堤巨网段是典型的软基段,建设初期就因堤基软弱而发生多次严重滑坡、塌方险情,后经几次较大的加高培厚和应急除险加固,险情仍然未能彻底清除。该段堤防除堤基软弱外,还存在堤身填土质量差、强度低及含水率高等问题,造成堤坡稳定性不足、堤内坡渗漏、堤顶道路沉陷等险情,因此,对于未加固堤段堤身,提出合理、有效、经济的加固处理方案,消除堤身潜在隐患,确保大堤安全运行。