外环西河泵闸排涝对苏州河通航的影响

2021-10-20傅建彬

傅建彬,孙 龙

(杭州水利水电勘测设计院有限公司,浙江 杭州 310017)

1 问题的提出

水闸既能挡水又能泄水,在平原地区防洪、灌溉、排水、航运等水利工程中应用十分广泛。由于其多为低水头水工建筑物,水闸一般采用底流式(水跃)消能[1],过闸水流在消力池内产生水跃,使闸下急流转变为缓流,但是低水头水工建筑物存在弗汝德数低、水跃消能效果较差的问题[2],下泄水流携带大量能量,水流紊动剧烈,危及下游河床及通航安全[3]。外环西河泵闸工程位于外环西河河口入苏州河处(约110 m),由8 m宽节制闸(设计流量40 m3/s)和20 m3/s的排涝泵站组成,工程平面布置见图1。而苏州河是1条通航河道,通航等级为Ⅵ级,为确保通航船只安全,苏州河最大横向流速不得大于0.3 m/s。如何解决外环西河泵闸在排涝时,下泄水流对苏州河通航的影响是本次研究的重点。本文通过合理确定外河消力池的消能、导流结构,优化工程的总体布置,并对水闸安全运行提出合理的调度要求。

图1 工程平面布置图 单位:m

2 模型设计

模型设计按重力相似准则设计,同时兼顾阻力相似,几何正态,具体各设计参数比尺:

模型长度比尺:λL=20;流速比尺:λV= 200.5=4.47;流量比尺:λQ=202.5=1 788.85;糙率比尺:λn=201/6=1.648。

泵闸模型全长约25 m,采用灰塑板制作,模拟了节制闸、泵站、内外引渠、苏州河的部分河段(见图2)。

图2 模型布置示意图

3 工程设计方案及试验成果

3.1 原设计方案

工程排涝利用水闸自排,在汛期内河水位高于2.50 m或暴雨前,需腾空内河库容时开闸排水,因此主要考虑水闸单向排涝对苏州河通航安全影响。原设计方案中,内外河进出水池长均为15 m,连接外环西河泵闸与苏州河段的外河海漫段长45 m,河底宽20 m,底高程-0.50 m,边坡1:2.5,口宽40 m,河坡高程3.30 m以上采用钢筋混凝土悬臂式挡墙。

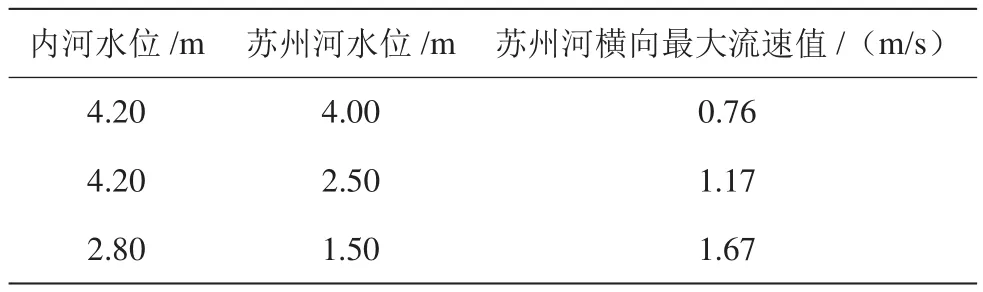

(1)按节制闸排涝流量40 m3/s控制,结合苏州河侧不同水位测试苏州河横向流速、闸门开启度,结果见表1。

表1 按流量控制排涝试验结果表

试验结果表明:在苏州河高水位状况下排涝,其横向流速较小;当外河水位2.50 m时,苏州河最大横向流速为0.94 m/s;当外河水位降至规划控制最低水位1.50 m时,苏州河最大横向流速为1.45 m/s。由此可见,在苏州河平潮,外河水位降至规划控制最低水位1.50 m状态下排涝的工况为最不利通航的工况。

(2)按苏州河横向流速0.30 m/s控制,结合苏州河平潮状态测试节制闸允许排涝量,结果见表2。

正如我们在第一节的最后所总结的一样,推荐系统中的各种算法也具备算法的基本条件,但它们的特别之处在于它们是在通过一个特定的矩阵来分析各个用户的行为数据而得到的一些相关的统计结果(如下图所示),这其实就是为什么推荐系统一般能够准确的得出一个人的喜好的背后原理所在。

表2 按横向流速控制排涝试验结果表

试验结果表明:在满足苏州河横向流速0.30 m/s安全通航标准下,节制闸的允许排涝流量为15.5 ~25.6 m3/s。

3.2 优化设计方案

以上试验结果表明,原设计方案在满足苏州河横向流速0.30 m/s安全通航标准下,不能有效发挥水闸原规划排涝能力(40 m3/s);受征地拆迁限制,本工程泵闸位置及外河海漫段河口宽度均无调整空间。因此本阶段在现有泵闸闸址的基础上,对外河海漫段进行优化,具体方案如下。

3.2.1 调整外河海漫段断面

将原外河海漫梯形断面调整为矩形断面,河底与河口宽均为40 m,河底高程由-0.50 m降至-1.00 m,节制闸按40 m3/s排涝时,苏州河横向流速结果见表3。

表3 按流量控制排涝试验结果表

试验结果表明,外河海漫段断面调整后,增加河道过水面积,但由于闸孔净宽与外河海漫过水面积相差甚大,过闸水流缺乏海漫两侧挡墙的约束,不能充分扩散,其主流的集中度比原方案更加明显。

3.2.2 增加整流措施

针对梯形断面对过闸水流缺乏约束,过闸水流较集中,根据类似工程经验,提出增设整流措施,以便将过闸水流快速向两侧引导扩散,具体采用4种整流措施试验进行比较:

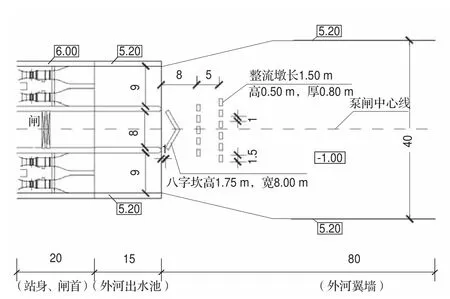

(1)在消力池后1.00 m处增设八字坎,坎高为1.75 m,宽8.00 m(见图3)。

(2)在外河海漫段设置2排整流墩,第1排整流墩设置在闸后5 m处,5个墩,整流墩长1.50 m,高0.50 m,厚0.80 m;第2排整流墩与第1排的净间距4.20 m,错开布置,6个墩,整流墩尺寸与前排相同(见图3)。

图3 八字坎与整流墩布置图 单位:m

(4)在海漫段布置W型坎,宽14.00 m,坎高1.75 m,厚0.80 m(见图4)。

图4 W型坎布置图 单位:m

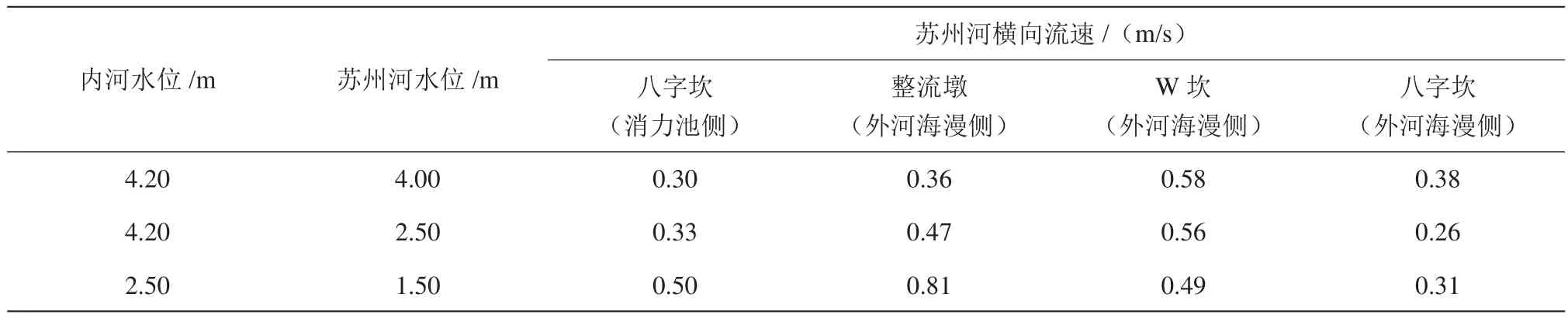

按照规划排涝流量,对以上4种整流措施进行排涝试验,结果见表4。

表4 增设整流措施后排涝试验结果表

试验结果表明:

(1)在消力池侧直接增设八字坎,过闸水流过八字坎后迅速向两侧扩散,消除了由于主流集中而形成的回流,外河流态得到改善。苏州河水位2.50~4.00 m时,河侧横向流速基本能满足通航安全要求,允许排涝流量基本达到40 m3/s的要求。

(2)在海漫段设置整流墩群或折线式连续坎(高度由1.00 m渐变到1.75 m),若高度小于1.20 m,整流效果不明显;墩高为1.50~1.75 m时,八字坎措施整流效果最好。其中设置整流墩后,海漫段水流形态较均匀;W坎措施存在水流偏流影响;八字坎措施对过闸水流的约束效果最好,外河扩散段末端断面流速分布为中间大两侧小,能满足苏州河横向流速0.30 m/s安全通航标准,该方案较好。

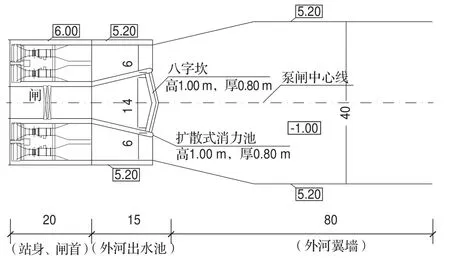

3.2.3 扩散式消力池翼墙+八字型尾坎

(1)由于保洁船只需要过闸,因此海漫段整流措施的高度不宜过高(顶高程不超过0.00 m)。但是根据试验,整流措施高于1.50 m(顶高程0.50 m)时才能较好地发挥整流效果。考虑到原水闸口宽相对外河海漫段口宽较小,为此提出将消力池翼墙改为扩散式,其扩散角为13°,并将消力池翼墙顶高程降为1.00 m。考虑到八字坎效能效果较好,将消力池尾坎改为八字坎(见图5),实测各种通航工况下口门区的平均横向流速均不大于0.30 m/s(最大横向流速也不大于0.30 m/s),能满足通航要求。

图5 扩散式消力池翼墙+八字型尾坎布置图 单位:m

试验结果表明:采用扩散式消力池翼墙+八字型尾坎,过闸水流均为淹没闸孔出流,消力池内形成淹没水跃;消力池尾坎处水流的垂线流速分布呈下大上小,通过海漫段的调整,至防冲槽末,水流垂线流速呈上大下小的分布状态,说明海漫段长度合适,消力池的规模能满足要求。

(2)考虑到水闸具有引水功能,因此试验中以内河侧防冲槽末端断面平均流速0.80 m/s为控制条件,试验内河海漫布置的合理性及苏州河横向流速的安全性,结果见表5。

表5 节制闸引水试验结果表

试验结果表明:内河侧消力池水流的垂线流速分布呈下大上小,水流垂线流速呈上大下小的分布状态,说明内河消力池和内河海漫段长度合适。

4 结 语

(1)消力池采用扩散式翼墙和八字型尾坎,能够较好地促使过闸水流向两侧扩散。外河侧流速分布较为均匀,减小了苏州河航道口门区的横向流速,实测各种通航工况下口门区的平均横向流速均不大于0.30 m/s(最大横向流速也不大于0.30 m/s),能满足通航要求。

(2)外河海漫河口宽需要和闸孔宽度相配套,以便发挥两侧翼墙对水流调整的效果。调整方案将河道由梯形改为矩形,河底高程降为-1.00 m,增大河道断面尺寸后,外河水流集中程度将会比原方案更明显,消能效果更明显。

(3)在消力池末段增设整流墩或八字坎,能有效调整过闸水流流态,在相同的排涝流量下,苏州河内横向流速较原方案减小约40%,但是整流墩与八字坎高度不能过低。

(4)节制闸排涝流量为40 m3/s时,闸门局部开启,过闸水流为淹没闸孔出流。外河防冲槽末,水流垂线流速呈上大下小的分布状态,消力池的规模及海漫段长度合适。

(5)节制闸引水时,引水流量受内河河道抗冲条件限制,若以内河防冲槽末端断面平均流速0.80 m/s为控制条件,苏州河航道口门区平均横向流速小于0.30 m/s(最大横向流速也小于0.30 m/s),对通航没有影响。