《金史》本纪与《国史》关系再探

——苏天爵“金亦尝为国史”辨说

2021-10-19陈晓伟

陈晓伟

(复旦大学 历史学系, 上海 200433)

苏天爵《三史质疑》是研究《辽史》《宋史》《金史》纂修问题最重要的文献[1]421-427。文中“金亦尝为国史,今史馆有太祖、太宗、熙宗、海陵本纪”乃一大关键,学者据此断定金朝曾编纂过纪传体《国史》,大概从章宗开始至宣宗时期[2]。此条直接关系到元修《金史》本纪的取材对象,因为《三史质疑》同时提到“金亡,元帅张侯柔收拾金史北归,中统初送史院,当时已缺太宗、熙宗实录”。这条则是推测今本《熙宗纪》《太宗纪》未取实录而改编自《国史》本纪的核心证据[3]。根据苏天爵至顺、元统两次供职国史馆纂修武宗、文宗实录的经历,我们便信从《三史质疑》为天然的“史料”[4]。实际上,他的各种说法未经任何检验,成立与否尚有疑问。本文以《金史》具体史文结合相关文献重审《三史质疑》,进而对《金史》史源问题再作探讨。

一、苏天爵《三史质疑》之疑

苏天爵《三史质疑》论述金代官修文献流传之文如下:

金亡,元帅张侯柔收拾金史北归,中统初送史院,当时已缺太宗、熙宗实录。岂南迁时并《章宗实录》同见遗乎?而《海陵实录》何故复存?当正大末,义宗东幸,元好问为史官,言于宰相,请以九朝小本实录驮以一马随驾。岂以太祖、太宗、睿宗(世宗父,实录十卷)、熙宗、海陵、世宗、显宗(章宗父,实录十八卷)、章宗、宣宗为九朝乎?不知张侯收图籍时,太宗、熙宗之史何以独见遗也。

金诸臣三品以上方许立传,然多无事业,所书不过历官岁月而已。四品以下当载者多,而史却不载。当访求书之。若夫将相大臣卒于太宗、熙宗、卫王之时者,虽历官岁月,今亦无所考矣。金亦尝为国史,今史馆有太祖、太宗、熙宗、海陵本纪。章宗尝命翰林应奉韩玉修功臣列传,曰:“是家何幸得斯人作传耶!”惜乎其书不存。

太史齐公履谦尝言:“金大定中,翰林应奉耶律履撰《庚午元历》,最为精密。国家修《授时历》时,推算前代历书,惟《庚午历》及唐《宣明历》不差。”又言:“太史院旧有宋前后修改历书因革数百卷,可备修律历志用。”其书后归秘书监。

以上史文存在诸多疑点。首先,“岂南迁时并《章宗实录》同见遗乎”肯定不成立,因为今本《章宗纪》即据此实录改编。其次,苏天爵转述太史院齐履谦之语疏漏十分明显。众所周知,耶律履造《乙未元历》,元初耶律楚材编撰《庚午元历》,混淆父子之历书。最后,所谓“九朝小本实录”是综合元好问履历写成的。按元好问《南冠录引》云:正大末“京城之围,予为东曹都事。知舟师将有东狩之役,言于诸相,请小字书国史一本,随车驾所在,以一马负之。时相虽以为然,而不及行也。崔子之变,历朝实录,皆满城帅所取”[5]775。又元好问撰《漆水郡侯耶律公墓志铭》谓:“正大初,予为史院编修官。当时九朝实录已具,正书藏秘阁,副在史院。”[5]582-583不过元好问未必实指,金诸帝中卫绍王、哀宗实录并未修成,苏天爵在认定太宗、熙宗实录亡佚的前提下遂做如此猜测。

其中,《三史质疑》睿宗、显宗两部实录特别注明卷数,可谓言之凿凿。按,元末编修《金史》效仿卷首《世纪》将追谥者景宣皇帝(宗峻)、睿宗(宗辅)、显宗(允恭)事迹合编作《世纪补》,有学者认为睿、显两篇帝纪的史源即苏天爵所称《睿宗实录》《显宗实录》[6]159。笔者逐条核查《世纪补》,确证《显宗纪》通篇总体以事系日,史料按条类编年,当改编自实录。然而《睿宗纪》却成疑问,其编纂体例及具体内容丝毫看不出脱胎于十卷本《睿宗实录》的痕迹。经过全面比对,《睿宗纪》天辅六年(1122年),黄龙府叛,“帝与乌古乃讨平之”“南路军帅鹘实荅以赃败”,天会五年(1127年)“帝为右副元帅,驻兵燕京”,十一月“帝发自河间,徇地淄、青”,六年(1128年)正月击破宋将马括、二月移剌古破宋军、“宋主奉表请和”、攻克大名府、经略陕西、败宋张浚军于富平、“熙州降”,十三年(1135年)“行次妫州薨”诸条内容,全部与《太祖纪》天辅六年(1122年)十二月甲午,《太宗纪》天会三年(1125年)十月戊申,五年(1127年)六月庚辰、十二月丙寅,六年(1128年)正月甲寅、二月己巳、庚午、七月乙巳、十月庚辰、十二月丙辰、丁卯,七年(1129年)五月乙卯、九月庚午、十二月丙戌至壬寅,八年(1130年)七月辛亥、九月癸亥、乙丑、十一月甲辰至癸亥、十二月乙酉,九年(1131年)正月癸丑、十月戊寅,十年(1132年)四月丁卯、庚午,《熙宗纪》天会十三年(1135年)五月甲申各条“宗辅”纪事相合乃至文字雷同,从而说明两者取自相同的史料,源头无疑为《太祖纪》《太宗纪》所改编的底本。这么说,《睿宗纪》并无独立史源,所谓元修《金史》采摭《睿宗实录》说尚难成立。

再审苏天爵“当时已缺太宗、熙宗实录”,意谓元初这两书实录亡佚。然而,我们检索到郝经编《续后汉书·文艺传·魏》议曰:“宋金源氏禽辽主天祚,降封海滨王。学士王介儒尝为天祚黜辱,及作诏谓‘天祚居位二十载,有罪数千条’。”小注作“金实录太宗获辽主天祚,降封为海滨王”,迻录诏书全文共五百三十余字[7]886-887。据记载,辽天祚帝被金人俘获后,天会三年(1125年)八月改降海滨王,郝经书所引“金实录”即《太宗实录》[6]34。根据书前三篇序文记载,《续后汉书》始撰于至元八年(1271年),次年成书,后来经苟宗道“具注新书本文下”(小注:引金实录出自其手),至延祐五年(1318年)付梓。尽管郝经已在中统元年(1260年)奉命使宋羁留真州(今江苏仪征),《续后汉书》于此期间写作,而金实录入藏翰林国史院时间乃为中统二年(1261年),不过书中所引《太宗实录》内容之来源仍与张柔藏书有关。按《郝经墓志》记载:“蔡国张公闻其名,延之家塾,教授诸子。蔡国储书万卷,付公管钥,恣其搜览。”[8]294郝经及苟宗道所据金实录盖源于此。总之,从《续后汉书》引文看,《太宗实录》于元初存世无疑。

根据苏天爵“金亡,元帅张侯柔收拾金史北归,中统初送史院”一语,我们仔细梳理张柔的履历,传世文献的各类碑传凡涉及此事者,《元史·张柔传》称“中统二年(1261年),以金实录献诸朝”[9]3476,成书于至顺元年(1330年)的《经世大典·臣事·张柔传》亦云,“初,柔收金实录,自始祖至宣宗共四百七十二帙,至是献于朝”[10]70,并未指明诸帝实录详情。苏天爵本人广泛搜集资料编成的《万户张忠武王事略》最为翔实全面,所引《墓志》止称“公独入史馆,收金实录、秘府图书”云云[11]98,也没有提及金实录有所缺失。揆诸文义,苏天爵“不知张侯收图籍时,太宗、熙宗之史何以独见遗也”显然为推测之词。而从《三史质疑》“施宜生”及“徒单氏”二事引《世宗实录》判断,苏天爵确曾披阅金实录,但并不能据此断定他全面掌握或核实过国史院金实录的实藏情况,故当谈及“九朝实录”存佚时也仅作揣测罢了。关于《睿宗实录》十卷的信息来源有很多种渠道,苏天爵不必目验,其实从所经眼的《世宗实录》记述中即可得知。按《金史·世宗纪》大定十一年(1171年)十月丙寅即云“尚书左丞相纥石烈良弼进《睿宗实录》”,此条所据实录原文当标注卷数,则苏天爵所谓《显宗实录》十八卷亦同此理。

《三史质疑》之篇名及末署“余以三史可疑者数事欲就公质”已经明确表达了苏天爵寄书欧阳玄之初衷,意在从个人阅历中为纂修三史提供若干参考建议。既然作为一种议论或设想,《三史质疑》必然与当时国史院所藏金代官修档案甚至修史时利用资料的最终实践有不小差异[12]73-93。笔者谨就《三史质疑》和今本《金史》参差之处择要举例,旨在提醒读者不能盲从苏天爵的“说法”,而是要真正落实到正史文本复核之中,切实考察元朝史官的具体“做法”。这样,由《三史质疑》而引发的关于《金史》纂修的两大问题,即金朝有无纪传体《国史》和今本《太宗纪》《熙宗纪》的史源是否为所谓《国史》本纪,需要重新讨论。

二、所谓金修纪传体《国史》说商兑

元末苏天爵《三史质疑》中“金亦尝为国史,今史馆有太祖、太宗、熙宗、海陵本纪”一条,是金朝纂修《国史》唯一一条过硬的证据,然而元初刘因“金史只有实录”的记载却与之抵牾[13]11a。学者为论证金修《国史》说成立,又从金代文献中发掘出若干佐证。然而它们疑点颇多,尚须仔细推敲。

(一)《金史·酷吏传序》“金史多缺逸,据其旧录得二人焉”之“金史”[14]2777

有学者认为,“此处元人将‘金史’与‘旧录’对举,后者从字面上就容易理解,即谓金朝诸帝实录,那么前者的‘金史’显然不是指实录,它既可能是对金朝历史的一种泛称,但也有可能是指金修之《国史》”[6]58。笔者通检今本《金史》中凡涉及“金史”之用例,综合整体语境判断,此语作为前一种泛称用法确凿无疑。

首先,《佞幸传序》云:“金史自萧肄至胥持国得佞臣之尤者七人,皆被宠遇于三君之朝,以亡其身,以蠹其国,其祸皆始于此,可不戒哉。”[15]2779据考证,该“类传”萧肄、张仲轲、李通、高怀贞、萧裕小传均与本纪史源密切相关。《萧肄传》主体内容与《熙宗纪》皇统九年(1149年)四月壬申、五月戊子及《海陵纪》天德元年(1149年)十二月己未三条相同;《张仲轲传》与《海陵纪》天德二年(1150年)三月丙戌,四年(1152年)八月癸亥、丙子相合,《李通传》与《海陵纪》正隆四年(1159年)二月丁未,正隆六年(1161年)正月癸巳、二月甲寅、四月丁未、九月庚寅、甲午、十月乙巳、丁未及《世宗纪》大定二年(1162年)三甲辰吻合;《马钦传》与《世宗纪》大定二年(1162年)二月己亥相同;《萧裕传》纪事并见《海陵纪》皇统四年(1144年)条、七年(1147年)十一月条、九年(1149年)四月条及天德二年(1150年)正月辛巳、四月戊午、辛酉、七月己丑,贞元元年(1153年)三月丙辰、二年(1154年)正月庚申,据此可证《佞幸传》分条目摘抄实录,其中以《海陵实录》为主体。《佞幸传序》“金史”之义,实际就是史官从实录中梳理出有金一代的七位佞臣。

其次,《宦者传序》叙述缘起说:“惟海陵时有梁珫,章宗时有梁道、李新喜干政,二君为所误多矣。世传梁道劝章宗纳李妃后宫,金史不载梁道始末,弗得而论次之。”[16]2807细检《后妃传·章宗元妃李氏》云:“章宗以建言求得之。宦者梁道誉师儿才美,劝章宗纳之。”[17]1527《裴满亨传》也提到:章宗即位“内侍梁道儿恃恩骄横,朝士侧目,亨劾奏其奸”[18]2144。两者取资《章宗实录》,《宦者传序》“梁道”即据此而来,该“金史”具体指实录。此外,《金国语解》“金史所载本国之语,得诸重译,而可解者何可缺焉”道理相通,从实录中逐条摘录女真语,然后按门类编成[19]2891。

最后,《金史》卷一〇四赞曰:“读金史,至张行信论奥屯忠孝事。”[20]2304此指《张行信传》贞祐二年(1214年)四月行信迁山东东路按察使,“将行,求入见,上御便殿见之。奏曰:‘臣伏见奥屯忠孝饰诈不忠,临事惨刻,与胡沙虎为党。’历数其罪”之文[21]2365。通检《张行信传》,其传文与《宣宗纪》贞祐元年(1213年)闰九月己卯、十月甲寅,三年(1215年)三月丁卯,四年(1216年)八月甲寅、壬戌,兴定元年(1217年)六月己酉,二年(1218年)二月辛亥相合,同取《宣宗实录》。贞祐二年(1214年)四月条亦应如此,则元人所读《金史》乃指《宣宗实录》。

通观《佞幸传》《宦者传》及《金史》卷一〇四之“赞”,再结合具体文本做全面分析,元朝史官所谓“金史”有时指实录,或泛称金源文献,或谓有金一代,并非特定的史书概念,显然与纪传体《国史》无涉。在这种文献语境下,再进一步追查《酷吏传》诸传的史料来源:《高闾山传》谓传主担任懿州宁昌军节度使“贞祐二年(1214年),城破死之”,《宣宗纪》贞祐二年(1214年)十二月乙卯“大元兵徇懿州,节度使高闾山死之”与此相合,这说明该传采自《宣宗实录》是条;《蒲察合住传》“为恒州刺史”“寻为御史所劾,初议笞赎,宰相以为悖理,斩于开封府门之下”,与《哀宗纪》正大元年(1224年)十二月乙巳“恒州刺史蒲察合住有罪,伏诛”条吻合,同取自哀宗朝官修档案。据此,笔者对《酷吏传序》的解释是:由于金朝文献所见这类人物事迹记载不足,便从现存实录中抄撮一二而编成类传。

(二)《金史·地理志·中都路》安肃州安肃条引“《太宗纪》载天会七年(1129年)分河北为东、西路”[22]578

有人指出:“今本《金史·太宗纪》未载此事,而苏天爵言元史馆存有金《国史》之太宗本纪,这想必就是《地理志》这条记载的史源。”[6]58其实,金元时代指称官修史书的“本纪”“实录”,其概念并非泾渭分明,而是时常混称,或者皆谓之“国史”。兹举三例:第一,元好问《续夷坚志·刘政纯孝》记述洺州刘政笃孝事迹:“守臣以闻,世宗嘉之,授太子掌饮丞。以事附史院《本纪》。”[23]1178经核查,此与《金史·孝友传·刘政》内容相同[24]2745。参酌《世宗纪》大定十三年(1173年)四月己巳条“以有司言,特授洺州孝子刘政太子掌饮丞”,可知刘政小传源出《世宗实录》[6]219。那么,元好问所言“本纪”指史馆藏《世宗实录》无疑。第二,黄溍《马氏世谱》载马庆祥履历,注明“事见《金史·宣宗本纪》,新史本纪虽不载,而详见于忠义传”[25]3a。据考证,《马氏世谱》写于至正八年(1348年)至十年(1350年)间[26]。“新史”指此前至正五年(1345年)刊印的《金史》,与此对举的《宣宗本纪》实即《宣宗实录》,即史官将实录原来所附马庆祥小传移植到今本《忠义传》中。第三,洪武元年(1368年)置局纂修《元史》,参与者《胡翰墓志》则谓奉旨编纂“英宗、睿宗实录”,此“实录”具体指本纪[27]12。

参照以上诸例,足见《地理志》所引《太宗纪》未必真是纪传体《国史·太宗纪》。若综合《地理志》略作分析,则更容易理解此事。按安肃条小注全文如下:

按金初州郡志,雄、霸、保、安、遂、安肃六州皆隶广宁府。《太宗纪》载天会七年(1129年)分河北为东、西路,则隶河北东路,岂以平州为南京之后,以六州隶广宁也?不然,则郡志误。

此文附注于本卷末尾,乃是元人辨析六州总体隶属沿革。据今本《地理志·中都路》记载:雄州“天会七年(1129年)置永定军节度使。隶河北东路,贞元二年(1154年)来属”;霸州“隶河北东路,贞元二年(1154年)来属”;保州“天会七年(1129年)置顺天军节度使,隶河北东路,贞元二年(1154年)来属”;安州“天会七年(1129年)升为安州,隶河北东路”;遂州“天会七年(1129年)改为遂州,隶河北东路,贞元二年(1154年)来隶”;安肃州“天会七年(1129年)升为徐州,军如旧,隶河北东路,贞元二年(1154年)来属”。由此可知这六州最初于天会七年(1129年)隶属河北东路。复检《地理志》,河北东路条“天会七年(1129年)析河北为东、西路”,及河北西路条“天会七年(1129年)析为西路”与上述记载相合[28]599,602。由此可见,《地理志》叙述天会七年(1129年)六州隶属与河北分为东、西路情况与旧本《太宗纪》旨意相合。

值得注意的是,元修《地理志》当时虽有系统文献参考,但同时兼采实录内容。上京路条、临潢府条、中都路条、南京路条追述历史沿革均有与本纪相同的史文。最典型者:大名府路条谓“贞祐二年(1214年)十月置行尚书省”[29]627,此指《宣宗纪》贞祐二年(1214年)十月乙卯“遣参知政事孛术鲁德裕行尚书省于大名府”,同取资《宣宗实录》。北京路泰州条附录大定二十一年(1181年)“边堡”设置详情[22]563-564,根据《世宗纪》大定二十一年(1181年)四月戊申“增筑泰州、临潢府等路边堡及屋宇”的记载,证明《地理志》“边堡”乃抄撮《世宗实录》相关条目。庆原路条最后附载“边将”和“皇统六年(1146年),以德威城、西安州、定边军等沿边地赐夏国,从所请也。正隆元年(1156年),命与夏国边界对立烽候,以防侵轶”[29]652-653,其中一条见于《熙宗纪》皇统六年(1146年)正月庚寅“以边地赐夏国”,表明具有共同的文献源头——《熙宗实录》(非所谓《国史·熙宗纪》,说详下文)。结合上文“本纪”指称实录,以及《地理志》采纳实录条文的案例,今本《地理志》各条与旧本《太宗纪》吻合内容,属《太宗实录》内容更为合理。

(三)《大金德运图说》所称“皆载之国史”

据贞祐二年(1214年)正月二十二日《省判》记载:“圣朝太祖圣训,完颜部色尚白,白即金之正色,自今本国可号大金。又尝有纯白鸟兽瑞应,皆载之国史。”[30]312下栏-313下栏论者认为,此“国史”应当指的是时已修成的《国史》太祖本纪[6]58-59。须知,《省判》“大金”国号取义缘由和“纯白鸟兽瑞应”乃是两条年代不同的史文,绝非一条整体叙事。按《右谏议大夫吏部侍郎张行信议》的表述最为明确:

太祖开国之始,谓部色尚白。白者,金之正色,乃以大金为号。天辅年间,又多有纯白之瑞。凡此数者,皆暗相符应,运之为金,亦昭昭矣。或谓部色尚白。国号为金[30]319上栏。

《右拾遗田庭芳议》亦载“兼天辅之初,有纯白鸟兽屡尝来见”[30]320上栏。据此可知,以上两条系年分别属于收国、天辅,前者即《太祖纪》收国元年(1115年)正月壬申所载阿骨打语“金之色白,完颜部色尚白”,后一条瑞应可惜不见于今本《金史》天辅(1117-1123年)纪事。贞祐二年(1214年)金儒议论金朝德运屡次援引此二事,此外四年(1216年)二月张行信驳斥王浍“本朝绍高辛,黄帝之后也”之说:“按《始祖实录》止称自高丽而来,未闻出于高辛……况国初太祖有训,因完颜部多尚白,又取金之不变,乃以大金为国号。”[21]2366-2367从张行信引述《始祖实录》作为德运论据这一线索判断,以上《大金德运图说》两条的源头“皆载之国史”,实际上仍引据《太祖实录》,所谓“太祖有训”或“圣训”即今本《太祖纪》所见阿骨打语,“纯白鸟兽”则是原实录所载天辅(1117-1123年)间的一条瑞应记录。

(四)赵秉文所撰《祁忠毅公传》

这篇确实与《金史·祁宰传》内容高度雷同。故有学者指出,元修《金史》本自《祁忠毅公传》,怀疑赵秉文的这篇传记有可能就是专为金修《国史》而作的[6]59,192。将两文仔细对比,其实仍有龃龉不合之处:首先,《祁宰传》“綦戬,宰壻也,海陵疑奏疏戬为之。辞曰:‘实不知也。’海陵犹杖戬。召禁中诸司局官至咸德门,谕以杀宰事”和“章宗即位,诏访其子忠勇校尉、平定州酒监公史,擢尚药局都监”两段文字逸出《祁忠毅公传》。其次,祁宰散官和赠官,《金史》作“累迁中奉大夫”、大定四年(1164年)下诏和李秉钧上言“赠资政大夫”,而赵秉文分别写作“通奉大夫”“资德”。以上两种系统性歧异透露出,《祁宰传》《祁忠毅公传》恐非直接抄袭那么简单。其实张棣《正隆事迹》详细记述正隆五年(1160年)正月“翰林医药使祁宣奏封事谏亮”,亦即祁宰,表明其事迹早在赵秉文撰文之前已经成熟[31]1741下栏。根据《海陵纪》正隆四年(1159年)十二月乙亥“太医使祁宰上疏谏伐宋,杀之”这条推测,祁宰小传当附丽于《海陵实录》此条。若如此,《金史·祁宰传》与《祁忠毅公传》文献本末关系需要甄别,通过此条材料论证章宗时期编纂《国史》显然有些牵强。

综上所述,《酷吏传序》“金史”、《地理志》“太宗纪”、《大金德运图说》“国史”及赵秉文《祁忠毅公传》作为目前支撑苏天爵“金亦尝为国史”说的主要证据,乍一看有合理之处,实际却存在诸多破绽。细绎元好问“九朝实录”及《经世大典》“自始祖至宣宗共四百七十二帙”两则史文,乃指金实录总体情况,苏天爵明显是为凑足“九朝”之数,当中竟遗漏《始祖实录》,所提出的《睿宗实录》则不成立,其说法漏洞过多。从《金史》及相关记载看,始祖、太祖、海陵、世宗、章宗、宣宗、显宗七部实录确实被元人改编成帝纪,今本《太宗纪》《熙宗纪》同样应根据实录。不过,坐实这一结论,最终破解苏天爵“当时已缺太宗、熙宗实录”及《太宗纪》《熙宗纪》源自《国史》说,须切实结合《金史》具体文本详细展开。

三、元修《金史·太宗纪》《金史·熙宗纪》取材与编纂

《金史·太宗纪》《熙宗纪》的史源乃一大疑惑。苏天爵判定此二帝实录已缺,然而元初郝经《续后汉书》却引金实录。金实录“降封为海滨王”诏书谓“八月七日降封辽主为海滨王”,今检《太宗纪》天会三年(1125年)八月癸卯“斡鲁以辽主至京师”,丙午“辽主延禧入见,降封海滨王”,以及《辽史·天祚帝纪》保大五年(1125年)八月“癸卯,至金。丙午,降封海滨王”[32]398,足见两书同源。该二史“丙午”即七日,与金实录亦正相合。这种默契相印证的文献关系意味着《金史》《辽史》所据蓝本原本附载降封诏书。当然,最有说服力的证据是从金代文献中发掘《太宗实录》《熙宗实录》,将其文本与《金史》质证发明。要之,唯有探索整体编纂模式,才能彻底厘清史料来源、构成的诸条脉络,从而解决史书体例问题。

除《续后汉书》引《太宗实录》外,《大金吊伐录》所载《降封昏德公诏》亦注明“《太宗皇帝实录》内录到”。天会六年(1128年)八月诏书“及降新封,用遵旧制,可封为昏德公。其供给安置,并如典礼”[33]67a-b,《太宗纪》是年八月丁丑“以宋二庶人素服见太祖庙,遂入见于乾元殿。封其父昏德公、子重昏侯”条正与此相合。综合以上两个《太宗实录》与《太宗纪》互证的案例,可见《太宗实录》最初收录诏书原件,史官以此为蓝本改编成纪传体本纪时加以删削或大幅简化,而为列传、志书所保留。这种传统的纂修方式在元修《金史》过程中普遍适用,太宗、熙宗两朝也不难证明。按《西夏传》云:

初,以山西九州与宋人,而天德远在一隅,缓急不可及,割以与夏。后破宋都获二帝,乃画陕西分界,自麟府路洛阳沟东距黄河西岸、西历暖泉堡,鄜延路米脂谷至累胜寨,环庆路威边寨过九星原至委布谷口,泾原路威川寨略古萧关至北谷川,秦凤路通怀堡至古会州,自此直距黄河,依见今流行分熙河路尽西边以限封域。复分陕西北鄙以易天德、云内,以河为界[34]2867。

经过对《西夏传》史源进行整体分析,与诸帝本纪逐条比对的结果是相互吻合的,说明出自同一史源。幸运的是,《地理志·鄜延路》末附天会五年(1127年)“元帅府宗翰、宗望奉诏伐宋,若克宋则割地以赐夏。及宋既克,乃分割楚、夏疆封”事,所叙文书全部内容与《西夏传》上文完全相同[29]650。根据“天会五年(1127年)”这一时间线索,找到《太宗纪》是年三月丁酉条立宋太宰张邦昌为大楚皇帝“割地赐夏国”即此事。这说明《西夏传》《地理志》《太宗纪》割地赐夏均源自同一种文献。此外,《大金吊伐录》所载天会五年(1127年)三月《与楚计会陕西地书》即为《金史》上述内容,其抬头作“大金骨卢你移赉勃极烈、左副元帅皇子元帅谨致书于大楚皇帝缺下”[35]46a-48a,此人即移赉勃极烈兼左副元帅宗翰,亦与《金史》记载相同。综合天会三年(1125年)八月降封海滨王、五年(1127年)三月割地赐夏国及六年(1128年)八月封昏德公,初步表明《太宗纪》纪事虽简略,不过同书列传、志书中皆录有原始诏书,且有《大金吊伐录》为证,这显然与《太宗实录》直接相关。

以上对于《太宗实录》存在之蠡测,我们利用《金史》列传与本纪的同源关系亦可证实。据《列女传·韩庆民妻》记载:

韩庆民妻者,不知何许人,亦不知其姓氏。庆民事辽为宜州节度使。天会中,攻破宜州,庆民不屈而死,以其妻配将士,其妻誓死不从,遂自杀。世宗读《太宗实录》,见庆民夫妇事,叹曰:“如此节操,可谓难矣。”[36]2798

按元修《金史》设立各专题类传,材料基本抄撮实录。例如,《列女传·雷妇师氏》与《章宗纪》明昌三年(1192年)四月戊午“赐同州贞妇师氏谥曰‘节’”条吻合,即取资《章宗实录》;上文引《孝友传·刘政》与《世宗纪》大定十三年(1173年)四月己巳条均源出《世宗实录》等等。这样,《列女传》“韩庆民妻”与《太宗纪》天会二年(1124年)十一月癸未“阇母下宜州,拔杈枒山,杀节度使韩庆民”条相合,应采摭相同文献,传文中所言《太宗实录》即为此事的直接源头。

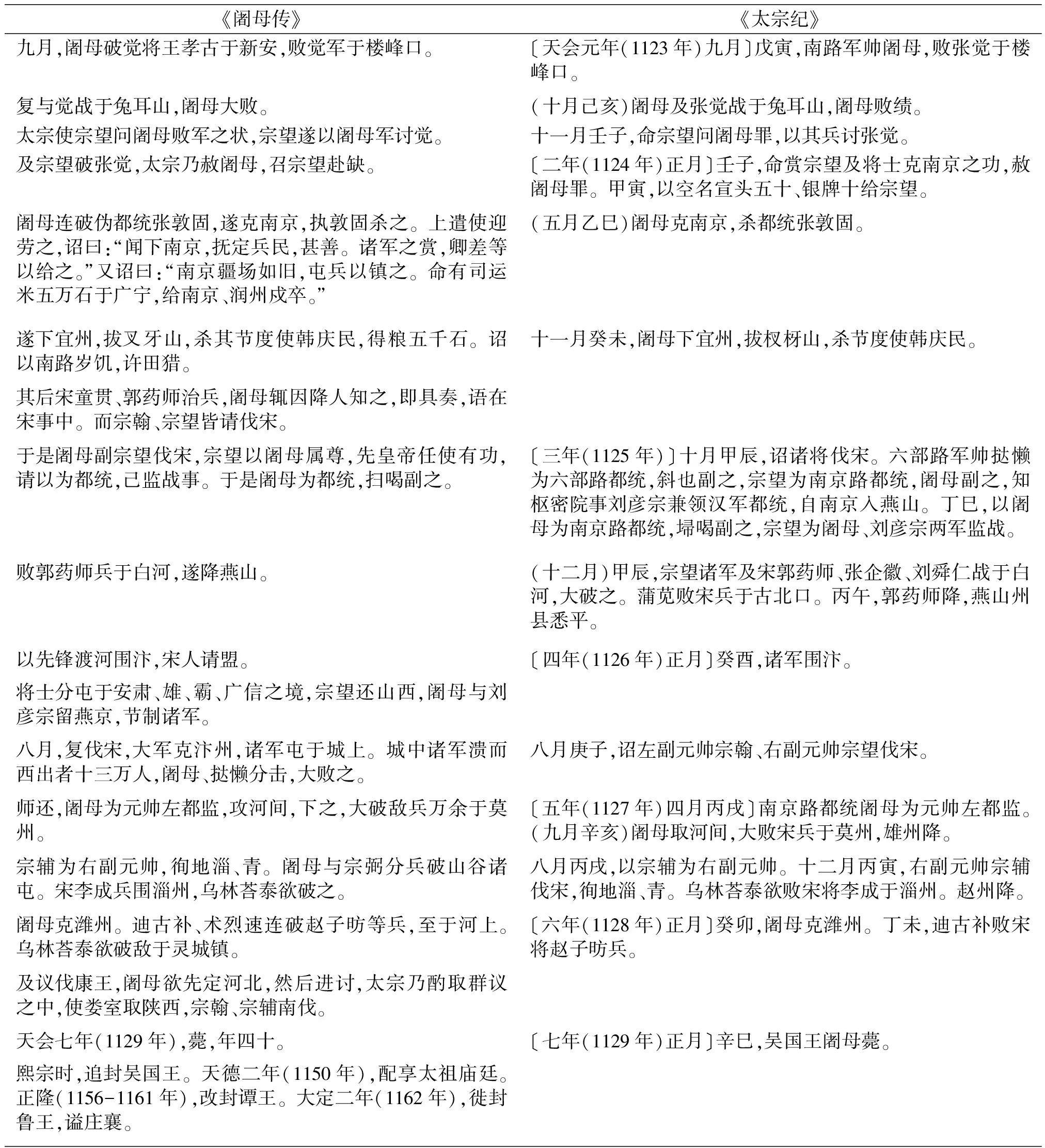

另外一条线索是《阇母传》“遂下宜州,拔叉牙山,杀其节度使韩庆民,得粮五千石”的记载也与《列女传》《太宗纪》“韩庆民”条相同[37]1640-1643。现分析《阇母传》史料的构成情况:该传太祖朝史文与《太祖纪》收国二年(1116年)四月乙丑、天辅二年(1118年)三月癸未、四年(1120年)三月辛酉、五月甲寅、六年(1122年)正月癸酉、乙亥、七年(1123年)二月癸巳、五月己巳、六月壬午重合。表1所列天会年间(1123-1138年)全部十七条纪事中的十四条与《太宗纪》若合符契,其中“宗望以阇母属尊,先皇帝任使有功,请以为都统,己监战事”,《宗望传》亦载“宗望奏曰:‘阇母于臣为叔父,请以阇母为都统,臣监战事。’上从之。以宗望监阇母、刘彦宗两军战事”。此外“其后宋童贯、郭药师治兵”至“宗翰、宗望皆请伐宋”这条虽不载于本纪,亦详见《宗望传》。实际上,《宗望传》与《太祖纪》《太宗纪》比较结果亦为同源文献,与《阇母传》史料来源情况相似。这其实就是元修《金史》固有的一套编纂模式:本纪与诸列传史料同源,前者系统改编实录,后者则从实录中摘抄与传主有关的史料,一般较本纪内容详瞻。具体看,《阇母传》天会二年(1124年)五月乙巳“阇母克南京”后收录两件安抚诏书;“诏以南路岁饥,许田猎”两事主为太宗,却不见今本《太宗纪》,实乃与传主无涉,显然是史官盲目抄书的结果。综上分析,从《阇母传》“杀其节度使韩庆民”与《太宗纪》《列女传》同源关系中,能够证明诸者所据底本附丽小传式的详细记载,这与纪传体《国史》本纪言简意赅的叙事体例迥异,那么,上文取资于《太宗实录》才是最为合理的解释。

表1 传、纪史文同源表

除《太宗实录》得到证实外,从今本《金史》和金代文献中仍可钩沉《熙宗实录》之存在。按《金史·礼志·上尊谥》载天会十四年(1136年)八月追谥九代祖及“仍请以始祖景元皇帝、景祖惠桓皇帝、世祖圣肃皇帝、太祖武元皇帝、太宗文烈皇帝为永永不祧之庙。须庙室告成,涓日备物,奉上宝册,藏于天府,施之罔极”[38]775,《熙宗纪》是年八月丙辰“追尊九代祖以下曰皇帝、皇后,定始祖、景祖、世祖、太祖、太宗庙皆不祧”与之相合。天会十四年(1136年)八月追谥并见于《大金集礼·奉上祖宗谥号》,该书“二十一日奉上”注文云“《熙宗实录》云‘施之罔极。丙辰,奉上’”[39]46。按是月丙申朔,丙辰为二十二日,这与《熙宗纪》亦正相合。据此判断,《熙宗纪》《礼志》理当为一条整体史料,亦即《熙宗实录》天会十四年(1136年)八月丙辰条。那么,《礼志》则据实录改编。

以上论证《太宗实录》《熙宗实录》与元修《金史》具有直接的史源关系。最有力的证据当数《金史》取材颇为详瞻的两朝实录体文献。笔者将《金史》中卒于熙宗皇统且涉及太宗朝的人物列传全面梳理,确认卷六五《蒲家奴传》《谩都本传》《昂传》、卷六九《太祖诸子传》、卷七〇《完颜忠传》、卷七一《斡鲁传》《婆卢火传》《阇母传》、卷七二《娄室传》《银术可传》《拔离速传》《习古乃传》、卷七三《完颜希尹传》、卷七四《宗翰传》《宗望传》、卷七六《太宗诸子传》《杲传》《宗幹传》、卷七七《宗弼传》《张邦昌传》《昌传》、卷八〇《熙宗诸子传》《阿离补传》、卷一三三《叛臣传·耶律余睹》等绝大多数史文与本纪重合,并且诸传互见雷同内容,这些同源材料不是取资独立的个人附传,而是改编自相同的文献,此即《太宗实录》《熙宗实录》。

现举证比较典型的两例:第一,卷六六《挞懒传》叙述宗室特进挞懒天会五年(1127年)围汴京与卷七七《昌传》(昌本名挞懒)大段重复[40],总体看,此两传的史料构成均有与本纪相同的内容,共同抄袭诸实录,由于两人女真名字相同,不同史官从同一种《太宗实录》中摘抄史料时遇“挞懒”便不加辨析地分别写进本传[41]1880。第二,《习古乃传》叙述履历从“尝与银术可俱往辽国取阿疎,还言辽人可取之状,太祖始决意伐辽矣”开始,至“为都统,移治东京,镇高丽”结尾,只字未提个人出身及生卒年,根本不像传记体例,其主体内容并见于《太祖纪》《太宗纪》。该传谓“乌虎里部人迪烈、划沙率部族降”,叙述朝廷授官:“迪烈加防御使,为本部节度使。划沙加诸司使,为节度副使,知迪烈底部事。挞离答加左金吾卫上将军,节度副使,知突鞠部事。阿枲加观察使,为本部节度使。”[42]1666矛盾之处在于,迪烈、阿枲同时被授予“本部节度使”。据《太宗纪》记载,天会二年(1124年)闰三月己丑“乌虎里、迪烈底两部来降”,三年(1125年)二月丁卯“以厖葛城地分授所徙乌虎里、迪烈底二部及契丹民”,由此可见两个部落一并归降,朝廷任命两部节度使分别为阿枲、迪烈。据此可知,《习古乃传》抄录与《太宗纪》相同源的文献,节抄史文有所遗漏才造成上述结果,所幸内容翔实,保留原文较多。

这种纪传互证的做法无疑有助于厘清元修《金史》所据太宗、熙宗文献的整体面目,主要体现在四个方面:探明君臣对话的原始内容,复原诸多叙事细节,呈现诏令文书的基本形态,钩沉实录之全貌。其中前两点在各个本传摘抄实录的段落中均有不同程度的体现,下文将重点考证后面两个问题。

保留原始诏书最集中丰富者,要数《西夏传》。该传“宗望至阴山,以便宜与夏国议和”附录“其书曰”计五十余字,《太宗纪》未载,《交聘表》夏栏天会元年(1123年)“宗望至阴山,以便宜与夏国议和,许以割地”即指此事。又,天会二年(1124年)“始奉誓表,以事辽之礼称藩,请受割赐之地”“乾顺遣把里公亮等来上誓表”“太宗使王阿海、杨天吉往赐誓诏曰”“金于是,宋人与夏人俱受山西地,宋人侵取之,乾顺遣使表谢赐誓诏,并论宋所侵地”诸条附载各种原始文书[34]2866-2868,《交聘表》夏栏天会二年(1124年)正月、三月、闰三月、十月四条皆有相应记载,《太宗纪》天会二年(1124年)正月甲戌、三月辛未、闰月戊寅、十月甲辰亦与《西夏传》《交聘表》一一印证。此外,《高丽传》谓“上使高伯淑、乌至忠使高丽”及“乞免索保州亡入边户”[43]2885-2886,《交聘表》高丽栏天会四年(1126年)七月、九年(1131年)二月乙亥“高丽使上表,乞免索保州亡入边户事”与此相合,《太宗纪》仅有天会四年(1126年)七月丙寅“遣高伯淑等宣谕高丽”,而缺失后一条记载。根据《金史》编纂体例,本纪和《交聘表》共同记述两国交聘事,前者省书副使,《交聘表》逐条抄撮实录则完整地保留正副使节,如天会五年(1127年)八月派遣高丽使,《太宗纪》仅作“耶律居谨”,后者高丽栏谓“以耶律居谨、张淮为宣庆高丽使”,可见这条与通例相一致。以上利用《西夏传》《高丽传》与《交聘表》《太宗纪》同源线索,从中挖掘出原属实录的大量原始交聘文移。

《金史》中金宋交往的文书同样很多,《太宗纪》天会四年(1126年)正月叙述宗望问宋取首谋平山童贯等及金宋修好合议条文比较简略。《宗望传》详细记载云:

四年(1126年)正月己巳,诸军渡河,取滑州。使吴孝民入汴,以诏书问纳平州张觉事,令执送童贯、谭稹、詹度,以黄河为界,纳质奉贡。癸酉,诸军围汴。宋少帝请为伯侄国,效质纳地,增岁币请和。遂割太原、中山、河间三镇,书用伯侄礼,以康王构、太宰张邦昌为质。沈晦以誓书、三镇地图至军中,岁币割地一依定约,语在宋事中[44]1705。

“语在宋事中”是指《金史·交聘表》宋栏天会四年(1126年)正月诸条[45]1390-1398,均与《太宗纪》同源。循此思路,细检《宗翰传》,天会四年(1126年)十二月癸亥少帝奏表降,“诏元帅府曰:‘将帅士卒立功者,第其功之高下迁赏之。其殒身行阵,没于王事者,厚恤其家,赐赠官爵务从优厚。’使勖就军中劳赐宗翰、宗望,使皆执其手以劳之。”七年(1129年)“康王以书请存赵氏社稷”,附载“康王尝致书元帅府称‘大宋皇帝构致书大金元帅帐前’,至是乃贬去大号,自称‘宋康王赵构谨致书元帅合下’。其四月、七月两书皆然。元帅府答其书,招之使降”[46]1697,1698。以及《刘豫传》记载天会八年(1130年)册立刘豫始末兼采金朝官修文献,共有两道太宗诏书,一曰“俟宋平,当援立藩辅,以镇南服,如张邦昌者”,二曰“今立豫为子皇帝,既为邻国之君,又为大朝之子,其见大朝使介,惟使者始见躬问起居与面辞有奏则立,其余并行皇帝礼”[47]1760。整个叙述过程中有谓“臣宗翰、臣宗辅议”云云,仍遗留最初奏议的原始状态。此外,《熙宗纪》皇统二年(1142年)二月辛卯“宋使曹勋来许岁币银、绢二十五万两、匹,画淮为界,世世子孙,永守誓言”及三月丙辰“遣左宣徽使刘筈以衮冕圭册册宋康王为帝”记述相当简略,《交聘表》宋栏仅记载“宋端明殿学士何铸、容州观察使曹勋来进誓表”和“遣光禄大夫左宣徽使刘筈册宋康王为宋帝”,而《宗弼传》则将何铸所进誓表“臣构言”云云和“册康王为宋帝”册文全文抄录其中[48]1755-1756。

除交聘文书外,《金史》还存有多种涉及太宗、熙宗两朝内政诏书。第一,按《太宗纪》天会二年(1124年)二月庚寅“诏命给宗翰马七百匹、田种千石、米七千石,以赈新附之民”及丙午“宗翰乞济师,诏有司选精兵五千给之”,《宗翰传》内容不仅与上述两条相同,而且还一并收录两份诏书。第二,《熙宗纪》谓天眷三年(1141年)九月癸亥“杀左丞相完颜希尹、右丞萧庆及希尹子昭武大将军把搭、符宝郞漫带”,《完颜希尹传》亦有相同文字,同时记载天眷三年(1141年)赐希尹诏曰:“师臣密奏①,奸状已萌,心在无君,言宣不道。逮燕居而窃议,谓神器以何归,稔于听闻,遂致章败。”[49]1686第三,《熙宗纪》皇统九年(1149年)四月壬申夜“大风雨,雷电震坏寝殿鸱尾,有火入上寝,烧帏幔,帝趋别殿避之”,五月戊子“命翰林学士张钧草诏,参知政事萧肄擿其语以为诽谤,上怒,杀钧”,《五行志》与此雷同[50]536,《佞幸传·萧肄》抄取相同材料,详细叙述“帝徙别殿避之,欲下诏罪己,翰林学士张钧视草”及“以手剑剺其口而醢之,赐肄通天犀带”[15]2780。

以上论证《西夏传》《高丽传》《交聘表》、诸列传与《金史》本纪有着共同的源头,其实《五行志》《食货志》《选举志》《地理志》等志书的史料来源也与此相关,据此钩沉出太宗、熙宗实录的佚文。《五行志》:太宗、熙宗时期共计二十八条记录,当中有二十二条与本纪相契合;除“天眷元年(1138年)夏,有龙见于熙州野水,凡三日”抄自《松漠记闻》外[51]1a-b,其余天会二年(1124年)“曷懒移鹿古水霖雨害稼,且为蝗所食”、九年(1131年)七月丙申“上御西楼听政,闻咸州所贡白鹊音忽异常,上起视之,见东楼外光明中有像巍然高五丈许,下有红云承之,若世所谓佛者,乃擎跽修虔,久之而没”、十五年(1137年)七月辛巳“有司进四足雀”、皇统二年(1142年)秋“燕、西东二京、河东、河北、山东、汴、平州大熟”、三年(1143年)“陕西旱”这五条不见于他书。《食货志》诸篇:《户口》天会元年(1123年)、二年(1124年)、三年(1125年)、七年(1129年)、皇统四年(1144年)各条内容分别见于《太宗纪》天会元年(1123年)十一月己巳、十二月甲午、二年(1124年)正月戊午、四月乙亥、三年(1125年)七月壬申、七年(1129年)三月壬寅、《熙宗纪》皇统四年(1144年)十月甲辰;《田制》天会九年(1131年)五月、天会十四年(1136年)与《太宗纪》《熙宗纪》相吻合;《租赋》天会十年(1132年)条与《太宗纪》是年正月壬子条相同。该志独家史料如下:《租赋》天会元年(1123年)“勅有司轻徭赋,劝稼穑”、天眷五年(1143年)十二月“诏免民户残欠租税”以及皇统三年(1143年)“蠲民税之未足者”[52]1056-1057;《榷场》皇统二年(1142年)五月“许宋人之请,遂各置于两界”,九月“命寿州、邓州、凤翔府等处皆置”[53]1113;《和籴》皇统二年(1142年)十月“燕、西、东京,河东,河北,山东,汴京等路秋熟,命有司增价和籴”[53]1116-1117;《入粟》皇统三年(1143年)三月“陕西旱饥,诏许富民入粟补官”,以上七条本纪未载[53]1124。《选举志一·进士诸科》天会五年(1127年)“以河北、河东初降,职员多缺,以辽、宋之制不同,诏南北各因其素所习之业取士,号为南北选”,天眷元年(1138年)五月“诏南北选各以经义词赋两科取士”[54]1134-1135,依据的是《太宗纪》天会五年(1127年)八月丙戌诏曰“河北、河东郡县职员多缺,宜开贡举取士,以安新民。其南北进士,各以所业试之”和《熙宗纪》天眷元年(1138年)五月己亥“诏以经义、词赋两科取士”。综上诸志与本纪比较,结果大多相合,还有诸条逸出,恰恰说明取材相同。也就是说,史官根据不同主题从原始档案中抄录史料分门别类,而编成各志。

最后,还可利用人物本传证明两部实录为元修《金史》所取。按《三史质疑》云,“若夫将相大臣卒于太宗、熙宗、卫王之时者,虽历官岁月,今亦无所考矣”,理由是“当时已缺太宗、熙宗实录”,两朝实录中的小传则随之亡佚,由此意味着编纂两朝人物本传的资料将会有所缺失,实际结果却不是这样。我们通过考察金诸臣本传,总结出两种编纂类型:第一种是传文不仅叙事详明,而且时间精准,尤其是多条史文还系有干支纪日,根本不似传记体例,实则与本纪雷同,同抄自实录,上文列举蒲家奴等人事迹即如此;第二种是传主叙事与本纪呈两条文献脉络,表明其底本分别来自私家提供行状而经官方钦定的附传和实录所据“日历”这两套记述系统。卷七八《刘彦宗传》《时立爱传》《韩企先传》、卷一二五《文艺传·吴激》则属后一种类型,具有独立系统的原始列传。今可考者,《太宗纪》天会六年(1126年)十月癸酉“知枢密院事刘彦宗薨”,《熙宗纪》皇统六年(1146年)二月丙寅“右丞相韩企先薨”,可知此二人小传原来附载实录中的两条之下,元朝史官理当从中抄录。

元初,王鹗试图编纂《金史》曾草拟一份提纲及附录说明:“帝纪九”:太祖、太宗、熙宗、海陵庶人、世宗、章宗、卫绍王、宣宗、哀宗,其中唯有卫绍王和哀宗注作“实录缺”,言外之意是其他本纪可根据现存实录改编[55]180-181。据上文考证,《金史》各表、志、传史料与本纪具有同源关系,据此厘清太宗、熙宗两朝文献的总体面目,其总量绝非《太宗纪》《熙宗纪》呈现得如此之少,而是具备一定规模,各形式的史料相当丰富,如内外诏令文书、君臣对话内容、叙事细节及人物附传,等等,这些根本不是《国史》本纪这种体例所能承载的,真正来自两部实录。实实在在的文本证据,能够与《续后汉书》引金实录、《大金吊伐录》载《降封昏德公诏》、《大金集礼》注文《熙宗实录》相互印证,最终结果表明,元修《金史·太宗纪》《熙宗纪》蓝本当为实录。

那么,《三史质疑》“金亦尝为国史,今史馆有太祖、太宗、熙宗、海陵本纪”和“当时已缺太宗、熙宗实录”的根据是什么?能否成立?若据此条反驳整个《金史》编纂模式和史源线索,恐怕还需要拿出更多的证据。

注 释:

① “师”,点校本误改作“帅”,今回改。