冷再生半柔性基层沥青路面病害分析

2021-10-16赵子雪安红山徐希忠

赵子雪,安红山,徐希忠,孙 岳

(1.山东省交通科学研究院,山东 济南 250031;2.山东泰山路桥工程公司,山东 泰安 271000)

引言

由于我国冷再生技术还处于起步阶段,多数研究[1-5]还是集中在冷再生混合料设计和路用性能方面。徐金枝[5]通过室内试验,系统研究了泡沫沥青冷再生基层混合料物理性能和路用性能的诸多影响因素,如沥青发泡质量、矿料参数、水、温度等,对现有设计方法进行了优化;孙岩松[3]试验分析了0%~5%水泥掺量对乳化沥青冷再生混合料性能的影响,研究结果表明,随水泥掺量增加,冷再生混合料的高温性能、抗水损害能力和力学性能都得到一定提升,而低温性能存在最佳水泥产量为1.5%。然而,对冷再生基层沥青路面建成后路面状况缺乏研究,而现有路面状况研究仍然以半刚性基层沥青路面为主导,沙庆林、孙立军等[7-9]对半刚性基层沥青路面早期破坏地特征、机理等进行了系统深入研究。然而,冷再生基层具有半柔性基层特性,路面病害也不同于半刚性基层沥青路面。以上研究成果没有涉及冷再生基层沥青路面病害,对路面早期病害特征、成因和发展过程不清楚,导致养护工作具有一定的盲目性。

1 路况调查

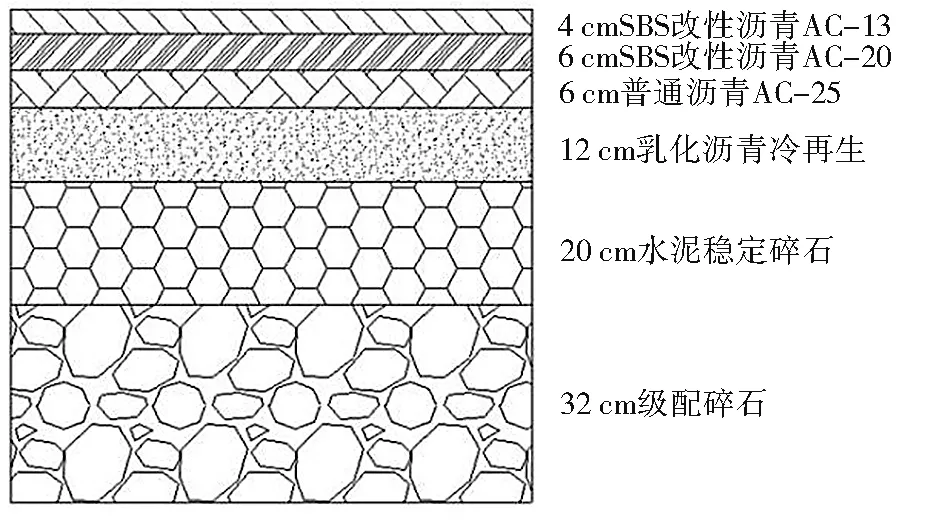

某高速公路全长117.018 km,于1996 年全面建成通车,2006 年和2007 年采用乳化沥青冷再生技术实施路面改造,路面结构见图1。设计年限为10 a,累计标准轴载作用次数为2.357×107次,设计弯沉值为33(0.01 mm)。

图1 高速路面结构

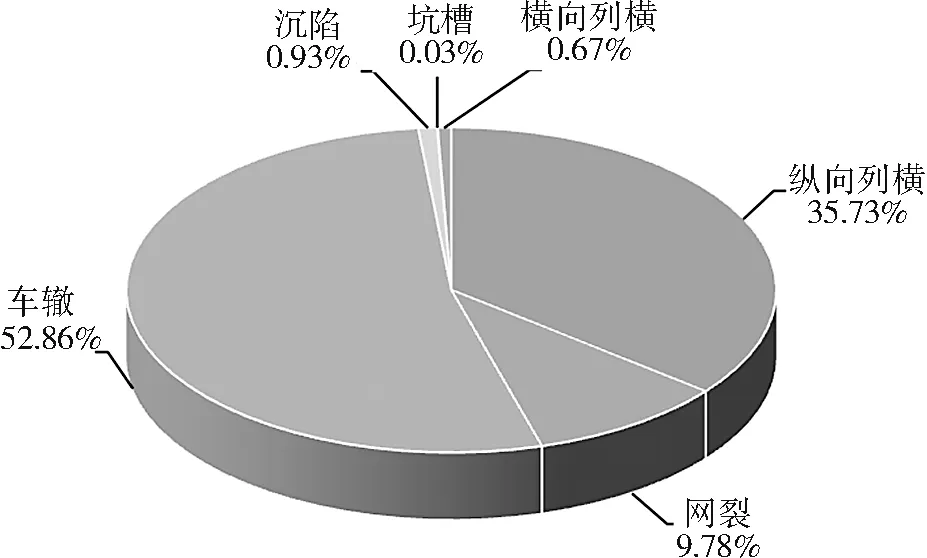

路面状况调查结果见图2、图3。从图2 可以看出,该高速公路路面主要病害为纵向纵缝、网裂和车辙,三者占总破坏面积的98.37%。病害主要存在于行车道轮迹带附近,是因为路面在车轮荷载反复作用产生了疲劳损坏。仅有的少量块裂和横向裂缝分布于车道全幅,并非荷载引起,主要是反复波动的温度应力引起。

图2 高速公路行车道路面病害情况

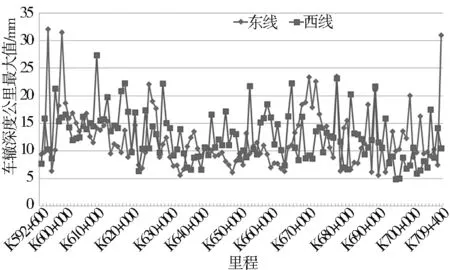

从图3 可以看出,西线车辙比东线略严重,主要是因为西线上坡路段较长,荷载作用更复杂。国际上对沥青路面车辙标准,我国沥青路面车辙标准并没有明确规定。研究发现,车辙深度7.62 mm 时,80 km/h 行驶的车辆在雨天会发生侧滑现象;辙槽深度>10 mm 并且雨水灌满时,100 km/h 行驶车辆与路表摩擦力几乎丧失,即发生漂滑现象[6]。沙庆林[7]研究认为车辙深度>7 mm 将会影响行车舒适性,车辙深度>13 mm 将威胁行车安全。虽然车辙深度没有统一标准,但车辙深度>13 mm 将对行车安全构成严重威胁的认识是一致的。该高速最大车辙深度>30 mm,路面维修过程需要重点考虑。

图3 高速公路车辙深度公里最大值统计

2 路面病害分析

2.1 裂缝类

2.1.1 裂缝病害特征

通过路面现场调查,裂缝类病害有三种状态,即单条纵缝、鸡爪裂缝和网裂。为探明路面病害成因和发展规律,在单条纵缝、鸡爪纵缝、网裂和车辙四类主要病害处分别取5 组芯样。

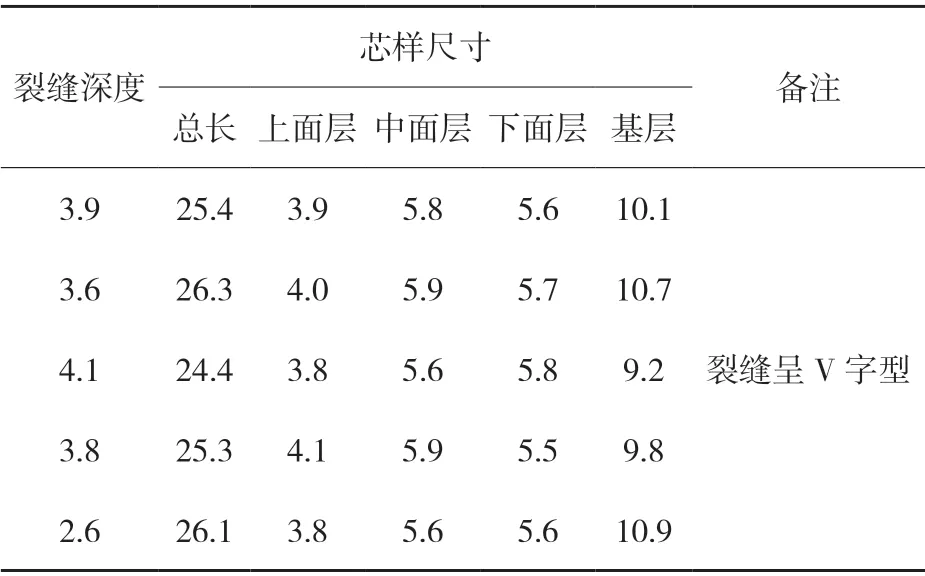

(1)单条纵缝

表1 数据显示,水泥稳定碎石底基层与冷再生基层完全脱离;芯样最大尺寸只有26.3 cm;与原设计厚度相比,上、中面层变形可以忽略,中面层变形超过上中面层变形总和,冷再生基层变异最显著,其底部出现轻微的散落;从裂缝深度来看,单条纵缝发展深度在2.6 ~4.1 cm 之间,即裂缝自上而下延伸至中面层顶部,属于典型的Top-Down 型裂缝。

表1 轮迹带单条纵缝处芯样状况/cm

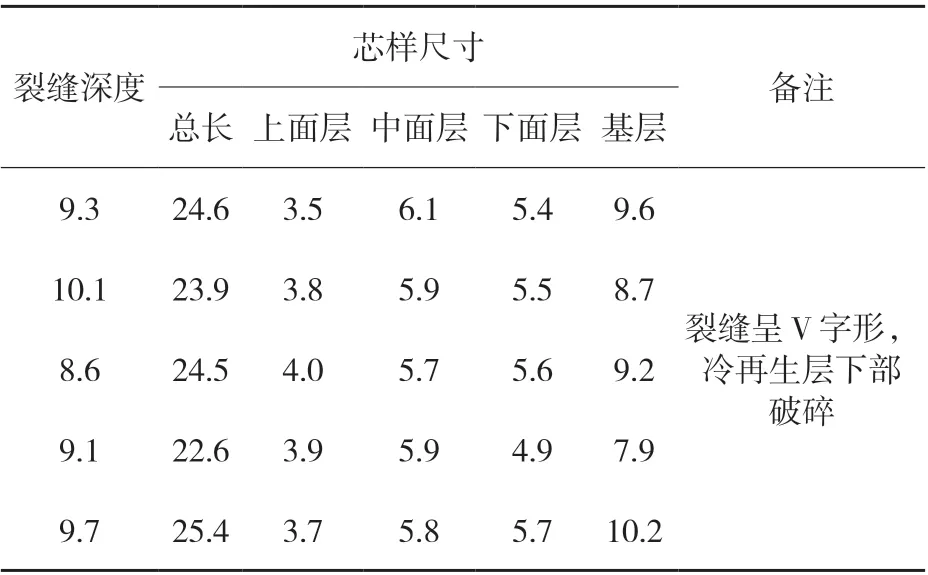

(2)鸡爪纵缝

从表2 可以看出,鸡爪型纵缝处芯样尺寸比单条纵缝处小1 ~2 cm,一方面因为下面层进一步压密变形,另一方面冷再生基层底部松散向上扩张1 ~2 cm;裂缝深度进一步发育,深度超过10 cm,已经到达下面层顶部。从现场钻芯情况看,钻孔内积水长时间不能消退,说明水泥稳定碎石底基层结构完好,没有出现贯通裂缝,路面损坏只出现在冷再生基层及以上部分。

表2 轮迹带鸡爪纵缝处芯样状况/cm

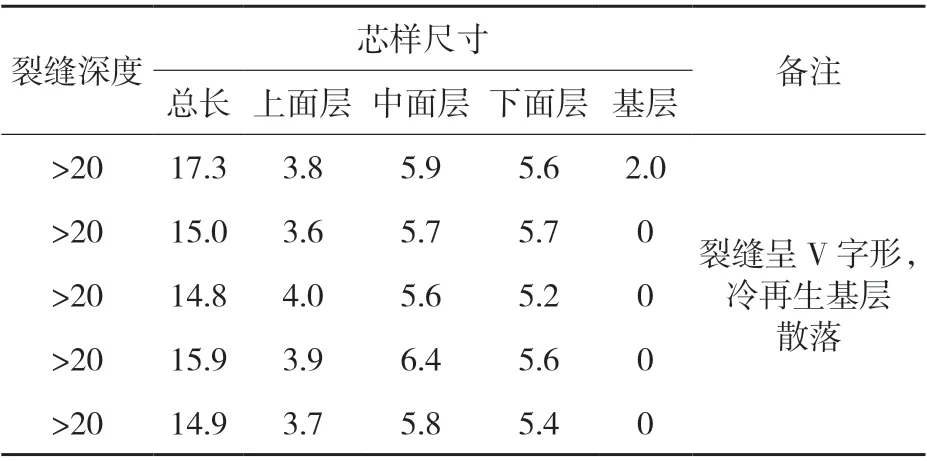

(3)网裂

从表3 可以看出,芯样尺寸仅为15 cm 左右,下部冷再生基层全部碎散,裂缝贯通整个路面结构。钻孔内积水不能迅速排出,而且散落的基层骨料表面沥青剥落,可见冷再生基层破碎与水损坏有关。

表3 轮迹带网裂处芯样状况/cm

2.2.1 裂缝病害发展过程

(1)第一阶段

在车辆荷载的反复作用下,路面表层存在缺陷处应力集中,微裂缝出现,在轮迹带发展成宏观单条纵缝,此时裂缝局限于沥青表面层,常伴有唧泥现象。由于裂缝出现后没有及时封缝,路表水通过裂缝侵入路面结构内部,在荷载的作用下形成动水压力,加速裂缝发展。同时,进入路面结构内部的水通过空隙率较大的中下面层和冷再生基层,到达水泥稳定碎石底基层顶部,由于水泥稳定碎石基层密水性好,水分无法及时排出路面结构,在荷载作用下形成动水压力,水分浸入沥青与石料接触界面,使沥青剥落,冷再生基层底部开始碎散。

(2)第二阶段

在荷载的重复作用下,表面出现平行纵向裂缝,裂缝继续向下发展至中下面层。同时,在荷载应力、温度应力等影响下,横向微裂缝出现,在轮迹带处裂缝发育呈现鸡爪型纵缝。冷再生基层底部在荷载和动水压力的作用下,散落部分向上扩大。

(3)第三阶段

纵向裂缝在车轮荷载及水分作用下,裂缝贯穿沥青层,轮迹带处横向裂缝贯通平行的纵缝形成宏观网裂。此时,冷再生基层整体破损,彻底失去板体结构性。如果不做适当处理,继续发展下去则会形成上小下大的坑槽,将严重威胁行车安全。

2.2 车辙变形类

2.2.1 车辙病害特征

现场调查发现,车辙变形表现特征明显。超车道出现的并不多,主要集中在行车道,上坡路段辙槽深度更大,这一现象与该高速超载重载车辆的作用有紧密联系;车辙处道路横断面呈U 字型,辙槽两侧没有明显隆起,车道交通标线也没有发生变形,因此,可以判断车辙变形并非是面层材料剪切失稳引起的;存在车辙的地方往往伴随着裂缝病害,而且车辙严重处路面网裂严重而且伴有唧泥现象,说明基层产生一定程度的水损坏。

2.2.2 车辙病害成因

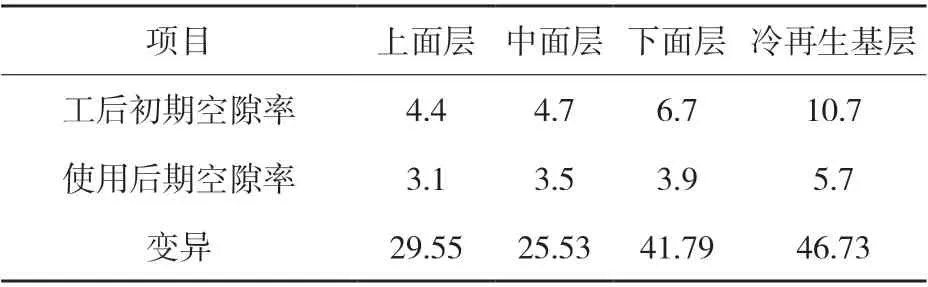

在行车道车辙处钻取芯样,并采用表干法[10]测得芯样空隙率,与路面建成初期路面混合料空隙率进行对比,见表4。

表4 路面结构层混合料空隙率变化/%

从表4 可以看出,相比路面建成初期,路面各结构层混合料空隙率都有显著降低,尤其是下面层和冷再生基层,分别降低了41.79%和46.73%,说明各结构层发生了不同程度地压密变形。通过分析芯样尺寸,发现面层尺寸变化量占车辙总量的39%左右,沥青面层混合料工后二次压密是该高速沥青路面车辙发生的主要原因之一。然而在车辙严重处往往伴随网裂、唧泥和坑槽等病害,无法钻出完整芯样,冷再生基层已经完全松散。可以判断基层水损坏是车辙变形产生的另一个主要原因。

该高速由于施工质量存在缺陷,下面层和冷再生基层混合料空隙率偏高。因此,路面结构二次压密变形只是冷再生基层沥青路面车辙发生的偶然原因,如果施工质量能得到很好控制,这类压密变形完全可以很大程度上降低,甚至可以忽略不计。

2.2.3 车辙病害发展过程

(1)第一阶段

由于施工质量问题,路面各结构层混合料空隙率偏大,通车后二次压密,轮迹带出现轻微车辙。

(2)第二阶段

二次压密导致各结构层疲劳性能提高,但是重载交通的作用下,存在微裂隙的路面仍然会首先出现疲劳裂缝。积聚在微车辙处的大量路表水通过裂缝和混合料中联通的空隙进入路面结构内部,并滞留在半刚性基层顶部,荷载作用下形成动力水,冷再生基层在荷载和动力水的双重作用下变得松散,原有的承重能力大大降低,上部结构则向下沉陷,表观车辙算坏程度加重。

3 结语

(1)该高速冷再生基层沥青路面典型病害为纵缝、网裂和车辙,其总和占路面总损坏面积的99.04%。(2)与半刚性基层沥青路面反射裂缝不同,冷再生基层沥青路面裂缝类病害是荷载引起的Top-Down 疲劳裂缝,路表水浸入而且不能及时排除,促使裂缝加速发展。(3)与传统车辙病害不同,冷再生基层沥青路面车辙类病害不仅受到面层材料的高温稳定性影响,冷再生基层水损害导致上部结构下陷是其恶化的影响因素之一。(4)冷再生基层沥青路面长期性能受到外来水的威胁,保证路面质量和服务水平的关键是路面封水和排水问题。