茂县6·24 山体垮塌与特殊地震信号的分析*

2021-10-14王维欢陈晓龙

王维欢,陈晓龙

(甘肃省地震局,甘肃 兰州 730000)

1 概述

2017 年6 月24 日,四川省茂县叠溪镇新磨村发生山体高位垮塌事件。据四川地震台网测定,这次事件的发生时间为5 时38 分55 秒,滑坡中心点在东经103.650°,北纬32.091°,这次灾害事件造成10 人遇难,93 人失联。关于这次事件的成因,各方面专家在媒体上也发表了各自观点,认为是“5·12”地震以后,山体松动,再加降雨诱发了这次事件。茂县处在龙门山断裂带,这一地区是青藏高原东北缘松潘-甘孜块体与四川盆地交汇地带,具有复杂的地质构造和剧烈的构造运动,是青藏块体及周边地壳运动的动力学研究的热点地区之一。2000 年,Clark 和Royden 提出了青藏高原内部和东部存在低速地壳流的观点[1]。近年来,一些学者,针对这一地区的地壳结构、构造运动及动力学问题进行了多方面的研究,特别是汶川地震之后,关于发震构造和孕震机理,发表了许多研究结果,有学者认为,汶川地震的孕育和发生(例如汶川地震),是地壳深部物质和能量上下运移、交换和碰撞的结果[2];另外有学者基于地震学的原理和方法进行了地壳结构研究,认为这一地区在上下地壳之间存在低速层[3-6],也有学者基于大地电磁测深方法研究了这一地区的电性结构,一个共同的认识是这一地区下地壳顶部存在高导层[7-10]。近年来,特别是汶川地震之后,一些学者对于这一地区关于地震与滑坡的研究也发表了一些研究结果[11-13]。本项研究从地震学角度,提取这一地区在茂县山体垮塌事件前后地壳运动异常信息,基于其他学者的研究结果,试图探讨地壳运动和山体垮塌这一事件之间的关系。

2 资料分析

2.1 事件及资料的概况

如图1 所示。

图1 垮塌事件及选用台站分布图

2.2 垮塌事件前的小事件

图2 给出了2017 年6 月24 日00 时至08 时,茂县台、汶川台、安县台和黑水台三分向地震仪的连续记录,红色实线标出了垮塌事件的发生时间。观测记录表明,在事件之前,记录到一些大振幅振动事件。我们特别研究了24 日03 时至05 时35 分之间茂县台记录的四次振动事件,如图3 所示。

图2 垮塌事件前后8 小时四个地震台的连续记录

图3 垮塌事件前的四次事件

这四次事件的发生时间分别是24 日03 时42.5~42.9 分之间、04 时5 分~5.8 分之间、04 时41.9~42.3 分之间和05 时30~30.3 分之间。从记录特征分析,04 时41.9~42.3 分之间的事件为微震,震中在茂县地震台东北方向,距离约50km;其余三次为小规模滑坡(或滚石)事件。这些事件记录表明,当地地壳已处在不稳定状态。

2.3 垮塌事件前后的时频分析

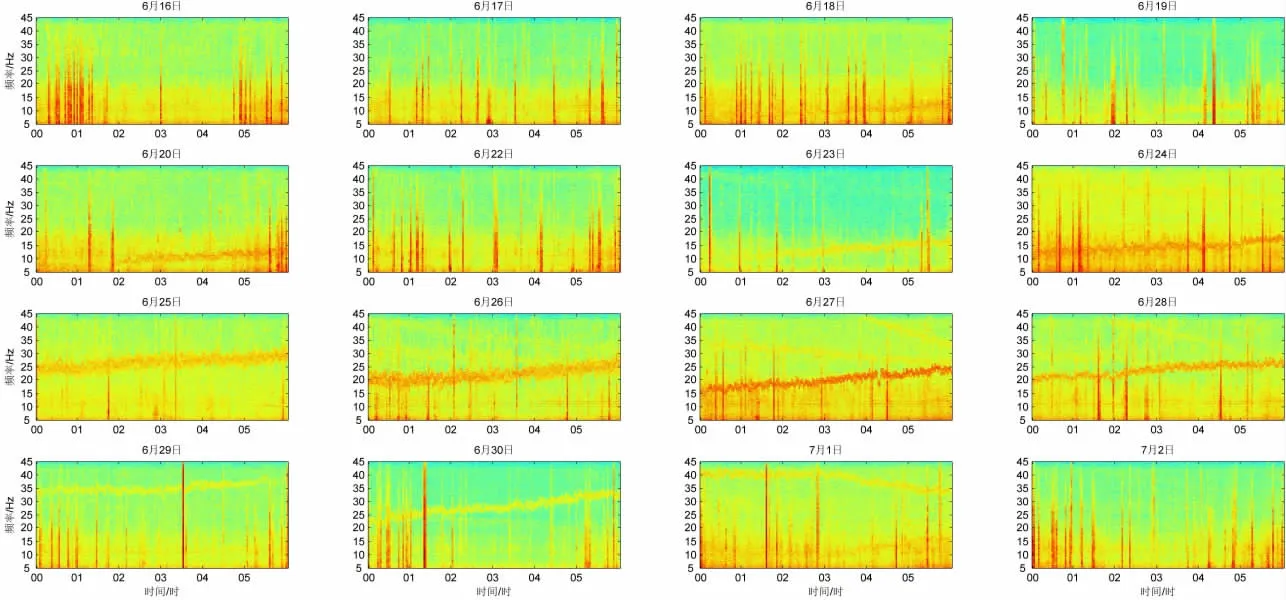

傅里叶变换是一种在各个领域广泛使用的信号分解方法,但是傅里叶变换的局限性是显而易见的,当一个信号变换到频域时,完全丢失了时间信息,为了保留时间信息,有人提出了短时傅里叶变换的算法。我们对这次事件前后16d,7 个地震台(茂县台、汶川台、黑水台、安县台、松潘台、平武台和雅安台)的观测记录,选取每天00 时至06 时6个小时的连续记录,采用短时傅里叶变换进行了时频分析,时窗长度为64s。

图4 给出了6 月16 日-7 月2 日16d 内,每天00 时-06 时,茂县台垂直向时频分析的结果。从6月19 日04 时开始,在10Hz 左右频段隐约出现这一信号,20 日更加明显,22 日这一信号的信噪比略有减低,6 月23 日-7 月1 日信号较强,同时,我们注意到,这一独特信号在垮塌事件前后对比,频段抬升了30Hz 之多。另外还注意到27 日-28 日,还记录到自高频向低频移动的一个信号,29 日消失,或者两路信号合并。一般地,接收器接受到信号频率的变化主要原因有两个,其一是信号源的振动频率发生了变化,其二是信号源相对于接收器产生了运动(多普勒频移)。茂县台在上述时段内就记录到了这样一个独特的频移信号。基于其他学者的研究结果,我们认为,这一独特信号与这一地区在大的构造环境作用下,局部的、较短时间段内构造运动有直接关系,这一信号在垂直向、东西向较强,且总体呈现由低频向高频抬升的特征,由此推测振动的信号源是在自下而上、由远而近的移动,这与其他学者对这一地区地壳及上地幔结构及运动情形的研究结果相吻合。很可能与上下地壳之间流变层(低速层、高导层)局部运动有关系,流变物质与上下刚性层面的撞击和摩擦产生这一信号,自下而上、由远而近的运动态势可以解释信号频率随时间抬升的现象。

图4 茂县台00 时至06 时垂直向的时频图(16d)

为了考察茂县台记录到的现象是否具有普遍性,我们对于24 日00 时和06 时,7 个台的资料进行了时频图分析,结果显示,只有茂县台出现这一独特信号。限于篇幅,图5 只给出了茂县台和汶川台的结果,从00 时至06 时,茂县台垂着向在10~20Hz 频率范围内,存在一个能量高于背景噪声的信号,且表现出频率随时间逐渐抬升的趋势(频率下限大致从11Hz 变化到15Hz),在05 时有一个阶跃性抬升的过程(见蓝色虚线方框内),这一过程开始发生于垮塌事件前约35min。包括汶川台在内的其余六个台的分析结果中没有出现这一现象。有学者基于地震波速度结构的研究,提出了这一地区存在下地壳流的观点;另有学者从大地电测测深结果证明了在同样地层高导层的存在这些结果,对本研究发现的茂县台独特信号的解释提供了支持。那么,其他台站没有记录到这一现象如何解释呢?詹艳对这一地区电磁测深的结果显示,在经过茂县的西北-东南方向剖面上,龙门山断裂带这一区域的高导物质被西侧和东侧的高阻体所包围;赵国泽对南北构造带的电性结构的研究后指出,这一区域地壳严重变形,大范围连续性低阻层不复存在,地壳内出现高阻体和低阻体的“堆积”。据此,我们认为,茂县地壳中存在的流变物质在水平方向和其他台下方不具有连通性,相对独立的地壳结构和局部的流变物质运动,产生了茂县台独特的地震记录特征。

图5 茂县台和汶川台的地震记录时频对比(6 月24 日00 时-06 时)

3 结语

基于上述的分析和讨论,结合其他学者对这一区域的研究结果,我们认为,从6 月19 日开始茂县台记录到约为10Hz 的独特信号,并随时间信号频率在逐渐抬升,这个独特信号可能与流变物质的局部运动有关,也是6.24 茂县叠溪山体垮塌事件的成因之一。在事件发生前3h 内的四次事件(小规模滑坡和微震),是当地地壳已处于不稳定状态的表现。在事件发生前35min 出现的信号频率阶跃现象,对应了地壳中流变物质的一次剧烈运动,是引发事件的诱因之一。不可否认,当地连续的降雨也是引发事件的重要因素之一。