歷史時期南方地區“早夭之地”形象的流播

2021-09-29劉祥學

劉祥學

[關鍵詞]南方 早夭之地 瘴癘 鄉土形象 變遷

地理環境的差異是制約人類活動與分佈的重要因素。在中國歷史上,南方地區由於氣候炎熱、潮濕、毒蛇猛獸橫行,易生疾病,成爲北方人士難以適應的自然地理障礙;同時,南方地區因爲複雜的地形、氣候、交通、民族等因素,不僅中原王朝的統治有一個逐漸深入的過程,人們對這一區域地理環境的認識也有一個由模糊到清晰的發展過程。①劉祥學:“由模糊到清晰——歷史時期對紅水河流域地理環境認識的演進”,《中國歷史地理論叢》4(2006):106—115。在早期,人們對南方地理環境的認識,比較有影響的是司馬遷在《史記·貨殖列傳》中所稱的:“江南卑濕,丈夫早夭。”自此之後,“早夭之地”便發展成南方地區帶有負面性質的鄉土形象符號,深刻地影響到南方地區的社會發展。當前,學術界對南方地區“卑濕”“瘴”等進行了較多的探討,取得了豐富的學術成果。②于賡哲:“惡名之辨:對中古南方風土史研究的回顧與展望”,《南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學)》5(2012):101—112。但這些研究,大多是從自然地理、疾病角度進行的,較少把它上升到區域鄉土形象的範疇加以討論。故此,筆者擬對南方“早夭之地”這一形象的流播問題進行專門研究,不當之處,請予指正。

一 秦漢時期“早夭之地”的濫觴

先秦時期,雖然各地的生産力水平存在着一些明顯差異,但由於史料匱乏,人們的壽命長短无从得知。西漢之初,一些史料開始出現特定地區人們壽命不長的記載。淮南王劉安在《淮南子·墬形訓》中稱:“東方,川谷之所注,日月之所出,其人……長大早知而不壽,其地宜麥……;南方,陽氣之所積,暑濕居之,其人……早壯而夭,其地宜稻……;西方,高土川谷出焉,日月入焉,其人……勇敢不仁,其地宜黍……;北方,幽晦不明,天之所閉也,寒冰之所積也,蟄蟲之所伏也,其人憃愚,禽獸而壽,其地宜菽。”其實,劉安所指的東方、南方,均是寬泛之地。但稍晚的司馬遷,在《史記》中明確稱“江南卑濕,丈夫早夭”之後,江南地區的人們壽命不長的看法,即開始流傳。

當然,司馬遷所指的“江南”,也衹是某一地理區域的概念,而非具體的行政區劃,不存在什麽明確的地理分界綫。其時的“江南”爲今之何地?一些學者進行了專門研究。應岳林認爲,“江南”作爲一個地理概念,自出現到演變,經歷了一個漫長的歷史時期;“江南”概念在春秋戰國時已初步形成,指楚國統轄的長江以南地區。③應岳林:“‘江南’初識”,《江南論壇》8(1998):44。按,楚國最強盛時,疆域向南越過了洞庭湖,至湘、資、沅、澧流域,勢力遠及廣西平樂一帶。④鄒逸麟 編著:《中國歷史地理概述》(上海:上海教育出版社,2005),第96頁。那麽,嶺南北部地區亦屬其時的“江南”之地。秦漢時期,“江南”概念使用頻繁,所指範圍也有所擴大。《史記·秦本紀》載,秦昭襄王三十年(前277),“蜀守若伐楚,取巫郡,及江南爲黔中郡。三十一年……楚人反我江南”;《史記·五帝本紀》載,舜帝“南巡狩,崩於蒼梧之野,葬於江南九疑,是爲零陵”。周振鶴因此認爲,秦漢時期的江南主要指長江中游以南的地區,包括今湖北南部、湖南全部。⑤周振鶴:“釋江南”,《隨無涯之旅》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2003),第324頁。這表明,在西漢時期,“江南”概念出現東移的迹象。《爾雅·釋地·九州》有載:“漢南曰荊州,江南曰揚州。”宋鄭樵註:“江,大江也,自江以南是其境。”秦王政二十五年(前222),“王翦遂定荊江南地,降越君,置會稽郡”,唐張守節《正義》:“言王翦遂平定楚及江南地。”⑥〔漢〕司馬遷:《史記·秦始皇本紀》(北京:中華書局,1982),第234—235頁。清人錢大昕認爲:“《史記·貨殖傳》:江南、豫章、長沙,又言江南卑濕,丈夫早夭,皆謂今湖廣、江西之地。《項羽本紀》:江東雖小,縱江東父老憐而王我。今人所謂江南,古之江東也。”⑦〔清〕錢大昕:《十駕齋養新錄·江南》(南京:江蘇古籍出版社,2000),第225頁。結合以上史料所載,以及學者論述,可以判斷,司馬遷所說的“江南”,應是一個寬泛的地理概念,既指長江中游以南的湖南、嶺南北部地區,也包括長江下游以南的浙江等地。

根據司馬遷所述,地理環境的“卑濕”是造成江南地區人們“早夭”的重要原因,“卑濕”當屬不宜人居的特殊地理環境。

考之“卑濕”這一地理觀念,雖始見於秦漢時期的史籍,但極有可能源於古代早期人們的“相地”之術。在古代,由於生産力水平較低,改造自然的能力較弱,人們的生産與生活受自然環境的制約較大,因而格外重視對自然環境的認識與利用。《周禮·地官·大司徒》記載的“土宜之法”稱:“辨十有二土之名物,以相民宅而知其利害,以阜人民,以蕃鳥獸,以毓草木,以任土事。”同時還提到:“大司徒之職,掌建邦之土地之圖……以天下土地之圖,周知九州之地域廣輪之數,辨其山林、川澤、丘、陵、墳、衍、原、隰之名物。”鄭玄註:“髙平曰原,下濕曰隰。”所謂“隰”,指水多、低窪之地,屬不利於人類生活的地形,“原、隰,其動物宜臝物,其植物宜叢物,其民豐肉而庳”①《周禮·地官·大司徒》,收入《十三經註疏》(北京:中華書局,1980),第702、704頁。。其時,人們還意識到,太陽的光照也是東西、南北方之間環境差異的重要影響因素,在創製的“土圭之法”中稱:“日南則景短多暑,日北則景長多寒,日東則景夕多風,日西則景朝多陰。”②《周禮·地官·大司徒》,收入《十三經註疏》(北京:中華書局,1980),第702、704頁。春秋時期,人們對地利的選擇更加重視。《管子·度地》稱:“聖人之處國者,必於不傾之地,而擇地形之肥饒者”,並歸納了影響人類生活的“五害”:“水,一害也;旱,一害也,風霧雹霜,一害也;厲,一害也;蟲,一害也。此謂五害。五害之屬,水最爲大。”其中,“厲”即疾病。在這樣的思想認識基礎上,“卑濕”的地理觀念在秦漢時逐漸形成。

但值得注意的是,早期的“卑濕”之地,並無特指。秦漢開始,“卑濕”之地明確指向南方。檢視史載,秦漢魏晉時期,人們指認的“卑濕”之地主要有四:

其一,江南、南方是最主要的“卑濕”區域。除《史記·貨殖列傳》言“江南卑濕”外,《漢書·地理志》也有相同的記載。在“卑濕”的記載中,泛指的“南方”不少。例如,“孝景四年,吳楚已破,衡山王朝,上以爲貞信,乃勞苦之曰:‘南方卑濕。’徙衡山王王濟北,所以襃之”③〔漢〕司馬遷:《史記·淮南衡山列傳》,第3081—3082頁。。又如,爰盎即袁盎,字絲,以敢於直諫聞名,從齊相被徙爲吳相,臨行,有人獻策稱:“吳王驕日久,國多奸,今絲欲刻治,彼不上書告君,則利劍刺君矣。南方卑濕,絲能日飲,亡何,說王毋反而已,如此幸得脫。”④〔漢〕班固:《漢書·爰盎傳》(北京:中華書局,1964),第2271頁。吳王的國都在廣陵(今揚州),故這裏所說的“南方”,應指長江下游的江南一帶。再如,漢元帝時,“節侯之孫孝侯以南方卑濕,請徙南陽。於是,以蔡陽白水鄉爲舂陵侯封邑”⑤〔晉〕袁宏:《後漢紀·光武皇帝紀》(天津:天津古籍出版社,1987),第1頁。。按,舂陵在今湖南寧遠縣東北,故其所指南方當爲湖南南部一帶。《史記·南越列傳》也載,南越王趙佗上書漢廷稱:“南方卑濕,蠻夷中間,其東閩越千人,衆號稱王,其西甌、駱裸國亦稱王。”這裏的南方,就明顯包括了嶺南地區的兩廣以及福建一帶。

其二,長沙。這是史料中指向最具體的區域。《史記·屈原賈生列傳》載,賈誼被貶長沙,“既辭往行,聞長沙卑濕,自以壽不得長,又以謫去,意不自得,及渡湘水,爲賦以吊屈原”;《史記·五宗世家》載:“長沙定王發……以孝景前二年,用皇子爲長沙王。以其母微,無寵,故王卑濕貧國。”

其三,南昌。《後漢紀·孝順皇帝紀》載,許敬,字鴻卿,“舉茂才,除南昌令。以土地卑濕,不可迎親。親老,則棄官歸供養。辟司徒府,稍遷江夏”。

其四,四川。史料偶有提及,稱“蜀之土地卑濕,故不足以養生”⑥〔南朝梁〕蕭統:《昭明文選·京都下·吳都賦》(北京:中華書局 ,1987),第101頁上。。

在古人眼中,“卑濕”之地,地勢低窪,排水不暢,容易産生疾病,屬於環境惡劣,人類要盡力迴避之地。與高阜之地相比,卑濕環境下,生長的植物也明顯不同。例如,司馬相如稱蜀地“其卑濕,則生藏莨蒹葭,東薔雕胡”⑦〔漢〕司馬遷:《史記·司馬相如列傳》,第3004頁。,較爲適宜茛草、蘆葦、雕胡之類的植物生長。但這些地方,水流緩慢,污泥濁水相混,蚊蠅容易滋生,“銑曰:下濕曰隰,隰之土流瀐水多復漏而出,沮洳泉泥相和”①〔南朝梁〕蕭統:《昭明文選·京都下·魏都賦》,第137頁上。。顯然,這樣的環境是不適宜人類生存的,一些人甚至稱“吳有江湖,卑濕如與龜黽同穴也”②〔南朝梁〕蕭統:《昭明文選·京都下·魏都賦》,第137頁上。。故其時人們認爲,在卑濕的環境生活,難以長命,是故司馬遷言“江南卑濕,丈夫早夭”之後,班固也繼承了這一說法,稱“江南卑濕,丈夫多夭”③〔漢〕班固:《漢書·地理志》,第1668頁。。

處卑濕之地,致人早夭、多夭的說法流傳,引起了其時人們的心理恐懼。賈誼被貶長沙,“自以壽不得長”;爲避免早夭的命運,人們想法搬離卑濕之地,一些基層行政區的治所因此發生變遷。早在秦朝時,就有過因爲卑濕而徙縣的事例。唐人顔師古註《漢書·地理志》稱:“襄邑,宋地,本承匡襄陵鄉也。……秦始皇以承匡卑濕,故徙縣於襄陵,謂之襄邑。”漢初亦有因卑濕而遷王國的事例。史載:“正義《括地志》云:宋州,宋城縣,在州南二里外,城中本漢之睢陽縣也,漢文帝封子武於大梁,以其卑濕,徙睢陽故,改曰梁也。”④〔漢〕司馬遷:《史記·梁孝王世家》,第2083頁。

二 “卑濕”與“早夭”關係的案例分析

探究秦漢時期所稱“卑濕”之地,多泛指地勢低窪之處,與海拔高程無關。因爲,長江流域的長沙海拔47米,南昌海拔45米,南京海拔10米;黃河流域的華北平原地面平均海拔也就在50米上下,濱海地區海拔則在5米以內;四川盆地海拔在300—600米之間,廣西盆地海拔在80—200米左右。⑤雍萬里 編:《中國自然地理》(上海:上海教育出版社,1985),第48、47、42、44頁。從史料記載看,“卑濕”更多的是與炎熱的氣候相關。長江以南的“南方”或“江南”地區,緯度相對較低,受季風氣候影響,熱量充足,降水豐沛,夏長冬暖,空氣濕度大。這對習慣於凉爽氣候的北方人士而言,遽到南方,一時難以適應是可以理解的。史料記載,南越王趙佗與西漢交惡,發兵攻長沙,呂后“遣將軍隆慮侯竈擊之,會暑濕,士卒大疫,兵不能逾嶺”。⑥〔漢〕班固:《漢書·兩粵傳》,第3848頁。

問題是,生活在“卑濕”的江南的人們,果如史料所言,爲“早夭”一族嗎?由於其時缺乏具體的人口統計數據,以及史料記載的不完整,江南地區的平均壽命已難詳考。雖然現代學者根據有限資料進行了一些推測性研究,但還是存在較多問題的。因爲,影響人類壽命長短的因素很多,諸侯激烈爭戰的年代,青壯年人口的死亡率肯定較高;戰火頻發之地與安寧之地相比,人的平均壽命肯定會有較大差別。所以,要研究人類壽命的區域差異,應該選取統一之後的承平年代。在缺乏詳盡的人口統計數據的情況下,有限的考古資料以及零星的史料記載,都衹有個案的研究價值,而沒有統計學上的意義。在此,擬換一個研究視角,從長壽人口的角度進行探討。

誠然,由於不同時代生産力水平、社會經濟發展水平、醫療水平的差異,人們對長壽所定的標準並不完全一致。早在先秦時期,就有上壽、中壽、下壽之分。《莊子·盜跖》言:“人上壽百歲,中壽八十,下壽六十。”《呂氏春秋·孟冬紀·安死》則稱:“人之壽,久之不過百,中壽不過六十。”至漢代,標準似乎有所變化,《淮南子·原道訓》稱:“凡人,中壽七十歲。”《論衡·正說》稱:“上壽九十,中壽八十,下壽七十。”《太平經·解承負訣》稱:“上壽一百二十,中壽八十,下壽六十。”綜合起來看,在漢代,多數是以六十歲爲下壽,八十歲爲中壽。據此,這裏以一些人物活動地域爲基礎,對西漢初期的南北方地區人口壽命作初步對比分析。

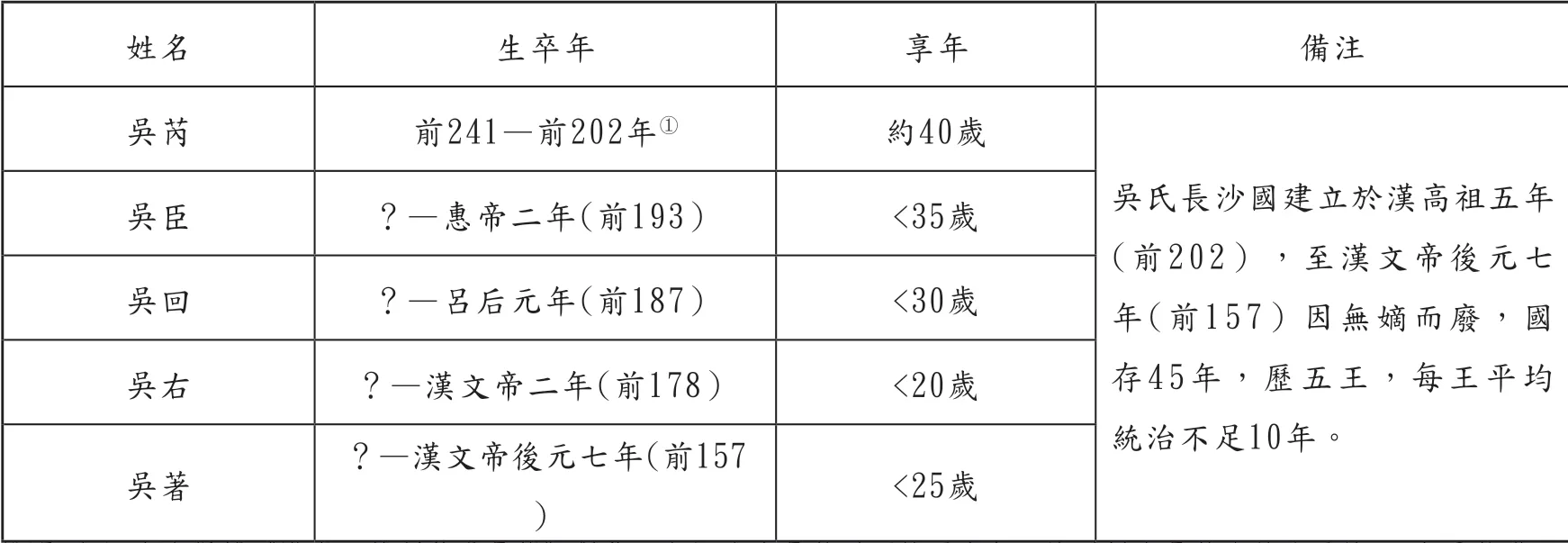

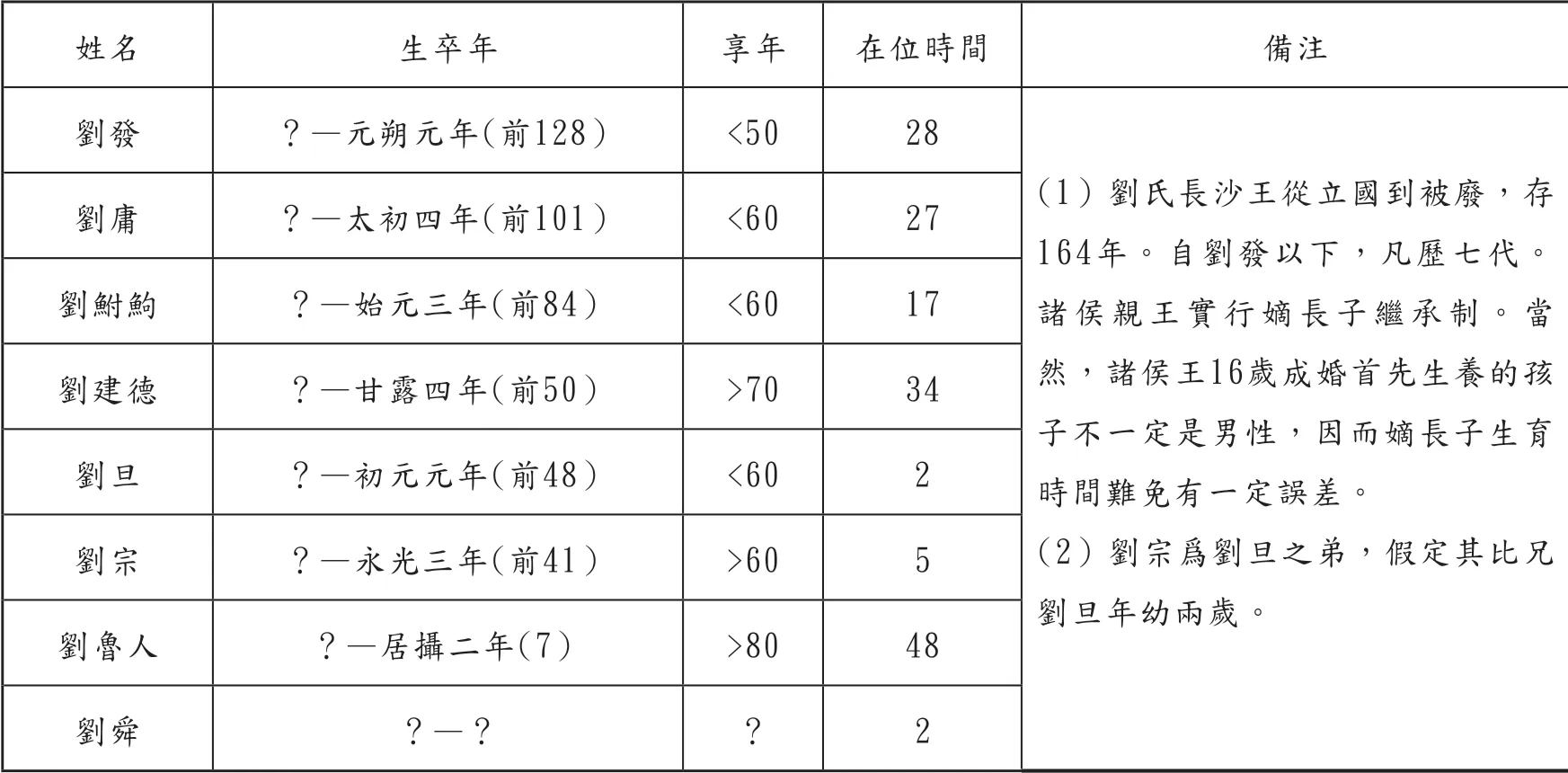

首先,考察地處“江南”的西漢長沙王的國君享年情況,與治所在河北定州的歷代中山靖王、治所在山東平度的歷代膠東康王的享年情況做一對比。西漢時,長沙王分爲吳氏、劉氏兩個階段。吳氏長沙王,爲越人吳芮受漢高祖所封而立,其世系見表1;劉氏長沙王,爲漢景帝前元二年(前155)封庶子劉發爲長沙王而立,其世系見表2。

表1 長沙王吳芮世系

表2 長沙王劉發世系

長沙王劉發共養育有十六個兒子,根據漢武帝時頒佈的“推恩令”,其餘十五子皆得以分封爲侯,《册府元龜》《史記索隱》記載了相關情況(參見表3)。

從表1、表2不難看出,西漢初年的吳氏長沙王享年均沒有達到其時的“下壽”標準,而在隨後分封的八位劉氏長沙王中,除最後一位長沙王劉舜因生卒年資料缺乏,享年難以詳考外,其餘歷代長沙王從根據推理得出的大約享年可以看出,有一位達到“中壽”標準,兩位達到“下壽”標準,其餘均在“下壽”以內。一般來說,在位時間長,往往表示享年也長。從表3反映的信息看,長沙王劉發的十六個兒子中,即使不考慮因罪被革除侯位者,至少有四個兒子在位時間十年內即亡,結合劉發的卒年進行分析,他們應屬“早夭”之類。

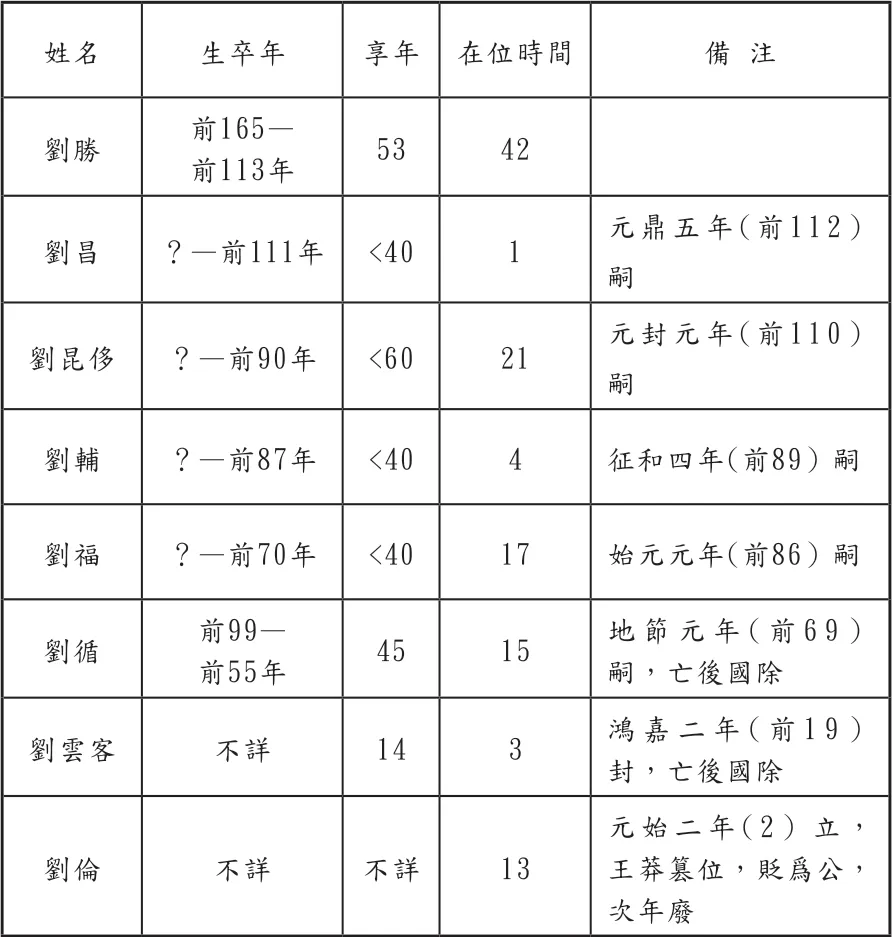

中山靖王劉勝,亦是漢景帝劉啓之子,受封於前元三年(前154),世系見表4。

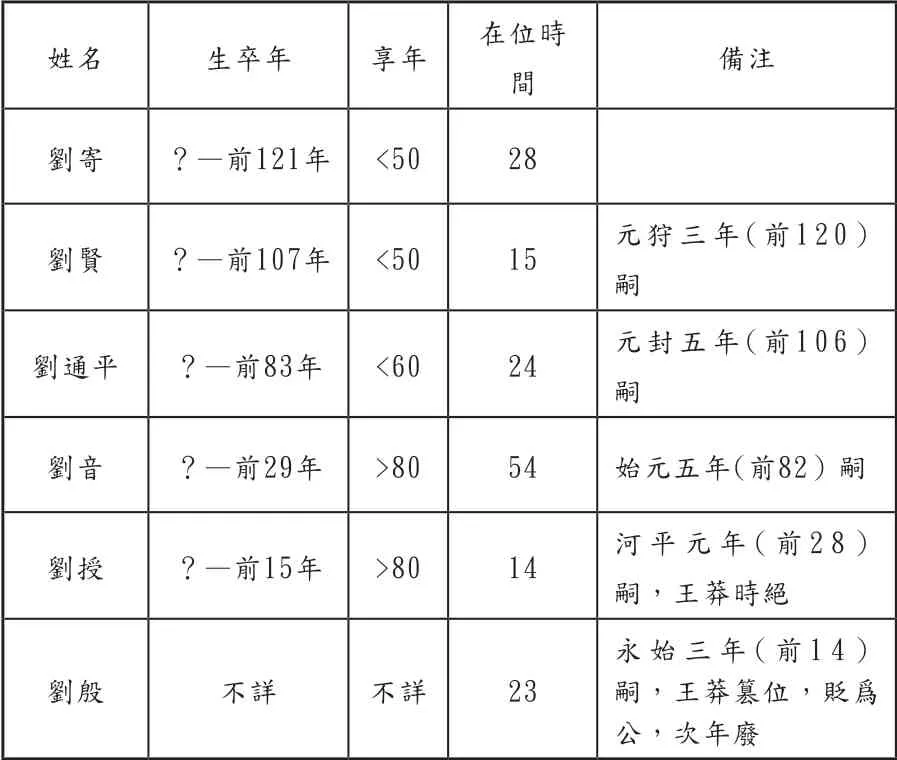

膠東康王劉寄,是漢景帝的庶子,受封於中元二年(前148),世系見表5。

從表4、表5看,中山靖王世系中,除末代王劉殷生卒年不詳外,有一人明顯屬“早夭”,無一人達到“下壽”的標準;而膠東康王劉寄世系中,則有兩人達到“中壽”的標準。

表4 中山靖王劉勝世系

表5 膠東康王劉寄世系

如果僅以西漢時期地處南北方的吳氏長沙王、劉氏長沙王、中山靖王、膠東康王世系進行個案分析對比,不難看出,除漢初的吳氏長沙王世系享年略低外,北方地區達到“下壽”的人數略多。在長沙王劉發所生養的十六個兒子中,疑似“早夭”的有四人,約佔四分之一強。但享年在四十歲以下的諸侯王人數,地處“江南”的劉氏長沙王世系,又明顯要少於中山靖王世系。也就是說,帶有強烈地域性的江南“丈夫早夭”的說法,在此還找不到足夠的證據予以證實。

考慮到當時社會經濟發展的水平,以及醫療技術等方面的因素,還需要從其時的“長壽”者即享年在八十歲以上人口的分佈狀況進行分析。

從史料記載反映的情況看,以長安爲中心的關中地區,無疑是西漢時長壽人口的重要分佈地。《漢書·郊祀志》稱:“武安侯宴坐中有年九十餘老人。”《漢書·張蒼傳》:“年百餘歲,乃卒。”《漢書·藝文志》:“孝文時,得其樂人竇公。”唐顏師古註:“桓譚《新論》云:竇公年百八十歲,兩目皆盲。”《漢書·公孫弘傳》:“年八十,終丞相位。”

出土的尹灣漢簡中,記載了其時東海郡(今魯南蘇北一帶)的總人口狀況:“戶廿六萬六千二百九十,多前二幹六百廿九。其戶萬一千六百六十二獲流:口百卅九萬七千三百册三,其四萬二千七百五十二獲流”;其中,“年八十以上,三萬三千八百七十一;六歲以下,廿六萬二千五百八十八,凡廿九萬六千四百五十九。年九十以上,萬一干六百七十人,年七十以上受杖二千八百廿三人,凡萬四千四百九十三人,多前七百一十八”。①高海燕、喬健:“從尹灣簡牘《集簿》談西漢東海郡的人口、土地、賦稅”,連雲港市博物館、中國文物研究所編《尹灣漢墓簡牘綜論》(北京:科學出版社,1999),第144、146頁。八十歲以上人口,佔總人口的2.3%,九十歲以上的人口佔總人口的0.8%。比照今天聯合國制定的長壽標準,似乎已屬“長壽之鄉”了!

然而,西漢時有關“江南”地區的長壽人口,史料卻鮮有記載。從現有史料判斷,南越王趙佗應該是一位長壽者。趙佗卒於漢武帝建元四年(前137),秦統一嶺南時,已被任命爲南海郡龍川縣令。按,秦統一嶺南的時間爲公元前214年,據此而算,趙佗即已超過七十歲。漢文帝元年(前179),趙佗覆信稱:“老夫處粵四十九年,於今抱孫焉。”②〔漢〕班固:《漢書·兩粵傳》,第3852頁。則從其初到嶺南至終年,已有九十一年之久。宋人裴駰《史記集解》引晉人皇甫謐稱:“越王趙佗,以建元四年卒,爾時漢興七十年,佗蓋百歲矣。”③〔漢〕司馬遷:《史記·南越列傳》,第2971頁。故綜合考察,南越王趙佗當超過百歲而卒,是其時名符其實的壽星。

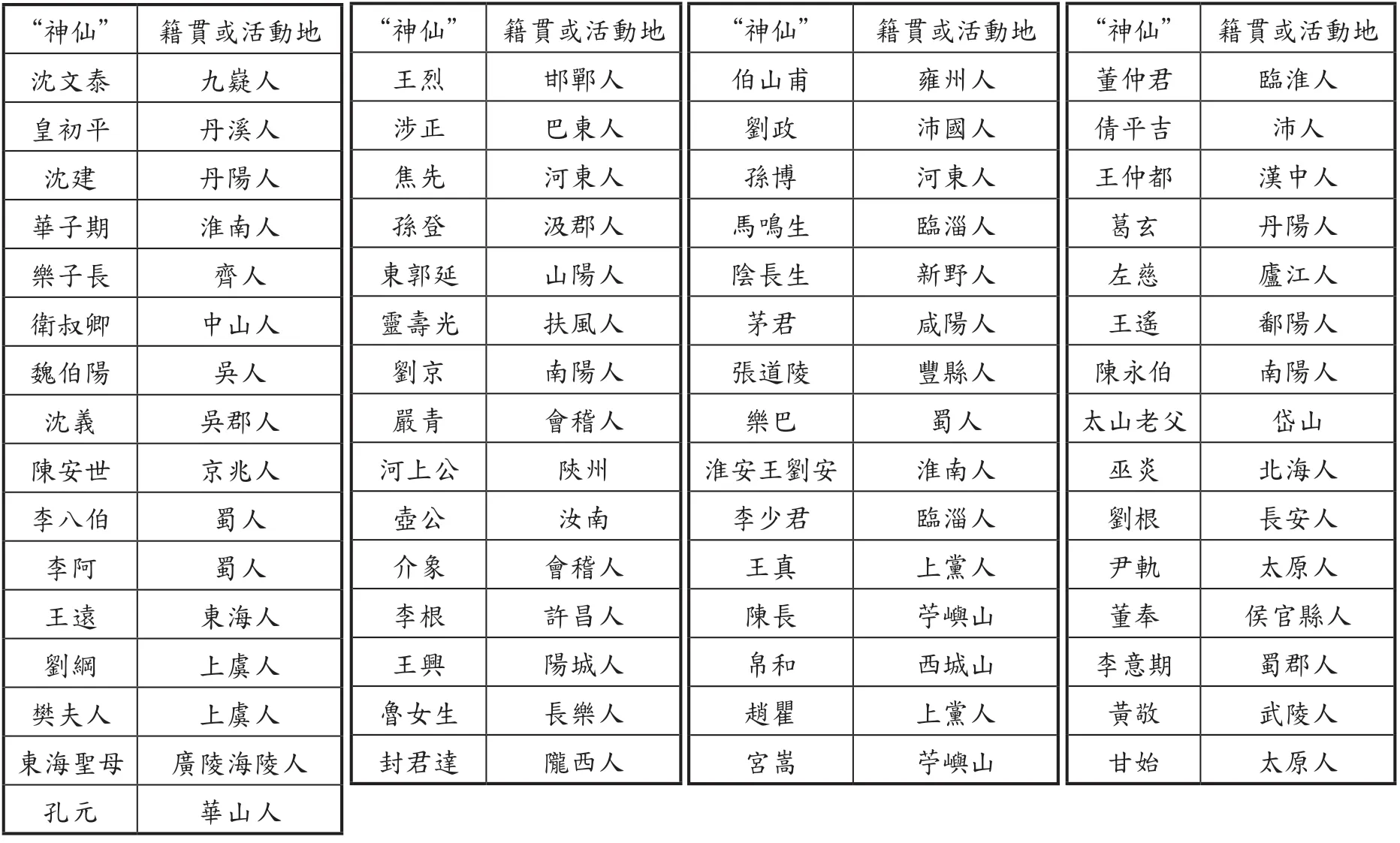

神仙,是傳說中長生不老的人物,其中不少皆由民間人物演化而來。晉人葛洪撰有《神仙傳》,其神仙的分佈情況見表6。

表6中的“神仙”,除少量人物,如淮南王劉安生卒年有明確記載外,其餘皆可視爲長壽者。這六十一人中,十五人的籍貫或活動地在“江南”地區,還有六人活動在“卑濕”的蜀地。從絕對數量上看,似乎“江南”地區的“神仙”要明顯少於北方地區;但考慮到其時中國人口絕大多數分佈在北方,“江南”屬於地廣人稀之地,按人口的萬分比計算,江南地區也不一定比北方低。

表6 《神仙傳》中“神仙”分佈情況一覽表

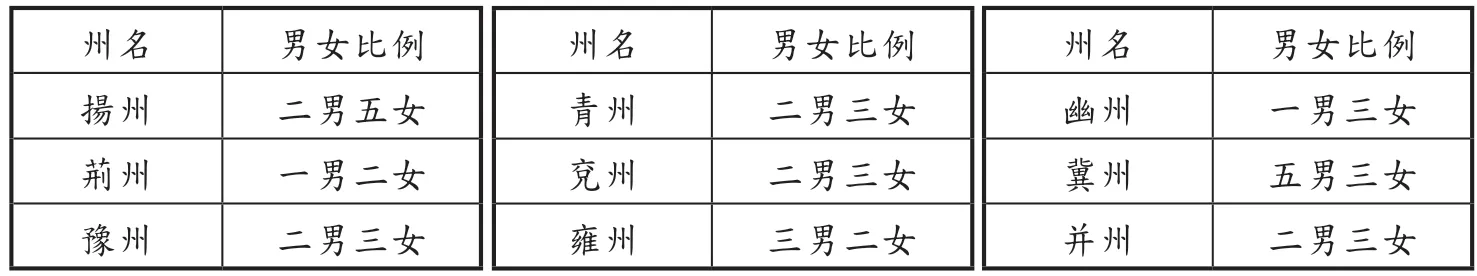

再從各地的人口性別比考察。《漢書·地理志》記載了其時各地的男女比例情況,爲研究此問題提供了難得的資料(參見表7)。

從表7的數值看,南方的揚州與荊州男女比例雖然稍低,但北方的幽州男女比例更低。也就是說,“卑濕”的南方,如因“丈夫早夭”造成性別比低的結論,從這個方面看是不成立的。

表7 《漢書》載各州男女比例一覽表

囿於史料記載本身不完整,以及西漢時期人物大多生年不詳,這樣的研究的確存在不少缺陷。但從長壽人口、男女性別比的角度進行分析,江南地區“丈夫早夭”的說法還是值得懷疑的。也許,江南“丈夫早夭”衹是當時中原人士的一種思想觀念,是無法通過實證的辦法來予以證實的。

三 魏晉以降“早夭之地”的流傳與異化

由於造成“早夭”的原因是文獻所謂的“卑濕”,這對廣大南方地區而言是一個無法改變的地理環境,所以,魏晉以降,北方人士懼怕到南方,進而在心理上排斥、詆毀南方的地理環境,使南方區域形象逐漸出現“泛污名化”現象,進而發生扭曲。

一方面,受漢魏的影響,南方“卑濕”不適宜人居、嚴重影響人類壽命這一觀念在北方上層社會日益根深蒂固,使人們在心理上對南方卑濕的環境深感畏懼,在現實中則多方逃避、排斥。爲此,一些官吏常以卑濕爲藉口拒絕到南方任職。據《宋書·阮長之傳》載,元嘉九年(432),阮長之“遷臨川內史。以南土卑濕,母年老,非所宜,辭不就”;《梁書·王亮傳》也載,“(亮)出爲衡陽太守,以南土卑濕,辭不之官,遷給事黃門侍郎”;在唐代,楊執一“出爲常州刺史,以太夫人羸老,乞避卑濕,特䧏中旨,轉牧晉州”①〔唐〕張說:《張說之文集·贈戶部尚書河東公楊君神道碑》,收入《叢書集成續編》(臺北:新文豐出版公司,1988),第123册,第146頁上。。究其本質,主要懼怕的還是面臨“早夭”的直接後果。

另一方面,從地理環境而言,南方除了“卑濕”之外,炎熱多雨、多毒蛇猛獸與蚊蠅也是北方人士難以適應的客觀存在;隨着江南地區的逐步開發,“南方”概念向湖廣、四川地區偏移,在北方主流話語體系中,南方“卑濕”這一環境要素逐漸淡化,而帶有強烈渲染色彩的“瘴氣”“瘴癘”等環境意象卻不斷強化,成爲南方地區特有的、標誌性地域形象。

在晉代之前的史料中,對南方地區的記載,不論“卑濕”還是“暑濕”,都衹是對地理環境的客觀敍述,自從晉代開始出現“瘴氣”“瘴癘”的記載後①關於何時有瘴的問題,左鵬根據《後漢書·馬援傳》有關“瘴”的記載,認爲東漢時已有“瘴氣”〔“漢唐時期的瘴與瘴意象”,《唐研究》8(2002):257—275〕;但《後漢書》成書時間晚於《三國志》,晉人所撰《南方草木狀》《華陽國志》等史籍均有“瘴”的記載,故“瘴”有可能産生於晉代〔劉祥學:“當今邊疆地區環境史視野下的‘瘴’研究辨析”,《江漢論壇》6(2013):87〕。,南方環境就多了一層主觀色彩極強的渲染性記敍。因爲,“卑濕”“暑濕”並不直接置人於死亡,而“瘴”卻有大規模遽奪人命的效果。例如,晉人袁宏的《後漢紀·孝順皇帝紀》載:“南州水土溫暑,如有瘴氣,恐死者十四五。”南朝劉宋時期范曄的《後漢書·馬援傳》載,馬援南征交趾,“軍吏經瘴疫死者十四五”。值得注意的是,晉代以後,“卑濕”不再專門指向南方,在李大師、李延壽的《北史》中,既說南方荊州“境內卑濕,城塹多壞”②〔唐〕李大師、李延壽《北史·王思政傳》(北京:中華書局,1974),第2206頁。,也說北方的勿吉“地卑濕,築土如堤,鑿穴以居”③〔唐〕李大師、李延壽《北史·勿吉傳》,第3124頁。、室韋“土地卑濕”④〔唐〕李大師、李延壽《北史·室韋傳》,第2130頁。。從相關記述看,北方地區的“卑濕”與氣候炎熱無關,更與人類“早夭”無關;而南方地區的“卑濕”“暑濕”則有濃厚的氣候炎熱背景,認爲是“瘴氣”“瘴癘”産生的氣候條件,所謂“南方暑濕,障毒互生”⑤〔南朝宋〕范曄:《後漢書·楊終傳》(北京:中華書局,1965),第1598頁。,“深山窮谷多毒虐之物,氣則有瘴癘”⑥〔晉〕張華:《博物志·佚文》(北京:中華書局,1980),第133頁。。隨着晉代以後對南方地區“瘴氣”“瘴癘”記載的增多,南方多“瘴”的地域形象逐漸在北方士人的觀念中固化下來。

不過,“瘴氣”在史籍上出現之初,並沒有特定的地理指向,氣候炎熱、潮濕的嶺南與西南地區較多一些。《三國志·吳書·張胤傳》載:“蒼梧、南海,歲有暴風、瘴氣之害,風則折木,飛砂轉石,氣則霧鬱,飛鳥不經。”《華陽國志·南中志·興古郡》載,興古郡(治今雲南硯山縣西北)“多鳩僚、濮,特有瘴氣”。南北朝時,一些文人稱:“吳蜀皆暑濕,其南皆有瘴氣”⑦〔南朝梁〕蕭統:《昭明文選·京都下·魏都賦》,第137頁上。;越州臨漳郡(今廣西浦北縣石涌鄉)“夷僚叢居……土有瘴氣殺人,漢世交州刺史每暑月輒避處高,今交土調和,越瘴獨甚”⑧〔南朝梁〕蕭子顯:《南齊書·州郡志上·越州》(北京:中華書局,1974),第267頁。;不韋縣(今雲南保山市東北)“時有瘴氣,三月四月,逕之必死;非此時,猶令人悶吐;五月以後,行者差得無害。故諸葛亮表言,五月渡瀘”⑨〔北魏〕酈道元:《水經注·若水》(上海:上海人民出版社,1984),第1119頁。。但是,在氣候寒凉的西北地區,也偶有“瘴氣”的記載。如《魏書·高宗紀》,和平元年(460)八月,遣軍征吐谷渾,“西征諸軍至西平、什寅,走保南山;九月,諸軍濟河追之,遇瘴氣,多有疫疾,乃引軍還,獲畜二十余萬”。由於最令中原人士恐懼的還是廣大南方地區的“瘴氣”,因此,北方上層社會普遍存在一種擔憂,就是到南方後,萬一感染瘴氣,就無法返回北方故土。例如,西晋陳壽的《三國志·魏書·公孫瓚傳》載,公孫瓚與涿郡劉太守相交,後劉太守因他事徙日南,“瓚具米肉,於北芒上祭先人,舉觴祝曰:‘昔爲人子,今爲人臣,當詣日南。日南瘴氣,或恐不還,與先人辭於此。’再拜,慷慨而起,時見者莫不歔欷”。所以,隋代之後,儘管史料也偶爾提及“南方卑濕”,更多的卻是南方的“瘴毒”。它表明,南北朝之後,在北方主流文化圈的語境裏,南方地區的“卑濕”已爲“瘴”所替代。

考察“瘴”的出現與發展,多與南方濕熱多毒的觀念密切相關。早在漢代,時人就認爲炎熱潮濕的氣候環境之下,毒蛇、毒蜂、毒蟲等易於繁殖,疾病易發,嚴重威脅人類的健康生命,所謂“南方暑濕,近夏癉熱,暴露水居,蝮蛇蠚生,疾癘多作”⑩〔漢〕班固:《漢書·嚴助傳》,第2781頁。;“江南山谷之間,多諸毒惡”⑪〔晉〕葛洪:《抱朴子·內篇·登涉》(上海:上海書店出版社,1986),第80頁。。對南方的特殊的地理環境,北方人士往往表現出一種既懼怕又鄙視的心理。《漢書·賈捐之傳》稱,海南島“霧露氣濕,多毒草蟲蛇水土之害,人未見虜,戰士自死”,其民“與禽獸無異……棄之不足惜!”甌越、南越所居的南方之地,植被茂密,交通極爲不便,西漢時因其不服統治,漢武帝欲發兵擊之,淮南王劉安上書諫阻,認爲征越士卒需要“行數百千里,夾以深林叢竹,水道上下擊石,林中多蝮蛇、猛獸。夏月暑時,歐、泄、霍亂之病相隨屬也;曾未施兵接刃,死傷者必衆矣”①〔漢〕班固:《漢書·嚴助傳》,第2779、2781頁。。

在認爲江南地區的男兒“早夭”的同時,“早衰”觀念也相伴其中,衹不過程度稍輕而已;“早夭”的範圍,也伴隨着江南地區的大範圍開發,進而專指嶺南地區。

漢代流傳的江南“丈夫早夭”一說,源於古代人們對疾病發生原因的一種樸素認識。它通過自然環境的氣候、地形等要素來解釋疾病發生的機理,認爲南方“其地下,水土弱,霧露之所聚”②〔晉〕皇甫謐:《針炙甲乙經·逆順病本末方宜形志大論》(北京:人民衛生出版社,1956),第83頁下。,人們容易受到自然界存在的所謂“邪氣”入侵而生病,所謂“暑氣多夭,寒氣多壽”③〔漢〕劉安:《淮南子·墬形訓》(南京:凤凰出版社,2009),第67、70頁。;加之南方地區長夏無冬,終年高溫多雨,自然就與“多夭”相聯繫,“南方陽氣之所積,暑濕居之……早壯而夭”④〔漢〕劉安:《淮南子·墬形訓》(南京:凤凰出版社,2009),第67、70頁。。但隨着魏晉時期北方士族大批南遷,人們較少直稱南方“早夭”,轉而稱南方“早衰”。如南北朝梁時吳郡人顧協,三十五歲時,爲人引薦,面見梁武帝,梁武帝稱:“北方高凉,四十強壯。南方卑濕,三十已衰。”⑤〔唐〕李大師、李延壽:《南史·顧協訓》(北京:中華書局,1975),第1519頁。實際上,根據《梁書·顧協傳》所載,顧協“大同八年卒,時年七十三”,已超過下壽,接近中壽標準了。但自此之後,南方“三十早衰”的思想觀念産生了廣泛的社會影響,直到清代,袁枚還有詩稱:“春夢五更初醒後,南方三十早衰時。”⑥〔清〕袁枚:《袁枚全集·小倉山房詩集》(南京:江蘇古籍出版社 1993),第1册,第81頁。

在時人的觀念中,地理環境既影響人的容貌,也影響人的體質與性格。西晉時,左思在《魏都賦》中稱巴蜀地區:“漢罪流禦,秦餘徒㡂,宵貌蕞陋,禀質遳脆。巷無杼首,里罕耆耋。”唐人李善註:“巴蜀輕易淫泆,柔弱褊厄。……杼首,長首也,燕謂之杼。交、益之人,率皆弱陋,故曰無杼首也……吳蜀人蕞陋,人不多壽,故巷無杼首,里罕耆老。”南北朝時,梁朝割據江東,自認正朔。北魏的元慎,公然聲稱:“江左假息,僻居一隅,地多濕蟄,攢育蟲蟻,壃土瘴癘,蛙黽共穴,人鳥同群,短髮之君,無杼首之貌。”⑦〔北魏〕楊衒之:《洛陽伽藍記·景寧寺》(北京:中華書局,1963),第105頁。可見,西南、嶺南地區,甚至長江中下游以南地區,依然是其時北方人觀念中早夭、早衰的區域。

其實,從自然地理環境而言,暑濕、卑濕並非南方地區所獨有,而從古人疾病觀念所認爲的“邪氣”即傳統醫學所稱“六淫”(寒、暑、燥、濕、風、熱)⑧〔宋〕陳言:《三因論·三因極一病證方論》(北京:人民衛生出版社,1957),第19頁。看,南北居民同樣需要面對。之所以北方人士認爲南方地區的人們容易早夭、早衰,是醫者給出了南北氣候差異、人類體質不同的結論:“江南嶺表,其地暑濕,其人肌膚薄脆,腠理開疏”,而“關中、河北,土地剛燥,其人皮膚堅硬,腠理閉塞”。⑨〔唐〕孫思邈:《千金方·序例·治病略例第三》(北京:華夏出版社,1993),第2頁。腠理開疏,人的抵抗力弱,容易導致邪氣入侵而染病,“陽氣耗散,發泄無度,風濕數中,真氣傾竭,故夭折”;腠理閉塞,抵抗力較強,“陽不妄泄,寒氣外持,邪不數中,而正氣堅守,故壽延”。⑩〔唐〕王冰:《黃帝內經素問·五常政大論》(瀋陽:遼寧科學技術出版社,1997),第128頁

不論是“早夭”還是“早衰”,都與南方特殊的地理環境密切相關,因此,唐代魏徵等人纂修的《隋書·地理志下》稱:“自嶺已南二十餘郡,大率土地下濕,皆多瘴厲,人尤夭折。”不難看出,原先漢代所泛指的“江南”——丈夫早夭之地,至隋唐之時,已明確將嶺北地區排除,而專指嶺南地區了。其原因已也由原先所強調的“卑濕”,轉而歸因於“瘴癘”。

或許人類自身對死亡懷有本能的恐懼心理,地理偏遠、交通不便、開發程度不高的嶺南地區,給時人留下了無法抹去的心理陰影。在唐代一些官僚的心目中,嶺南地區仿如生命禁區,到處瘴毒彌漫,疾病易生,外人身處其中,絕難長久活命。因而,他們對嶺南既極度害怕、排斥,又持有強烈的蔑視心理。唐肅宗年間,元結先爲道州(今湖南道縣)刺史,後調任容州(今廣西容縣)都督,他以奉養老母而上表請求改任:“臣又多病,近日加劇。前在道州,黽勉六歲,實無理政,多是假名,頻請停官,使司不許。今臣所屬之州,陷賊歲久,頽城古木,遠在炎荒。管內諸州,多未賓伏。……臣將就路,老母悲泣。聞者凄愴,臣心可知。”①〔唐〕元結:“讓容州表”,〔清〕汪森《粵西文載·奏表》(南寧:廣西人民出版社,1990),第61頁。唐順宗年間,宰相韋執誼對嶺南的心理禁忌近乎偏執。《舊唐書·韋執誼傳》稱:“初,執誼自卑,官常忌諱,不欲人言嶺南州縣名。爲郎官時,嘗與同舍詣職,方觀圖,每至嶺南州,執誼遽命去之,閉目不視。及拜相,還所坐堂,見北壁有圖不就,省七八日,試觀之,乃崖州圖也,以爲不祥,甚惡之,不敢出口。及坐叔文之貶,果往崖州,卒於貶所。”唐憲宗時期,韓愈因諫佛骨之故,被貶爲嶺南潮州刺史。到任後,即上表稱:“臣今年正月十四日蒙恩授潮州刺史,即日馳驛就路,經涉嶺海,水陸萬里。臣所領州在廣府極東,去廣府雖云二千里,然來往動皆逾月,過海口,下惡水,濤瀧壯猛,難計期程,飓風鰐魚,患禍不測,州南近界,漲海連天,毒霧瘴氛,日夕發作。臣少多病,年纔五十,髮白齒落,理不久長。加以罪犯至重,所處又極遠惡,憂惶慚悸,死亡無日……”②〔宋〕宋祁、歐陽修 等:《舊唐書·韓愈傳》(北京:中華書局,1975),第4201—4202頁。滿紙盡是哀憐之詞!

四 宋代以後“早夭之地”的退隱

五代之時,北方地區陷入長期的軍事對峙與戰亂,導致人口不斷南遷,經濟重心不斷南移,長江下游的江南等地得到開發,經濟迅速發展。宋朝建立後,由於北方面臨遼、西夏、金等少數民族政權的強大壓力,因此對嶺南地區的統治與開拓十分重視,大量內地人口紛紛遷入,活動的空間範圍不斷擴大,族群交往明顯增多,彼此的瞭解也在不斷增加。在這樣的背景下,內地人士對嶺南地理環境的認識,也有一個從主觀想象向客觀真實緩慢靠近的轉變過程。

就自然環境而言,南方的“卑濕”是客觀存在的,但由於歷代文人的反復渲染,南方地區濕熱而使人短壽的區域形象在北方人士心中已被固化下來,並因此形成了相當程度的恐懼與逃避心理。北宋時,范祖禹因罪被流放賀州,他上表稱:“雖當殄戮,猶或哀矜,賜以餘生,屏之裔土。已投身於魑魅之域,將淪於瘴癘之鄉,倘及泉而有知,猶結草以圖報。”③〔宋〕范祖禹:“賀州安置謝表”,〔清〕汪森《粵西文載·奏表》,第75—76頁。狄青在奏摺中也稱:“嶺南外區,瘴癘熏蒸,北方戍人,往者九死一生……下濕上蒸,病死必多。”④〔宋〕狄青:“論禦南蠻奏”,〔清〕汪森《粵西文載·奏狀》,第92—93頁。南宋時,范成大“出帥廣右,姻親故人張飲松江,皆以炎荒風土爲戚”⑤〔宋〕范成大:《桂海虞衡志·序》(北京:中華書局,2002),第81頁。。其實,不少人根本沒有涉足過嶺南,對這一區域的瞭解極爲有限,其口中所稱之“炎海”“炎荒”“病死必多”等場景,不過是根據歷史傳聞描繪出來的嶺南形象而已,含有很多想象的成分。

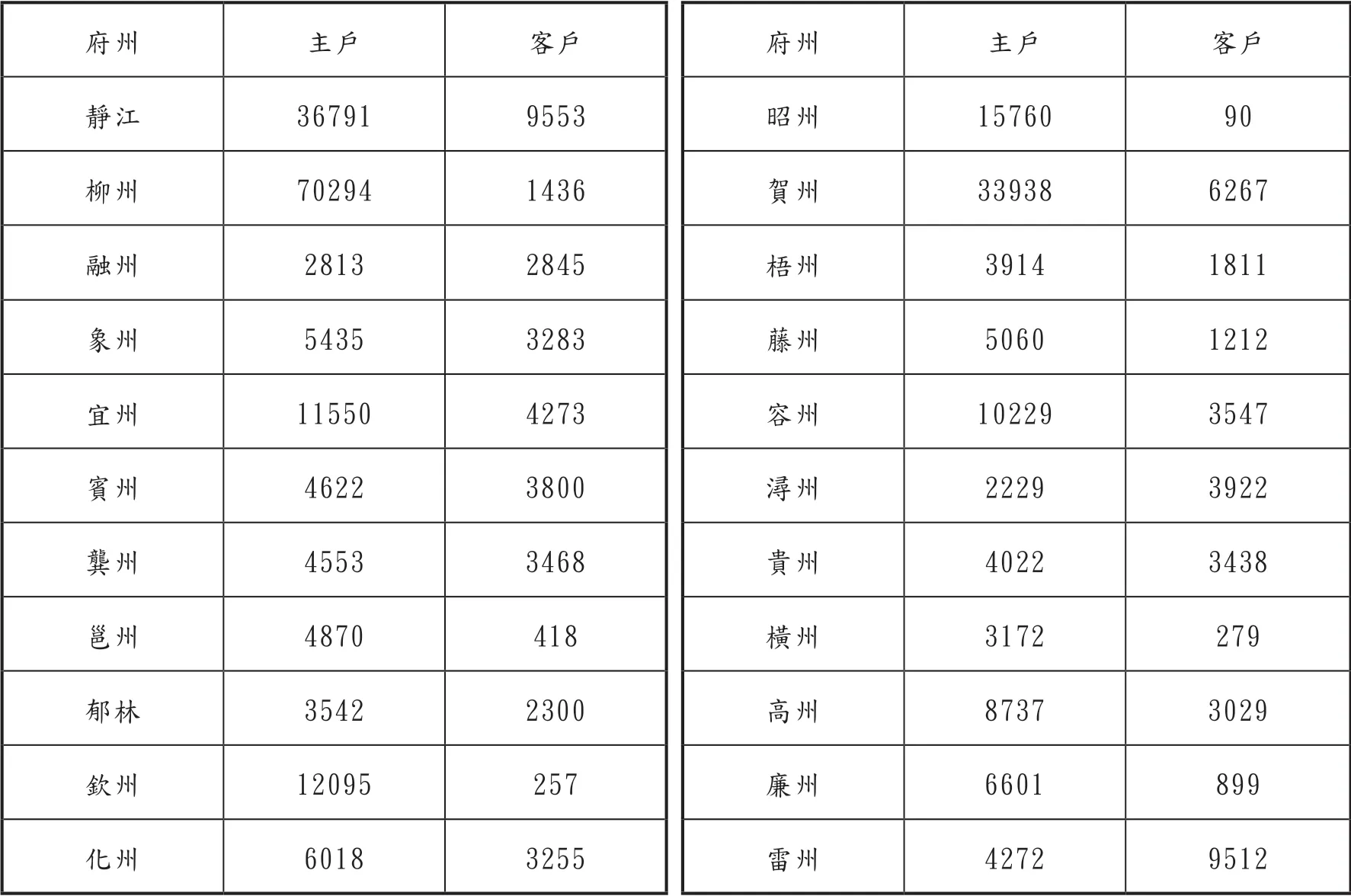

但與此相對應的是,由於中原地區戰亂,形成了人口遷移浪潮,自唐以來不斷進入嶺南地區;尤其是隨着宋廷對嶺南地區統治的加強,外來人口遷入嶺南地區的現象比之前朝明顯增多。以廣南西路爲例,各州在籍人口中,已有一定數量的“客戶”,這些“客戶”即是從內地流入的外來人口(參見表8)。

表8 元豐年間廣南西路戶口情況一覽表(單位:戶)

雖然人口的流入有助於增加內地對嶺南地區的瞭解,破除一些扭曲、誇張的不實傳聞,但受認知水平與心理偏見等因素的影響,特別是入遷嶺南的“客戶”多爲下層普通民衆,並不具有史料的書寫能力與話語權,他們對嶺南的感受無法在史料上得到體現。而具有史料書寫能力並擁有史料話語權的,主要是一些謫宦、流寓等文人。這樣一來,人們今天所能看到的“史料”,多是少數官員、文人留下的著述而已。受傳統的儒家思想的影響與認知的局限,他們留下的“史料”中,難免存在較強的個人主觀偏見。因此,史料中所反映的嶺南區域形象變化,其過程是漫長而曲折的。儘管如此,透過這些有限的史料,人們仍能感受到,內地人士到嶺南地區親身體驗後,開始對嶺南地區的社會地理現實狀況有了一些新的認識。

總之,歷史時期南方地區“早夭之地”的鄉土形象,從濫觴到流播發展,都帶有較爲強烈的主觀想象色彩,並不完全是客觀事實的真實反映。作爲一種特殊的地域文化現象,一方面反映的是人們對南方地區地理認知不斷發展變化的過程,另一方面反映的是南方地區融入中華統一格局後歷經的曲折過程。南方鄉土形象從“早夭之地”到“瘴癘之鄉”的發展,本質上衹是一種歧視話語的轉換,背後反映的是南方地區較低的經濟、文化、醫療水平。隨着中原人口的不斷流入,推動南方地區經濟開發、文化發展,內地對南方地區的認識、瞭解日益加深,南方地區官紳的鄉土意識也開始覺醒,最終使這一負面鄉土形象得以破除。