大苗插秧机对杂交晚稻群体质量构建及产量的影响

2021-09-29陈立才黄俊宝欧阳淑珍张文毅

陈立才,祁 兵,黄俊宝,欧阳淑珍,纪 要,张文毅*

(1.江西省农业科学院 农业工程研究所,江西 南昌 330200;2.农业农村部南京农业机械化研究所,江苏 南京 210014)

【研究意义】杂交稻大面积种植为提高我国水稻单产和总产做出了重要贡献,在现代农业生产中,水稻的种植方式向轻简化和机械化的转变,严重制约了杂交稻高产、稳产及推广应用[1]。在水稻机械化生产过程中,种植环节是实现水稻全程机械化的最薄弱环节,也是水稻机械化生产的难点和关键[2-3]。现有插秧机技术要求密播培育短秧龄的中小苗,苗期管理和插秧要求较高[4-5]。在我国南方双季稻区,农民为增加水稻产量,常选择易高产的杂交稻品种,杂交稻适宜稀播培育大中苗为主的技术,利用普通插秧机移栽大苗容易造成“搭桥、推秧、伤秧”等问题,不利于秧苗栽后正常发育生长[6-8]。由于缺少大苗插秧机及配套技术,农户需合理计算晚稻育秧时间,同时要选用生育期较短的杂交稻品种,这些品种因为有效分蘖期短,造成有效分蘖少,不利于充分发挥杂交稻的高产优势[9]。同时因为秧苗秧龄短,秧苗素质差,为培育健壮秧苗,往往需要延长本田生长期,更容易加剧前后作的季节矛盾。这不仅严重制约了杂交稻产量的提高,也限制了杂交稻机插技术的推广。【前人研究进展】国内许多研究发现,采用长秧龄的大中苗,可以延长秧龄,增加叶龄,苗质健壮,移栽后活稞返青快,利于构建高产、超高产群体[10-13]。这种大苗插秧技术在我国一些单季稻地区开展了研究,并取得了较好效果[14-17],【本研究切入点】当前,在农村劳动力紧缺的背景下,水稻机械化生产是稳定双季稻种植的有效途径[18]。机插秧环节仍然是制约水稻全程机械化生产的重要瓶颈,机插水稻高产栽培技术一直为水稻栽培研究的热点。由于缺少适宜杂交晚稻的大苗插秧机具,在亟需大苗栽插的南方双季杂交稻区,不同大苗机插对群体构建及产量的影响还鲜有研究。【拟解决的关键问题】本研究针对我国南方双季稻区水稻机插秧存在的问题,开展不同大苗插秧机机插对杂交晚稻的适应性研究,其结果不仅可以创新南方双季稻区杂交稻插秧方式,同时对解决“双抢”矛盾和实现机插杂交稻高产栽培提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试材料为杂交晚稻品种天优华9,由江西金山种业有限公司和广东省农业科学院水稻研究所选育。

1.2 试验设置

试验于2018 年在江西省南昌县泾口乡(28°16'N、116°14'E)进行,属亚热带湿润气候,气候温和,四季分明,雨水充沛,日照充足,年平均气温17.8 ℃,年平均日照1 603.4 h,年平均降水量为1 662.5 mm,年平均霜期89 d。育秧采用普通硬盘淤泥育秧,秧盘规格长580 mm,宽280 mm,高25 mm。试验田前茬为早稻,播种日期为6月25日,试验统一采用自动播种流水线播种,播种量为60 g/盘(干种),其中育秧规格分2种,一种为常规秧苗,一种为大苗秧苗,常规秧苗通过喷洒烯效唑进行控苗,保证秧苗高度适宜普通插秧机栽插,大苗秧苗不控苗。插秧日期为7月23日,插秧设4个试验处理,①普通插秧机机插常规秧苗(CK);②普通插秧机机插大苗(CD);③手扶式大苗插秧机机插大苗(SD);④高速大苗插秧机机插大苗(GD)。③和④处理的插秧机为“久保田”高速乘坐式插秧机,①和②处理的插秧机分别为农业农村部南京农业机械化研究所研制的手扶步进式大苗插秧机(样机)和高速乘坐式2ZDM-6型大苗插秧机,该机通过改进设计了非圆齿轮行星轮系毯状大苗分插机构和星轮式精确移送秧机构,创新研制了非圆齿轮大苗分插机构,可满足40 cm水稻大苗的移栽要求,苗高适应性有显著提高[8]。机插秧规格为30 cm×14 cm,栽插深度为中等,取秧量中等,采用随机区组排列,3次重复,小区面积为200 m2(25 m×8 m),本田施肥纯氮用量150 kg/hm2、P2O5用量90 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2,氮肥按m(基)∶m(蘖)∶m(穗)=5∶3∶2进行,磷肥全部做底肥1次施用,钾肥分基肥和穗肥2次施用,按m(基)∶m(穗)=50%∶50%施用,其他农艺措施同当地大田管理,收获日期为11月6日。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 秧苗素质 于移栽当天,取2 个不同育秧规格具有代表性植株秧苗20 株,测定株高、叶龄、根数、倒二叶SPAD 和10 株苗茎基宽,并取代表性植株300 株,分成3 份,于105 ℃杀青30 min,80 ℃烘干至恒重,称百苗干质量。

1.3.2 机插质量 插秧后当天,测量插深、每穴株数、漏插率、漂秧率、伤秧率和翻倒率等作业性能指标,测定方法按照国家标准GB/T 6243—2017《水稻插秧机试验方法》进行。

1.3.3 茎蘖动态和成穗率 于移栽后7 d开始,每隔7 d每小区选定连续20穴非边行秧苗进行调查,取平均值。测定成熟期的有效穗数,计算成穗率。

1.3.4 叶面积指数和干物质积累量 于拔节期(ES)、抽穗期(HS)和乳熟期(MS),根据茎蘖动态的平均数值进行取样,每个处理取3穴,计算叶面积指数(LAI),分离地上和地下部分,将地上部分于105 ℃杀青30 min,80 ℃烘至恒重后称量,计算干物质积累量。

1.3.5 最长根长变化 从拔节期到乳熟期,每小区选取与茎蘖动态调查平均数相同植株3 株,测量其最长根长,以后每隔7天进行最长根长调查。

1.3.6 产量和产量构成 于成熟期选取与茎蘖动态调查平均数相同的植株3株进行拷种,测定每株的穗粒数、结实率和千粒质量等指标;采用五点取样法对每个处理分别收割5 个点,每个点4 m2进行测产,单独脱粒晒干并风选后,称干谷质量,然后计算折合含水量为13.5%的稻谷产量。

1.4 数据处理

采用Excel 软件进行数据统计和作图,采用SPSS 22.0进行显著性和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 秧苗素质

表1为供试杂交晚稻品种的秧苗素质。由表1可以看出,供试晚稻品种的大苗株高超过了30 cm,叶龄、根数、倒二叶SPAD、10株苗茎基宽和苗干质量均较大,明显比常规育秧的秧苗健壮,符合机插大苗的标准。常规秧苗符合国家标准GB/T 20864—2007《水稻插秧机技术条件》对秧苗的要求。

表1 供试水稻的秧苗素质Tab.1 The seedling quality of experimental rice

2.2 机插质量

表2 为不同插秧机插秧后的机插质量。由表2 可以看出,各处理间除插深和每穴株数外,CK、SD 和GD 3 个处理的机插质量显著优于CD,但3 个处理间差异不显著,各指标均符合国家标准GB/T 20864—2007《水稻插秧机技术条件》要求,说明2种大苗插秧机性能稳定,可满足杂交晚稻大苗机插的要求。由CD 可以看出,漂秧率、伤秧率和翻倒率均超过了水稻插秧机技术条件的性能指标标准,说明普通插秧机不适宜杂交晚稻大苗机插。从机插整体质量看,SD处理机插质量最佳。

表2 不同插秧机插秧的机插质量Tab.2 The machine-transplanting quality of different treatments

2.3 不同处理对茎蘖动态和成穗的影响

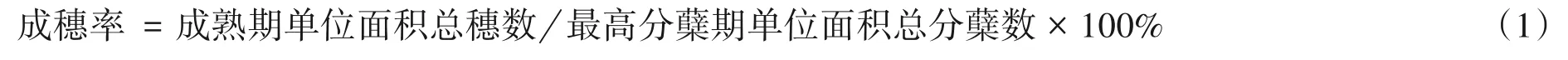

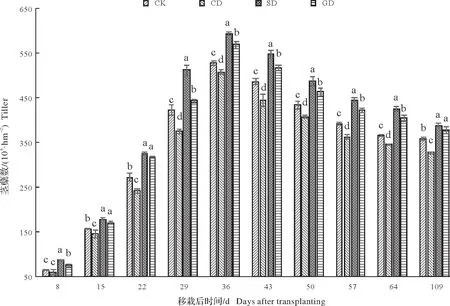

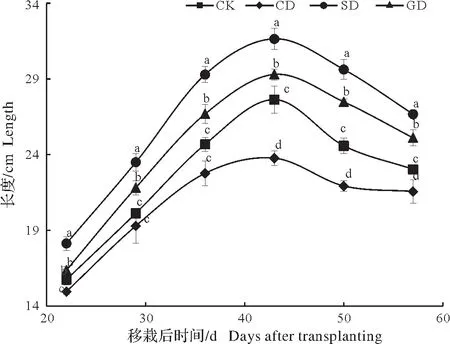

图1 为供试水稻不同插秧机插秧的茎蘖动态。由图1 可以看出,各处理的茎蘖动态差异显著。经SD 处理的分蘖力强,分蘖速度快于2种高速式插秧机,在栽插7 d后,SD 和GD 处理的秧苗茎蘖动态增长迅速,于移栽后36 d 左右达到峰值,整个生长过程中的茎蘖数显著多于CK,收获期二者差异不显著,且CK 的分蘖效果显著优于CD。不同处理的高峰苗数存在差异,以SD 处理的高峰苗数最多,达到了593.05×104穗/hm2,较GD、CD 和CK 分别增长4.33%、16.79%和12.31%,高峰苗期以后,各处理茎蘖数开始下降,但不同处理下降速率不同,SD 和GD 减少速度显著慢于CD 和CK。大苗插秧机处理使高峰苗数及有效穗数增加,但成穗率逐渐降低(图2),由高到低依次为CK、GD、SD和CD,且差异显著。

图1 不同处理的水稻茎蘖动态Fig.1 Effects on dynamics of the stem and tiller of different treatments

图2 不同处理对成穗率的影响Fig.2 Effects on earbearing rates of different treatments

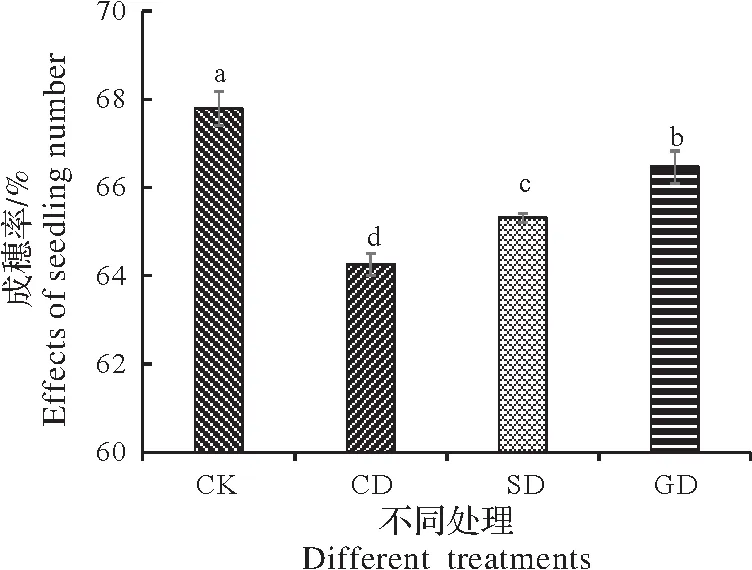

2.4 不同处理对群体叶面积的影响

叶片是植物重要的光合器官,叶面积指数的大小是反映植物的群体生产率及物质积累能力强弱的重要指标[19-20]。由图3可知,不同插秧机插秧对群体的LAI影响较大。从拔节期到抽穗期再到乳熟期,各处理间差异达显著水平,群体的LAI由大到小依次为SD、GD、CK 和CD,其中抽穗期SD、GD、CK、CD 处理的LAI分别为6.71、6.39、6.0和5.80。说明杂交晚稻采用大苗插秧机进行大苗机插,在生育前期有利于植株群体生产及物质积累,在生育后期仍能保持良好群体结构,维持较高的LAI,易于构建高产群体。

图3 不同处理对群体叶面积的影响Fig.3 Effects on population LAI of different treatments

2.5 不同处理对根长变化的影响

根是水稻重要的营养吸收器官,发达健康的根系,是取得水稻高产的重要条件,特别是中、后期根系功能对产量形成具有重要影响[21-22]。根长是根系健康与否的一个重要指标。图4为不同插秧机插秧后供试水稻的根长变化规律。由图4可以看出,在整个生育期,根长变化成单峰曲线,各处理间差异达显著水平,经SD处理的根系强,根长大于2种高速式插秧机,根长由长到短依次为SD、GD、CK 和CD,SD 和GD 处理的根长增长迅速,其中在移栽45 d左右,SD处理的高峰根长最长,达到了31.64 cm,较GD、CD 和CK 分别增长8.54%、16.33%和35.93%,高峰根长后,各处理的根长开始下降,不同处理下降速率不同,SD和GD 减少速度显著慢于CD 和CK,为后期高产的形成打下了良好基础。

图4 不同插秧机插秧水稻根长变化Fig.4 Effects on root length of different treatments

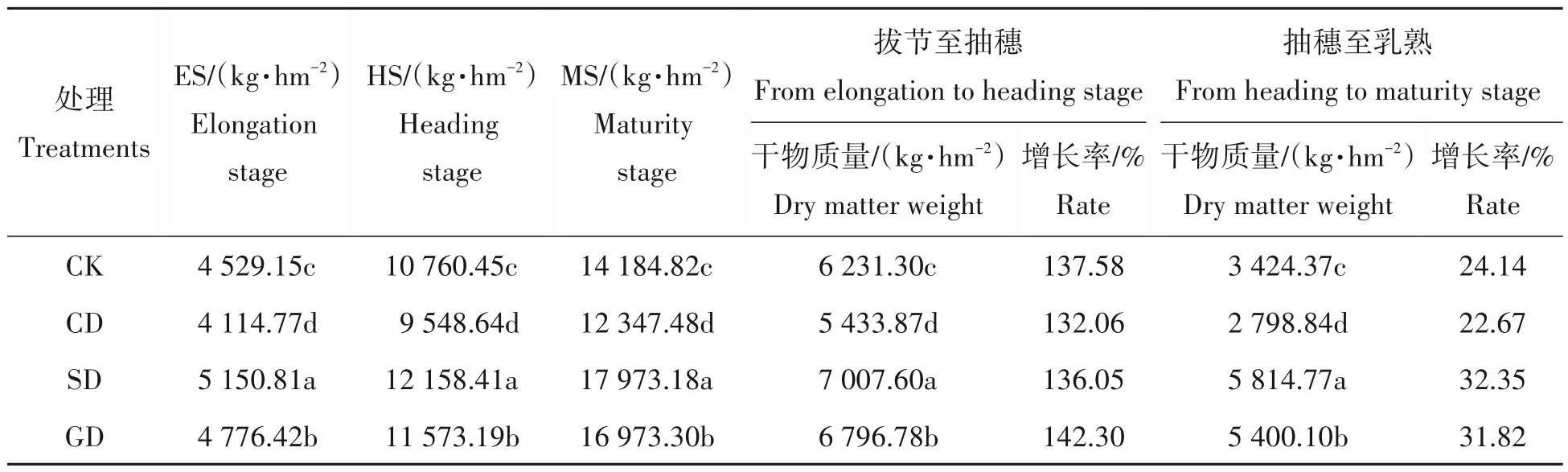

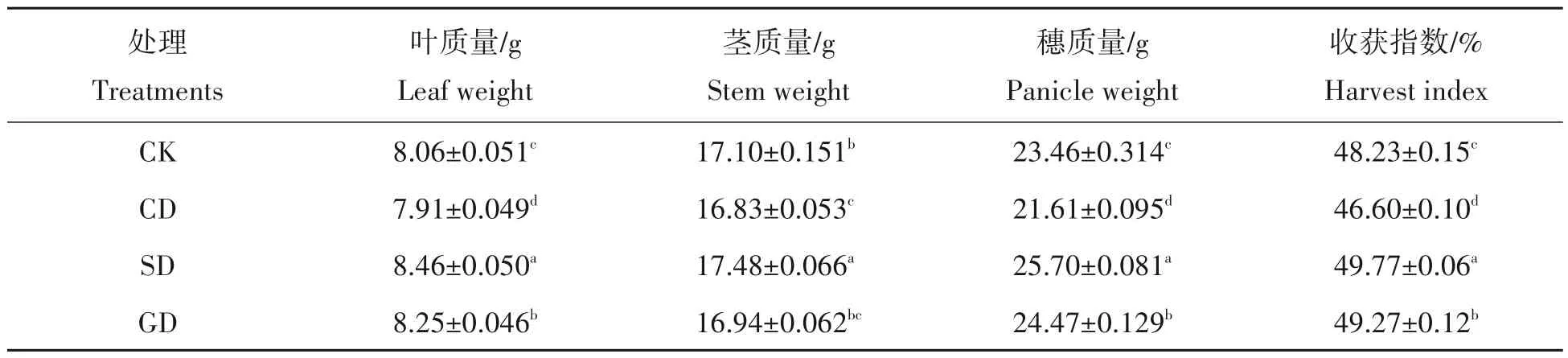

2.6 不同处理对群体干物质积累的影响

作物的干物质积累能力对提高产量有着极其重要的作用[23]。由表3可知,不同的插秧机插秧对水稻的干物质积累量存在显著影响。从拔节期到抽穗期再到乳熟期,经SD 处理的群体干物质积累量显著高于其它处理,由多到少依次为SD、GD、CK 和CD,其中在乳熟期,以SD 处理的干物质积累量最多,达到了17 973.18 kg/hm2,较GD、CK、CD 分别增加了5.89%、26.71%和45.56%,各处理间差异显著。从拔节期到抽穗期,群体干物质积累量增长率由高到低依次为GD、CK、SD 和CD,从抽穗期到乳熟期,群体干物质积累量增长率由高到低依次为SD、GD、CK 和CD。收获指数反应了水稻同化产物籽粒和营养器官上的分配比例,收获期的器官干物质量和收获指数见表4,由大到小依次为SD、GD、CK 和CD,各处理间差异达显著水平。

表3 不同处理的干物质积累特征Tab.3 The dry matter accumulation characteristics of different treatments

表4 不同处理对收获期器官干物质量及收获指数的影响Tab.4 Effects on organ dry weight and harvest index in harvest period of different treatments

2.7 产量和产量结构

从表5可以看出,不同插秧机插秧对产量构成因素影响很大。经SD和GD处理的有效穗数显著多于CK和CD,SD和GD处理的有效穗和穗粒数差异不显著,但SD显著优于CK和CD,SD、GD和CK处理的千粒质量和结实率显著高于CD,3个处理间差异不显著;理论产量由高到低依次为SD、GD、CK和CD,且差异显著,实际产量以SD和GD处理显著优于CK和CD,但2种大苗插秧机机插大苗处理间差异不显著。SD和GD处理比CK增产明显,且SD优于GD。较CK,SD处理平均增产514.17 kg/hm2,平均增产率6.63%,GD处理平均增产381.74 kg/hm2,平均增产4.92%,CD 处理平均减产331.94 kg/hm2,平均减产率4.27%。说明大苗插秧机机插杂交晚稻大苗,可以提高水稻产量,普通插秧机机插大苗会造成水稻减产。

表5 不同处理的产量和产量结构Tab.5 The grain yield and its components of different treatments

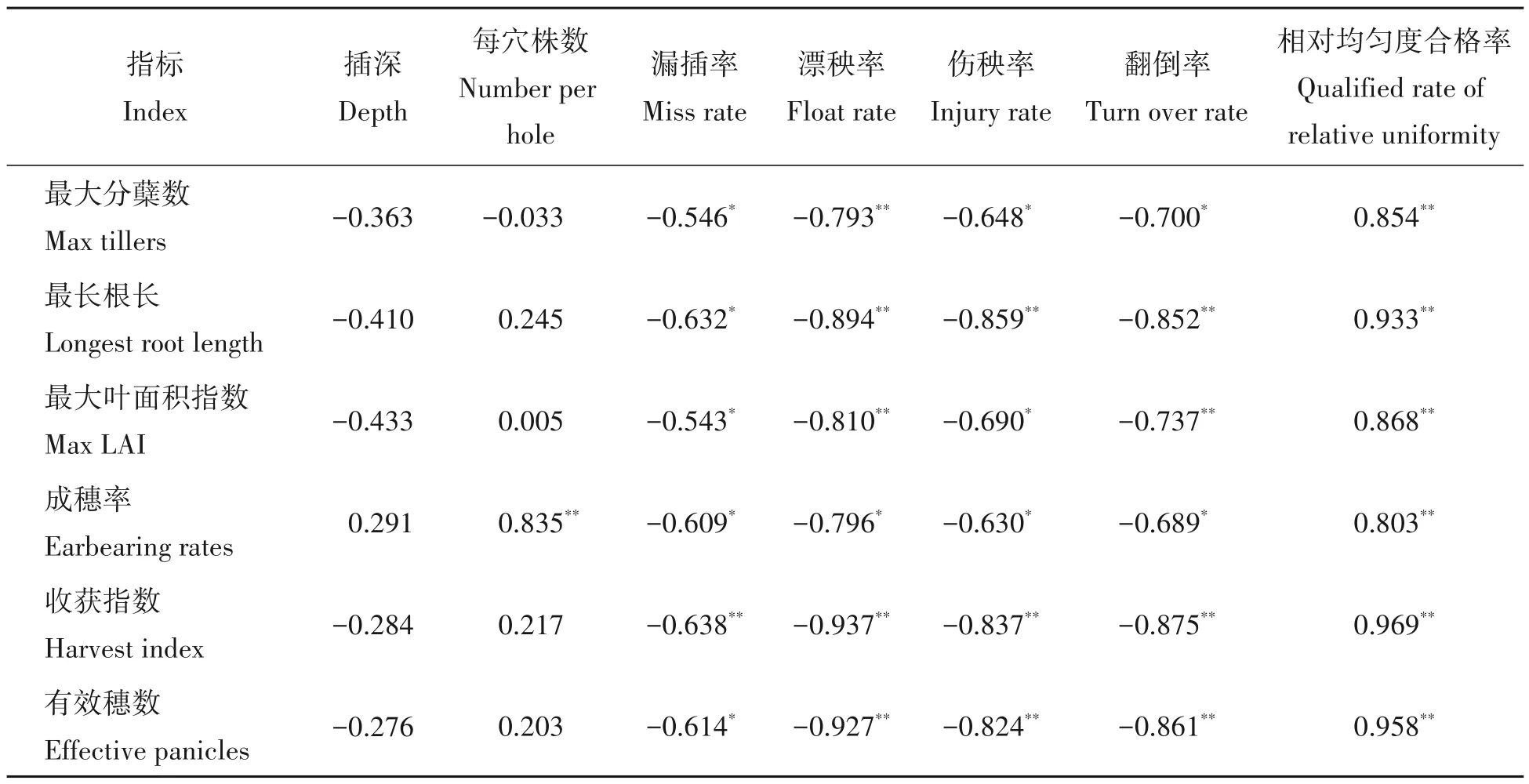

2.8 机插质量与各生长指标的相关性

表6为不同处理的机插质量与水稻生长生育指标的相关性。相关性分析表明,不同处理的机插质量的部分指标与水稻生育期呈显著或者极显著相关性关系,其中:插深与各生长发育指标相关性均不显著;每穴株数与成穗率呈极显著相关性关系,相关系数达0.835,但与其他生长指标相关性均不显著;漏插率、漂秧率、伤秧率、翻倒率与各生长指标相关程度都很强,均达到了显著或极显著负相关性关系,漏插率、漂秧率、翻倒率与收获指数的相关程度最高,伤秧率与最长根长相关程度最高,收获指数次之,说明在机插秧时,减少对水稻秧苗的漏插、漂秧、伤秧和翻倒率,对促进秧苗生长具有重要作用,会直接影响机插稻的收获指数,最终影响水稻产量;相对均匀度合格率与各生长指标均呈极显著正相关性关系,相关系数均达0.80以上,说明在水稻插秧时,提高水稻育秧和栽插的均匀性,利于机插稻的生长发育。

表6 不同处理的机插质量与生长指标的相关性Tab.6 The correlation between the machine-transplanting quality and the growth indexs

3 结论与讨论

健壮秧苗是机插水稻优质高产的基础。秧苗素质好、发根力强、返青良好并快速达到所需茎蘖数,有利于改善水稻机插作业质量,是水稻增产的关键[24]。沈建辉等[25]研究认为,对机插稻秧苗素质和产量的影响由大到小表现为秧龄、施肥量和落谷密度;蒋彭炎等[26]研究认为,秧苗素质是影响水稻生长发育及其产量的重要因素,秧苗素质可以调控大田群体的发展,从而直接或间接地影响水稻产量及其构成因子;陈惠哲等[27]研究发现,播期相同而移栽期不同的秧苗,随着秧龄的增加,株高、干物质量和植株充实度呈增加趋势;王斌等[28]研究表明,随着秧龄的增加,秧苗干质量、株高、茎基宽和总根数增加,单株绿叶数和叶片丙二醛含量也呈相同趋势。这些研究与本研究结果一致,适当稀播培育大苗,能够提升水稻秧苗素质,使机插水稻始蘖期较早,群体质量较高,物质积累及其转运利用效率高,从而达到壮秆大穗,有较好的群体质量,实现机插水稻高产高效。这些研究通过在适宜秧龄范围内通过水肥等调控获得健壮秧苗,利用传统的插秧机栽插,从而获得了高产,本研究秧苗的处理和栽插方式与前人研究有所不同。

吴一梅等[29-30]研究认为,随着机插秧苗秧龄的延长,水稻株高增加、黄叶数增加、发根力减弱,并会影响机插作业质量;张祖建等[31-32]研究发现,随着秧龄的增加,根冠比、秧苗根系活力和发根力下降,株高容易超出机插水稻适宜株高,不适宜机插作业,产量会降低。以上研究表明,按照传统的机插水稻育秧方式,由于育秧用种量大,长秧龄秧苗往往会造成秧苗素质下降,造成群体素质差,由于缺少适宜长秧龄秧苗的插秧机具,采用常规插秧机栽插时,导致了机插质量降低,直接影响了杂交稻的产量。这与本研究采用高速乘坐式普通插秧机机插大苗处理的结果一致。

收获指数反映了水稻同化产物在籽粒和营养器官上的分配比例,指数越大,增产潜力越大[33]。本研究发现,良好的机插质量是获得高产的关键,漏插率、漂秧率、伤秧率、翻倒率、相对均匀度合格率等插秧机机插质量指标与水稻生长发育的各指标均呈显著或极显著的关系,与各生长指标的相关性由大到小依次为相对均匀度合格率、漂秧率、翻倒率和伤秧率>漏插率,漏插率、漂秧率、翻倒率与收获指数的相关程度最高,漂秧率与收获指数的相关系数达到了0.937,伤秧率与最长根长相关程度最高,收获指数次之,而相对均匀度合格率与各生长指标均呈极显著正相关性关系,且相关系数均达0.80以上。说明在机插大苗时,不同的秧苗应采用适宜的机具进行栽插,尽量减少机插秧苗的漏插、漂秧、伤秧和翻倒率,提高相对均匀度合格率,健壮的大苗搭配良好的机插质量,可利于水稻秧苗的生长发育,易于获得水稻高产。本研究通过稀播和延长秧龄,培育出健壮大苗,采用配套的大苗插秧机栽插,提高了水稻产量,解决了传统插秧机不能移栽大苗的问题,创新了南方双季稻区杂交晚稻的机插方式,这是本研究与前人研究的不同。

本研究以杂交稻为试验对象,分析了不同大苗插秧机对杂交晚稻秧苗栽插的机插质量、群体质量构建及产量和产量构成等指标的影响。结果表明:2种大苗插秧机作业性能稳定,与进口插秧机相比,其作业性能无显著差异;大苗机插对杂交稻群体质量构建及产量形成具有显著影响,在适宜的大苗机插条件下,通过创建良好的机插质量,搭配栽插健壮的大苗,有利于机插杂交稻构建良好群体以及获得高产。较对照组,杂交晚稻采用大苗插秧机机插大苗,在整个生育期中都显著的体现出分蘖力强,分蘖速度快,高峰苗期下降速率慢的特点,根长变化规律与分蘖动态一致;由于大苗机插处理使高峰苗数及有效穗数增加,使成穗率相对降低。同时,大苗插秧机机插大苗在生育前期利于植株群体生产及物质积累,后期仍能保持良好群体结构,维持较高的LAI和干物质积累量,成熟期的穗积累量和收获指数大。在产量和产量结构方面,不同处理对水稻千粒质量和结实率的影响差异不显著,但利用大苗插秧机机插大苗,在稳定千粒质量和保持较高结实率的前提下,能够充分发挥超级稻的优势,显著地增加了群体有效穗数,从而提高了产量,较对照组,手扶步进式大苗插秧机机插大苗处理平均增产514.17 kg/hm2,平均增产率为6.63%,高速式大苗插秧机机插大苗处理平均增产381.74 kg/hm2,平均增产率为4.92%,二者间差异不显著,采用高速乘坐式普通插秧机机插大苗处理平均减产331.94 kg/hm2,平均减产率为4.27%。2种大苗插秧机间产量差异不显著,但手扶式对群体构建的影响效果显著优于高速式。

在我国南方双季稻区,要紧紧围绕提升水稻秧苗素质、培育壮秧这个重点,通过适期早播种、适当降低播种量,延长秧龄,培育健壮的适合机插的毯状大苗,再采用配套的水稻大苗插秧机栽插,不但可以充分发挥以分蘖力强和穗大粒多见长的杂交稻的个体生长潜力,能高效地利用南方双季稻区的温、光、肥、水等资源,从而促进机插杂交稻产量的提高,还可以降低播种量,减少生产成本,同时有效地解决南方双季稻区早晚稻的茬口问题,拓展水稻育插秧模式,在南方双季稻区具有广阔的应用前景。