四川盆地海相碳酸盐岩储层成因及特征

2021-09-28张玺华田兴旺杨岱林王云龙孙奕婷洪海涛夏茂龙

张玺华 田兴旺 杨岱林 王云龙 孙奕婷 洪海涛 夏茂龙 汪 华 徐 亮

中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

0 引言

海相碳酸盐岩油气田在四川盆地油气勘探中占有主导地位。已发现常规及致密天然气产层23个,海相碳酸盐岩层系就有18个,海相碳酸盐岩探明储量占比近70%[1]。四川盆地海相碳酸盐岩油气勘探层系主要包括三叠系(中—下统)、二叠系(中—上统)、石炭系和震旦系—寒武系。近年来在川中古隆起高石梯—磨溪地区震旦系灯影组、寒武系龙王庙组储集层获得重大发现,截至2016年底,探明天然气地质储量超8 000×108m3,展现出四川盆地海相碳酸盐岩仍有较大勘探潜力,开拓了中国海相碳酸盐岩油气勘探的新领域,引起了对中国海相油气,特别是四川盆地海相碳酸盐岩油气勘探的关注。

储集层是油气成藏过程中的关键要素,是石油地质学的重要研究对象,前人已形成了较为系统和成熟的理论和技术方法。对于储集层的分类,可站在不同的角度,为描述其某一性质而进行划分。海相碳酸盐岩储集层有多种分类方法。常见的分类方法有岩性分类、孔隙度分类、渗透率分类、储集空间分类等[1-5]。按岩石矿物组分分类可以分为石灰岩储层和白云岩储层,按储渗空间类型分类可以分为孔隙型、孔洞型、裂缝型及裂缝—孔隙型、裂缝—孔洞型(复合类型)等,还有按储层物性的高低进行分类。上述分类强调的是对储层某方面特征的描述,均为对储层进行客观存在的静态描述,是储层特征研究的基础,不足之处是与储层的成因没有建立紧密联系,不适合于储层的分布预测研究。在勘探阶段,真正对储层分布可以做出地质预测的是明确其形成机制,因此,储层的成因分类就显得更为重要。关于碳酸盐岩储集层分类至今仍有争论,而基于储层成因特征的分类研究突出储层的形成核心控制因素和主要形成条件,对储层的预测有重要的指导意义。因此,开展储层成因特征分类研究是以寻找油气储层为目标的勘探综合研究的重要基础。

在对四川盆地海相碳酸盐岩储层特征分析的基础上,借鉴国内外碳酸盐岩储层分类[1-9],归纳和总结四川盆地海相碳酸盐岩储层成因类型及特征,希望对四川盆地海相碳酸盐岩储层特征和分布预测研究有积极的促进作用。

1 储集层特征及分类

1.1 储层基本特征

四川盆地海相碳酸盐岩储集层发育层系多,纵向上主要分布在三叠系(中—下统)、二叠系、石炭系和震旦系—寒武系。主要储集岩类型是颗粒白云岩、藻(礁)格架白云岩、粉—细晶白云岩,石灰岩次之。寒武系龙王庙组、洗象池组和三叠系飞仙关组、嘉陵江组、雷口坡组以颗粒白云岩为主要储集层。灯影组和长兴组以藻(礁)格架白云岩为主要储集层。物性总体上表现低孔、低渗的特征,局部地区发育的优质储层是勘探的重要对象[5-12]。储层发育程度主要受有利沉积相带、白云石化作用、岩溶作用等因素共同控制。

1.2 储层成因分类

近几年,海相碳酸盐岩储层成因分类研究引起了国内不少学者的重视,在研究塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等国内主要海相沉积盆地碳酸盐岩储层的基础上,提出了储层成因分类方案[6-9]。赵宗举提出中国海相碳酸盐岩储层成因类型主要包括古风化壳岩溶储层、礁滩储层及层状白云岩储层三大类,古风化壳岩溶储层又可分为灰岩古风化壳岩溶储层及白云岩古风化壳岩溶储层两类;礁滩储层主要包括台地边缘礁滩储层及台内礁滩储层两类[6-8]。赵文智,沈安江以便于油气勘探使用和预测评价为准则,按沉积型、成岩型和改造型对碳酸盐岩储集层进行框架分类[9]。沉积型储集层是指由沉积作用和古地理环境联合控制而形成的一类碳酸盐岩储集层,包括礁滩储集层和沉积型白云岩储集层;礁滩储集层可分为台缘礁滩和台内礁滩。成岩型储集层是埋藏成岩环境中形成的碳酸盐岩储集层的总称,包括埋藏白云岩储集层和热液白云岩储集层两大类。改造型储集层是指碳酸盐岩暴露地表后,受大气淡水改造而形成的较复杂的碳酸盐岩储集层,根据发育的古地貌位置和形成机理,可细分为3种类型,分别是潜山(风化壳)表生岩溶储集层、层间表生岩溶储集层和顺层表生岩溶储集层[8]。沈安江、赵文智对前期分类方案调整,主要变化是将岩溶改造型储集层大类归入成岩型大类,由前期方案沉积型、成岩型和改造型三大类调整为相控型(沉积型)和成岩型两大类[10]。上述海相碳酸盐岩储层成因分类方案都是以储层成因主控因素为核心,分类方案有一定差异,对国内典型碳酸盐岩储层的主控因素也有不同认识,但均重点关注了礁滩相沉积、岩溶作用、白云石化作用等控制储层形成和分布的主要因素,并将这三大因素作为碳酸盐岩储层主要类型的依据。四川盆地碳酸盐岩层系众多,储集层类型较丰富,具有自身的一些特点,如岩性以白云岩为主[11-12]。因此,提出一套能够体现出四川盆地碳酸盐岩储层特点,反应储层发育主控因素,且简明、实用的储集层成因分类方案是有必要的。

四川盆地海相碳酸盐岩储层发育主控制因素可以归结为三个方面:礁滩相沉积、岩溶作用和白云石化作用。①礁滩相沉积,是四川盆地海相碳酸盐岩储集层发育的重要物质基础,是礁滩储集层发育的主控因素;礁滩相沉积有利于白云石化作用和岩溶作用对储层的改造,也是白云岩储集层和表生岩溶储集层发育的沉积基础;②岩溶作用,四川盆地碳酸盐岩储集层发育粒间溶孔、粒内溶孔等溶蚀孔隙和溶洞、溶缝等储集空间类型,溶蚀作用可形成于准同生期、表生期和埋藏期;③白云石化作用,四川盆地海相碳酸盐岩规模发育的孔隙型储层均为白云岩,白云石化作用有利于孔隙的形成和保存。

根据四川盆地海相碳酸盐岩储层的岩石学、地球化学等基本特征,结合储层发育分布规律,提出四川盆地海相碳酸盐岩储层成因综合分类。该分类将四川盆地海相碳酸盐岩储层划分为礁滩储集层、表生岩溶储集层、白云岩储集层三大类,三个大类进一步分为了7个亚类(表1)。

2 礁滩储集层

礁、滩相沉积是储层发育的最有利沉积相带,既是储层发育的重要物质基础,也有利于白云石化作用和岩溶作用对储层的改造,礁、滩相沉积是储层发育的主控因素。位于碳酸盐岩台地边缘生物礁、颗粒滩相带和台内颗粒滩相带储集岩一般较发育,该类沉积相带沉积地貌相对较高,水动力条件较强,生物发育、海水分选作用较强,具备形成粗结构、多孔碳酸盐岩的沉积环境[13-14]。根据沉积特征,将四川盆地礁滩储集层分为台缘礁储集层、台缘颗粒滩储集层、台内颗粒滩储集层3个亚类。

2.1 礁滩储集层基本特征

2.1.1 台缘礁滩储层特征

四川盆地上二叠统长兴组发育典型台缘生物礁滩储集层,相带控制生物礁滩和礁滩储层的分布。生物礁滩沿开江—梁平海槽发育两侧的台缘带大规模展布,台缘带为台地—盆地转换区,为浅水向深水相带过渡区,地貌坡折大,水动力强,有利于生物礁滩的发育。礁储层发育于与生物礁滩相关的礁核、礁滩相白云岩、灰质白云岩中,台缘带生物礁滩的发育为白云石化作用和岩溶作用创造了有利条件。生物礁滩发育区,碳酸盐产率高,快速沉积形成正向地貌,在海平面周期升降旋回中,发育多期暴露,白云石化作用和同生期岩溶作用发育。生物礁滩主要储集岩包括残余生屑白云岩、晶粒白云岩、残余礁骨架白云岩几大类型。储集空间发育有孔隙、溶洞和裂缝,孔隙包括粒间溶孔、晶间溶孔、格架孔(图1),溶蚀洞穴包括孔隙性溶洞、裂缝性溶洞,裂缝包括溶蚀缝和构造缝[13]。开江—梁平海槽东西两侧台缘带残余生屑白云岩和晶粒白云岩孔渗性最好,平均孔隙度为5.3%;平均渗透率为2.6 mD。因此,台缘带生物礁滩最优质储层的储集岩类是残余生屑白云岩和晶粒白云岩。

图1 四川盆地上二叠统长兴组台缘生物礁储层主要储集岩类型图版

2.1.2 台缘颗粒滩储层特征

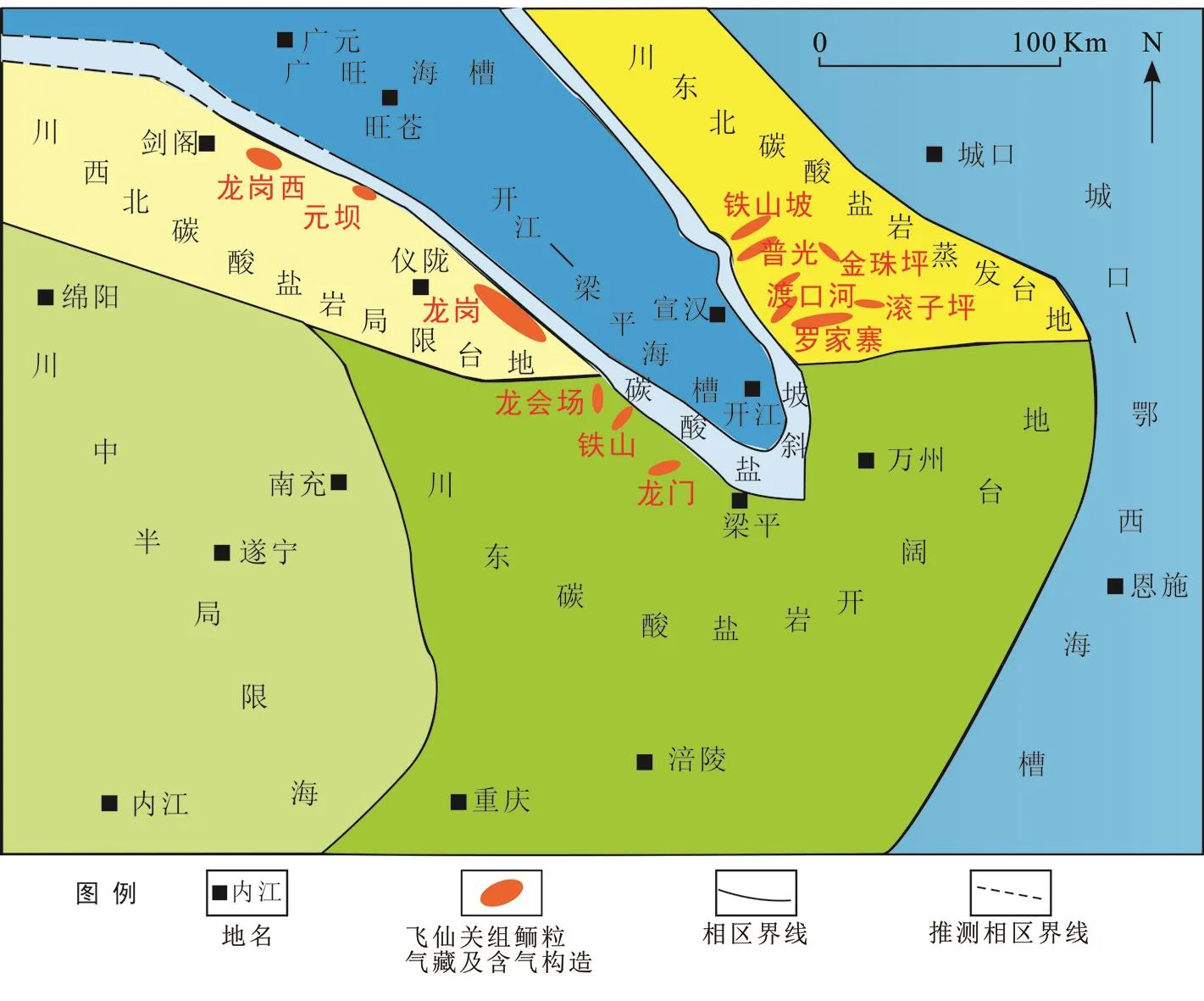

四川盆地下三叠统飞仙关组发育典型台缘鲕粒滩储集层,相带控制了鲕粒滩储集层的发育和分布(图2)。开江—梁平海槽两侧台缘带鲕粒滩沉积大规模发育,台缘高能相带,水动力强,有利于鲕粒滩的沉积。台缘带鲕粒滩沉积厚度大,形成鲕粒滩坝,为地貌高带,是白云石化作用和同生期岩溶作用发育有利区。台缘带飞仙关组储层是鲕粒滩经历不同程度白云石化、不同时期溶蚀作用及裂缝改造的结果。岩石类型主要包括残余鲕粒白云岩、残余鲕粒中—细晶白云岩、残余鲕粒灰质白云岩、残余鲕粒云质灰岩。储集空间主要包括粒间溶孔、晶间孔、粒内溶孔和裂缝[13-15]。粒间溶孔主要发育于残余鲕粒白云岩等颗粒白云岩中,少数鲕粒灰岩也发育粒间溶孔,连通性较好。晶间孔主要发育于晶粒白云岩中,连通性较好[13]。粒内溶孔主要发育在鲕粒内,常发育在残余鲕粒白云岩、含砾屑鲕粒白云岩和鲕粒灰岩中。裂缝主要是与构造作用有关的高角度裂缝,可将各种孔隙连通形成渗流网络系统,大大改善储层性能。台缘带鲕粒白云岩储层孔隙度平均可达10.18%,是开江—梁平海槽东西两侧台缘带飞仙关组储渗性能最好,最优质的储集岩类型。

图2 四川盆地东部下三叠统飞仙关组沉积相图

2.1.3 台内颗粒滩储层特征

川中地区寒武系龙王庙组、洗象池组发育台内颗粒滩储层[16-19]。其储集岩以砂屑白云岩、鲕粒白云岩、残余颗粒细晶白云岩为主。受颗粒滩发育特征控制,储层展布有较大差异,龙王庙组储层为厚层块状特征,洗象池组储层为多套薄储层相互叠置。此外,三叠系雷口坡组一段、三段和嘉陵江组同样发育台内颗粒滩储层。

以龙王庙组为例,其主要储集岩为砂屑白云岩、鲕粒白云岩、生屑砂屑白云岩、膏质砂屑白云岩、(花斑状)残余砂屑粉细晶白云岩。储集空间包括孔隙、溶洞和裂缝三种类型。以溶扩粒间孔、晶间(溶)孔、次生溶洞最为发育(图3)。

图3 四川盆地中部寒武系龙王庙组储层孔隙类型显微特征图

2.2 储层发育控制因素

礁滩相沉积控制优质储层规模发育。沉积相带既是礁滩储层发育的基础,也对礁滩储层的白云石化作用和岩溶作用有重要的影响。

2.2.1 储层发育的基础

礁滩相沉积原始粒间孔隙更为发育,经历压实、胶结作用后,能够保留部分孔隙,川中龙王庙组、环开江—梁平海槽长兴组和飞仙关组、川西雷三段等礁滩相储层均发育残余粒间孔或粒间溶孔,因此,礁滩相沉积是储层发育的基础。

2.2.2 早期白云石化作用

四川盆地具规模的礁滩储层岩性均为白云岩,白云石化作用是优质储层规模发育的重要条件;礁滩相沉积环境有利于早期白云石化作用发生,川中龙王庙组、川东北飞仙关组及雷口坡组为局限台地环境,有利于早期白云石化作用(蒸发泵、回流渗透)发生。

2.2.3 发育多期岩溶作用

礁滩相沉积环境有利于同生岩溶作用,颗粒滩和生物礁发育于浅水碳酸盐台地的中—高能环境,多发育于古地貌高,沉积速率较快,同生期暴露较为频繁,大气淡水溶蚀作用发育,文石质鲕粒易被溶蚀,发育粒内溶孔、铸模孔,川东北飞仙关组、川中雷口坡组一段发育粒内溶孔、铸模孔,与大气淡水溶蚀作用有关。沉积作用为后期的成岩改造提供了物质基础,质纯、层厚、原生孔隙保存较好的颗粒滩相碳酸盐岩有利于后期的成岩改造,早成岩期孔隙是表生期和埋藏期岩溶流体的通道。

3 表生岩溶储集层

岩溶对油气储层形成的影响最为广泛和重要。四川盆地具有多期构造旋回特征,多期区域构造隆升,发育多个风化壳,控制了四川盆地风化壳型储层的发育,形成多套优质的岩溶孔、洞、缝体系发育的主力产层,如震旦系和石炭系等[20-21]。目前在四川盆地海相碳酸盐岩地层中发育有5个大型古风化侵蚀面,其对储层形成的控制作用存在差异性和多样性。震旦系顶(桐湾运动)、石炭系顶(云南运动)、中二叠统顶(东吴运动)等3个风化面对储集岩的影响以建设性改造为主[10]。依据表生岩溶作用对不同岩性地层形成不同类型的表生岩溶储集层的特征,将四川盆地表生岩溶储集层划分为白云岩风化壳储集层、石灰岩风化壳储集层2个亚类。

3.1 表生岩溶储集层基本特征

3.1.1 白云岩风化壳储集层特征

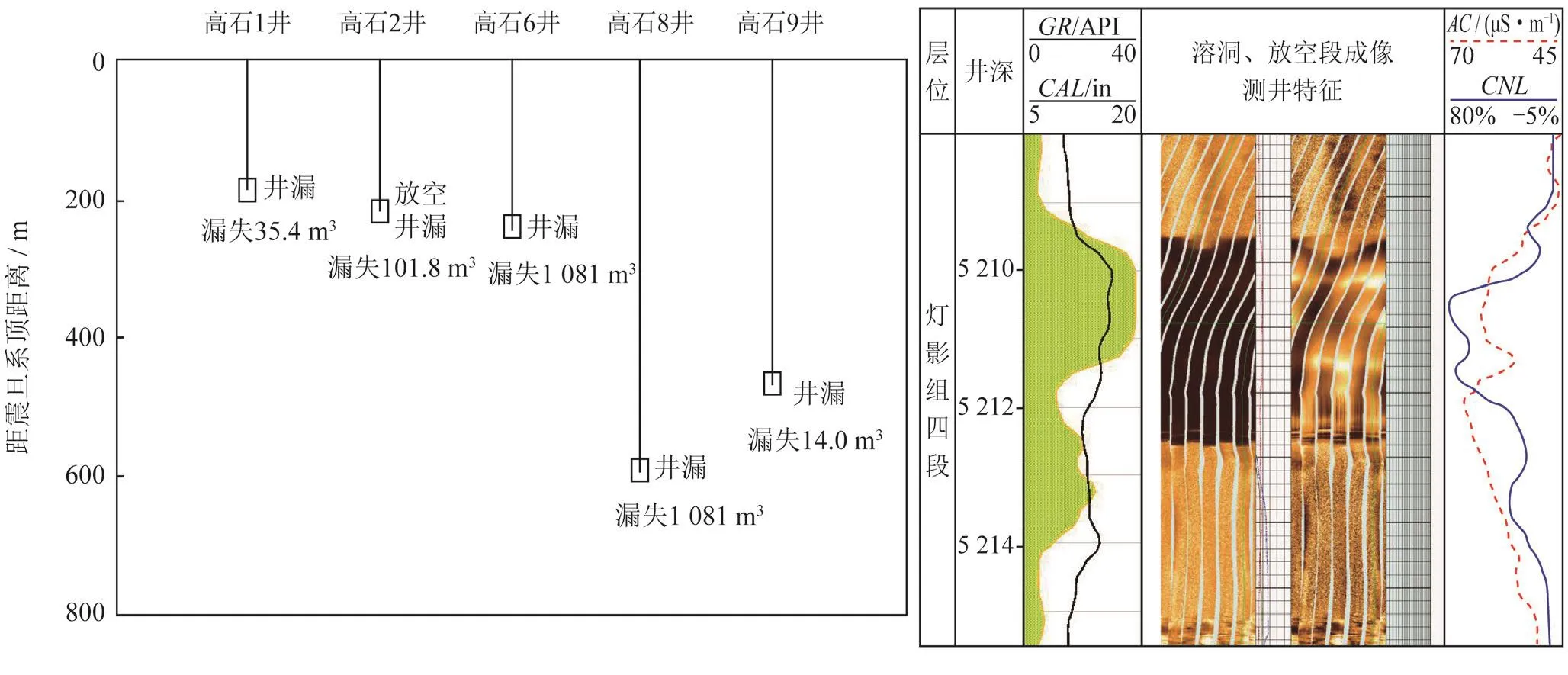

四川盆地震旦系灯影组发育典型的白云岩风化壳储层。受桐湾运动影响,四川盆地灯影组二段与上覆灯影组三段、灯影组四段与上覆下寒武统筇竹寺组呈假整合接触,发育两期风化壳岩溶,灯影组二段、灯影组四段普遍遭受不同程度的岩溶剥蚀。风化壳岩溶作用产生的大量孔、洞、缝是灯影组储层的主要储集空间。灯影组岩溶影响深度大,从目前的钻井取心见到的溶蚀孔洞和井漏、放空显示情况分析,灯影组垂向岩溶带影响深度在不整合面以下的200 m。高石2井钻井放空段长1.6 m,测井分析:井径扩大,声波时差增大,电成像为低电阻,暗色块状,为一个大型溶洞。高石1、2、6井和磨溪8、9井井漏和放空分别距离灯影组四段顶不整合面190 m、225 m、240 m、600 m和480 m(图 4)。

图4 四川盆地中部震旦系灯影组放空、井漏分布及高石2井灯影组四段放空井段测井特征图

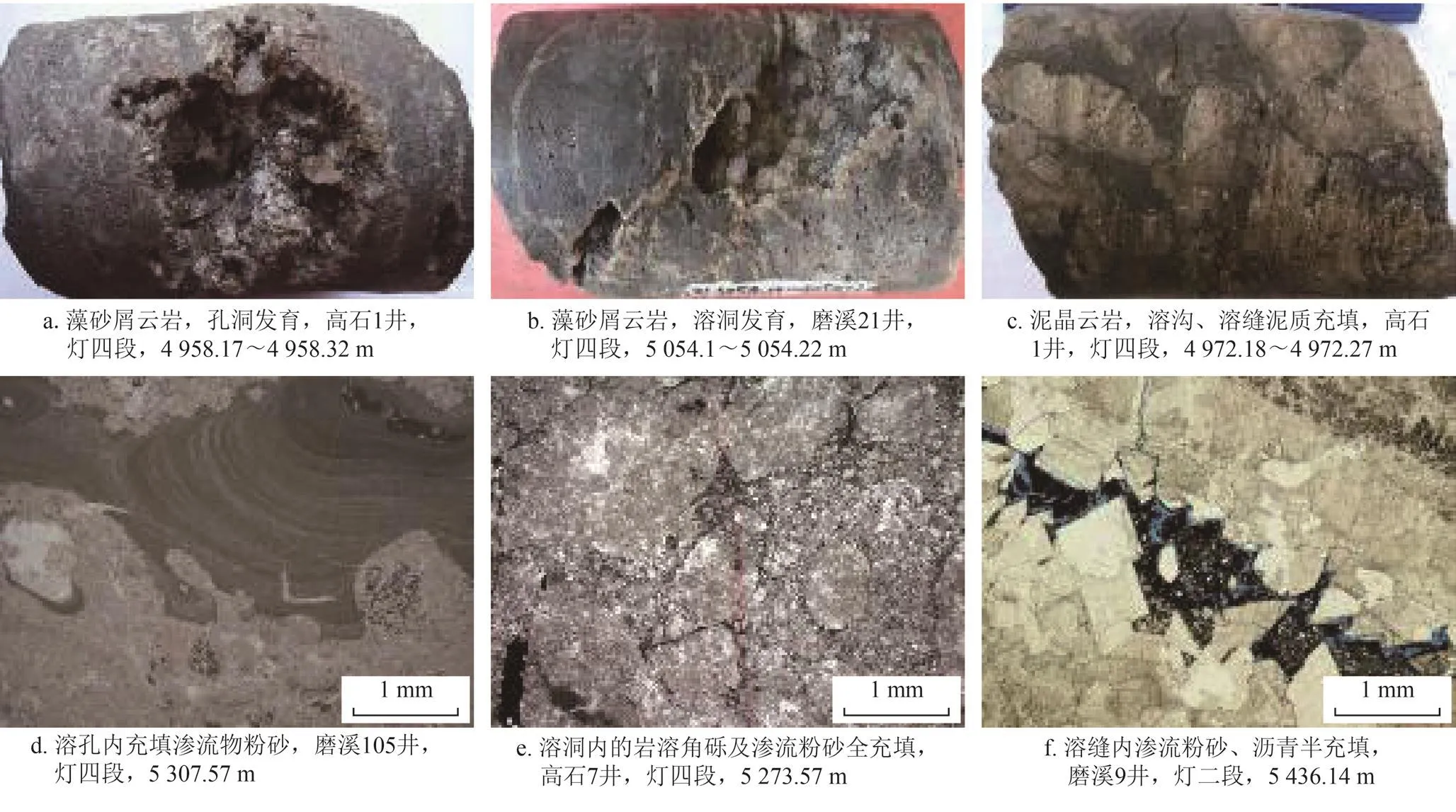

风化壳岩溶作用是灯影组储层发育的主控因素。丘滩相沉积是灯影组优质白云岩风化壳型储层发育的有利条件,控制储层的规模连片发育。灯影组储层主要发育于丘滩相沉积中的藻凝块白云岩、藻格架白云岩、藻叠层白云岩、藻黏结砂屑白云岩和砂屑白云岩。灯影组岩溶具分带特征,主要发育于垂直渗流岩溶带和水平潜流岩溶带。垂直渗流岩溶带岩溶作用沿裂缝呈近垂直分布,多形成溶缝、溶沟和较大的溶洞(图5a、b、c),是岩溶水向下流动的通道。水平潜流岩溶带岩溶水沿残留有一定孔隙的丘滩相沉积体呈水平方向流动,溶蚀扩大先期孔隙,形成中、小型溶洞和溶孔,溶孔、溶洞内常见渗流粉砂、角砾等岩溶充填物(图5d、e、f),是灯影组优质储层发育的主要类型。丘滩相沉积是水平潜流岩溶带大规模发育的基础,位于安岳—德阳台内裂陷西侧台缘带的高石梯、磨溪地区,丘滩相沉积沿台缘广泛发育,丘滩相沉积的规模和厚度都优于台地内部。川中地区地貌平缓,流速缓慢,渗透量大,更有利于水平潜流岩溶带的发育,丘滩相沉积叠加岩溶改造,在台缘带形成大规模连片发育的风化壳型优质储层。由台缘带向台内区丘滩相沉积发育程度逐渐变差,水平潜流带发育规模变小,以垂直渗流岩溶作用为主,台内区储层的发育规模和连片性相对台缘带变差。因此,表生岩溶储集层的发育和分布不仅受岩溶地貌的控制,也受到沉积相带一定的控制。

图5 四川盆地中部震旦系灯影组岩心、薄片岩溶作用特征图

3.1.2 石灰岩风化壳储集层特征

受东吴运动地壳抬升影响,四川盆地茅口组长期暴露,大气淡水溶解作用发育,表生成岩作用强烈,岩溶作用对储集层具有明显的影响[22]。蜀南地区茅口组储集岩以石灰岩为主,储集空间以次生孔洞、裂缝为主,储集层物性较差,为低孔隙度储集层。岩溶流体以沿断裂带裂缝系统的垂向岩溶作用为主,形成大型岩溶缝、洞系统,储层的发育和分布受古岩溶期断裂体系控制。

3.2 储层发育控制因素

表生岩溶储集层储集空间以岩溶作用形成溶孔、溶洞、溶缝为主,表生岩溶作用是储层发育的关键控制因素,岩溶作用发育的程度和特征控制储层的发育特点。古岩溶作用发育既受到气候、古地貌、持续时间、植被等环境因素控制,也受到自身岩性组合、沉积组构、地层厚度、孔渗性、裂缝发育程度等地层因素控制[22]。古岩溶的形态、发育程度及对储层发育的影响受到环境和地层因素的共同控制。主要结合四川盆地表生岩溶储集层特征,探讨地层因素对表生岩溶储集层的控制作用。

3.2.1 岩性对表生岩溶储集层的控制作用。

在古岩溶作用过程中,岩石矿物成分和结构组分对溶蚀作用发育作用有重要影响,形成不同类型储层相关研究结果表明,岩石的矿物成分对岩溶控制作用最明显,其中岩石中方解石的含量对岩溶作用影响最大,不同岩性溶蚀性由好到差依次为:石灰岩—云质灰岩—灰质云岩—白云岩。在地表条件下石灰岩的溶解度较白云石大几个数量级,石膏、硬石膏则更易溶解,在含膏碳酸盐岩中会形成选择性溶孔,如雷口坡组四段3亚段发育的膏模孔。

蜀南地区茅口组储层基质主要为生屑灰岩、泥晶灰岩,岩性致密。岩溶作用只有沿裂缝以管道流的方式进行溶解。由于受不同程度的岩溶和构造破裂的影响,储层主要储渗空间为裂缝和岩溶洞穴相互连通组成的缝洞系统。储层储集空间以裂缝、溶洞为主。裂缝包括构造缝和溶蚀缝两种类型;洞主要是各种溶蚀孔洞。岩溶作用和多期裂缝形成的溶蚀缝洞体系是最主要的储集空间。储集类型为 “裂缝—洞穴型”,储层纵横向分布不稳定。

川东石炭系黄龙组储集层岩石类型主要为受岩溶改造的白云岩或岩溶角砾岩,具有良好的孔隙度和渗透率。岩石类型以泥晶白云岩、粉—细晶白云岩、颗粒(砂屑、生屑或鲕粒)白云岩为主[23-24]。白云岩的成因类型主要为潮上带准同生白云岩。由于石炭系经受了云南运动的暴露、剥蚀与古岩溶作用,岩溶流体主要沿颗粒白云岩孔隙及晶间微孔进行弥散性溶蚀和渗滤,使储层中孔隙发育,形成以溶蚀孔、洞、缝为主要储集空间的优质储层。储集类型为 “裂缝—孔隙型”,储层纵横向分布较稳定。

3.2.2 岩石组构对表生岩溶储集层的控制作用

泥晶灰岩、泥晶白云岩及胶结致密的颗粒岩类的基质孔渗性较差,流体通道主要为裂缝和层面。储层发育受裂缝系统控制,多形成裂缝—洞穴型储层。颗粒岩类和晶粒白云岩类孔渗性能较好,地下水的主要通道为粒间孔、晶间孔。岩溶流体在大量的孔隙中以漫流形式广泛发生溶蚀作用,形成的溶蚀孔、洞尺度较小,储集空间以中小型溶洞和孔隙为主,但溶蚀的规模较大,多形成规模分布的层状、似层状裂缝—孔洞(孔隙)型储层。典型实例为灯影组古岩溶,主要体现在对相控孔洞层的溶蚀改造,具有一定的相控特征。溶蚀孔、洞系统多发育于丘滩复合体中,岩溶储层分布继承了丘滩相沉积规模连片发育的特征。从不同微相的孔隙度分布看,经历岩溶改造后的储集岩,孔隙度大于4%的储集岩均发育于丘滩相中,泥晶白云岩多致密,部分发育孤立的溶洞。这表明沉积组构对岩溶具有控制作用,丘滩相沉积保留部分原生孔隙形成岩溶水的输导体系,使岩溶水以漫流形式在孔隙中运动,对早期孔隙溶蚀扩大。因此,震旦系灯影组孔隙发育,镜下观察以粒间(溶)孔为主。岩心观察溶洞以洞径2~10 mm的小洞、中洞为主,占比75%~95%,大型溶洞发育比例不高。溶蚀孔、洞呈层状分布,少量沿裂缝、溶缝呈串珠状分布。上述分析说明岩石组构对表生岩溶储集层储层类型及分布特征均有控制作用。

4 白云岩储集层

四川盆地碳酸盐岩储层岩石类型以白云岩为主,规模发育的孔隙型储层均为白云岩,例如中二叠统、石炭系、龙王庙组及灯影组等。储层成因分类所定义的白云岩储集层是指储层发育主要控制因素为白云石化作用,储层的分布受白云岩分布控制的储层。因此,上述层系并不全是所定义的白云岩储集层。白云岩储集层,储集空间主要为白云岩粒间、晶间孔隙和裂缝溶孔、溶洞。

4.1 白云岩储集层基本特征

二叠统、震旦系灯影组白云岩储层是目前重点攻关领域。

二叠统以热液白云岩为主,是在埋藏环境下由热液流体交代围岩所形成,热液流体分布往往受控于局部拉张断裂[25-27],因此决定了热液白云岩具有晶粒粗大、马鞍状白云石发育、非均质性强的特点。典型实例为四川盆地二叠系栖霞组,其储层横向展布非均质性较强,厚值区位于川西北的广元—剑阁地区和川西南的雅安地区。栖霞组白云岩由残余生屑白云岩和晶粒白云岩组成。储集空间发育溶孔、溶洞及溶缝。受热液白云石化改造,晶粒较粗大,晶间溶孔较发育,是最主要的孔隙类型。溶洞、溶缝内充填马鞍状白云石。

震旦系灯影组储层由礁滩相沉积生物岩,受桐湾运动岩溶改造后形成,以凝块云岩、藻叠层云岩、砂屑云岩、角砾云岩为主[25-27]。以四川盆地川中台内区为例,储集空间以粒间溶孔、粒内溶孔、铸模孔、晶间溶孔等为主(图5),生物格架及岩溶作用特征明显,搭配裂缝发育,储层有效性好(图5)。

4.2 储层发育控制因素

白云岩储集层主要受控于白云石化作用和与白云石化流体相关的溶蚀作用,中二叠统主要以热液介质进行,震旦系灯影组以淡水为主要介质。

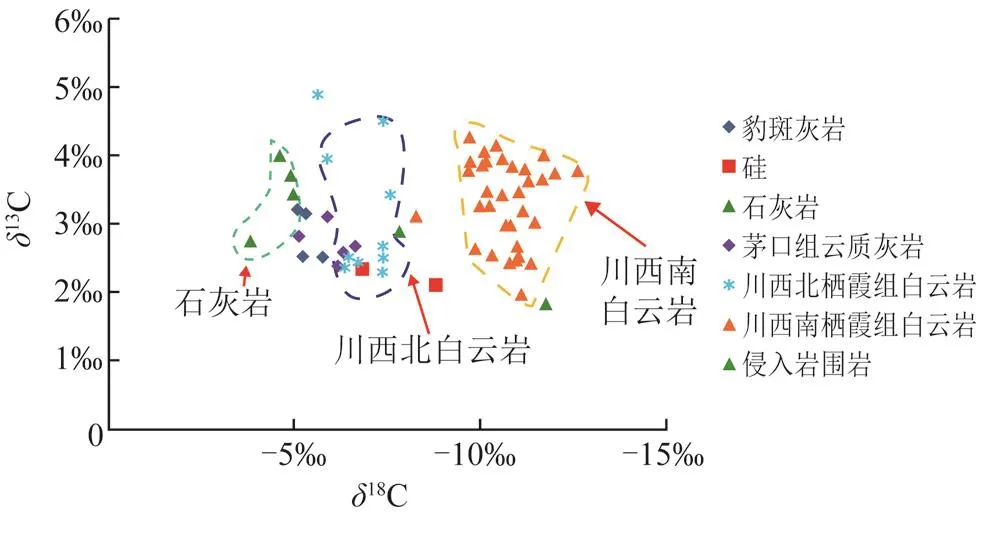

4.2.1 白云石化作用

川西南部地区栖霞组白云石氧同位素值明显偏负(图6),白云岩成因与峨眉地裂运动高峰期峨眉山玄武岩及沿断裂活动的热液(富镁)作用有关。热液白云石化作用对不同类型岩石进行不同程度改造。栖霞组的台地边缘颗粒滩,发育程度高,规模大,更有利于白云石化作用。茅口组热次盆范围内的热液白云石化作用形成的白云石晶粒较大,为晶间孔的发育创造了良好的基础,具有较好的储集性能[28]。

图6 四川盆地西部中二叠统白云石碳、氧同位素交会图

川中地区震旦系灯影组经历了多期次的岩溶作用,包括早期岩溶、表生岩溶和埋藏期岩溶,经过水流浸流、冲刷或沿裂缝渗流等方式进行。早期岩溶形成针孔,表生岩溶作用形成溶孔、溶洞,埋藏期形成沿裂缝等扩溶形成的扩溶缝、洞,3种岩溶类型在灯影组四段具有明显的叠加作用[28]。

4.2.2 热成因白云岩储集层形成

首先,基底断裂发育带决定了热成因白云岩的分布。盆地中二叠统茅口组为碳酸盐开阔台地沉积,以沉积石灰岩为主。白云岩发育受基底断裂热液涌出的影响,呈条带状分布。沿基底断裂附近的热次盆微相富镁热卤水有利于形成白云岩和层状硅质岩[29-31]。因此寻找茅口组优质储层,可优先考虑基底断层发育的地区。

其次,热液是埋藏溶蚀主要流体介质。中二叠世沉积期,四川盆地处在拉张背景,热液主要来自于基底断裂和深部岩浆流体,富镁热流体与围岩接触发生埋藏溶解作用,改善储层的储集性能。晚二叠世早期峨眉山玄武岩喷发是影响四川盆地中二叠统热液岩溶的主要岩浆事件。热液的溶蚀作用发育,形成大量溶蚀孔洞,孔洞见中—巨晶白云石晶粒、萤石、褐铁矿等热液矿物组合,热液溶蚀作用是热液白云岩储层发育的重要条件。

5 结论

1)四川盆地海相碳酸盐岩储集层划分为礁滩储集层、表生岩溶储集层、白云岩储集层三大类。根据沉积特征,将礁滩储集层进一步分为台缘礁储集层、台缘颗粒滩储集层、台内颗粒滩储集层3个亚类。依据古岩溶作用于不同岩性地层形成不同类型的表生岩溶储集层的特征,表生岩溶储集层划分为白云岩风化壳储集层、石灰岩风化壳储集层2个亚类。

2)礁滩储集层发育的最主要控制因素是礁滩沉积相带,同时控制了该类储层的白云石化作用和溶蚀作用。表生岩溶储集层储集空间以岩溶作用形成的溶孔、溶洞、溶缝为主。表生岩溶作用是储层发育的关键控制因素,发育程度显著受岩性、岩石组构控制,形成不同类型表生岩溶储集层。白云岩储集层主要受控于白云石化作用和与白云石化流体相关的溶蚀作用。