完全血运重建策略对老年急性脑梗死病人不良心脑血管事件和神经功能的影响

2021-09-24刘庆文刘西平吴春苗张海涛

刘庆文,刘西平,吴春苗,郭 赟,崔 鹏,张海涛

急性脑梗死为缺血性脑血管疾病的一种,我国每年新发脑卒中150万~200万人[1],约70%为急性脑梗死[2]。急性脑梗死治疗的关键在于尽快消除血管内血栓,使阻塞血管再通,尽早恢复血流,抢救濒死的神经细胞,缩小脑梗死面积[3]。早期迅速开通闭塞血管,恢复缺血脑组织血流灌注成为临床治疗的关键。目前临床常用的开通闭塞血管方法包括:静脉溶栓、机械取栓等。其中静脉溶栓治疗存在治疗时间窗小、并发症多、疗效差等弊端。而采用新型Solitaire AB型支架机械取栓的血管再通率高,已成为重要的完全血运重建方式之一。部分高龄急性脑梗死病人,由于自身的病理生理特点,脑部血管病变复杂,给临床治疗带来诸多困难,经动脉介入溶栓无法达到完全的血运重建。完全血运重建与不全血运重建对急性脑梗死病人不良心脑血管事件、神经功能影响的报道尚不多见。本研究观察完全血运重建策略对支架机械取栓治疗的老年急性脑梗死病人不良心脑血管事件、神经功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2013年1月—2018年6月收治的50例老年急性脑梗死病人为研究对象,均接受支架机械取栓治疗,根据动脉及其重要分支是否完全再血管化分为完全血运重建组与不完全血运重建组。完全血运重建定义为取栓治疗后所有主要的颈总动脉、颈内动脉、椎动脉及其分支无70%以上残余狭窄;不完全血运重建定义为取栓治疗后遗留任何1支以上及其分支残余狭窄≥70%[4]。完全血运重建组26例,男14例,女12例;年龄60~80(70.15±8.06)岁;梗死部位:大脑半球梗死12例,小脑梗死8例,多部位脑梗死6例。不完全血运重建组24例,男14例,女10例;年龄61~82(72.62±8.17)岁;梗死部位:大脑半球梗死11例,小脑梗死8例,多部位脑梗死5例。两组性别、年龄、梗死部位比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 ①符合缺血性脑血管疾病诊断标准;②符合支架植入指证;③术前充分了解治疗风险,同意参与本研究,并签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①本次研究前近1个月内,有新发颅内出血者;②存在凝血功能障碍者;③对肝素、阿司匹林、造影剂过敏或存在禁忌证者;④存在严重肝肾功能不全、恶性肿瘤者;⑤妊娠期及哺乳期女性;⑥高血压控制不理想,或存在动脉瘤、动静脉畸形、动脉严重硬化、完全闭塞者。

1.4 治疗方法 两组均采用支架机械取栓治疗。入院后1 h内完善各项术前准备,维持血压平稳。在局部麻醉及亚冬眠情况下行全脑血管造影,明确栓塞部位。再以6F导引导管置入患侧颈内动脉或优势侧椎动脉远端。微导丝引导下,将微导管通过阻塞部位远端,远端血管显影后,以交换技术经微导管置入Solitaire支架(4 mm×15 mm或6 mm×15 mm),于血栓远端逐步展开,覆盖血栓。支架在收回前保持展开状态1~2 min。持续吸引下将支架、微导管一同拔出,支架取回同时将血栓取出。如一次无法取出血栓或无法完全取出时,重复上述步骤。取栓完成后即刻造影了解闭塞血管再通情况,再通良好,远端血管显影流畅,撤出微导丝、微导管、导引导管,拔除动脉鞘,术毕。

1.5 观察指标 ①观察两组血运重建术后的预后情况,采用改良Rankin量表(mRS)评价,0分为完全无症状;1分为有症状,但功能无明显障碍;2分为轻度残疾;3分为中度残疾,可独立行走;4分为中重度残疾,生活需他人帮助;5分为重度残疾,生活完全依赖于他人;6分为死亡。0~2分为预后良好,3~6分为预后不良。②不良心脑血管事件发生情况,观察两组病人症状性消化道出血、脑出血、脑梗死、缺血性心脏病、死亡等不良心脑血管事件发生情况。③观察两组治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分变化。

2 结 果

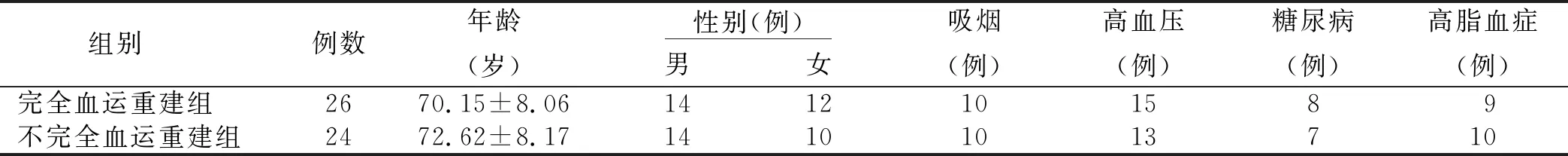

2.1 两组基线资料比较 两组年龄、性别、吸烟、高血压、糖尿病、高脂血症等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组基线资料比较

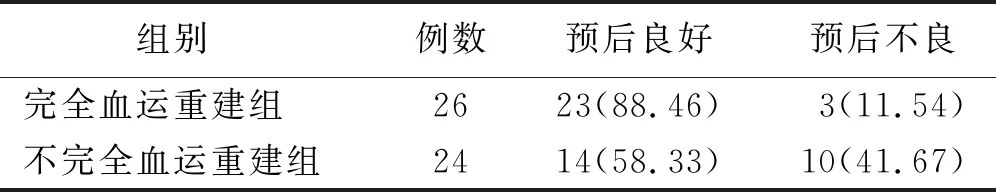

2.2 两组血运重建术后病人预后情况比较 完全血运重建组预后良好率高于不完全血运重建组(88.46%与58.33%,P<0.05)。详见表2。

表2 两组血运重建术后病人预后情况比较 单位:例(%)

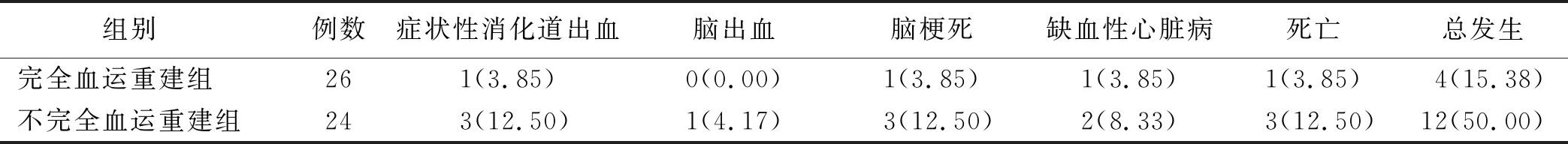

2.3 两组不良心脑血管事件发生情况比较 完全血运重建组症状性消化道出血、脑出血、脑梗死、缺血性心脏病、死亡等不良心脑血管事件总发生率低于不完全血运重建组(15.38%与50.00%,P<0.05)。详见表3。

表3 两组不良心脑血管事件发生情况比较 单位:例(%)

2.4 两组治疗前后NIHSS评分比较 两组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后NIHSS评分均低于治疗前(P<0.01),且完全血运重建组NIHSS评分低于不完全血运重建组(P<0.01)。详见表4。

表4 两组治疗前后NIHSS评分比较(±s) 单位:分

3 讨 论

目前,脑卒中仍是我国居民主要致残、致死性疾病之一。据《全国第三次死因回顾抽样调查报告》的数据显示,脑卒中已成为我国人民的首位死亡原因,死亡率为欧美国家的4~5倍[5]。近年来,随着我国人民饮食结构的变化、生活水平的提高,脑梗死发生率呈逐年上升的趋势[6],严重威胁人民的身心健康。目前临床主要采用药物、支架置入、血运重建术等治疗[7-10],其中血运重建术主要通过增加局部缺血脑组织血流灌注,促进缺血半暗带的脑组织功能恢复,降低再次发生脑梗死的风险。有报道显示,随着血管内再通完成时间每增加30 min,病人获得90 d良好预后的可能性下降12%[11]。发病至治疗时间每提前1 min,病人健康生存期平均增加1.8 d[12]。早期诊断、早期治疗急性脑梗死对改善病人预后具有重要意义。

尽管早期再通血管可使病人获得更好的预后,但是部分病人在取栓治疗后仍可残留部分血管狭窄[13],当取栓治疗后遗留任何1支以上及其分支残余狭窄≥70%时[14],即为不完全血运重建。段春苗等[15]观察颅内外动脉狭窄支架置入术后再狭窄的发生率及相关因素,结果显示,142例病人中,17例出现再狭窄(12.0%),置入支架19枚(11.7%);单因素分析显示,吸烟、既往脑梗死、支架直径与再狭窄具有相关性;Logistic回归分析结果显示,吸烟、既往脑梗死、支架直径为支架置入术后再狭窄的危险因素。比较完全血运重建与不完全血运重建的临床疗效、不良心脑血管事件、神经功能改善情况的报道尚不多见。本研究观察不同血运重建策略对老年急性脑梗死病人预后、心脑血管事件、神经功能的影响,利于早期发现不完全血运重建高风险病人,从而改变血运重建策略,改善病人预后。

本研究结果显示,完全血运重建组预后良好率高于不完全血运重建组,这与Kang 等[16]的研究结论类似。分析可能的原因为:颅内血管阻塞后,软脑膜侧支快速开放,避免皮层及皮层下结构梗死[17]。但不可逆性损害区域的进行性脑水肿可影响该区域侧支循环的建立,从而使梗死面积增加。早期支架机械取栓治疗的目的是保护缺血脑组织,可通过代偿受影响的侧支循环,防止梗死区域扩大[18-19],从而改善病人预后。本研究结果显示,完全血运重建组不良心脑血管事件发生率低于不完全血运重建组。脑梗死支架机械取栓治疗的主要并发症为脑梗死、脑出血等,脑梗死与临床症状的恶化有关[20],早期血管再阻塞提示长期预后不佳。本研究中完全血运重建组脑梗死占比略低于不完全血运重建组,但差异无统计学意义。可能与支架机械取栓治疗过程中血管内皮损伤较少,围术期抗血小板药物使用充分等因素有关。脑出血与血管再通后血流再灌注引起小动脉壁损伤出血及肝素抗凝治疗加重出血倾向、未被清除代谢的溶栓药物的纤溶作用等有关[21]。本研究中两组脑出血发生率比较差异无统计学意义,说明血管再通与否与术后再出血无明显相关性。心肌缺血、心律失常等缺血性心脏病为缺血性脑卒中的危险因素,也是重要的并发症之一。本研究中完全血运重建组与不完全血运重建组缺血性心脏病发生率比较差异无统计学意义,这可能与下述因素有关:①术前脑梗死严重程度一致,术后中枢神经系统损伤程度类似;②存在岛叶等部位损伤,岛叶对脑干、脊髓自主神经中枢的抑制作用解除;③交感、副交感神经活动平衡被破坏,使心脏自主神经调节倾向于交感神经,影响心脏活动[22]。

本研究结果显示,完全血运重建组NIHSS评分明显低于不完全血运重建组。说明血管再通良好的病人神经功能恢复效果更好。这可能与下述原因有关:脑梗死发生后,尽早行取栓治疗可恢复脑组织血流灌注,从而最大限度减轻神经功能损伤,改善预后。有研究结果显示,完全血运重建组血管再通成功率优于不完全血运重建组,取栓治疗前的缺血缺氧造成的不可逆功能损害,血管再通后半暗带区缺血缺氧损害被逆转,从而促进病人神经功能恢复[23]。

综上所述,完全血运重建策略的机械取栓治疗老年急性脑梗死的临床效果优于不完全血运重建,可降低不良心脑血管事件发生率,改善神经功能。