数字经济时代新职业发展与新型劳动关系的构建

2021-09-22戚聿东丁述磊刘翠花

戚聿东 丁述磊 刘翠花

摘 要:数字经济时代大量新职业快速涌现。新职业是社会分工深化的产物,是完善收入分配的调节机制,是畅通国民经济循环和满足人民日益增长的美好生活需要的重要途径。就业政策扶持、数字技术赋能、就业观念转变是其发展的现实基础。新职业改变了企业用工模式,促使灵活就业盛行发展,其劳动关系也发生新变化,表现为劳动本身从属方式不断弱化,劳动资料提供方式多方并存,劳动过程监督方式技术强化,劳动产品归属方式权属不明,劳动报酬支付方式灵活多样,劳动权益保障方式仍需加强。促进新职业健康发展,应加快完善新职业新型和谐劳动关系。具体而言,政府应完善相关政策,设立发展专项资金,加大培训力度,加快认证体系建设;工会和行业协会应吸纳新职业从业者加入工会组织,制定相关行业技术和工时标准、工资指导、监督奖惩方式等行业规范;企业应强化自身责任,兜牢新职业从业者劳动报酬、劳动时间、劳动安全、社会保障等权益底线;劳动者应增强法律意识,积极学习新技能,不断增强核心竞争力。

关键词:数字经济;数字技术;新职业;劳动关系

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)09-0065-17

现阶段,以人工智能、区块链、云计算、大数据为代表的底层数字技术推动数字经济在全球蓬勃发展,对人类生产、生活和生态产生了全面深刻影响。根据中国信息通信研究院研究报告《全球数字经济新图景(2020年)》相关数据,2019年世界47个主要经济体的数字经济增加值为31.8万亿美元,占国内生产总值(GDP)的比重为41.5%,其中,发达国家数字经济GDP占比达51.3%。我国2011—2020年数字经济年均增长率达17.06%,2020年数字经济增加值为39.2万亿元,GDP占比达38.5%。预计2025年,我国数字经济增加值将达到60万亿元,GDP占比至少可达到50%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》专辟一篇“加快数字化发展,建设数字中国”,提出“打造数字经济新优势”“加快数字社会建设步伐”“提高数字政府建设水平”“营造良好数字生态”等重点任务,一个全新的数字经济时代正向我们大踏步走来。

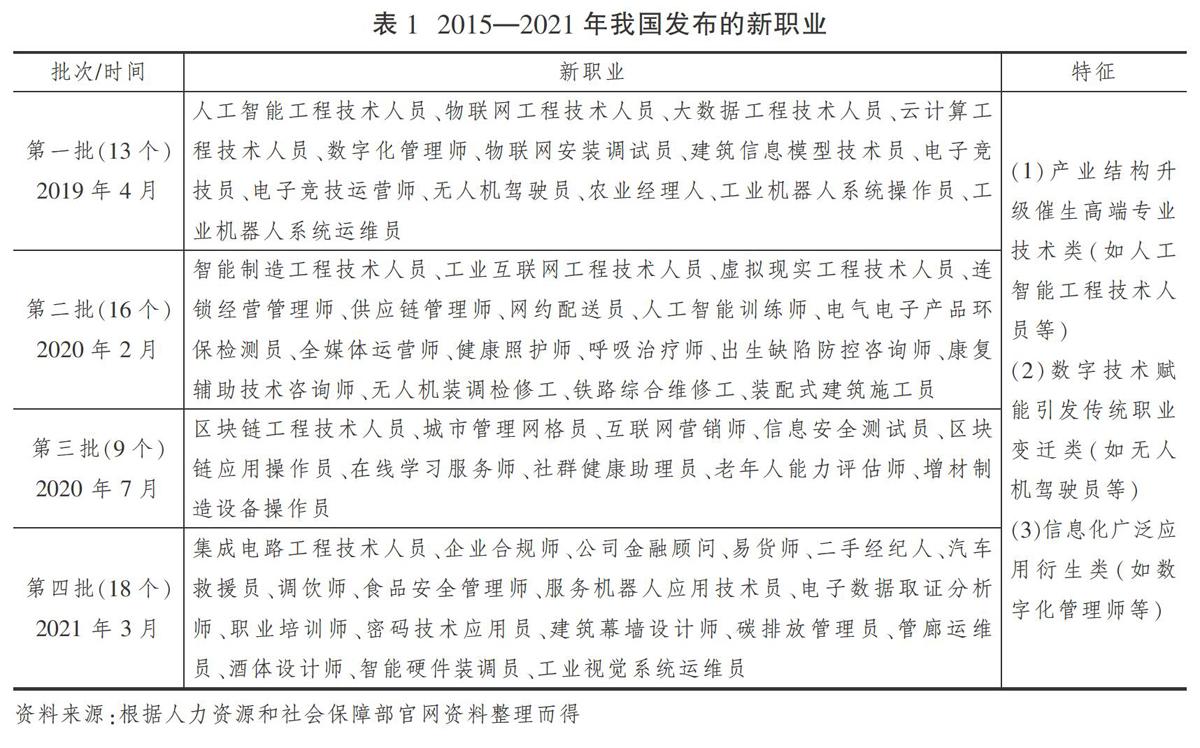

在数字经济时代,一台电脑或一部手机都可以成为工作场景,人们的职业选择不断扩展。在数字化浪潮下,数字技术带来的实时交互能力加速了职业的大众化,伴随着新产业、新业态、新模式的快速发展,新就业形态应运而生。新就业形态没有固定的用工模式,而是在发展中不断蜕变、进化。从业者面临的劳动关系也从一种相对静态、固化形态转向动态、变化形态[1]3。为鼓励和发展新就业形态,2015年我国对1999年版《中华人民共和国职业分类大典》完成新版修订,并自2015年以来颁布了四批56个新职业(见表1)。当前这些新职业成长基础相对薄弱,劳动关系发生了变革,包括形态、主体和权益保障都发生了深刻变化,传统工会组织和劳动者维权方式面临转型升级。因此,有必要深入考察新职业新型劳动关系的本质内涵。本文对数字经济时代新职业发展内涵和新型劳动关系进行了分析,并从政府、工会和行业协会、企业、劳动者个体层面提出了完善新职业新型和谐劳动关系的政策建议。

一、新职业发展的理论框架与现实基础

(一)新职业的概念界定与认定程序

职业的变迁与人类社会发展紧密相连。涂尔干认为,职业群体是由那些从事同一种工业生产,单独聚集和组织起来的人们所构成的法人团体[2]17。英国学者桑德斯和威尔逊在《职业》一书中提出职业是由用高深的知识解决特定问题的专家组成的集體,拥有复杂的传授和训练体系,并且奉行某种伦理规范或行为规范[3]。美国社会学家阿伯特认为,职业存在于系统中,是一些由个体组成的排他性群体,用某种特定的抽象知识来处理特定情况[4]21。在我国,《中华人民共和国职业分类大典》将职业界定为从业者为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。随着社会的发展,新旧职业不断更替,伴随着社会需求日益升级,新职业不断涌现。近年来,我国劳动力市场中出现的新职业是指经济社会发展中已有一定规模从业人员,具有相对独立成熟的专业和技能,且2015年版《中华人民共和国职业分类大典》中未收录的职业。我国人力资源和社会保障部关于新职业的认定程序是:公开向社会征集,申报单位填写并提交《新职业建议书》,职业分类专家严格评审,公示及广泛征求相关行业主管部门意见,按一定程序审批,以国家正式文件形式发布,并在《中华人民共和国职业分类大典》中补充完善。新职业与学术界讨论较多的数字工作和数字劳动不同。数字工作是包括所有创造使用价值的活动,这些使用价值对象化于数字媒体技术、应用数字媒体所产生的内容和产品之中;数字劳动是异化的数字工作,数字劳动与自身相异化、与劳动工具和劳动对象以及劳动产品相异化。数字工作和数字劳动是广义的范畴,涉及数字媒体技术生产和内容生产中的所有劳动[5]458-459。新职业是社会分工深化的产物,与经济社会发展、数字技术创新融合广泛应用、产业结构升级、人民日益增长的美好生活需要密不可分[6]。新职业是一个异质性群体,既包括传统雇佣关系没有改变的新职业,又包括数字技术快速发展背景下新业态和新商业模式催生的新就业形态。后者作为灵活多样的就业方式,面临着劳动关系新变化,其从业者面临的新型劳动关系是当下社会关注的焦点,这也是本文讨论的新职业主要研究对象。

(二)新职业发展的理论框架

马克思基于生产、分配、流通、消费四环节之间的内在循环考察了一国社会再生产过程。习近平总书记运用马克思的四个环节分析方法考察了国内大循环,并提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局理论,进一步丰富和发展了中国特色社会主义政治经济学。按照马克思社会再生产循环理论,生产、分配、流通、消费四个环节构成国民经济循环的有机整体。构建新发展格局需要从扩大内需战略基点出发,使生产、分配、流通、消费各环节更多依托国内市场实现良性循环。可见,新发展格局下各个环节顺畅配合、相互促进,是顺利畅通国民经济循环、扩大社会再生产的重要途径,这也是构建我国新职业发展理论分析框架的核心要义。

从生产角度来看,新职业是社会分工深化的产物。纵观社会分工发展史,呈现农业→工业→服务业的社会分工趋势,在每次社会分工深化背景下产生了各种各样的新职业。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中指出,在从野蛮时代向文明时代的发展过程中,出现了三次社会大分工,与此同时逐步催生了畜牧业、手工业、商业的产生[7]176-184。随着社会生产力的提升,第三产业兴起,当铺业、旅馆业、广告业、说媒业、修理业、个人服务业、文体娱乐业等应运而生[8]85。进入20世纪,计算机、生物工程、合成材料、清洁能源、纳米技术、供应链管理、电子通信等各领域新职业不断涌现,新旧职业交替见证了整个人类社会变迁。当下,新一代数字技术快速发展,经济形态由传统农业经济、工业经济走向数字经济,此时数据作为新的生产要素对资源配置效率产生巨大影响,大量新职业不断涌现。数据驱动全球社会分工进一步深化,超级细化分工模式正逐渐成为现实。新产业、新业态、新商业模式作为新生力量,促使社会生产力极大提升,明显提高了市场交易效率,为经济发展注入新的活力。此外,数字经济时代是一切数据业务化、一切业务数据化的时代,数字经济不仅在生产力方面推动了劳动工具数字化、劳动对象服务化、劳动机会大众化,而且在生产关系层面促使组织平台化和资源共享化,此时构建数字组织模式成为企业数字化转型的重要驱动力。员工和组织关系正在发生深刻变革,这种关系无法再以工业时代的雇佣关系进行概括,而是逐渐向平等合作、赋能与使能的关系转变。构建数字组织模式的关键在于生产关系的重构,包括重构员工和组织关系,由雇佣关系转变为互利共生;重构组织和组织的关系,由层级关系转变为价值创造;重构客户和组织的关系,由卖方关系转变为实时交互;重构环境和组织的关系,由固定办公转变为灵活办公。数字经济催生的新职业在员工和组织关系、组织和组织关系、客户和组织关系、环境和组织关系方面起到了引领变革作用。

从分配角度来看,新职业是完善收入分配的调节机制。在我国城镇化过程中,由城乡差异和所有制差异造成的劳动力市场分割导致大量流动人口从事灵活就业。传统灵活就业主要集中在个体经济部门、小规模或未经注册的企业等非正规部门中,从业者的技能水平、福利待遇、工作稳定性较差。劳动力市场分割理论表明,社会和制度性等因素的作用,使劳动力市场部门出现差异,导致不同人群在就业部门、职位以及收入模式上存在明显差异[9]。主要劳动力市场存在较高门槛准入限制,处于次要劳动力市场中的灵活就业者很难向主要劳动力市场进行职业流动。再加上主次劳动力市场中的培训机制差异和市场歧视普遍存在,个体人力资本水平差异进一步扩大,传统灵活就业者长期从事着收入水平较低且缺乏社会保障的工作[10]。随着“互联网+”新经济新业态的兴起,传统灵活就业也被注入新内容,灵活就业由以往被动选择转变成许多青年人、女性、大学生等群体自愿或者主动选择的职业,尤其是一些自雇灵活就业模式更能为从业者带来内心满足感、自主性,吸引更多劳动者选择这种就业形式[11]。为支持鼓励灵活就业,许多新兴灵活就业模式也被“转正”成为新职业,新职业分工细、需求大,具有广阔发展空间,尤其是为农村居民、年轻人、大学生、家庭主妇、退役军人等重点群体提供了大量就业机会。我国人力资源和社会保障部正积极推进“互联网+职业技能培训计划”以及“百日免费线上技能培训行动”,不断提升新职业从业者专业化技能,这对于提高从业者收入水平、完善我国收入分配制度产生了积极影响。

从流通角度来看,新职业是畅通国民经济循环的纽带。流通环节是商品供求关系的总和。在生产过程四个环节中,流通环节是从生产到消费各环节有效衔接的纽带与通道。流通不仅会引导生产,而且对调节分配、促进消费会起到“桥梁”的作用,特别是在电子商务快速发展的背景下,流通日益成为保障供给质量和服务水平的重要内容。国民经济循环的实质是社会总产品的市场实现问题,社会再生产的实现涉及在市场上实现价值补偿和物质替换,这需要完善的市场体系和规范的市场秩序[12]。因此,畅通市场流通是畅通国民经济循环的关键环节。改革开放以来,我国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,这与社会主义市场经济制度的建立密不可分。在社会主义市场经济制度下,我国流通领域发生了历史性突破,流通方式不断创新,流通规模日益壮大。为进一步强化流通体系在国民经济中发挥的基础性作用,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,要深化流通体制改革,畅通商品服务流通渠道,提升流通效率,降低全社会交易成本。新职业作为社会分工深化的产物,在提高全社会劳动力和生产资料配置效率的同时,通过借助数字平台赋能极大地降低了交易成本,压缩了时空距离,畅通了商品流通过程,加速了企业、行业之间全面持久的商品交换和市场竞争。例如,以人工智能、区块链等工程技术人员为代表的数字技术新职业助力流通领域在数字化、网络化和智能化方面跨越式发展。供应链管理师新职业的发布可以帮助企业更好地协同企业外部竞争者、合作者、供应商、客户以及企业内部各组织机构,从而打通流通网络布局,推动企业流通创新与产业变革深度融合。

从消费角度来看,新职业是满足人民日益增长的美好生活需要的途径。满足人民日益增长的美好生活需要是中国特色社会主义政治经济学的核心要求[13]46。在数字经济时代,人民生活水平不断提高,消费意愿不断增强,消费需求开始由“量”的增长向“质”的提升转变,消费类型不断丰富,消费观念趋于更加个性化、多元化、品质化,消费结构和消费质量持续优化。消费能力的增加会进一步促进生产力的发展。

马克思认为,“消费的能力是消费的条件,因而是消费的首要手段,而这种能力是一种个人才能的发展,生产力的发展”[14]。当下,我国新增的康复辅助技术咨询师、健康照护师、老年人能力评估师、二手车经纪人、调饮师等职业正是为满足人们高品质消费需求而派生的新职业。此外,随着社会分工日益深化,人民更加追求工作生活平衡,工作自由也成为许多年轻人的价值导向。涂尔干在其《社会分工论》一书中指出,“分工越发展,它的灵活性和任意性就越大……穿着只是职业的标志,是人们在穿衣戴帽中表现出来的,它总是使得人们显得千变万化、形态各异。换言之,它本身就是职业的扩展。”[2]涂尔干认为,当社会职能变得越来越复杂时,人们越来越不遵守固定的职业习惯,即人们的靈活性不断增加。我国颁布的新职业具有充分的自由性和价值性,为更多劳动者尤其是年轻人的价值实现或低收入群体转岗再就业提供了新可能,为人们更好地实现工作生活平衡创造了新契机。可见,新职业通过激活高品质消费需求、拓展灵活自由的职业选择,更好地满足了人民日益增长的美好生活需要。

新职业发展对于扩大生产、优化分配、畅通流通、促进消费,从而畅通国民经济循环、扩大社会再生产边界起到了助推作用。新发展格局下,新职业发展既离不开对内改革,又离不开对外开放。只有从这两方面共同发力,协同推进新职业发展,才能为畅通国民经济循环释放新活力。

(三)新职业发展的现实基础

新职业发展呈现供需两旺的新局面。2020年人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心联合阿里钉钉发布的《新职业在线学习平台发展报告》显示,96%以上的职场人士希望学习新职业,90%以上的企业组织希望通过新职业培训为企业注入新动力。未来5年,新职业人才需求规模庞大,预计需要人工智能人才近500万人、云计算工程技术人员近150万人、建筑信息模型技术员近130万人、物联网安装调试员近500万人、工业机器人系统操作员和运维员125万人、农业经理人近150万人、电子竞技员近200万人、电子竞技运营师近150万人、无人机驾驶员近100万人。新职业发展供需两旺离不开就业政策扶持、数字技术赋能以及劳动者就业观念转变。

1.就业政策扶持

就业是最大的民生,是经济的“晴雨表”,也是社会稳定的“压舱石”。我国政府高度重视就业。1949年以来,我国就业政策不断演进,由计划经济时期的“统包统配”政策,到改革开放至20世纪末的鼓励多元就业政策,伴随着对农村劳动力就业限制的放宽,大量灵活就业模式开始出现。进入21世纪,党的十六大报告提出,千方百计扩大就业,推行灵活多样的就业形式,鼓励自谋职业和自主创业。党的十七大报告提出,实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业,坚持实施积极的就业政策,完善支持自主创业、自谋职业政策,灵活就业模式不断发展。随着我国经济发展进入“新常态”阶段,经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的十八大报告首次提出推动实现更高质量就业,在鼓励多渠道多形式就业时要实现更高质量就业。党的十九大报告提出,要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业。2019年中央政府工作报告首次将就业优先政策置于宏观政策层面。在新冠肺炎疫情期間灵活就业发挥了重要的蓄水池和稳定器作用,国家更是将就业放到了“六稳”和“六保”首位。2020年国务院办公厅发布的《关于支持多渠道灵活就业的意见》指出,当前新业态蓬勃发展,要取消对灵活就业的不合理限制,鼓励自谋职业、自主创业,全力以赴稳定就业大局。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》再次强调要完善促进创业带动就业,鼓励多渠道灵活就业。2021年中央政府工作报告进一步强调,就业优先政策要继续强化,聚力增效,拓宽市场化就业渠道,促进创业带动就业,支持和规范发展新就业形态,继续对灵活就业人员给予社保补贴。在国家积极就业政策支持下,数字经济时代产生了大量灵活就业新模式,这些新模式成为新职业产生的重要来源。

2.数字技术赋能

当前,数字技术更新迭代迅速,对人类社会生产方式变革、经济结构重构产生重大影响,已经成为全球经济增长的关键驱动力。数字技术改变了服务生产和交付方式,借助数字平台和实体设备减少了全球分工障碍,可以迅速将供应和消费连接起来,促进贸易全球化和金融全球化,这对数字平台和电子商务发展等领域催生新职业产生了积极效应[15]191。在数字技术引发的产业革命中,数字化呈现不平衡发展特征。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济就业发展研究报告:新形态、新模式、新趋势(2021年)》显示,数字产业化就业结构呈现高端化,产业数字化呈现三产大于二产、二产大于一产的特征,其中第三产业中科研和生活性服务业是就业需求主战场。无论是高端化的数字产业化还是就业需求主战场的三产之最,均是当下新职业产生的重要源泉。以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的底层数字技术及其应用,催生了大量新职业。以互联网赋能连接供给和需求两端的新就业形态蓬勃发展,如网约配送员、全媒体运营师、网络营销师等新职业应运而生,同时借助互联网技术,劳动者职业技能也大幅度提升[16]。在智能机器人、无人驾驶、计算机视觉、语音识别、自然语言处理、个人虚拟助手等前沿技术推动下,相关新职业应运而生,如人工智能工程技术人员、人工智能训练师、智能制造工程技术人员等。这些新职业的产生对于进一步推动人工智能产业规模高速增长、扩大数字产业基础设施建设提供了重要推动力。区块链在数字货币、金融、征信、会计审计、供应链、仓储物流、医疗、能源交易、国际反恐和预防跨国犯罪等众多领域有着广泛应用场景,也催生了区块链工程技术人员、区块链应用操作员等新职业,吸收带动了大量就业。云计算将成为未来企业数字化转型的关键要素,与云计算相关的新职业(如云计算工程技术人员等),有助于吸纳大批云计算相关技能人才持续助力企业云进程和数字化发展。目前,大数据应用不断深化并向工业、政务、电信、交通、金融、医疗、教育等领域广泛渗透,逐渐向生产、物流、供应链等核心业务延伸,进而涌现了一批大数据典型应用,已经渗透到人们生活的方方面面。大数据与各业态深度融合发展,虽然促使一些传统职业走向消亡,但同时也在催生诸如大数据工程技术人员、算法工程师、前端开发工程师、信息安全测试员等新兴职业的兴起。

3.就业观念转变

除政策扶持和数字技术赋能影响外,劳动者就业观念转变也是当下新职业蓬勃发展的重要因素。数字经济时代,劳动者更加追求灵活自由的价值取向,互联网信息技术的发展促使新生代劳动者崇尚灵活化和多元化,重视自由和平等,追求高度的自我成就导向、工作与生活平衡性,力求实现自身价值追求。灵活自由的工作模式使得个体主体性得以展现,彰显着他们的自由、自尊和自信。美国学者布德罗等在《未来的工作:传统雇用时代的终结》一书中提到当前大量自由工作者参与的最前沿云端化工作模式的成功案例给我们描述了一幅全职员工自由化趋势的图景,这一切都彰显了“引领工作”在后超职场时代的重要性[17]3。“互联网+”零工经济催生的大量新就业形态,诸如直播带货、视频制作分享、付费阅读编辑等就业模式受到众多年轻人的喜欢,为新职业从业者实现价值追求和拥有更自主的生活目标提供了可能。据金柚网研究院发布的《2019年中国灵活用工及灵活就业研究报告》显示,数字技术带来经济模式发生重大变革,推动了新产业、新业态和新商业模式发展,催生的大量新就业形态带动了国民就业理念发生变化,尤其是“90后”“千禧一族”更加偏好价值实现和个性创新,崇尚个性化、多元化和灵活化的就业模式,成为数字经济时代自主创业就业的主力军。喔趣科技联合美团研究院发布的《2020年灵活就业发展趋势》报告显示,新就业形态对自由职业者(包括自由撰稿人、作曲家、设计师以及互联网带动下的其他多元化工作方式)具有重要影响,不仅有利于自由职业者向多方通过项目整包的方式输出自己的资源、特长、技能,而且自由职业者拥有充分的自主权和灵活性,极大提升了自身价值的最大化程度。

二、新职业对劳动关系的影响

劳动关系是一个寻求平衡的系统[18]5。1980年以来,劳动关系在全世界范围呈现非标准化趋势,这与劳动力市场中灵活用工与灵活就业的盛行发展密不可分。灵活用工与灵活就业是两个内涵与外延不一样的概念,杨伟国等在《中国灵活用工发展报告(2021)》中指出,灵活用工是雇主不同于传统标准雇用模式的工作安排形式,灵活就业是劳动者提供劳动与获取劳动报酬的就业方式[19]11-15。当下新业态新职业新型和谐劳动关系则寻求灵活用工与灵活就业的平衡。

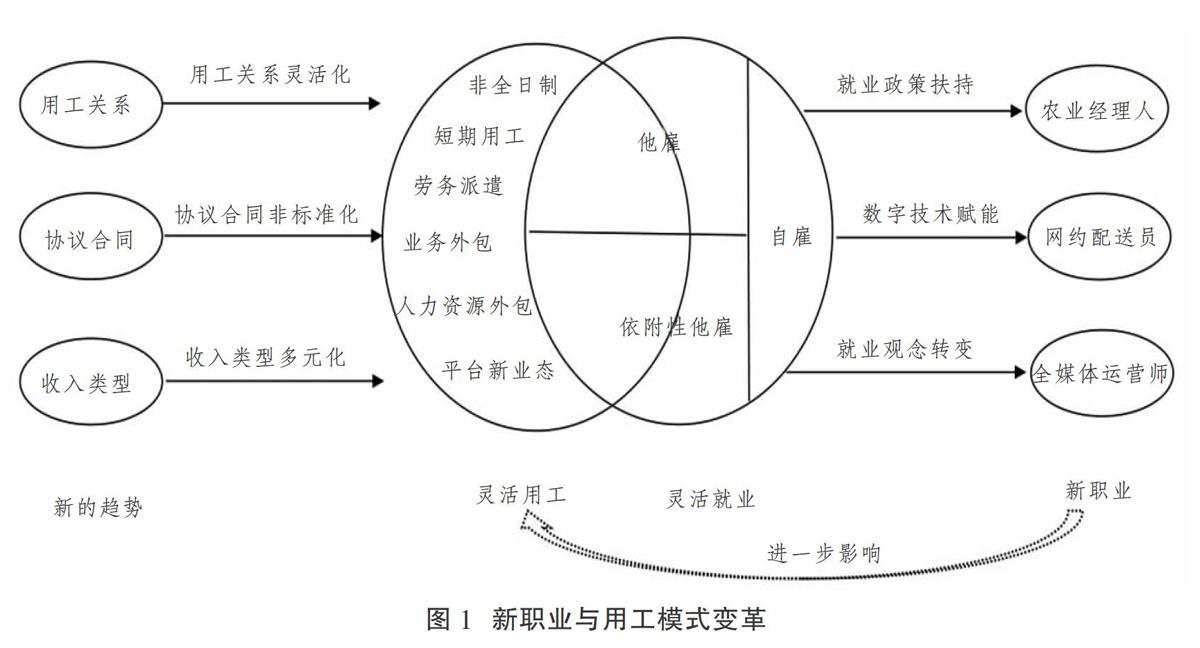

(一)新职业影响灵活用工

新职业改变了传统雇佣关系。数字经济时代劳动关系将产生一些新趋势,如用工关系灵活化、合同协议非标准化、收入类型多元化。格雷和苏里在《销声匿迹:数字化工作的真正未来》一书中提到,雇用工作逐步分解可能是工作性质的一种深刻而根本的转变,当前美国传统的全职工作已经不再普遍[20]17。大量自媒体平台、电商平台、众包平台等新型组织模式催生了越来越多的新型就业模式。这些新趋势促使灵活用工市场蓬勃发展,灵活用工市场多姿多态,包括非全日制用工、短期用工、劳务派遣、业务外包、人力资源外包、平台新业态等,为他雇型灵活就业提供了大量机会。在国家就业政策扶持、数字技术赋能、就业观念转变背景下,大量新职业应运而生(见图1,下页)。在数字经济时代,数据作为新型生产要素驱动人类生产活动的信息传递链条越来越短,管理体系越来越扁平化,整个社会生产关系正在发生深刻变革。数据的开发利用使得信息传递在生产环节之间从未像今天这样迅捷便利,社会生产组织模式逐渐转变为“云端制”,即“大平台+小前端”形式[21]。这些新型组织模式加速了传统雇佣关系的变革,改变了劳动从属关系,对传统劳动关系产生了重要影响。

新职业与灵活用工具有双向互动关系。一方面,灵活用工需求現阶段聚焦在以互联网为代表的行业中,互联网、制造业、零售业成为灵活用工需求最大的头部行业,互联网行业发展促进了数字技术进步,从而也会催生更多新职业。另一方面,新职业产生将加速劳动力市场中灵活用工模式朝着多元化方向发展,以更好地满足企业多元化用工需求。在灵活用工形态下,传统科层组织和标准化雇佣关系下劳动者与用人单位之间相对稳定的关系难以维系,无论是劳动者的工作方式、内容、时间、场所、薪酬福利,还是劳动资料的提供方式和劳动过程的监督方式,与传统劳动关系相比都更加趋于弹性化、灵活化和数字化。陈豪认为,未来企业用工模式会呈现劳动关系+劳务关系+经济关系+民事关系+非全日制+派遣+外包等多元化趋势,企业采取多元化用工模式既是一种改变,又是一种自救[22]194。灵活多元化用工方式通过集合碎片化时间和任务,极大降低了新业态新商业模式用工门槛,可以帮助企业实现资源灵活配置、降低运营成本、规避经营风险。马尔卡希在《零工经济》一书中关于全职员工与临时工的讨论中提到,对于雇主来说,全职员工与临时工成本差异巨大,如果考虑到纳税、保险和福利等额外成本,全职员工成本预计比临时工高30%~40%[23]210。腾讯微信生态就业也显示出用工模式转变态势,从稳定的“公司+雇员”的正规用工模式逐渐向“平台+自由职业者”模式转变,从而使得“供给方”和“需求方”按需聚集、快捷匹配、按劳取酬。如微信公众号撰稿人或小程序开发者,他们不再具有稳定的工作地点,很多人也同时具有多项兼职,成为“斜杠青年”。随着新职业进一步发布,灵活用工服务人员的数量也将呈现爆发式增长,这会加速改变企业传统用工方式,促使劳动力市场用工模式更加灵活便捷。

(二)新职业影响灵活就业

新技术、新产业、新业态赋能新职业蓬勃发展,为更多劳动者创造了大量灵活就业机会,打开了就业新空间。与传统劳动关系不同,灵活就业的工作时间、工作场所、劳动报酬支付方式灵活多样,同时可以建立多个劳动关系,导致从业者对用人单位的从属性明显变弱。具体来看,与标准就业相比,非全日制、临时性、弹性工作等灵活雇用方式降低了从业者人格从属性;灵活就业者的个体独立性更强,灵活性更大,从而使得组织从属性更弱;灵活就业者能力的提升以及劳动报酬支付方式的多样化使得从业者经济从属性弱化[11]。新职业的产生,促使灵活就业盛行发展,不仅打破了时间和地域限制,而且拉动了重点人群就业。从业者的人格从属性、组织从属性、经济从属性弱化促使新职业急需构建新型劳动关系。

第一,新职业打破了时间和地域限制。数字经济催生的新职业具有鲜明的数字化特点,借助在线会议、远程办公软件、数字化生产工具等数字技术打破了工作时间和地域限制,使从业者可以利用零散时间和远程办公等方式开展工作。随着数字经济的快速发展,新职业的发展动能和增长空间更加强劲,新职业对时间、地域的依赖性加速减弱,使得只要具备网络基础设施的地方,便能开展业务活动,比如网络直播、电子商务等,从而优化了区域就业结构。中国信息通信研究院发布的《2021年数字化就业新职业新岗位研究报告》显示,2020年微信生态衍生的就业机会达到3 684万个,同比增长24.4%。其中微信小程序的开发、产品、运营等工作机会超过780万个,同比增长45.6%。2020年初新上线的微信视频号在视频拍摄、直播带货等方面产生了334万个就业机会。由于视频号主播、自媒体撰稿人、小程序开发者等能在二三线城市服务全国12亿微信生态的用户,因而越来越多的劳动者无须局限于人才供需不平衡的一线城市和发达地区,这对于优化地区人才结构起到了良好的改善作用。未来,随着人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等数字技术的发展,数字技术除了会影响求职者的时间和地域选择外,还能影响办公环境,让移动办公变得更加高效便捷,使人们足不出户就可实现更为自由的开放式办公。工作时间的灵活性、工作地点的随意性,加速了传统劳动关系的变革。在传统生产过程中,劳动者只需提供劳动力,在固定工作地点工作即可,而数字技术赋能下的新型生产过程,劳动者随时随地可自带生产资料,如滴滴司机的自有车、直播带货的手机电脑等,使得劳动者与用人单位之间传统稳定的劳动关系变得更加灵活多样。

第二,新职业拉动了重点人群就业。新职业促使就业生态逐渐呈现年轻化、产业链条延长、线上价值带动线下就业等特点,为大学生、退役军人、农民工、家庭主妇、残障人士等重点群体提供了大量灵活就业机会。这些岗位普遍存在三方面特征:一是就业门槛低,对学历和工作经验要求少;二是时间和空间限制少,可以满足从业者工作生活平衡需求;三是从业者与平台普遍签订劳动协议而不是劳动合同,传统雇用模式被打破。以腾讯微信生态为例,微信生态不断催生新工种,且具有上手快、易学习等特点,通过多年来的生态建设,就业门槛不断降低,高效地带动了重点人群就业。腾讯发布的《2019—2020微信就业影响力报告》显示,年轻人、大学本科生是微信就业的主力军,从年龄分布来看,16~29岁群体占55.8%;从学历分布来看,普通本科学历占55.0%;从性别分布来看,女性就业比例高达47.5%。借助互联网技术,越来越多的女性群体获得了就业机会,以网约车行业为代表的互联网等数字技术帮助女性灵活就业者突破了工作障碍,跨越性别鸿沟,在获得高收入的同时增强了独立生活能力。同时,这种就业模式的劳动本身從属性不像标准就业那样严格,劳动时间自主性更强,更能满足工作生活平衡,加速了“她时代”到来。此外,新职业在扶贫方面发挥了重要作用。网络直播带货的兴起,为越来越多的农产品打开了销路。与传统销售模式不同,当下电商平台为小农户和大市场有效连接搭建了桥梁,一部手机、一根自拍杆成为贫困地区小农户脱贫致富的“新工具”。外卖骑手作为“互联网+服务业”的关键环节,创造了大量灵活就业机会,不仅帮助许多贫困地区人口在城市实现快速就业,而且有效增加了该群体的收入水平,成为稳定脱贫的重要途径。美团研究院发布的《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》显示,在美团平台就业的骑手中,建档立卡贫困人口有25.7万人,占骑手总量的6.4%,其中有25.3万人已经实现脱贫,脱贫比例高达98.4%。在消除绝对贫困之后的“后扶贫时代”,社会分工日益深化催生的大量新职业将继续为催生灵活就业岗位、扶贫创收并保障社会公平发挥重要作用。

三、新职业新型劳动关系的政治经济学阐释

数字经济时代,新职业发展面临劳动关系的新变化。劳动从属性(劳动对于雇主或用人单位的从属性)和经济从属性(雇主或用人单位为劳动者支付工资)是传统劳动关系产生的基础。数字经济时代催生的大量新职业,对这种传统的劳动关系产生了重大影响。

(一)劳动本身的从属方式分析

劳动力的使用就是劳动本身。从属方式是区别劳动关系与劳务关系、从属劳动与独立劳动的重要标准,也是劳动法产生、发展、适用的原点性问题。随着数字经济时代新职业的蓬勃发展,劳动本身的从属性逐渐发生了变化。在传统劳动关系中,受生产条件约束,劳动本身对于企业而言具有较强的从属性。然而,借助于互联网、人工智能等数字技术赋能,平台经济正在按照数字逻辑从根本上塑造全球的生产和再生产过程[24]。当下劳动时间、劳动地点、劳动方式的单一固定影响力不断削弱,这主要是由于社会生产过程不再受限于企业内部,而是可以在数字平台上进行高效率运转,进一步促使劳动方式更加灵活化。除传统的线下工作场所外,劳动者可以选择线上工作,劳动方式更加丰富多样,且社会生产过程的线上化成为当下数字企业新型运转模式。在这种生产过程中,劳动者可以自主选择服务对象与服务方式,具有极强的人身独立性,劳动本身的从属性明显弱化。从业者的劳动本身存在以“独立”形式提供劳动的特征,在我国实践中常常被称为“劳务关系”。在这种工作模式下,劳动对数字平台的形式隶属看似弱化,但是由于劳动者必须依赖数字平台提供的数据信息与消费者建立联系,因而实际隶属却被强化,难以摆脱对数字平台和数字技术的依附。以网约车司机为例,网约车司机通过数字平台企业注册接揽生意,他的劳动力使用看似不像正规雇佣关系那样劳动本身从属于雇主或用人单位,有一定的自雇和灵活性质,然而,数字平台会制定一系列的激励措施对从业者进行隐性控制,不仅影响从业者的工作时间,而且对其劳动报酬也会产生影响。网约配送员也同样面临受控于数字平台的大数据技术控制,对于平台制定的规则,从业者只能被动接受[25]。这种灵活化工作模式导致数字平台企业更多认为自身与通过平台注册的灵活就业者是合作或伙伴关系,而不是雇佣关系,致使其不会像传统正规单位雇主一样对他们承担相应的社会保障责任等。与此同时,随着劳动者就业观念的转变,尤其是新生代劳动者更加追求灵活化、个性化、多元化的就业观念,很多新就业形态从业者喜欢灵活自由的工作模式,追求家庭工作平衡。从业者的劳动从属性不明以及工作方式的灵活性,导致该群体面临劳动关系纠纷、集体协商或参与组建工会等涉及权益保障问题时遇到诸多障碍。

(二)劳动资料的提供方式分析

劳动资料是置于劳动者和劳动对象之间、用来将劳动者的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体,其中生产工具是最重要的劳动资料。在传统经济中,劳动力由劳动者提供,而劳动资料是由雇主或用人单位提供,劳动力和劳动资料在生产过程中实现结合进而完成社会生产活动。在数字经济时代,劳动资料和劳动对象之间的边界愈发模糊,因为此时数据成为新的生产要素,数据既可以充当劳动资料,又可以作为劳动对象。数据生成和数据积累日益成为数字经济时代资本积累的最为重要的基础。数据生产要素可以极大提高资源配置效率,这也使得建立在数据基础上的数字经济成为工业经济之后的新型经济形态。此外,传统劳动资料的数字化改造和数字化使用驱动了劳动资料的数字化变革,劳动资料的数字化引致劳动对象的数字化,两者紧密联系,劳动资料的数字化成为数字经济最本质的特点。数字化劳动资料会导致劳动力相对过剩,为数字资本逐渐形成一支可供支配的产业后备军[26]。在数字平台上,以推特、脸书、谷歌等社交媒体平台为例,用户既是信息的消费者,又是生产者,且被定义为所谓的“生产性消费者”[27]。他们是有创造力的数字劳动者,生产了个人资料、人际和社会关系。这些数据是数字经济时代驱动数字平台企业获取利润的“数字石油”[28]。随着数字技术成为新型劳动工具,许多以往作为消费资料的私家车、手机或电脑借助于数字技术赋能变成了新职业从业者的重要劳动工具,从业者将其劳动力本身与劳动工具捆绑注册入驻数字平台企业。当然,与劳动工具相关的一切成本费用如保养、维修等也均由从业者自身承担,而数字平台似乎只起到信息发布以及联系劳动者和客户的中介作用。数字经济催生的大量新职业主要表现为“数字平台—个人”或“数字企业—数字平台—个人”连接的就业方式,可以发现数字平台和数据信息是实现劳动过程的关键,也是重要的劳动资料,否则无法实现劳动力供给方与需求方的有效连接,从这种角度来看,提供信息的数字平台和数据信息成为数字经济时代新职业的核心劳动资料[29]。数字平台借助数字技术从事信息的搜集整合、加工处理和传输匹配服务,占据着数据信息这种关键性劳动资料。平台经济生产过程正是以数据为重要原料、以数字技术和互联网平台为劳动资料,经由数据商品属性吸引资本家竞相采用平台商业模式,以此构建基于数字劳动者的新型“剥削”关系以实现无限制的价值增值[30]。由此可见,随着新职业从业者劳动本身的从属方式弱化,劳动资料的提供方式存在显性提供和隐性提供并存特征,即部分劳动资料由从业者自身提供,但核心劳动资料依旧由数字平台企业提供,只不过这种劳动资料与从业者直接利用的私家车、电脑或手机等显性资料相比更加隐蔽。值得注意的是,数字平台提供的核心劳动资料是一种突出体现非物质、数据化的劳动资料,随着数字技术发展日益成熟,数字化劳动资料促进资本有机构成提高的趋势日益明显,同时,新职业从业者通过数字平台与自有资本相结合的方式极大地降低了交易成本,加快了资本周转速度。

(三)劳动过程的监督方式分析

在传统经济下,劳动过程中工人的劳动受雇主或用人单位监督,其工作地点、工作时间和工作任务也受到雇主或用人单位的严格固定。然而,在数字经济时代,大量具有灵活性的新职业从业者的劳动过程监督方式发生了变化。数字平台不会规定从业者的工作地点,也不会限制从业者的劳动时间,工作任务量的大小可以根据从业者自身需求自由设定。比如,全媒体运营师或网络营销师可以自主决定工作地点,整个劳动过程的监督性似乎完全可以由自己来决定,不必囿于固定的工作场所或劳动时间,也不必受到数字平台的严格限制,灵活性和自由性比传统正规就业得到了极大提升。那么,这是否意味着数字经济时代劳动过程的监督方式被弱化了呢?随着平台经济的发展,当下越来越多的非职业性社会实践与价值创造被纳入平台劳动体系之中[31]。事实上,技术进步使得机器对人的控制力进一步加强,强化了资本主义劳动过程中对“活劳动”的有效控制。当下,数字技术广泛应用正以各种方式重塑着不同层次劳动者的劳动过程[32]。在生产领域,人工智能、大数据等数字技术对劳动过程的渗透程度遠超机械化时代,大量生产线和供应链被数字技术拆解和再造,一方面可以显著提升劳动生产率,另一方面数字平台也会利用数字技术对从业者的劳动过程进行遮蔽监管,数字平台凭借对市场接入权的垄断获得剩余控制权,通过数据和算法介入劳动过程,将劳动过程嵌入数字化的劳动服务绩效和质量控制体系中,使得原本难以监管的劳动过程变得易于监管。例如,采用技术手段让客户对从业者的服务质量进行评估,从业者的收入受客户的好评率影响。与传统的直接指挥和强制训诫相比,这种监督方式更加淡化、弱化和隐匿,转而变成对劳动成果的考核验收。平台资本主义的本质性就是垄断,平台控制是一种完全控制的形式,是资本主义更加深入的集约化体现[33]55。有学者从组织和科学技术视角研究网约配送员劳动过程,发现平台公司利用数字技术潜移默化地收集、分析骑手数据,并将数据结果反作用于骑手从而实现对骑手的监督,表面上看似放弃了对骑手的直接控制,实则将劳资冲突转嫁到平台系统与消费者之间,这种数字监督不仅会削弱骑手的反抗意愿,蚕食其发挥自主性的空间,而且会使他们在不知不觉中参与到对自身的管理过程中[34]。吴清军、李贞对国内某移动出行平台上司机劳动过程的研究发现,平台对劳动过程的控制和劳动者拥有工作自主权同时存在,且平台对劳动控制变得更加碎片化[35]。孙伟平揭示了人工智能与人的“新异化”,智能机器人的快速发展模糊了人机界限,对人的本质、人的主体地位形成强烈冲击[36]。显然,与传统劳动过程相比,数字技术在赋能劳动生产率提升的同时,对劳动过程的监督方式更为严厉隐蔽。随着数字技术的融合发展,数字平台对劳动者劳动过程的监督策略逐渐由传统绩效考勤转向对劳动者的服务质量进行技术监督(见图2,下页),且这种技术监督将得到进一步强化,成为大量新职业劳动过程中的新型监督方式。

(四)劳动产品的归属方式分析

工人的劳动产品是资本家的所有物,这是马克思劳动过程理论的重要观点之一。雇主或用人单位取得工人的劳动产品所有权时,将其流通到市场卖给消费者,这种传统经济的运营机制在数字经济时代发生了变化。数字企业通过互联网平台在劳动者和消费者之间搭建了桥梁,劳动者可以直接将自己的劳动产品输送给消费者,而数字企业似乎不再关心工人的劳动产品是否归自己所有。劳动者和消费者直接沟通,是社会分工日益深化的必然趋势,也是物联网时代万物互联的发展特征。在这种背景下,不能仅仅将劳动者的劳动产品归属性视为劳动者或消费者,而应进一步看到,资本的占有利益在此时被互联网等数字技术隐蔽了。正如前文所分析的,数字企业提供的互联网平台也是重要的劳动资料,劳动者在该平台上生产的劳动产品对于数字企业本身来说也是其为社会提供的劳动产品,劳动产品的质量高低直接影响数字平台企业在社会上的声誉好坏。马克思认为,“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”,如果说“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”[37],那么数字技术产生的必然是以数字企业家为主的社会。当下企业谋取利润最大化的本质没有发生变化,数字技术使得资本对劳动的剥削更加隐蔽[38]。数字企业家的数字思维促进企业不断进行数字化转型升级,数字企业会利用数字技术低成本高效率监督劳动者生产劳动产品,并从中抽取一定比例的中介费用转换为企业利润,从而实现“商品—货币”的转化,攫取更多的剩余价值[39]。从这种角度来看,新职业从业者所提供的劳动产品本质上也是数字平台企业自身业务所生产的产品和服务。从更广义的角度来看,从业者利用数字平台企业生产劳动产品的劳动本身对于数字平台企业来说就是该平台区别于其他企业的特色产品,在数字经济时代由于数字企业提供的这种产品更加灵活化、个性化和精致化,更容易满足人民日益增长的美好生活需要,因而广受消费者偏爱。

(五)劳动报酬的支付方式分析

在传统劳动关系下,工人通过出卖自己的劳动力,在资本家监督下将其劳动力和资本家提供的劳动资料在劳动过程中实现结合,所生产的劳动产品也归资本家所有,工人的劳动报酬自然也由资本家支付。在数字经济时代,物联网技术赋能一切触点联结成一张融合线上、线下与用户社群的物联网,打破了传统封闭组织壁垒,使劳动者劳动报酬的支付方式发生了重大改变。比如,海尔在“人单合一”模式引领下,变金字塔组织为网络化组织,雇员拥有决策权、分配权和用人权,企业支付劳动报酬转变成用户付薪,雇员收益与自身为用户创造的价值匹配起来,高效地驱动雇员更加关注用户需求。这种用户价值导向的薪酬支付方式在新职业中更为普遍。比如,网约车司机从数字平台上接单,客户为其支付报酬;网约家政员从数字平台上接单,平台对其以计件工资形式(接单数量)按期支付;网约配送员分为众包和专送两种,工资结算方式存在差异,众包骑手的工资按日结算,根据每单外卖配送距离长短来收取提成,该群体是兼职人员,工作时间不固定,而专送骑手每天都是固定的工作时间,工资采取月结方式,由基本工资和提成共同构成;全媒体运营师的工资一般都是广告商支付,以腾讯微信公众号运营从业者为例,公众号上发送的文案可以植入广告,腾讯微信公众平台每半个月为运营者发放一次收入;网络营销师的工资根据是否签约数字平台发放主体不同,签约数字平台的一般都是平台公司为其发放,而自雇营销师的工资收入则来自客户群体。可见,数字经济时代新职业从业者工作灵活性导致其劳动报酬支付方式也变得多样化,可能来自数字平台,也可能直接来自客户,传统劳动关系中的经济从属性明显弱化了。经济从属性弱化不仅会激发从业者的劳动热情和创造活力,而且会导致过度劳动现象日益普遍化,因为“单单有收入”的直觉会引导劳动者一直追求“下一单”,这种劳动报酬支付方式正是数字平台借助数据信息支配权和市场接入渠道控制权推行的激励性薪酬体系。从业者的剩余劳动时间被数字平台进行肢解,其直接后果便是引导从业者主动参与“赶工游戏”,继而造成超时工作,其本应享有的闲暇时间被转化为数字资本创造利润的剩余劳动时间,并将其团结抗争意识消解于内部竞争和“多劳多得”的制度设计中。同时,数字平台根据劳动者议价能力会进一步影响从业者的劳动报酬和生存条件[40]。与低技能新职业从业者相比,高技能新职业从业者借助数字平台的信息传播和匹配效率创造了更大的市场需求,议价能力较强,这部分群体劳动报酬受数字平台激励规则的影响相对较小,而低技能新职业从业者往往对数字平台的依赖性较大,因而劳动报酬更容易受到数字平台制定的各种激励规则影响[41]。可见,就低技能新职业从业者而言,这种灵活就业模式看似弱化了劳动对资本的形式隶属,实则强化了劳动对资本的实际隶属。

(六)劳动权益的保护方式分析

在马克思看来,“工人的社会力量仅在于他们的数量。然而,数量上的优势被他们的分散状态所破坏。”[42]128数字经济时代,“工人阶级逐渐被原子化,集体空间日渐流失,组织和交流的手段也慢慢消失”[43]24。这种状况在新职业从业者面临的新型劳动关系中表现得尤为明显。数字资本利用数字技术打破了时间和地域限制,使得从业者变得更为分散。大量新职业从业者没有固定的工作场所和团体组织,导致该群体社会力量被大大削弱,从而使得工会和劳动者集体反抗与行动日益弱化,显著影响了其劳动权益保护。目前社会保障制度主要是针对传统正规就业方式设计的,其社会保障费用由单位和个人缴费共同构成,大量新职业从业者往往只能以个人名义参加社会保险,这种方式显然加大了该群体的社保缴费负担。劳动法规关于这些新职业从业者的劳动安全、工时规定、最低工资、社会保险、集体谈判等内容依然欠缺,从业者一般并没有与平台企业签订正式劳动合同,而是在数字平台企业上通过注册达成合约或协议。劳动法规的缺失会带来诸多风险,如网约配送员在配送途中受到伤害应该如何保障以及是否享有工伤保险,现实中类似这样的劳动争议案件不胜枚举,而相关法规缺失则进一步加大了劳动保护的裁决难度。此外,与公共就业服务相关的就业扶持政策、公共培训等也尚未全部延伸覆盖到新职业从业者群体。随着新就业形态蓬勃兴起,当下越来越多的劳动争议案件亟待制度法规的调整和修正,防止因法制短板而影响劳动者合法权益的维护。目前,我国正在积极制定支持新就业形态的保障措施,2021年5月12日召开的国务院常务会议从养老保险和职业伤害两方面对灵活就业社会保障工作作了相关安排,为保障从业者劳动权益保驾护航。这也充分体现了我国朝着以人民为中心的社会主义现代化强国迈出了坚实脚步。

以上从六个维度对数字经济时代新职业从业者面临的新型劳动关系进行了分析,可以看出,新职业新型劳动关系与传统劳动关系相比发生了明显变化。职业变迁史见证了人类社会分工的日益深化,演绎着人类对美好生活的持续向往。促进新职业健康发展,亟待完善新职业新型和谐劳动关系。

四、构建数字经济时代新职业新型和谐劳动关系的政策建议

随着社会分工的日益深化,经济形态在由传统农业经济、工业经济逐步走向数字经济。在数字经济时代,大量新职业不断涌现,由于新职业成长基础相对薄弱,劳动关系发生明显变革,因而需要以健全的法律法规和政策扶持促进新职业进入健康发展快车道。构建数字经济时代新职业新型和谐劳动关系,应从如下方面着手:

第一,完善《劳动法》《就业促进法》《社会保险法》《职业教育法》等相关法律,明确包括新职业从业者和平台或企业之间的法律关系、劳动关系、权益保障、职业培训等在内的权利与义务。以新职业从业者是否受用人单位规章制度约束、管理、监督、奖罚为标准,采取不同方式、不同标准对不同身份新职业劳动者予以分类保护。符合该标准的从业者,可以纳入劳动法保护,认定为数字平台劳动者;不符合该标准的从业者,应通过政府、工会、行业协会、企业共同强化其权益保障。努力提高新职业权益保障,逐步建立非标准劳动关系的社会保障制度,尽快解决新职业从业者社保缺位问题。设立新职业发展专项资金,用于新职业发展和公共服务平台建设。加大新职业培训力度,完善新职业教育和培训体系,加快“互联网+新职业培训服务”体系建设,设立线上线下相结合的培训服务平台,有针对性地提供职业指导、技能培训,提高培训和服务效率。加快新职业认证體系建设,开发相应职业技能标准,探索实施职称评价机制,从而建立覆盖广泛的新职业教育培训体系。加强顶层设计,从国家层面制定新职业全面、系统、长期发展战略,有效促进新职业成为数字经济时代新增长点。

第二,充分发挥各级工会组织的作用,突破以工资收入为主要生活来源或者与用人单位建立劳动关系的法律限制,充分吸纳新职业从业者加入各级工会组织,加强对从业者的技能培训。以行业为基础建立数字平台工会和行业协会,推动建立新职业从业者集体协商机制,鼓励不同数字平台企业选出新职业从业者职工代表,与工会、行业协会、企业代表协商制定行业工时和劳动定额标准、劳动过程监督奖惩办法、劳动报酬支付周期、劳动权益保障等行业规范,不断提高新职业从业者权益保障的刚性和水平。行业协会应对本行业服务质量、竞争手段、技术标准、工资指导等问题进行严格监督,维护行业信誉,鼓励公平竞争,打击违规行为,保障从业者收入水平。各级工会组织和行业协会利用职工服务热线以及线上职工服务端口,为新职业从业者的投诉、举报提供相应服务,以防止从业者基本劳动权益受到侵害。当从业者和数字平台企业发生相关劳动纠纷时,工会组织和行业协会应积极介入,对双方进行正面引导,做好调解工作,推进新职业行稳致远。

第三,强化企业责任。与传统正规劳动关系相比,数字平台企业和新职业从业者之间的劳动从属关系虽然有弱化趋势,但是平台企业并不能以此摆脱或者削减自身对新职业从业者劳动权益保护的责任,而应积极主动做好维护从业者劳动权益的帮扶工作。平台企业应强化自身责任,兜牢劳动报酬、劳动时间、劳动安全、社会保障等权益底线。对于不受劳动法保护的从业者,平台企业应对其基本权益如信息保护、合理工时、免遭工资拖欠、工作安全等承担保护义务。与传统企业相比,数字平台企业最大的优势在于拥有海量的数据,因而平台企业可以充分发挥所掌握的大数据优势,借用数字技术分门别类对不同类型的从业者进行画像,可以优先考虑对工伤保险或失业保险等险种进行改革试点,与国家社保部门或商业保险公司共同探索数字经济时代新职业从业者社会保障政策和商业保险种类,按照分类管理、突出重点、循序渐进的原则逐步完善新职业社会保障体系和补贴扶持政策。同时,平台企业应加强平台注册从业者的安全管理,提供基本的职业安全保护设施和定期安全培训,以提高从业者工作安全保障水平。

第四,增强新职业从业者法律意识,提升其核心竞争力。首先,新职业从业者应充分认识到数字经济时代新型劳动关系发生了重要变化,增强自身法律意识,注意收集并妥善留存自己与用人单位之间的工资支付凭据、考勤监督记录、工资拖欠证明等可以表明自己与用人单位有劳动关系的证据以及劳动权益受到侵害的材料。当劳动权益受到损害时,不仅要学会与企业协商或者向劳动监察部门举报企业相应的违法行为,而且应积极利用互联网和各种在线社交平台自发成立相应的行业组织或协会,通过集体协商方式维护自身权益。其次,许多新职业相较于传统正规就业拥有更高的自由度和灵活性,新职业从业者在风险防范与管控方面应比传统正规就业的雇员承担更多责任,在社会保障费用缴纳方面承担有限雇员责任。最后,新职业从业者应保持终身学习心态,充分利用互联网在线教育,积极学习新技能,参加新技能培训,不断增强自身核心竞争力和可雇佣能力,不拘泥于传统的择业观念,勇于尝试新职业且不断完善自我,在适应新职业的同时做到“干一行,爱一行”,秉承专业和创新精神,实现自身价值。 [Reform]

参考文献

[1]邱婕.灵活就业:数字经济浪潮下的人与社会[M].北京:中国工人出版社,2020.

[2]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠敬东,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2017.

[3]CARR A P, WILSON P A. The professions[M]. Oxford: Oxford University Press, 1933.

[4]安德鲁·阿伯特.职业系统:论专业技能的劳动分工[M].李荣山,译.北京:商务印书馆,2016.

[5]克里斯蒂安·福克斯.数字劳动与卡尔·马克思[M].周廷云,译.北京:人民出版社,2020.

[6]戚聿东,丁述磊,刘翠花.数字经济时代新职业促进专业化发展和经济增长的机理研究——基于社会分工视角[J].北京师范大学学报(社会科学版),2021(3):58-69.

[7]恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2018.

[8]林其泉.分工的起源和发展[M].厦门:厦门大学出版社,1988.

[9]DOERINGER P B, PIORE M J. Internal labor markets and manpower analysis[M]. New York: ME Sharpe, 1971.

[10] REICH M, GORDON D M, EDWARDS R C. A theory of labor market segmentation[J]. American Economic Review, 1973, 63(2): 359-365.

[11] 肖巍.灵活就业、新型劳动关系与提高可雇佣能力[J].复旦学报(社会科学版),2019(5):159-166.

[12] 洪银兴.政治經济学视角的新发展格局[J].马克思主义与现实,2021(1):7-11.

[13] 张宇,谢地,任保平,等.中国特色社会主义政治经济学[M].北京:高等教育出版社,2021.

[14] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第8卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2009.

[15] 李俊.全球服务贸易发展指数报告(2018)[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[16] ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.

[17] 约翰·布德罗,瑞文·杰苏萨森,大卫·克里尔曼.未来的工作:传统雇用时代的终结[M].毕崇毅,康至军,译.北京:机械工业出版社,2016.

[18] 约翰·W.巴德.劳动关系:寻求平衡[M].于桂兰,于米,于楠,等,译.北京:中国工人出版社,2020.

[19] 杨伟国,吴清军,张建国.中国灵活用工发展报告(2021)[M].北京:社会科学文献出版社,2020.

[20] 玛丽·L.格雷,西达尔特·苏里.销声匿迹:数字化工作的真正未来[M].左安浦,译.上海:上海人民出版社,2020.

[21] BORLAND J, COELLI M. Are robots taking our jobs?[J]. Australian Economic Review, 2017, 50(4): 377-397.

[22] 陈豪.企业灵活用工实操手册[M].北京:人民邮电出版社,2020.

[23] 戴安娜·马尔卡希.零工经济[M].陈桂芳,译.北京:中信出版社,2017.

[24] 谢富胜,吴越,王生升.平台经济全球化的政治经济学分析[J].中国社会科学,2019(12):62-81.

[25] 冯向楠,詹婧.人工智能时代互联网平台劳动过程研究——以平台外卖骑手为例[J].社会发展研究,2019(3):61-83.

[26] 胡莹.论数字经济时代资本主义劳动过程中的劳资关系[J].马克思主义研究,2020(6):136-145.

[27] FUCHS C. Digital labour and Karl Marx[M]. London: Routledge, 2014.

[28] FUCHS C. Towards a critical theory of communication as renewal and update of marxist humanism in the age of digital capitalism[J]. The Theory of Social Behaviour, 2020, 50(3):357-372.

[29] 任洲鸿,王月霞.共享经济下劳动关系的政治经济学分析——以滴滴司机与共享平台的劳动关系为例[J].当代经济研究,2019(3):5-12.

[30] 王璐,李晨阳.平台经济生产过程的政治经济学分析[J].经济学家,2021(6):53-61.

[31] 李彪.平台资本主义视域下的社交平台:价值本质、社会劳动和公共治理[J].社会科学,2021(6):171-178.

[32] 赵敏,王金秋.新技术革命的政治经济学研究[J].政治经济学评论,2020(3):149-169.

[33] 尼克·斯尔尼塞克.平台资本主义[M].程水英,译.广州:广东人民出版社,2018.

[34] 陈龙.“数字控制”下的劳动秩序——外卖骑手的劳动控制研究[J].社会学研究,2020(6):113-135.

[35] 吴清军,李贞.分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究[J].社会学研究,2018(4):137-162.

[36] 孙伟平.人工智能与人的“新异化”[J].中国社会科学,2020(12):119-137.

[37] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第1卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2009.

[38] HASSAN R. The condition of digitality: a post-modern marxism for the practice of digital life[M]. London: University of Westminster Press, 2020.

[39] KENNEY M, ZYSMAN J. The platform economy: restructuring the space of capitalist accumulation[J]. Cambridge Journal of Regions,Economy and Society, 2020, 13(1): 55-76.

[40] GRAHAM M, HJORTH I, LEHDONVIRTA V. Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods[J]. Transfer: European Review of Labour and Research, 2017, 23(2): 135-162.

[41] 谢富胜,吴越.零工经济是一种劳资双赢的新型用工关系吗[J].经济学家,2019(6):5-14.

[42] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯论工会[M].北京:工人出版社,1980.

[43] 苏拉·胡斯.高科技无产阶级的形成:真實世界里的虚拟工作[M].任海龙,译.北京:北京大学出版社,2011.

The Development of New Occupation and the Construction of New Labor Relations in the Era of Digital Economy

QI Yu-dong DING Shu-lei LIU Cui-hua

Abstract: A number of new jobs are springing up in the digital economy. New occupation is the product of deepening social division of labor, an important mechanism to improve income distribution, and an important way to smooth the national economic cycle and meet the growing needs of people's better life. Employment policy support, digital technology empowerment and employment concept transformation are the realistic basis of its development. New career change enterprise labor model, prompting prevailed in the development of flexible obtain employment, the labor relations also produces change, show the labor itself property weakening, labor data provide many coexist, labor process supervision and strengthening technology, labor products belonging the ownership is unclear, labor remuneration paid sex flexible, still need to strengthen labor rights protection. To promote the healthy development of new occupation, we should perfect new occupation and new harmonious labor relationship. The government should improve the relevant policies, set up special funds for development, increase training efforts, and speed up the construction of certification system. Trade unions and trade associations shall invite new occupation to join the trade union organization, formulate trade technical and working hour standards, wage guidance, supervision of rewards and punishment methods and other industry norms. Enterprises should strengthen their own responsibilities and take the bottom line of the rights and interests of new occupation, such as remuneration, working hours, labor safety and social security. Workers should enhance legal awareness, actively learn new skills, and constantly enhance the core competitiveness.

Key words: digital economy;digital technology;new occupation;labor relations