巍巍太行 铁血忠魂

2021-09-22王宇新

王宇新

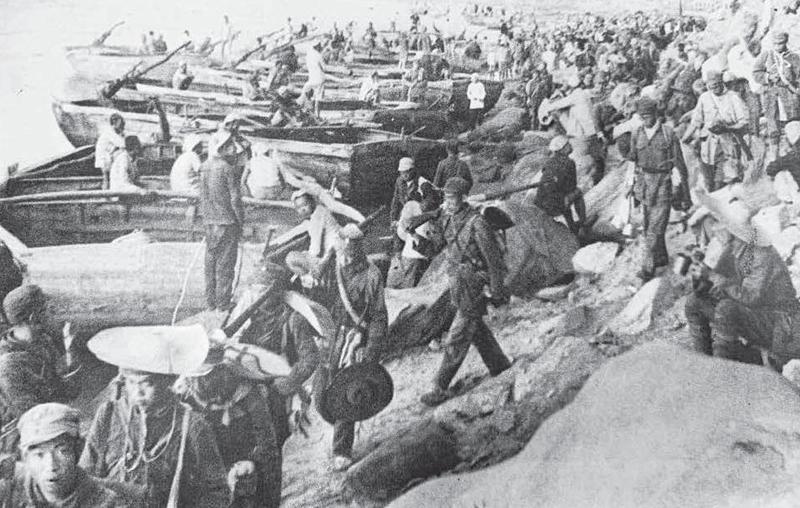

1937年,日本军国主义发动全面侵华战争。在中华民族生死存亡的危急时刻,中国共产党高举抗日大旗,号召全中国人民、军队和政府团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日军侵略。无数抗日志士、热血青年、爱国华侨和革命知识分子,积极响应中国共产党的号召,奔赴华北抗日前线。

根据国共合作达成的协议,中国工农红军改编为国民革命军第八路军,挺进山西抗日前线。中共中央北方局、八路军前方总部、第一二九师开赴太行山区,以太行山为中心,发动群众,建立敌后抗日根据地,领导敌后抗战。从此,太行山成为八路军总部转战、驻扎之地,成为华北敌后抗日根据地腹心地区。党领导太行儿女与凶残的日本侵略者浴血奋战,血沃沙场,从平型关大捷到夜袭阳明堡,从反九路围攻到百团大战,从黄崖洞保卫战到韩略村伏击战,太行军民用鲜血和生命铸就了太行精神。

不怕牺牲 不畏艰难

在中华民族生死存亡之际,中国共产党以民族独立和人民解放为己任,领导八路军和太行儿女,与日本侵略者进行了殊死斗争,血染战场,在人民心中树起一座永恒的丰碑。

1937年七七事变后,日本军国主义者狂妄叫嚣“一个月拿下山西,三个月灭亡中国”。国民党实行片面抗战路线,数十万大军溃泻千里。平津沦陷,河北、山东、山西、绥远大片国土很快成为敌后,日军铁蹄所到之处,火光冲天,尸横遍野,血流成河,大量难民饥寒交迫,流离失所。国内悲观情绪蔓延,亡国论调甚嚣尘上,中国共产党振臂高呼:全国人民、政府和军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日军的侵略。无数抗日志士、热血青年、爱国华侨和革命知识分子,响应民族抗战的号召,义无反顾地汇聚到八路军总部所在地的太行山,随之又奔向山西各地,奔赴华北和全国各抗日战场。

左权是八路军在抗战期间牺牲的级别最高的将领,曾指挥平型关战斗、夜袭阳明堡、百团大战、黄崖洞保卫战等著名战役战斗。为了革命真理、民族大义,年少离乡,在转战间隙,他写信给10多年未曾相见的母亲,很少触及离别的相思,更多是对抗战必胜的信念和为理想献身的执着,他在信中写道:“我军将士都有一个决心,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,准备将来也不要一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。”为了民族解放,他将生死置之度外。

1942年5月,日军对太行抗日根据地进行大“扫荡”,在南艾铺、十字岭等地摆下“铁壁合围”之阵。为掩护机关突围,八路军副参谋长兼前方指挥部参谋长左权率部出征,不顾个人安危组织群众、队伍安全转移,在突破敌人最后一道防线时壮烈牺牲。朱德总司令沉痛赋诗悼念:“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”太行军民为缅怀和纪念,将其牺牲地辽县易名为左权县,从此左权将军的名字便与他奋战过的这片热土永远地融为一体。

八路军第一二九师七七二团团长叶成焕是一名年轻战将。“攻如猛虎,守如泰山,百战百胜”是全师对第七七二团的高度赞誉。1938年春,穷凶极恶的日军纠集3万余兵力对太行区进行“围剿”。接到命令后,叶成焕不顾自己身患肺病,咯血不断,坚决要求参加战斗。在长乐村伏击战中,他带病指挥作战,被炮弹击中,壮烈殉国。师长刘伯承沉痛致悼词:“叶成焕烈士的死重于泰山,是光荣的死、永垂不朽的死……”

牺牲在太行山上的“新闻战士”何云,曾是《新华日报》(华北版)社长兼总编辑,是华北抗日根据地新闻事业的奠基人。1938年他带队到太行山敌后抗日根据地,鼓励工作人员说:“为了拯救我们国家、民族的危亡,不愿当亡国奴的军民正在浴血奋战。我们在前方办报,也是和日寇拼刺刀!”百团大战期间,何云带领记者深入火线,冒着枪林弹雨采访、写稿,把胜利的消息及时传送给广大军民。朱德曾称赞:《新华日报》一张顶一个炮弹,而且天天在和日寇作战。也是在1942年5月的反“扫荡”中,何云带领战友们突围时,与40多名报社工作人员壮烈殉国,用鲜血写就了中国新闻史上最为悲壮的一页。为表彰纪念这批英勇牺牲的新闻战士,当地政府在他们的牺牲地建起“太行新闻烈士纪念碑”。

中共中央北方局秘书长兼八路军前方总部秘书长张友清,被捕3次,坐牢8年,从未动摇对共产主义的坚定信念。1942年反“扫荡”突围时,张友清把自己的战马让给一位行走困难的女同志,最后,她安全转移,而他拖着早年在狱中受刑落下的腿疾,吃力地行走。当他意识到可能已被敌人包围时,便让警卫员烧掉携带的文件,在山沟中就地隐蔽,最终还是落入敌人魔掌。他在日军集中营“太原工程队”受尽酷刑和折磨,身染重病,仍组织党支部坚持斗争,始终没有暴露身份,泄露党的秘密。弥留之际,他念念不忘的是救国救民的理想和信念,鼓励战友“坚持下去”“迎接胜利的到来”。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。众多中华民族的勇士,尚未壮年身先死!他们胸怀坚定的理想信念,誓死不做亡国奴,为民族独立而战,不怕牺牲,不畏艰难,勇担重任,厮杀征战,树立了光辉榜样,为我们战胜前进道路上的一切艰难险阻提供了强大精神动力和不竭力量源泉。

百折不挠 艰苦奋斗

五千年华夏文明孕育了太行儿女勤劳勇敢、百折不挠、艰苦奋斗的坚韧品格。太行军民继承了这些传统美德,并将之发扬光大。

在艰难困苦的抗战岁月里,太行军民既要面对敌人的“扫荡”,又要战胜自然灾害,发展生產求生存。天灾人祸并未使英勇的太行军民退缩,在中国共产党的领导下,他们创造了一个又一个人间奇迹。

从1941年3月到1942年秋,日军在太行根据地和整个华北开展了5次“治安强化运动”,所到之处烧杀抢掠,无恶不作,不仅在军事上给根据地军民的生命财产和抗日斗争造成极大损失和困难,而且使根据地的经济和生产遭到严重破坏,粮食大幅减产,各种军需民用物资异常匮乏。加之太行根据地各种灾害频发,根据地的生存条件更加恶劣。

为战胜困难,太行根据地开展生产自救运动。从八路军总部首长到普通战士,从地方干部到全体百姓,大家厉行节约、共渡难关。朱德率八路军总部直属机关人员在驻地附近荆棘丛生的荒野山头开荒种地。太行区各级领导干部首先自觉地同群众共甘苦,每人减少一部分口粮,并拿出为数不多的津贴资助灾民。同时,全区党政军民各部门普遍开展节约运动,作战部队每人每天节约2两小米,地方干部每人每天节约4两小米,用省下的粮食救济灾民。由于粮食逐渐减少,很长时间部队都以野菜充饥,许多地方野菜采光后,杨树叶、柳树叶、槐树叶也成了碗里的奢侈品。为了节约生活物品,第一二九师提出一个口号:白天多做事,夜晚少点灯。

从1943年开始,蝗灾侵袭太行区,全区党政军民各级领导,组织军民展开连续大规模的剿蝗大战。各专署、各县成立剿蝗指挥部,如同军队作战,相互通报,紧密配合,发现蝗情,四处调人,展开会战。广大军民自觉积极地参加剿蝗战斗,自带干粮和工具,一声令下,立即投入战斗。延安《解放日报》曾发表《太行剿蝗经验》一文,高度评价太行区的剿蝗运动:“不但对太行来说是救灾的重大措施,而且对全国来说,也是一件空前的盛举,是生产方面一件破天荒的成就,值得大书特书。”

从1943年秋到1944年,太行军民掀起大规模的生产运动高潮,很快改变了物资缺少的状况,出现了自给自足和大力开展经济建设的新局面。经过太行军民的艰苦奋斗,太行山上硕果累累,“高粱举起红缨枪,豆角把子弹推上膛,玉米秆抡起手榴弹,山药蛋撒下地雷网,鬼子胆敢来侵犯,叫他乖乖见阎王。”这首传唱在太行山上的歌谣,是当时广大军民喜获丰收的真实写照。

艰难困苦,玉汝于成。正是由于太行根据地军民团结一致,不屈不挠,艰苦奋斗,才能最终战胜苦难,渡过难关,使太行山区成为党领导敌后抗战的坚强堡垒,成为中国革命不断取得胜利的前进基地。

万众一心 敢于胜利

1938年5月,毛泽东在《论持久战》中提出:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中……动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成了彌补武器弹药等缺陷的补救条件,造成了克服一切战争困难的前提。”面对日军侵略,中国共产党发动最广大的人民群众,调动一切积极因素,众志成城,中华民族形成了广泛的抗日民族统一战线,广大人民群众积极投入抗日洪流,各界热血青年踊跃参军参战,支援前线。反“扫荡”、反“蚕食”成为抗日游击战争的主要作战形式,“地雷战”“麻雀战”等战法,使日军陷入人民战争的汪洋大海。广大群众组织起担架队、运输队、警戒队,妇女和儿童也纷纷组织起妇救会和儿童团,运送物资,救护伤员,打扫战场,维持治安,使战争的军需供应和战勤服务得到充分保障。整个太行山区,“村村像军营,人人都是兵,抗日根据地,一片练武声”。

1940年后,为打击日、伪军,太行军民掀起爆炸运动,武装保卫家乡。他们就地取材,利用废铁、石头、瓦罐、废瓶,装上炸药,制造成各种各样的地雷。民兵队长王来法带领民兵,钻研制造地雷并掌握20多种埋雷技术,出其不意地打击日军。1944年11月,太行区举行第一届群英会,他被授予“地雷大王”英雄称号和“抗战柱石,建国先锋”锦旗。

“一等杀敌英雄”马应元把身边民兵和群众组织起来,进行劳武结合的“游击生产”。在1943年5月的反“扫荡”中,他一次布雷13处,炸死炸伤日军90多人,缴获步枪11支,子弹500多发,成为山西抗日根据地家喻户晓的抗战英雄。后来马应元在突围中被俘,敌人抓来他的妻子等亲人胁迫他投降,都被他严词拒绝,最后宁死不屈,英勇就义。

民兵刘二堂是太行抗日根据地有名的神枪手,经常带领民兵奇袭日军。他英勇杀敌的事迹受到刘伯承和邓小平的赞扬。刘伯承在1942年《太行军分区二月反“扫荡”的军事经验教训》中赞其在反“扫荡”中“一弹一敌,打退敌人‘搜索部队”,并作指示:“刘二堂的故事,要到处宣传鼓励效仿。”邓小平也写信鼓励他继续英勇杀敌。彭德怀在《我们怎样坚持了华北六年抗战》一文中,称“刘二堂的枪是百发百中,敌人‘扫荡时,每次都被刘二堂打死人马和指挥官,因此,敌人恨之入骨”。 他在太行区首届群英会上荣获“杀敌英雄”称号。

1944年9月11日,日军夜袭壶关常行村,全村17名民兵和380余名老百姓依托村中碉堡、窑洞与敌人周旋四昼夜。日军放火、灌沙土、放毒气弹等,常行村民兵始终坚守窑洞阵地,击退敌人一次次疯狂进攻,无一人向敌人屈服。这场战役共歼灭日、伪军近百人,缴获武器300余件,极大地打击了敌人的嚣张气焰,被称之为“窑洞保卫战”。《新华日报》曾以《惊天动地的四天四夜》为题报道。常行村民兵徐顺孩、张小保荣获“腹心地区一等民兵杀敌英雄”称号,邓小平盛赞“太行山是豪杰辈出之地,感谢太行人民为中国革命尽了一切力量”。

人民是历史的创造者,是真正的英雄。中国共产党及其领导的抗日民主政府和人民军队,正是凭着同人民群众的这种血肉联系,才铸就万众一心、敢于胜利的坚不可摧的铜墙铁壁,汇聚成陷敌于灭顶之灾的人民战争的汪洋大海,从根本上保证了抗日战争的最后胜利。

英勇斗争 无私奉献

为挽救民族危亡和赢得抗战的最后胜利,无数太行根据地军民血洒战场,将自己的宝贵生命无私地献给了祖国和人民,献给了中华民族的解放事业。在“一切为了前线、一切为了胜利”的行动号召下,太行人民始终坚持有钱出钱,有粮出粮,有力出力,从不计回报。1944年,邓小平在太行区首届群英会上指出:“7年来,太行人民出的公粮不下300万石,还有款子、军鞋、支差及其他负担,全区同胞的确是尽了一切力量的。”

为了解决根据地干部、战士的穿衣问题,从1943年开始,太行区发动全区妇女开展了空前规模的纺织运动。到1945年6月,纺织运动已在全区全面展开,参加纺织的妇女达22.7万余人,共纺织棉花80多万斤,极大地缓解了全区军民穿衣难的问题。这次纺织运动涌现出一大批纺织模范和劳动英雄。榆社县的劳动英雄郝二蛮当选为边区参议会的参议员,成为劳动妇女的代表。

在源源不断地供应抗战所需的粮食、被服和武器弹药等军需物资,承担繁重而庞大的战勤任务的过程中,涌现出大批支前模范和拥军模范。阳城县马寨村马孟英老人,3 天时间就动员儿子、孙子、外甥和女婿共7 人参军。武乡县妇救会员胡春花,早在1940年夏就动员组织本村妇女捐出鸡蛋、小米、黄豆和500多米土布等物资,成立接待站,主动烧水、做饭、缝制被服,协助附近的一个八路军后方医院护理、转送伤员。1941年,日军进犯黄崖洞,她带领全村妇女组成担架队,在敌人炮火中从前线抬回120 多名伤员,后连续在部队医院看护伤员达4 个月。一次,在敌机俯冲下来瞬间,她用身体掩护担架上的伤员,被敌炮弹炸得鲜血淋漓。为了去黎城送军粮,她把年仅4岁、得了急病的小女儿放在家里,等回来时孩子已昏迷不醒,死在了送往分区医院的路上……其感人事迹被排成节目搬上舞台,广为传颂。武乡县李改花,这位深明大义的母亲先将次子送出山外寻找八路军。1943年在一次日军“扫荡”中,她的丈夫被日军用开水活活烫死,含泪掩埋丈夫后她又把三儿子送到部队当了工兵。数月后,在爆破敌人碉堡时他英勇牺牲在安阳城下。从此她将仇恨和悲痛深埋心底,没日没夜纺纱织布、缝制军鞋。1945年初,60多岁的她不顾年迈体弱无人照顾,又把最后一个儿子送上战场。在艰苦卓绝的抗战岁月,太行区人民用朴实的情怀和仅有的物资滋养着抗战军队,最后一尺布用来缝军装,最后一碗米用来做军粮,最后的老棉袄盖在担架上,最后的亲骨肉送他到战场,筑起了抵抗日本侵略军的钢铁长城。

当年,根据地党政军干部的许多子女寄养在当地老百姓家中,粮食和各种物资都极为匮乏,老乡们宁愿自己挨饿受冻,也要给这些孩子提供最基本的生活保障。他们回忆说,是根据地人民的小米和老区母亲的奶水养育了他们。为了让八路军将士安心在前线打仗,她们不顾生死,不畏艰辛,一边纺线支前,一边用甘甜的乳汁哺育着八路军的后代。这些太行奶娘是太行革命老区一个伟大的英雄群体,谱就了可歌可泣的母爱之歌,她们付出的不仅仅是乳汁和生命,更有大写的母爱。在艰苦卓绝的抗战岁月,她们用柔弱的肩膀撑起了民族的脊梁。

无数太行儿女用血肉之躯,筑起敌后抗战的坚强堡垒,军民一心、百折不挠、浴血奋战、不怕困难、团结御侮,铸就了伟大的太行精神,在中华大地上书写了全民族抗战的不朽诗篇。人民是历史的创造者,是真正的英雄。习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年纪念大会上的讲话中指出:“江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民。”新的百年征程已经启航,我们要永远保持共产党人的奋斗精神和对人民的赤子之心,始终坚持人民至上,守正创新,砥砺奋进,紧紧依靠人民创造新时代的新辉煌。

(责编 王燕萍)