丹江口库区鱼类增殖放流站建设及适应性管理研究

2021-09-18付昕袁婷陈皓陈泽涛郑海涛

付昕 袁婷 陈皓 陈泽涛 郑海涛

摘要:为补偿水电开发造成的鱼类资源衰退、保护珍稀濒危鱼类种群延续以及补充经济鱼类资源,南水北调中线水源工程丹江口库区通过建设鱼类增殖放流站,开展鱼类资源保育和人工增殖放流。从鱼类增殖放流站试运行、正式运行、人工繁育和放流情况等方面介绍了增殖放流站运行情况,总结了丹江口增殖放流站适应性管理模式。针对存在的问题,提出了以下5个方面的建议:①加强水电工程建设期影响水域水生生态调查和放流后水域和放流种类的生态监测;②做好放流物种栖息地保护工作;③加强对放流种类、遗传多样性、规格、数量、放流地点等各个方面的基础研究;④强化放流苗种的野化训练;⑤加强放流效果评估方法研究。

关键词:鱼类资源保护;鱼类增殖放流站;适应性研究;南水北调中线;丹江口库区

中图法分类号:S931.5文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.09.013

文章编号:1006 - 0081(2021)09 - 0074 - 05

0引 言

鱼类增殖放流是实现鱼类种类保护和资源增殖的重要手段之一,鱼类增殖放流站的建设和运行是缓解水利水电工程对河流生态系统影响,促进鱼类资源恢复的必要生态保护措施。日本是渔业资源增殖的先驱者,其渔业资源增殖放流历史超过300 a。美国为增加因工程建设而减少的鱼类资源,于19世纪后期开始增殖放流活动。欧洲亦在很早开始了渔业增殖,以补充河流中电站修建而导致的自然产卵场消失[1]。我国从20世纪50年代开始进行渔业资源增殖研究和放流活动,在江河、湖泊、水库的渔业资源人工增殖中的效果明显,但国内人工增殖活动往往是在水电项目完工后才开始规划,存在滞后性,且圈养种群子代会稀释野生群体的遗传多样性。此外,目前尚未形成规范有效的增殖放流应用技术标准,也没有对放流效果进行有效的监测和评估,放流各环节关键技术及后续效果评估研究较少,在某种意义上带有很大的盲目性。

南水北调中线一期工程完建后,正常蓄水位提高至170 m,回水区延长,对郧县以上至安康大坝汉江江段产漂流性卵鱼类产卵场产生严重影响,典型产漂流性卵鱼类苗种来源将会大幅度减少。同时,南水北调中线工程年调水95亿m3,导致陶岔渠首鱼类资源流失严重。这不仅会使水生生物多样性减少、渔业产量下降,也会对水源地水质保护不利。因此,有必要在南水北调中线水源工程丹江口库区建设鱼类增殖放流站,以补充库区渔业资源量,恢复优质种质资源,并对相关鱼类保護措施进行研究。

1 鱼类增殖放流站鱼类确定

增殖放流对象的确定主要考虑受工程影响的程度、物种在水生态系统中的地位与功能和对生态环境改变的敏感程度,结合物种资源量和分布等情况,将保护对象分为近期关注和长远考虑两类。丹江口水库典型产漂流性卵的主要经济鱼类有鲢、鳙、草鱼、青鱼、鳊、鳡、鯮、银鲴、铜鱼、吻鮈、圆筒吻鮈,这些鱼类不仅在丹江口水库渔获物中占有较高比例[2],而且在水库生态系统中占有重要地位,其中鲢、鳙、鳡、鯮还是经典或非经典生物操纵的关键物种,在水质管理中有重要作用,是重要的关注对象。这11种鱼类中,鲢、鳙、草鱼、青鱼、鳊、银鲴人工繁殖技术比较成熟,作为近期关注的对象;鳡、鯮、铜鱼、吻鮈、圆筒吻鮈需要尽快开展人工驯养、繁殖技术研究,作为长远考虑的目标[3]。另外,输水沿线和受水区重要的当地种,如北方铜鱼、洛氏鱥、北方花鳅等,也需加以关注,通过资源监测查明影响后,再采取相应的保护措施,也把这类鱼作为长远保护对象。

2 鱼类增殖放流站建设情况

鱼类增殖放流站建设有综合楼、催产孵化车间、检疫和饵料培育车间、亲鱼培育池(12个,12.5 m×12.5 m×1.0 m)、一期苗培育池(24个,6.5 m×21.5 m×1.0 m和6.5 m×26 m×1.0 m)、二期苗培育池(40个,12.5 m×12.5 m×1.0 m)、养殖污水生物处理塘。室外所有鱼池为土工膜底[4]。

2017年10月31日土建工程和设备安装工程完成,11月2日开始试运行,开展了产漂流性、粘性和沉性受精卵的鳙、鳊和中华倒刺鲃亲鱼培育、人工催产、人工孵化和苗种培育,生产了3种鱼类苗种12万尾。

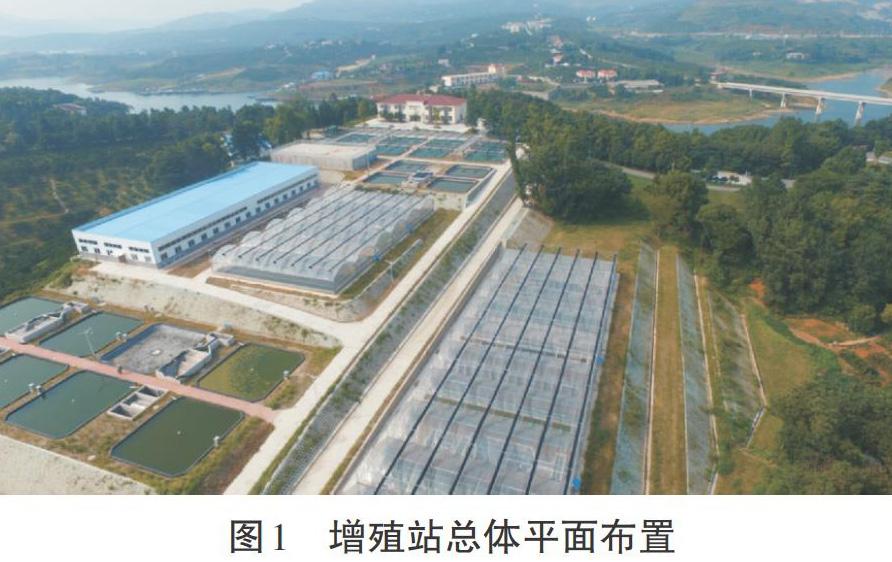

2018年8月完成鱼类增殖放流站建设、安装与试运行工作,10月完成首次放流,11月进入正式运行阶段。增殖站总体平面布置如图1所示。

3 鱼类增殖放流站运行规划

3.1 鱼类增殖放流任务分解

在鱼类增殖放流站初步设计阶段,根据对环评报告中鱼类增殖放流任务目的以及技术经济合理性分析,进行了鱼类增殖放流任务分解。丹江口库区鱼类增殖放流站的主要任务为:①野生亲本的捕捞、运输、驯养、人工繁殖和苗种培育;②对放流苗种进行标志(或标记),建立遗传档案,实施放流;③对需放流种类还未突破全人工繁育技术的,开展繁育技术攻关;④监测鱼类增殖放流效果和相关江段鱼类资源现状;⑤展示丹江口库区鱼类,宣传环保科普知识。具体任务分解见表1。

3.2 鱼类增殖放流运行进展

为保证丹江口库区鱼类增殖放流站增殖放流任务顺利完成,并达到放流苗种在自然环境中较好地生存、繁衍的目的,对本鱼类增殖站运行进展进行了如下规划。

(1)工程土建完工时间初步设定为2018年8月31日。

(2)土建工程完工交付后开始试运行工作,运行方案相关参数参考《南水北调中线一期工程丹江口库区鱼类增殖放流站设计变更报告》,试运行时间为2018年9~12月,主要工作内容包括:①运行工作人员进场;②亲鱼量达到设计方案的25%;③亲鱼培育;④结合放流苗种生态特性、存活率影响因子、运输成本、效果评价可操作性、社会效益显著性等综合因素,确定放流时间和地点;⑤ 建立站内群体遗传档案和库区本底遗传档案。

(3)经过4个月的试运行,丹江口鱼类增殖放流站进入正式运行阶段,分3 a采购达到设计生产规模需求的亲鱼驯养量,即至2021年达到设计生产能力,以后各年重复生产,并每年补充25%亲本,以达到种质资源保护、因生产操作和病害死亡以及鱼类年龄老化更新的目的。

2019年度工作任务为:①亲鱼培育、鱼苗繁殖和苗种培育技术熟化;②鱼苗繁殖和苗种培育,达到81.25万尾生产规模;③亲鱼量达到设计方案的50%;④亲鱼培育;⑤放流;⑥完善站内遗传档案建设。

2020年工作任务为:①亲鱼培育;②鱼苗繁殖和苗种培育,达到162.5万尾生产规模;③亲鱼量达到设计方案的100%;④放流;⑤完善站内遗传档案建设。

2021年工作任务为:①亲鱼培育;②鱼苗繁殖和苗种培育,达到325万尾生产规模;③补充购买亲鱼25%;④放流;⑤完善站内遗传档案建设。

4 鱼类增殖放流站适应性管理

4.1 增殖放流站技术工作流程

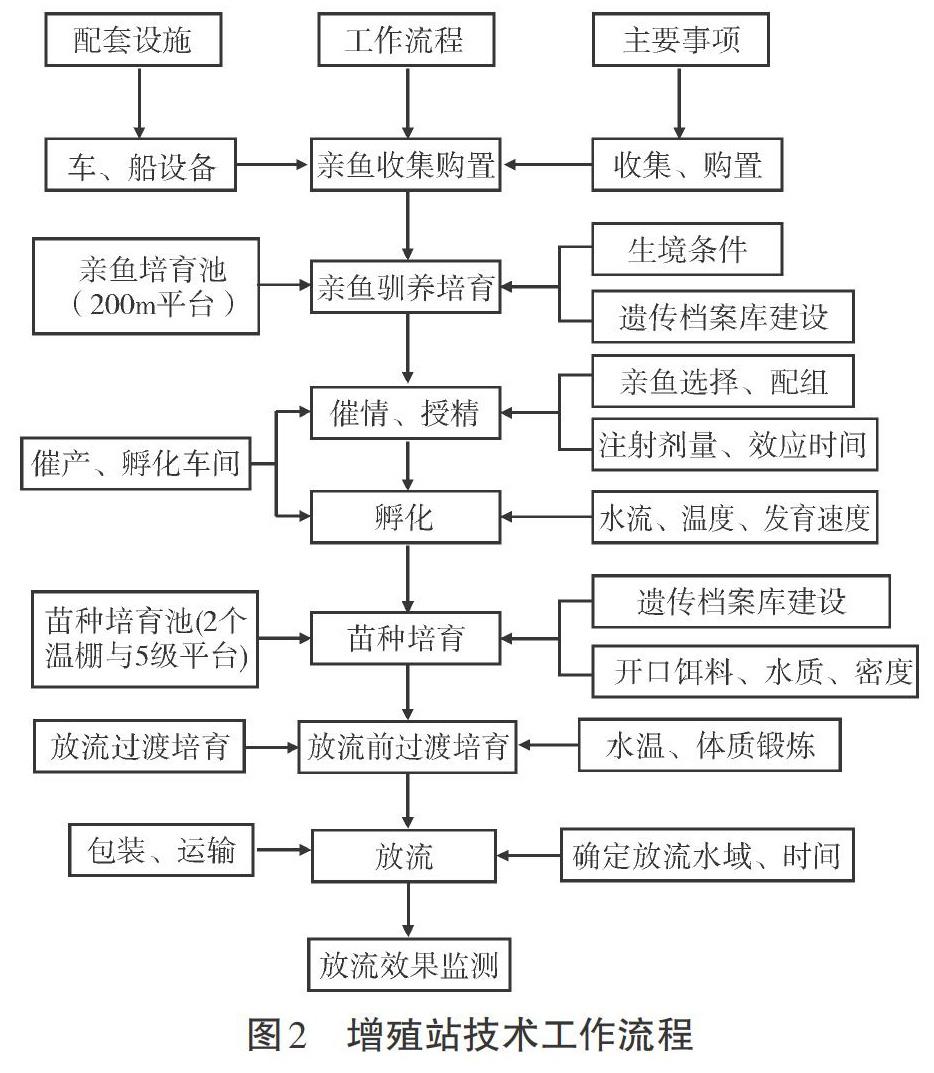

增殖放流站技术工作流程主要为:亲鱼收集购置、亲鱼驯养培育、人工催产和授精、人工孵化、苗种培育、放流、放流效果监测、调整生产规模和方式,详见图2。

4.2 运行工作要点

(1)亲鱼收集。在丹江口库区收集放流种类的亲本或后备亲本,并对其遗传多样性进行分析鉴定,保质保量完成增殖放流任务。

(2)亲鱼驯养培育。根据各种类繁殖生态需求及性腺周年发育特征,制定适合的亲鱼驯养培育操作规程,确保亲鱼培育成熟率。

(3)人工催产。根据各种类人工催产特征、丹江口鱼类增殖放流站气候特征等,建立经济有效的人工催产技术体系,确保催产率和受精率。

(4)人工孵化。根据现有孵化设施、年度任务和各种类人工催产时间等,制定人工孵化年度计划,确保完成孵化任务。

(5)苗种培育。根据现有苗种培育设施、年度放流任务、放流苗种规格要求等,制定经济有效的苗种培育技术体系,合理分配苗种培育密度,确保完成放流任务。

(6)放流。根据库区水文、生境特征和放流苗种的生态习性,确定合适的放流地点、时间,制定年度放流工作实施方案,确保放流工作有序完成,并达到生态恢复、社会宣传等综合效果。

(7)遗传档案库建设。开发、筛选和优化库区鱼类的多态性微卫星位点和线粒体基因序列,构建覆盖鱼类增殖放流站放流鱼类的分子标记体系。

(8)亲鱼培育和放流鱼类繁殖技术熟化。放流种类人工繁殖技术在丹江口鱼类增殖放流站内的人工繁育技术熟化。

(9)增殖放流站建构筑物和生产设施设备维护。包括日常巡查、检修、大修等维护维修工作。

(10)园区绿化维护。对试运行期间的绿化区域进行日常维护,包括浇水、病害防治、修葺等。

4.3 增殖放流站适应性管理

(1)突出技术熟化重要性,2018年11月正式运行以来,共进行亲鱼培育对比试验33组次,亲鱼催产对比试验33组次,人工孵化对比试验33组次;苗种培育对比试验198组次。2019年人工繁殖共获得鳊、鲂“水花”各15万尾、鲴类“水花”30万尾、草鱼“水花”5万尾、青鱼“水花”8万尾、鲢“水花”15万尾、鳙“水花”10万尾、中华倒刺鲃“水花”10万尾、花?“水花”3万尾、黄颡鱼“水花”7万尾,累计获得118万尾。

(2)操作程序规范化管理,采取项目负责人制和专业单位提供技术支持。现场成立运行维护项目部,管理服务人员共计12人,其中,高级职称人员6人,中级职称人员5人。项目负责人为淡水渔业专业,正高级职称,近5年负责鱼类增殖放流相关项目成果获奖4项,授权发明专利1项。技术负责人为水生生物学专业硕士研究生毕业,副高级职称。专家顧问小组由水利部中国科学院水工程生态研究所总工程师、副总工程师、相关专业研究室(中心)负责人以及生态技术工程中心相关技术人员共同组成。运行管理现场具体分设繁育技术组、遗传档案技术组和设备维护技术组。由相应技术人员负责,下设具体组员,具体设置见图3和主要岗位职责要求。

(3)遗传档案库建设,通过GenBank核算序列数据库和Radseq测序文库获得目标物种的线粒体和微卫星DNA序列,根据目的片段设计合成特异性PCR扩增引物,检测引物有效性和特异性,优化检测体系反应条件,筛选合适的位点构建分子标记检测体系。对增殖站内主要放流鱼类的人工繁殖群体进行线粒体DNA片段序列比对,进行种类鉴定和种质核准。对亲本群体进行微卫星位点的等位基因基因型分析,结合PIT等物理标记技术,进行亲本个体识别。对当年繁育放流的子代苗种和对应种类的库区天然群体进行特定位点的遗传多样性水平评估。对当年繁育放流群体进行分子标记检测,获取遗传本底基础数据。对统计分析得到的遗传学数据信息进行统计、整理和分类,建设遗传信息档案库。具体技术路线见图4。

5 问题与建议

5.1 增殖放流存在的问题

近年来,我国增殖放流工作在注重经济效益的同时不断提高社会效益,生态型增殖放流的比重逐步增大,增殖放流工作的科学性和规范性日益提高,水域生态风险降低,增殖放流物种选择的科学化、规范化水平逐步提升,但仍存在以下问题。

(1)鱼类人工增殖放流工作通常滞后于水电工程建设,在水电工程完工后短时间内难以全面了解放流物种在该水域的生物学特征和资源状况,可能放流的种类和苗种数量对野生种群的影响程度较小。

(2)一般来说,增殖放流苗种应该是本地种的原种或子一代,但具备原种鱼苗生产资质的生产单位不足以满足生态放流要求,尤其是具备一些珍稀特有物种繁育资质的单位更是缺乏,导致增殖放流规模受限,放流效果不明显。

(3)人工增殖放流种群的基因库具有局限性,会稀释自然种群的遗传多样性。

(4)放流苗种适应了人工养殖环境,部分个体在自然环境种缺乏生存能力,导致放流鱼苗的存活率较低,在野外的繁殖成功率也较低。

(5)评价增殖放流效果的方法较少,采用的标志回捕法因回捕率较低导致监测效果较差。

5.2 增殖放流的管理建议

(1)加强水电工程建设期影响水域水生生态调查和放流后水域和放流种类的生态监测,了解渔业资源状况,放流初期少量放流苗种到相对封闭的自然水体,根据监测结果及时调整人工放流方案。

(2)做好放流物種栖息地保护工作,恢复种质资源,捕捞原水域亲本开展人工繁殖和放流,坚持放流原生物种,避免不同地理种群进入自然水体。

(3)加强对放流种类、遗传多样性、规格、数量、放流地点等各个方面的基础研究,在充分研究的基础上制定放流技术规范,保证放流效果。

(4)强化放流苗种的野化训练,提高放流鱼类的野外存活率和繁殖成功率。

(5)加强放流效果评估方法研究,建立有效的增殖放流效果评价方法,完善我国鱼类增殖放流体系建设。

参考文献:

[1] 常剑波,陈永柏,高勇,等. 水利水电工程对鱼类的影响及减缓对策[M]. 北京:中国环境科学出版社,2006:685-696.

[2] 长江水资源保护科研所. 南水北调中线工程环境影响报告书[R]. 武汉:长江水资源保护科研所,2006.

[3] 水利部中国科学院水工程生态研究所. 南水北调对丹江口及输水沿线水生生物影响复核[R]. 武汉:水利部中国科学院水工程生态研究所,2010.

[4] 水利部中国科学院水工程生态研究所. 南水北调中线一期工程丹江口库区鱼类增殖放流站初步设计报告[R]. 武汉:水利部中国科学院水工程生态研究所,2010.

(编辑:李 晗)

Study on construction and adaptive management of fish proliferation and

releasing station in Danjiangkou Reservoir Area

FU Xin1, YUAN Ting3, CHEN Hao2, CHEN Zetao1, ZHENG Haitao3

(1. Water Sources Company of Middle Route of South-to-North Water Diversion, Danjiangkou 442700, China; 2. Hanjiang Group

Danjiangkou Water Source Cultural Tourism Development Co., Ltd., Danjiangkou 442700, China; 3. Institute of Hydroecology,

Ministry of Water Resources & Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430079, China)

Abstract: In order to prevent the decline of fish resources caused by hydropower development, maintain the continuation of rare and endangered fish populations and increase economic fish resources, fish resource conservation of the Danjiangkou Reservoir of the Middle Route Project of South-to-North Water Diversion was carried out with artificial breeding and releasing through the construction of a fish proliferation and releasing station. The operation of the station is introduced in terms of trial operation, commercial operation, artificial breeding and release of fish proliferation, and the adaptive management model of Danjiangkou proliferation and releasing station is summarized. In view of the existing problems, the following five suggestions were put forward: ① strengthening the aquatic ecological survey of the impacted waters during the construction period of hydropower project and the ecological monitoring of the waters and released species after releasing; ② doing a good job in protecting the habitat of released species; ③ strengthening the basic research in various aspects such as released species, genetic diversity, specifications, quantity and release locations; ④ strengthening the wild training of released fry; ⑤ strengthening the evaluation of the releasing effect ⑤ strengthening evaluation method research of releasing effect.

Key words: fish resource conservation; fish proliferation and releasing station;adaptive research; Middle Route Project of South-to-North Water Diversion; Danjiangkou Reservoir Area