东天山康古尔塔格构造带的组成、结构与晚古生代构造演化

2021-09-18张忠义肖文进郑小明杨国龙高军辉

张忠义,肖文进,郑小明,杨国龙,高军辉

(有色金属矿产地质调查中心,北京 100012)

0 引言

康古尔塔格构造带是东天山晚古生代造山带的重要组成部分,也是东天山重要的铜金多金属成矿带,成为解码东天山晚古生代构造演化与资源效应的关键所在,得到地学界的长期关注,其形成背景机制、构造类型属性和演化过程等也仍有不同认识(Xiao et al.,2004;Wang et al.,2007;Wang et al.,2014;姬金生等,1994;马瑞士等,1997;毛景文等,2002;秦克章等,2002;王京彬等,2006;侯广顺等,2006;李文铅等,2008;李锦轶等,2009)。本文在前人和前期工作基础上,结合近几年执行中国地质调查局东天山区域地质矿产调查项目获得的新资料(张忠义,2018;张忠义等,2020),以造山带构造分析和构造解析为主要手段,通过构造带中段为重点的构造组成、结构与变形特征厘定、分析,进一步探讨晚古生代构造演化,深化东天山古生代构造与资源效应的理解与认识。

1 地质概况

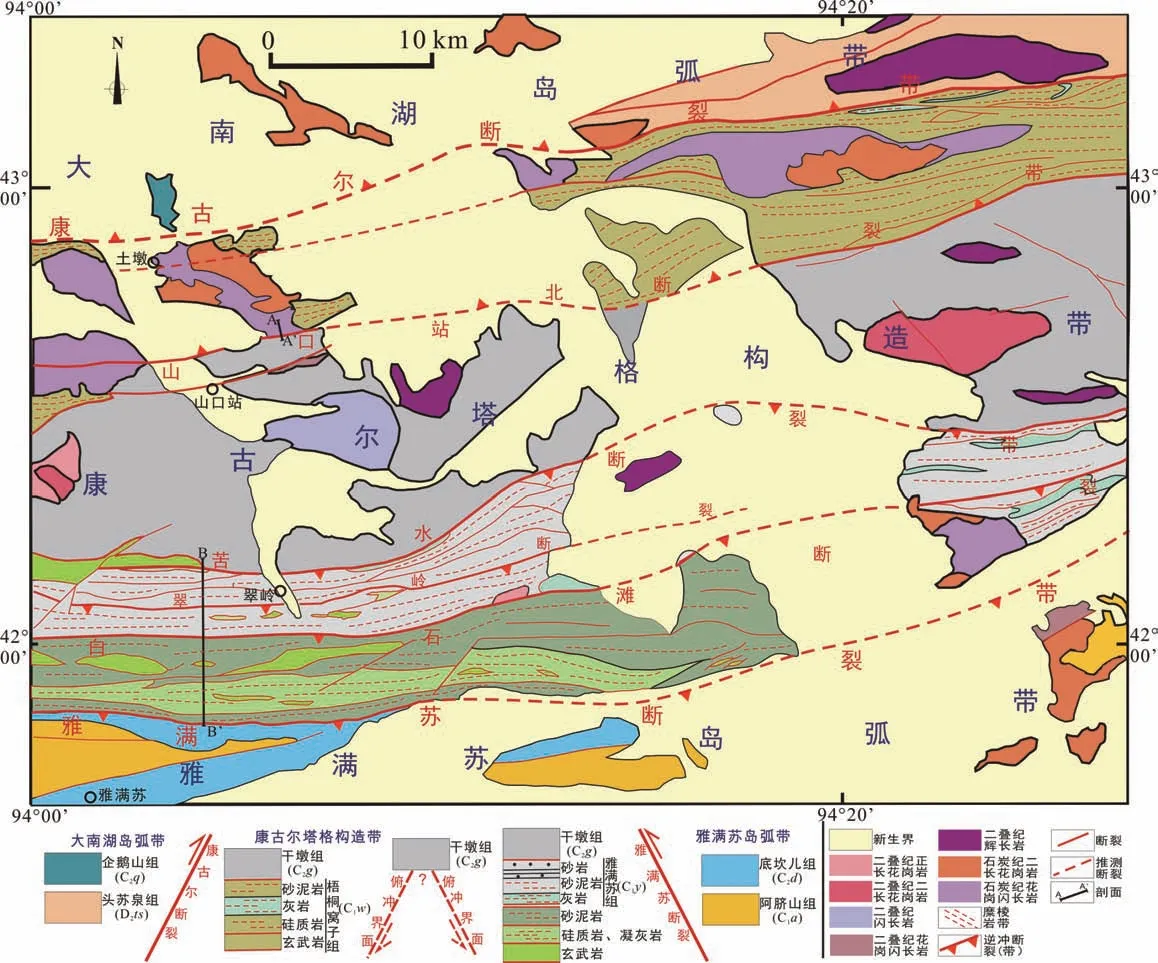

东天山位于古亚洲洋南缘,是中亚增生型造山带的一个重要组成部分。一般认为,东天山古生代造山带是准噶尔地块和塔里木板块的拼合碰撞的产物。自北向南,包括大南湖-头苏泉岛弧带、康古尔塔格构造带和阿奇山-雅满苏岛弧带3个构造单元(图1)。

图1 东天山大地构造图(据王京彬等,2006;龙灵利等,2019修编)

大南湖-头苏泉岛弧带主要由时限为(472.2±2.2)Ma~(316.3±8.1)Ma(苏春乾等,2009;张维峰等,2017)的弧火山-沉积岩及花岗岩组成(Du et al.,2019;Ao et al.,2021;龙灵利等,2019);阿奇山-雅满苏岛弧带主要由时限为294~349.7 Ma(苏春乾等,2009;卿兴全等,2015;郑加行等,2017)的岛弧火山-沉积岩和花岗岩组成(Chen et al.,2019;Liu et al.,2021;龙灵俐等,2019);它们分属准噶尔地块和塔里木板块古生代边缘构造演化生成的复合岛弧或边缘弧。晚古生代康古尔洋向南、北两侧的双向俯冲(Wang et al.,2014;Chen et al.,2019;Ao et al.,2021;张忠义等,2018;舍建忠等,2018;龙灵俐等,2019),导致准噶尔地块和塔里木板块最终于晚石炭世—早二叠世在东天山拼合碰撞造山,康古尔塔格构造带即为二者的弧-弧碰撞缝合带,南北分别以雅满苏断裂带和康古尔塔格断裂为界,西被米什沟断裂向北逆冲掩覆,东则多被新生界沉积物覆盖,总体呈中部宽、向东二侧收敛变窄的南向凸出的近东西向弧形展布于东天山中部(图1)。东西长约600 km,中部最宽约45 km,两侧最窄至5 km左右;重点研究区位于向南顶出的弧形带的中部最宽处的偏东一带(图1)。

2 构造带物质组成、结构与变形特征

2.1 物质组成

东天山康古尔塔格构造带内的物质组成较复杂,由晚古生代俯冲-碰撞过程中形成及卷入的建造、构造-岩石组合组成,包括具海相复理石或浊流特征的火山-沉积岩系,少量洋壳残片及较多时限为261.0~298.37 Ma(李锦轶等,2002;李永军等,2007;周涛发等,2010;陈继平等,2016)的晚古生代中酸性、少量基性—超基性同构造侵入岩(图2)。

其中,海相火山-沉积岩系有下石炭统梧桐窝子组、雅满苏组和上石炭统干墩组、底坎儿组及下二叠统阿其克布拉克组等,连同共生的洋壳残片组成具明显俯冲增生杂岩特征的构造-岩石组合(图2)。

图2 东天山中段土墩-雅满苏地区地质构造图

区域上的下石炭统梧桐窝子组主要出露于构造带的北部,上部为砂岩、凝灰质砂岩、粉砂岩等组成的海沟浊积岩,下部由玄武岩、(放射虫)硅质岩、火山尘凝灰岩、灰岩等洋壳表层的远洋—半远洋沉积岩和基性火山岩组成,其中的枕状构造玄武岩具N-MORB类型-大洋中脊玄武岩的岩石地球化学与同位素特征(Ao et al.,2021)。下石炭统雅满苏组主要出露于构造带的南部,为一套灰绿色—灰黑色砂岩、粉砂、砂质泥岩为主,夹灰岩透镜体的深海—半深海相浊积岩,向下灰质、泥质成份增高变多,属海沟沉积。上石炭统干墩组广泛分布,下部以硅质岩、火山尘凝灰岩、放射虫硅质岩和火山尘凝灰岩等大洋沉积为主,上部为深海—浅海相粉砂岩、砂岩等,具进积式或顺流加积沉积特征。底坎儿组主要沿康古尔塔格断裂带及雅满苏断裂带分布,以砂岩、粉砂岩、灰岩为主,少量火山尘凝灰岩,碎屑成分以火山物质为主,为具未切割岛弧源区特征的斜坡沉积。下二叠统阿其克布拉克组下部以灰岩、粉砂岩和细砂岩为主,向上变为砂岩、砂砾岩夹泥岩,属未切割岛弧向过渡岛弧区源区演化的进积式(海退)残留海盆沉积。

洋壳残片以上洋壳辉绿岩、枕状玄武岩等为主,另有少量的下洋壳残片,由变橄榄岩、堆晶橄榄岩、堆晶辉长岩及斜长花岗岩等组成;镁铁质火山岩与辉长杂岩的地球化学特征表明形成于洋中脊环境,辉长岩中获得SHRIMP锆石U-Pb年龄为(494±10)Ma(李文铅等,2008),表明大洋岩石圈的形成演化不晚于寒武世。

2.2 结构特征

构造带位于航磁和重力的梯度带上,显示具洋壳特征的二层结构,与南北两侧的三层结构迥然不同。具较复杂的内部组构,包括部分古生代侵入岩在内的岩石普遍卷入中浅层次(绿片岩变质变形相)韧脆性—脆韧性剪切变形,发育挤压冲断-褶皱构造。总体呈现为不同构造岩片相互叠置而成的一走向近东西的大型逆冲推覆构造带。

本次结合面上(比例尺1∶50000~1∶250000)资料编制的构造带中段地质构造图(图2)上,由南北两个结构、组成和构造样式相似又具差异的褶皱-冲断带组成,空间上构成一具对称结构特征的对冲型组合样式,康古尔塔格断裂带和雅满苏断裂带分属二者根带的主逆冲断裂带,各自内部又被不同的脆韧性—韧性断裂(带)分割或围限成规模不等的次级组构、构造单元(图2、3、4);现有资料表明,它们都具与B型俯冲有关的褶皱-冲断构造的主要特点,揭示了晚古生代洋壳的南北向双向俯冲导致的碰撞造山是构造带的主控构造因素,并构成区域上晚古生代造山型金矿的成矿地质背景(张忠义,2018;张忠义等,2020)。

其中北带在平面上包括二个单元(图2、3):康古尔带和山口站北断裂所围限的北部单元(I),由强劈理、片理化的梧桐窝子组组成,发育断裂和线性紧密褶皱,土墩南的玄武岩及黄山东一带的英安岩化凝灰岩中锆石LA-ICPMS年龄分别为(346±2.9)Ma和(358±21)Ma。位于冲向南的山口站北断裂带下盘的南部单元(II),由发生相对弱的断裂和宽缓-中常褶皱变形的晚石炭世干墩组组成。北带还分布有较多的中酸性为主的花岗岩,锆石LAICPMS年龄集中于(275±14.9)~(357.6±3.2)Ma(图2)。

南带在平面上包括三个单元(图2,4):雅满苏断裂带和白石滩断裂所围限的南部单元(I),主要由强劈理和片理化的上洋壳玄武岩和硅质岩、及具浊流特征的砂泥岩断片组成,少见玄武岩等以岩块状产于砂泥质板片岩基质中的构造-岩石组合或混杂岩面貌;玄武岩的岩石地球化学与同位素资料表明以大洋中脊N-MORB类型为主(Chen et al.,2019);本次工作,在硅质岩和玄武岩中分别获得(370±5.0)~(432±5.6)Ma 及(419±3.2)Ma 的锆石LA-ICPMS年龄。以苦水断裂带和白石滩断裂为界的中部单元(II),主要由发育断裂和线性紧密褶皱的雅满苏组组成,岩层总体连续完整,该单元的苦水断裂带及翠岭南一带,亦见少量玄武岩、硅质岩或二者的岩石组合成断块状冲起产出(图2、5)。位于冲向北的苦水断裂带下盘的北部单元(III),由发生相对弱的断裂和宽缓-中常褶皱变形的晚石炭世干墩组组成。自南向北取自南带浊积砂岩的碎屑锆石年龄变年轻(384~317 Ma),认为与古生代洋壳的向南俯冲时的增生杂岩向北生长有关(Chen et al.,2019)。另外,南带分布有少量中酸性为主的花岗岩,锆石LA-ICPMS年龄集中于(246±8.9)~(315.6±5.5)Ma。

区域上,北带的南部单元(II)和南带的北部单元(III)在弱边形的干墩组中无明确界线,共同构成区域中部的弱变形域(图2)。

2.3 构造变形特征

通过区域构造分析和重点区段的构造剖析,厘定出3期与晚古生代俯冲碰撞造山运动相关的构造变形事件。

2.3.1 第一期构造变形

除区域中部的弱变形域未发生或该期变形表现不明显(图2,3,4),其它各组构、构造单元均卷入变形。形成绿片岩变质变形相的韧性—脆韧性剪切带,发育透入性剪切劈理S1(S1//S0)(图3,4,5a)。具明显域构造,强应变带主要位于不同岩性界面或砂泥质、灰质、硅质等非能干层中;而玄武岩、粗碎屑岩等强硬岩层构成弱变形域,发生碎裂岩化和劈理化、部分香肠化。见矿物拉伸线理(l1)(图3,4e,4h,5b),发育石英纹带及S-C组构,常见片内无根同斜紧闭小褶皱和少量a型褶皱,未见(或未确定?)大的褶皱。常有同构造剪切变形的晚古生代中酸性花岗岩顺构造(//S1)呈板片、席状侵位(图3,4b),相关构造岩的石英光轴岩组图(图3e、4c)上,石英C轴为较明显的点极密型,主要呈现简单剪切变形特征,可能受到后期叠加变形影响,除主极密外,c轴附近还有次极密。劈理S1(S1//S0)及其上的拉伸线理(l1)一般呈向南或向北的倾向变化(图4e、h,5a、b),而S1(S1//S0)的极点均沿相近或相似的大圆弧分布(图3d,4e、h,5a),表明可能因共同卷入了褶轴(π-轴)近东西的近水平晚期褶皱所致。常见露头上的叠加褶皱,山口站北一带,变形岩石为糜棱岩化英云闪长岩的同斜紧闭小褶皱(f1)被晚期(f2)近共轴叠加(图4c处),形成几何学上类似Ramsay and Huber(1987)的三类叠加。

图3 北带山口站一带构造剖析图(下半球投影)

向北靠近康古尔断裂带和向南靠近雅满苏断裂带的剪切变形明显增强,指示了北、南二个构造的根带部位,而大部分运动学标志则分别指示上盘向南(北带)和向北(南带)的剪切运动。该期构造的总体样式和特征均显示分层剪切或小切层角的逆冲剪切(S1//S0)作用。

2.3.2 第二期构造变形

区内岩系均不同程度地卷入了变形,为脆性-韧脆性的横向缩短构造变形,发育近东西向的褶皱-冲断及相关构造,形成区域上的第二组透入性劈理S2(图4e、i,5c),间隔劈理或褶劈理为主,多属轴面劈理。

以S0或S1为形面发生褶皱(f2),具连续波状的纵弯褶皱特征,大的或高级别褶皱的轴面近直立、对称性好,枢纽向二侧缓倾伏(图4e、i,5d),表明大致形成于顺层的双向挤压;除区域中部的弱变形域为宽缓-中常褶皱(图3),其它多为较紧密的线状褶皱。压扁作用在构造变形重起了重要作用,特别在厚的、缺乏构造各向异性的泥岩中,因强烈压扁而劈理发育,露头上仅见早期石英(网)脉等强硬体(层)的纵弯小褶皱(图4b);明显的纵弯失稳发生在砂岩、玄武岩等能干层出现时,总体以尖棱褶皱为主,砂岩中见箱状褶皱和类隔挡式褶皱样式,并见露头尺度上的多级协调褶皱(图4b、d),表明下部存在滑脱面。断裂构造以褶皱同生或伴生的同向逆冲断层为主,依其形成时间和方式大致可分为二类,一类由发育于灰岩、泥岩和硅质泥岩等非能干层中或大致顺它们与砂岩、砂泥岩或玄武岩的岩性或构造界面(//S1//S0)发育,且常有晚古生代中酸性花岗岩顺构造协调侵位产出,表明逆冲断层初始为拆离断层或滑脱拆离带内的低角度分支断裂,并在后续或后继变形过程中逐步旋转而变陡立,多稍晚或与褶皱同时开始发育,活动时间长,规模较大,与褶皱一起控制了断褶带的主体结构和构造样式(图5);另一类属褶皱相关断裂,形成于褶皱演化较晚期因调节应变而成的次级断裂,最常见的是产于褶皱核部的高角度逆断层(图4)。南北二个构造带的逆冲断裂的总体指向相反,南北对冲型特征明显。

图4 南带构造剖析图(下半球投影)

图5 北带构造要素投影图(下半球投影)

2.2.3 第三期构造变形

表现为近东西向的韧脆性走滑剪切活动,具低绿片岩变质变形相的简单剪切变形特征。主要沿大的断裂带发育,形成宽数米至数百米不等的高角度线性剪切带,发育新生剪劈理(S3)及走向拉伸线理(l3)(图3a,4g、j,5e),见相关的倾竖剪切小褶皱及S-C组构、愈合石英、方解石脉等(图4g、j)。常有卷入同构造变质变形的中酸性岩顺剪切带呈脉状、株状产出;在山口站北一带,中二叠世花岗闪长岩大致以S1为界面侵入英云闪长质糜棱岩产出,并发生同构造的右行走滑韧性变形,发育剪切劈理S3及走向拉伸线理l3(图3a);在石英光轴岩组图(图3b)上,糜棱岩的石英C轴为典型的点极密型,主要经历了一期走滑剪切变形。

2.2.4 构造变形的时代与动力学机制

第二期变形广泛发育高角度劈理S2及轴面近直立、对称性好的纵弯褶皱(图4,5),指示近南北向(垂直造山带)的双向近顺水平“层”挤压下的纵弯失稳作用,并将早期剪切劈理S1(S1//S0)卷入变形(图3d,4,5a),而早期变形分别为指向南(北带)和指向北(南带)的分层剪切或小切层角的逆冲剪切(S1//S0);因此,恢复后的早期构造为二条分别指向南(北带)和指向北(南带)的大型低角度面状剪切带,为绿片岩变质变形相(5~10 km深度)条件下形成的剪切带。结合剪切带中有晚古生代花岗岩以板片状、席状同构造侵位等,综合推测该期构造不晚于晚石炭开始,而区域构造年代学资料(姬金生等,1996;陈文等,2005,2007)显示,早期的中浅层次(绿片岩变质变形相)韧脆性—脆韧性剪切变形发生于300~276 Ma,代表了该期面状剪切构造的活动时限。

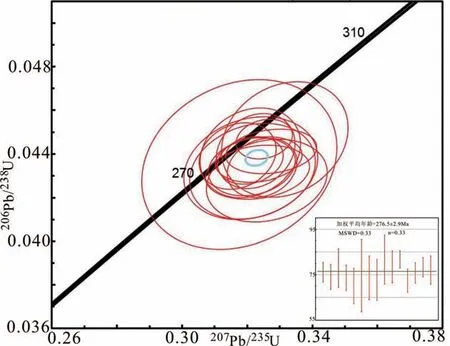

另外,区域上发育较多总体顺早期面状剪切(//S1)侵位的中酸性花岗岩,呈缺乏定向组构的块状构造,未发生或记录第一期剪切变形,但明显与围岩一同卷入第二期断褶变形,推测形成于二期构造变形的转换阶段;对产于翠岭金矿的相关石英闪长斑岩开展锆石LA-ICPMS法年龄测试来约束成岩和构造变形年龄。锆石分选由河北省区域地质矿产调查研究所完成,在中国地质科学院地质研究所大陆构造与动力学实验室采用美国Thermo Fisher公司最新一代Neptune Plus型多接收等离子体质谱仪进行测试分析。阴极发光图像显示锆石多呈晶形较好的长柱状,具较清晰的岩浆结晶环带或条带结构,内部基本无残留老核,外部无变质边,为岩浆锆石;在锆石U-Pb谐和曲线图中,锆石的数据分析点均落于谐和线上或其附近的一个很小区域内,获得(276.5±2.9)Ma的岩体成岩年龄,即为两期构造转换时限(图6),时代划归早二叠世早中期,大致相当于300~276 Ma的第一期面状剪切晚期,显示二期构造的间隔非常短暂或基本无间隔,随着南北向剪切晚期花岗岩的就位,同时开始并转入南北向挤压。结合两期构造样式和叠加关系表明,它们分属晚古生代连续造山中相对离散的变形阶段,反映了俯冲—碰撞造山的构造连续变形、变动过程,从而可将早期构造归为俯冲相关的低角度俯冲型拆离剪切带,晚期褶皱为碰撞造山型褶皱。面状拆离剪切带的剪应变主要沿非能干层(泥岩、灰岩、硅质泥岩等)发生,它们连同未出露(?)的剪切带底界拆离断层,在稍后或稍晚的连续变形中仍作为拆离滑脱(构造)层而控制冲断-褶皱带的发育、并卷入后续或后继递进变形。在山口站北一带,卷入同构造变质变形的英云闪长岩顺面状剪切带呈板片、席状产出于山口站北断裂带上盘,自北向南靠近断裂及下盘,糜棱岩化英云闪长岩中出现糜棱岩化砂泥岩“夹层”、到二者“互层”、至糜棱岩化英云闪长岩“夹”于糜棱岩化砂泥岩中(S1//S0)(图3),糜棱岩化砂泥岩的原岩特征与断裂下盘土墩组岩性相同或相近,应为下盘土墩组的下伏或下部岩性,因而推测面状剪切带自根部向前锋逐渐变薄、进入并消失于中部弱变形域的土墩组下伏或下部岩系。

图6 石英闪长斑岩锆石U-Pb年龄谐和图

第三期变形相关的近东西向高角度走滑型剪切带是新生的叠加构造(张忠义,2018;张忠义等2020),属拼贴碰撞后的造山晚期陆内走滑调整构造;区域上的韧脆性-脆性走滑剪切沿北部的康古尔断裂带最发育,相关年代学资料(姬金生等,1996;陈文等,2005;2007)表明变形主要发生于262.9~242.8 Ma,时限为中二叠世晚期—早三叠世早期。

3 构造带的形成过程与区域晚古生代构造演化

基于构造带组成、结构与变形特征厘定、分析,将构造的形成与区域晚古生代构造演划分为以下3个阶段。

3.1 早期边缘构造演化阶段(前石炭纪)

大约从中奥陶世开始,随着北天山洋盆的扩张强度减弱,大洋逐渐收敛、并向早期离散漂移块体之下作B型俯冲消减。区域上的俯冲消减及由此引发的汇聚导致吐哈地块与中天山地块分别向准噶尔地块南缘和塔里木陆块北缘加速漂移汇聚、并各在其上形成大南湖-头苏泉古生代岛弧带(Du et al.,2019)和中天山古生代岛弧带(Ma et al.,2013;Ao et al.,2018)。我们在卡拉塔格完成的1∶5万6幅区域地质矿产联测工作支持准噶尔南部在晚泥盆世((375.8±3.1)~(368±1.9)Ma)发生过一次强烈的造山作用,导致大量的造山型酸性花岗岩的侵入并发育具磨拉石特征的上泥盆统康古尔塔格组沉积建造,表明吐哈地块(大南湖古生代复合岛弧带)最终于晚泥盆世拼贴碰撞、并增生于准噶尔南缘之上;同时,在塔里木北部也有(371±16)~(384±10)Ma的同碰撞型中酸性侵入岩产出,表明中天山地块也于晚泥盆世拼贴增生在塔里木北缘之上。

3.2 构造带的初步形成与晚期陆缘构造演化阶段(石炭纪—早二叠世早中期)

随着准噶尔南缘和塔里木北缘各自独立的陆缘构造演化阶段结束,区域构造体制发生了重大变动,俯冲带进一步向洋后撤、并发生两侧双向俯冲消减,康古尔断裂带与雅满苏断裂带分别作为初始俯冲通道的上边界逆冲断层开始成生发育。双向俯冲消减作用下,北侧(准噶尔)陆缘形成石炭纪的叠加增生弧,南侧(塔里木)陆缘形成阿齐山-雅满苏石炭纪岛弧;同时,在弧前位置发育自南北两侧向洋扩展生长的增生杂岩楔,主要由海沟浊流沉积和俯冲带刮削下来的上洋壳玄武岩及上覆沉积物组成,北部统归梧桐窝子组,南部的海沟沉积在构造带中段单划为雅满苏组。增生杂岩不同程度卷入中浅层次(绿片岩变质变形相)韧脆性—脆韧性剪切变形,发育与俯冲通道相连或部分即为俯冲通道的低角度俯冲型剪切带(//S0),并伴生有同构造的深源闪长岩、花岗闪长岩等岩片、岩席。随着洋壳的逐渐消减萎缩、及增生杂岩的扩展抬升,在南北海沟向洋斜坡及外侧之间、以进积式或顺流加积方式发育上石炭统干墩组深海—浅海沉积,区域上随后相继发生上石炭统底坎儿组和下二叠统阿其克布拉克组沉积,分属具复理石或浊流特征的浅海斜坡盆地或残余海盆地碎屑沉积;碎屑源区由未切割岛向过渡性岛弧演化,而碎屑粒度自下往上具粉砂→中粗砂→含砾级渐变的总趋势,海退沉积特征明显,是对洋壳俯冲、海盆逐渐消亡的沉积响应。(276.5±2.9)Ma的早二叠世早中期,随着海盆关闭、南北增生前锋最终相遇碰撞,区域应力场由早期低角度俯冲剪切向顺层的横向碰撞挤压转化,褶皱-冲断作用逐渐增强并成为增生杂岩的主要扩张就位机制,同时伴生较多的中酸性的花岗岩,最终形成、奠定了构造带中段具对称结构特征的对冲型组合样式的主体构造格局。

3.3 陆内走滑调整构造演化阶段(早二叠世晚期—晚二叠世)

早二叠世晚期,可能与碰撞造山后的松弛伸展或局部热点活动有关,发生强烈的火山岩浆活动为特征的板内裂陷作用,形成早二叠世晚期阿尔巴萨依组碱性双峰式火山,直至中二叠世,有大量中基性—超基性杂岩和中酸性偏碱性的I型花岗岩沿区域断裂带侵位,同时或稍后,沿区域主要断裂发生时限为262.9~242.8 Ma的韧脆性走滑剪切,属低绿片岩变质变形相的新生叠加剪切带,表明已由碰撞造山转入陆内调整构造体制,同时有早期具拉分盆地性质的中二叠世晚期的统库莱组沉积,晚期库莱组逐渐演化为磨拉石沉积,说明裂陷于晚二叠世已停止,构造带和区域晚古生代造山活动结束或进入尾声。

4 结论与讨论

东天山康古尔塔格弧-弧碰撞缝合带主要经历了低角度俯冲剪切(S1//S0)→南北向顺层(//S1或S0)碰撞缩短→近东西向走滑剪切等3个阶段的晚古生代构造演化。大约在(276.5±2.9)Ma,由早期俯冲剪切转为强烈且不均衡的碰撞缩短,构造带中段最宽处明显由南北两个组成、结构不同的褶皱-冲断带组成,空间上构成一具对称结构特征的对冲型组合样式,揭示了晚古生代洋壳的南北向双向俯冲导致的碰撞造山是构造带的主控构造因素。区域构造分析表明,早期低角度俯冲剪切带自根部向前锋逐渐变薄、进入并消失于组成中部弱变形域的土墩组下伏或下部岩系,而俯冲消减中的增生构造总是由底部或下部向上和向前扩展生长,因而推测随着海盆关闭、南北增生前锋最终相遇碰撞于晚石炭统干墩组之中或之下,且现今造山带碰撞前锋主体仍隐伏于构造带中段中部而未出露。区域上高角度的韧脆性走滑剪切带是新生的叠加构造(张忠义等,2018;张忠义等,2020),表明构造体制已由俯冲碰撞转入陆内走滑调整,北带的走滑剪切明显强于南带,可能是对早期结构构造异性、及陆内构造不均性的反映。

本文是笔者近几年在东天山中段的面上地质矿产调研的部分思考和认识,相关工作有待深入,望能抛砖引玉。