融合智能的新型IP城域网建设方案研究

2021-09-16王维

王维

中国电信股份有限公司安徽公司 安徽 合肥 230001

引言

目前国内运营商均建有两张IP承载网。一张是承载家庭宽带业务的IP城域网,自2005左右年开始建设;一张是承载移动业务的PTN/IP RAN网,自2010年左右开始建设。两张网相互独立,互不相通,给业务开通、规划建设、网络维护均带来了不便。为了适应新业务发展,解决现有IP承载网痛点,运营商开始融合智能的新型IP城域网的研究部署。

2018年底中国联通在雄安举办了新型智能IP城域网试点总结与成果发布会,标志着国内首个下一代智能城域网正式商用;2020年中国电信在南方5个业务大省进行了新型城域网试点,并计划2021年在全国多个城市进行试商用部署。在可预见的未来2-3年内,新型IP城域网规模商用已成定局。

本文结合新型智能IP承载网的特点及架构,进行网络规划建设分析,旨在为新型IP城域网落地建设提供参考。

1 业务发展趋势及现网痛点

随着5G、VR/AR、MEC等新业务的不断发展,IP承载网内业务流量流向在不断发生变化。根据预测,在未来5年内,宽带用户流量年增长率约30%-40%,而移动业务保持高速增长(年增长率预计100%),预计2025年,移动流量占比将达30%。

在现有的网络布局中,互联网应用集中高挂,IDC、CDN等内容以省、区域、地市为中心部署,用户访问以出城域网流量为主(南北向)。而随着MEC/VR/AR等业务的发展,要求业务传输时延在1ms以内,以保障用户体验,因此相当规模的城域网流量从城域外转向城域内。

新型业务对网络提出快速响应、灵活部署、差异化承载,安全可靠等需求。5G/固网接入速率趋同(双千兆),将催生潜在固移融合场景,网络成为一致性体验关键。

现网IP城域网架构已有15年时间,IP RAN网络也已经在网服务近8年时间,两张IP承载网相互独立,互不相通,给业务开展、规划建设等都带来了不便。首先是网络架构不灵活,设备紧耦合,网络难以扩展,新业务部署困难、开通慢;其次是MEC/CDN及边缘云等建设时需同时对接IP城域网与IP RAN网,对接复杂;再次是IP城域网建设成本高,是IPRAN网络的3~5倍;最后近年来新出现的SRv6、EVPN、FlexE等新技术主要在新设备上实现,现网设备大部分不支持或升级困难[1]。

2 新型城域网架构研究

为解决传统IP承载痛点,更好地适应满足业务的变化,新型城域网应运而生。

2.1 设计原则

新型城域网是面向未来5至15年网络及业务发展来设计的,遵循了以下几点主要原则:①融合:以城域为单位,固移融合接入、多业务融合承载;②敏捷:以“乐高积木式”模块化组网,基于Spine-Leaf架构灵活扩展;③简洁:设备功能简化,按需扩展;承载协议简化,采用SRv6/EVPN;④云化:标准化对接城域各级云资源池,实现入云、云间业务快速提供;部署转控分离vBRAS,控制面云化、转发面池化,实现N∶1冗余保护;⑤智能:部署SDN控制器,支持灵活选路和流量调度;部署eDNS精准调度技术,为CDN提供精准调度能力;⑥安全:按业务类型设置接入设备,每业务每VPN,安全隔离,业务间无干扰;支持流量清洗等安全能力动态加载,按需部署,按需引流。

2.2 设计思路

面向固移融合、云网一体化场景需求,新型城域网采用模块化、标准化的组件方式构建,实现网络弹性扩展、业务快速提供及网络智能化。

新型城域网以城域为单位进行建设,由城域POD、POD出口功能区组成,另由云网POP实现云网快速对接。

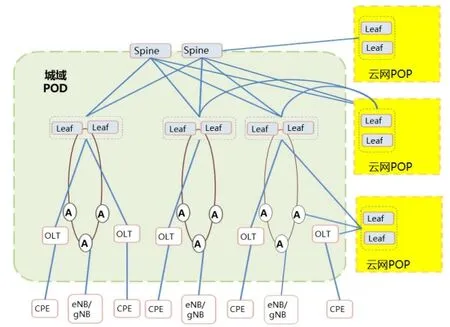

2.2.1 城域POD。城域POD采用Spine-Leaf组网模式,实现用户综合接入和转发,并可基于业务量灵活横向扩展的架构。城域Spine设备实现低成本、高速流量转发,Leaf设备间通过Spine实现流量互访。

图1 城域POD示意

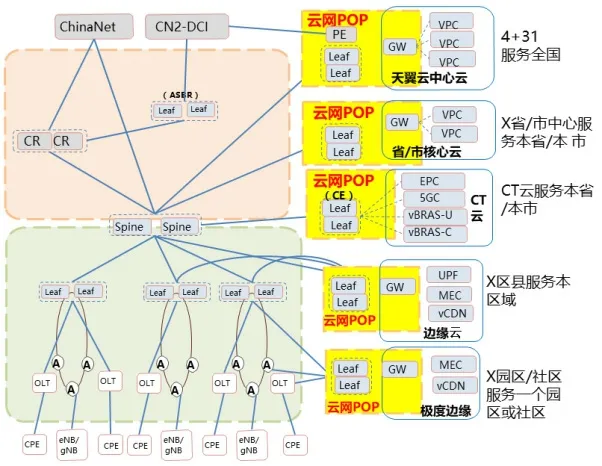

2.2.2 POD出口功能区。POD出口功能区连接外部网络,实现业务转接与网络对接。Spine实现城域POD与其他网络的互通,国内公众互联网流量快速转发至ChinaNet,全球互联网、政企、移动等流量分流至CR;CR接收全球路由表,通过细路由、策略路由等方式实现高质量、差异化和安全服务,上联ChinaNet、大型IDC互联、接入中小IDC、城域核心DC。

Bleaf(ASBR)部署L3 VPN或端到端SRv6实现跨域政企组网和云网业务;政企组网经ASBR上联CN2-DCI,云网业务经ASBR上联CN2-DCI与天翼云资源池互联。

RR为城域路由反射,从控制器或上一级RR获得外部路由,并反射到Leaf,实现跨域的政企组网。

图2 POD出口功能区示意

2.2.3 云网POP。云网POP为云业务网络与基础网络边界网元组成的对接架构,部署于云资源池所在局址。云网POP随云资源池统一规划建设,并实现资源预设,物理链路预连接,Leaf部署于云网POP,与Spine直连,按需配置带宽。

图3 云网POP示意

2.3 目标架构

面向固移融合、云网一体化场景需求,采用模块化组件实现架构弹性扩展、云网标准化对接、用户集中式处理。

①积木式网络架构:以城域POD、POD出口功能区、云网POP三大组件搭建,可基于业务量灵活扩展;②城域POD以Spine-Leaf架构组建:每个POD设置2台Spine,下挂多对Leaf设备;③云网POP标准化对接:城域Leaf部署于云网POP,与云业务网络网元对接;④POD出口功能区实现外部网络对接:由Spine、CR、Leaf(ASBR)组成;⑤固移统一接入:OLT双挂Leaf,A设备环状接入Leaf;⑥转控分离vBRAS集中部署:控制面云化、转发面池化[2]。

3 新型城域网业务承载方案

3.1 公众业务

宽带业务:Leaf以上部署EVPN over SRv6承载,用户终结于转控分离vBRAS,认证流量由vBRAS-C及AAA系统终结,业务流量由vBRAS-U负责转发,实现宽带业务/用户集中控制管理。国内互联网服务经Spine直接访问,国际互联网服务经CR访问。

高清视频、Cloud VR/AR:用户就近终结于Leaf节点,采用非Session级IPoE接入,不再经由MSE进行转发;单播流量采用EVPN over SRv6承载,流量按需下沉到边缘云(vCDN)。组播业务采用Native IPv6承载,在Leaf设备或更低层级的OLT上实现组播复制

VOIP:Leaf以上采用EVPN over SRv6承载,用户认证终结于转控分离vBRAS,业务流量通过Leaf(业务CE)转发至IMS平台承载。

3.2 移动业务

5G业务承载方案:以Leaf为业务控制点,Leaf以上部署EVPN over SRv6,按需部署FlexE,为移动基站-UPF、基站-5GC、互联网访问提供端到端切片。Leaf以下仍采用现网方式接入。

3.3 政企业务承载方案

互联网专线:互联网专线用户接入流程与公众互联网用户接入流量相同,用户终结于转控分离vBRAS,实现宽带业务/用户集中控制管理。

组网专线、入云专线、云间互联:用户就近终结于Leaf节点,云资源池接入部署与云侧的Leaf,域内通过Leaf 之间构建L2/L3EVPN over SRv6隧道承载,跨域通过Leaf与对端PE或Leaf构建跨域L2/L3 EVPN SRv6隧道承载。

3.4 云网融合业务承载

基于云网POP实现云网高效对接,满足入云/云间专线业务承载:云网POP是有云业务网络出口网元和基础网络接入网元组成的云网对接架构,部署于云资源池所在局址,实现云网统一部署。云网POP既是入云的终点,也是云间互联的起始点。

4 新型城域网部署原则

新型城域网网络架构先进,新技术规模部署,是对现有IP承载网的一次较大变更性升级,且涉及固移用户多,割接业务量大,如何通过规划设计保障新型城域网平稳、高效的落地也是本论文的研究重点。

新行城域网优先选择5G规模部署、云网业务丰富、云改业务发展较好的重点城市/区域开展新型城域网部署,原设备应利旧于其他未改造城域网[3]。

以POD为单位推进新型城域网建设,建议单个POD覆盖宽带用户数不少于80万用户;

采用Spine-Leaf架构构建城域网POD,原则上Spine-Leaf采用2级架构。Spine可考虑新建或与原STN-ER合设,Leaf设备可补点/复用B设备;

集中部署转控分离vBRAS系统,实现宽带公众用户集中处理。vBRAS-CP应部署在2个核心DC,实现异地灾备,统管硬件vBRAS-pUP及虚拟化vBRAS-vUP;按POD设置vBRAS-pUP池,原则上采用N+1模式;

原则上政企业务与视频类业务采用A-Leaf承载。视频类业务采用非Session化IPOE方式承载;

运营支撑系统应符合集团新一代运营系统架构要求,可以采用新一代运营系统的采控平台或者基于现有网管等运营系统改造,实现网络自动化与智能化管理。

5 结束语

新型智能IP城域网极大地解决了现有IP承载网的痛点问题,业务服务质量提升、智能安全、简化运维、节省投资,是未来IP承载网的演进方向。但是运营商在现有两张IP承载网上投入巨大,运行多年,新型智能IP城域网的建设不可能一蹴而就,且在建设过程中必将出现较多与现有业务系统、业务流程匹配的问题,需要运营商及行业相关人员继续加大研究试验。