96份玉米杂交种抗矮花叶病鉴定与评价

2021-09-16周天旺王春明闫筱苗

周天旺,王春明,闫筱苗,郭 成

(1.甘肃省农业科学院 植物保护研究所,兰州 730070;2.甘肃省种子总站,兰州 730030)

玉米矮花叶病(Maize dwarf mosaic disease)是由病毒引起的玉米病害,也是玉米生产中的主要病害[1-2]。早期认为引起玉米矮花叶病的主要病毒有玉米矮花叶病毒(Maizedwarfmosaicvirus,MDMV)和甘蔗花叶病毒(Sugarcanemosaicvirus,SCMV),20世纪90年代初开始施行的新分类系统依据血清学和氨基酸序列同源性将MDYV和SCMV划分到SCMV亚组[3],而中国以甘蔗花叶病毒为主[3-6]。该病害于1963年首次在美国俄亥俄州发现并报道[7]。在中国该病害在各玉米产区均有发生,产量损失可达到20%~80%[4,8-9],分析其原因主要是现有品种抗病性低,且传毒介体蚜虫种类多、繁殖快,通过治蚜防病达不到预想效果[10-11]。

国外在抗病材料的鉴定研究上起步较早,并做了大量研究工作,筛选出一批抗玉米矮化叶病的材料,如美国Louie等[12]鉴定出玉米自交系‘Pa405’‘B68’‘Oh1EP’‘Pa11’等9个抗病材料;前苏联Gorbunov等[13]筛选出‘Vostok’‘IATV’‘BS661’;伊拉克Shawkat等[14]发现‘TCT5’和‘Akber’;前南斯拉夫Ivanovic等[15]鉴定出‘L138’‘38-11’‘L2309’和‘C103’;保加利亚Hill[16]筛选的‘Pr169’以及埃及Agrama等[17]的‘SD79’。国内许多专家和学者搜集和引进国内外玉米种质,通过田间人工接种鉴定,筛选出一批高抗自交系和杂交种,如林肯恕[18]鉴定220份玉米材料,筛选出16个抗病自交系和14个抗病杂交种;曹如槐等[19]从1549份玉米品种资源中鉴定出12个高抗、17个抗病品种;王富荣等[20]从1329份玉米种质资源中筛选出65个抗病自交系和25个抗病杂交种;陈雨天等[21]从2538份玉米种质资源中鉴定出212个抗病品种;石秀清等[22]鉴定2798份玉米种质资源,从中选出503个抗病自交系和299个抗病杂交种;郭满库等[23]从893份玉米种质资源中鉴定出66个抗病品种;贾志森等[24]从816份玉米种质资源中鉴定出162个抗病自交系和79个抗病杂交种;王建军等[25]从238份特用玉米中鉴定出186个抗病品种;张成和等[26]从831份材料中鉴定出51份高抗自交系和21份高抗杂交种。

近年来抗病材料的鉴定和应用取得长足进步,高抗自交系和杂交种的挖掘和利用,拓宽玉米抗矮化叶病的种质和对该病害的有效防控。本研究于2011-2015年间采用田间人工摩擦接种和成株期田间自然感病相结合的方法首次鉴定96份参加甘肃省区试的玉米品种,以发掘有稳定抗病性的材料,同时为新品种审定提供有效的数据支持。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试玉米材料共96份,全部来自甘肃省区试品种,其中2011年21份,2012年17份,2013年23份,2014年35份。按品种特性普通玉米76份,鲜食玉米20份。

1.2 试验方法

1.2.1 鉴定圃设计与播种 鉴定圃设在甘肃省天水市甘谷县新兴镇五甲村(甘肃省农业科学院植物保护研究所甘谷试验站)。供试材料按鉴定编号排列。每年6月上旬播种,每材料种植2行,1行用于苗期人工摩擦接毒,调查后全部清除,另1行用于自然感病,行长5 m,行距40 cm,株距20 cm,穴播3~4粒,每行约保苗50株以上,在鉴定圃一条对角线上等距离设已知对照‘黄早四’(R)和‘Mo17’(HS)2~3组。

1.2.2 接种体制备、接种方法和抗性评价标准 接种体病原从已鉴定为甘蔗花叶病毒的保毒幼苗上采集,保存扩繁后用于苗期人工接种,苗期人工接毒采用汁液摩擦法。苗期调查在接种后15~20 d进行,逐株调查并记录总株数和发病株数,计算发病株率;成株期调查在植株抽雄后20~ 25 d进行,逐株调查病情,按照0、1、3、5、7、9症状级别标准进行调查记载,计算病情指数,确定其症状级别。接种体制备、接种方法、症状级别划分及抗性评价标准参考文献[23]和[27]。每年鉴定为中抗以上的品种次年进行重复鉴定,2015年仅对2014年表现中抗以上的9份品种进行重复鉴定。苗期和成株期最终抗性以2 a病情重者为准。品种的最终抗性以苗期和成株期病情重者为准。

2 结果与分析

2.1 对照材料抗性结果

所设2个对照自交系‘黄早四’(R)和‘Mo 17’(HS)历年鉴定结果为,‘黄早四’2011-2015年苗期平均病株率依次为14.7%、10.5%、13.2%、14.4%和9.6%,均表现抗病(R);成株期平均病情指数依次为10.2、7.9、15.8、15.1和 8.9,均表现抗病(R)及以上。‘Mo 17’苗期平均病株率依次为89.2%、96.2%、83.3%、91.5%和 77.9%,均表现高感(HS);成株期平均病情指数依次为90.6、59.6、69.8、82.5和64.4,均表现高感(HS)。对照材料均表现正常抗性,说明鉴定结果有效。

2.2 玉米品种苗期对矮花叶病的不同抗性类型

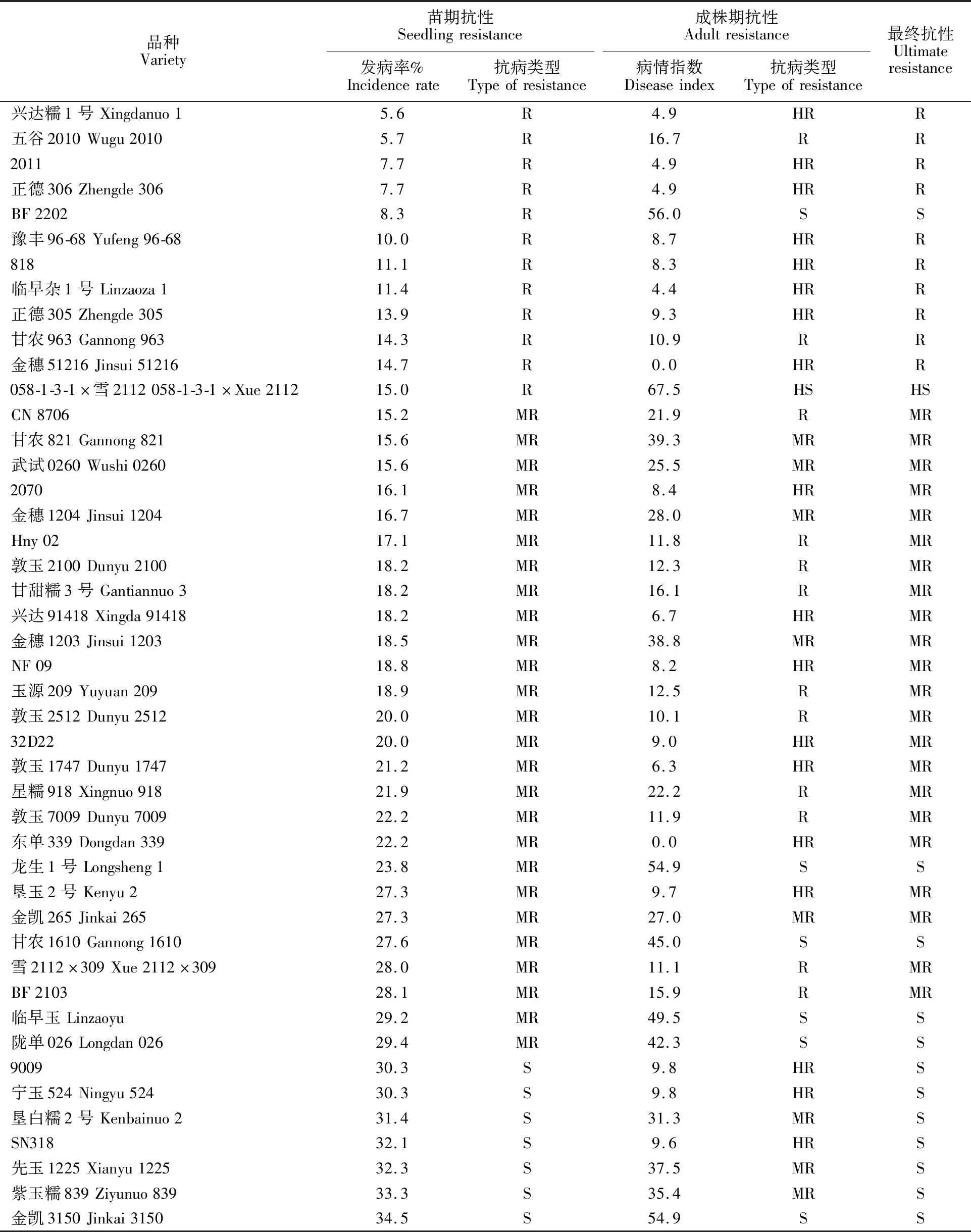

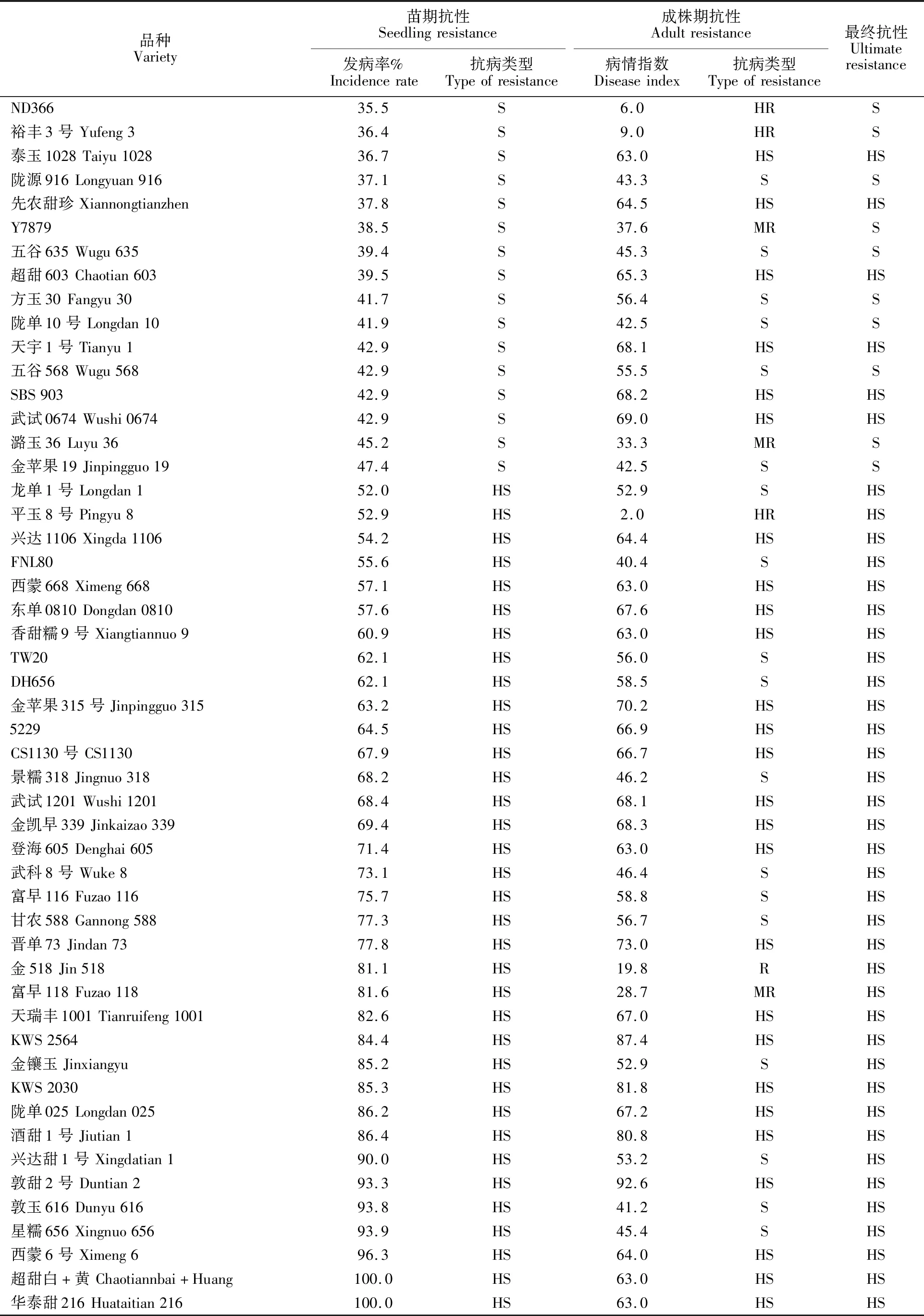

苗期鉴定结果显示,在供试的96份材料中,无高抗(HR)材料;12份材料表现抗病(R),占12.5%,分别是‘兴达糯1号’‘五谷2010’‘2011’‘正德306’‘BF2202’‘豫丰96-68’‘818’‘临早杂1号’‘正德305’‘甘农963’‘金穗51216’和‘058-1-3-1×雪2112’;‘CN8706’‘甘农821’‘武试0260’‘2070’‘金穗1203’等26份材料表现中抗(MR),占27.1%;‘9009’‘宁玉524’‘垦白糯2号’等23份材料表现感病(S);‘龙单1号’‘平玉8号’‘兴达1106’‘FNL80’等35份材料表现高感(HS),分别占24.0%和 36.4%(表1)。

2.3 玉米品种成株期对矮花叶病的不同抗性类型

成株期鉴定结果表明,在供试的96份材料中,21份表现高抗(HR),占21.9%,分别是‘金穗51216’‘东单339’‘平玉8号’‘临早杂1号’‘兴达糯1号’‘2011’‘正德306’‘ND366’‘敦玉1747’‘兴达91418’‘NF09’‘818’‘2070’‘豫丰96-68’‘32D22’‘裕丰3号’‘正德305’‘SN318’‘垦玉2号’‘9009’和‘宁玉524’;13份材料表现抗病(R),占13.5%,分别是‘敦玉2512’‘甘农963’‘雪2112×309’‘Hny02’‘敦玉7009’‘敦玉2100’‘玉源209’‘BF2103’‘甘甜糯3号’‘五谷2010’‘金518’‘CN8706’和‘星糯918’;‘武试0260’‘金凯265’等11份材料表现中抗(MR),占11.5%;‘FNL80’‘敦玉616’等24份材料表现感病(S),‘泰玉1028’‘西蒙668’等27份材料表现高感(HS),感和高感材料占总鉴定材料53.1%(表1)。

2.4 品种抗性评价

结合苗期和成株期鉴定结果,在供试材料中,无高抗(HR)材料;10份材料表现抗病(R),占供试材料的10.4%,分别是‘兴达糯1号’‘2011’‘正德306’‘豫丰96-68’‘818’‘五谷2010’‘临早杂1号’‘正德305’‘金穗51216’和‘甘农963’;22份材料表现中抗(MR),占供试材料的 22.9%,分别是‘CN8706’‘甘农821’‘东单339’‘NF09’‘敦玉1747’‘兴达91418’‘玉源209’‘2070’‘32D22’‘垦玉2号’‘敦玉2512’‘Hny02’‘雪2112×309’‘敦玉7009’‘敦玉2100’‘BF2103’‘甘甜糯3号’‘星糯918’‘金凯265’‘武试0260’‘金穗1204’和‘金穗1203’;‘9909’‘宁玉524’‘ND366’‘裕丰3号’‘SN318’等22份材料表现感病(S),占供试材料的22.9%;‘龙单1号’‘平玉8号’‘金518’‘富早118’‘FN180’等42份材料表现高感(HS),占供试材料的43.8% (表1)。各抗性类型品种所占比例见图1。

表1 玉米杂交种对矮花叶病的抗性类型Table 1 Resistance of maize hybrids to Sugarcane mosaic virus

(续表1 Continued table 1)

3 讨 论

从本研究鉴定结果可以看出,苗期和成株期对矮花叶病抗性一致的材料共34份,占鉴定总数的35.4%,抗性不一致的材料共62份,占鉴定材料总数的64.6%。进一步分析发现,大部分供试品种苗期摩擦接种病情重于蚜虫自然传毒,如‘兴达糯1号’‘正德306’和‘2011’等8个材料苗期表现抗病(R)而成株期表现高抗(HR),‘兴达91418’‘32D22’和‘NF09’等7个品种在苗期表现中抗(MR)而在成株期表现高抗(HR),‘Hny02’‘敦玉2100’和‘甘甜糯3号’等10个品种在苗期表现中抗(MR)而在成株期表现抗病(R),‘SN318’‘ND366’和‘裕丰3号’等5个品种苗期表现感病(S)而成株期表现高抗(HR),‘先玉1225’‘紫玉糯839’‘Y7879’等5个品种苗期表现感病(S)而成株期表现中抗(MR)。但‘BF2202’‘龙生1号’和‘天宇1号’等12份材料却与之相反,表现出蚜虫自然传毒感病病情高于人工摩擦接毒,如‘BF2202’苗期表现抗病(R)而成株期表现感病(S),‘058-1-3-1×雪2112’苗期表现抗病(R)而成株期表现高感(HS),‘龙生1号’‘甘农1610’‘陇单026’和‘临早玉4’个品种苗期表现中抗(MR)而成株期表现感病(S),‘泰玉1028’‘先农甜珍’‘超甜603’‘天宇1号’‘SBS903’和‘武试0674’等6个品种在苗期表现感病(S)而成株期表现高感(HS),这一结果与郭满库等[23]的结论一致,分析原因可能与部分品种对人工摩擦接种和蚜虫自然传毒的抗病机制等不同有关。

同时分析鲜食玉米品种对玉米矮花叶病的抗性水平发现,在11份糯玉米中,1份品种‘兴达糯1号’表现抗病(R),4份品种‘Hny02’‘雪2112×309’‘星糯918’‘甘甜糯3号’表现中抗(MR),2份品种‘垦白糯2号’和‘紫玉糯839’表现感病(S),4份品种‘星糯656’‘景糯318’‘香甜糯9号’和‘058-1-3-1×雪2112’表现高感(HS),但9份甜玉米‘敦甜2号’‘金镶玉’‘酒甜1号’‘兴达甜1号’‘超甜603’‘先农甜珍’‘SBS903’‘超甜白+黄’‘华泰甜216’全部高感矮花叶病,发现糯玉米的抗性水平高于甜玉米,分析其原因可能与品种本身的抗病遗传背景及蚜虫取食趋向等有关,也可能与样本数量少有关,因此应加大群体数量进行鉴定。

以往在对玉米品种抗矮花叶病的鉴定研究过程中,不同学者采用的病情分级方法、接种方法、调查标准及调查次数等有所不同,可能导致鉴定结果存在一定差异。如林肯恕[18]在划分病级标准时,将产量的减少作为划分标准的参照之一,而在实际生产中因导致减产的原因众多,操作者比较难以掌握。曹如槐等[19]、陈雨天等[21]采用苗期介体带毒接种,该方法要花费大量时间和人力进行田间采蚜、饲蚜和接毒,易受天气因素影响。王富荣等[20]、石秀清等[22]、贾志森等[24]以及张成和等[26]通过苗期汁液摩擦法进行接毒,提高了接种成功率,仅反映了苗期抗性。王晓鸣等[27]采用温室和田间苗期摩擦接种以及苗期和田间成株期各进行1次病情调查来评价品种抗性,提高了鉴定结果的准确性。郭满库等[23]采用苗期摩擦接毒和成株期田间自然感病相结合的方法,解决了鉴定结果中部分品种蚜虫自然传毒致病重于人工摩擦接毒的问题,更能客观反映品种对矮花叶病的真实抗性。

抗性遗传研究已发现几十对玉米抗甘蔗花叶病毒的基因[28],其抗性可能存在多种机制[29]。国外对玉米矮花叶病的抗性遗传研究结果各不相同,Johnson[30]、Naidu等[31]、Josephson等[32]和Dollinger等[33]认为其抗性主要以显性效应为主,而Loesch等[34]认为以加性效应为主。国内曹如槐等[35]和吕香玲等[36]研究表明,在遗传变异中以加性效应为主,而林肯恕[18]和王振华等[28]则认为是以显性为主。以上研究结果存在不同程度的分歧,可能与抗性机制有关;因此,采用单一的的鉴定方法不能准确反应品种的抗病性,应采取多种方法相结合的措施对其进行综合抗性鉴定与评价。

4 结 论

本研究以苗期人工摩擦接毒和成株期自然感病相结合的方法对96份玉米杂交种进行抗矮化叶病鉴定,未检测出高抗(HR)品种,10份表现抗病(R),22份表现中抗(MR),22份表现感病(S),42份表现高感(HS)。可依据其抗性类型,为该批次品种在不同生态区的有效利用提供技术支持。