镀银铝粉的制备及其机理分析

2021-09-15贾贤潇朱晓云龙晋明

贾贤潇,朱晓云,龙晋明

(昆明理工大学 材料科学与工程学院,昆明 650093)

金属铝作为一种轻金属,价格便宜,地壳含量大,其导电性仅次于银、金、铜,是良好的导电材料[1-2]。纯的铝粉由于活性很高,在空气中会生成致密的氧化铝膜,从而阻止内部的铝被进一步氧化。这层氧化铝膜虽然起到抗氧化的作用,但也使得铝粉失去活性,限制了铝粉的应用范围。如果能够对铝粉表面进行改性,增加其综合性能,将对铝粉的发展有很大的价值[3-4]。

李传友[5-6]等通过化学敏化活化和有机物修饰使铝粉表面具有活性,再用化学镀法制备银包铝粉;常仕英[7]等使用双重化学镀方法,在粒径为40 μm的铝粉上先镀铜中间层,再镀银制备出银白色的镀银铝粉。但是这两类方法实验过程较复杂,镀液的稳定性难以控制,实践中操作难度大。余凤斌[8]等利用氟化物在弱酸性的条件下对铝粉进行前处理,通过置换镀银得到包裹致密的镀银铝粉,此方法具有过程简便可控,对铝粉损耗小的特点。

本文在使用氟化物前处理制备镀银铝粉的过程中,发现制备得到的银层不致密,且银呈花瓣状沉积,针对此现象进行了相关检测,探讨其产生原因,并提出改进措施,以期为镀银铝粉的进一步研究及应用提供依据。

1 实 验

1.1 实验原料

实验所用铝粉为粒径5 μm的球形铝粉;分散剂选用PVP;使用氟化铵对铝粉进行前处理,去除表面的氧化铝膜;硝酸银作为银源;所用还原剂分别为抗坏血酸、葡萄糖、酒石酸钾钠和柠檬酸钠;使用氯化钠检验上清液中的银离子是否反应完全。

1.2 分析测试

1.2.1 微观形貌分析(SEM)

使用JSM-7800F型场发射扫描电镜观察粉体的表面形貌。

1.2.2 物相分析(XRD)

利用D8 ADVANCE型X射线衍射仪分析原料铝粉和镀银铝粉的相组成。扫描速度为10°/min、扫描范围为10°~80°。

1.2.3 开路电位测试(OCP)

由于粉体的电位测试较困难,本实验使DH7000型电化学工作站对铝片在反应过程中的开路电位进行测试,并与银片的电位进行对比。测试时饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为对电极,3 mm×2 mm×1 mm的铝片和银片分别为工作电极。

1.2.4 压片电阻测试

使用TH2512型智能直流低电阻测试仪对粉体的压片电阻进行测试。首先使用螺旋手动压片机将所制备的待测粉体压制成高3 mm、直径6 mm的圆柱体,然后将电阻测试仪的两个探针分别放到圆柱状样品的直径两端,记录测试仪上显示的数值。

1.3 实验过程及方法

1.3.1 铝粉镀银

溶液配制:称取粒径为5 μm的球形铝粉1.00 g,称取氟化铵0.90 g,称取硝酸银0.67 g,分别配成50 mL溶液;称取0.04 g PVP配成300 mL溶液。

实验过程:在PVP溶液中加入铝粉悬浊液,搅拌10 min使其充分分散;加入氟化铵溶液,搅拌反应10 min;加入还原剂溶液,搅拌2 min;加入硝酸银溶液,反应15 min后将所得悬浊液离心分离,水洗两次后放入鼓风干燥箱70 ℃干燥4 h后取出,得到镀银铝粉。

1.3.2 铝片镀银

溶液配制:称取氟化铵0.90 g,称取硝酸银0.67 g,分别配成50 mL溶液;称取0.04 g PVP配成300 mL溶液。

实验过程:将20 mm×30 mm×1 mm的铝片放入PVP溶液中;2 min后加入氟化铵溶液;反应20 min后加入硝酸银溶液;反应30 min后取出。

2 结果与分析

2.1 微观形貌和物相分析

镀银铝粉的制备主要分为两部分,第1部分是对铝粉进行前处理,去除铝粉表面的氧化膜,使其具有活性;第2部分是在活化的铝粉表面沉积银[9-10]。

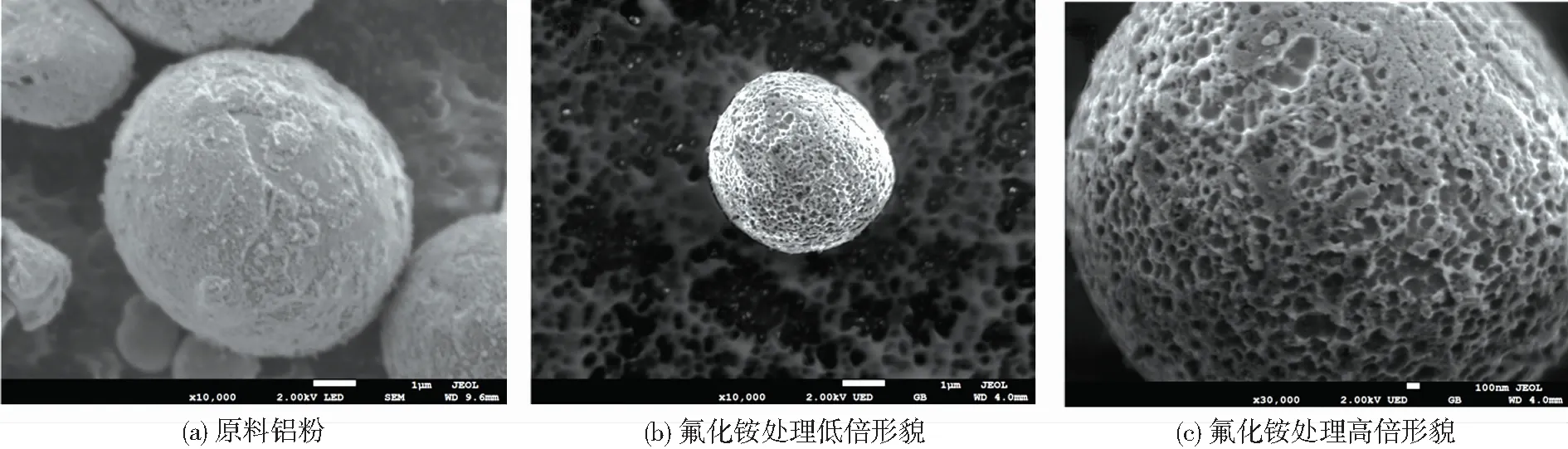

图1为使用氟化铵对铝粉进行前处理的SEM图片。由图1(a)和(b)可以看出,在经过氟化铵处理后铝粉表面出现比较均匀的腐蚀坑,且铝粉表面的附着物基本消失。由图1(c)可以发现,腐蚀坑虽然大小略有差别,但粉体表面大部分区域发生腐蚀,前处理的效果比较符合预期。

图1 铝粉前处理的SEM图片

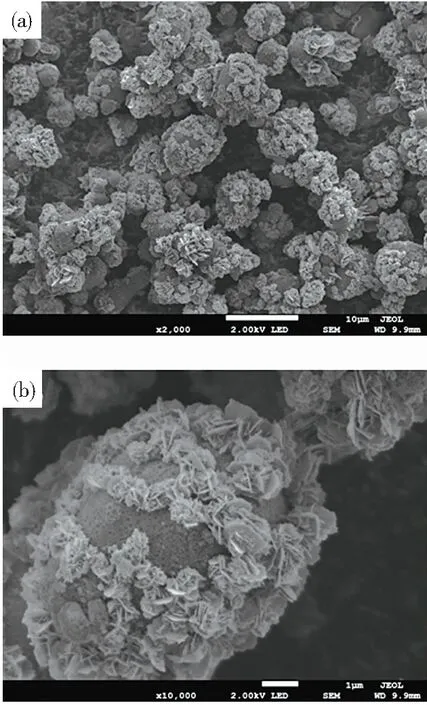

图2为通过铝-银置换反应使银沉积在活化的铝粉表面。由图2(a)可以看到,通过置换反应沉积在铝粉表面的银呈花瓣状,说明在置换反应中银是沿着特定的晶面进行生长。同时,粉体上有较多区域由于没有银的沉积,可以看到基体铝粉。说明在未添加其他还原剂的情况下,依靠铝-银之间的置换反应,可以使一定量的银在活化的铝粉表面发生沉积,但银呈花瓣状非均匀分布,银层对铝粉的包覆效果较差。

图2 无还原剂制备镀银铝粉的低倍(a)和高倍(b)SEM形貌

使用X射线衍射仪分析所制备镀银铝粉的物相组成,结果如图3所示,上部分为原料铝粉的XRD谱图,显示特征峰为铝,其中铝的主要衍射峰2θ为38.47°、44.74°、65.13°、78.23°,与铝的标准卡片(PDF#04-0787)的衍射峰一致。下部分为镀银铝粉的XRD谱图,显示有铝和银两种元素的特征峰存在,且没有其他杂峰。其中,铝的衍射峰与原料铝粉一致,银的的主要衍射峰2θ为38.12°、44.28°、64.43°、77.47°,与银的标准卡片(PDF#04-0783)一致。对比制备的镀银铝粉中铝的衍射峰和银的衍射峰的峰强,也与银含量为30%相对应。由于银和铝均为面心立方晶体,所以特征峰的2θ角度很接近,均分别对应(111)、(200)、(220)、(311)晶面。综上所述,所得粉体为镀银铝粉。

2.2 开路电位分析

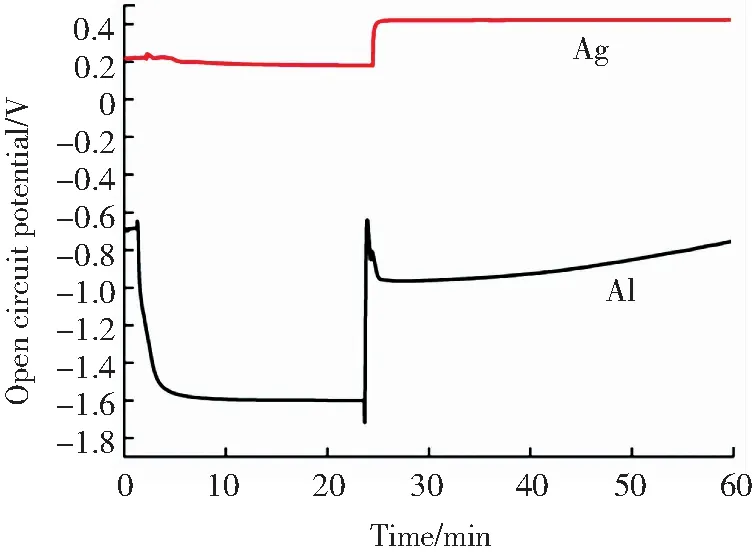

反应过程中铝片的开路电位变化情况如图4所示。铝片初始电位为-0.7 V,在2 min时加入等量的氟化铵溶液,铝片的电位逐渐下降,表明其表面氧化膜开始溶解,高活性的铝暴露在溶液中。在5 min后电位降到-1.6 V左右,并趋于平稳,说明铝片上的氧化膜已经去除;银片电位则基本无变化。在24 min时,加入等量的硝酸银溶液,铝片的电位迅速升高,约在1 min内达到-0.9 V,而后随着反应时间的延长,铝片的电位趋于稳定(约为-0.8 V),表明其表面有银层形成;同时银片的稳定电位也升高至0.4 V,这是由于溶液中银离子浓度提高后,稳定态破坏,体系朝着新的稳定态变化,导致银电位提高。与活化的铝片和银片相比,镀银铝片的电位介于二者之间,表明电位反映的是银和铝的混合电位,间接证实铝片上的镀银层不是致密的。

图4 铝片镀银过程的开路电位-时间曲线

2.3 微电偶电池效应

结合SEM图和反应过程中开路电位的变化,对镀银铝粉制备中镀银过程的反应机理进行分析。

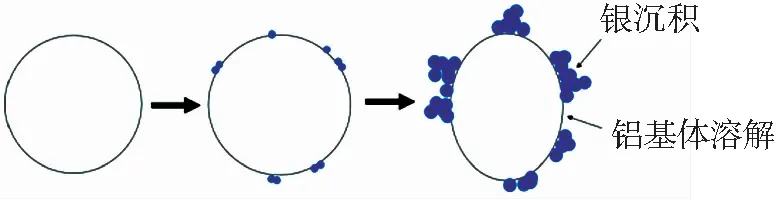

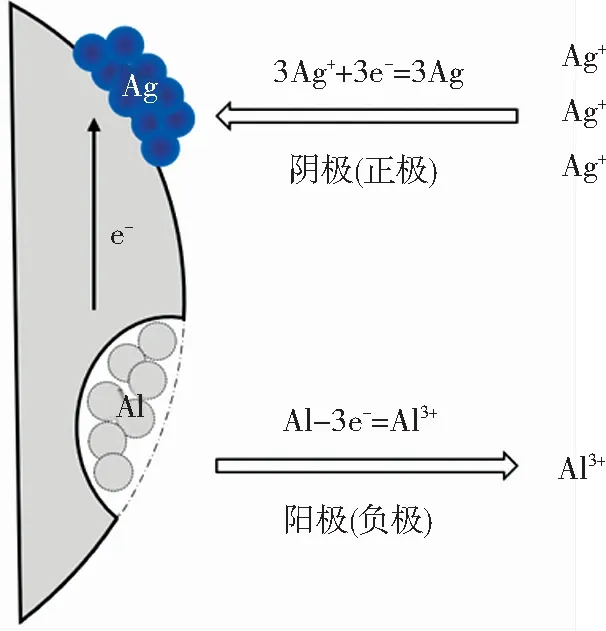

如图5所示,在加入硝酸银溶液后,表层活化的铝会首先和溶液中的银离子发生原位置换反应,

图5 通过置换反应镀银示意图

Al+3Ag+=3Ag↓+Al3+,ΔE=+3.65 V

在铝粉表面沉积一层分散不连续的单质银。在本实验的反应体系内,并未加入除铝粉外的其他还原剂,Ag+的还原沉积依赖于Al的氧化。然而单一的置换反应不足以解释银的大量沉积(实验中发现铝粉可以还原自身1.5倍摩尔质量的银),以及银的结晶沉积物分散不致密的特点。根据图2和开路电位变化曲线(图4)给出的结果,本文推测这是由于在置换反应过程中,先沉积的银颗粒随机分散附着在铝粉表面,此时,若干银颗粒与铝粉表面无银部位之间存在电位差,这样在一个铝粉上便构成了众多短路的微电偶电池[10-11]。如图6所示,从电化学角度来说,铝粉表面先沉积的银颗粒为阴极,而裸铝处为阳极。在电偶电流的作用下,溶液中的银离子在阴极被还原并不断生长。相应地在阳极处,铝原子失去电子以铝离子的形式进入溶液,使得裸铝部位不断溶解,而银始终不可能在此区域被还原。因此在SEM图中观察到的银层是不致密的。综上说明,仅依靠铝-银置换反应来制备镀银铝粉,无法在铝粉上得到连续致密的镀银层。

图6 微电偶电池效应示意图

2.4 还原剂对镀银过程的影响

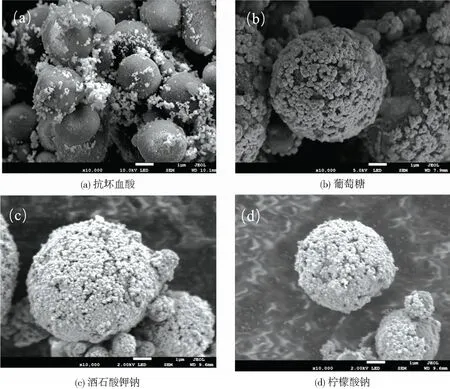

为了减少铝-银置换反应中微电偶电池效应对镀银效果的影响,本文借鉴电镀的相关工艺,希望通过添加还原剂,使尽可能多的银通过化学还原的方法在铝粉表面均匀沉积,以增加镀银层的致密性。分别考察了抗坏血酸、葡萄糖、酒石酸钾钠和柠檬酸钠4种还原剂对镀银铝粉形貌和压片电阻的影响。

图7是添加不同还原剂制备镀银铝粉的SEM图片。由图7(a)可以发现,当还原剂为抗坏血酸时,只有少量的银颗粒沉积在铝粉表面,大量的银颗粒并未在铝粉表面附着。这是因为抗坏血酸具有强还原性,在溶液中与银离子接触会快速发生反应,导致大部分银未接触到铝粉就被溶液中的抗坏血酸还原,使得大量的银在溶液中和烧杯壁上发生沉积。因此,添加强还原剂抗坏血酸制备镀银铝粉的效果较差。

图7(b)、(c)使用的还原剂分别为葡萄糖和酒石酸钾钠,可以看到,银呈小球状比较均匀的沉积,且基本附着在铝粉表面,未观察到散落的银颗粒。对比图2可以发现,银分布的均匀性得到明显提升,主要是因为在未添加还原剂时银的沉积动力全部来自于铝-银置换反应,且受微电偶电池作用的影响较大。而在加入还原剂后,银则是在铝-银置换反应和还原反应的双重作用下进行沉积。在成核阶段,还原剂的加入使银可以在铝粉表面形成更多的晶核,这也在一定程度上增加了银层的致密性。在晶核生长阶段,还原剂的存在削弱了微电偶电池作用的影响,促使银以小球状均匀生长,避免银沿着某一晶面过度生长[12-13]。

还原剂对镀银铝粉银层形貌的影响在粉体的宏观性能方面也得以体现。对所制备的粉体的压片电阻检测结果如表1所示,可以看到,在不添加还原剂的情况下制备的镀银铝粉的压片电阻为106 mΩ,而粒径为5 μm的原料铝粉压片后是不导电的,说明镀银后铝粉的导电性能得到显著提升。添加还原剂后所制备的镀银铝粉压片电阻继续降低,其中使用葡萄糖时电阻为59 mΩ,酒石酸钾钠为32 mΩ,最低的是柠檬酸钠18 mΩ,这与图7中使用柠檬酸钠为还原剂时,银层致密性改善效果最好的情况相符。

图7 添加不同还原剂制备镀银铝粉的SEM图片

表1 使用不同还原剂制备镀银铝粉的压片电阻

3 结 论

1)在去除氧化膜后的活化铝粉表面,利用铝-银置换反应,在不添加还原剂的条件下使银沉积,可以得到镀银铝粉,但银呈花瓣状沉积,且对铝粉的包裹性较差。

2)通过微观形貌分析和电化学开路电位分析,提出因微电偶电池效应的影响,溶液中的银离子只能在微电偶电池的阴极区域得到电子而被还原,阳极区域由于失去电子,银始终无法沉积。因此,仅通过铝-银置换反应无法获得包裹致密的镀银铝粉。

3)添加还原剂可以改变银颗粒的沉积形貌,降低铝-银置换反应中微电偶电池效应的影响,从而改善镀银层的致密性,降低镀银铝粉的压片电阻。