湘江流域传统书院建筑形态解读

2021-09-12刘旺付予

刘旺 付予

摘 要:通过对渌江书院的实地考察以及相关文献的整理研究,文章对渌江书院进行简要介绍,进而从空间布局、装饰艺术、建筑单体形态三个方面进行分析,深入剖析了渌江书院的建筑形态,阐述了渌江书院具有传播湖湘文化,增强湖南文化软实力,真正促进文化强省建设的重要意义。

关键词:湘江流域;传统书院;建筑形态;渌江书院

基金项目:本文系教育部人文社科青年基金项目“湘江沿岸传统聚落景观形态及创新发展策略研究”(17yyjc760012)、湖南省社科基金项目“记忆·乡愁——湘江沿岸传统古村落文化生态数字化保护研究”阶段性成果(20YBA101)。

湘江作为孕育湖湘文化的生命之河,加之理学家朱熹、教育家张栻等学者曾在湘江流域的传统书院讲过学,使湖湘文化呈日新月异之势发展。湘江流域的传统书院随着时间推移繁荣发展,其中渌江书院的发展更加显著。渌江书院是自重教兴学传统以来株洲办学最长、影响最广的书院。一方面,当地乡绅与政府合作,共同维护书院的生存与发展;另一方面,渌江书院培养当地人才,积极参与当地公用事业,对当地社会产生了重要影響。渌江书院在湘江流域具有一定的历史性、影响性和代表性。研究渌江书院为我们追溯、探索和传播湖湘文化提供了一个耳目一新的角度。

一、渌江书院概述

(一)起源

醴陵市的书院跟官学比起来更呈如日方升之势,其历史可清晰追溯到南宋。根据记载,自南宋始,醴陵一口气兴创了九所颇具规模的书院,即使在清初“不许别创书院”的文教控制政策之下,固执的醴陵人还是创建和重修了五所书院。清朝,醴陵市的书院正因为重视培养科举人才,所以能取得较大的成果。其实,在乾隆十八年(1753年)以前,醴陵县的科举人才寥寥无几,加之超然书院荒废多年,因此重建一所孕育全县学子的书院成为当务之急。乾隆十六年,知县与当地的乡绅商量后,决定在青云山学宫旧址建立书院,此书院于乾隆十八年建成,因三面环山,面向湘江支流渌水,于是取名“渌江书院”。

(二)发展

乾隆十八年,官府改醴陵学宫为渌江书院建成。翌年,新任知县便对书院进行了改善,过了一年后渌江书院正式开馆收徒。书院建成后,醴陵县的官府与百姓一起为渌江书院发展提供资金,置办田地,进而使书院正常运转。道光六年(1826年),渌江书院由于地处地势较高之处,免受一场水灾的摧毁,但常年缺乏维护也变得陈旧不堪。道光九年(1829年),在众人的提议下,官府将渌江书院迁至西山书院遗址处,随后渌江书院规模日益扩大。光绪三十年(1904年),科举制废止,书院慢慢变成渌江高等小学堂。直到20世纪50年代中期,渌江书院与遵道中学、私立湘东中学合并为醴陵县立第一中学,并搬回青云山创院原址办学。渌江书院发展历程如图1所示。在几代人的管理下,名师的聘用和规章制度的完善吸引了有抱负的学生努力学习,使渌江书院成为醴陵文化和教育的象征。

二、渌江书院建筑形态特征

(一)严谨有序的空间布局

渌江书院的选址在考虑了自然环境和人文素养两个因素的情况下,定在湖南省醴陵市青云山的一处三面环山、面向渌水、墨客辈出的佳地。

1830年渌江书院在西山建成时,是以讲堂为中心的中枢对称结构,为三进院落,设有头门、讲堂、礼殿,头门前有泮池。中轴线的两边分别有三间斋房:左边是居业、存诫、进德三个斋舍,右边是明道、主敬、正谊三个斋舍。如今只留有东边的三间斋舍,西边的三间斋舍在1926年时被洪流摧毁。1927年,建成了我们现在所能看到的民国建筑,当时就是书院改制后的县立中学教学楼,现为展示与办公区。院前有棵一千五百多年的古樟,右下方有洗心泉。古樟树的旁边有宋名臣祠、靖兴寺,可通向渌江书院。

1.治学场所

讲堂是学院的中心建筑,位于学院的核心位置。从形态上,我们可以看出它在书院空间中的重要性。讲堂是传业讲课的地方,是讲课和传教活动的中心。其为三开间,深11.5米,向庭院开放,从而扩大了教室的使用面积,方便师生互动。

书院的收藏、培养和校对职能是学院最初始的职能,还因藏书而得名。书院的读书和讲学功能发展较晚,许多中小学院没有专门的藏书阁。例如,在湖南现有的15所学院中,只有9所学院有藏书阁,这表明许多小型书院不具备单独建立藏书阁的条件。尤其是清代,书院的功利性越来越强,其藏书阁功能也越来越受到轻视,清代渌江书院没有藏书阁。现在,渌江书院的藏书阁位于西斋舍二楼,是一座五跨一深的外廊式建筑,总宽15米,深7.3米。

2.礼仪场所

在人类早期的生产和生活中,人们不能完全控制自然和利用自然资源,一切活动都要靠天,人们以隆重的仪式拜天。可见,书院的礼仪场所也具有重要的价值。在渌江书院中,紧靠西斋舍的是宋名臣祠和靖兴寺,都是两进院落风格。宋名臣祠有两层楼,建于20世纪初,其两个院子有三个隔间,一号院深约7.3米,二号院深约10.3米。靖兴寺只有一层楼,建于唐朝早期。一进院落,只有一个开间,大约10.3米。第二个庭院有三个开间,宽约3.6米,深约10.3米。

自古以来,尊师重道就是中国优秀的传统文化。书院设立祭祀区,是为了纪念为书院发展作出重要贡献的先贤和人民。祭祀区也可以作为一个仪式空间,继续发扬其在学院教育中的作用。因此,书院的祭祀功能历来受到古代书院建设者的重视。宋代以来,随着书院制度的逐步完善,书院内的祭祀对象更加丰富,书院内的祭祀建筑也逐渐增多。渌江书院的礼殿为三开间走廊式建筑,深7.3米。它位于中轴线的末端,在整个书院中享有最高的地位。外面没有隔扇,是祭孔的地方,中间有孔子铜像和祭品香炉。

3.游息场所

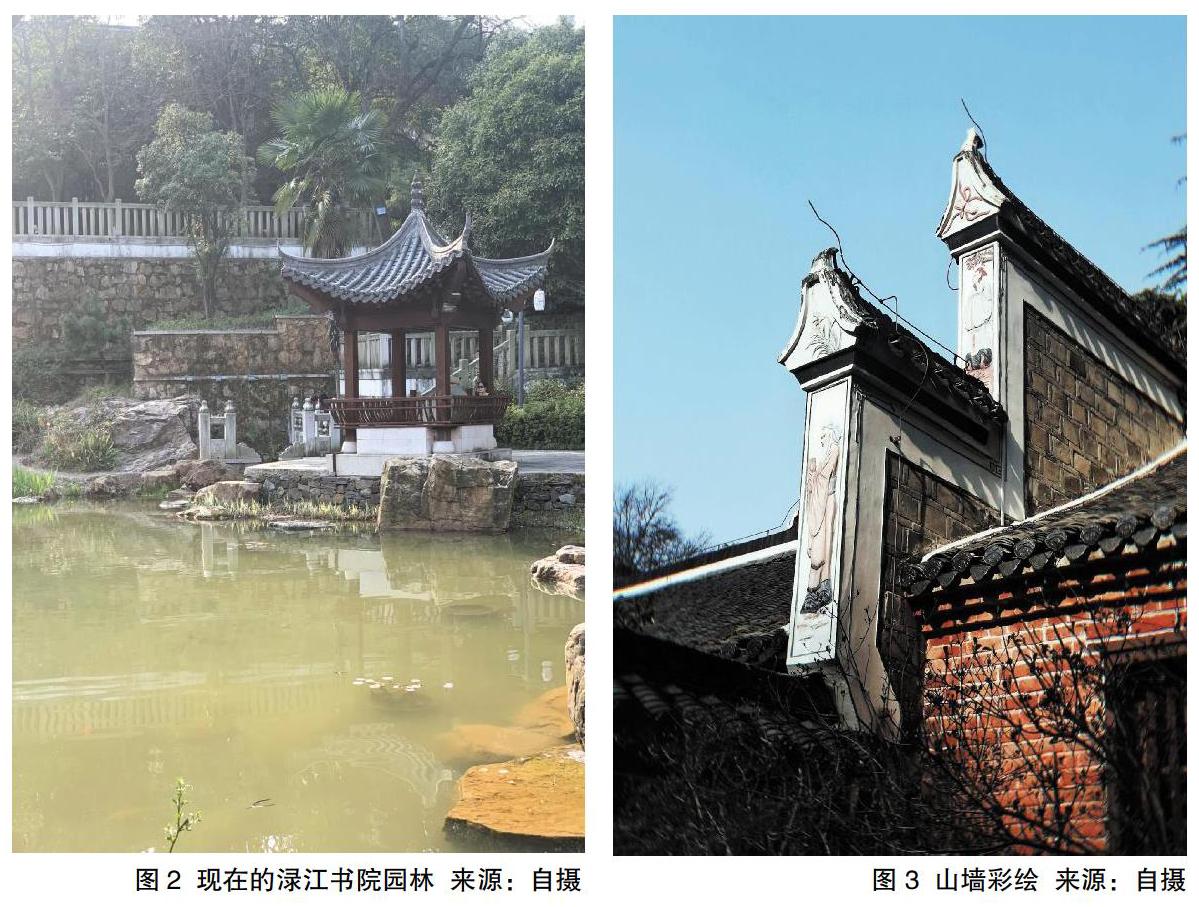

学院的园林区已成为教师和学生放松和玩耍的场所。自古以来,中国人就强调寓教于乐的意义,儒家的典籍《学记》就强调通过舒适的郊游来学习。朱熹也勉励他的学生在游玩中提升发展自己,并以此探索事物的真相。优良的环境能营造良好的学习与游息氛围。因此,大多数书院都很重视书院环境的选择。现在的渌江书院园林中有亭台和阁楼等构筑物,还有流水和假山,很好地将自然和人工建筑结合起来(图2)。

渌江书院的生活区主要供师生休息和学习,如斋舍、山长屋等。斋舍一般位于安静之地,多位于书院中轴线两侧。1829年的渌江书院有许多斋舍,轴心线两边都建了两排斋舍。为了营造一个安静的学习环境,两排斋舍的门没有朝着庭院敞开,还设置了一条水平走廊。山长的办公室和起居室都位于相对偏远的地方,通常在书院的后面。斋舍的规模直接关系到书院的规模。书院规模越大,学生就越多,需要的居住空间也就越多。虽然生活功能在书院的各项功能中并不突出,但生活区的面积往往是最大的。书院西侧是一座两层五跨的阳台建筑,与藏书阁大小相同。北侧是一个一层八跨的阳台建筑,通长30.3米,进深有3.5米和7.3米两种。礼殿两侧的次间分别为课士室和山长室,课士室是山长的办公场所,山长室则是起居室。

文人们追求书院的自然环境,充分地体现了他们追求超世脱俗的精神境界,以及完善自我道德与寄情山水的生活理想。严谨有序的空间布局与社会政治秩序联系在一起,充分体现了道的世俗性。

(二)朴素实用的装饰艺术

书院建筑是一种文化教育建筑。在满足建筑结构实用性和功能性的基础上,主要体现文人的风采和认知。在建筑装饰中,充分体现了乡土材料的自然艺术性,强调思辨与隐喻。这种含蓄的表达方式通过雕刻技术在建筑材料中得以体现。

渌江书院的整体装饰相对简单,体现了文人建筑独特的清新与优雅。经过最新一轮的整修,书院的墙瓦都是素色的,只有门前门廊柱子上的黄蓝色拱门可以看到学宫建筑在过去的遗存样式。据记载,过去的渌江书院主要建筑都是红色的。瓦当和主楼屋脊用黄色玻璃装饰,主楼顶部用蓝色装饰,都是官式建筑特有的色彩装饰。在书院檐下的处理中,除了上面的拱门是历史遗留下来的,其他都比较简单。梁枋和其他结构没有多余的装饰。就修缮后的書院而言,木雕处理只在方纹木隔窗和屋檐下镂空的木墙中呈现出来。石雕以柱基和石狮为主,柱基上刻有线条,没有其他图案。垛头的马头墙绘有泥塑(图3),其中包括文人、墨宝、书籍等,也是文人建筑的典型表现。

渌江书院的装饰朴素而不失典雅,简单而不失实用,进取而不失稳重,充分体现了湖南人勤快朴实、积极进取、脚踏实地的精神品质。

(三)单纯同一的建筑单体形态

渌江书院的大门是一座三跨外廊式建筑,宽10.7米,深6.5米,前廊2.1米。整个结构为砖木混合结构,屋顶为绿色瓷砖硬山式。两边有两个堆叠的屋顶,一对小石狮蹲在垂直的屋顶前。

讲堂为三开间、三进深厅堂式建筑,为砖木混合结构,屋顶为硬山顶青色瓦。讲堂向庭院开放,没有隔断。前廊有一个门洞通向两边的斋舍。明代太史墙前设有讲台,墙后的八边形门洞通向礼殿。此外,礼殿的建筑高度明显高于前两进,且凸出前廊屋面处建有镂花石窗,以通风散热。明间没有隔扇,是祭祀孔子的地方,两边的第二个房间分别是课士室和山长室。藏书阁屋顶的高度与礼堂相同,两个屋顶通过马头墙相互连接。藏书阁的具体空间格局无法考查,这里只能确定其地理空间。因此,翻新后的渌江书院仍将此作为斋舍。斋舍现在只有北部,原来的三间斋舍只剩下两间,所以建设之初的狭长院落演变成了现在的开放院落空间。此外,考棚、宋名臣祠和靖兴寺在学院后期都被改为宿舍。考棚与学院东侧山墙相连,它是一座两层九跨的外廊式建筑,全长26米,深6.3米。考棚的地势比北部的斋舍低,从北部斋舍可进入考棚二楼。丰富的高差变化和狭窄的庭院空间使其灵活宜人。从考棚穿过异形空间,就可以进入宋名臣祠的一层院落。宋名臣祠是一个有两个入口的庭院,据记载,二楼曾用作藏书阁。靖兴寺和宋名臣祠被一堵墙隔开,二者有着相同的格局,只是靖兴寺小了一点。以上建筑屋面均为青瓦硬山顶,山墙样式有猫弓背式和人字形两种。

单纯同一的建筑单体形态通过地势的高差、墙面的变化、平面的转折,使整个书院增添了不少趣味性、韵律性与节奏性。

三、渌江书院对现代文教建筑空间的启示

现代许多文教建筑空间缺乏地域性、文化性与创新性,而书院建筑出自工匠之手,借鉴多种设计的特点,又经过文人的指点建设、构思和整理,形成多姿多彩的建筑。书院建筑从多角度深层次地反映了地域文化特色,是一个极其重要的可验证的见证载体。对书院建筑实地考察可以发现,除了少数著名大书院建筑及周边环境得到了较好的保护与控制之外,大量散布在全国各中小城市以及乡镇的书院建筑及其周边环境均受到了不同程度的破坏。湘江流域的渌江书院由于受到较好的保护和管理,其建筑群保存完好,但周边环境却没能得到有效的控制:一方面,许多高楼在控制地带内建立,严重破坏了建筑空间外围的视觉效果;另一方面,老建筑的拆除,导致原有街道空间尺度感缺失,给传统建筑的保护留下很大的遗憾。 因此,对渌江书院建筑形态特征进行研究和探讨,对于湘江流域,乃至全国的传统书院建筑研究和保护工作,以及挖掘其文化内涵都有一定的借鉴和参考价值。同时,相关分析对现代文教建筑空间的创作也有一定的启发和借鉴意义。

四、结语

书院建筑呈现着一个地方的传统文化,因此为了挖掘地域文化而对书院建筑进行研究是必然的。本文针对性地对湘江流域的渌江书院进行调研、勘探、分析,以探索书院的建筑形态特征与文化价值。这有助于为传播湖湘文化,增强湖南的文化软实力,促进文化强省建设提供理论依据。

参考文献:

[1]邓洪波,黄沅玲.书院:读书人的文化遗产[J].中国文化遗产,2014(4):10-21,8.

[2]邓洪波,郑明星,娄周阳.中国古代书院保护与利用现状调查[J].中国文化遗产,2014(4):50-54.

[3]柳肃,李哲.岳麓书院古建筑修复设计的文化思考[J].华中建筑,2010(4):175-177.

[4]孔素美,白旭.中国古代书院建筑形制浅析:以中国古代四大书院为例[J].华中建筑,2011(7):177-180.

[5]江牧,周艺.传统书院景观设计与文化意韵之关系研究[J].新美术,2020(11):99-105.

[6]付予,彭玥.湘江沿岸传统聚落的生存与重塑:以株洲渌口老街为例[J].湖南包装,2018(6):81-83,92.

作者简介:

刘旺,湖南工业大学设计学专业硕士研究生。研究方向:地域文化与环境设计。

付予,硕士,湖南工业大学包装设计艺术学院副教授,硕士生导师。研究方向:城乡环境设计教学与研究。

通讯作者:

周飞碟,湖南工业大学包装设计艺术学院副教授。研究方向:数字媒体设计 。