塔河油田石炭系相控超深薄储层预测技术应用研究

2021-09-10蒋玉梅

蒋玉梅 郭 瑞

(中石化西北油田分公司, 乌鲁木齐 830011)

1 研究区概况

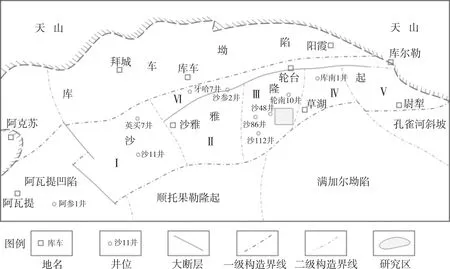

塔河油田构造为位于塔里木盆地东北坳陷区沙雅隆起中段南翼的阿克库勒凸起(见图1)。塔河油田石炭系属于奥陶系古岩溶地貌基础上的披覆沉积,沉积特点是下部超覆、顶部剥蚀。根据钻井的岩性和电性特征,结合地震反射特征,可将塔河油田石炭系卡拉沙依组分为下部的泥岩段和上部的砂泥岩段。上泥岩段主要为深灰色、褐灰色、棕褐色泥岩,平面上厚度较稳定。而砂泥岩段为大套褐色泥岩、棕褐色泥岩夹砂岩、含砾砂岩。从地震反射特征来看,砂泥岩段整体上存在3个连续分布且分布较广的强相位,依据这3个强相位可将石炭系砂泥岩段划分为4个亚段。

Ⅰ — 沙雅隆起;Ⅱ — 哈拉哈塘凹陷;Ⅲ — 阿克库勒凸起;Ⅳ — 草湖凹陷;Ⅴ — 库尔勒鼻状凸起

研究区为塔河油田北部工区。为了聚焦目标砂体,以电阻率的变化为主要依据,参考地震属性,将原先的第Ⅳ段划分为2个亚段,则研究区内石炭系砂泥岩段自上而下分别为CK1亚段、CK2亚段、CK3亚段、CK4亚段、CK5亚段。

(1) CK5亚段地层。厚度为66~110 m,以泥岩为主,局部发育薄砂体。

(2) CK4亚段地层。厚度为40~100 m,以泥岩为主,局部发育粒序较细的薄砂体。

(3) CK3亚段地层。厚度为20~90 m,稳定在80 m左右;砂岩粒度多为中、粗粒,含砾石,砾石粒径一般较小,以细砾为主,成分以灰绿色泥砾为主。

(4) CK2亚段地层。厚度为6~66 m,平均为55 m,稳定在60 m左右。

(5) CK1亚段地层。区域内顶部剥蚀,地层厚度为0~220 m,东南最厚,往西北逐渐变薄。砂、泥岩互层组合为主,泥岩主要为棕褐色、褐色,砂岩以中 — 粗粒为主,发育含砾砂岩及砾岩。

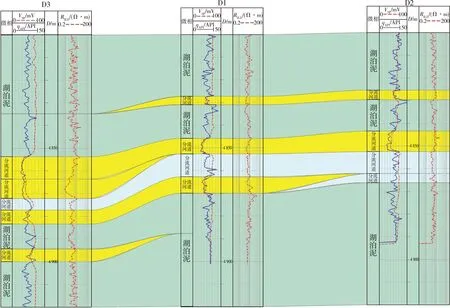

整个石炭系砂体表现出厚度薄(通常厚度小于10 m)、横向变化快的特征,CK4、CK5亚段岩性为细 — 中砂岩,CK1、CK2、CK3亚段岩性为中 — 粗砂岩,含砾石。油气主要发现于CK1、CK4、CK5亚段。本次研究的目标储层为CK1亚段的3号薄砂体储层(见图2),其圈闭类型为构造岩性复合圈闭。

图2 石炭系地层划分图

D井区3号砂体的发现,是在三叠系的部署油井D1。基于石炭系地震波形指示反演SMI属性研究的成果,兼探石炭系。D1井实钻油气层砂厚6.7 m,投产初期油压17 MPa,日产油25 t,不含水。后针对3号砂体部署两口新井(D2井和D3井),投产效果均较好,日产油42 t,油压稳定在20~24 MPa,表明井区具有一定储量规模。对薄储层预测技术的总结和分析,可用于指导后期石炭系井位部署。

2 沉积特征及微相划分

2.1 区域沉积环境

早石炭系中期,随着海水大规模的侵进,塔河地区开始了巴楚组膏盐型潟湖沉积和碳酸盐岩台地沉积(双峰灰岩)。其后海水退却,开始了潟湖沉积,形成了卡拉沙依组上泥岩段。该段地层沉积稳定,保存较全。其后北部阿克库勒凸起的抬升中伴随小规模海侵、海退的发生,在北高南低的宽缓斜坡上发育了卡拉沙依组滨岸潮坪相沉积。随着北部构造抬升的加剧,陆源碎屑供给明显增强,砂岩增多,粒度增大,与南部潮坪环境形成过渡性沉积体系[1]。石炭系卡拉沙依组沉积后曾遭受剧烈剥蚀,研究区北边顶部地层受到不同程度剥蚀。研究区石炭系卡拉沙依组为海陆交互沉积环境(辫状河三角洲前缘-潮坪)。岩性主要为砂岩、泥岩、砂泥岩薄互层。

2.2 岩心特征

D3井取心资料显示,研究区内CK1亚段3号砂体颜色均为棕灰色、灰色,说明水体较浅或氧化环境中所形成。沉积背景可能为近岸浅水的沉积环境。

D3井岩心垂向上总体呈下粗上细的正旋回,具有河道沉积特征,旋回内呈现明显的多套正旋回沉积,为多期河道叠置:各旋回上部主要为中、中 — 粗粒长石岩屑砂岩,偶见炭屑条带、炭屑纹层;下部为砂砾岩,砾径多在2~10 mm,存在冲刷痕迹,反映了河床滞留砾石沉积。

2.3 岩性标志

根据岩心观察及显微薄片鉴定,认为CK1亚段3号砂体岩性主要是中 — 粗粒长石岩屑砂岩。砂岩成分以石英为主,次要成分为长石和岩屑;砂岩粒度以中 — 粗粒为主,次为细粒;胶结物以灰质为主,胶结类型以孔隙式为主,分选性为中 — 好,磨圆度为次圆状。

研究区岩石矿物主要成分为石英,其次为长石和岩屑,总体成熟度较高。岩石粒度在不同区位存在差异,多为中、粗粒砂岩,少量细 — 中粒砂岩,反映出沉积期的水动力条件和能量较强。

2.4 测井相分析

通过测井曲线包括幅度大小、形态、接触关系及组合特征的分析[2],结合测井解释结论将地层剖面划分为有限个测井相,并用岩心资料加以验证,从而建立用测井资料描述地层沉积相的模式。根据D井区3口井的实钻井测井资料,按照测井曲线形态将其划分为钟形、箱形、漏斗形。

(1) 钟形。底部突变、顶部渐变,具有下粗上细的正韵律特征,这是水流能量逐渐减弱或物源供应越来越少的表现。河道侧向迁移的正粒序结构,也反映出退积砂体的粒序结构。其典型代表为点坝或河道充填沉积的产物,如D2井。

(2) 箱形。顶、底界面均为突变接触,反映沉积过程中物源充足、水动力稳定条件下的快速堆积或环境稳定的沉积,也反映出沉积过程中物源供给丰富及水动力条件相对较强。其典型代表为分流河道砂体的沉积,如D1井。

(3) 漏斗型。上部突变、下部渐变,下细上粗的形态反映出向上水流能量加强,多为河口部位的沉积特征,也反映出前积砂体的粒序结构。结合岩心观察,认为D3井具有多个正韵律叠加、多期河道进积的特征[3]。

2.5 沉积微相分析

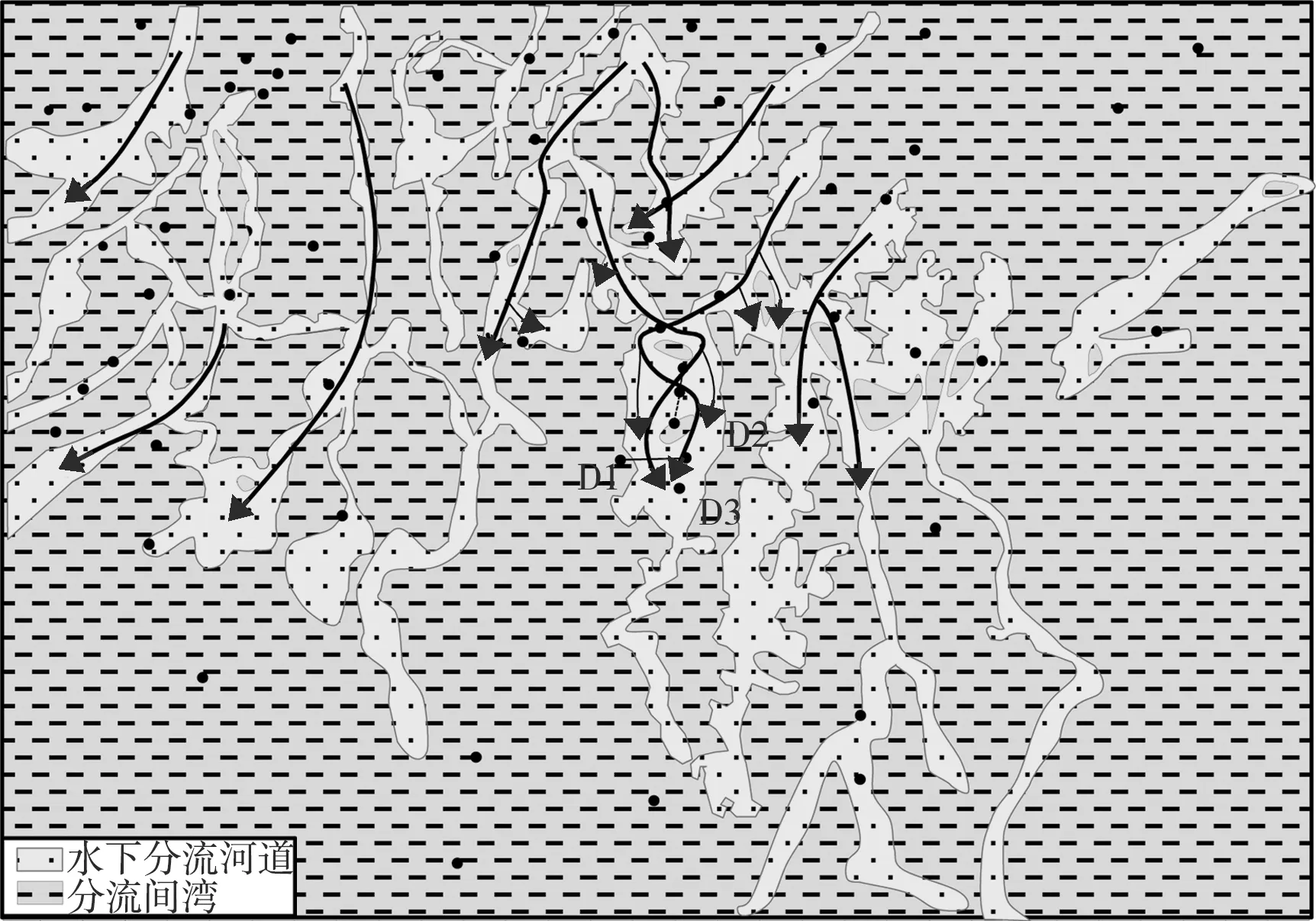

通过对D2井的岩心观察,发现沉积砂体粒度较粗,底部砾石发育,且磨圆度较好,发育平行层理,具有植物碎屑。同时,韵律特征明显,呈现多套下粗上细的沉积序列,为河道发育特征。从南北向剖面可以看出,目标砂体连通性非常好,但存在较明显的厚度变化,在部分井点出现多期河道叠置现象。D1井多套砂体之间也发育较明显的泥岩,为分流间湾微相(见图3)。根据研究区钻井岩心、录井资料、薄片鉴定资料和测井曲线分析,认为塔河油田D井区CK1亚段3号砂体为浅水环境下三角洲前缘亚相[4],主要以水下分流河道、分流间湾微相为主(见图4)。

图3 D1井区CK1亚段南北向连井剖面图

图4 D1井区CK1亚段3号砂体沉积微相平面图

3 储层预测

与能量相关的振幅、衰减等属性能够较好地反映砂体的大致展布规律。在此,针对研究层组重点开展地层切片属性提取,结合振幅属性寻找砂体边界;同时,利用等高程对比方法还原分流河道沉积演化期次,落实优质储层;最后,运用叠前反演技术预测储层发育情况。

3.1 常规地震属性

对于塔河油田薄砂体储层预测,常规地震技术包括地层切片预测和能量属性预测。

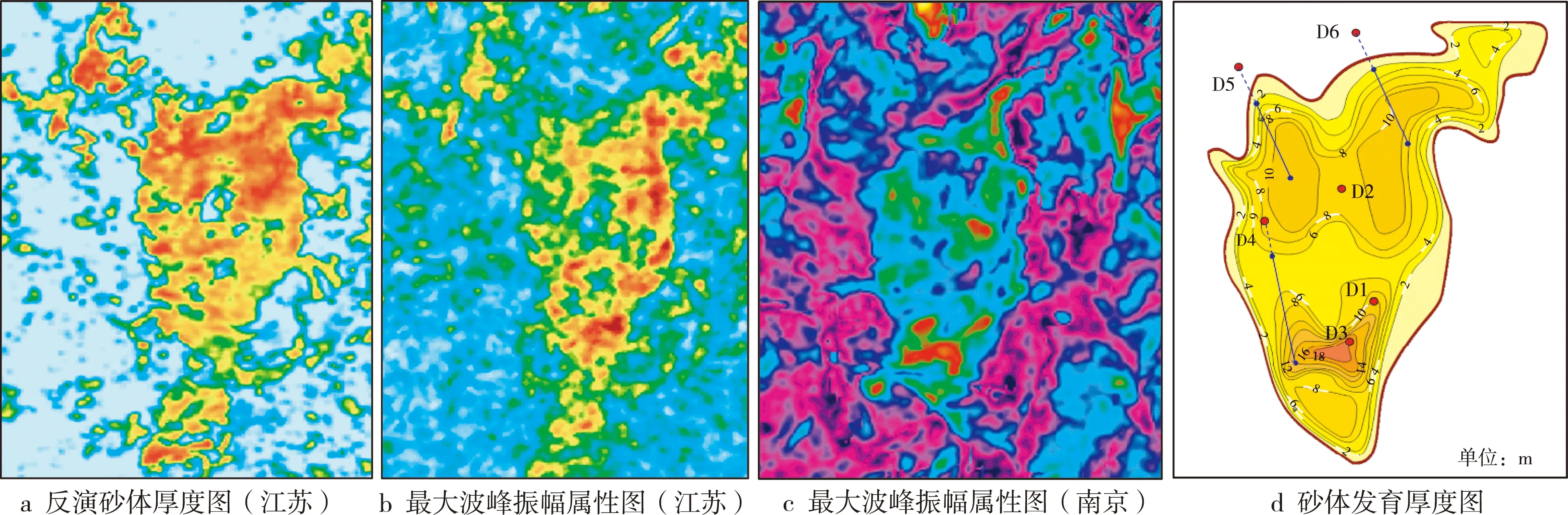

地层切片技术的原理是:在层序格架内以2个等时层序界面为顶、底,在层序内按照地层接触关系等比例内插一系列的层面;在变化的时窗内,根据内插层面内的数据生成地震属性切片,此切片更接近于等时沉积界面[5-7]。塔河油田D井区选取柯吐尔组和双峰灰岩,以这2个沉积的稳定等时层序界面作为顶底,根据地层接触关系生成内插模型,并按层序厚度等比例分成连续的小层,选定距离砂体较近的稳定小层,提取地层切片(见图5)。

图5 塔河油田D井区CK1-3号砂体时间切片图

根据图5地层切片中分析,研究区内发育多条南北向古河道影像,切片河道影像内属性响应特征明显。其中,西部D井区属性强于东部属性,且展布范围更宽。如西部D1井区为多条河道叠置,储层特征优于东部。结合区域振幅属性(见图6),认为研究区域位于多期河道交汇之处,是砂体发育的有利区域。

图6 塔河油田D井区CK1-3号最大波峰振幅属性图

3.2 河道期次划分

分流河道的特点是横向迁移摆动迅速、河床缺乏稳定性、侧积现象较为普遍。在同一河道,同一时期沉积的顶面距标准层应有基本相等的高程,而不同时期沉积的河道砂体顶面高程应不相同[8]。因此,选取砂体顶部较明显的高GR处作为等时界面,在相对等时的小层地层单元格架内,根据高程差异确定河道沉积时期。

如图7所示,在标志层顶拉平的条件下,小层对比剖面上3口井的河道砂体无高程差,这说明2口井所钻遇的河道砂体发育时间一致。但是,从小层对比结果来看,3口井分别钻遇2套以上砂体。Ⅰ期河道沉积时期相对较早,Ⅱ、Ⅲ期河道沉积时间接近,且D1井未钻遇Ⅱ期河道,D2井未钻遇Ⅰ期河道。D3井投产Ⅰ期河道,自喷采出0.12万t后停喷,因此认为Ⅰ期河道供给能力不如Ⅱ、Ⅲ期河道。分析认为研究区河道沉积模式是,在D1、D3井底部发育能量相对较弱的Ⅰ期河道,主要出油砂体来自Ⅱ、Ⅲ期河道。

图7 塔河1区石炭系CK1-3号砂体小层对比图

3.3 储层定量预测

前期薄储层预测中多采用叠后反演技术,收效甚微。而本次研究利用横波资料进行叠前反演,在塔河油田碎屑岩油气藏尚属首次。通过叠前反演[9],可以同时得到泊松比、纵横波速度、密度等弹性参数。原始资料为弹性参数更为丰富的道集数据,反演结果不仅使分辨率有一定的提高,对区域内岩性和物性预测也作了更深层的表征,实现了对有利储层的定量解释,突破了超深层薄砂体定量预测技术瓶颈。

根据上述分析,Ⅱ、Ⅲ期河道沉积时间接近,地震资料无法单独刻画出来,因此,在储层预测中对Ⅱ、Ⅲ期河道进行了整体刻画。在沉积微相的约束下,利用D3井横波数据,建立岩石物理模型,采取叠前反演技术[9],同时结合地震属性等资料,进行砂体有利区域刻画及储层定量刻画,最终明确砂体发育区及其发育厚度,结果如图8所示。

图8 CK1-3号砂体的地震属性及发育厚度图

3.4 圈闭落实情况

通过油藏描述和圈闭落实,井区落实原油地质储量131万t。目前,针对砂体展布有利区域已完成3口新井(D4井、D5井、D6井)的部署任务。同时,为提高单井控制储量,实现稀井高产,将井型均设计为水平井。预计新井动用储量为60万t,单井日产能30~45 t,可采储量15万t。

4 结 语

通过CK1-3出油砂体取心资料、岩性特征、粒度分析、测井响应等因素综合分析,认为研究区储层具有典型的辫状河三角洲前缘的水下分流河道沉积特征。通过地层切片和等高程技术结合分析,认为研究区域发育多套分流河道,多期河道的交汇处是砂体发育的有利区域。通过时间切片和地震属性定性刻画薄砂体储层边界,结合叠前反演对薄储层砂厚和物性进行定量反演,落实圈闭储量131万t,极大地提高了圈闭落实和储量规模的准确度。相控模式约束下的多属性与叠前反演薄储层预测技术在塔河油田石炭系的应用尚属首次,可为今后塔河石炭系薄储层预测提供可靠的参考依据。