政府·学者·百姓:民国山西造林运动的三个视角

2021-09-09李建

李建

摘 要:有限的森林资源与不断增加的产业需求,使得林业的发展在很长时间内处于一个较为矛盾的位置。近代以来,林业资源在经济、生态环境等方面的战略地位变得愈益重要。为了促进林业的持续发展,民国时期曾兴起一场造林运动,山西的造林运动则是其中较为典型的。以阎锡山为首的政府官员,出于对加强政治控制、经济发展的需要,倡议植树造林,积极改革,出台了一系列有利于林业发展的政策;姚传法、凌道扬等学者不断推动林业教育的发展与改革,对林业发展建言献策,主张合理利用,以科学的分析推动山西林业的发展;与此同时,普通民众出于对生态环境改善以及生计的考量,种树以造福子孙,积极参与造林运动,成为造林运动的生力军。这些都使得山西林业及其相关产业的发展在短时间内取得极大的进步,森林覆盖率快速提高,生态环境有了改善,涉林产业快速发展,木材不仅能供应本省,还销往其他省份。加强宣传,发动各阶层人员共同参与造林运动是取得成绩的重要因素,但运动中表现出的效率不高,偏重经济、忽视生态等仍是主要制约因素。从发展的角度出发,对民国时期山西这场造林运动的成功因素及经验教训进行分析总结,可以促进当下森林资源的合理规划和开发利用,亦为城市环境改善和美丽乡村建设提供更多历史经验。

关键词:民国;山西;造林运动;林业资源

DOI:10.16397/j.cnki.1671-1165.202102019 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、问题的提出

林业资源对于国家和民众来说都非常重要。大到国家经济发展,小到百姓衣食住行都能与林业的发展相联系,故历来受到重视。早在旧石器时代,先民们认识到木材可以弯曲,有弹性,于是发明了用木材制作的弓和箭,使狩猎的效率得到提高。[1]到了近代,人们更加认识到林业资源的重要性。在1890年,孙中山就有感于家乡林业之衰颓,在《致郑藻如书》中提到:“今天下农桑之不振,鸦片之为害,亦已甚矣!远者无论矣,试观吾邑东南一带之山,秃然不毛,本可植果以收利,蓄木以为薪,而无人兴之。农人只知斩伐,而不知种植,此安得其不胜用耶?蚕桑则向无闻焉,询之老农,每谓土地薄,间见园中偶植一桑,未尝不滂勃而生,想亦无人为之倡者,而遂因之不讲耳。不然,地之生物岂有异哉?纵无彼土之盛,亦可以人事培之。道在鼓励农民,如泰西兴农之会,为之先导。此实事之欲试者一。”[2]孙中山从家乡林业发展,由浅入深,能够为国家林业发展出谋划策,实为林业发展之幸事。

刘汉城在《由森林利益说到山西目前的林业问题》[3]中也提出了生产木材、供给副产、增加燃料、利用荒地、保护土壤、便利牧畜、利用劳工、发展实业、有利战争、容纳资本、充裕国库等十几种直接利益以及调和气候、涵养水源、固结表土、防御洪水、预防旱灾、防止暴风、抵制颓雪、有利渔猎、裨益卫生、点缀风景等十种间接利益。虽有一些认识在现在看来并不十分科学,但可以看出对林业问题的认识已比较全面。

从社会环境来看,在近代国家的发展中,一方面,林业在国民经济发展中扮演着越来越重要的角色,如木材作为一种重要原料在工业发展中占有很大比重,果树经济得到了快速发展。故在1906年,清政府被迫实行的改革浪潮中,正式将商部改组为农工商部,农林的开发及保护事务开始受到中央政府的重视;1909年,农工商部又推广农林简章二十二条,这一事务上升到了国家的高度。

另一方面,随着对林业资源长期的掠夺性使用,使得森林资源减少后,引发了诸多环境问题。例如城市周边地区的树木减少,直接影响城市的环境和面貌。具体到山西而言,森林分布状况更是不容乐观,从1921年政府的一组统计数据(表1)可以看出,山西省的荒山荒地面积接近80%。

从自然环境的变化来看,民国七年至民国九年发生了大的干旱,此次干旱的规模之大在北方地区实属罕见,农学家饶茂森在北上目睹受荒景象时曾惊呼:“今岁直、鲁、豫、晋、秦诸省荒灾情形,据报纸宣传,殆为此前未有之荒象。”[4]而干旱的原因之一就是森林面积减少,涵养水源能力降低,故林业资源的管理问题亟待重视。

由此,在全国范围内兴起了一场造林运动,阎锡山积极响应这一号召,在山西省内开展了一场轰轰烈烈的造林运动。造林并非一人一日之功,为此各界人士都对这一时期的造林运动做出了自己的努力。

二、政府视角:努力倡导,积极改革

林业资源是国家经济发展重要的基础性资源。传统社会中,百姓多以薪柴取火炊米,各种果树、经济林的种植,也是农民重要的经济来源。乾隆时,直隶总督高斌在向皇帝呈递的奏折中就写道:“天津、河间各属土性宜枣,种植最多,上年灾民借此存活者不可胜计。深、冀亦产桃梨。”[5]就山西来说,果树、经济林的税收还是地方政府税收的重要项目,稷山枣远近闻名,同治《稷山县志》记载:“枣税,枣二千八百三十一株,赋米一百一十三石六升。椒税,椒四百一十五株,赋钞一十二锭二贯二百五十文。”[6]晋南的柿子产量也较盛,仅《猗氏县志·赋税》篇记载:“柿饼一千斤,每斤银二分五厘。”[7]这些地区的果树、经济林等物产丰富,是当地的重要税收来源。

近代以来,洋务运动兴起,洋务派兴办了各式与国家发展相关的工业,加快了我国的近代化进程。在山西,由于自然资源丰富,主要兴办各种军事工业,煤炭、采矿等重工业,1895年,山西巡抚胡聘之加大了对近代军事工业的创办力度。1898年在太原北门外创建了山西机器局,从国外购买零配件进行组装,主要修理枪械,兼造大刀、戈矛、洋鼓、洋号等。[8]1906年,刘懋赏、冯剂川、渠本翘等开始筹建正定公司(保晋公司前身)[9],之后设立平定、晋城、大同、寿阳等四个分公司,专营采煤业。这些工业对基础资源的需求量极大,林业资源就是一项重要资源,所以对木材的需求量也急剧增加。

民国建立后,民族资本主义迅速发展,对于林业资源的开发和管理显得更为重要。民国时期政府针对农林事务设立了一套行政管理机构。南京临时政府就设立实业部,张謇为首任总长,分管农务、矿务、工务、商务四司。林业之行政,归属于农务司。在北洋政府时期,实业部一分为二,分農林和工商两部。这些部门的设立,对林业起到了有效的管理作用。在山西,辛亥革命以后,阎锡山逐渐成为山西的督军和省长,设立了农矿厅。农矿厅负责林业的管理和开发事宜,以及宣传造林运动,下设林业试验场,负责林业科学研究和开发,阎锡山通常每年在植树节前往林业试验场参加植树典礼。此外,由山西农矿厅主办的《农矿季刊》,是这一时期山西农矿类重要刊物,登载山西部分有关林业的政策法令,起到了重要宣传作用。

在管理机构的设置方面,1916年,阎锡山将山林总局从巡按使公署中划出,设技正、技术、庶务等。1918年又改为大林区署,管理山西全省林业事宜。在阳曲、五台、宁武、大同、长治、蒲县等地设立小林区署[10]232,管理和开发当地的林业资源。战争爆发后,1937年,日军于11月8日侵占省会太原。1938年4月20日,伪山西省公署成立,设民政、财政、教育、建设、警务等五厅。在建设厅内设农矿科,科下设农业、林垦、水利、矿政等四个股[10]253,以此来实施对山西林业资源的掠夺。

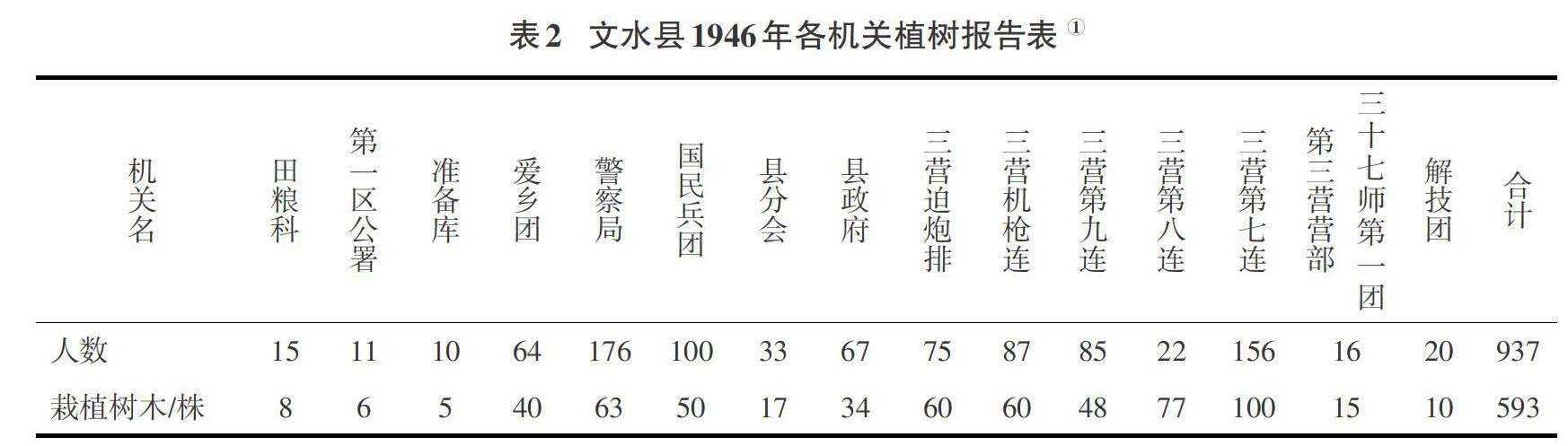

从民国时期山西政府实施的一系列政策中,也可以看出政府对山西的护林造林事业相当的重视。1917年,阎锡山的“六政三事”中“植树”“造林”事宜,兴起了山西的一场护林造林运动,省政府、市县政府在其中都起了积极的倡导作用。阎锡山政府在民国十八年(1929年)发布《造林运动宣传纲要》(山西省档案馆藏),并印发到各级机关单位,共分六章,详细说明了此次造林运动的意义、好处及政府官员应有的努力措施,其中还提出了“造林是振兴我国实业运动的先声”“造林事业成功万岁”等口号,将山西造林运动推向高潮。此外,当时集军事与政治权利于一身的阎锡山政府,还号召军队也参加造林运动。从表2可见,各县级政府也与地方军队积极参与。直到抗日战争结束后,恢复造林运动仍在进行。

此外,为更好地对林业资源进行保护,民国政府和山西省政府出台了一系列法律法规来保护和合理开发森林。民国三年(1914年)、民国二十一年(1932年)、民国三十四年(1945年),都颁布过森林法。确立了林业资源的归属权,从国家层面,还划定了“保安林”,保障国家公共事业用林和国民集体经济林。民国四年(1915年)、民国二十四年(1935年)、民国三十七年(1948年)年颁布了相应的实施细则。三部细则对森林归属权逐渐细分,到1948年,对国有林、公有林、私有林的划分及其转让关系已规定得较为详尽。对于保护和破坏树木的奖惩制度也渐趋完善。山西省政府在阎锡山政纲的影响下,也颁布了各项法令简章。而在建立大、小林区署的同时,制定了相应的规程;为鼓励民众开垦造林,颁布了《山西省承领荒山荒地造林条例》;为号召植树造林,颁布了《种树章程》《汽路种树章程》《栽树注意事项》等。山西省政府及下辖各县政府在民国七年至二十五年间(1918—1936),共颁行山西地方林业法令63种,其中,章程类10种,林权类4种,植树类8种,采种类3种,育苗类6种,造林类7种,管理类15种,训练类2种,考核类8种。[11]县法规7种,平定、沁源、阳曲、五台、浮山等还出台了本县种树造林法规。一系列的法律法规,为林业资源的保护提供了制度保障。

山西山区面积广大,山地占国土面积比重较大,与国内其他地区相比,造林难度较大,大林区署的设置在省内分布偏重于森林资源分布的地区,一些山区县虽造林难度大,但也出台了适合本县实际情况的造林法规。政府的一系列改革以及政策、法规的出台,是吹响山西造林运动的号角,对于号召各界参与造林护林行动具有重要的引导意义。

三、学者视角:科学造林,合理开发

民国初年,在教育部门新政策的影响下,一些综合性高等院校纷纷设立与农林有关的专业,聘请从国外留学归来的学子任教。林学家梁希就是在中国近代林业教育兴起时留学日本,在中国近代林业教育发展时回国从事林业教育和教学。[12]这一时期还涌现出了凌道扬、姚传法、韩安、李寅恭、陈嵘等一系列有影响力的学者。凌道扬在《振兴林业为中国今日之急务》中提到:“举世文明各国,莫不注重林业。以林业关于一国之生计实大也。我国人尚不知培植森林之法,以故国中童山赤土,一望无际……如吾人欲一雪斯耻,并解除将来生计上之困难,则惟有合群力以振兴林业为当务之急耳。”[13]文中呼吁政府重视林政,所体现的“振兴林政”的思想在今天都有重要的意义。姚传法在林学方面成就很高,深知保护林业重要性,在国民政府任职时,曾亲自参加过《森林法》草案的拟定工作,他还指出“森林法是国家大法之一”[14]。这些学者的林业发展思想,对于这一时期的造林运动有着促进作用。

私立金陵大学等高校在教育改革的影响下率先在农学院下设立森林系,从1915年开始,阎锡山就选送学生前来学习。1“国立中央大学”、北平大学也都随后开设农林科。此外,还建立了私立的岭南农科大学、公立的西北农学院等专业性的农科大学,培养了一大批早期的林业方面专门人才。在山西,1902年即建立山西农林学堂。民国后,阎锡山认为:学校里培养人才,应该尽快向着实际生产方面来努力,如垦殖、水利、农业、畜牧、化学、机械、电气学等。2其对职业教育相当重视。根据“教育部”的《实业学校令》,1915年,即开始设立甲种农业学校。到1919年,山西省创办的甲种农业学校已达四所,在校学生535人,经费达32 830圆[15],农林职业教育已达相当规模,其中省立第二甲种农业学校在1916年时,办学规模就仅次于江苏省立第一、第二甲种农校,居全国第三位。[16]民国早期农林专业培养的林业人才,为开启民智,倡导普及科学造林运动作出了卓越的贡献。

民国时期也是学术团体、各种期刊兴盛的时期。农林学术团体合众人之力,推动我国农林事业的发展,中华农林学会也是最早的全国性的农林类学术团体,并逐渐在各省设立分会,曾办《中华农林学报》,办至第四期时分为中华农学会和中华林学会,《中国农学会报》单独举办,继续以发表农林研究成果、讨论农林社会问题为主题。此外,较有影响力的农业期刊还有金陵大学主办的《农林新报》、西北农学院主办的《西北农报》。另外,各地方院校、各省农业部门也都兴办农林类期刊,这些期刊虽发行时间长短不一,但一定程度上都对研究当地农林发展作出了贡献。《农铎》是民国时期由山西农业专科学校发行的农业期刊,内容主要由本校学生、教职工编写,还有部分专家供稿。《农铎》杂志亦是山西护林造林运动中知识分子探讨的主要阵地之一,每月一期,向公众普及知识,如季森《培养果树应注意的幾件事》、何其荣《森林之灾害与预防法论》。并且发表相关评论,如粟仓西《山西十年造林计划应分期进行之拟议》、邢廷辅《拟设山西枣林事务所意见书》等。登载的多篇倡议性文章有较大的影响,如1933年,林四级学生贾征发表《提倡造林可以富国》,文中写道:“惟有提倡植树,广事造林,使山野荒凉之状况,变为缘荫遍地万木参天之胜境,藉达野无旷土,国无游民之目的。”[17]描述了造林事业美好蓝图。

随着政府的倡导和林业事业的发展,学者们对森林资源的关注范围也越来越广,共同为农林事业出谋划策。主要有从经济学方面讨论如何从林业资源中获利最大化的,如民国初年,国外一些有一定影响的林业经济学著作开始传入,如瑞典帕特森的《瑞典的林业》、哈密尔顿《瑞典森林经济政策》。当时居住在山西林区的农民已可识别这些林木的经济价值,林业专家曾带领学生到山西方山县考察,并撰写《山西方山县森林的概况》一文,“闻南阳山森林面积八十万里,树木种类以云杉、落叶松为最多,该处森林均属人民私有,专售于木厂”[18]。林场的私有和木材的商业化在当时已兴起。也有对林业的技术、园艺问题的研究以及树木的改良与保护,如刘成谕在《对于山西十种主要树木的造林法》写道:“我们山西的木料想要够自己使用,抵制外货,非设法扩大造林不可。”[19]文中对适合山西种植的松树、柏树、杨柳树、榆树、槐树、杄树、槲树、漆树、椿树、鸟柏树等十种树木的生长环境、性质等进行了分析,总结了较为科学的栽培方法。另外,在森林资源的生态环境贡献、环保功能发掘方面,山西籍水土保持学家任承统做出了重要贡献,他是中国水土保持研究的奠基人,曾发表《植树固堤的研究》[20],对植树于堤坝环境的改善进行了研究。相应地,一些学者提出的观点,对阎锡山的影响也很大。如陈植在《论兵工造林》中提到:“占造林经费之大部分者,为场夫工资。今既以兵造林,工资可无另支。”[21]这对于减轻造林的负担有重要意义。阎锡山据此就大力提倡兵工造林,倡导兵民合一,号召军队加入运动。

此外,还有一些其他领域的学者也对林业方面的其他社会问题进行了探讨。林业学者们的努力为护林造林运动奠定了理论基础,造林运动有了科学方法和理论的指导。

四、百姓视角:全民参与,互相监督

在民国山西这场护林造林运动中,普通百姓是最基层的力量,也是分布范围最广的。这一广泛的群体之所以能参加到这场运动中,主要有两个因素,即政府有力的倡导和传统思想的影响。

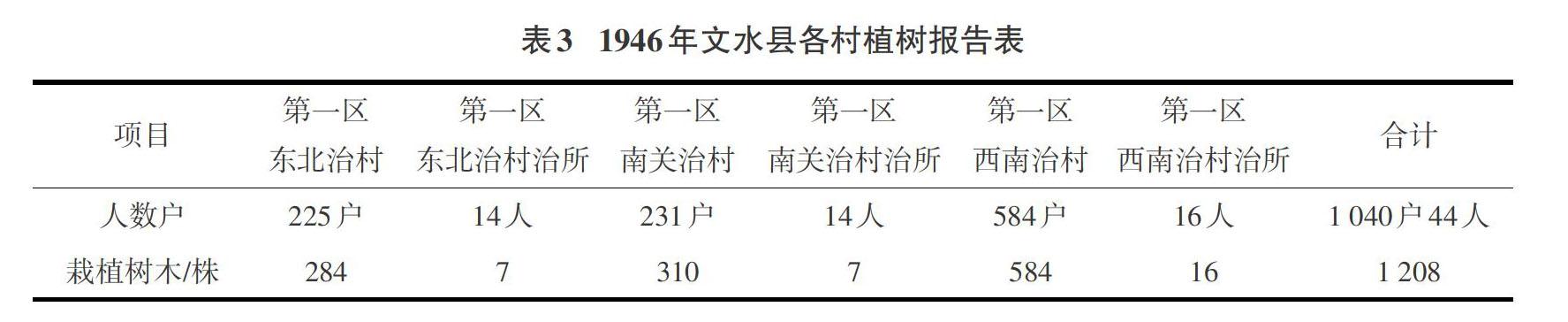

政府的有力倡导是百姓参与的重要动力,政府将普通民众的积极性充分调动起来,号召全民参与。植树节的设立是最具影响力的措施之一,1915年7月31日,北京政府申令宣示清明节为植树节。1916年4月5日,民国第一个植树节,北京举行了盛大的植树典礼。[22]阎锡山作为山西省省长,每年清明都手植一株,以起到示范作用。1928年3月1日,国民党中央执行委员会决议,于总理逝世纪念日各地举行植树活动,以提倡植树造林。[23]山西积极响应植树节活动,甚至一度出现了植树节、清明节都举行植树活动的现象。在一份《山西省各县造林实施计划》中,以利用划分份地,确定森林地实行造林逐渐完成无山不树木的目标。号召人们以治村为单位划定造林地,按本村人民力量大小完成1,如表32,这样每年的例行植树活动直到抗日战争结束后,仍在全省乡村一级的基层组织中沿袭了下来,至今还保留有较多材料记录。

传统观念对百姓参与护林造林运动也有重要的影响。受传统自给自足小农经济模式的影响,百姓对森林资源的依赖性很强,尤其在广大的农村地区,以薪木作为取火的基本来源,以供日常做饭、取暖之用,此外还有生产、生活工具的加工,建筑材料的使用等。陈嵘在《森林与建设》中提到:“中国四万万人中贫者仍居茅屋陋室,北方有居土穴者,而中国上等社会之居室乃有类于庙宇,则改建一切屋室,以合于近世安适方便之式,乃势所必至。”[24]由于森林被樵采后,短时间内难以恢复,而人们对于其需求又常年不变。现实与需求的差异,使人们逐渐认识到森林资源的重要,故逐渐被动地产生了保護森林资源的意识。直到民国,随着人口增长,这一矛盾更加凸显,保护的重要性显现出来。

传统“风水”思想、宗教思想也使百姓能主动参加护林造林运动。传统的“风水”思想认为,有山、有水、有树的地方为最有灵气的地方,故一些寺庙多分布于山中,如山西省的佛教圣地,亦是我国的佛教圣地——五台山,五台山寺庙群所在的群山里,方圆几里是禁止樵采的,这已经是当地约定俗成的。在重要的节日里,民国的士绅还会亲自带头植树。传统的宗祠、坟茔附近也是要植树的,有“荫蔽子孙”之意。所以常有长辈带领族人种树。有的村庄一村一姓,植树也就成了全村百姓共同的义务。山西灵石县静升镇现存有民国二年的《尹方村伐树栽树碑记》记载:“尝闻创始难,守成亦不易,如吾邨公产有柏树十数株,先辈既创之于前,曾见培之植之,我辈当守于后,何忍斩之伐之……方今请求林业。又向公地载松柏杨柳等树百余株,数十年后林业,不特可以少壮观瞻,亦可上继先辈培植之力。”[25]此即对村集体植树的一个详细记载。

另外,树木中的松树、柏树长青,在人们的思想观念中有“长寿”之意,故在家中长辈过生日时,有为其种常青树的传统,称为“寿林”。阎锡山在1933年的日记中曾记述了在父亲七十二岁寿辰的时候,为其种树的事件:“奉父命,愿就荒山与村造林十万株……福寿山龙凤嘴在内完成一万株,为民国二十一年,余父七十二岁过寿纪念林,名为寿林,亦为村公有。”[26]

对于这些森林资源的保护和利用,通常都是约定俗成,运用百姓的道德观念来进行规范。在一些寺庙和大型的林场也有立碑以起到约束百姓的作用。山西黎城县现存的碑记中即有相关记载,如有关保护寺庙林地的《岚山社禁山碑记》记载:“盖岚山松坡,培林极其茂盛;龙洞神水,祷雨甚为灵应。是以黎之八景有“岚山夜雨”之称也……奉批之后,公议禁山,凡庙**前后左右系属社山者,一概严禁,不准**薪,放畜等弊,永远禁止。覔人看巡。凡禁山界内及庙院均有碑记,以志不忘云尔。”[27]453此碑立于民国十三年(1924年),是岚山社周边四村共同为保护寺庙林所立。在保护利用公有林地方面,有立于民国二十三年(1934年)的勒石《羊和角禁山碑记》,其对林地范围进行了详细的记录,并对违反禁山规则者进行的惩罚有明确的规定。其中记载:“……将中方洞阳坡东至黄龙洞东岭,西至採井漥西岭,下至旧界,上至大崖。南贝旧有松林,四至照旧。村下堂耳坡及马王庙坡,均在造林地点以内,俟河不得樵牧,又不许开垦,如有违者,定有规条,垂诸金石,以志不忘云。罚款,入社一半,巡守一半。牛羊入禁,罚大洋一元至二元,骡马驴入境,罚大洋一元至三元,入禁砍者,罚大洋二元至十元,黑夜犯者,量身罚之。”[27]476

百姓的共同参与,使护林造林运动的规模更加庞大,护林造林运动取得的成果与百姓的积极参与是分不开的。

五、山西造林运动评价

民国时期山西的这场造林运动,是由政府发起倡导的,起着导向性的作用,而学者及知识分子的加入,为这场运动提供了理论依据,广大百姓更是这场运动的主力军。这是一场自上而下的运动,经济林因时因地的种植,更好地为西北实业公司、保晋公司输送着原料,基本满足了山西本地的需要,并且还可将部分木料运往外省销售;广大林区的建设也取得了长足的进步,农村的环境面貌也有了改善。此外,阎锡山的兵工造林对减轻造林的支出有积极的作用。1937年有学者从陇海线往同蒲线换乘时,即对比了河南、山西两省的环境:沿途经晋南各县苗木尚佳,树木亦较豫西多,且不似豫东陇海线两旁沙渍地带之荒凉。[28]

但在这场造林运动中也暴露出了一些不足与缺憾。首先,政府倡导的造林运动更偏重经济效益。这一时期的煤炭开采也较为兴盛,煤炭开采造成大量的地表植被受到损坏,但却没有建立专门的补偿机制,使得环境状况愈发恶劣,如晋东的阳泉、寿阳一带,保晋公司以及一些私人小煤窑的修建,由于地质破坏,树木涵养水源能力变弱,一度使境内河流流量锐减。其次,林区的建设并不均衡,部分山地区域仍进展缓慢,一些森林资源极度缺乏的地区的这种状况并没有得到改善,如晋西北的右玉县,在清末已出现森林面积大量锐减,土地荒漠化严重的问题,但在民国时期的造林运动中并没有受到重视,以至出现“十山九秃头,风起黄沙飞”的状况,在新中国成立初期一度成为严峻的挑战。此外,虽由政府倡导,每年举行植树活动,但多流于形式,植树过程中动用大量人力物力,耗费巨大,但取得的成绩远不如预期。王社教也在《民国初年山西地区的植树造林及其成效》中指出:“这种只求栽种数量,不求栽种质量,明目张胆地冒功浮夸的做法,除了扰害广大民众以外,并没有什么实际的效果。”[29]

新中国建立后,山西的土地也孕育了优秀的植树造林精神——右玉精神。这是新时代植树造林运动中产生的一种具有深远影响的民族精神。在习近平总书记提出生态保护“两山论”的今天,造林运动中体现的造林精神就成为保持“绿水青山”的保证。

民国山西这场造林运动取得了一定的成功,而从这场运动中获取的经验、教训,推动了当今森林资源科学的开发利用,也对今天城市环境保护、美丽乡村建设具有重要的借鉴意义。

参考文献:

[1] 熊大桐.中国林业科学技术史[M].北京:中国林业出版社,1995:1.

[2] 萧嘉.孙中山与林业建设[J].云南林业,1991(2):27-28.

[3] 刘汉城.由森林利益说到山西目前的林业问题[J].山西农学会刊,1939(1-2):49-68.

[4] 饶茂森.吾人对于北省荒灾之感想[J].中华农学会报,1920(1):1-3.

[5] 中国科学院地理科学与资源研究所,中国第一历史档案馆.清代奏折汇编——农业·环境[M].北京:商务印书馆,2005:80.

[6] 沈凤翔.稷山县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976:231.

[7] 潘鉞,宋之树.猗氏县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976:182.

[8] 杨茂林.山西文明史: 下卷[M].北京:商務印书馆,2015:1275.

[9] 杨玉霞.山西近代煤矿企业的个案研究[D].太原:山西大学,2012:11.

[10] 温贵常.山西林业史料[M].北京:中国林业出版社,1988.

[11] 王仰东.山西林业史话[M].太原:山西春秋电子音像出版社,2007:25.

[12] 胡文亮.梁希与中国近现代林业发展研究[M].南京:江苏人民出版社,2016:44.

[13] 凌道扬.振兴林业为中国今日之急务[J].约翰声,1921(4):不详.

[14] 姚传法.森林法之重要性[J].林学,1944(1):1-3.

[15] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编第三辑·教育[M].南京:江苏古籍出版社,1991:418-419.

[16] 申国昌.守本与开新:阎锡山与山西教育[M].济南:山东教育出版社,2008:315.

[17] 贾征.提倡造林可以富国[J].农铎,1933(60):7-8.

[18] 林刚.山西方山县森林的概况[J].中华农学会报,1926(49):81-82.

[19] 刘承谕.对于山西十种主要树木的造林法[J].农铎,1935(105):4-17.

[20] 任承统.植树固堤的研究[J].农林新报,1925(31-32):不详.

[21] 陈植.论兵工造林[J].中华农学会报,1924(47):1-4.

[22] 张小波.仪式的浮沉:民国植树节的设立、演变与没落[J].社会科学,2019(12):143-152.

[23] 陈蕴茜.植树节与孙中山崇拜[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2006(5):76-90.

[24] 陈嵘.中国森林史料[M].北京:中国林业出版社,1983:98.

[25] 杨洪,任兆瑞.三晋石刻大全·灵石卷[M].太原:三晋出版社,2010:598.

[26] 阎锡山.阎锡山日记全编[M].太原:三晋出版社,2012:138-139.

[27] 王苏陵.三晋石刻大全·黎城卷[M].太原:三晋出版社,2012.

[28] 张维熊:山西实习调查日记[M].台北:成文出版社有限公司,1993:6511.

[29] 王社教.民國初年山西地区的植树造林及其成效[J].中国历史地理论丛,2002(3):106-110.

(责任编辑 朱 凯 王利娟)

Three Perspectives of Shanxi Afforestation Campaign in the

Republic of China: Governments, Scholars and Civilians

Li Jian

(Institution of Chinese Agricultural Civilization, Nanjing Agricultural University)

Abstract:Limited forest resources and increasing industrial demands have brought the long?term contradictory position to forestry development. Since modern times, forestry resources have become increasingly essential strategically in terms of economy and ecological environment. To promote the sustainable development of forestry, an afforestation campaign was launched in the period of the Republic of China, and that launched in Shanxi was a typical one. Government officials led by Yan Xishan, out of the need to strengthen political control and economic development, advocated afforestation and the rational utilization of forestry resources. They introduced a series of policies and measures conducive to forestry development and promoted forestry development in Shanxi with scientific analysis. Meanwhile, the civilians actively participated in the afforestation campaign out of the needs of ecological environment and livelihood improvement. All these soon led to the great progress in the forestry development and related industries of Shanxi. The forest coverage has increased rapidly, the ecological environment has been improved, and the forestry?related industries have developed rapidly, providing timber to Shanxi and other provinces as well. Among the measures, to strengthen publicization and mobilize people from all walks of life to participate in the afforestation campaign played important roles to achieve the result, but the low efficiency, the focus on economy and neglect of ecology were the main constraints. From the perspective of development, this paper studies the factors of success and the lessons of the afforestation campaign in Shanxi in the Republic of China to promote the rational planning, development and utilization of forest resources at present, providing historical experiences for the improvement of urban environment and the construction of beautiful countryside.

Key words:the Republic of China; Shanxi Province; afforestation campaign;forestry resources