王衍,清谈误国的完美名士

2021-09-08刘勃

刘勃

王衍,字夷甫,是所谓“中朝名士”的领袖,自然也是《世说新语》中高频出现的人物。

王衍有三个巨大的优势。

第一是家庭背景好。他出身顶级高门琅邪王氏,是曹魏幽州刺史王雄之孙,平北将军王乂(音同义)之子。他有一个大他20多岁的堂兄,就是“竹林七贤”中年纪最小的王戎。

第二是长得“美貌”。虽然王家人普遍生得好,但王衍尤其突出。《世说新语·容止》里,他是频频亮相的人物,最著名的描述是下面这则:

王夷甫容貌整丽,妙于谈玄,下捉白玉柄麈(音同主)尾,与手都无分别。(《容止》)

王衍的容貌,既端庄又美丽,他谈玄极尽精妙,手里拿着麈尾,麈尾的白玉柄和他的手,竟浑然一体。

王衍的第三个优点是他的清谈,代表当时的最高水平。因为他讲道理,经常会随口改变,因此留下来个典故,叫“口中雌黄”。

雌黄是一种柠檬黄色的矿物,古代书写用纸多为黄色,写错的地方可以用雌黄将错字涂抹遮盖掉。“信口雌黄”在今天是骂人的话,但当时却是好话。魏晋名士都爱《庄子》,庄子的话术有所谓三言:寓言、重言和卮(音同之)言。简单说,寓言是讲故事;重言是把自己想说的话安放到某个大人物嘴里,让人家去说;卮是一种酒器,“满则倾,空则仰”,所以卮言的特点就是“因物随变”,根据说话对象随时更改。口中雌黄,正符合卮言的特征。

这种不然而然、无可不可的话风,代表庄子(至少是魏晋名士理解的庄子)的至高境界,也符合王衍的人生需求。

阮宣子有令闻,太尉王夷甫见而问曰:“老、庄与圣教同异?”对曰:“将无同?”太尉善其言,辟之为掾(音同院)。世谓“三语掾”。(《文学》)

阮修,字宣子,出身陈留阮氏,是竹林七贤中阮籍的孙辈、阮咸的从侄。

阮修的名声好,王衍接见他,问了个问题:“老、庄与圣教同异?”——孔子是圣人,孔子留下来的经典就叫“圣经”,孔子传下来的教诲就叫“圣教”;又因为孔子讲礼,所以圣教也叫“礼教”;还因为讲礼就重视“正名”,因此还叫“名教”……这些词意思都差不太多,但和宗教无关。

阮修回答:“将无同?”

“将无”二字是语气助词,表示不大确定的意思,所以这句应该翻译成:恐怕一样吧。跟大人物说话要留一点余地,阮修的回答其实就是一个字:“同。”

王衍很欣赏这句话,就让阮修到自己的部门来上班。政府工作人员当时称为“掾吏”,阮修说了三个字就得到这么一份好工作,世人称之为“三语掾”。

老庄的根底是“无”,儒家的根底是“有”;老庄推崇自然,儒家讲究名教,怎么能一样呢?比如嵇康就认为不一样,所以他要“越名教而任自然”,追求“自然”就摆脱“名教”,羡慕隐士就远离官场,二者不可得兼,挑一个就得放弃一个。

而如果采用“将无同”的理论,就不必如此了,还可以据此批评嵇康的境界有点低。你喜欢老庄,反感周孔,可是你真读懂老子、庄子,又真读懂周公、孔子了吗?难道你没有发现,在终极意义上,他们其实并没有什么不同吗?你把自然和名教对立起来,难道没有发现,名教正是基于自然本性创建出来的吗?

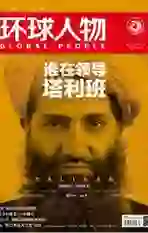

石勒问王衍晋朝衰乱的原因。王衍照例称自己从小就不管世事,一切与自己无关。为了活命,他还拍石勒的马屁,劝他称帝。(李云中/绘)

归隐,最重要的是一种心态,追求的是内心而不是身体的自由。碰到俗人就愤怒,看见公务就厌烦,说到底还是欠缺修为。真正自由的灵魂,是可以做到“居官无官官之事,处事无事事之心”,仍然与天地精神往来的。

这就是所谓“大隐隐于朝”啊!对既想当官,又不想负责任的名士来说,“将无同”是一个多么美好的理论。正如陈寅恪所说:“其人可兼尊显之达官与清高之名士于一身,而无所惭忌,既享朝端之富贵,仍存林下之风流,自古名利并收之实例,此最著者也。”

境界最高的理论,说穿了不过是最贪心的人在为自己的吃相辩护。王衍这辈子,除了不断发表微妙动听的言辞和展示倾倒众生的风度,做的最多的事就是逃避责任。

他年轻时本来喜欢谈合纵连横之术。以他的天分,一谈就会使人觉得这是苏秦、张仪再世。刚巧当时东北边疆多事,有人推荐他做辽东太守。王衍当然不敢去,于是从此就只“雅咏玄虚”了。

王衍的官越做越大,儿女也到了谈婚论嫁的年纪。两个女儿,一个嫁给了皇后贾南风的外甥贾谧,一个嫁给了太子司马遹(音同遇)。据说,因为两個女儿一美一丑,还引起了这两个当时天下最有权势的年轻人的冲突。

后来,太子遭贾后陷害被废,王衍明知太子有冤情,可不敢为太子申辩一句,反而提出让女儿和太子离婚,撇清关系。但不旋踵,贾后就被赵王司马伦杀了,王衍的这次撇清成了丑闻,他被禁锢终身,一辈子不许再做官。

其实王衍被禁锢,原因可能是他本来就不想做赵王的官,为了证明自己不适合做官,还假装狂疾发作,砍伤了自家一个婢女。

赵王司马伦很快垮台了,掌权的王爷走马灯似地更换,换了谁都很乐意请王衍到自己身边来做官。司马家的王爷一大堆,任是谁大权独揽,都显得有点合法性不足,所以很需要名士的支持。王衍这样“累居显职,后进之士,莫不景慕放效”的顶级名士愿意支持谁,是给王爷面子。

王衍最终选定的合作者是东海王司马越。这时,国家的经济完全崩溃,整个北方哀鸿遍野,民不聊生,朝廷失去税收来源,华夏最精锐的部队也在残酷的内战中自相残杀,几乎死光。

王衍已经做到非皇族所能做的最大的官,却并没有从头收拾旧河山的雄心壮志。他向司马越推荐自己的弟弟王澄做荆州刺史,同族弟弟王敦做青州刺史。在他看来,自己留在中枢,两个弟弟分别掌控着有江汉之固的荆州和负海之险的青州,也算是狡兔三窟,对琅琊王氏的前途大有裨益。

只是,靠权谋诡计和明哲保身赢得的中枢权力,在太平盛世可以威风无限号令天下,现在却好像狂风暴雨中的一缕游丝,抓在手里,又有什么用呢?

司马越最终决定把皇帝抛弃在洛阳,自己率领几十个王爷、半数朝臣和几乎全部的部队,去东方讨伐叛军。结果在东进的途中,司马越病故,于是王衍被推举为全军主帅——毕竟,他是这支队伍里威望最高的人。

西晋的覆灭究竟该谁来负责?历史学家还在不断提出新说法。但王衍这些占有巨量社会资源、把持重要政治权力,却拒不负责的名士们,肯定不会是雪崩时无辜的雪花。

王衍的第一反应还是推辞。他说自己从小就不想做官,只是命运的安排才到了这一步。现在局势危急,怎么可以让一个并无军政才能的人处在这个位置上呢?

他的后半句话倒是实话。但这支队伍里有许多名士,一向以王衍为偶像,同样热衷玄谈,同样擅长逃避,同样毫无军事才能。所以,一辈子面对各种重担飘然闪过的王衍,这次终于闪不开了。

于是,这支十多万人的队伍,在王衍的带领下继续前行,终于陷入了石勒的骑兵包围圈中。

石勒是羯族的首领,奴隶出身,是天生的政治领袖、军事家,以及凶残的屠夫。石勒率领他的部下展开了一场即使在那个杀戮年代也显得触目惊心的屠杀。十多万人在如蝗的箭雨中束手待毙,尸体堆积如山。

石勒故意留下了几位王爷和王衍等朝廷高官的性命。可以想象,这样大规模的屠杀必然耗费了很长时间,王衍一直置身修罗场的中心,但他始终不发动最后一击。不知道那一刻,王衍手里是不是仍握着他的白玉柄麈尾,是不是仍在努力保持着“神情明秀,风姿详雅”的仪态?毕竟,他还指望这样的仪态能够救命。

经历了许久的煎熬后,王衍被带到石勒面前。石勒显得很愿意和王衍谈谈,竟“与语移日”,聊了好几个钟头。

石勒问王衍晋朝衰乱的原因。王衍照例称自己从小就不管世事,一切与自己无关。为了活命,他还拍石勒的马屁,劝他称帝。

石勒发怒说:“你的名头传遍天下,身居重任,年纪轻轻就在朝廷做官,一直到现在头发也白了,怎么能说不管世事呢?天下破坏到这个地步,正是你的罪过!”

但王衍的风度倒也不是没有打动石勒,他觉得动刀子杀这样的名士不合适,便选择了把王衍和他的同伴赶回房里,半夜推倒屋墙压死。

王衍临死前对身边的人说:“呜呼!吾曹雖不如古人,向若不祖尚浮虚,戮力以匡天下,犹可不至今日。”时年五十六岁。

王衍临死前的低语怎么流传下来的,令人怀疑。史书会这样写,只不过是唐代的著史者相信,王衍作为清谈领袖该为那个时代的崩溃负责。他们不但要借石勒之口坐实王衍的罪过,还需要王衍亲口忏悔。概括下来就是一句话,“清谈误国”。

西晋的覆灭究竟该谁来负责?历史学家还在不断提出新说法。但王衍这些占有巨量社会资源、把持重要政治权力,却拒不负责的名士们,肯定不会是雪崩时无辜的雪花。