一份民国走货清单引出的太行往事

2021-09-08朱英豪

朱英豪

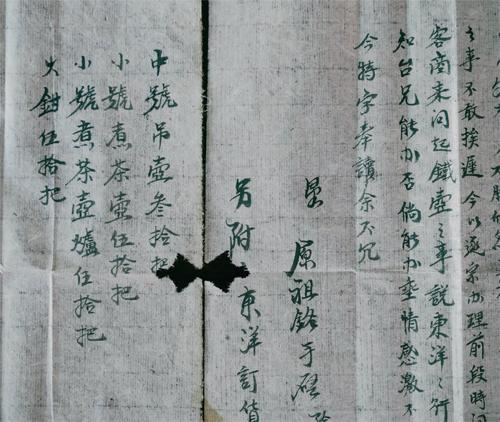

订货信笺

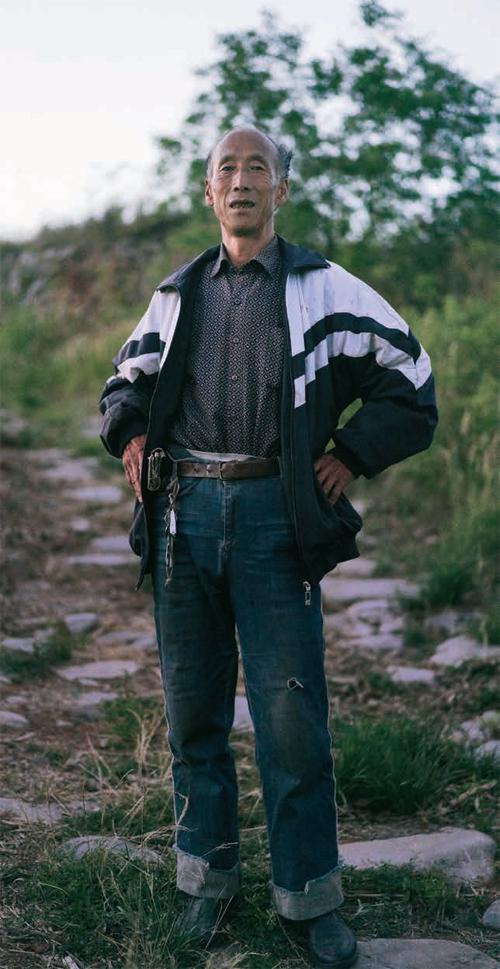

山上的牧羊人

清化古道

走货清单

“他们肯定是河南人啦,我看都不要看就知道。”

泽州路对面来了一个流动马戏团,人声鼎沸,惹得我也想去凑热闹。碰到旅店门口摆了二十几年水果摊的大刘,我们便聊了起来。

“过去晋城人歧视外地人,管河南人叫‘草灰。别说外省人,连我这样山西外市县的,他们也看不起。”大刘回忆起刚来晋城的情景。1990年代初,晋城一带大兴高炉炼铁,大刘夫妇从临汾来晋城闯荡,沿途马路两边全是冒黑烟的高炉。“就因为我是外地人,他们也不让我干高炉。”大刘只好老老实实地卖水果,一直干到现在。

随着越来越多的人到外面打工,一山之隔的河南人在晋城找到了更多的存在感。大刘一家,现在租住在东关老街回民马俊家族的一片老宅子里,隔壁就是清真寺,里面住着从河南焦作大辛庄迁来的闪姓一家,经营牛肉丸子和烩面。闪姓,在过去曾是犹太人的后裔,后来部分皈依为穆斯林。这两处所在,因为被定性为古建文物,成为下东关那片拆迁废墟里,硕果仅存的几栋老建筑。

东关那片老街区,自古是南来北往的必经商路。“每当秋冬,以祁地、太谷人资本为主,大批从内蒙、晋北一带出发的驼帮,满载着口外出产的皮毛、药材,络绎不绝而来,在凤台城外大小东关、七岭店一带落脚卸货,补充草料饮水,又满载着南方上来的茶叶、丝绸,和当地出产的铁货、土布、瓷器等物迤逦北返。”李方华先生的《民国时期的晋城驼行》,记录了民国时期泽州作为中原腹地旱码头,与北方大漠、江南重镇之间的贸易往来。

新旧交替的晋城

夜幕下,正在改造中的荫城

荫城铁器馆里的铁佛

在晋城市里行走,随处可见带“头”和“匠”字的路牌。酒店往东三四公里,就有一个东谢匠,往南有一个花园头。再往外,岗头、二圣头、夏匠、南马匠、东吕匠……这,就不得不说说历史上著名的九头十八匠了。

古代泽州府(晋城)在金元时期是金朝、元朝和宋朝前线对峙的地方。当时冶炼技术发达兴盛,工匠云集。金朝实行头户州制度管理工匠,便形成了许多带头的村落。后来元朝实行匠户制度管理工匠,又形成了许多带匠的村落。这便是“九头十八匠”的来历。

晋艺坊的雷晋锋先生坐在我对面,正在仔细端详手里的多联发黄纸片—这些纸片被装在一个便于携带的纸盒子里,封面的字迹已经模糊不清。事实上,这是一本带有密码编号的走货清单,上面密密麻麻地罗列着地名和需要订购的铁货品种。跟随骡马帮的送货人随身携带这个清单,以便和目的地的客商清点、交接货物。桌子上还有好几封收信人署名高福亭先生的民国年间信笺,都是最近雷先生外公家老宅拆迁时发现的。雷先生介绍说,他外公申荣才先生民国期间跟随大掌柜高福亭,常年在河南汝宁府平西县的庆成号帮忙料理铁货贸易。

雷晋锋是润城金火匠(详情见上期《跟随最后的金火匠寻访泽州铁器》)石阳生的徒弟,大学毕业后在北京从事媒体工作。也许是记者的职业嗅觉,让他看到了家乡泽州的铁器的传统价值,最终他决定放弃京城的工作,回乡继承外公的事业,把泽州铁器发扬光大。在位于东谢匠附近的晋艺坊展示厅里,雷晋锋把它从民间收集到的宋代执壶、明清古铁壶镶嵌在冶铁坩埚之间,作为陈列墙的一部分和现代铁壶一并展出。入口一侧,则是整面墙的《煮茶供饮碑记》拓片,拓自晋城东南珏山古刹青莲寺。该寺最早由北魏高僧、净土宗祖师慧远在北齐天保年间创立,所谓“文青莲武少林”。

南村的大鐵壶雕塑

晋韵堂生产茶壶的车间

“……前段时间有关外客商来问起铁壶之事,说东洋之行想订一批…”,另一封发自广德成郭氏的来信上,提到了当时日本市场的铁货需求。这个发现,让师徒两人都很兴奋。最近十几年,日本铁壶先后在中国的台湾、内地等地大行其道,很多人去日本观光旅行都会背个铁壶回来。但谁曾想,在近一个世纪前的民国时代,日本人还要从晋城买铁 壶。

另一个名叫晋韵堂的晋城本土铁壶品牌,已经重新打入日本市场。据晋韵堂的店主罗桂林女士介绍,他们最近几年开始为日本某些铁壶品牌代工做壶胚,并且在大阳镇有一整套传统铁壶工艺生产车间。

无论晋韵堂还是晋艺坊,都把使用失蜡法工艺铸造出的外表精雕细琢的茶壶作为自己的拳头产品,那些古拙的老铁壶工艺风格,他们只是作为摆设,不做主推,甚至已经停产。在很多顾客看来,这些铁壶不够新潮时尚,比不上罗桂林嘴里“上面的美人看得见双眼皮”的新派茶壶。

和吃拉面时习惯发出“滋溜滋溜”的声音一样,日本人也喜欢听到铁壶把水烧开后啸叫的声音。这种声音,过去中国人在用铝壶的时代曾经耳熟能详,如今却快销声匿迹。在中国当下的文化语境里,愈发安静的东西才称得上高贵。

这就形成了一个奇怪的现象:那些线条简单甚至粗陋的老款铁壶,只有石阳生老人坚持在做,它们在工艺美术比赛里因为不完美无法获得好名次,来自北上广的订单却从来没有断过;相反那些精雕细刻的茶壶,在地方城市里更受普通老百姓的追捧。

在那份密密麻麻的走货清单上,除了罗列出诸如汉口、南京、京都(北京)、怀庆(焦作)等耳熟能详的商埠名城,还有一个如今湮灭在历史里的地名—荫城。和德国地理学家李希霍芬在游记里提到的清化镇(河南博爱)、南村镇、大阳镇以及润城镇一样,荫城也分布在煤铁生产中心附近,属于沿南北商道形成的几个集散中心之一。

石阳生师傅的另一个徒弟原建国,是土生土长的荫城人。在过去十多年时间里,他以一人之力,做了当地政府当做却没有做的事情—收集了1500多件精美铁器,从两汉至宋元明清,从生产生活用具到兵器、宗教、医药和殉葬用品,应有尽有。如今,在有关部门的协助下,这些铁器得以在原百年老药店“永兴久”的原址上,作为铁器馆的一部分,向公众展出。

见到原建国时,他刚从高平的古玩市集回来。在自家的古玩店里,他向我炫耀刚刚带回来的战利品—一座四五十厘米高的铁观音像。这是这位铁器收藏家的日常生活,近如高平、阳城,远则太原、洛阳、北京,为了收藏一件心仪的铁货制品,他可以跑遍大半个中国。等东西到手之后,他基本上就不再倒手,而是编入铁器馆的目录名单里。

原建国出生于1960年代,虽然已经远非鼎盛时期的五千座铁炉盛况,但在他小时候,荫城还是有很多冶炼炉、铸工坊和铁匠铺的。大街小巷,叮叮当当的打铁声不绝于耳。他清楚记得,小时候和伙伴们流连于打铁铺里的热火朝天,直到铁匠大叔钳一块红彤彤的铁块来吓跑自己。

原建国的铁器馆

相比正规博物馆,无论温湿度还是展陈说明、导览,铁艺馆的陈设条件,都不算很合格。相比我在阳城博物馆看到的明代铁明器,这里的铁牛铁马都锈迹斑斑,倒是保留了发掘时的最初模样。甬道尽头,一个明代大铁佛无遮无拦,直接跌坐在地,两眼瞪着你。我喜欢原先生收藏的一件汉代刁斗,那是一个三足的行军炉子,白天伙夫用来烧饭,晚上击以巡更。现在想想,原先生现在的处境,有点像那个身兼两职的伙夫。平时要顾着铁艺馆的日常运营,不忙的时候还得出门找资金。

今天,在北京打工的大刘儿子要回临沂老家,如果选择坐长途汽车,我们会惊奇地发现,它自动选择的路线,和元代开始凿通的京城至山陕的大驿道基本吻合:北京—正定(石家庄)—太原—平阳(临沂)—西安。作为表里山河、九省通衢的山西,維持一条贯穿中原的南北大动脉一直是历任朝廷的头等大事。这条大动脉没有穿过晋城,自然是因为南部太行山脉的阻挡。可有意思的是,作为著名的太行八径之一,勾连长治、晋城和太行山南麓的清化古道,甚至还早于这条大驿道。这一切,都拜泽潞商帮所赐。太行虽险,未能阻止两地人们的贸易往来。

在晋城西南的冶底村附近,还保留着几公里长的清化古道。光从村名的字面,我们也能解读出这里过去是冶铁的地方。村子里的岱庙,是因为秦始皇东巡拜祭泰山路过此处而修,寺庙的门口那颗千年银杏,据说是秦始皇亲自栽下的。在一个炎热的下午,伴随着银杏树上啄木鸟撞击木头的梆梆声,我全副武装,背上干粮和水,踏上这条坑坑洼洼的石板路,感受李希霍芬以及后来美国矿物学家弗雷德里克·克拉普都曾经走过的太行古径。

现实总是那么荒唐。因为夏天草木茂盛,部分古道被遮蔽,我因此迷了路,亏得有山上牧羊人的指点,才走上正道。接下来的路途,比我想象的容易得多,除了那些看似原封不动的大青石和上面留下的深深的马蹄印,古道似乎没能带我回到过去的那个世界。我缺少一头系着风铃的骡子,缺少几百公斤重的铁货和那本小小的走货清单,也缺少可以聊天的同伴。而当我抬起头,四周的山头被巨大的风力发电机占领了视线,那呼呼作响的叶片转动声,一下子把我拽回了现实世界。快到山顶时,我正寻思着坐下来吃第一个橘子,却发现眼前出现了一条水泥路。路边的招牌提示我,我已经顺利地走完了这部分清化古道。