低幅潮坪相薄层砂岩油藏及其高含水期剩余油分布特征

2021-09-06汪伟光

喻 莲, 汪伟光, 何 军

(1.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083;2.振华石油控股有限公司,北京 100031;3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

1 油藏地质特征

南部区块位于厄瓜多尔Oriente前陆盆地斜坡带,面积4 000 km2,包括14和17两个区块,区内断裂不发育,构造起伏较小。区内共有在产油田6个,总开发面积约72 km2,其中,H&N和W是其主力油田,主力产层从下至上依次为白垩系Napo组的LU和M1砂岩(H&N油田主力产层为LU和M1,W油田主力产层为M1),主要发育于海陆过渡的潮坪相沉积环境[1-2],主力油田总体属于低幅度微构造、潮坪薄层、边底水油藏。

1.1 低幅度构造的刻画

研究区内以低幅构造为主,构造幅度约5 m~30 m,主体构造内部和边缘也存在更低幅度的二级微构造。精细构造成图表明,油田整体为一近南北走向的长轴背斜构造,东翼发育了3个次级低幅度背斜构造,与岩性发育配合,形成构造岩性复合圏闭,构造幅度较低(幅度差为6 m~21 m左右)(见图1)。最高的油田为H&N油田,主体构造高部位位于N18井附近,顶面埋深-2 482 m,闭合高度21 m。最低的油田为W油田,主体构造高部位位于W2井附近,顶面埋深-2 530 m,闭合高度9 m。浅部的M1与深部的LU在构造上具有继承性。

图1 H&N油田M1层深度构造图

1.2 潮坪相沉积及发育特征

通过研究,首次确定了国内少见的潮坪沉积。以M1层为例,M1层自下而上为两次潮汐周期所沉积的地层,中间的泥岩代表了该地区一定的地质历史时期处于平潮期[3-5],为M1层的主要隔层。上部的M1_1+2 小层的砂体相对不发育, 反映了又一轮的潮汐周期内地层的沉积特征。下部 M1_3小层平面上发育两个北西-南东向的主潮道,规模差别较大(第45页图2、图3),并在侧向上形成许多分支。

图2 M1_1+2小层沉积微相

1.3 薄层砂岩储层识别

针对潮坪相薄砂体发育特征,在小层约束下,基于沉积微相和地震波形指示约束反演等对薄层进行识别与预测,并利用“双模”模型互动修正刻画薄层内幕隔夹层与连通性。通过盲井验证,2 m~5 m薄层符合率80%左右。总体上,砂坪和混合坪储层薄但连续性好,成片分布,单砂体厚度0.6 m~5.4 m。潮道条状分布,分支具有多方向性,单期潮道砂体厚度1.6 m~5.4 m。

2 油藏开发特征

南部区块经过开发,主力油田目前已进入高含水阶段,压力保持程度80%,气油比维持在97scf/bbl~111scf/bbl。主要有以下开发特征:

1)早期天然能量开发阶段,产量相对稳定,含水率上升速度较快;

2)注水上产阶段,实施“边外大井距注水、高部位采油”开发模式,地层压力有所恢复,产量上升,含水率上升减慢;

3)高含水阶段,弱注水,通过加密调整,液量稳定,年递减率大幅度降低后保持稳定,同时,大部分井在高~特高含水阶段采出程度较高。

总体上,受微构造、潮坪微相和内部隔夹层等地质因素和单向强注水、窜流通道、边底水突进和注采井网等开发因素的影响,导致油藏注水开发不均衡,使得剩余油分布出现“整体高度分散,局部相对集中”的状态。

3 剩余油分布类型

为精细表征高含水期低幅构造潮坪相薄层油藏剩余油分布特征,应用地质静态模型地层属性参数自动更新、流线模拟和动态局部网格自动加密等技术,更直观地描述了油藏的注采对应关系。通过研究,南部区块主力油藏的剩余油分布主要有以下7种类型:

3.1 微构造高点控制型

通过精细构造成图刻画出7个新的次级正向微构造,为主要的剩余油分布类型。如HN油田 M1油藏的构造高部位控制的剩余油主要分布在油藏东部区域,该区域构造位置相对较高,目前没有油井控制,即使水淹,微构造溢出点以上由于无法波及,也会形成死油区。新部署的N19井获得日产350桶的良好效果。

3.2 隔夹层遮挡型

非渗透性隔层阻碍了注入水在层内渗流,流体在界面上下完全不流通,水体无法波及,形成局部剩余油, 此类剩余油的分布与规模主要取决于隔夹层的发育规模和注水井和采油井的射孔层段(图4)。如,HN油田M1油藏北部地区分布稳定的隔层,是该类型剩余油分布的主要地区,部署的N27新井取得日产300桶的良好效果。

图4 H&N油田M1油藏隔夹层附近区域纵向剩余油分布图

3.3 井网未控制型

由于井网不完善导致的剩余油是南部区块油藏主要剩余油类型。以HN油田M1油藏为例,该类型剩余油主要分布在油藏的中南部区域,该区域储层较厚,目前没有油井控制,剩余油储量丰度大,是挖潜的主要方向。

3.4 优势通道水动力滞留型

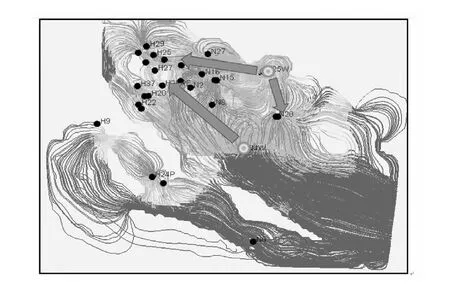

在井网控制区域,受储层平面非均质的影响,注入水沿优势方向形成通道流,因优势通道效应造成附近弱水驱或无水驱波及,形成剩余油。如HN油田M1油藏,高孔高渗且非均质性较强,从流场分布图上可识别出N4W-N16、N25W-N27、N20-N16等多个优势通道(图5),在其附近均有不同程度剩余油分布。

图5 H&N油田M1油藏流场分布图

3.5 底水驱井间滞留型

由于油藏底水能量充足,直井底水锥进在井间滞留区形成剩余油。该类型剩余油在HN油田LU油藏和W油田M1油藏两个底水油藏均有一定分布。

3.6 边水驱井排截留型

由于边外注水,单向水驱,一线井排对注入水截流效应明显,致使二、三线井排水驱效果明显变差,附近形成剩余油富集。该类型剩余油主要分布于HN油田LU和M1油藏边水较难驱替到的井排。

3.7 水驱边缘残留型

位于油藏边缘区域,注采井网未能兼顾到,且水体难以驱替到的地方,形成剩余油富集。

4 剩余油挖潜对策简论

在明确剩余油分布规律的基础上,根据各类型剩余油的形成机理和特征,结合前期开发调整和措施作业实践,对各类型剩余油提出如下挖潜对策(表1)。根据开发调整方案,主力老油田现场实施完钻井8口,措施井35口,新增可动用储量8.1百万桶,增加合同期内可采储量2.5百万桶,年递减率下降8%,取得显著效果。

表1 不同类型剩余油形成机理及开发对策

5 结论及建议

1)对于低幅潮坪相薄层油藏,精细刻画微构造、薄砂体及内幕隔夹层,精细表征中高渗薄层长期超强注水物性突变、优势通道、注采流场对应关系,建立高质量“双模”模型,是精细油藏描述和剩余油分布研究的关键。

2)低幅潮坪相薄层油藏剩余油分布类型主要有微构造高点控制型、隔夹层遮挡型、井网未控制型、优势通道水动力滞留型、底水驱井间滞留型、边水驱井排截留型和水驱边缘残留型七种类型,其中,微构造高点控制型和井网未控制型是主要分布类型。

3)针对此类高含水油藏,仅靠提液增注开发效果不明显,需根据各类剩余油的形成机理和富集特征,有针对性的制定挖潜措施,才能获得显著效果,但同时也要考虑措施的经济性。