基于乡村地域文化的村口景观设计

——以福建三明市际硋村为例

2021-09-06陈文辞郑玮锋

陈文辞 张 杨 郑玮锋

(福建农林大学艺术学院、园林学院(合署) 福州 350000)

乡村景观的定义是由不同面积和形式的功能单元组合而成的复合镶嵌体[1],即占有一定面积,兼具生态、人文、经济和美学价值的自然区域。2006年,新农村建设将村容和村风作为建设社会主义新农村的重要战略部署[2]。2020年,“十四五”规划要求积极建设宜居宜业的美丽人居环境[3]。在历史长河中,地域性文化以其独特的美学元素和情感属性占据重要地位[4]。然而,城镇化快速发展,地域文化气息被“商业乡村”所掩盖[5,6]。因此,挖掘地域文化,营建特色乡村,带动农村发展,对未来新农村建设的方向和目的[7]。而村口作为乡村的门户和重要交通节点,对引导整个乡村景观的建设具有重要意义[8]。本研究运用单元式空间组合的方式,为际硋村设计一种既能传达乡村文化特色,又能满足村民日常活动需要,与乡村自然环境相融合的入口景观。

国外对于乡村景观的研究始于20世纪50~60年代。德国从强调单一地段逐步完善到全面提高自然环境质量[9]。英国基于地理环境的乡村田园风格一直是全国的典范[10]。Bill Bramwell等学者在1994年就探讨了英国田园、休闲与文化三者之间协调发展模式[11]。Rippon还详细研究了苏格兰和威尔士的区域景观变迁及发展[12]。荷兰的乡村景观规划从功能出发,优化土地利用。2002年,Wendy Asbeek Brusse和Bart Wissink两位学者以新荷兰空间政策为出发点,探讨了荷兰城乡关系[13]。直到2015年,Ernst Bos从19世纪末的画作与当地现实状况做对比时发现,大部分的乡村景观都已受到城市化的侵蚀[14]。而国内一直站在美学角度对乡村景观展开研究。吕红医博士重构的村落形态足以证明当时中国村落研究的传统思维[15]。直到20世纪90年代经济复苏,乡村景观规划建设开始考虑当地经济生产、生态发展和文化传承。杜春兰学者以淘宝村为例,再次强调乡村经济结构因乡村景观的变迁而转型的观点[16]。2020年,房振龙等以创新的视角,针对乡村景观同质化、三生景观空间矛盾等问题提出相应的优化策略[17,18]。2021年,叶洁楠等学者从实际出发,深入分析乡村文化景观衰退的原因,为乡村振兴带来新的机遇[19,20]。

1 研究方法

本研究考虑到际硋村村民活动需求以及文化特色底蕴,运用单元式空间组合的方法,划分出休闲和文化展示单元空间,并用步行空间将其连接,既能达到村民休闲活动的需求,又能够传达乡村文化特色。

单元式空间组合通常应用于室内设计,是指以竖向交通空间(楼、电梯)连接各使用房间,使之成为一个相对独立的整体的组合方式。本设计从竖向应用转向平面应用,将公共空间划分为若干个功能区域,用步行通道将其连接。该方法特点是功能分区明确,单元之间相对独立,且相互连通,组合布局灵活,适应不同的地形。

2 研究现状

2.1 区位概况

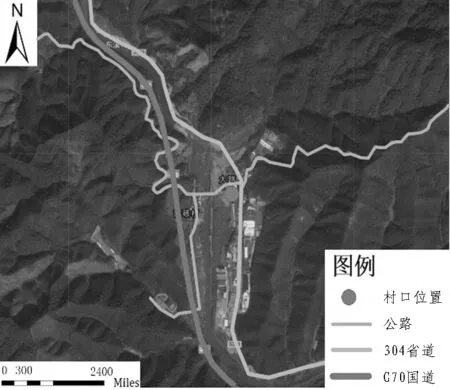

际硋村位于福建省三明市沙县凤岗镇(图1),辖5个村民小组,人口174户715人。发源于夏茂的东溪从西北向东南纵向穿过,将村庄分为东西两个部分,村口位于沙将公路沿线(图2)。村子海拔120 m,拥有林地1 301 hm2,其中生态林276 hm2,经济林100 hm2,毛竹林45 hm2,森林覆盖率88.4%。耕地面积34 hm2,水田占42%。该村气候温暖湿润,年平均气温17~19.4 ℃。冬季主导东北风,寒冷干燥,夏季主导东风,炎热多雨,年均降水量较大,5~6月为主雨季,暴雨天气最多。

图1 区位图

图2 交通线路图

2.2 地域文化

“际硋”被村中的先民们根据农村的山水石头特点,也写成“漈硋”。际硋村拥有一座康王古庙,是二三百年前古迹。村子传统民俗文化是每逢农历二月初一,在夜晚举办的“过火龙”为民消灾活动。该村依山傍水,附近建设了生态新城湿地公园、沙阳乐园和淘金山等。其中淘金山历史悠久,又因山上曾驻扎过军队而叫屯军山,始于宋代,元、明两代形成游览高潮。村民依靠水田种植获取收入,沙县红边茶、沙县竹凉席、卤鸭掌、老情人豆干等沙县小吃特产广受人们喜爱。

2.3 场地现状

际硋村村口南北两侧均有残破的房屋建筑,需要做外观修整。南侧存在40 m长,高差4 m的斜坡(图3),预设挡墙约为30 m,高度为2 m,需要保留两棵樟树。北侧挡墙需要修正,约为30 m长,1.5 m高,需要保留三棵樟树(图4)。按照《农村公路设计标准》,入村道路拓宽至4.5 m。

图 3南侧斜坡

图4 北侧挡墙

3 结果与分析

3.1 本设计的效果展示

3.1.1 多类型空间单元

运用单元式空间组合法,对入口空间重新划分,并用交通通道连接。空间变化主要分布在村口南侧。一条1.2 m宽的步行道与车行道平行布置,中间以植物景观分割(图5),保证了安全性和美观性,防尘降噪,同时也有助于村民平时的环村健身慢跑活动。步行道旁边连接的休闲空间由石凳和盆栽组景组成(图6),可供休憩和观赏。由步行道扩展出的景观文化展示空间可供观看村中时事讯息(图7),也可以举形会议和娱乐活动。9 m高的村牌由灰砖建构,四面划分出小空间(图8),可供通行或者驻留休憩,满足村民在村口聚集交谈的需求。

图5 人车分离道路

图6 休憩空间单元

图7 文化交流空间

图8 牌坊分隔廊道

3.1.2 乔灌草植物搭配

村口保留了原有的7棵樟树,并配置了本土树种。南侧步行道种植了紫薇、木槿、扶桑、石楠和花灌木马缨丹、紫茉莉、红楼花、变叶木以及瓜叶菊、蓝雪花等盆栽(图9),提高了植物多样性。北侧栽植了蒲葵和芭蕉(图10),降低了挡墙的单调性。

图9 单元植物景观

图10 老樟树景观

3.1.3 灰砖坡顶村口牌楼

村口指示牌采用传统建筑样式,在牌楼的形式上加入现代中式元素,比如不规则几何形漏窗和中轴辐射分割(图11)。传统建筑样式呼应了村中康王庙古迹,能够给来访者一个文化暗示。村牌下就是一个长达6 m的文化展示墙(图12),让来访者可以最先掌握村中情况,还可以用来宣扬村民文化事迹,打造孝文化、好人文化等,涵养文化底蕴,提升文化素养。

图11 村口指示牌

图12 文化展示墙

3.2 本设计的文化特色分析

3.2.1 灰砖坡顶的建筑风格

际硋村中保留的康王古庙是村中历史遗存时间最长的古迹,采用传统的砖石和木构技术相结合的建筑形式,双坡屋面很好地适应了当地潮湿多雨的气候条件,颇具明清时代建筑风格。本设计的牌楼吸取了传统建筑元素,灰色砖墙给人沉稳而自然的感觉,非常符合际硋村古朴淳厚的民风。

3.2.2 两排老樟树为村口标志

际硋村村口现存的南北侧老樟树一直是村民们引导方向的标志。老樟树不仅见证了乡村景观的变迁,也承载了两代村民的历史记忆。本设计优先保护现存樟树,并根据适地适树的景观设计原则,配置了当地的花灌木和草花盆栽,提高了植物景观多样性。

3.2.3 民俗文化融入空间单元

际硋村村风淳朴,经常会自发聚集起来进行村容整治和文明宣传。村民的好人好事都会在村中广为流传,互相学习,共同进步。每逢农历二月初一,村民还会举办传统民俗活动“过火龙”,为家人和村子祈福消灾。本设计多类型的空间单元满足了以上活动需求,村民参与性强,加快了乡村文明新风尚的形成。

4 讨论与展望

本次方案设计以打造村口文化牌为主要目的,在村口有限的空间内,巧妙运用单元式空间组合的方法,尝试将乡村地域文化要素与空间景观相融合,旨在用具有文化特色的村口景观来提高村落的吸引力和人们的关注度。总体来说具有以下优势:

(1)单元式空间组合使狭小的公共空间融合了多种休闲功能,极大地满足了村民多种聚集形式的需求和生活习惯,包括休闲、健身步道、聚集交谈、文化展示等功能。

(2)遵循适地适树原则,保留了原有的树种并以此打造村口标志性植物,符合当地村民的历史记忆,更加具有地域特色。

(3)村口的指示牌能够暗示村中文化特色,牌楼风格与康王庙古迹相呼应。文化展示墙可以明示村中乡土文化类型。村口多类型组合的空间更贴合老百姓的生活习惯,适合日常活动。村民易于接受,乐于接受,才能保证文化得到流通和传承。

除此之外,设计也有不足之处。空间上比较简单,还可以丰富和完善;植物配置方面还可以考虑组景和植物雕塑;村口有水景条件的还可以设置水池和喷泉;乡土文化挖掘上还要加深活态传承,在日新月异的时代,打造村民喜闻乐见并能口耳相传的文化交流模式才能保证文化源远流长。