从P-T-t空间变化型式探析大别山北缘地质演化过程*

2021-09-02王智慧石永红侯振辉唐虎李秋立杨根山

王智慧 石永红 侯振辉 唐虎 李秋立 杨根山

1.合肥工业大学资源与环境工程学院,合肥 230009 2.中国科学技术大学,合肥 230009 3.中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029 4.中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 100049 5.安徽省地质矿产勘查局321地质队,铜陵 244033

大别山北缘是指位于大别造山带晓天-磨子潭断裂以北区域(图1),主要出露的是北淮阳变质单元,由佛子岭群和庐镇关群构成。该单元位于华北和扬子板块结合处,构造位置极为重要,是解析两大板块耦合过程的关键部位。然而,相比较于大别造山带大陆深俯冲的丰硕研究成果而言(Zheng, 2008, 2012),北淮阳变质单元的系统解析则较为薄弱,制约了对大别造山带漫长演化过程的充分解读。这可能是三方面原因所致:一是自二十世纪八十年代末至今,大别造山带的研究多是聚焦于高压-超高压变质作用及其岩石地球化学、同位素地球化学和构造地质学等方面(Okayetal., 1989, 1993; Xuetal., 1992; Cong, 1996; Carswelletal., 1997; Faureetal., 1999, 2003; Zheng, 2008, 2012; Linetal., 2015; Jietal., 2017),弱化了北淮阳变质单元的研究;二是北淮阳变质单元的动力学背景和构造归属有着统一的明确认识(Okayetal., 1993; 周建波等, 2001; Zhengetal., 2005),基本上认同该单元属于扬子北缘产物,其中佛子岭群为扬子北缘被动大陆边缘沉积,庐镇关群为被动陆缘基底,形成于大别造山带俯冲背景之下的加积楔环境,对其是否记录了可能的复杂演化过程,或者不同形成机制缺乏深入的研究;三是研究方式或角度较为集中。佛子岭群一直被默认为“浅变质”沉积岩(中华人民共和国地质部, 1957; 郑文武, 1964; 杨志坚, 1964; 安徽省地质矿产局, 1987),庐镇关群则被视为变质变形侵入体(Hackeretal., 2000; Zhengetal., 2004, 2007; Ratschbacheretal., 2006; Wuetal., 2007; Heetal., 2018, 2019)。因而,研究多是侧重于沉积学和年代学,忽略了其他方面的研究展开,特别是变质岩石学深入分析较为缺乏。显然,这对于全面解析其演化过程和动力学机制支撑并不充分。

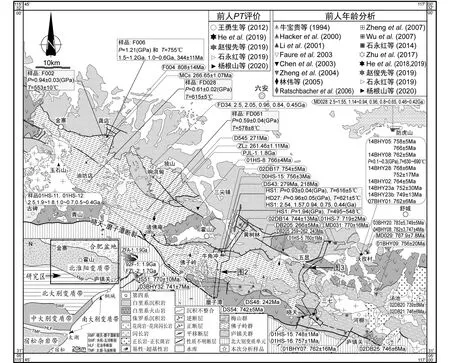

图1 大别山北缘地质简图

近年来,Dongetal.(2012)、Wu and Zheng(2013)、Liuetal.(2013, 2015)的研究表明,位于大别造山带西侧的秦岭-桐柏-红安造山带中,与佛子岭群相当的南湾群和刘岭群记录了岛弧背景晚古生代构造热事件,经历了复杂的演化过程。这暗示了处于大别造山带北缘的佛子岭群可能也经历了类似的过程。Chenetal.(2003)和Zhuetal.(2017)从佛子岭群沉积碎屑锆石研究的角度建立了晚古生代“微陆块”演化模式。最近,刘贻灿等(2020)在金寨西侧确证了晚古生代块体的存在,杨根山等(2020)则在金寨龚店地区也发现了具岛弧结构特征的晚古生代块体,并展现了一条岛弧背景的逆时针P-T轨迹(图1)。不难看出,佛子岭群具复杂的岩石构成和演化历史,并不是简单形成于扬子板块北缘“加积楔”背景之下(Okayetal., 1993; 周建波等, 2001; Zhengetal., 2005)。至于与佛子岭群紧密共生的庐镇关群,相关的研究主要侧重于其原岩结晶时代和新元古裂谷、“雪球”事件(Zhengetal., 2004, 2007; Heetal., 2018, 2019)(图1),较少涉及其在大别造山带形成过程作用的解析。变质属性方面,则基本上遵循安徽省地质矿产局(1987)的结果,定性地认为其经历了低角闪岩相变质。尽管,王勇生等(2012)对此提出异议,认为其可能达到了榴辉岩相变质程度,但对其是否具有普遍意义并未得到进一步的确实。此外,庐镇关群与佛子岭群相互关系及其演化过程也缺乏相应的研究探讨。

由上述可知,目前大别山北缘北淮阳变质单元中的佛子岭群和庐镇关群仍存在较广阔的深入研究空间,对其充分的解读,是完整再现大别造山带形成机制的重要补充。本次研究将从区域变质岩石和年代学角度展开,并综合前人的年代学研究,详细阐释北淮阳变质单元的岩石构成,明确其变质属性、空间分布型式和演化特征,进而探讨大别造山带北缘演化过程。研究表明佛子岭群和庐镇关群普遍经历了中高压角闪岩相变质,记录了晚古生代-中生代的变质事件,两者呈构造并置关系存在。佛子岭群主要由片岩和少量的大理岩组成,局部出露具岛弧特征的变中基性火成岩,推测其具有“独立微陆块”特征。庐镇关群主要由酸性和基性正片麻岩构成,为扬子北缘产物。两者共同经历了始于晚古生代末碰撞造山体制下的俯冲、折返过程。

1 大别山北缘地质概况

研究区位于磨子潭-晓天断裂以北地区(图1),主要出露的是北淮阳变质单元和白垩系岩浆岩、火山岩、沉积岩,其中后者分布于研究区的东、西两端和金寨-独山-三尖铺-舒城一线。而北淮阳变质单元中的佛子岭群则沿金寨-油坊店-诸佛庵-佛子岭-五显一线分布;庐镇关群分布于研究区东侧,沿五显-三七-河棚-庐镇关一线分布。截至目前,北淮阳变质单元的岩石构成,主要遵从安徽省地质矿产局(1987)的划分,其中佛子岭群分为祥云寨组、潘家岭组和诸佛庵组,主要岩性为“浅变质”的复理石沉积岩;位于其下部的庐镇关群则由小溪河组和仙人冲组组成,小溪河组主要为混合岩、花岗片麻岩和少量变基性岩,仙人冲组主体为大理岩。然而,随着研究的深入,对其岩石构成有着不同的认识(Zhengetal., 2004, 2005, 2007; 刘贻灿等, 2020; 杨根山等, 2020)。为此,本研究通过构建的两条廊带地质图对佛子岭群和庐镇关群的岩石构成、产状等加以阐释(图2、图3)。

图3 燕春-滑水-西姑寨廊带地质图

1.1 磨子潭-牛角冲-黄树林廊带地质图

该廊带地质图位于研究区中部(图1),沿磨子潭-金家院子-白沙岭-李家行-牛角冲-鸡冠咀-大沙梗-黄树林一线分布,全长约28km,宽约1km,出露岩性较为齐全,主要为片岩、片麻岩、变基性岩和中生代火山岩、沉积岩。自南向北,大致可分为四个部分(图2):

图2 磨子潭-牛角冲-黄树林廊带地质图

(1)磨子潭-金家院子:为白垩系火山岩,产状近水平,其底部推测为庐镇关群花岗片麻岩。

(2)金家院子北-牛角冲-鸡冠咀:该部分岩性出露最为完整,由佛子岭群和庐镇关群构成,前者沿金家院子北-白沙岭-李家岭-牛角冲南分布,后者分布于牛角冲-鸡冠咀地段(图2)。

根据岩石组合,佛子岭群可进一步分为南、中、北三段:(a)南段(LD007点-LD011点):由白云母石英片岩和二云母石英片岩构成,该段产状较为陡立,倾向变化较大,倾角为70°~80°,线理较缓,倾伏向250°~280°,倾伏角约8°~20°,发育大量陡倾同斜褶皱,显示向南下滑运动特征(图2a, b);(b)中段(LD012点-LD018点):主要由二云母片岩和少量的白云母石英片岩构成,产状较为平缓,面理近水平,倾角约10°~35°,线理倾伏向为北西西-南东东,倾伏角约8°~20°,具向南运动的平卧褶皱(图2c);(c)北段(LD015点-LD025点):主要由二云母片岩和少量的石榴二云母片岩构成,面理总体倾向北(图2d-f),约10°~30°,倾角变化较大,约30°~80°,线理倾伏向为北西西-南东东,倾伏角约6°~27°。发育一系列紧密斜歪褶皱,表现为向南逆冲特征(图2h)。

庐镇关群主体为中粗粒花岗片麻岩,夹有石榴黑云母二长片麻岩和斜长角闪岩,片麻理产状为10°~30°∠65°~85°(图2i-l),与南部佛子岭群呈断层形式接触。其中石榴黑云母二长片麻岩主要出露于LD029点和LD031点(图2),呈层状产于花岗片麻岩中,出露的宽度约20~50m,野外露头上,石榴石多呈集合体产出(图2i, j, l)。斜长角闪岩出露规模约5~10m,与花岗片麻岩整合接触(图2k),产状直立。

(3)鸡冠咀-大沙梗-黄树林:主要为白垩系沉积盖层,具宽缓的褶皱,推测其下部为庐镇关群片麻岩。

(4)黄树林北:主要为庐镇关群中粗粒花岗片麻岩,产状陡立,倾向南,佛子岭群呈断块形式夹持于庐镇关群中。

1.2 五显-三七廊带地质图

该廊带图位于研究区东侧,沿西姑寨-下五显-滑水-大河沿-三七-三石寺-燕春一线展布,剖面总长约33km,宽约1.5~6km,主体为庐镇关群正片麻岩,零星出露佛子岭群片岩,在下五显和三石寺北出露大量产状平缓的白垩系火山岩(图3)。

自北向南可分为四段:(a)西姑寨-下五显段:岩性为中粗粒花岗片麻岩,片麻理产状356°∠82°(图3a, b),其间发育大量的狭窄糜棱岩带;(b)下五显-滑水段:为眼球状片麻岩,片麻理陡立,倾向南,产状为330°~6°∠58°~79°(图3c),肉眼可见1~3cm的正长石斑晶,夹有片岩断块(图3d);(c)滑水-大河沿北段:出露岩性为中粗粒花岗片麻岩,面理产状为345°~25°∠61°~79°,夹有片岩断块(图3e);(d)大河沿-燕春段:该段出露的岩性较多,主要为眼球状片麻岩、斜长角闪岩和片岩。其中眼球状片麻岩为主体,面理倾向为2°~20°,倾角55°~80°,眼球为粒径约2~5cm的正长石斑晶(图3g)。斜长角闪岩呈层状出露,与眼球状片麻岩呈层整合接触,宽度约5~10m(图3h)。

根据上述两个廊带地质图分析(图2、图3),佛子岭群主要为各类片岩,产状变化较大,发育一系列平卧、斜歪、同斜和倾竖褶皱(图2)。庐镇关群主体由花岗片麻岩和少量斜长角闪岩、石榴黑云母二长片麻岩构成,倾角较陡(图3),不含任何大理岩。同时,野外调查表明,佛子岭群和庐镇关群为构造并置关系。

2 主要岩石类型岩相学特征

2.1 佛子岭群岩相学特征

佛子岭群主体岩性为白云母石英片岩、二云母石英片岩、二云母片岩和石榴二云母片岩(图4)。具体为:

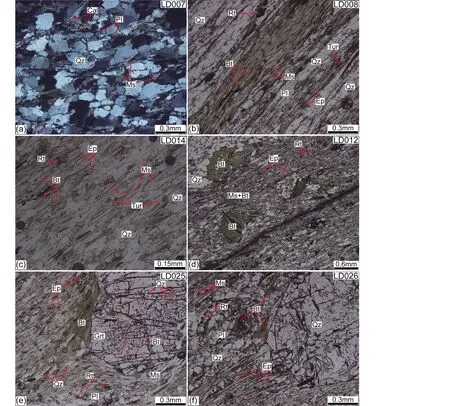

图4 佛子岭群主要岩石矿物组合显微照片

(1)白云母石英片岩:该岩石广泛出露于佛子岭群中,主要由白云母+石英+方解石+斜长石组成,具细粒变晶结构(图4a)。白云母呈半自形-自形片状,粒径0.1~0.5mm,含量约5%~10%;石英多呈他形不规则状,粒径0.2~0.7mm,含量约80%~85%;方解石他形-半自形粒状,粒径0.2~0.5mm,含量约5%~10%;斜长石呈他形粒状,粒径0.1~0.3mm,含量约1%~5%。

(2)二云母石英片岩:该岩石组成矿物为黑云母+白云母+石英+斜长石+金红石+绿帘石+电气石,具细粒鳞片变晶结构(图4b)。黑云母呈自形-半自形片状,粒径0.2~0.5mm,含量约15%~20%;白云母呈半自形-自形,粒径0.1~0.3mm,含量约10%~15%;石英呈他形粒状,粒径为0.1~0.5mm,含量约50%~55%;斜长石呈他形粒状,粒径0.1~0.3mm,含量约5%~10%;绿帘石他形-半自形粒状,粒径0.05~0.1mm,含量约1%~5%;金红石呈他形粒状,粒径细小,含量约1%~3%;电气石呈他形-半自形片状,粒径约0.1mm,含量约1%。

(3)二云母片岩:主要组成矿物为白云母+黑云母+石英+绿帘石+金红石+电气石组成,具细粒变晶结构(图4c, d)。白云母呈自形-半自形片状,粒径0.05~0.2mm,含量约20%~25%;黑云母含量约30%~35%,具斑晶和基质两种形式,其中多以基质形式存在。斑晶黑云母颗粒较大(图4d),粒径为0.5~1mm,呈他形-半自形;基质黑云母粒径约0.1~0.3mm,呈细小的自形片状产出。石英呈他形粒状,粒径为0.1~0.3mm,含量约30%~35%;绿帘石呈半自形短柱状,粒径约0.03~0.1mm,含量3%~8%;金红石和电气石多呈细小粒状,粒径0.01~0.05 mm,含量约1%~3%。

(4)石榴二云母片岩:该类岩石为佛子岭群特征性岩石,共生矿物为石榴石+白云母+黑云母+石英+斜长石+绿帘石+金红石+电气石,具细粒变晶结构(图4e, f)。石榴石呈半自形-自形粒状,内部含有大量细小的石英、长石和黑云母等包体,且呈定向排列,显示了残缕结构特征(图4e),粒径0.3~1mm,裂理较发育(图4e, f),含量约5%~10%;白云母呈自形-半自形细小片状体,粒径0.1~0.3mm,含量约10%~15%;黑云母呈自形-半自形片状,粒径0.3~1mm,含量约20%~25%;石英呈他形粒状,粒径为0.1~0.5mm,含量约35%~40%;斜长石呈细小的他形粒状,粒径0.1~0.3mm,含量约5%~10%;绿帘石呈自形-半自形,粒径0.01~0.1mm,含量约1%~3%;金红石为他形粒状,颗粒细小,粒径约0.01~0.1mm,含量约1%。

2.2 庐镇关群岩相学特征

庐镇关群主要由花岗片麻岩构成,由于结构和矿物成分差异可进一步细分为中粗粒花岗片麻岩和眼球状花岗片麻岩,少量为石榴黑云母二长片麻岩和斜长角闪岩(图5)。具体为:

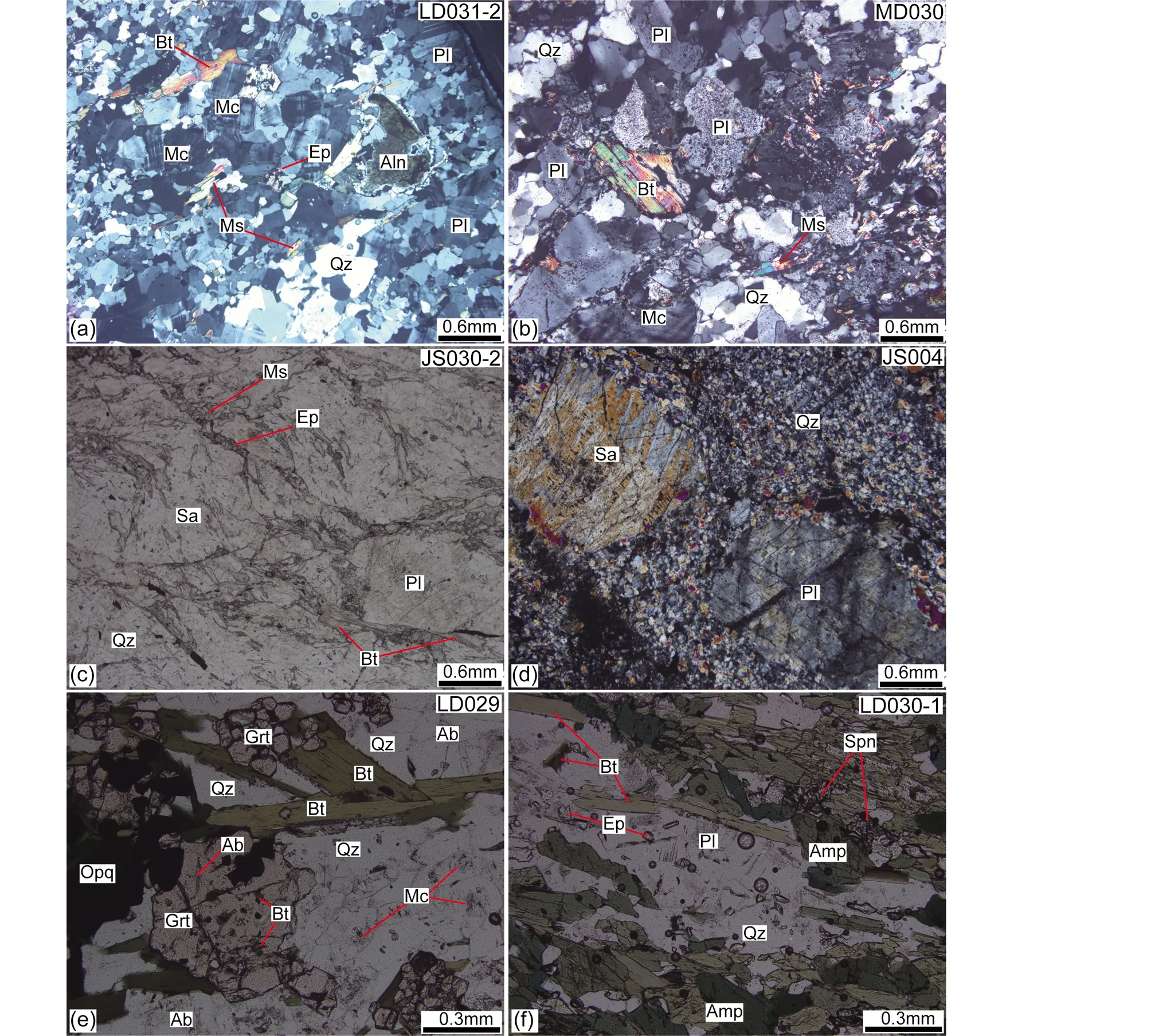

图5 庐镇关群主要岩石矿物组合显微照片

(1)中粗粒花岗片麻岩:共生矿物组合为石英+微斜长石+斜长石+黑云母+白云母+绿帘石+褐帘石,具花岗变晶结构(图5a, b)。石英呈他形不规则粒状,粒径为0.3~1.2mm,含量约30%~35%;微斜长石呈他形-半自形短柱状,具格子双晶,粒径0.3~1mm,含量约35%~40%;斜长石多为他形粒状,粒径0.2~0.5mm,含量约10%~15%;黑云母呈自形-半自形片状,粒径大小不一,0.2~1mm,含量约5%~10%;白云母呈自形-半自形细小颗粒,粒径0.1~0.5mm,含量约3%~5%;绿帘石呈他形,粒径0.01~0.1mm,含量约1%~3%;褐帘石呈他形不规则状,粒径0.5~1mm,边部往往为绿帘石所围绕,含量约1%。

(2)眼球状片麻岩:该岩石变形较为强烈,野外露头规模可见清晰眼球状构造,组成矿物为正长石+斜长石+石英+黑云母+白云母+绿帘石组成,具花岗变晶结构(图5c, d)。正长石呈粗大的他形粒状,粒径为1~10mm,含量约30%~35%;斜长石呈他形-半自形,粒径1~8mm,含量约25%~30%;石英为他形粒状,粒径为1~5mm,含量约30%~35%,但因后期变形影响,其常呈细粒化(图5d);黑云母呈半自形片状,粒径约0.3~0.6mm,含量约3%~5%;白云母和绿帘石多为细小颗粒,呈他形-半自形,粒径0.1~0.3mm,通常沿片麻理方向排布,含量约1%~5%。

(3)石榴黑云母二长片麻岩:共生矿物组合为石榴石+钠长石+微斜长石+石英+黑云母+不透明矿物,具中粗粒花岗变晶结构(图5e)。石榴石常呈他形-半自形粒状,颗粒大小不一,粒径0.2~1mm,裂理较发育。石榴石内部常包含黑云母、石英、长石和不透明矿物包体,含量约10%~15%;钠长石多呈他形,粒径0.3~1mm,含量约25%~30%;微斜长石多呈他形,粒径0.3~0.5mm,含量约15%~20%;石英呈他形,粒径为0.1~0.5mm,含量约20%~25%;黑云母呈自形-半自形片状,粒径0.3~2mm,含量约15%~20%;不透明矿物主要为磁铁矿,多呈他形粒状,含量约1%。

(4)斜长角闪岩:主要组成矿物为角闪石+斜长石+黑云母+石英+绿帘石+榍石,具中细粒粒柱状变晶结构(图5f)。角闪石呈自形-半自形长柱状,粒径0.2~1mm,含量约50%~55%;斜长石呈他形-半自形,粒径0.2~0.5mm,含量约20%~25%;黑云母为半自形-自形片状,粒径0.3~0.6mm,含量约5%~10%;石英呈他形粒状,粒径为0.1~0.5mm,含量约10%~15%;绿帘石呈不规则粒状,颗粒细小,粒径0.02~0.1mm,含量约1%~5%;榍石呈他形-半自形,粒径为0.05~0.1mm,含量约1%~3%。

3 峰期变质PT条件

为系统评价大别山北缘峰期变质PT条件空间变化型式,基于野外观测和岩相学分析,本次研究针对特征岩石进行了温压评价,选取了佛子岭群中4块石榴二云母片岩和4块二云母石英片岩、二云母片岩,选取了庐镇关群中的石榴黑云母二长片麻岩2块和斜长角闪岩1块。鉴于各类岩石矿物组合发育程度的不同,应用了Holdaway(2000)的石榴石-黑云母温度计(GB)、Wuetal.(2004)的石榴石-黑云母-斜长石-石英压力计(GBPQ)、Wu(2019)石榴石压力计(G)、Wu and Chen(2015)黑云母Ti温度计(Bt-Ti)、Holland and Blundy(1994)角闪石-斜长石温度计(H94)、Bhadra and Bhattacharya(2007)角闪石-斜长石-石英压力计(B07)。由于矿物普遍发育各类型成分环带,因此,合理选择峰期变质矿物成分极为重要(Kohn, 2003)。为此,本文针对佛子岭群中石榴二云母片岩和庐镇关群中石榴黑云母二长片麻岩中主要矿物进行了详细的矿物化学分析,以保证成分选择的正确性。本次矿物化学分析由合肥工业大学电子探针(EPMA)实验室完成,仪器型号为JEOL JXA-8230。测试条件为:加速电压15kV,电流为8~40nA,束斑为3μm。X-Ray Mapping分析采用40nA的探针电流。石榴子石、斜长石、黑云母和白云母、角闪石结构式分别依据氧原子12、8、11、11、23进行计算。代表性矿物成分见表1。

表1 佛子岭群和卢镇关群岩石代表性矿物成分(wt%)

3.1 佛子岭群主要矿物成分

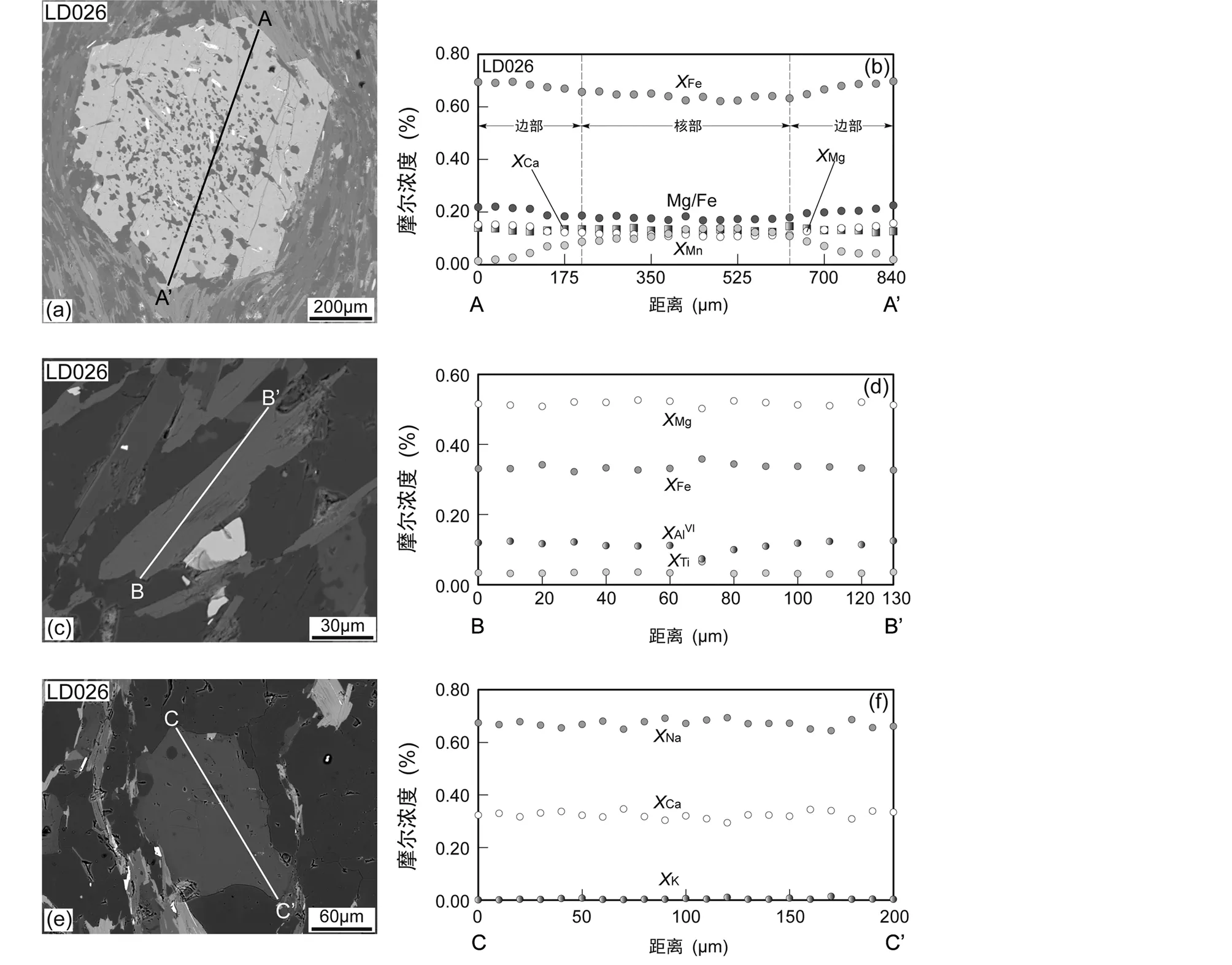

(1)石榴石:从背散射电子图(BSE)可以看出,石榴石无明显色差变化,暗示了成分较为均匀(图6a)。但在成分剖面中(图6b),环带特征明显,自核部至边部,XFe和XMg逐渐增高,含量分别为0.62→0.70和0.11→0.16。XCa则较为平坦,成分变化不显著,含量在0.12~0.14之间。XMn则呈现显著降低趋势,含量由0.14降至0.01,显示一个“钟型”特征。Mg/Fe比值表现为核部低边部高,由0.17~0.18增高至0.19~0.23。展示了一个进变质环带特征(Kohn, 2003)。

图6 佛子岭群主要矿物背散射电子图和成分剖面

(2)黑云母:该矿物BSE图和成分剖面均显示了均匀性特征(图6c, d),其中XMg、XFe、XAlⅥ和XTi的含量分别为0.51~0.53、0.32~0.34、0.11~0.13和0.03~0.04,成分剖面较为平坦,无环带变化特征。

(3)斜长石:BSE图中的颜色均匀(图6e),其成分剖面平坦,总体较为均匀(图6f),XNa、XCa和XK含量分别为0.65~0.70、0.29~0.35和0~0.01。

3.2 庐镇关群主要矿物成分

(1)石榴石:从X-ray Mapping图中可以看出,Fe元素似乎较为均匀(图7a),暗示了成分的均匀性,但Mn元素图则显示了不规则的环带,具补丁状特征(图7b)。在石榴石的成分剖面中(图7c),大致显示了一个环带分布型式,可分为核部和边部两个区域。由核部至边部,XFe和XCa逐渐增高,含量分别由0.42、0.21上升至0.48、0.27。XMn则逐渐降低,含量由0.35降至0.25,显示了一个“钟型”变化样式。XMg和Mg/Fe整体较为平坦,无明显成分差异,含量分别为0.01~0.02、0.03~0.04(图7c)。总体上,该石榴石显示了一个不规则的进变质环带样式,特别是在边部和矿物包体附近,成分波动较大。推测可能是由于后期扩散作用所致。根据岩相学分析(图5e),该石榴石内部包体极为发育,且破裂显著,如此为后期扩散作用打开了通道(Kohn, 2003),干扰了早期环带型式。从图7b可以看出,沿着裂隙和包体周边,成分显著变化(图7b中的淡蓝色部分),暗示了石榴石受到后期扩散作用的影响。相对而言,石榴石核部和边部(580~740μm)受到的扩散作用影响较小,成分变化较为稳定(图7b, c)。

图7 庐镇关群主要矿物X-ray Mapping、背散射电子图和成分剖面

(2)黑云母:该矿物成分较为均匀(图7d, e),无明显的色差变化,XFe、XMg、XAlⅥ和XTi较为平坦,含量分别为0.69~0.73、0.16~0.18、0.06~0.10和0.03~0.04,仅在黑云母边部,XAlⅥ和XFe略有升降,这可能受到后期扩散作用影响所致(Kohn, 2003)

因此,基于上述岩相学和主要矿物成分分析(图4-图7),在峰期变质PT条件评价时,对佛子岭群的石榴石选取边部成分,黑云母和斜长石则选取近核部部分,避免裂隙和解理发育的区域。庐镇关群中的石榴石则选取边部裂隙不发育区域的成分,黑云母选取近核部部分。这些区域的成分基本未受到后期扩散作用的影响,且石榴石的Mg/Fe比值、黑云母的的Fe/Mg比值和斜长石的An最高值,代表了峰期成分(Kohn, 2003)期变质成分选取的合理性。

3.3 峰期变质矿物成分特征

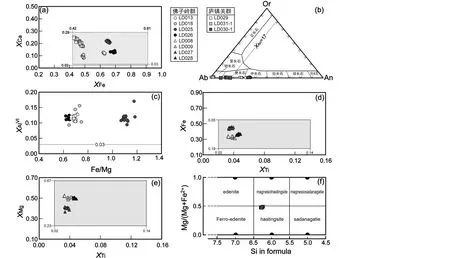

根据不同温压计的矿物成分适用范围限定(Holland and Blundy, 1994; Holdaway, 2000; Wuetal., 2004; Bhadra and Bhattacharya, 2007; Wu and Chen, 2015; Wu, 2019),本次对参与峰期PT条件评价的所有矿物成分进行了分析比较(图8和表1)。就佛子岭群的石榴二云母片岩而言,石榴石的XCa和XFe的含量分别为0.08~0.22、0.48~0.70(图8a)、斜长石的XAn含量为0.27~0.34(图8b),黑云母的XAlⅥ含量为0.09~0.17、Fe/Mg含量为0.62~1.18(图8c)。二云母片岩中黑云母的XFe、XMg和XTi的含量分别为0.24~0.46、0.38~0.51和0.03~0.05(图8d, e)。庐镇关群中石榴黑云母二长片麻岩的石榴石XCa和XFe的含量分别为0.18~0.27、0.43~0.48(图8a),长石的XAn含量为(图8b)。斜长角闪岩中的角闪石则为绿钙闪石(图8f),Mg/(Mg+Fe2+)和Si4+含量分别为0.47~0.50、6.24~6.29,斜长石的Ab、An和Or分别为82.00~84.40、14.90~17.60、0.30~0.60(图8b)。

图8 峰期变质矿物成分图

对照的成分限定(Holland and Blundy, 1994; Wuetal., 2004; Bhadra and Bhattacharya, 2007; Wu and Chen, 2015; Wu, 2019),佛子岭群石榴二云母片岩的主要矿物成分符合GB、GBPQ、G和Bt-Ti温压计的成分要求(图8a-c),二云母片岩的黑云母符合Bt-Ti温度计成分适用范围(图8d, e)。庐镇关群中石榴黑云母二长片麻岩的石榴石和黑云母符合GB、GBPQ、G成分限定(图8a, c),但因长石为钠长石,XAn<0.17(图8b、表1),不符合GBPQ的成分限定(图8b)。斜长角闪岩中的斜长石和角闪石则均符合H94和B07温压计的成分限定(图8b, f)。

3.4 峰期PT条件估算

根据共生矿物组合和成分限定,在峰期PT条件计算时,对佛子岭群的石榴二云母片岩应用GB & GBPQ温压计,二云母片岩因矿物组合不充分,仅应用Bt-Ti温度计;庐镇关群的石榴黑云母二长片麻岩则应用GB & G温压计,斜长角闪岩应用H94 & B07温压计。同时,为保证统计上的意义,对每个样品选取了5~12个矿物对进行计算(图9、表2)。

图9 大别山北缘峰期变质PT条件图

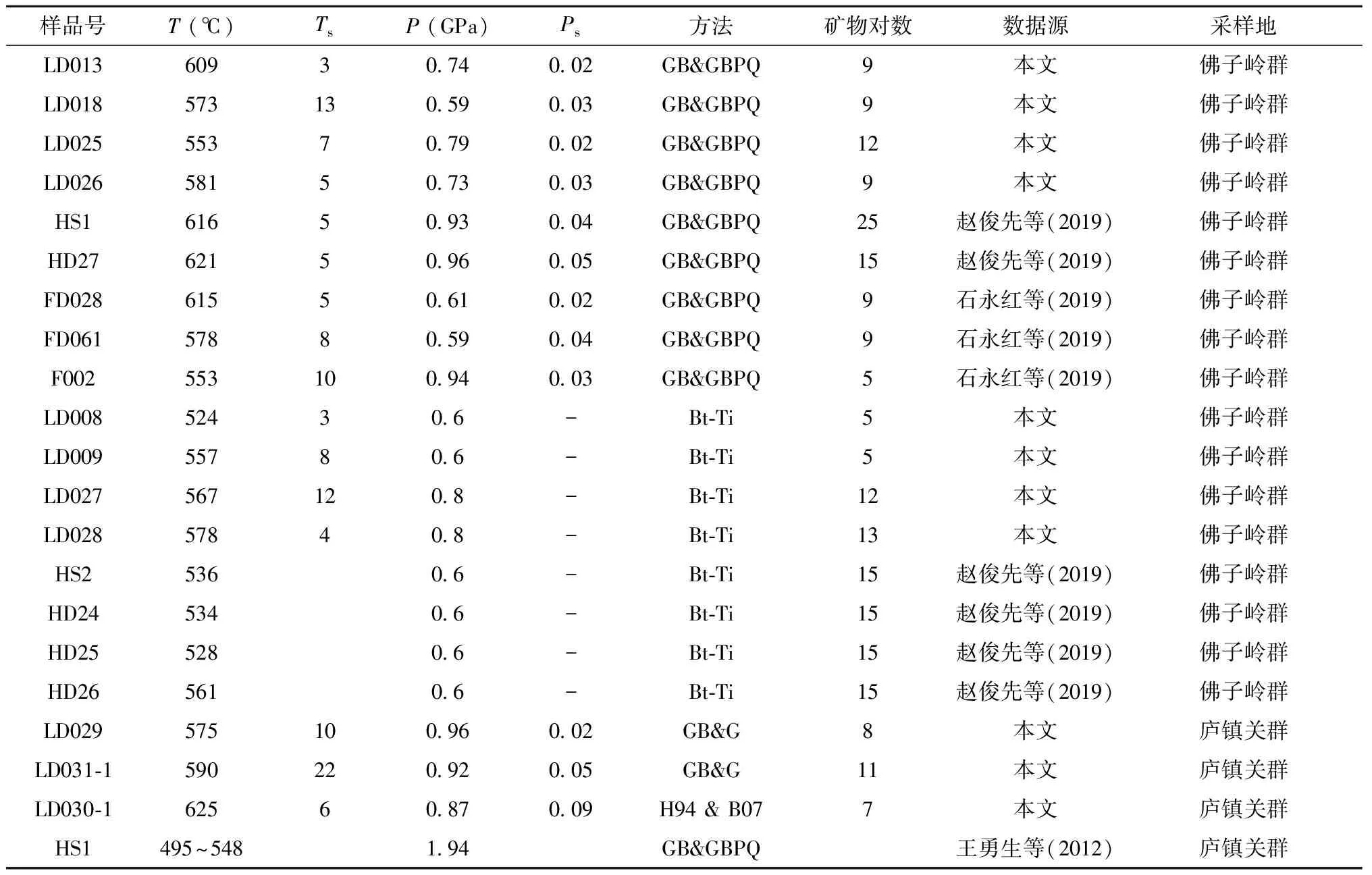

表2 佛子岭群和庐镇关群主期变质PT条件

佛子岭群石榴二云母片岩的分析样品总计4块,分别为LD013、LD018、LD025、LD026,应用GB & GBPQ温压计时,峰期变质温压范围为T=553~609℃和P=0.59~0.79GPa(表2、图9)。二云母石英片岩和二云母片岩共计4块,样品为LD008、LD009、LD027、LD028,应用Bt-Ti温度计时,在压力设定在0.1~1.1GPa范围时,温度范围分别为497~564℃、527~614℃、510~616℃、和531~544℃。为了便于比较,根据这4个样品产出的空间位置,并结合石永红等(2019)对金寨-霍山段佛子岭群由南至北温压渐变的趋势(图1),本文将样品LD008和LD009压力设定在0.6GPa,样品LD027和LD028压力设定在0.8GPa,相应的峰期温度分别为524±3℃、557±8℃、567±12℃、578±4℃。不难看出,佛子岭群均落入角闪岩相变质范畴,普遍经历较高级变质作用(图9、表2)。

庐镇关群的石榴黑云母二长片麻岩共计2块,样品为LD029、LD031-1,应用GB & G时,峰期变质温压分别为T=575±10℃和P=0.96±0.02GPa、T=590±22℃和P=0.92±0.05GPa。斜长角闪岩共计1块,样品为LD030-1,应用H94 & B07时,峰期变质温压为T=625±6℃和P=0.87±0.09GPa。同样,庐镇关群也经历了较高级的角闪岩相变质(图9、表2),明显高于低角闪岩相变质(安徽省地质矿产局, 1987),但是否达到榴辉岩相变质(王勇生等, 2012;图9)仍需进一步全面确定,根据本次岩相学分析(图5),并未确证榴辉岩相特征矿物的存在。

从峰期变质PT条件估算来看(表2、图9),并结合我们最近的研究(赵俊先等, 2019; 石永红等, 2019; 图1、表2),所有的样品均落入角闪岩相变质范围,这表明大别山北缘普遍经历了中级变质,参与了中下地壳层次俯冲和折返过程。且结合PT空间分布来看,由南至北,佛子岭群变质级别显示了逐渐递增趋势(图9)。

4 锆石U-Pb定年

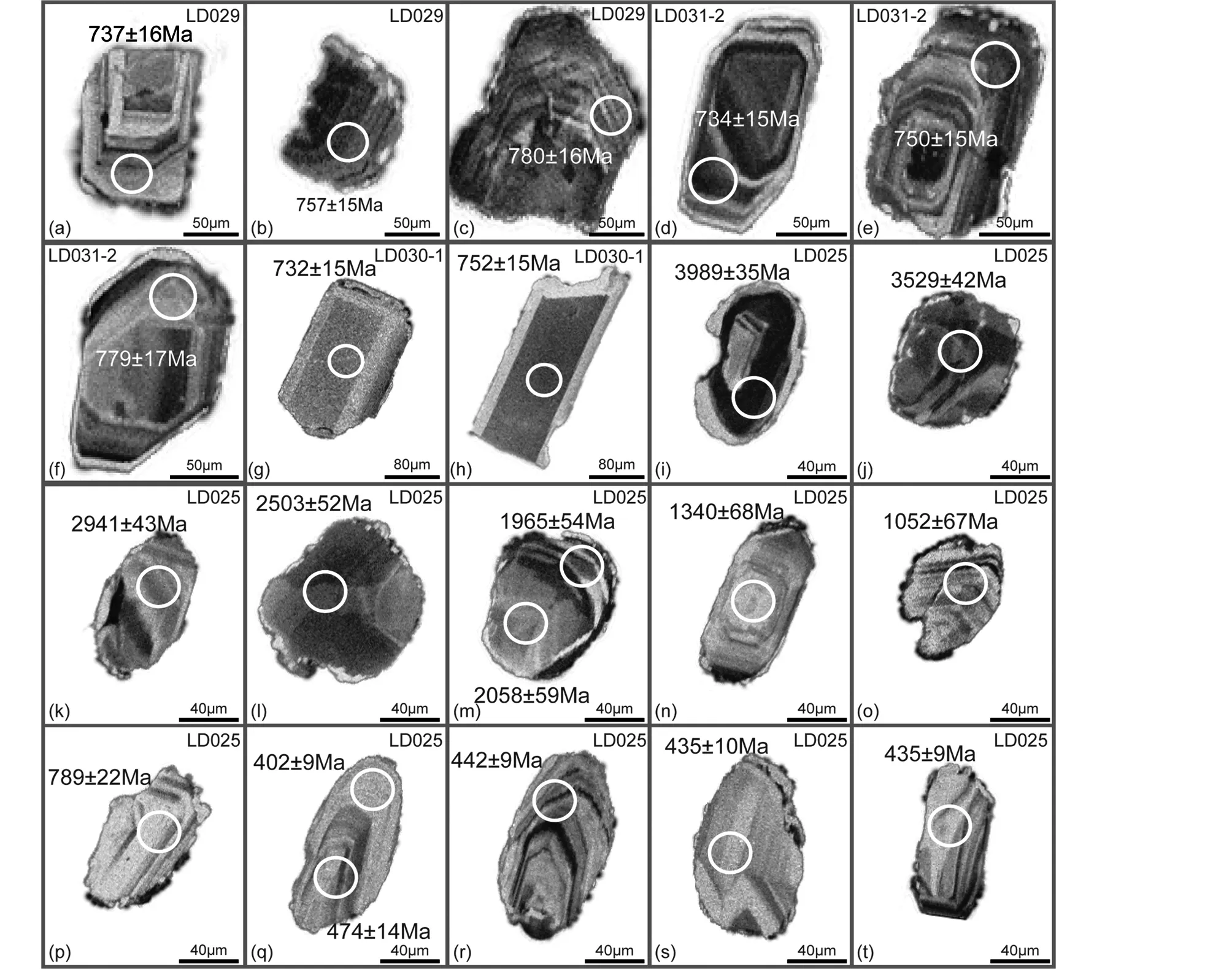

本次锆石年代学分析针对庐镇关群石榴黑云母二长片麻岩(LD029)、中粗粒花岗片麻岩(LD031-2)、斜长角闪岩(LD030)和佛子岭群石榴二云母片岩(LD025)展开进行(图10、表3、图11)。锆石单矿物挑选和制靶由河北省廊坊市峰泽源岩矿检测技术有限公司完成。阴极发光(CL)图像是由合肥工业大学资源与环境工程学院电子探针(EPMA)实验室完成,仪器型号为JEOL XM-Z09013TPCL。锆石U-Pb定年测试由中国科学技术大学激光剥蚀电感耦合等离子质谱仪(LA-ICP-MS)实验室完成,剥蚀束斑直径为32μm,剥蚀方式为每测试4个未知样品点时,测试一次标准锆石91500,每测试8个未知样品点时,测试一次NISTS610。数据处理与分析采用中国科学技术大学LA-ICP-MS实验室的LaDating@Zrn软件,谐和图与加权平均图、年龄直方图的制作由Isoplot 4.15完成,普通铅矫正使用的是ComPbCorr#3_18。

表3 佛子岭群和庐镇关群锆石U-Pb年龄数据

图10 佛子岭群和庐镇关群锆石阴极发光照片,示年龄

图11 佛子岭群和庐镇关群锆石U-Pb谐和图和直方图

(1)石榴黑云母二长片麻岩(LD029)

样品LD029共选取200颗锆石,测试了65个点,获得36个谐和年龄数据(表3)。该样品的锆石透射光下为无色透明-半透明,略带微黄色,多呈自形-半自形短柱状,少数为长柱状,粒径为60~200μm,长宽比为1:1~1:2。CL图显示这些锆石普遍具振荡环带结构(图10a-c)。分析的年龄较为集中,在792±17Ma~723±15Ma范围内。锆石的Th和U含量变化较大,分别为1269×10-6~54×10-6和2612×10-6~68×10-6,Th/U比值范围为0.32~1.49,均大于0.1。结合锆石CL图分析,这些锆石均为岩浆成因,其加权平均年龄为756±6Ma(图11a),代表了石榴黑云母二长片麻岩原岩结晶时限。

(2)中粗粒花岗片麻岩(LD031-2)

该样品共选取200颗锆石,测试点数51个,获得38个谐和年龄数据(表3)。该样品锆石透射光下无色透明-半透明,略带褐黄色,多呈柱状或等轴状,粒径30~150μm,长宽比为1:1~1:2。锆石多具明显的振荡环带(图10d-f),偶尔在边部可见极窄的亮白色变质增生边(图10d, f)。测试年龄为811±16Ma~723±16Ma,较为集中(图11b)。锆石的Th含量为1598×10-6~54×10-6,U含量为1521×10-6~67×10-6,Th/U比值为0.32~1.89,均大于0.1。结合锆石振荡环带结构特征,这些锆石应为岩浆成因,其加权平均年龄为758±7Ma(图11b),应为中粗粒花岗片麻岩原岩结晶年龄。

(3)斜长角闪岩(LD030)

该样品共选取150颗锆石,测试点数50个,获得33个谐和年龄数据(表3)。透射光下锆石多无色透明-半透明,晶形多呈自形-半自形长柱状,少部分为等轴状和不规则状,粒径45~250μm,长宽比为1:1~1:2.5。阴极发光图像(CL)显示,锆石多具环带结构和弱分带(图10g, h)。在谐和图中(图11c),年龄较为集中,在787±17Ma~732±15Ma范围内。锆石的Th含量为999×10-6~61×10-6,U含量为465×10-6~70×10-6,Th/U比值范围为0.79~2.5(表3),比值明显大于0.1。从Th/U比值和锆石内部结构来看,这些锆石属于岩浆成因,其加权平均年龄为764±6Ma(图11c),代表了斜长角闪岩原岩结晶时限。

(4)石榴二云母片岩(LD025)

该样品共选取200颗锆石,测试点数109个,获得谐和年龄数据点98个,其年龄跨度大,在3989±35Ma~402±9Ma范围内(表3、图11d)。该样品的锆石为无色透明-半透明,晶形和颗粒大小差异较大,多呈不规则状、椭球状和短柱状。CL图中,锆石显示了不同的结构特征,发育有振荡环带、弱分带、片状等结构(图10i-t)。锆石的Th和U含量变化较大,分别为1976×10-6~3×10-6,U含量为1735×10-6~14×10-6,Th/U比值大于0.1。根据锆石的年龄、内部结构和晶形特征分析,这些锆石应为碎屑锆石,代表的是不同时期的物源。按照年龄的分布和变化情况,大致可分为三组年龄(表3、图11d):

第一组:29个分析数据,年龄范围为3989±35Ma~1618±57Ma(图11d)。该组锆石多呈椭球状或不规则状,粒径80~120μm,长宽比为1:1~1:2,具有片状分带或弱分带结构(图10i-m),锆石的Th和U含量变化较大,分别为582×10-6~3×10-6和1003×10-6~14×10-6,Th/U比值基本大于0.1。第二组:48个分析数据,年龄范围为1396±57Ma~660±15Ma(图11d),锆石多为长柱状,常具不规则边缘(图10o, p),粒径50~200μm,长宽比为1:1~1:2.5,锆石均具有振荡环带特征(图10n-p),且Th/U比值均大于0.1,暗示这些锆石具岩浆成因。根据年龄变化特征,其可进一步细分两个小组:(a)12个分析数据,年龄范围为1396±57Ma~1001±69Ma;(b)36个分析点,年龄范围为995±26Ma~660±15Ma。第三组锆石:21个分析数据,年龄分布为513±15Ma~402±9Ma(图11e),锆石多为柱状或椭圆状,粒径40~120μm,长宽比为1:1~1:2,锆石普遍具振荡环带结构(图10q-t),锆石的Th和U含量分别为579×10-6~117×10-6和1735×10-6~123×10-6,Th/U比值范围为0.27~0.95,这意味着这些锆石基本为岩浆成因。其中最年轻一颗锆石为402±9Ma代表了佛子岭群形成下限,暗示其形成于中晚泥盆世。

根据该样品碎屑锆石年龄分析(表3、图11d, e),佛子岭群碎屑锆石具有~2504Ma、925Ma、850Ma和450Ma四个年龄峰值(图11f),其中以中-新元古代和早古生代物源最为丰富,并暗示了佛子岭群具有复杂的物源性。

5 讨论

5.1 大别山北缘变质岩石构成

大别造山带北缘主要由佛子岭群和庐镇关群两部分构成(安徽省地质矿产局, 1987; Zhengetal., 2005)。佛子岭群自下而上分为祥云寨组、潘家岭组和诸佛庵组,岩性为板岩、千枚岩、片岩和少量大理岩,一直被视为“沉积韵律”极为发育的复理石沉积建造(中华人民共和国地质部, 1957; 郑文武, 1964; 杨志坚, 1964; 安徽省地质矿产局, 1987)。庐镇关群则由小溪河组和仙人冲组构成,岩性为正片麻岩、混合岩和大理岩(安徽省地质矿产局, 1987)。其中后者为扬子板块北缘基底,前者则为扬子板块北缘沉积物(Okayetal., 1993; 周建波等, 2001; Zhengetal., 2005)。

对照本次和我们最近的研究(赵俊先等, 2019; 石永红等, 2019; 杨根山等, 2020),佛子岭群主体应为具细粒变晶结构的各类片岩(图2、图4),白云母石英片岩为其主要部分,含部分大理岩和石英岩。在龚店地区出露一套规模较小的类似岛弧特征的岩石组合,岩性为变质辉石闪长岩、片麻岩、片岩和石英岩、大理岩(图1; 杨根山等, 2020),且变形强烈,显示了构造并置特征。该套岩石组合区域上并不普遍,也许暗示了佛子岭群夹持有少量岛弧残留体(杨根山等, 2020)。区域上,佛子岭群表现为一个大型“背形”(图2、图12a),其北端片理倾向北,并发育一系列轴面倾向北的紧密斜歪褶皱(图2e-h),南段片理近于直立,并发育指向北下滑运动的层间褶皱(图2a),中段产状较为平缓,且发育大量平卧褶皱(图2c),运动形式指示向南逆冲,可能代表了折返的几何形态。相对而言,庐镇关群岩性较为单一,主要由花岗片麻岩、斜长角闪岩、石榴黑云母二长片麻岩和变基性岩构成(图2i-l、图3)。其中花岗片麻岩为主体部分,因特征矿物含量和结构差异,可进一步分为含石榴石、中粗粒和眼球状花岗片麻岩,产状较为陡立,其间发育大量的韧性剪切带(图3、图12a)。后几类岩石则呈层状或透镜体产出,规模大小不等,出露宽度约1~100m(图2k、图3h、图12a)。

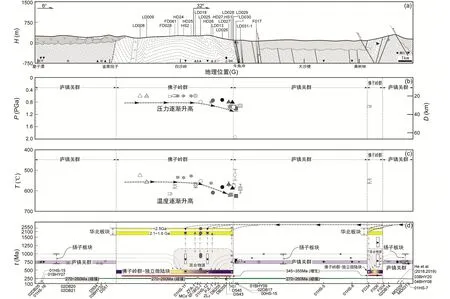

图12 大别山北缘P-T-t-G图

基于上述分析,佛子岭群和庐镇关群各岩石单元组的划分可进一步合并和简化。其中佛子岭群为一套片岩组合,夹有少量的大理岩和石英岩,同时,庐镇关群中小溪河组的大理岩归入佛子岭群,取消祥云寨组、潘家岭组和诸佛庵组三个岩石单元组的划分,仅以佛子岭群称谓。实际上,三个组的岩石普遍经历了较高级变质,岩性差异并不显著,野外已无法细致区分,只是二云母石英片岩和二云母片岩含量略有不同。庐镇关群则主要为正片麻岩,不含任何副片麻岩和混合岩组分。同时,考虑到“群”应是岩石地层含义,因此,本文建议庐镇关群的称谓暂以“庐镇关变质单元”或“原庐镇关群”替代。此外,根据野外构造解析(图3d, e),佛子岭群和庐镇关群构造并置关系,两者并非是沉积基底和沉积盖层关系,或者说佛子岭群并不是形成于庐镇关群基底之上,暗示了两者应该形成于不同的、相互独立的地质背景中。

5.2 峰期变质PT条件时空分布型式

大别山北缘区域变质岩石学研究一直较为薄弱,主要遵循安徽省地质矿产局(1987)的研究,定性地确定佛子岭群低绿片岩相,庐镇关群为绿片岩相-低角闪岩相,缺乏区域变质属性定量的评价。这可能是该地区缺乏特征性的岩石和矿物,无法精确定性和定量加以限定变质级别所致。为了较好地揭示大别山北缘变质温压的时空变化,在充分结合前人资料(王勇生等, 2012; 赵俊先等, 2019; 石永红等, 2019; 杨根山等, 2020)基础上,本研究构建了一条压力(P)-温度(T)-时间(t)-地理位置(G)剖面(图12)。从该图可以看出(图12b, c),在空间分布型式上,佛子岭群峰期变质PT条件呈现规律性变化。由南至北,峰期压力由0.6GPa逐渐增至~1.0GPa,峰期温度尽管略有起伏,但总体显示由~520℃上升至~620℃,整体展示了一个递增变质型式,代表了由南向北的俯冲状态,经历了中、下地壳层次的俯冲过程。而其宽缓的“背形”以及一系列紧闭斜歪、同斜和平卧褶皱构造几何型式可能反映了折返状态(图12a)。庐镇关群由于分析的特征岩石所限,其区域变质特征及其变化规律并未充分展现,但对石榴黑云母二长片麻岩和斜长角闪岩的热力学评价表明(图9、图12b, c),庐镇关群经历了中高压角闪岩相变质,变质条件在T=575~625℃和P=0.87~0.96GPa(图12a),这表明其也经历了较深层次的俯冲、折返。据此,可判定大别山北缘卷入了较深层次的俯冲、折返事件,显示了由南向北的俯冲极性。

5.3 大别山北缘演化过程探讨

关于大别山北缘的地质演化过程,主要有三种认识:①“加积楔”模式(Okayetal., 1993; 周建波等, 2001; Zhengetal., 2005),强调大别山北缘未经历俯冲折返,且佛子岭群为庐镇关群之上的沉积盖层;②“板片俯冲”模式(Faureetal., 2003; 林伟等, 2005),认为大别山北缘佛子岭群和庐镇关群为扬子北缘产物,共同经历了印支期的俯冲碰撞造山事件;③“微陆块”模式(Chenetal., 2003; Zhuetal., 2017),认为佛子岭群为晚古生代形成独立“微陆块”,在大别造山带印支期构造过程中拼合至扬子北缘的庐镇关群之上。其中①和②强调的是印支期大别造山带的形成构造事件。然而,对照此次的岩石类型、构造几何学分析和峰期变质PT条件评价来看,佛子岭群和庐镇关群可能并非是紧密共生的扬子板块北缘物质(Okayetal., 1993; 周建波等, 2001; Zhengetal., 2005),而是在俯冲碰撞过程中构造并置在一起的不同块体,它们的俯冲深度可达25~40km(图9、图12a-c)。

从年代学研究来看(图11),庐镇关群的石榴黑云母二长片麻岩、花岗片麻岩和斜长角闪岩原岩结晶年龄分别为756±6Ma、758±7Ma和764±6Ma(图11a-c),年龄单一,与前人研究结果基本一致(Hackeretal., 2000; Chenetal., 2003; Zhengetal., 2004, 2007; Ratschbacheretal., 2006; Wuetal., 2007; Heetal., 2018, 2019),其应归属于扬子板块(Gaoetal., 2001; Zheng, 2008; Lietal., 2014;图12d)。佛子岭群则展示了沉积碎屑锆石年龄特征,具2.50Ga、0.93Ga、0.85Ga和0.45Ga四个年龄峰值(表3、图11f),结合前人和我们最近的研究(Lietal., 2001; Chenetal., 2003; Zhuetal., 2017; 石永红等, 2014, 2019; 赵俊先等, 2019; 杨根山等, 2020),2.50Ga的锆石可能源于华北板块(Zhaoetal., 2012; Zhai and Santosh, 2011; Zhao and Zhai, 2013)。大量的0.93Ga和0.85Ga的锆石则暗示物源具扬子板块属性(Gaoetal., 2001; Zheng, 2008; Lietal., 2014; 图12d)。至于0.45Ga锆石的物源并没有统一认识。Chenetal.(2003)认为该组锆石来自大别造山带西侧秦岭地块的古生代岛弧岩浆岩,Zhuetal.(2017)推测源区为扬子和华北板块之间且已被俯冲消减的古生代岛弧岩浆岩。两者的共识在于佛子岭群形成于古生代岛弧背景环境,不同之处在于物源区的差异。最近,刘贻灿等(2021)在金寨西侧铁冲附近确定了一个457±2Ma花岗岩(出图1图幅),也许这是0.45Ga锆石主要供给区。因此,佛子岭群具有扬子板块、华北板块和古生代岩浆岩岛弧三个物源区。

关于大别山北缘的变质时限,目前仅限于佛子岭群的两期变质年龄:345~355Ma晚古生代增生造山事件(刘贻灿等, 2020; 杨根山等, 2020)和270~260Ma印支期大别造山带大陆俯冲碰撞事件(牛宝贵等, 1994; Ratschbacheretal., 2006; Faureetal., 2003; 林伟等, 2005;图1)。而庐镇关群则缺乏变质年代学的确证,但最近唐虎等(2021, 未发表)在牛角冲东侧(LD031点,图2)片麻岩中获得了~265Ma变质榍石U-Pb年龄。该年龄与佛子岭群记载的大陆俯冲碰撞变质事件基本一致,暗示了佛子岭群和庐镇关群在晚古生代末共同经历了大别碰撞造山过程(图12d)。同时,基于庐镇关群缺乏古生代构造事件的记录和原岩结晶年龄分析(图11a-c、图12d),佛子岭群与庐镇关群并没有成因上的联系,在印支期大陆俯冲碰撞之前,它们应分属于不同的构造体系。

因此,根据本次分析结果,参照Zhuetal.(2017)构造解析,以及刘贻灿等(2020, 2021)和杨根山等(2020)的岩石学和年代学的研究,本文认为佛子岭群形成下限为中晚泥盆世,具混合物源,倾向于佛子岭群为古生代岩浆岛弧背景之下的沉积物,并与古生代岩浆岩(刘贻灿等, 2020)构成了一个独立微陆块(图12d)。在晚古生代345~355Ma经历了增生造山事件,其后在~265Ma与扬子板块北缘的庐镇关群拼合,共同经历大别造山带中浅层次的碰撞俯冲、折返,进而暗示了大别造山带可能为增生和碰撞复合类型的造山带。

6 结论

(1)佛子岭群主要由白云母石英片岩、各类云母片岩和少量的石榴二云母片岩、大理岩、石英岩构成,原岩为沉积岩;庐镇关群主体为花岗片麻岩,少部分为呈层状或透镜体产出的斜长角闪岩、石榴黑云母二长片麻岩、变基性岩,原岩为岩浆岩,无任何沉积岩。两者呈构造并置接触关系。同时,根据原岩特征,建议取消庐镇关群称谓,暂以“庐镇关变质单元”或“原庐镇关群”加以替代。

(2)大别山北缘的佛子岭群和庐镇关群普遍经历了中高压角闪岩相变质,结合前人资料,佛子岭群的峰期温压范围为:T=524~621℃和P=0.59~0.96GPa,在空间上,由南至北峰期温度压力呈现逐渐变化趋势,展示了一个中浅层次的俯冲状态。庐镇关群的峰期温压范围为:T=575~625℃和P=0.87~0.96GPa,与前者共同经历了大别造山带的俯冲折返过程。

(3)锆石U-Pb年龄分析表明,庐镇关群的各类片麻岩的原岩结晶年龄为756~764Ma,属扬子板块北缘。佛子岭群碎屑锆石年龄显示了2.50Ga、0.93Ga、0.85Ga和0.45Ga四个峰值,物源来自华北板块、扬子板块和古生代岛弧,推测为一个独立微陆块,最年轻的402±9Ma锆石表明其形成于中晚泥盆世。结合前人的构造地质学和变质年龄分析,大别山北缘记载了晚古生代的增生造山和印支期碰撞造山两个事件,进而推测大别造山带为复合型造山带。

致谢在成文过程中,吴春明教授、陈福坤教授和朱光教授给予了充分的支持和讨论;矿物成分测试分析得到了王娟工程师的帮助;感谢四位匿名评审人悉心和认真负责的评改和指正。