景感生态学在流域生态系统保护与修复实践中的应用

——以大凌河流域北票段为例

2021-09-02唐明方

李 爽,田 野,唐明方,严 岩

1 中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 中国科学院城市环境研究所,城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021

随着我国社会经济的高速发展,城镇化水平的不断加快,人类活动对生态系统的不利影响日益加剧,生态环境问题频发,导致了不同程度的生态环境损害,严重制约或减小了生态系统功能的正常发挥[1- 4]。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视生态保护与修复工作,提出了一系列新理论、新思想、新战略,尤其是习近平生态文明思想,给整体性和系统性的生态保护与修复指明了方向与道路[5]。习近平总书记2013年11月9日在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出:山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树,用途管制和生态修复必须遵循自然规律[6]。自2016年以来,由财政部、自然资源部和生态环境部三部委联合开展了三批共25个山水林田湖草生态保护修复试点项目,可以说,生态保护与修复已成为我国生态文明建设的一项核心内容[7-8]。

景感生态学的概念于2015年提出,是指以可持续发展为目标,基于生态学的基本原理,从自然要素、物理感知、心理认知、社会经济、过程与风险等相关方面,研究土地利用规划、建设与管理的科学[9]。景感生态学是研究生态系统服务和可持续发展的有效途径,也是联系生态系统服务和可持续发展的桥梁。景感生态学的研究目的是要在通常意义下的保持、改善和增加生态系统服务的同时,特别注重和强调要增加“可持续发展意识及其相关理念”的生态系统的服务,通过促进人们可持续发展的共同行为规范,进而使得人们在享用生态系统服务的同时,自觉地共同行动进一步地去保持、改善和增加生态系统服务,以保障可持续发展目标的实现[10]。

大凌河流域北票段自清光绪年间开始大范围采煤,当地的采煤业曾为国家做出巨大贡献。2009年北票市被列为国家资源枯竭型转型试点城市[11],由于社会经济长期依赖资源程度极高的矿山开采业,占用破坏大量土地,导致山体和生态环境遭到严重破坏,露天采坑、井工废弃地、废石渣堆遍布,形成地面塌(沉)陷、崩塌、滑坡等地质灾害隐患。原有的地形地貌景观遭到破坏,导致了植被破坏,地表涵养功能退化,水土流失严重,水质下降,区域生态系统退化,生态服务功能严重下降[12-13],传统生态保护修复工作由于缺乏系统性、整体性和可持续性,保护修复治理的效果不尽理想[14-15]。同时,由于自然资源的枯竭,受自然环境和产业萎缩的双重影响,当地的社会经济发展长期处于较低水平,如何在改善大凌河流域北票段生态环境的同时促进区域的绿色转型,实现可持续发展,已成为当地政府和居民最为迫切的现实需求[16-17]。因此在大凌河流域北票段开展以景感生态学和可持续发展理论为指导的生态保护与修复,采用景感营造的理念全面实施山水林田湖草生态保护修复工程,对山上山下、地上地下、陆地水体以及流域上中下游进行整体保护、系统修复、综合治理,真正改变治山、治水、护田各自为战的工作格局,对于改善区域生态环境,合理优化第一产业、调整提升第二产业、大力发展第三产业,着力加快发展绿色新兴产业,实现绿色高质量发展,具有重大的现实意义和深远的战略意义。

1 研究区概况

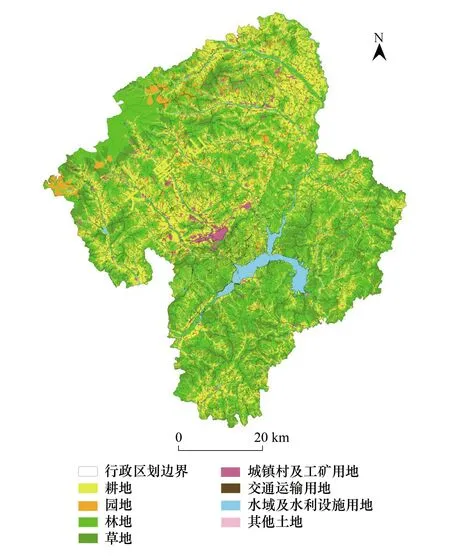

本文选择大凌河在北票市境内流域面积为研究区域,研究区面积4339.34 km2,具体范围见图1。大凌河流域北票段地处辽宁省西部、朝阳市东北部,南临渤海,北接内蒙,地处大凌河中游,120°16′—121°22′E,41°20′—42°30′N之间。东西最大横距83.25 km,南北最大纵距129.5 km。

研究区总国土面积4339.34 km2,其中耕地面积1118.25 km2,园地面积181.68 km2,林地面积1342.56 km2,牧草地面积489.12 km2,城乡建设用地154.01 km2,交通用地30.71 km2,水利设施用地109.23 km2,未利用土地913.76 km2(图2)。

图2 研究区土地利用图Fig.2 Land use map of research area

研究区内现有10处高陡边坡、9处废弃采坑,城区周边乡镇治理区内共有32处废弃采场、1处矸石山,占用损毁土地面积179.77 hm2,崩塌、滑坡和泥石流等矿山地质灾害频发;大凌河一级支流2016—2018年断面监测水质超标严重,大凌河干流水质部分月份仍然不能标,2015—2018年各指标均呈上升的趋势,CODCr、氨氮、总磷浓度较高,甚至超过Ⅴ类限值[16]。研究区现有水土流失面积1896.5 km2,占全市土地总面积的42.43%。其中:轻度侵蚀面积1417.55 km2,中度侵蚀面积441.22 km2,强度侵蚀面积34.84 km2,极强度侵蚀面积2.75 km2,剧烈侵蚀面积0.14 km2,在《全国水土保持规划(区划)》中,属于“国家水土流失重点治理区”[18]。

2 数据来源与研究思路

2.1 数据来源

本文使用大凌河流域北票段的相关社会经济统计数据、土地利用数据、气象数据、遥感影像、数值高程模型数据以及各级行政界限、水系等矢量数据。遥感监测数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(hppt://www.resdc.cn/),空间分辨率为30 m。

2.2 研究思路

山水林田湖草各生态要素相互作用、相互联系、相互依托,采用景感营造的理念统筹山水林田湖草生态保护修复,必须从系统思路、全局视角、流域系统层面出发,针对核心问题和关键环节,根据相关要素功能联系、作用关系,统筹考虑各要素保护与修复需求,提出系统性整体解决方案[19-24]。研究区域是典型的山地-平原-河流-湖泊复合生态系统,作为一个生命共同体,这一复合生态系统提供了水源涵养、水土保持、防风固沙、水质净化、生物多样性维持、产品供给等多样化的生态系统服务,而这些不同生态系统服务间,存在着此消彼长的权衡关系或者相互增益的协同关系。由于人类对不同生态系统服务不合理的选择利用,导致在增加供给功能的同时,引起生命共同体其他生态功能的下降,是区域生态环境问题产生的根本原因[25-30]。

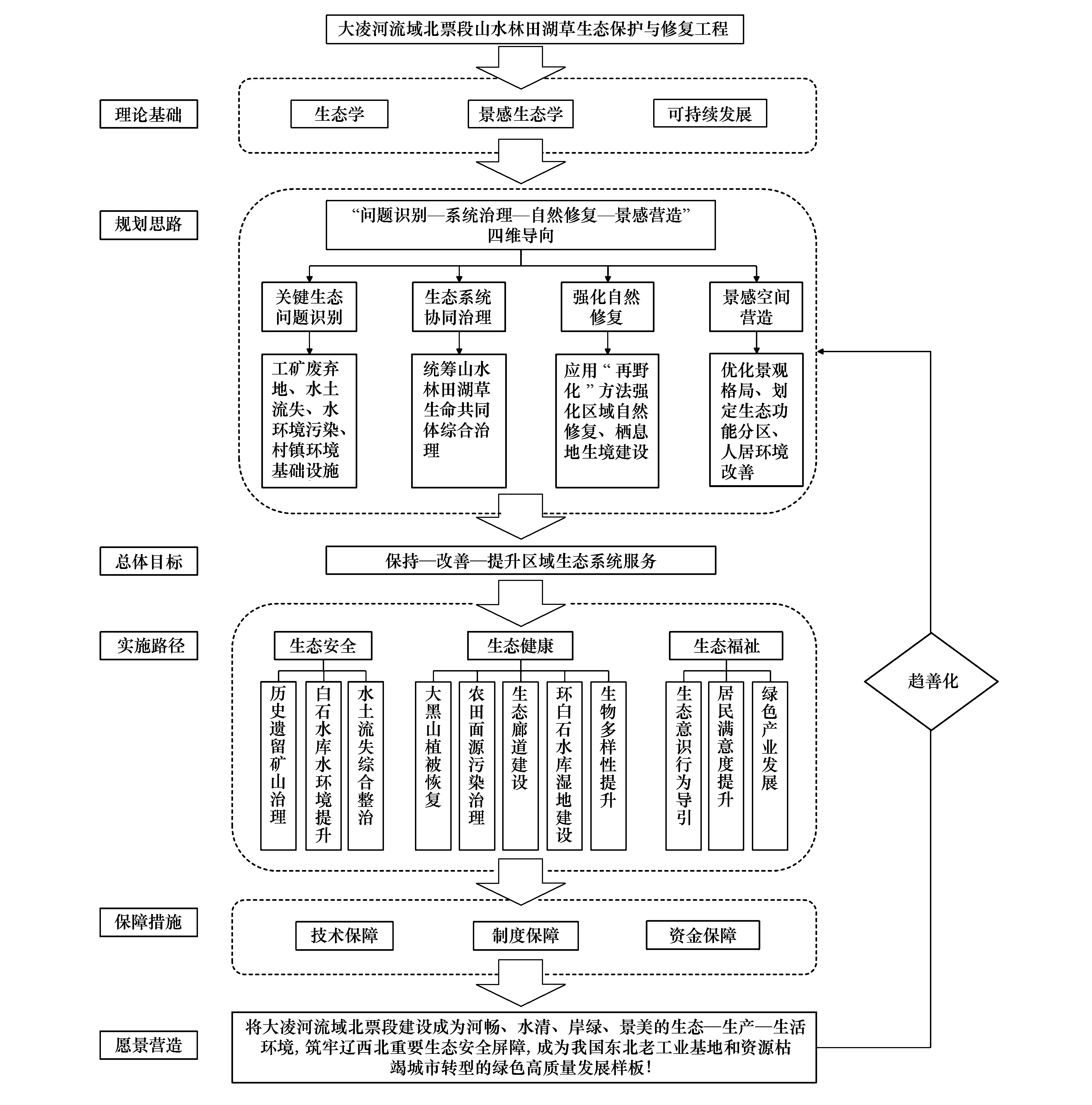

本研究以景感生态学和可持续发展为理论基础,采用景感营造的理念构建了大凌河流域北票段生态系统保护与修复综合治理框架(图3)。

图3 研究区山水林田湖草生态保护与修复综合治理框架Fig.3 The comprehensive management framework of ecological protection and restoration of full-array ecosystems in research area

框架以保持—改善—提升生态系统服务为目标,设计了“问题识别—系统治理—自然修复—景感营造”四维导向的生态保护与修复思路。针对大量工矿废弃地、水土流失严重、水环境污染和村镇环境基础设施落后等典型生态环境关键问题,开展以流域为单元的山水林田湖草全生态要素的系统治理,在自然生态系统占主导区域强调应用“再野化”方法自然修复与野生动物栖息地生境营造,减小工程量和资金投入,在人类活动密集区应用景感生态学理论和方法,开展景感空间营造,优化景观格局、改善人居环境,通过塑造景感空间,寓情于景,引导和增强居民的生态环保意识,调动居民自发的生态保护行为,满足居民的愿景和社会的需要,进而促进生态保护与修复的效果。

从生态安全、生态健康和生态福祉三个方面作为生态保护修复的实施路径,通过历史遗留矿山治理、白石水库水环境提升和水土流失综合治理保障区域生态安全;通过大黑山植被恢复、农田面源污染治理、生态廊道建设、环白石水库湿地建设、生物多样性提升,保持生态系统健康;通过居民的生态意识行为导引,增强公众对生态环境的满意度,促进绿色产业发展,提升生态福祉的效果。

从技术、制度和资金三个方面保障生态保护与修复的实施,营造“绿水青山就是金山银山”、区域绿色高质量发展的美好愿景,调动全社会的积极性共同参与到大凌河流域北票段的生态保护与修复工作中,形成合力,加速生态保护与修复进程与效果。最后,在生态保护与修复的进程中,通过环境物联网等高科技手段,应用景感生态学的趋善化模型,不断进行适应性调整与优化,实现投入与产出效益的双赢,助力资源枯竭型城市成功转型,实现区域可持续发展。

3 大凌河流域北票段山水林田湖草生态保护与修复的景感营造

3.1 大凌河流域北票段山水林田湖草生态保护与修复景感空间体系构建

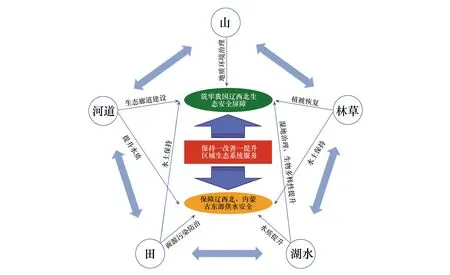

本研究围绕全面贯彻落实习近平生态文明思想,统筹推进山水林田湖草系统修复,坚持“保护优先、系统治理、绿色发展”的原则,在系统治理的基础上,强调自然生态系统的“再野化”修复和人类聚集区的景感空间营造,按照“一中心、二重点、五要素、六工程”组织实施,形成了大凌河流域北票段山水林田湖草生态保护与修复景感空间体系(图4)。

图4 研究区山水林田湖草生态保护与修复景感空间体系Fig.4 The landsense creation system for ecological protection and restoration in research area

“一中心”即以聚焦于保持-改善-提升区域生态系统服务为中心;“二重点”即筑牢我国辽西北生态屏障和保障辽西北和内蒙古东部供水安全;“五要素”即围绕流域内矿山、林草、河道、农田、湖水等生态要素开展系统治理,协同提升流域清水产流、防风固沙、水土保持、水质提升、生态廊道连通、生物多样性保护等关键生态系统服务; “六工程”就是在前期治理的基础上,分时间、分步骤、分区域,通过三年的时间,充分考虑资金年度投入强度、可行性及地方政府的实施能力,优先启动对国家生态安全格局产生重大影响的工程项目,安排实施“矿山地质环境综合治理工程、水土保持与植被修复工程、生态廊道建设与生物多样性保护工程、重要水源地生态保护与修复工程、面源污染防治与村镇环境综合整治工程、生态环境物联网与管理支撑建设工程”等6方面重点工程项目,推动大凌河流域北票段生态环境的持续改善,保障辽西北、东北平原和京津冀的生态安全,促进区域产业转型,实现绿色高质量发展。

3.2 景感营造工程布局与分区

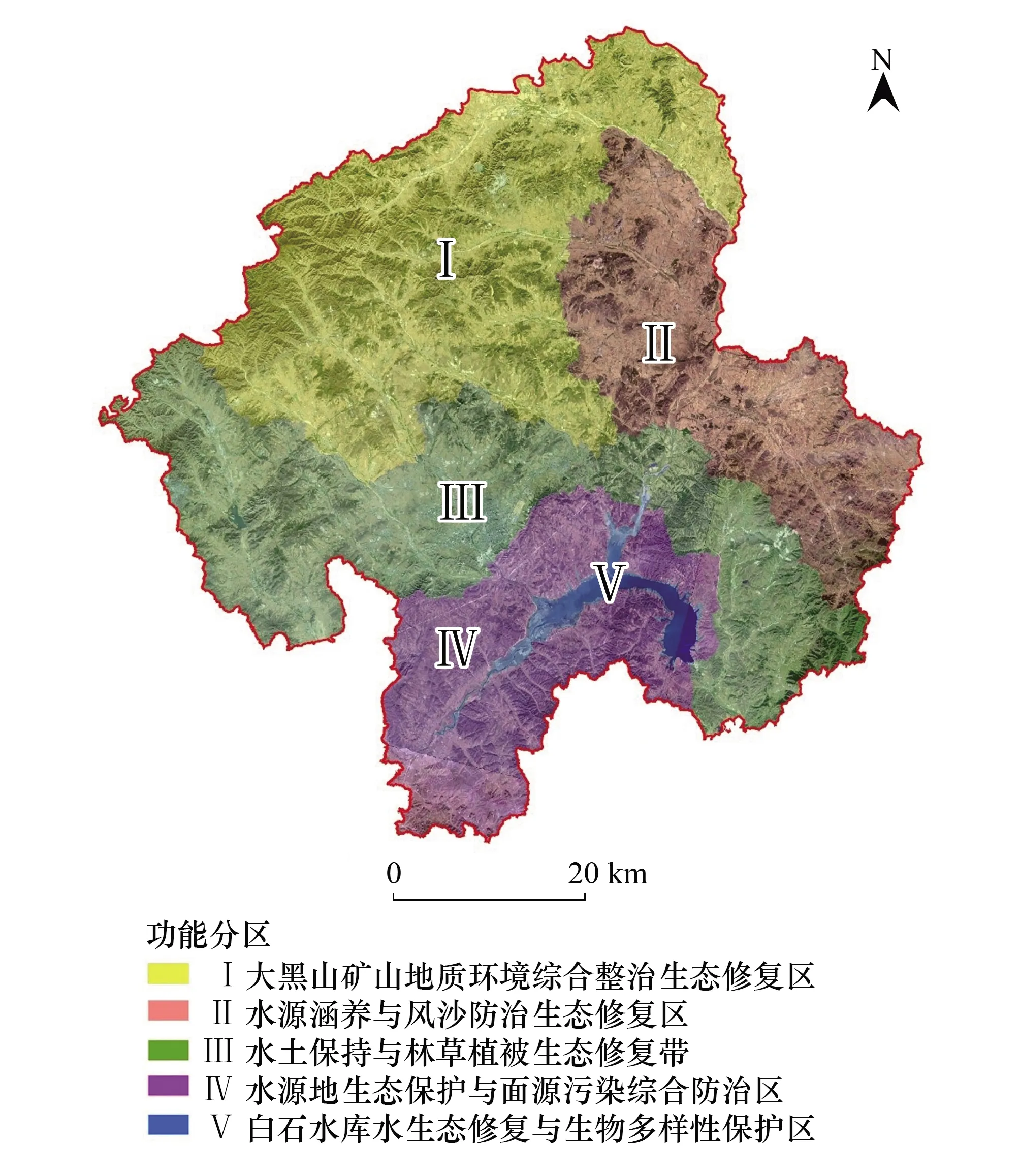

根据“尊重自然、差异治理”的主要原则,按照“因地制宜、重点突出”的规划方法,结合《辽宁省“十三五”生态环境保护规划》、《北票市环境保护“十三五”环境保护规划》、《北票市城市总体规划》、《白石水库生态环境保护工程可行性研究报告》等现有主要生态保护修复相关规划方案,根据景感空间营造的原则,将研究区生态保护修复分为“低山丘陵水土保持与林草植被生态修复带、大黑山矿山地质环境综合整治生态修复区、高丘台地水源涵养与风沙防治生态修复区、水源地生态保护与面源污染防治区、白石水库水生态修复与生物多样性保护区”5个主要治理区域,形成“一带、四区”的生态保护修复格局(图5、表1)。

表1 研究区山水林田湖草生态保护与修复治理分区表

图5 研究区山水林田湖草生态保护与修复治理分区图 Fig.5 Districts of the ecological protection and restoration in research area

3.3 景感营造工程实施的生态效益评估

(1)生态效益

根据工程量推算,通过山水林田湖草生态修复工程建设,大凌河流域北票段荒漠化进程得到控制,阻止沙漠向东侵蚀,严重沙化沙漠占比减少3%;受损山体得到全面修复,大黑山国家森林公园受损山体地质环境治理率达到100%,消除次生地质灾害发生,实现生态资源价值的“两山转化”。

通过坡耕地水土流失治理工程,增加土壤植被蓄水效果,涵养水源,项目所在乡镇的水土流失将得到有效控制,水土流失面积减少13500 hm2,治理的坡耕地面积占项目区可治理坡耕地总面积的72.03%,年均拦蓄天然降水量在250万 m3以上,区域的可利用水资源总量明显提高。

通过白石水库水环境保护与修复工程及白石水库生态缓冲带建设工程,削减入库COD 4148.62 t/a、氨氮412.08 t/a、TN 761.31 t/a、TP 123.52 t/a,河滨缓冲带增加120 hm2,生态涵养林增加280 hm2,湿地增加696 hm2,有效削大凌河流域入库河流的入湖污染量,恢复流域的优良生态环境,促进白石水库的水质显著改善,有效发挥白石水库在我国“辽西北供水工程”的关键节点的生态安全保障功能,以及“东水南调西输”的调蓄池的生态服务功能,保障内蒙古干旱区的备用水源的生态安全。

通过大黑山-天鹅湖联络带生态廊道建设,向中心轴两侧延伸5 km范围内进行绿化生态修复治理,利用规划范围内的荒滩荒地,宜林荒山和稀疏林地进行绿化造林,规划总生态修复造林面积为6942.4 hm2,道路绿化带长度约为50 km,在保障河道“水质安全、行洪安全、生态安全”的基础上打造一条融安全线、经济线、交通线于一体的“河路生态区”,提高路岸生态建设,促进项目区经济的可持续发展。

(2)社会效益

项目的实施,将直接推动城乡人居环境的改善和优化,城镇生活垃圾无害化处理率达到93%以上,乡村生活垃圾无害化处理率达到85%以上,城乡污水集中处理率提高到97%,农村户用厕所无害化改造,2019年普及率达到83%,到2020年达到85%左右,改厕数量达到3800个左右。新建村镇一体化污水处理设施6座及配套污水收集管网。新建乡镇垃圾收集站5座,设置垃圾收集点202处,垃圾热解气化处理站1座,人居环境将更加方便舒适,使人民群众的幸福感、获得感大为增加。

通过土地整治修复工程的实施,使得区域土壤理化性质到改善,生态产品供给、保持水土的功能显著提升,促进土地利用结构的调整,提高区域基本农田比例,增加可利用土地,为林地、耕占补平衡和工业建设用地提供后备资源,为区域的绿色产业发展提供有力的土地资源保障。

在工程实施过程中,政府、企业和群众对环境污染治理和生态保护修复的重要性和价值将有更充分的认识,进一步增强生态责任意识和绿色消费意识,重视生态脆弱区的环境承载力,自觉践行绿色生产生活方式,形成全社会共治、共管、共享的生态文明新格局,实现人与自然和谐发展。

(3)经济效益

通过生态修复试点工程的实施,可以合理调整产业结构,大力发展现代生态农牧业、清洁能源、数字化产业、生态旅游、生态水产养殖等绿色产业,为当地经济可持续发展提供基础。

4 结论与展望

本研究探讨了景感生态学在山水林田湖草生态保护与修复中的应用,基于生态学、景感生态学和可持续发展理论,结合研究区的生态环境问题和发展需求,设计了“问题识别—系统治理—自然修复—景感营造”四维导向的生态保护与修复思路,构建了大凌河流域北票段生态系统保护与修复综合治理框架,以保持、改善和提升生态系统服务为目标,构建了大凌河流域北票段山水林田湖草生态保护与修复体系,形成了“一带四区”的生态安全格局,为大凌河流域北票段的生态保护与修复提供了具有针对性和可行性的顶层设计方案。通过开展景感空间营造,优化景观格局、改善人居环境,引导和增强居民的生态环保意识,调动居民自发的生态保护行为,满足居民的愿景和社会的需要,进而促进生态保护与修复的效果。

同时需要注意到,在传统的生态保护与修复实践中,往往将人类活动默认为对自然生态系统的扰动而加以限制和减少,如大量设置级别不高的保护区,即增加了地方政府长期的财政负担又占用了大量的土地资源,其结果往往效果有限并制约了区域的发展潜力。因此,在未来的生态保护与修复工作中,建议充分应用景感生态学理论,通过构建区域居民的共同行为规范,引导并实现人类对自然生态系统的有利影响,进一步提升生态系统保护与修复的效果,促进区域可持续发展。