冀中坳陷雄县地热田主控因素及成因模式

2021-08-31曹瑛倬鲍志东鲁锴徐世琦王贵玲袁淑琴季汉成

曹瑛倬,鲍志东,鲁锴,徐世琦,王贵玲,袁淑琴,季汉成

1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249

2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249

3.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院,成都 610000

4.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,石家庄 050061

5.中国石油大港油田公司勘探开发研究院,天津 300000

0 引言

雄县地热田位于渤海湾盆地冀中坳陷中北部,面积320 km2,近北东—南西向展布,临近霸县凹陷及廊固凹陷,地热田大部分位于牛驼镇凸起部位,形态同牛驼镇凸起构造较为相似。整个地热田呈北东方向展布,具有热储分布面积广,储量大,埋藏浅,温度高,水质优等五大特点[1]。

自20世纪80年代起,诸多学者对雄县地热田进行了研究[2-11],形成了较为丰富的研究成果,但是对雄县地热田主控因素及成因模式的探讨还不够深入,本文将从“源、通、储、盖”这四方面对雄县地热田进行探究,为雄县地热田的进一步开发利用提供依据。

1 地质概况

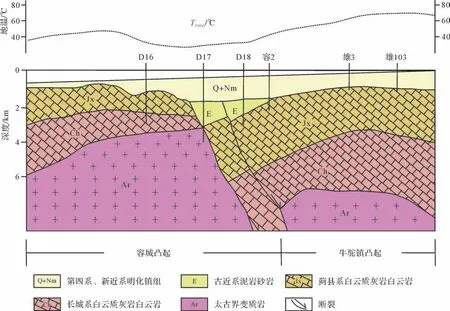

研究区主要地热储层为蓟县系雾迷山组海相碳酸盐岩地层,盖层为上部第三系、第四系碎屑岩,部分地区残存古近系地层。研究区大营镇附近雾迷山组地层埋深最浅,为493.85 m,其他凸起部位基岩埋深在1 000 m左右[1]。研究区在历史时期经历了多期构造运动[3-4,8],这也导致了雾迷山组沉积不久,芹峪运动导致雾迷山组抬升至地表,随后蓟县运动导致全区隆升,地层遭受剥蚀作用直至早寒武纪,蓟县运动造成了约137 Ma的沉积间断,之后研究区继续沉降并接受了寒武—奥陶系地层沉积;加里东时期,研究区再次发生抬升运动,导致志留系和泥盆系地层沉积缺失,并使奥陶系顶部遭受长期剥蚀,加里东运动造成了持续约120 Ma的沉积间断;中石炭世开始以后,研究区发生区域沉降,沉积了一套石炭—二叠纪海陆交互相地层;印支运动末期,研究区整体上隆遭受剥蚀,印支运动造成了约30 Ma的沉积间断;燕山期研究区内构造运动强烈,白垩纪末期,研究区持续隆升遭受剥蚀,雾迷山组地层出露,燕山运动造成了约64 Ma的沉积间断;古近纪为牛驼镇凸起形成期,研究区内部分地区出现沉积间断现象;新近纪起,研究区构造运动减弱,全区普遍沉降接受沉积。各个时期构造运动造成雄县地区地层分布自下而上为太古界基底,长城系,蓟县系,古近系(部分地区),新近系及第四系。长期以来的构造作用导致雄县地热田边界受多条断层控制,西部受容城断裂及保定—徐水断裂控制,南部的牛南断裂将研究区同饶阳凹陷分开,东部发育牛东断裂(图1),多期抬升运动及断裂带的发育有助于岩溶作用的进行,促进了研究区地热系统的形成。

图1 研究区地质构造图Fig.1 Geological structural map of the Xiongxian geothermal area

2 雄县地热田主控因素

雄县地热田属于沉积盆地水热型地热田,除受构造作用影响之外,还受到多种因素共同影响,主要形成过程是大气降水沿断裂等导水通道补充至地下水(可存在封存水),地下水经过深部循环,自地层中加热后,沿部分断裂上涌,补充至凸起的高部位。因此,本文将从“源、通、储、盖”四个方面系统探究雄县地热田发育的主控因素。

2.1 热源特征

2.1.1 热源特征

雄县地热田的热源为上地幔热量传导及上地幔上部的花岗岩中放射性元素的衰变热[12]。据调研结果显示,研究区莫霍面深度在35~36 km,有利于上地幔热量的传导,而华北地区巨厚的花岗岩体,特别是酸性花岗岩体的放射性衰变热对于上部大地热流的贡献非常可观,资料显示,京津冀平原花岗岩地壳放射性元素衰变产热量对大地热流的贡献高达50%~62%[13],这两部分热源不断地补充,使得研究区平均大地热流值达到79.1 m W/m2,远远超过全球平均大地热流值62 m W/m2,具有形成优良地热田的有利条件。

2.1.2 地温场特征

地温场是地质发展历史与地质现状对其影响的综合体现,地温梯度是指单位深度内温度的变化率,地温梯度是反映地温场的直观手段。闫敦实等[13]曾提出地温梯度同基底起伏有一定的相关性,本文进行了深入探究。利用测温数据进行了单井的温度一深度曲线绘制,计算盖层及储层的地温梯度[14],从纵向、横向两个维度讨论雄县地热田地温场特征。本文选取研究区典型井来进行上部盖层及雾迷山组储层地温梯度的测算,选用公式如下:

式中:G表示地温梯度,T表示当前选取计算层段温度,Z表示当前选取计算层段深度,T0和Z0分别代表恒温带的温度和深度,本次研究在假定纯传导条件下进行,恒温带深度选取28.56 m,温度14.5℃(储层地温梯度计算方法同理)。

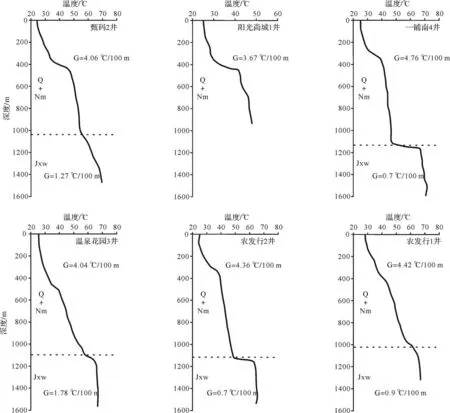

根据计算所得的地温梯度数据绘制图2,如图所示,在纵向上,可以明显地看出上部盖层和储层之间存在着明显的地温梯度变化,随着深度的增加,地层由新变老,地温梯度从大变小,地温增加的速率也逐渐放缓,上部盖层钻遇泥岩比例越高,地温梯度越大(图2)。对于研究区来说,除构造高点部位,雾迷山组储层埋深在500 m以内,多数地热井钻遇雾迷山组地层深度为900~1 100 m,雄县地热田盖层地温梯度平均为4.54℃/100 m,雾迷山组储层地温梯度平均为0.87℃/100 m,上部第三系和第四系地层泥岩砂岩配置关系较好,所形成的盖层隔热效果明显,可以较好地保存下部雾迷山组热储的热量,有利于地热田的形成。

图2 雄县地热田钻井温度—深度曲线图Fig.2 Temperature⁃depth logs in the cap rock of the Xiongxian geothermal field

在测算地温梯度的基础上,结合研究区构造特征,编制出雄县地热田1 000 m深度地热地质剖面图及盖层地温梯度图,在平面展布上,雄县地热田中部及南部具有较高的盖层地温梯度值,地温梯度相对高值区位于凸起部位,相对低值区为靠近廊固凹陷、霸县凹陷、饶阳凹陷附近,总体地温梯度分布形态与牛驼镇凸起构造形态一致,呈北东—南西向展布(图3,4)。结合绘制的雄县地热田地热地质剖面图分析,研究区内容2井附近盖层地温梯度为3.24℃/100 m,数值相对于其他凸起部位略低,判断沿保定—徐水断层及容城断裂有来自于太行山及燕山山脉的大气降水补给,由于补给区冷水沿断裂汇入,导致盖层地温梯度降低;此外雄3井及雄103井区域出现较为反常的地温梯度高值,判断由于这两口井距离牛东断裂较近,可能存在一条深部导水断层,深部热水沿导水断层上涌补充,出现局部水热对流现象,导致雄县地热田南部出现盖层地温梯度高值。

图3 雄县地热田地热地质图(据王贵玲等[15],修改)Fig.3 Geological profile of the Xiongxian geothermal field(modified from Wang et al.[15])

2.2 水源特征

2.2.1 地热水氢氧同位素特征

研究地下热水的同位素特征有助于确定地下水的来源,帮助建立地热田成因模式,指导后期地热田的开发利用。本次研究将测定的研究区地下热水的氢氧同位素含量同研究区大气降水线进行比较,探究研究区地下水补给来源。从图5可以看出,雄县地热田热水的δD和δ18O值分别为-66.1‰~-86.9‰和-7.5‰~-11.18‰,研究区雾迷山组储层地下热水同位素值均落在华北地区大气降水线附近,大部分数据点位于降水线下方,证实研究区地下水补给主要来自于大气降水,但是测得数据点δ18O值漂移现象明显。雄县地热田雾迷山组为白云岩储层,理想状态下测得δ18O值应当为-20.43‰[7],研究区雾迷山组地层δ18O值明显增大,指示地下水经历了较长时间的运移,并在运移过程中同碳酸盐岩地层发生水岩反应。

图5 雄县地热田氢、氧同位素分布特征Fig.5 Hydrogen and oxygen isotopic characteristics from the Xiongxian geothermal field

2.2.2 地热水14C年龄特征

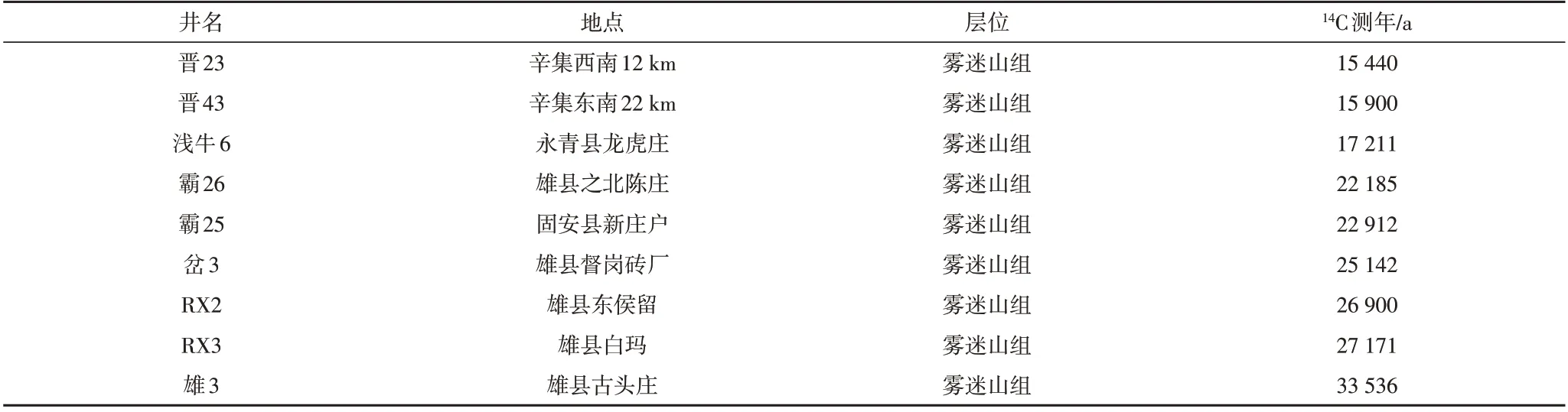

对地下热水进行14C测年的意义在于确定地热流体年龄,从而为地热流体的起源、成因及所经历的地质年代提供依据[16]。

根据表1所示,雄县地热田14C年龄大约在1.7~2.4万年之间,结合研究区平面展布特征分析,可以得出研究区雾迷山组地层水年龄自北西方向至南东向逐渐增大,说明地下热水运移方向同样为自北西方向至南东向运移。另一方面,由于研究区雾迷山组地层形成时间应当距今1 200 Ma左右,测定研究区雾迷山组地热水14C年龄远远小于地层形成时间,可以直接排除研究区雾迷山组地热水来自于地层封存水这一观点,再结合上文提到的δD和δ18O值特征,可以判断研究区雾迷山组热水来自于大气降水,由现代降水和古大气降水混合而成。

表1 雄县地热田及周边区域14C年龄测定结果表(据张德忠等[17])Table 1 Radiocation ages of carbon from the Xiongxian geothermal field and nearby area(after Zhang et al.[17])

2.2.3 地热水矿化度特征

图4 雄县地热田盖层地温梯度等值线图Fig.4 Geothermal gradient map for the cap rock of the Xiongxian geothermal field

本次研究在前人成果基础上[18-20],重新评定研究区地热水矿化度分布特征,由于牛驼镇凸起埋藏较浅,易于接受大气降水补给,总体矿化度较低。根据表2分析结果显示,研究区雾迷山组地热水水化学类型为Cl·HCO3-Na和Cl-Na型,总体矿化度在1 900~3 500 mg/L,据前期调研资料显示,在靠近太行山及燕山山脉的山前地带,地层水矿化度为400~700 mg/L,水化学类型主要为HCO3-Na型。结合研究区内各井平面分布,分析地热水矿化度的总体变化趋势,可以推测出地下水的运移过程。矿化度自研究区西部、西北部向东南部逐渐增大,同时地热水逐渐由Cl·HCO3-Na型向Cl-Na型过渡,初步判断水源补给来自于研究区西北部的太行山及燕山山脉。

表2 雄县地热田雾迷山组地层水化学特征(部分数据来自李飞等[21])Table 2 Groundwater chemistry characteristics of the Wumishan Formation in the Xiongxian geothermal field(after Li et al.[21])

2.2.4 热水补给高程及循环深度预测

通过预测补给高程,结合δD值变化,可以对研究区地下水补给区补给海拔进行判断[22],已有研究将雄县地热田地热水的δD值同天津地热田雾迷山组地热水进行对比,判断雄县地热田雾迷山组地热水补给区海拔高于天津地热田雾迷山组地热水补给区,结合牛驼镇凸起地理位置,推测雄县地热田雾迷山组地热水的补给区位于研究区西北部的太行山及燕山山脉海拔500 m以上的区域[9]。本文在此基础上,对雄县地热田热水循环深度进行预测。地热水循环深度计算公式为:

式中:Z为预测循环深度,m;Z0为恒温带埋深,m;TR为热储温度,℃;T0为补给区多年平均温度,℃;△T为地温梯度,℃/100 m。

调研得到河北地区年平均温度为12.7℃,恒温带埋深选取28.56 m,太行山、燕山山前地温梯度T0<2.0℃/m[1],本文选取2.0℃/m,热储温度T R为80℃,对地热水最小循环深度进行预测。利用上述参数,计算预测雄县地热田的地热水循环深度约为3 500 m。

2.3 运移通道特征

雄县地热田热水水源主要来自于研究区西北部的太行山及燕山山脉,受大气降水补给,水源沿山前深大断裂、地层不整合面及各条区内断裂运移至牛驼镇凸起,在这一过程当中,研究区西北部的容城断裂,西南部的保定—徐水断裂,东部的牛东断裂发挥了巨大作用。上文研究结果表明,大气降水经深大断裂进入地层循环,受地壳传导热及基底放射热加热升温,研究区雄104井和D13井在钻井过程中发生钻具放空及钻井液漏失现象,显示研究区雾迷山组地层缝洞较为发育,地下热水可在地层压力的作用下沿缝洞系统上涌至第三系与雾迷山组的不整合面,此时,由于之前构造运动导致地层受到抬升剥蚀风化形成的风化壳可作为输导层,为地下热水运移提供优势通道。

2.4 地热储—盖特征

由于研究区雾迷山组地层沉积时代久远、埋藏深度较大,经历的构造及成岩作用比较复杂,储层物性整体表现为非均质性极强的特征。根据研究区对蓟县系雾迷山组部分岩心分析结果显示,目的层孔隙度分布于3.0%~8.0%,平均孔隙度为3.75%,渗透率范围为(0.01~100.2)×10-2µm2,具有低孔高渗的特点。通过野外剖面及岩心观察,研究区裂缝及溶孔、溶洞十分发育,可形成缝洞结合型储层(图6)。

图6 研究区雾迷山组储层特征Fig.6 Reservoir characteristics of the Wumishan Formation in the study area

研究区雾迷山组地层主要岩性为白云岩,再加之收到多期构造抬升作用影响,岩溶作用十分发育。通过本次研究发现研究区共发育四种岩溶类型,分别为:准同生岩溶、表生岩溶、受断裂控制岩溶和埋藏岩溶,而研究区内裂缝的发育有助于地热储层改造[23]。

对于早期的构造缝来说,控制着晚期断裂带附近的岩溶作用;断裂带附近的构造裂缝为岩溶发育提供物质通道,增加了地表水和地下水向下淋滤时同碳酸盐岩地层的接触面积;在平面上,溶蚀作用常常沿着断裂带的方向发育;在垂向上,后期的溶孔常常分布于早期的断裂带附近,在多个断裂带的交汇处(如保定—容南断裂,容城—容南断裂,牛东—牛南断裂),有可能在深部形成大的溶蚀洞穴。

对于非构造缝来说,主要是加快岩溶作用的进程,促进岩溶的发育;不断增强的溶蚀作用将地层发育的微小裂缝连通,进而发育成大裂缝、大溶洞,通过缝洞系统来改善研究区雾迷山组储层的物性。非构造缝可改善储层的储渗能力,尤其是与构造缝的相互连通,为地下水和地表水的垂向运移提供了有利条件。

若是从高、低角度缝角度区分考虑,由于研究区雾迷山组地层在印支运动以及燕山—早喜山期出露地表,接受大气淡水淋滤、风化作用,导致了其下伏地层中岩溶作用的发生,高角度裂缝的存在,为大气淡水的下渗提供了通道,从而扩大了溶蚀孔洞发育带的厚度,同时也增强了岩溶发育的强度。而在中—深埋藏条件下,储集层内部流体可沿低角度裂缝的流动,扩大了储集层横向溶蚀范围,低角度缝的存在,增加了水和碳酸盐岩地层的接触,小孔洞之间出现了连通,从而改善地层的储渗性能。

研究区雾迷山组热储上部直接覆盖第三系、第四系砂泥岩地层[24],孔隙度较高,导热性差,地温梯度普遍较高,可作为良好的保温层,加之雾迷山组与上部地层不整合接触,通常具有一层黏土风化壳,起到了良好的隔水作用。因此研究区雾迷山组热储厚度大,缝洞系统发育,上部砂泥岩地层隔热保温效果显著,储盖配置条件优异。

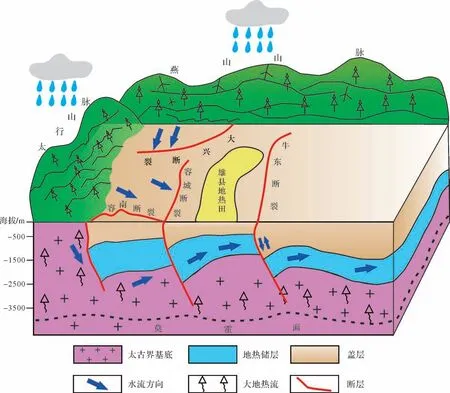

3 雄县地热田成因模式

雄县地热田属于沉积盆地水热型地热田[24],地热田受到来自于太行山及燕山山脉的大气降水补给,地下水源沿山前断裂带运移,经由保定—徐水断裂,容城断裂,牛东断裂,通过徐水凹陷、廊固凹陷,自研究区北、西两个方向对地下热水进行补充。以牛东断裂为例,该断裂是牛驼镇凸起和霸县凹陷的构造边界断裂,古近纪前,研究区受到挤压应力作用,牛东断层性质为逆断层,古近纪起,研究区发生强烈构造反转,牛东断层同时出现走滑运动的特点。目前研究成果显示,前期挤压应力下,断层两侧易形成顺断层走向的压扭性断裂,这类断裂具有横向局部阻水,纵向导水的特征,在这种先压后张的两期构造应力作用叠加下,断层附近的破碎带导水能力会大大增加[25],断裂带周围可形成地下岩溶管道径流,也有助于在牛东断裂与牛南断裂交汇处产生地热水富集。深部地层中的地热水沿导水断层上涌后,与上部的地下水混合,进一步提升凸起部位储层的地温,导致钻井测温曲线上的地温梯度突变,这一异常现象也得到了验证(图2),分布在断裂带附近的部分井在刚进入雾迷山组地层时的地温变化明显大于下部地层。基于上述分析提出雄县地热田成因模式(图7)。

图7 雄县地热田成因模式Fig.7 Genetic model of the Xiongxian geothermal field

4 结论

(1)雄县地热田为沉积盆地水热型地热田,边界受牛东断裂、牛南断裂、容城断裂控制,展布形态同牛驼镇凸起类似,地热储层为中上元古界蓟县系雾迷山组白云岩,井温平均在65℃以上,孔隙度3%~8%,渗透率>3×10-2µm2,地下水化学类型自北东至南西向由Cl·HCO3-Na型过渡至Cl-Na型,矿化度逐渐增大。

(2)研究区热源来自于深部地壳热传导及放射热,盖层地温梯度平均为4.54℃/100 m,雾迷山组储层地温梯度平均为0.87℃/100 m,热储温度约为65℃,盖层主要为第三系和第四系的砂泥岩,储层埋深浅,储盖配置良好,保温效果优异,开发利用前景较好。

(3)裂缝对研究区雾迷山组储层改造效果明显,多期的构造抬升作用导致雾迷山组地层多次出露地表接受大气淡水淋滤,裂缝的发育有助于缝洞岩溶系统的形成,从垂向及横向两个方向对储层进行改造,增加储集及渗流运移能力。

(4)雄县地热田成因模式可概括为:来自于太行山及燕山山脉海拔500 m以上的现代大气降水及古大气降水,沿保定—徐水断裂、容城断裂、牛东断裂及研究区内缝洞岩溶系统汇入牛驼镇凸起,另外在牛东断裂附近可能存在一条深部导水断层,深部热水沿导水断层上涌补充,导致雄县地热田南部出现地温梯度高值,研究区地热水循环深度约为3 500 m。