川东北通江-马路背地区须家河组断缝体储层特征及成因

2021-08-30黄仁春刘若冰曹环宇杜红权

黄仁春,刘若冰,刘 明,曹环宇,宿 赛,杜红权

(中国石化 勘探分公司 勘探研究院,四川 成都 610041)

四川盆地是典型的多旋回叠加改造型盆地,发育多期次断裂构造[1-4]。勘探实践表明,川东北通江-马路背地区上三叠统须家河组致密砂岩经多年天然气勘探,取得显著成效,多口井在须家河组测试获得工业气流,显示出良好的勘探前景[5-9]。天然气富集区沿大型断裂呈“条带状”分布[10]。前人研究认为,通江-马路背地区须家河组致密砂岩气藏具有“双源供烃,高效成藏”的特点,该套“断缝体”气藏的储集特征及富集规律与其他致密砂岩气藏具有明显的差异性[11-13]。因此,笔者通过地震、测井、岩心测试和扫描电镜等资料,在精细刻画须家河组多套砂体沉积学特征的基础上,以岩相、裂缝与断裂三者对“断缝体”的影响为重点,阐释“断缝体”储层的发育特征及成因机理。

1 区域地质概况

通江-马路背地区处于四川盆地川东北地区通南巴构造带中部[14],主体位于通南巴背斜及通江凹陷,构造位置处于米仓山冲断构造带和大巴山弧形冲断构造带的叠合区(图1),上三叠统须家河组是研究区主力含气层系,纵向上可划分为须一段—须五段[15-17],研究区须家河组受川东北地区东高西低的古地貌影响,须二段直接超覆在雷口坡组碳酸盐岩之上,缺失须一段,顶部与自流井组珍珠冲段呈不整合接触,须五段为残余地层[12]。须家河组内部整体上表现为须二段与须四段偏砂,须三段与须五段偏泥,为辫状河三角洲-湖泊沉积体系,发育须二下亚段滨湖滩坝砂体、须二上亚段、须四段及须三段中部水下分流河道砂体、须四段辫状河道砂砾岩体等多套砂体。构造上,主要受燕山早期、燕山晚期与喜马拉雅期3期构造运动叠加的影响[18],整体表现为NE向构造带叠加了后期NW向背斜和断裂,发育北西向展布的对冲、背冲构造,局部构造成排成带展布,整体上具有南北分异、东西成带的特征。

图1 四川盆地东北通江-马路背地区构造位置

2 “断缝体”储层特征及成因

2.1 储层地质特征

通江-马路背地区须家河组储层整体致密,但多期裂缝发育,局部受沿裂缝的酸性热流体溶蚀作用强烈。多期热流体作用造成裂缝半充填多种矿物,保证了裂缝有效开启;晚期叠加无充填裂缝形成复杂缝网,最终裂缝与溶蚀孔隙叠置形成了致密背景下的局部高孔渗储层;表现为沿特定断裂及局部构造呈复杂空间分布“断缝体”储层。

2.1.1 多套砂体发育,储层整体致密,裂缝多期叠置

通江-马路背地区须家河组岩石整体矿物成分成熟度和结构成熟度差异较大,岩石类型以岩屑砂岩、长石岩屑砂岩、岩屑石英砂岩和石英砂岩为主,纵向上石英含量从上到下有增高趋势,岩屑含量较高,长石含量较低。通江-马路背地区须家河组砂岩岩心实测孔隙度介于0.20%~8.17%,主体分布在1%~3%,储层整体致密,局部发育高孔隙;渗透率介于(0.001~1.43)×10-3μm2,主体分布在(0.01~0.1)×10-3μm2间,孔、渗相关性差,具有明显的裂缝发育特征(图2)。

图2 川东北通江-马路背地区须家河组孔-渗交会图

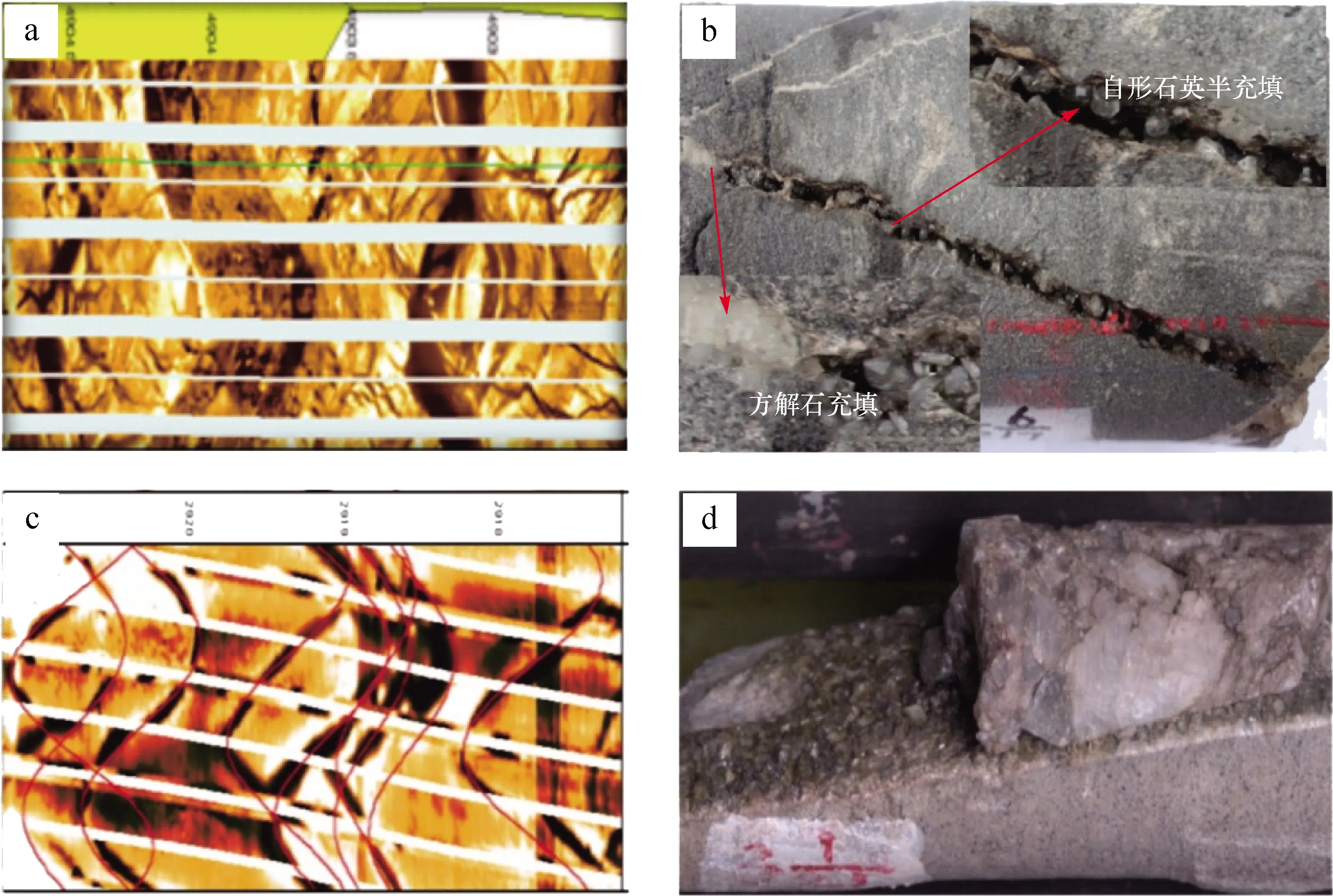

通江-马路背地区须家河组高产井段裂缝普遍发育,裂缝以中-高倾角为主,倾向多样,主要为北西与北西西走向,裂缝面多切断沉积层面,具有组系性,表现为构造裂缝特征,裂缝垂向及平面分布具有很强非均质性。裂缝相互交切形成网状,部分岩心裂缝内半充填自形石英及碳酸盐岩矿物,成像测井表现为高导缝内部局部具有高阻特征(图3)。从充填先后顺序及相互切割关系判断裂缝发育具有多期性特征,石英充填裂缝发育最早,之后为碳酸盐岩充填裂缝,无充填裂缝最晚。

图3 川东北通江-马路背地区须家河组成像测井图像及典型岩心裂缝照片

2.1.2 局部溶蚀高孔,溶蚀孔隙与半充填裂缝具有成因联系

通江-马路背地区须家河组岩心发育半充填裂缝,且储层溶蚀作用较强,溶蚀孔隙与半充填裂缝表现出相关性,具有相对高孔渗特征(图4)。依据薄片及扫描电镜资料,认为溶蚀孔隙是酸性热流体沿着裂缝作用的结果,表现为沿裂缝的进一步溶扩和对裂缝所切割长石与岩屑等不稳定组分的溶蚀(图5),改善了储层物性,形成热流体溶蚀增孔。溶蚀孔隙及裂缝中充填的石英及碳酸盐岩矿物是多期热流体活动的产物,石英沿着裂缝壁或溶蚀孔隙向内呈棱柱状充填,碳酸盐岩矿物在此基础上进一步充填裂缝及溶蚀孔隙,可见马鞍状白云岩。矿物的多期充填减小了裂缝及溶蚀孔隙储集空间,但充填矿物特别是石英力学强度大,有效支撑裂缝及溶孔壁,保持孔隙有效的开启性。裂缝相关的溶蚀作用及多期充填特征是通江-马路背地区须家河组区别于其它储层的根本因素。

图4 川东北通江-马路背地区须家河组半充填裂缝发育段(a)与不发育段(b)孔-渗交会图

图5 川东北通江-马路背地区M3井须四段典型溶蚀及充填现象

2.2 储层成因机制

通江-马路背地区须家河组“断缝体”储层的形成具有其独特的地质背景与成因机制。通江-马路背地区以嘉陵江-雷口坡组膏盐岩和志留系泥页岩滑脱面为界,垂向发育3层构造,须家河组处于上构造变形层,断裂向上可断至中侏罗统沙溪庙组,向下可断至海相嘉陵江组-雷口坡组膏盐岩(图6)。形成3层结构的区域构造应力场与深部海相流体活动是“断缝体”储层形成的外部力学背景与内部成因机制。

图6 川东北通江-马路背地区构造特征剖面

2.2.1 区域压扭应力场提供了有利构造背景

通江-马路背地区须家河组致密砂岩在晚燕山期—喜马拉雅早期受米仓山和大巴山不均衡挤压作用影响,处于压扭性应力场作用下,表现为所处通南巴构造轴线错断,并形成以一系列北西-南东向雁列式展布的北东倾向压扭断裂(图7),垂向上海相地层与陆相地层整体变形,构造基本一致[19-23]。在走滑构造与挤压构造的双重作用下,沿断裂发育多方向剪切破裂,向下切穿海相塑性膏盐岩,向上发散与陆相各种破裂面连接构成网状交织的破裂带,破裂带内发育大量杏仁状夹块,有效支撑断层面保证其开启性[17]。该时期走滑挤压断层沟通深部海相烃源岩及多期热流体,成为通源断裂。但由于断裂具有走滑分量,垂向断距小,因此通源断裂向上大多发育在须家河组内部。该阶段局部构造幅度相对小,因而裂缝主要受通源断裂控制,沿裂缝普遍有活跃的流体活动,裂缝所切割岩体受流体改造作用强烈,局部溶蚀增孔作用明显,形成须家河组“断缝体”储层的雏形。

图7 川东北通江-马路背地区晚燕山期—早喜马拉雅期构造特征

2.2.2 深部流体溶蚀改造储层

通江-马路背地区须家河组构造演化过程中,受通源断裂影响,保留下较多海相流体活动的痕迹。首先在矿物成分上,须家河组高产井段岩心小断面上可见局部充填白色石膏,X衍射资料也反映出岩矿成分中含有石膏,而须家河组原生地层中不含石膏,其来源为海相嘉陵江组-雷口坡组膏盐岩地层,薄片中可见鞍状白云石呈波状消光,交代石英加大边,与石英颗粒呈锯齿状接触(图8),其形成与深部流体活动有关;其次在包裹体温度方面,部分岩心裂缝中发育半充填自形石英及方解石,并且从包裹体测温可知,其具有异常高温,主峰温度为180~210 ℃,石英略高于方解石,远大于该区陆相地层可能达到的最大演化温度,而与海相飞仙关组包裹体主峰温度有很好的可比性(图9)。海相流体沿通源断裂及相关裂缝的活动,对须家河组砂岩中易溶矿物组分产生强烈的溶蚀作用,形成溶蚀增孔带,尽管后期通源断裂失去作用,但构造变形更加强烈,多期裂缝与溶蚀增孔带叠置,形成“断缝体”储层最终形态。

图8 川东北通江-马路背地区M3井须四段X衍射组分含量直方图(a)与鞍状白云石波状消光薄片照片(b)

图9 川东北通江-马路背地区M3井须家河组(a)与JX2井飞仙关组(b)包裹体均一温度直方图

3 “断缝体”储层发育主控因素

通过对“断缝体”储层的形成过程与成因分析可发现,其发育必须具备3个要素:通源断裂、规模高能砂体及多期裂缝。

3.1 通源断裂具有通源与控储双重作用

前期对通江-马路背地区须家河组通源断裂的研究中,更多强调其对于海相烃源的沟通,认为区内须家河组天然气表现为乙烷碳同位素较轻,且出现甲、乙烷碳同位素倒转的特征,为海相与陆相混合天然气。通源断裂不仅起到沟通海相烃源的作用,它更是多期海相酸性热流体的运移通道。

一方面,通源断裂有效沟通海陆两相烃源岩与陆相储集体,为天然气运移提供通道。通江-马路背地区构造形变强,晚侏罗世后,受大巴山压扭及膏盐底劈联合作用,贯穿二叠系-侏罗系通源断裂逐渐形成,有效沟通了海陆相多套烃源岩,二叠系与须家河组天然气一起运移至储层,在部分地区富集成藏。

另一方面,通源断裂沟通深部酸性热流体,对须家河组裂缝附近长石和岩屑溶蚀形成大量粒内、粒间溶孔,有效提高孔渗性。以M3井为例(图10),酸性热流体对M3井须四段上部长石、岩屑等不稳定组分溶蚀作用明显,溶蚀孔缝发育,一定程度上改善储层物性,形成热流体溶蚀增孔带。

3.2 规模高能砂体为裂缝发育及溶蚀作用提供基质

通江-马路背地区须家河组发育多套高能砂体,不同类型沉积相带砂体整体致密物性差异不大,但砂体对于裂缝的发育与溶蚀作用有显著影响。通江-马路背地区须家河组发育须二段、须三段和须四段多套三角洲前缘水下分流河道砂体。由于水下分流河道有利于大套细砂岩与中砂岩发育,水动力条件较强,分选与磨圆一般较好,杂基含量较低,原始物性、孔隙结构较好,即使经历了后期的成岩改造作用,也具有相对较高的孔渗性,如M4井在须二上亚段取心段中水下分流河道中-细砂岩,裂缝中可见溶蚀孔洞发育。另外水下分流河道沉积的中细砂岩脆性较大,更容易形成微裂缝,有效增加储集空间(图11)。

图11 川东北通江-马路背地区须家河组孔隙度与沉积微相关系

3.3 局部构造控制复杂缝网的形成

3.3.1 裂缝发育特征

运用岩心及野外观察、薄片鉴定、成像测井及常规测井解释等裂缝识别方法,对通江-马路背地区须家河组储层裂缝进行了识别与描述。发现研究区裂缝类型具有多样性,根据成因可划分为断层相关裂缝、褶皱相关裂缝、顺层滑脱裂缝和砾石相关裂缝4种类型(表1)。研究区断层相关裂缝形成于断层破碎带内,产状多为中—高角度,裂缝多期发育,充填物多样,以石英与方解石为主,局部充填石膏。裂缝以张性-剪性为主,宽度大,延伸长度小,发育揉皱、擦痕与阶步构造。研究区褶皱相关裂缝多发育于砂岩中,产状以高角度为主,裂缝面平直,开度小,充填物一般较少,延伸长度大,裂缝呈组系;顺层滑脱裂缝多发育在泥岩和粉砂质泥岩中,多为沿层滑脱或低幅度剪切形成,产状以低角度-水平为主,多被石英、方解石半-全充填,裂缝面可见擦痕;砾石相关裂缝主要发育于研究区北部的须四段砾岩内,并可细分为砾内缝、砾缘缝与穿砾缝。裂缝密度较低,延伸长度一般较短,产状多样,受砾石控制,常被石英与方解石半-全充填,裂缝多呈孤立状,不呈组系且多不连通。

表1 川东北通江-马路背地区须家河组不同成因类型裂缝发育特征及有效性

微观裂缝在研究区须家河组中同样广泛发育,其形成与区域构造作用、沉积作用和后期成岩作用相关[24-27]。其中以构造微裂缝为主,裂缝可切穿矿物颗粒,连通孔隙空间,邻近断裂带还可以观察到酸性流体流经裂缝发生的溶蚀现象,表现出裂缝对于储层物性的改善作用。扫描电镜下同样可以观察到开启的微裂缝,其开度一般在1~5 μm,其形态受颗粒形态和磨圆等特征的影响,延伸或终止于颗粒接触点,长度可达1~2 mm。

3.3.2 岩相及构造变形强度对裂缝发育的影响

对成像测井解释的裂缝线密度统计发现,通江-马路背地区须家河组不同岩性中裂缝发育程度差异性明显。绝大多数中-高角度构造裂缝发育在砂岩中(图12),细砂岩中裂缝最为发育,其次为粉砂岩和粗砂岩。其原因与岩石脆性有关,当岩石中的脆性矿物含量低于岩石发生破裂的界限时,岩层在构造应力作用下发生塑性弯曲而非破裂。而低角度裂缝在各类岩性中均有发育,且在泥岩中所占比例较大,多数与成岩作用及超压破裂作用有关。另外,不同的岩性组合对裂缝的发育也具有一定的影响,大套砂岩具有统一或相似的力学性质,在强构造应力作用下可整体破碎,形成裂缝体系;而砂、泥互层中砂和泥力学性质差异较大,虽然砂岩层内易形成高密度裂缝,但整体难以形成大型裂缝系统。

图12 川东北通江-马路背地区岩心开启裂缝数量与岩性关系

研究区成像测井解释出的高导裂缝与临近的高角度逆断层在走向上具有一致性,均以北西向或北西西向为主,可见构造裂缝与断层之间存在密切的关系。同时,断层拖拽作用导致局部地层转折,应力相对集中,促进了裂缝的进一步发育,位于局部构造高部位的M101井、M103井与M3井裂缝异常发育,说明强烈的地层转折进一步促进了构造裂缝的发育。前人研究表明,受控于不同规模的断层,裂缝发育密集程度也应有所不同[28-36]。在对通江-马路背地区须家河组钻井裂缝统计的基础上,建立了单井裂缝发育数量与所处局部构造断裂和褶皱的拟合关系。结果表明,裂缝发育数量与两参数之间具有很好的相关性,通过钻井裂缝发育数量与构造变形强度的拟合关系可以发现,通江-马路背地区裂缝发育程度与褶皱程度呈线性关系,与断裂发育程度呈对数关系(图13)。当井到断层距离大于4倍断距时,砂岩中裂缝发育程度迅速降低,当局部褶皱幅度小于0.1时,砂岩裂缝发育程度低。整体来看,通江-马路背地区裂缝与褶皱、断层关系密切,断层带附近及强烈构造转折区是裂缝发育的优势区带。局部构造所控制裂缝主要为晚期构造缝,当晚期构造裂缝发育程度好且与早期初始状态“断缝体”储层叠置时,便形成了“断缝体”储层发育的最有利情况。

图13 川东北通江-马路背地区成像测井裂缝发育程度与褶皱(a)、断层(b)的关系

4 “断缝体”储层发育模式

在上述主控因素分析的基础上,总结了通江-马路背地区须家河组“断缝体”储层发育模式(图14)。通源断裂沟通海相烃源岩,同时也为多期流体向上运移提供了通道,从而控制了溶蚀流体、早期半充填裂缝及溶蚀增孔带的发育;规模高能砂体为“断缝体”储层提供裂缝发育及溶蚀孔隙形成的基质条件,构成了“断缝体”储层的主体;局部构造控制下的晚期裂缝进一步改善“断缝体”储层的联通性与储集性能。微观尺度上“断缝体”储层的储集空间主要是多期构造裂缝及沿裂缝的溶蚀孔隙。北部马路背地区须二上亚段、南部通江地区须四段、须三段中部都处于辫状河三角洲前缘水下分流河道微相主体部位,发育厚层状中-细砂岩,富含易溶矿物颗粒,为裂缝及溶蚀作用发育的有利岩相带。通江-马路背地区须家河组局部构造近通源断裂一侧,更易于发育早期裂缝及溶蚀增孔带,近反向断裂一侧,更易于发育晚期复杂缝网,两者有效叠合为“断缝体”储层发育提供有利的局部构造条件。

图14 川东北通江-马路背地区须家河组断缝体发育模式

5 结论

1)通江-马路背地区须家河组储层整体致密,但多期裂缝发育,局部具有相对高孔特征,裂缝相关的溶蚀作用及多期充填是通江-马路背地区须家河组区别于其他储层的根本因素。

2)区域压扭应力场为“断缝体”储层的形成提供有利构造背景,晚期挤压改造使“断缝体”储层分布进一步复杂化;深部流体活动为“断缝体”储层的形成提供改造溶蚀流体。

3)多套大面积分布的规模高能砂体,在晚燕山期—喜马拉雅期米仓山-大巴山挤压改造作用下,断层伴生缝、褶皱伴生缝与基质孔隙耦合叠加形成规模网状缝孔储渗体,即“断缝体”储层,其分布受通源断裂、规模高能砂体与局部构造共同控制。