煤田勘探中四维地震正演模型研究

2021-08-27林川

林 川

(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西 西安 710054)

煤炭资源是我国能源的重要组成部分,做好煤田的勘探和开发是煤炭资源开采的核心,关乎着我国的能源安全。地震勘探技术是煤田勘探和开发最有效、最成熟的技术,地震勘探技术通过炸药激发,在地表采集地震波,进而对煤田地下煤层的分布范围和具体形态、煤层复杂地质构造、煤田陷落柱、地下煤层的厚度变化以及煤层气的变化等做出预测和判断,精准指导地表施工,地震勘探技术是降低煤田勘探开发难度和风险的最有效手段[1,2,3]。然而,目前常规的勘探手段虽然在煤田采空区勘探方面取得了很大的进展,但却难以精确的识别煤田采空区和定位采空区边界。因此,本文从黄陵煤矿实际地质信息和煤田生产数据出发,构建基于煤田煤炭生产过程中的地质模型,在此基础上,建立符合该区域的四维地震正演模型,模拟煤炭开采前后煤层和临近地层的厚度和延展范围在三维空间的变化,引入Zoeppritz方程计算不同地层间的地震波反射系数,最终通过褶积模型计算整个地层剖面的地震响应,通过研究地下煤层开采前后地震剖面上地震响应的变化,分析煤层采空区对地震信号的影响,为煤田四维地震动态勘探监测奠定理论基础。

1 煤田四维地震技术及研究现状

煤田四维地震技术是通过在同一煤炭工区采集多次三维地震资料,地震资料采集过程中要尽可能保证每次采集观测系统的一致性,这对于煤田四维地震信息的准确分析有重要意义。通过煤田四维地震信息对比分析煤田开采过程中煤田的开采区域变化,以此来识别煤矿井下采空区空间分布和塌陷状态。这对煤矿安全,跨界采矿和塌陷区环境治理具有重要意义[4]。在煤矿开采过程中,煤矿中的采煤活动持续不断,采空范围也随时间而变化。四维地震技术可用于探测地下采煤活动造成的差异,并达到动态识别和监控采空区的目的。

自从石油行业在上世纪80年代引入时移地震技术以来,越来越多的油气公司开始采用四维地震技术来监测油气田开发过程中储层的动态变化。四维地震技术在煤炭行业起步较晚,国际上公开发表的四维煤炭勘探成果较少,国内目前仅有少数企业进行了探索性的实验研究,均未进入到工业性开发阶段,但四维地震技术在煤田的勘探开发和动态监测中的巨大优势得到了业内的广泛认可。

2 区域地质概况

黄陵矿区位于鄂尔多斯盆地东南缘,矿区东西展布平均约 36.6 km,南北宽平均约42.2 km,总面积约1 188.64 km2,含煤面积约1 065.02 km2。该地区构造活动微弱,未发育较大的断裂与褶皱,无岩浆活动。地质构造总体为一单斜构造,成北西向倾伏,其次发育较为宽缓的褶皱,成北东向,褶皱形变不大,地层倾角较平缓。北东向的凹陷之上有明显的同沉积构造,对煤层厚度的发育有一定影响[5]。

矿区开采煤层上覆岩层厚度约150 m,共含4层煤,主要位于下侏罗统延安组。主要开采煤层为2号煤,分布范围广,区域分布情况为东西薄,中部厚,南薄北厚,一般厚0~6.75 m,平均2.65 m左右,煤层倾角平缓,埋藏稳定[6]。

3 煤田四维地震正演模拟方法

本文从黄陵煤矿实际地质数据和煤田测井数据、岩石物理数据出发,构建黄陵煤矿地区多层煤田地质模型,在此基础上采用Zoeppritz方程[7]计算不同地层地震波反射系数,反射系数与零相位雷克子波褶积构建煤炭人工合成地震记录,研究不同埋藏深度煤层在地震剖面上的振幅响应,在此基础上,模拟煤田开采实际施工状态,构建开采后的煤田地质模型,进而构建煤田开采后的人工合成地震记录,探讨煤田开采所造成的采空区对地震剖面的影响,分析开采区域的四维地震信号特征,确定采空区域的四维地震响应,为后续踩空区域的地震识别和煤炭安全生产打好基础。

4 煤田四维地震正演模型构建

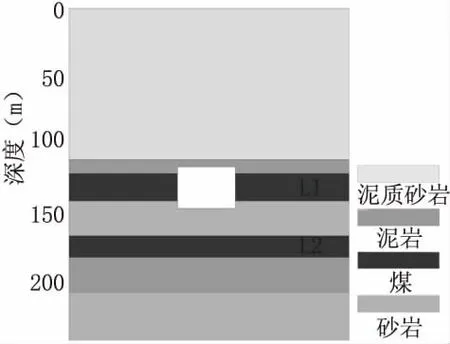

4.1 模型参数

我们拟从黄陵矿区的实际地质数据出发,构建符合当地地质条件的模型,黄陵矿区地层信息如图1所示,该区域地层总深度为250 m,共有两个煤层:L1和L2。L1埋深为125~140 m,L2埋深为160~175 m,L1煤层上覆泥岩,下伏砂岩,L2煤层上覆砂岩,下伏泥岩,地表覆盖约110 m厚的泥质砂岩。综合煤田测井数据和岩石物理测试数据,不同岩性岩石弹性参数如表1,地表浅部泥质砂岩作为低速层,纵波速度较低,约1.3 km/s,密度1.2 gcc,泥岩纵波速度2.5 km/s,密度2 gcc,煤层纵波速度1.7 km/s,密度1.6 gcc,砂岩纵波速度3.1 km/s,密度2.5 gcc。

图1 X煤田层位信息

表1 不同岩石的弹性参数

4.2 开采前模型

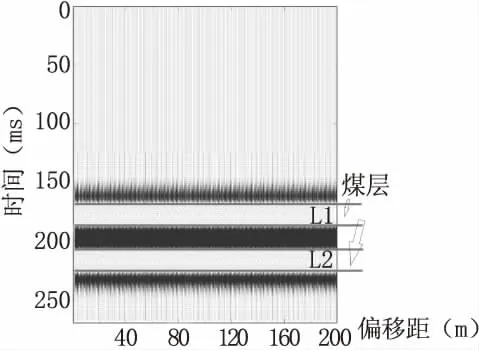

我们拟从图1层位数据出发,结合表1各地层岩石弹性参数,采用Zoeppritz方程模拟垂直入射,计算各地层间反射系数,与零相位雷克子波褶积形成煤系地层多层地震响应,构建煤田地层人工合成地震记录,其结果如图2。

图2 煤田多层地层人工合成地震记录

图2是基于图1地层模型和表1地层弹性参数构建的煤田多层人工合成地震记录,其中,L1和L2层是煤层的地震响应,我们可以发现煤层L1和L2在地震剖面中相对容易识别,上下界限清晰。

4.3 开采后模型

为了模拟煤层开采后情形,我们假定以偏移距100 m为中心,以L1煤层为主要开采点,开采形成一个长50 m,高30 m的采空区,图3是煤田开采后的地质模型,L1煤层中部被完全开采,上部的泥岩和下部的砂岩部门被破坏,整段的煤炭地层连续性被破坏,整个采空区的埋深大约是125~145 m,横向展布50 m。我们以图3地层模型为基础,结合的表1地层岩石弹性参数,构建考虑煤田采空区的人工合成地震记录,其结果如图4。

图3 煤田多层采空区地质模型

图4 煤田开采后的人工合成地震记录

图4是基于图3地质模型构建的煤田开采后的人工合成地震记录,从图中可以看到在偏移距75~125 m范围内,煤层L1和L2的反射轴有明显的下拉,同时,煤层的连续性变差,但未出现明显的错断,结合图2和图4,我们可以判断煤田的采空区在偏移距75~125 m,深度大约在170~185 ms处。

5 结语

本文通过构建煤田地震勘探的四维地震模型,采用四维地震正演模拟来识别煤田的采空区,通过建立采空区前后的地质模型,采用Zoeppritz方程和褶积模型结合的手段,分析零偏移距下自击自收情况下煤田四维地震信号的差异。正演模型模拟结果表示,在采空区煤层和上下地层的反射波同相轴连续性明显变差,采空区边缘处同相轴开始出现错段,这充分表明通过四维地震识别煤层采空区域和圈定采空区的边界的有效性,为煤矿后续安全性生产采提供了指导。