西藏某水电站工程区八脚沟泥石流基本特征及动力学特性研究

2021-08-27孙兴伟唐志强王敬勇

孙兴伟,唐志强,王敬勇

(1.华东勘察设计院(福建)有限公司,福建 福州 350003;2.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都 610059;3.华东勘察设计研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

泥石流是是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨、暴雪或者其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及十块的特殊洪流[1],泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点[2-3]。揭示泥石流的成因机制[4-5],计算泥石流的基本特征值,系统的开展泥石流的动力学特征分析[6-8],对泥石流的防治工程的制定和方案设计有着重要的意义。

本文以西南某水电站工程区八脚沟泥石流为研究背景,采取现场调查、遥感解译、勘探试验及室内实验等手段,查明了泥石流的地形条件、物源条件等基本特征,揭示了泥石流的形成规律和成因机制;并通过公式对泥石流特征值进行了分析。研究成果为八脚沟泥石流的防治工程的制定和方案设计提供了重要依据。

1 流域地质特征

1.1 地形地貌

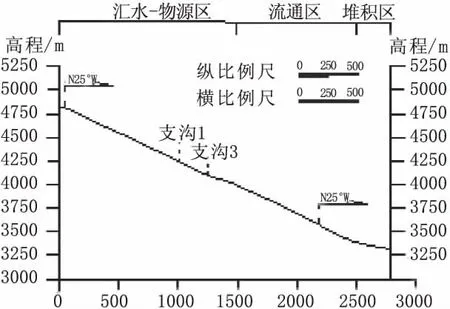

八脚沟位于拟建水电站上坝址下游0.17 km处,沟口与河流交汇点位于东经92°26′37″,北纬29°15′12″。八脚沟流域面积约1.62 km2,流域最高海拔4 843 m,于高程3 317 m汇入河流(见图1),高差约1 526 m,主沟长约2.68 km,主沟总体纵坡降569.4‰。

图1 八脚沟泥石流遥感图

1.2 地层岩性

八脚沟出露的地层从沟源到沟口依次为晚白垩系门朗组(K2M)、第三系溶母棍巴组(E2R)。第四系(Q4)堆积物主要发育在沟床、两侧谷坡下部和缓坡地带。分述如下:

八脚沟流域上部主要出露的地层为晚白垩系门朗组(K2M),主要分布高程在5 230 m以上段,占整个流域面积的2%。岩性主要为中-细粒角闪黑云石英二长闪长岩,岩体整体呈块状,相对坚硬完整。

流域中出露第三系溶母棍巴组(E2R),主要岩性为中粒角闪黑云二长花岗岩,其间偶尔可见中性岩脉,岩体整体呈块状,相对坚硬完整。

第四系堆积物(Q4)

泥石流堆积物(Q4sef):分布在沟口、主沟两侧及沟床平缓处;崩坡积物(Q4col+dl):零星分布于主沟两侧坡脚处;残坡积物(Q4el+dl):主要分布在沟内高海拔圆滑山头、平缓山坡、夷平面及低凹的地方;冰水堆积物(Q4gfl):主要分布在沟内高海拔较高的山头。

综上所述,该流域底层岩性相对简单,大部分岩石坚硬完整,谷坡整体稳定性较好。

1.3 地质构造

研究区内岩体总体较完整,结构面发育特征如下:节理(1):N30°E/NW∠52°,延伸长度0.5~0.8 m,间距1~3 mm,面粗糙,闭合无充填,弱风化;节理(2):N40°W/SW∠86°,延伸长度1~3 m,间距10~30 cm,面粗糙,张开1~3 mm,无充填,弱风化;节理(3):N25°E/SE∠32°,延伸长度0.5~0.8 m,间距10~30 cm,面稍粗糙,局部微张1~3 mm,充填粉土,弱风化。

1.4 水文地质特征

八脚沟水量较小,枯水季节经常发生断流,该沟水流主要靠冰雪融水补给。沟谷后缘基岩出露,松散覆盖层分布较少,地表径流系数比较大,有利于水源的汇集;沟谷下游侧坡脚及沟口附近有崩坡积物连续发育,表层植被发育,降雨部分渗入堆积体形成孔隙水。

2 泥石流的基本特征

2.1 地形地貌及沟道特征

八脚沟总体上由S向N展布,沟谷流域面积1.62 km2,流域最高海拔4 843 m,于高程3 317 m汇入河流,高差约1 526 m,主沟长约2.68 km,主沟总体纵坡降约569.40‰(如图2)。沟谷总体上宽下窄。3 990 m高程以上地形开阔,沟谷两岸边坡较陡,基岩裸露,有利于水源的汇集,该段主沟沟道顺直,沟道宽约10~30 m,沟谷整体上呈“U”字型;中游段沟谷切割较浅,纵坡降较大,沟谷弯道比较发育,沟道右岸连续分布有崩坡积体;下游段地形开阔,纵坡降相对较小,有利于泥石流堆积,沟道两岸及沟道中堆积物较丰富,为泥石流和崩坡积的混杂堆积。

图2 沟谷纵比降图

根据泥石流形成条件、运动机制、松散固体物源分布及流域植被形态,大致将沟域划分为三个区:

汇水物源区:沟上游海拔3 990 m以上地势开阔,沟道较宽,发育支沟,沟谷整体呈“U”字型。其后缘为三面环山的簸箕形,坡面及坡脚有一定量崩坡积物,该区主要功能为提供汇水作用并能提供部分物源,将该区划分为汇水-物源区。

流通区:高程3 591~3 379 m之间沟谷坡降总体相对较陡,可划分为流通区。

堆积区:高程3 379~3 350 m为泥石流堆积区。

2.2 汇水物源区特征

汇水物源区分布于高程3 990~4 843 m,高差约853 m,该区长度1.31 km,总体纵坡降651‰(图3)。该段主要地貌特征为,地形较为开阔,两岸边坡较陡,坡面植被较少,地表径流系数较大,加之后缘呈三面环山的“簸箕”形,比利于水源的汇集。坡面及沟道中分布有一定量的松散物源,主要为块碎石土,地表土体将以坡面侵蚀物源形式参与泥石流,该区主要功能是为泥石流的形成汇集水源和提供部分物源。

图3 泥石流汇水物源区遥感图

2.3 流通区特征

八脚沟泥石流的流通区高程为3 990~3 384 m,高差606 m,沟道长度约0.96 km,沟道总体纵坡降631‰(图4)。

图4 泥石流流通区遥感图

该区沟床及右岸植被较发育,沟谷切割较浅,弯道发育,左岸岸坡基岩裸露,局部岩体受多组结构面切割比较破碎,存在高位危岩,右岸连续分布有大量的松散覆盖层,覆盖层可见厚度约10 m,堆积物主要为碎石土,堆积较密实,坡面主要为低矮的灌木丛,沟道内分布有崩落的巨石,极易堵塞沟道形成堰塞,为泥石流暴发提供水动力条件和物源条件。总体而言,流通区纵坡降较大,加速功能明显,沿途还能提供一定量物源。

总体而言,流通区纵坡降较大,加速功能明显,沟谷两侧分布有较多的松散物质,沿途还能提供一定量物源。

2.4 堆积区特征

堆积区高程为3 384~3 317 m,高差约68 m,长约291 m,平均纵坡降为234‰,该区可分为两段,上游高高程段坡度较大,该段堆积物主要为泥石流与崩坡积物的混合堆积,下游段地形较缓,主要为泥石流和河流相的混合堆积(图5)。堆积厚度约15 m左右,堆积区泥石流堆积物方量约13.73×104m3。坡面上有少量乔木和灌木丛。

图5 泥石流堆积区地貌图

3 泥石流成因机制分析

八脚沟泥石流整体纵坡降较陡,沟域呈长条形,沟内无长期水流,沟道切割很浅,从地形上和物源补给特征上看,比较有利于泥石流的暴发。

八脚沟水量较小,枯水季节经常发生断流,现今冰雪覆盖层较薄,主要以接受大气降雨补给为主,谷坡地形陡峻,沟床基岩裸露,有利于地表降水的径流和汇集,因此暴雨形成的地表径流是引发泥石流的主要水源。

八脚沟流通区上游段沟道较窄,沟谷两侧基岩裸露,表层发育少量植被,局部岩体受多组结构面切割较破碎,存在较多高位危岩,极易发生崩落,目前沟道内分布有一些崩落的巨石,由于沟道较窄,极易堵塞沟道,发生堰塞,进一步增大水流的动力条件,该段纵坡降较大,沟道顺直,加速功能明显;流通区下游段沟道较窄,切割不深,两侧分布有丰富的松散物源,紧邻沟道极易受到水流冲刷,局部发生失稳参与泥石流运动。

综上,从成因机制分析,八脚沟泥石流属于“暴雨-堰塞-溃决”型泥石流。

4 泥石流特征值分析

4.1 泥石流类型

经野外调查,主沟两侧岸坡多为陡倾岸坡,高高程及沟道两侧基岩大面积出露,岩体较完整,低高程堆积体中等密实,表面生长有灌木和乔木。塌方区主要集中在流通区,但流通区较短,塌方区集中,沟岸冲刷严重。因此可判断该沟的塌方程度较严重,塌方程度系数和平均坡度均按照较严重的塌方程度取值,确定塌方程度系数A取0.9,平均坡度IC取360,最后代入公式得到该沟泥石流容重1.426 t/m3;故八脚沟泥石流为稀性泥石流。

4.2 泥石流流量

泥石流流量按照雨洪修正法原理;采用东川公式计算该沟在设计概率下的泥石流峰值流量,暴雨时的最大洪水流量采用推理公式计算结果。计算过程中涉及到的公式如下:

QC=QB(1+φ)DC

(1)

(2)

根据以上公式,求出不同频率下的八脚沟泥石流的流量数据结果见表1:

表1 不同频率P下八脚沟泥石流流量 m3/s

4.3 一次泥石流总量

确定八脚沟泥石流的一次泥石流总量Q,主要依据泥石流历时T和最大流量QC两个参数,涉及的计算公式如下:

Q=KTQC

(3)

QH=Q(γC-γw)/(γH-γw)

(4)

式中:Q为一次泥石流总量,m3;QH为一次泥石流冲出固体物质总量;QC泥石流最大流量,m3;T为泥石流历时,s;K为修正系数,按泥石流暴涨暴落的特点,将其过程线概化成五角形计算,K取0.264。

根据上述公式,八脚沟泥石流的一次泥石流总量以及固体物质总量计算结果见表2。

表2 不同频率P下八脚沟泥石流一次泥石流总量以及固体物质总量

4.4 泥石流冲击力

泥石流整体冲击力和单块块石的最大撞击力是验算泥石流防治工程强度的重要参数。

4.4.1 泥石流整体冲击力

泥石流整体冲压力按《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)3.1-3式计算:

(5)

式中:F为泥石流整体冲击力,Pa;γc为泥石流重度,KN/m3;VC为泥石流平均流速,m/s;α为建筑物受力面与泥石流冲压力方向的夹角,(°);λ为建筑物形状系数。

计算过程主要选择拟布设拦挡工程部位(如蓄水位高程处)各断面进行计算,建筑物形状系数按矩形建筑取λ=1.33,泥石流整体冲压力计算参数及计算结果详见表3。

表3 八脚沟50 a一遇泥石流整体冲击力计算表

4.4.2 单块块石的最大撞击力

泥石流单块块石的最大冲击力根据规范DZ/T0220-2006,可采用以下公式计算:

(6)

式中:Fs为单块巨石的撞击力,tf;Vc为泥石流流速,m/s;γ为动能折减系数,W为块石质量,t;C1、C2为巨石与建筑物的弹性变形系数。

撞击力计算均考虑成最危险情况,即有关参数采用冲击力最大的数值,并只考虑正面撞击,其相应计算结果见表4。

表4 八脚沟50 a一遇泥石流撞击力计算表

4.5 泥石流最大冲起高度和爬高

泥石流最大冲起高度和爬高根据《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DT/T0220-2006)附录I,可以采用下列公式进行计算:

(7)

(8)

式中:ΔH为泥石流最大冲起高度,m;ΔHC为泥石流爬高,m;VC为泥石流平均流速,m/s;b为泥石流迎面坡度的函数。

八脚沟50 a一遇泥石流的最大冲起高度和爬高计算结果见表5。

表5 八脚沟50 a一遇泥石流爬高和冲起高度计算表

4.6 泥石流弯道超高

泥石流弯道超高指泥石流在沟槽转弯处因凹岸处流速较快,流体增厚,凸岸一侧流速较慢,流体变薄而产生超高的现象,当凹岸为陡壁时将对凹岸产生强大的侵蚀作用。

泥石流弯道超高按照规范(DZ/T0239-2004)4.1-4中的公式进行计算:

(9)

式中:Δh为泥石流弯道超高,m;R为主流中心曲率半径,m;B为泥面宽度,m。

八脚沟50 a一遇泥石流弯道超高计算结果见表6。

表6 八脚沟50 a一遇泥石流弯道超高计算表

5 结语

(1)八脚沟流域面积为1.84 km2,沟长约2.68 km,水系简单,沟内植被覆盖较好;松散固体物质总量约135.14×104m3,其中以沟道堆积物和沟道两侧崩坡积物为主,不稳定物源量约30.96×104m3。

(2)通过调查分析,八脚沟为低频-暴雨-堰塞-溃决-沟谷型稀性泥石流。

(3)通过系统的研究八脚沟泥石流的动力学特征,并着重计算了泥石流的冲击力、一次泥石流总量等参数;为八脚沟泥石流的防治工程的制定和方案设计提供了重要依据。