日本的鬼怪文化与公共艺术

2021-08-25艾佳

艾佳

《百鬼夜行绘卷》(局部),大德寺真珠庵藏本。

2020年东京奥运会开幕式给大家留下了很“深刻”的印象。它不仅被评为奥运会最差的一场开幕式,还被大家戏称为奥运史上最接近“阴曹地府”的时刻。

在日本,鬼怪文化有着其独特的发展轨迹和历史作用。日本学者水木茂在《妖怪天国》一书中记述:妖怪在人类还未出现时便已存在,或许现在仍存有妖怪,只是我们不知其躲避何处。

日本的鬼怪文化

日本鬼怪文化的历史可追溯至距今一万年前的绳纹时代——因原住民出土的陶器上雕刻有绳状纹样而得名。绳纹人过着狩猎、采集、渔捞的原始生活,面对野兽环伺、危机四伏的丛林与荒野,他们既惶恐又充满敬畏,经口耳相传,便想象出一个个鲜活的妖怪形象。日语中,妖怪一词的语源就有侵袭、扰乱、来历不明的攻击等涵义。民俗学家柳田国男在考古发掘后,推定兵主部(即水神)与绳纹时代的祭祀活动有关。绳纹时代的妖怪形象大多稚嫩、单调,纯自然性较强。

平安时代是妖怪文化急遽发展的时期。平安时代的日本,诸侯林立,兵燹不迭,颓丧、不安的社会风气使得民众亟求鬼神庇佑。当时的各级政权中均设有阴阳师,承担卜卦、谶纬、通灵神鬼的任务。阴阳师的权力极大,天皇与将军们的日常生活均受其干涉,百姓更是谨小慎微,唯恐触犯禁忌,招致鬼神报复。平安时代的和歌女作家清少纳言,在《枕草子》《古事谈》等作品中就描写了妖怪。随着日本与中国的频繁交流,中国的妖怪形象也传入了日本。中国的《山海经》《淮南子》《搜神记》等经典作品中的鬼怪轶事,在日本广为传诵,丰富了日本妖怪的种类。据统计,日本70%的妖怪原型来自中国,20%来自印度佛教文化,只有10%源于日本本土。例如,流传甚广的犬神就脱胎于《山海经》中天狗的形象,而“撒豆驱鬼”的活动则起源于中国的追傩仪式。

室町时代是日本妖怪文化的昌盛时期,统治者崇尚收养客卿与文士在幕府中担任幕僚。日本妖怪画的開山祖师土佐光信,原是第8代室町幕府将军足利义政的“御教书”,因擅长大和绘,遂成为绘画制作所中的一名画师。他酷爱以光怪陆离的妖怪为素材,创作了大量神怪绘画精品。土佐光信在技法中大胆借鉴中国宋元宫廷水墨画的手法,以飘逸、闲散见长,给日渐衰退的大和绘注入了新鲜血液。他创作的《百鬼夜行绘卷》是日本古代绘画艺术的珍馐,画中的妖怪似人似鬼、栩栩如生、狰狞可恶、个性鲜明,成为后世妖怪画的楷模,也使民间形成了较为统一的魑魅形象。“百鬼”指的是日常生活器物中,因附着灵魂而具有生命力的妖怪。在民间传说中,诸如琵琶、伞、木鱼、茶锅等器物,若被主人遗弃或惨遭损害,便会一怒之下变成妖怪。传说中的九十九神,就是宿有神明的器皿,待之若善,则好运自来;待之不善,则变为荒神,招致灾祸。

江户时代是日本妖怪文化的鼎盛时期,书坊间刊刻有大量叙写怪谈的书籍,当时中国的版画工艺与彩色套印技术已流传至东瀛。书坊所刊之作,大多配以精美的插画,尤以木刻版画作品为最,葛饰北斋所绘的《百物语》便为其中代表。

“百鬼夜行”的演变

此次东京奥运会开幕式的表演,宛如立体版的《百鬼夜行绘卷》。现存的《百鬼夜行绘卷》的数量不少,但要追溯起源却并非易事。大德寺塔头真珠庵这一部是传为室町时代,土佐光信所绘着色的,是目前日本现存最古老的百鬼夜行图,是日本认定的国家级重要文化财产。

真珠庵本的《百鬼夜行绘卷》虽然作为主流被后世的画师流传下来,但也有与此版本完全不同风格的百鬼夜行图卷。曾经做过御用画师的狩野元信,在18世纪所绘的《百鬼夜行绘卷》与真珠庵系的不画背景、只描绘妖怪的形式不同,其特点就在于描绘出了作为背景的舞台设定。

《百鬼夜行绘卷》有很多版本,日本真田宝物馆就收藏了3个版本,其中有狩野元信的后人狩野乘信在江户时代所绘的。虽然同是以描绘器物妖怪为主的作品,但此作品中出现了如吊钟、三味线等许多新式的妖怪,可以称得上是一部全新的器物妖怪绘卷。而这一版本以鸡鸣报晓的场面作为结尾,在众多版本中实属不同。

另外两个版本皆无法确定具体创作年代和作者,却很有意思。一版本构图与东京国立博物馆所藏的住吉广尚所摹本相同,除了着色外,在最后却出现了调伏妖怪的火球及妖怪形状的乌云。东京国立博物馆所藏的版本,是住吉广尚抄袭了土佐光信的原本,造型是几乎相同的图样,但有所变化。

另一版本更有意思,前半部是按照妖怪图鉴的形式逐一描绘了30个妖怪,后半部却与背景一起描绘了11个被认为源自中国古代《山海经》中的妖怪形象。

10世纪左右(平安时代),日本出现一种图说故事的绘画样式——绘卷,它脱胎于从中国传入的佛典插图,经过与物语文学结合产生物语绘画,逐渐发展成区别于中国水墨画的日本独特的艺术形式。这种绘画样式一直流行至18世纪的江户时代,成为大和绘的主体组成部分。

绘卷最鼎盛时期是在11世纪(平安时代),主要分为宗教性和非宗教性两大类。宗教性的绘卷中《北野天神缘起绘卷》是具有代表性的,且与佛画并行发展。《北野天神缘起绘卷》共8卷,是以所谓的天穗日命神后裔管原道真的生平为题材,艺术地再现了管原道真的一生和成神的故事,同时也少量地涉及了北野天满宫的起源。

非宗教性的绘卷,分文学性绘卷、说话性绘卷及风俗性绘卷,显示出极大的艺术创造性。而其中文学性绘卷是有其传统性的,在整个日本绘画史上,都占据着重要的位置。这种文学性的绘卷,又分物语绘卷、日记随笔绘卷、歌绘、战绩绘等。

物语绘卷一般是由宫廷画师绘制并配优美见解的文字的词书。《源氏物语绘卷》是现存最古老、最著名的“物语绘卷”,是根据日本长篇古典小说《源氏物语》的故事所绘,问世的时间比小说晚一个世纪左右(约1120—1130年)。

《百鬼夜行绘卷》也属于文学性绘卷,是属于御伽草子系列绘卷中独具特色的作品。画中虽无文字说明,但主题似乎是寺里珍藏的器物百年后修炼成了妖怪,每夜出来寻欢游戏的故事。妖怪形态荒诞离奇却不乏幽默,法器、日常用品加上女人混在一起,东奔西走,旁若无人。这种生动的动态表情,也非常符合当时的时代大背景。

虽然真珠庵本的《百鬼夜行绘卷》是经典,但是让现在的日本人和中国人熟知百鬼夜行形象的应该是江户时代著名妖怪绘师鸟山石燕,他从《和汉三才图会》和日本民间故事中提取了大量素材,系统整理成谱系,用尽一生完成了《图画百鬼夜行》《今昔画图续百鬼》《今昔百鬼拾遗》《百器徒然袋》等4次妖怪画卷,共描绘207种妖怪。

明治维新以降,日本逐步开化为现代国家,既往诡异、神秘的日本妖怪被民俗、艺术所洗荡。令人惊愕的是,在日本的大学中开设了专门研究妖怪的“妖怪学”。最先使用“妖怪学”术语的是明治时期的哲学家井上园了,他于1886年创建了“不思议研究会”,翌年以“不思议室主人”的名义刊行了《妖怪玄谈》。随后,一批日本学者发起成立了“妖怪学研究会”。研究会在全国各地巡回演讲,广搜各种怪谈和怪异的轶事。1923年,历史学家江马务编撰的《日本妖怪变化史》,从人性情感方面对妖怪进行了研究。1936年,民俗学家柳田国男编撰的《妖怪谈义》《全国妖怪事典》等著作,在日本国内引发了“妖怪学”研究的浪潮。

日本当下的影视及动漫作品皆不乏以妖怪为题材的作品,像我们熟知的《犬夜叉》《夏目友人帐》以妖怪为主角的动漫,乃至《千与千寻》中妖怪澡堂的群妖,多多少少都受到鸟山石燕的影响。著名漫画家《鬼太郎》的作者水木茂及著名妖怪推理小说家京极夏彦,都受到鸟山石燕画作的很大影响。鸟山石燕每一幅画中隐藏的想象力与生命力,使这些传说中的妖怪形象更深入人心。

时至今日,《百鬼夜行绘卷》也用最流行的方式向大家展示它独有的艺术感。京都的高台寺在夏天盂兰盆节期间开放夜间特别参拜,而主要内容就是通过3D投影的方式,在有着400年历史的寺院里展示《百鬼夜行绘卷》中各妖怪的姿态。

当你徜徉于日本浓郁和风的古街小巷中,随处可见精灵古怪的假面玩具和木雕艺品。千姿百态的妖怪玩偶有着异样的耳朵、狰狞或憨厚的笑脸,令人咄咄称奇。进入新世纪以来,日本的文艺工作者从古代妖怪中获取灵感,创作出大量脍炙人口的动漫与影视作品,成为日本文化中璀璨夺目的明珠。如今,“裂口女”“人面犬”“鬼娃娃花子”“菊人形”“贞子”“学校怪谈”等新都市妖怪传奇广泛流传,续写着妖怪文化这一永恒的话题。

“惊悚”的公共艺术品很暖心

每一届奥运会的开幕式,都是一个国家文化集中输出的重头戏。东京奥运会开幕式上,日本人就把鬼怪文化上升到了国家文化层面,出现鬼怪造型也就不足为奇了。这或许可以理解为奥运对疫情中逝去生命的敬重,也从侧面体现了日本筹办奥运的辛酸过程和复杂心境。

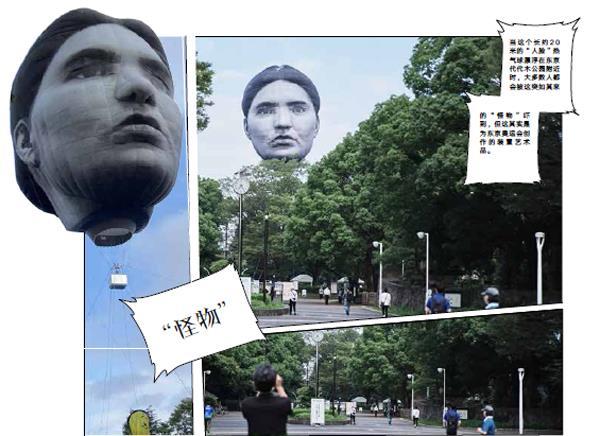

在东京奥运会开幕前,日本艺术家用自己特别的方式提前为奥运做了预热。7月16日,一张巨大的、黑白的、无表情的“人脸”在东京上空升起。这个近20米高的人脸状气球,升空后就成为了东京乃至全球热议的“事件”,这是因为,看到它的人会感觉惊悚,而不是惊喜。

這是日本现代艺术小组“目”为迎接东京奥运会推出的艺术项目——《正梦》。该作品以“人类更广泛的项目”为出发点,收集了超1000张不分性别、国籍的笑脸,最终选择了一张真实存在的人脸,前提是不能是名人。结合东京奥运的举办,以“个与公”为主题,创造出实际存在的“个体”的脸,并作为风景的一部分存在于“公共”的环境中。项目发起人、艺术家荒神明香表示:“希望能给看了作品的人们带来梦想都会实现的勇气。”

7月17日,10米高的提线木偶MOCCO现身东京街头,助力奥运会。该木偶身披白色披风,周身为彩色竹条,不仅四肢会动,还可以转动眼球,甚至时不时口吐白雾。这样一个吓坏大家的活动却叫“搬运幸福之旅”。据了解,这个巨型木偶同时也是集合了日本“3·11”地震重灾区儿童的想法设计而成,目的是在奥运期间向世界展示日本灾后恢复的信心。

不得不说,这些作品不仅展现了当代日本艺术家的思考内容,也向人们传达了关于未来、关于梦想的观点,等等。愿景很暖心,只是没想到这些作品在博得人们视线的同时也收获到了不少“喜剧”效果。

如今,公共艺术已经成为世界各地城市创意的重要组成部分。与《正梦》《MOCCO》类似的大型艺术品其实有很多艺术家都曾做过。比如,2013年香港维多利亚港出现的大黄鸭,7天内吸引了超100多万人围观;2019年1月,KAWS的巨型公仔空降台湾,引得民众纷纷前往观看。

这些公共艺术品坐落在城市空间中,或与自然景观相融合,规模尺度大,又或与当地的人文和历史脉络彼此契合,形成自身对城市的影响力。因为观看与体验这些装置作品,更喻示了当下人们对于真正的、正常的公共生活的渴求。

那么,到底什么样的公共艺术才是好的,有价值的?或许生活在城市中的人会更容易有这样的疑问。实际上,公共领域中存在着不少难以入目的所谓“公共艺术”,它们正在成为今天新的“视觉污染”。

公共艺术涉及的领域很广,包含了视觉艺术、听觉艺术、环境艺术、行为艺术等一些前卫实验性艺术,其真正意义在于个性化的艺术性及面向公众的感染力。在某种程度上,公共艺术可以改变所在地点的景观,突出某些特质而唤起人们对相关问题的思考与认识,从而展现城市的历史与价值,也可以反映出艺术家对这个世界的看法。

伦敦泰特现代美术馆馆长弗朗西斯·莫里斯对于“什么样的公共艺术才是好的或有价值的”问题,提了这样几个观点:它应该看上去不像公共艺术;它应该不是永久的;它不应该是为了社区而设计的,而是和社区一起去设计的;它应该有一种开放的视野,要勇于接受一些意外还有失败;它不一定总是要去那些常规的场所进行展示;它更多关注于过程而非结果,不是只为了实现最终的一个目标。

对于一件公共艺术作品而言,公共性与艺术性的比量到底如何分配,这是公共艺术研究的最大难点,也就是著名的“公共艺术悖论”。这是因为,一件公共艺术基本是城市管理者、投资者、艺术家和公众等四方协作、共同努力的结果。如果上述四方因各自不同的权益诉求,而对公共艺术的理解与认知未达成一致,许多公共艺术所必需的“公共性”与“艺术性”将在多方话语权的角力中丧失殆尽。

艺术家是公共艺术方案的提供者与实施者,其在公共艺术创作过程中的重要性不言而喻。在某种程度上,艺术家对于公共艺术的认知程度与创作能力直接决定了公共艺术的成败。正因如此,近几年“艺术项目”这个词逐渐取代了使用频率下降的“公共艺术”。

“艺术项目”不再局限于作品展示,也会与时俱进地和个别的社会现象相关联,是具有创造性的艺术活动。这是一种与固有理念相异的、通过接触社会碰撞出艺术新火花的社会活动。这是艺术家们纷纷以废弃的学校、房屋为基点,在野外、在村中展示作品、进行公演,以及以解决社会团体共同议题为目的的社会实验活动,形式多种多样。

艺术项目的主要特征包括:重视制作过程,通过工序让创作内容明朗化;在实施地展开与研究课题相关的社会活动,即符合社会时代特征的“场地特定艺术”;在密切关注作品效果的同时,不断展开新的创作;集结社会各界人士群策群力;推动社会各界对艺术以外领域的关注。

《正梦》就是一个典型的艺术项目。该艺术小组最初在网站上募集来自世界各地的1000张以上的脸,在东京都近郊各地进行总计15次的“脸部收集工作坊”线下活动,召开了“脸会议”,讨论应该浮现的脸是哪张,并确定选择脸的标准。对于《正梦》出现的地方,小组在东京都内做了多次调研,并经后期制作,最终历时3年完成了《正梦》。

在恐怖美學盛行的日本,《正梦》这个艺术项目是成功的,尽管它与伊藤润二的作品《人头气球》很像,让人感觉到恐怖。突然看到这件作品时,依然会是“压倒性谜题”,感受也会因人而异。正如“目”小组成员南川憲二诠释说:“不管是谁,都应该会有1秒‘虚空的瞬间,那一个瞬间,生活、羁绊、烦恼可能忽然化为乌有,希望大家能够体会。”

随着艺术乡建与城市文化升级,公共意识强化的同时,也掀起了一股股公共艺术热。在2000年,日本著名策展人北川富朗邀请世界各国的艺术家来到越后妻有(位于日本本州岛新潟县),以这里的土地为灵感进行创作,举办了第一届大地艺术祭。此后每隔3年,几百位世界顶尖艺术家就会相聚在越后妻有,和村民、志愿者们一起创作。艺术品散落在村庄、田地、空屋、废弃的学校等760平方公里的广阔土地上,既充满当地风土人情,又与大自然及社区息息共生。因为大地艺术祭,当地经济收益大为增长。

近年来,中国国内也举办了懒坝国际大地艺术季、成都大地艺术季、蔚蓝海岸大地艺术季等多场公共艺术项目。全新的平台和环境,拓宽了公共艺术创作和展示的实践路径,也带动了当地的经济建设与文化升级。这也正是公共艺术的魅力所在。