红山嘴油田石炭系火山岩储层裂缝发育特征及主控因素

2021-08-23张兴勇

张兴勇

(中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000)

0 引 言

火山岩约占准噶尔盆地充填物体积的25%,是盆地深层重要的勘探目标[1]。中国火山岩总面积约为215.7×104km2,有利勘探区面积为36.0×104km2,早期勘探过程中,在多个含油气盆地中陆续发现一些油气显示[2],2002年后,准噶尔盆地和松辽盆地在深层火山岩勘探中相继发现多个千亿方级气田,使火山岩成为中国非常规油气勘探的重要领域之一[3-4]。西北缘是准噶尔盆地油气最富集的地区,虽然石炭系火山岩已经历了近70 a的勘探,但整体探明程度较低,仍有较大的勘探潜力。西北缘石炭系火山岩具有岩石类型复杂、岩性岩相变化迅速、储集空间类型多样、断层和裂缝非常发育等特点,不仅使火山岩在空间上具有极强的非均质性,而且火山构造内油水关系更加复杂,加剧了火山岩油气勘探的难度[5-6]。勘探实践表明,西北缘石炭系火山岩属典型孔隙-裂缝性双重介质储层,裂缝的发育不仅影响储层的储集、渗流,更控制了油气的运聚成藏和富集高产,对裂缝的认识已成为制约石炭系火山岩油气勘探成败的关键。前人对准噶尔盆地火山岩储层特征、裂缝的综合判别以及分布预测进行了大量研究[7-9],但对裂缝的形成控制因素尚缺乏系统认识。因此,通过岩心、薄片、成像测井观察和统计,在石炭系火山岩裂缝发育特征分析的基础上,明确影响裂缝发育的主要因素,为研究区火山岩油藏勘探部署提供地质依据。

1 区域地质概况

准噶尔盆地是新疆北部一个形成于挤压构造环境、具有复合叠加特征且呈三角形封闭的大型含油气盆地。博罗科努山、阿尔泰山和博格达山等褶皱山系环绕盆地四周,盆地周缘逆冲推覆构造中陆续发现金龙、滴西、石西、克拉美丽、五彩湾等47个火山岩油气田,是盆地目前油气勘探的主力区[10]。晚石炭世,准噶尔盆地由开放型海相盆地转化为封闭的内陆盆地,盆地周边地块在相向运动过程中发生强烈的陆-陆碰撞,形成众多火山弧,喷发出大量中基性火山岩,形成的石炭系火山岩是准噶尔盆地油气勘探的重要目的层。

研究区位于盆地西北缘车排子凸起,东临红车断裂带,北以克百断裂带和扎伊尔山为界,是盆地腹部沙湾凹陷、盆1井凹陷、四棵树凹陷等生油凹陷重要的油气运移指向区(图1)。石炭系火山岩埋深为580~2 500 m,整体呈一个由北西向南东倾伏的单斜形态,地层倾角为4~16 °,三叠系克拉玛依组和二叠系乌尔禾组超覆不整合于石炭系基底之上。在海西、印支期北西向南东侧向挤压应力作用下,研究区发育多期规模不等的逆断层,燕山、喜马拉雅期断裂持续活动,向上断至侏罗系底部,将石炭系地层切割成多个南北成带、西高东低的断块,构成复杂的断块-岩性油气藏(图2)。红山嘴油田是准噶尔盆地西北缘勘探程度相对较低的区块,自20世纪50年代以来,石炭系油气勘探不断取得突破,累计探明含油面积为7.72 km2,探明石油地质储量为618.05×104t,表明研究区良好的勘探开发潜力[11]。

图2 红山嘴油田石炭系地层综合柱状图Fig.2 The comprehensive histogram of Carboniferous strata in Hongshanzui Oilfield

2 红山嘴油田火山岩储层特征

2.1 火山岩岩性特征

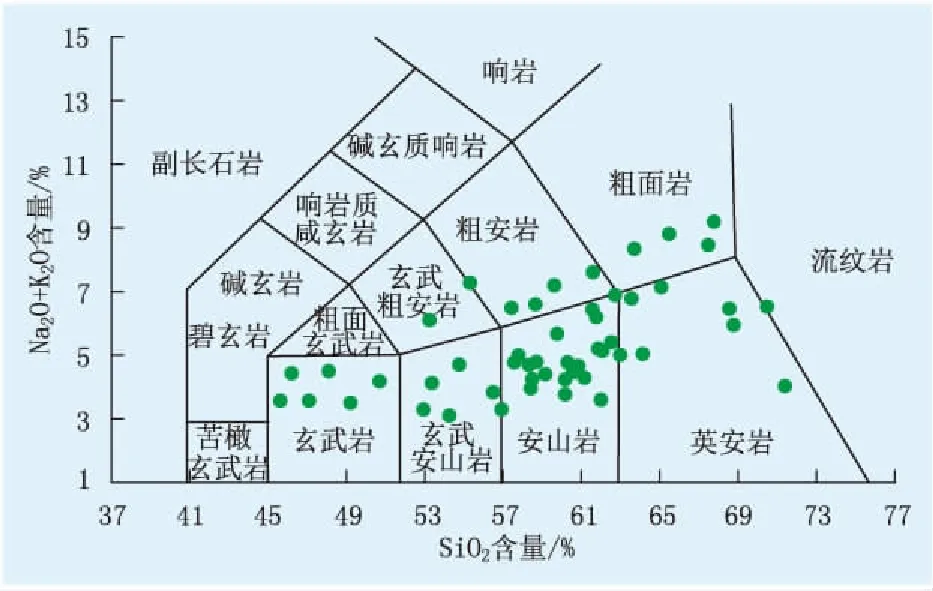

研究区石炭系火山岩储层岩石类型多样,以火山碎屑岩(65.2%)、火山熔岩(29.7%)为主,含少量暗色泥岩(2.4%)、凝灰质砂砾岩(2.2%)、凝灰质粉砂岩(0.4%)等沉积岩类。火山碎屑岩以火山沉积相灰色、灰绿色凝灰岩含量最高,为41.6%,爆发相褐灰色火山角砾岩和火山沉积相深灰色沉凝灰岩次之;火山熔岩以溢流相深灰色、灰绿色安山岩为主,约为24.0%,其次为侵入相深褐色玄武岩、溢流相灰绿色英安岩和浅灰色玄武安山岩(图3),局部见少量绿灰色辉绿岩。

图3 红山嘴油田石炭系火山岩TAS分类图解

2.2 火山岩储层物性特征

研究区火山岩储层孔隙度为2.00%~15.90%,大部分样品孔隙度小于10.00%,平均为4.35%;渗透率为0.01~180.00 mD,集中分布在0.01~1.00 mD,平均为0.14 mD,属于典型的中—低孔、低—特低渗储层。裂缝发育段储层渗透率明显改善,表明裂缝对储层渗流能力提高具有重要作用(图4)。

图4 红山嘴油田石炭系火山岩储层孔隙度与渗透率关系

2.3 火山岩孔隙类型

研究区火山岩孔隙由气孔、杏仁体孔、砾间孔、晶间孔、脱玻化微孔等原生孔隙及粒间溶孔、粒内溶孔、火山灰溶孔等次生孔隙构成,面孔率为1.0%~10.0%。78个铸体薄片统计表明:火山角砾岩面孔率最大,平均为8.4%,以粒间溶孔、砾间孔为主,裂缝极发育;次为安山岩,面孔率平均为5.7%,以斑晶粒内溶孔、气孔、杏仁体孔为主,镜下见大量次生溶蚀裂缝;凝灰岩面孔率平均为3.9%,以火山灰溶孔、晶间微孔为主,裂缝较发育;玄武岩和玄武安山岩面孔率较低,平均仅为2.3%,发育气孔、脱玻化微孔及少量层间缝。

3 红山嘴油田火山岩裂缝发育特征

3.1 裂缝成因分类

岩心、FMI观察结果表明:研究区火山岩裂缝十分发育,裂缝类型复杂,以构造缝为主,含量约为72.6%,成岩缝次之,含量为22.5%,风化缝仅为4.9%。研究区构造裂缝主要分布在安山岩、凝灰岩和火山角砾岩中,多成组分布、延伸距离远、裂缝宽度大,裂缝面常见方解石、硅质、绿泥石、浊沸石等矿物充填(图5a)。石炭系火山岩形成后长时间暴露地表,遭受地表水淋滤溶蚀和风化剥蚀,在火山机构顶部形成马尾状、脉状风化缝(图5b),促进了后期构造裂缝形成和次生溶蚀[12],但大部分风化缝已充填成无效缝。成岩缝包括冷凝收缩缝、砾间缝、砾缘缝、晶间缝和溶扩缝,安山岩、玄武岩、英安岩等火山熔岩中冷凝收缩缝呈近似平行的线状(图5c),延伸距离短、裂缝宽度普遍较小,是岩浆冷凝时岩石不均一收缩形成的;砾间缝和砾缘缝是火山角砾岩砾石间及砾石边缘不规则的弯曲裂缝(图5d),延伸距离短但宽度大,部分被方解石、硅质充填(图5e);晶间缝是凝灰岩、凝灰质砂岩中碎屑颗粒间或晶屑内部的裂缝,发育规模小、延伸距离短、形态不规则(图5f);溶扩缝是早期裂缝中长石、方解石、沸石等充填矿物被溶蚀扩大形成的,呈锯齿状、不规则状(图5g),缝宽为0.05~0.20 mm,在火山机构顶部风化壳最发育,溶扩缝沟通气孔、晶间孔、砾间孔、粒间溶孔等不同类型孔隙,有效提高了储层的渗流能力。

图5 红山嘴油田石炭系火山岩裂缝类型

3.2 裂缝发育特征

36口取心井统计表明,研究区火山岩裂缝以低角度缝(倾角为15~45 °)和高角度缝(倾角为45~75 °)为主,占比分别为48.20%和41.30%(图6a),倾角大于75 °的垂直缝仅有9.80%,局部发育少量纤维状、短距离延伸的水平缝。低角度斜交缝呈树枝状、不规则状延伸,大部分已被方解石、绿泥石充填;高角度缝多成带出现,倾向一致呈近平行状分布,缝面光滑,部分被方解石、黄铁矿充填;多组近似平行分布的垂直缝仍保持开启状态,延伸距离较长。研究区缝宽在0.05~2.00 mm均有分布(图6b),主要分布在0.05~1.20 mm,低角度斜交缝缝宽普遍小于0.40 m,高角度斜交缝缝宽较大,主要分布在0.20~0.60 mm,垂直缝缝宽普遍大于0.50 mm。研究区裂缝线密度分布差异较大,从0.5条/m到22.0条/m均有分布,主要分布在1.0~10.0条/m(图6c),北部红60、红33井裂缝线密度为9.3~13.4条/m,向南到红39、车35井裂缝倾角变小、裂缝线密度为3.2~5.6条/m。裂缝长度分布在1~45 cm,集中分布在5~20 cm,其中小尺度裂缝(裂缝长度为5~10 cm)占比最高,为45.30%,裂缝长度小于5 cm的微裂缝占比次之,为29.76%,中等尺度裂缝(裂缝长度为10~20 cm)和大裂缝(裂缝长度大于20 cm)占比较低,为20.68%和4.36%(图6d)。

图6 红山嘴油田石炭系火山岩裂缝发育特征Fig.6 The fracture development characteristics of Carboniferous volcanic rocks in Hongshanzui Oilfield

3.3 裂缝走向及发育期次

研究区火山岩裂缝走向与断层延伸方向基本平行,主要有北北东、北西和近东西向3组裂缝(图7),以北北东向裂缝最发育,北西和近东西向裂缝仅在南部红28—车35井区较为常见。研究区裂缝经历了海西晚期、印支运动和燕山运动等3次较大规模构造运动[13],不同期次构造运动控制了裂缝的类型、分布。结合裂缝切割关系研究结果表明,近东西向裂缝形成最早,海西晚期,西北缘受哈萨克斯坦板块南东向挤压应力作用,车排子地区向东逆冲挤出[14],在研究区形成近东西向裂缝,裂缝延伸距离短、倾角较小,以低角度斜交缝为主;印支期,研究区再次受到北西向挤压应力作用,在平面上形成一组与最大主应力方向平行的北西向高角度剪切缝,延伸距离远、倾角大,切割早期近东西向裂缝;燕山期,受东部红车断裂带右旋挤压作用影响,研究区在北东向挤压应力作用下形成一系列北北东剪切裂缝,该期裂缝形成时沙湾凹陷烃源岩达到生油高峰[15],断层和裂缝成为沟通二叠系风城组、下乌尔禾组烃源岩和石炭系火山岩储层的有利疏导通道,裂缝面常见沥青充填,薄片下可见绿色、亮黄色荧光。

图7 红山嘴油田石炭系火山岩裂缝走向玫瑰花图及不同期次裂缝发育特征Fig.7 The fracture strike rose diagram of Carboniferous volcanic rock in Hongshanzui Oilfield and characteristics of fracture development in different stages

4 红山嘴油田火山岩裂缝发育主控因素

4.1 岩性影响裂缝类型及孔缝组合

不同岩性火山岩矿物组成和形成方式的差异性决定了该火山岩孔隙和裂缝数量、孔-缝组合类型的差异性。

研究区火山熔岩裂缝最发育,从酸性岩到中基性、基性岩,岩石黏度和脆性降低,裂缝发育程度也随之降低[16]。其中,安山岩中裂缝约占全部岩心裂缝的42.0%,裂缝线密度平均为15.6条/m,以气孔、杏仁体孔、构造裂缝和气孔、基质溶孔、构造裂缝组合为主,物性较好,孔隙度平均为6.59%,渗透率平均为0.56 mD;英安岩裂缝较发育,但裂缝数量较少,仅有2.1%,裂缝线密度平均为8.5条/m,以杏仁体孔、构造裂缝组合为主;随SiO2含量减少,玄武岩和玄武安山岩中铁镁矿物含量增加、密度增大,构造裂缝不发育,仅为全部裂缝的2.5%,孔缝组合以原生气孔与少量冷凝收缩缝为主,由于缺乏裂缝的沟通,储层虽具有一定的储集性能,但渗流能力较低,孔隙度平均为4.9%,渗透率平均为0.18 mD。火山角砾岩中刚性碎屑物含量高,极易破碎形成裂缝,岩心上裂缝线密度平均为12.2 条/m,占全部裂缝的14.8%,砾间孔、砾间缝、砾缘缝组合,物性最好,孔隙度平均为7.2%,渗透率平均为0.73 mD;凝灰岩裂缝较发育,裂缝线密度平均为9.3条/m,发育晶间孔、粒间孔、粒间溶孔、晶间缝、溶扩缝组合,孔隙度平均为4.6%,渗透率平均为0.38 mD。由碎屑火山物质形成的沉凝灰岩、凝灰质砂砾岩虽沉积时易发生溶蚀,但其颗粒细小,在压实作用下岩性致密,裂缝不发育,物性最差,孔隙度平均仅为2.7%,渗透率平均仅为0.09 mD。

4.2 风化壳控制风化裂缝形成及次生溶蚀缝发育

研究区石炭系火山岩形成后,长期暴露地表,早二叠世佳木河组沉积前,一直处于风化剥蚀阶段,至三叠世克下组沉积期,火山岩才完全被埋藏进入埋藏成岩阶段。岩心和FMI观察表明,石炭系火山机构顶部风化壳附近是风化裂缝集中发育区,风化壳下200 m范围内可见大量马尾状、脉状风化缝,部分风化缝内矿物被大气降水溶蚀呈锯齿状。风化作用使致密火山岩破裂呈不规则碎块,同时风化缝作为大气降水的运移通道,促进深部火山岩淋滤溶蚀,镜下可见风化缝附近发育大量次生溶蚀孔、缝。随着风化壳距离增大,风化强度减弱,储层裂缝线密度和物性也随之降低。研究区具工业产能的试油层,85%以上分布在风化壳以下100 m范围内,表明风化壳对裂缝形成和物性改善具有重要影响[17]。

4.3 断层活动控制裂缝分布

通常岩层受到挤压时发生形变,随构造应力持续增加,当达到火山岩破裂值时,地层发育断层活动并伴生大量裂缝。研究区石炭系发育大量逆断层,不同构造运动阶段,火山岩沿着最大挤压应力方向发生破裂,形成的裂缝走向与断层方向一致。同时,断层不同部位应力大小不同,相应的岩层构造曲率也各不相同,造成平面上裂缝数量和发育程度的差异性分布[18]。断层活动对火山岩储层形成裂缝起到重要作用,断层通过控制其周围应力分布来影响裂缝的发育,距离断层越近,构造应力和构造曲率越大、火山岩变形程度越高,相应的裂缝也越发育。FMI统计表明,靠近断层的红62、红72井裂缝线密度普遍大于8.0 条/m,而远离断层的红36井裂缝线密度小于6.0条/m,离断层最近的红山4井裂缝线密度超过10.0条/m,最大可达13.8条/m,说明断层对裂缝分布具有重要控制作用。

4.4 成岩作用充填裂缝并加剧裂缝非均质性

储层裂缝的形成和保存是一个动态演化过程[19]。对裂缝形成具有建设性的成岩作用主要有炸裂作用、冷凝收缩、风化作用和有机酸溶蚀;而熔结作用、岩浆期后热液蚀变和充填、碳酸盐胶结、黏土矿物胶结等破坏性成岩作用充填、堵塞裂缝,使其成为无效缝。火山碎屑岩中由炸裂作用形成的炸裂缝、砾间缝和火山熔岩中冷凝收缩形成的冷凝收缩缝、晶间缝是研究区火山岩主要的成岩裂缝,但这些原生裂缝在埋藏阶段由于岩浆期后热液蚀变和充填、碳酸盐胶结、黏土矿物胶结作用,普遍遭受方解石、绿泥石、浊沸石、硅质等次生矿物的充填,降低了早期裂缝的有效性。研究区中基性火山岩中基性斜长石、辉石含量较高,晚侏罗世沙湾凹陷烃源岩成熟时形成的有机酸沿裂缝进入火山岩储层,沿长石斑晶的节理缝、边缘发生溶蚀,并溶蚀早期裂缝中充填的方解石矿物,形成大量溶扩缝,同时使部分早期裂缝再次张开形成有效缝,加剧了储层裂缝的非均质性。

5 结 论

(1) 红山嘴油田石炭系火山岩以火山碎屑岩、火山熔岩为主,含少量凝灰质砂砾岩、粉砂岩、沉凝灰岩等沉积岩类;储层孔隙度平均为4.35%,渗透率平均为0.14 mD,属典型中—低孔、低—特低渗储层;不同岩性储层中均可见规模不等的裂缝,是致密火山岩成为有效储层的关键。

(2) 红山嘴油田石炭系火山岩以构造缝为主,成岩缝、风化缝次之;发育近东西、北西、北北东向3组裂缝,以低角度斜交缝和高角度缝为主,是海西晚期、印支和燕山运动挤压应力作用的产物;具有南北裂缝线密度差异大、裂缝宽度小、以小尺度缝和微裂缝为主的特点。

(3) 岩性、风化壳、断层分布和成岩作用是影响火山岩裂缝发育的主要因素,不同岩性火山岩矿物组成差异造成发育裂缝类型、密度各不相同,进而造成不同岩性储层孔缝组合和物性差异;风化强度的差异控制了风化壳内风化缝的形成及溶蚀缝的发育,风化缝集中分布在风化壳下100 m范围内;断层活动控制了伴生裂缝走向,离断层越近,构造应力和构造曲率越大,火山岩变形程度越高,相应的裂缝密度也越高;成岩作用充填早期裂缝,在破坏原生裂缝的同时对原生裂缝进行改造,形成一定的溶蚀缝加剧裂缝非均质性。