国家级佛教建筑文化遗产的时空分布

2021-08-20牛静静

何 峰, 牛静静

(湖南师范大学 a.地理科学学院; b.地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室, 长沙 410081)

0 引 言

佛教源于古代印度, 两汉时期传入中国, 魏晋南北朝时期得到大力发展, 隋唐时期佛教达到空前兴盛, 宋明清时期佛教与儒道文化“融合共生”, 成为中国传统文化之一。悠久且广为传播的佛教文化给我国留下了丰富的佛教建筑文化遗产, 在我国文化遗产中占有非常重要的地位。

2005年《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)明确提出: “文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。 物质文化遗产是具有历史、 艺术和科学价值的文物, 包括古遗址、 古墓葬、 古建筑、 石窟寺、 石刻、 壁画、 近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物……”[1]。古建筑类别中的佛寺、 佛塔和石窟寺类别中的石窟等佛教建筑作为我国物质文化遗产的组成部分, 体现出深厚的佛教文化底蕴与高超的建筑技艺, 同时作为历史时期佛教文化传播与发展的典型载体, 具有文化、 历史、 艺术、 科学等多方面的价值, 一直以来都是重要的研究对象。

国外研究者主要关注佛教建筑文化遗产的保护[2]、 文化内涵[3]等方面。20世纪80年代末, 我国历史学、 考古学领域的学者开始研究佛教建筑, 研究内容围绕佛教建筑的历史意义与价值[4-5]、 遗址发掘与研究[6-7]; 随着研究领域的不断扩展, 文化学、 旅游学、 建筑学领域的学者对佛教建筑的研究逐渐兴起, 涉及佛教建筑的文脉传承[8]、 文化内涵[9-10]、 文化多样性[11], 佛教建筑的旅游资源开发[12-14]、 功能及空间转化[15]、 旅游开发中的矛盾与调适[16]、 佛教建筑艺术[17]和建筑风格[18]等多方面的研究; 随着文化遗产越来越受到重视, 进一步扩展到研究佛教寺院的空间分布特征及其影响因素等[19-20], 研究区域以山西省、 青海省及滇藏川毗连地区为主。

本文选择国家级佛教建筑文化遗产即全国重点文物保护单位中的佛寺建筑、 佛塔建筑和石窟建筑为研究对象, 探究全国佛教建筑文化遗产的时空分布特征, 揭示佛教文化在我国历史时期的传播与发展过程, 以及佛教建筑选址与自然、 经济、 社会的互动关系, 以期对佛教建筑文化遗产的价值挖掘阐释, 并为实现其科学保护与合理利用提供参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本文研究对象为1~8批全国重点文物保护单位名单中的佛教建筑, 具体包括佛寺建筑、 佛塔建筑和石窟建筑,通过甄别、 筛选及统计得到746处(1)因全国重点文物保护单位中佛教建筑文化遗产有些是单栋建筑, 有些是多栋建筑群, 因此在统计佛教建筑文化遗产数量时采用的单位为“处”。国家级佛教建筑文化遗产(未含港、 澳、 台)样本。借助百度地图API坐标拾取系统得到这些样本的地理坐标, 并运用ArcGIS 10.2建立国家级佛教建筑文化遗产地理信息数据库;所采用的底图为自然资源部监制、审图号为GS(2019)1823号中国地图。

1.2 研究方法

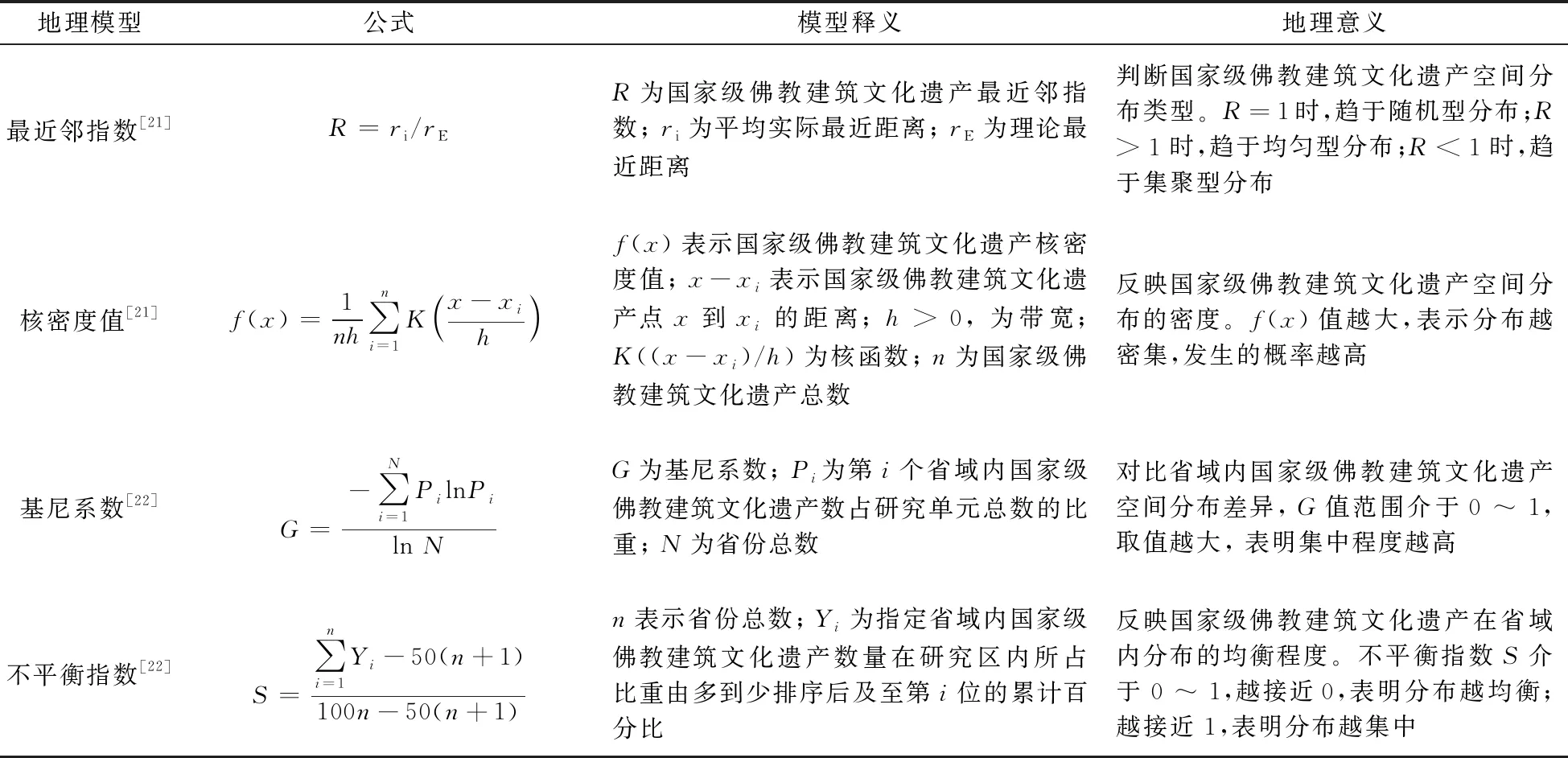

本文主要采用历史断面方法、 空间分析方法与传统地理模型方法对国家级佛教建筑文化遗产时空分布进行定量化研究。1)历史断面法可以动态地揭示连续静态时间断面上要素的时空演化过程, 通过运用历史断面法, 同时结合全国重点文物保护单位名录中公布的佛教建筑文化遗产所属的时代(2)因有些佛教建筑文化遗产历经多个朝代,在统计佛教建筑文化遗产数量时,按该佛教建筑文化遗产的初建时期计算。, 将其经历的历史时期划分为魏晋南北朝、 隋唐五代、 宋辽金、 元代、 明代、 清代6个历史断面, 对国家级佛教建筑文化遗产空间分布进行历时分析。 2)利用ArcGIS分析工具, 采用最近邻指数和核密度分析这两种空间分析法, 以及空间基尼系数和不平衡指数这两种传统地理模型方法, 探究国家级佛教建筑文化遗产的空间分布特征。其中, 最近邻指数可通过计算点状要素间的距离, 判断其空间分布类型特征; 核密度分析可用于计算点状要素在周围邻域的密度, 判断其在不同空间分布密度的大小; 空间基尼系数可用于对比区域点状要素空间分布差异; 不平衡指数可用于反映区域点状要素空间分布均衡程度。3)采用缓冲区分析和叠置分析这两种空间分析方法探究国家级佛教建筑文化遗产的空间分布格局。其中, 缓冲区分析可用于解决空间位置上两个要素距离远近的问题; 叠置分析可以将相同区域的多种要素属性叠加, 从而产生新的属性特征。具体模型释义见表1。

表1 基本地理模型释义

2 结果与分析

2.1 不同历史断面的数量分析

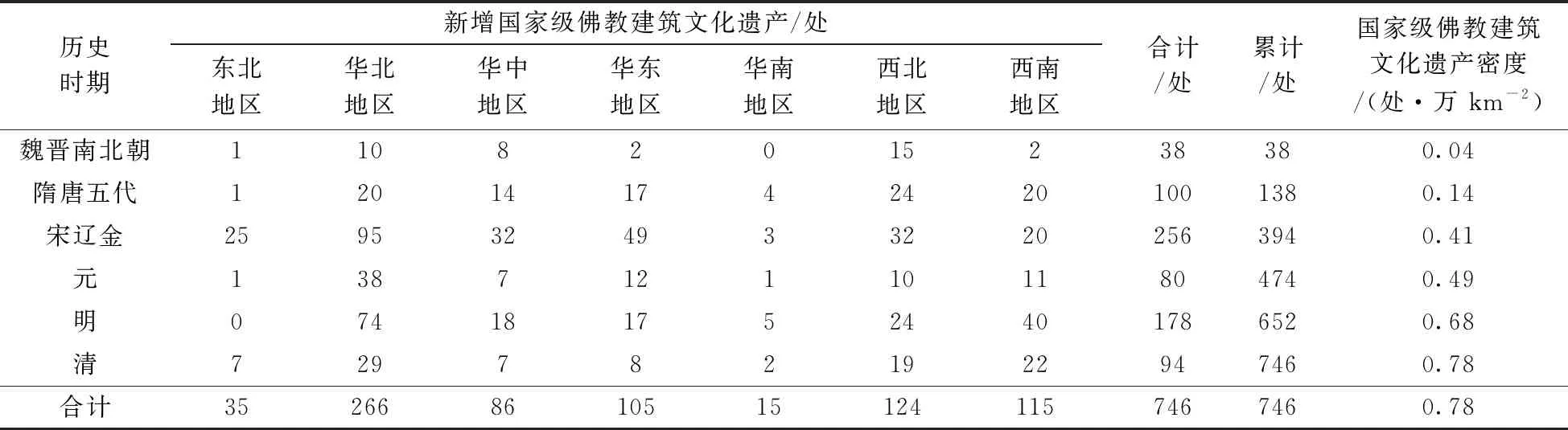

为了确保不同历史断面国家级佛教建筑文化遗产在我国七大地理区域分布的样本数, 本文按现存国家级佛教建筑文化遗产初建时期, 将我国佛教建筑的发展历程划分为魏晋南北朝、 隋唐五代、 宋辽金、 元、 明和清6个历史时期来进行分析。

魏晋南北朝时期(220—581年), 政权分割更迭, 社会局势动荡, 民不聊生, 是佛教文化在中国的“扎根”阶段, 目前遗存下来属于这个历史时期的国家级佛教建筑文化遗产数量为38处, 密度为0.04处/万km2。从中国七大地理分区来看, 西北地区占比最大(39.48%), 说明该时期西北地区佛教文化有一定发展。究其原因, 主要是魏晋南北朝时期西北地区是兵家争夺的战乱频发之地, 基于上层统治者、 官宦阶级及平民百姓寻找精神寄托与心灵抚慰的社会需求, 佛教文化思想在西北地区被接受和提倡, 进而促进佛教建筑的发展。 此外, 魏晋南北朝时期中原统治者和百姓的迁入使得西北地区人口增多, 社会经济得到一定发展, 为佛教建筑的修建提供了人力和财力的保障[23]。

隋唐五代时期(581—960年), 国家实现统一, 社会长期稳定, 经济与文化发展繁荣, 多数统治者通过敕令的支持, 建立寺院、 广度僧人, 征召高僧参与译经, 弘扬佛法[24], 佛教进一步发展, 但由于历史久远, 修建于该历史时期且留存于世的佛教建筑为数不多, 其中国家级佛教建筑文化遗产100处, 该历史断面上这类遗产总数量累计有138处, 密度为0.14处/万km2。从中国七大地理分区来看, 西北地区占比仍然最大(24.00%), 华北地区和西南地区占比均为20%, 出现以西北地区为主、 华北地区与西南地区次之的空间分布格局。这主要是因为隋唐时期都城位于二京(洛阳与长安), 同时河北、 山西、 四川、 重庆等地与陕西、 河南接壤, 区域佛教传播和发展速度较快。

宋辽金时期(960—1234年), 佛教发展进入了世俗化阶段, 多数统治者崇奉佛教, 佛寺、 佛塔众多, “辽道宗以民户赐寺僧, 复加以三公之官”[25], “至真宗晚期, 全国僧尼增至四十五万八千余人, 寺院共计四万余所”[26], 因此修建于该历史时期, 且遗存下来又被列入全国重点文物保护单位名单的佛教建筑文化遗产达256处, 为历代之最。本历史断面上, 该类文化遗产总数量增加到394处, 密度为0.41处/万km2。从中国七大地理分区来看, 华北地区占比最大(37.11%), 显著多于西北地区(12.50%)。华北地区是宋辽、 宋金对峙的边境地带, 战争频繁, 人口众多且群体复杂, 为稳固民心, 推进民族融合, 辽朝在其统治的“汉地燕云十六州”(今河北、 山西北部)采取崇佛政策, 建寺修塔之风盛行。此外, 随着全国政治中心的迁移, 西北地区经济发展速度减缓、 整体文化水平下降、 交通不便, 因此新增佛教建筑文化遗产少于华北地区。

元时期(1234—1368年), 在游牧民族的统治之下, 连年征战, 且因其国祚短促, 客观上造成该历史时期佛教建筑数量偏少, 留存至今的国家级佛教建筑文化遗产数量有80处, 本历史断面上该类文化遗产总数量增加到474处, 密度为0.49处/万km2。从中国七大地理分区来看, 华北地区占比最大(47.50%), 接近一半, 主要原因是佛教经过魏晋南北朝、 隋唐五代、 宋辽金等时期的快速发展阶段, 已经逐渐形成了较为稳定的空间分布格局, 华北地区的佛教中心地位凸显。

明时期(1368—1644年), 国祚长久, 疆土广延, 为巩固边防, 加强集权统治, 其多数统治者仍然扶植利用佛教, 因此修建于该历史时期的国家级佛教建筑文化遗产有178处, 本历史断面上该类文化遗产总数量增加到652处, 密度为0.68处/万km2。从中国七大地理分区来看, 华北地区占比(41.57%)显著大于其他地区, 但与元时期相比有所下降, 究其原因主要在于明世宗在位期间崇道斥佛, 嘉靖元年(1522年), “毁剖玄明宫佛像”, “毁折京师寺院”[27], “京中藏僧斥逐殆尽”[28], 因此在华北地区遗留下来的佛教建筑较元时期有所减少。

清时期(1644—1911年), 佛教势力较强, 诸帝虽敬信佛教, 同时为巩固江山社稷, 压制佛教, 对建造寺院限制甚严[29], 顺治二年(1645年)定: “京城内外不许擅造寺庙、 佛像, 必报部方许建造”(3)乾隆《钦定大清会典则例》卷 92《礼部·方伎》, 《景印文渊阁四库全书》第 622 册, 第 883 页。。 因此, 相对于其他历史时期, 虽然清时期时间不甚久远, 但修建于该历史时期, 且被列入全国重点文物保护单位名单的佛教建筑仅94处, 本历史断面上该类文化遗产总数量增加到746处, 密度为0.78处/万km2。从中国七大地理分区来看, 华北地区占比(30.85%)仍然最大, 其次是西南地区(23.40%), 说明该时期佛教的发展仍然主要集中于华北地区, 同时西南地区佛教得到较快发展, 这是因为清时期西藏实施的是“政教合一”政策, 藏传佛教格鲁派主持西藏政教事务, 使得佛教文化在该地得到进一步发展。

2.2 区域佛教发展时序分析

佛教建筑作为佛教文化传播与发展的重要载体, 通过其在不同历史时期空间拓展过程可以揭示区域佛教发展的时序。纵观我国古代不同历史时期, 佛教空间拓展过程经历了魏晋南北朝时期的西北地区扎根阶段, 隋唐五代时期的西北地区发展阶段, 宋辽金时期的华北地区繁荣阶段, 元时期的相对收缩阶段, 明时期的再度发展阶段和清时期的再度相对收缩阶段, 这主要是受到不同历史时期佛教政策的影响。此外, 不同历史时期佛教建筑空间分布也表现出明显差异, 在隋唐五代时期及以前西北地区分布最多, 宋辽金时期华北地区最多, 元、明、清时期仍以华北地区为主, 但是西南地区的比重在不断上升, 表明佛教在中国区域间传播发展时序是先由西北向华北, 继而再向西南拓展(表2)。

表2 国家级佛教建筑文化遗产基本信息

2.3 空间分布特征分析

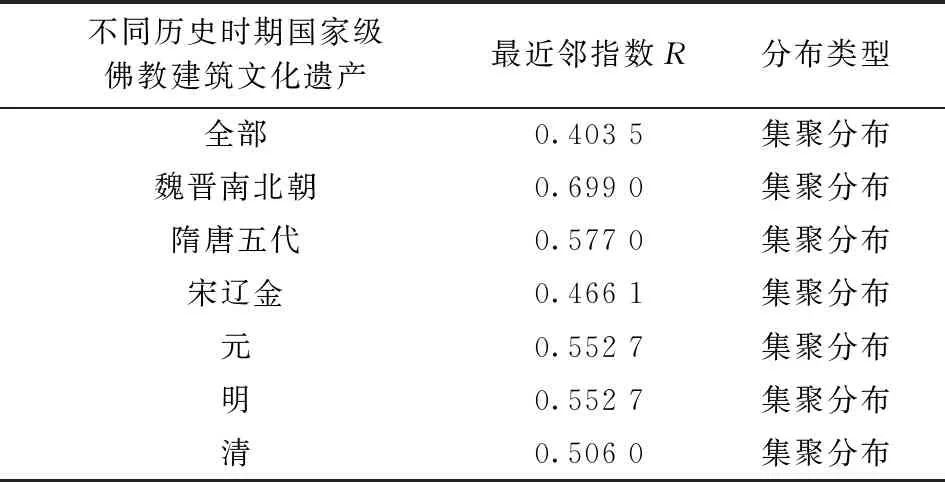

2.3.1 空间分布类型 采用最近邻指数方法对746处国家级佛教建筑文化遗产空间分布类型进行分析, 当最近邻指数R=1时, 趋于随机型分布;R>1时, 趋于均匀型分布;R<1时, 趋于集聚型分布。计算得到最近邻距离指数R为0.403 5, 表明国家级佛教建筑文化遗产总体呈现出集聚型分布类型。从历史时间来看, 魏晋南北朝时期最近邻距离指数R为0.699 0, 隋唐五代时期最近邻距离指数R为0.577 0, 宋辽金时期最近邻距离指数R为0.466 1, 元时期和明时期最近邻距离指数R均为0.552 7, 清时期最近邻距离指数R为0.506 0, 表明不同历史时期的国家级佛教建筑文化遗产空间分布类型也均为集聚分布类型, 但集聚程度有所变化(表3)。由于魏晋南北朝至宋辽金时期是佛教在我国不断发展壮大的阶段, 同时对皇权政治、 社会经济的依附非常重要, 因此宋辽金时期及以前空间集聚程度不断提高; 宋辽金时期以后佛教在我国进入了世俗化阶段, 佛教在全国传播, 佛教建筑遍布各地, 因此宋辽金至元、 明时期空间集聚程度减缓; 清时期由于统治者在一定程度上压制了佛教的发展, 佛教建筑主要集中分布在佛教文化底蕴较为深厚的地区, 因此清时期集聚程度再次提高。

表3 国家级佛教建筑文化遗产空间分布最近邻距离指数

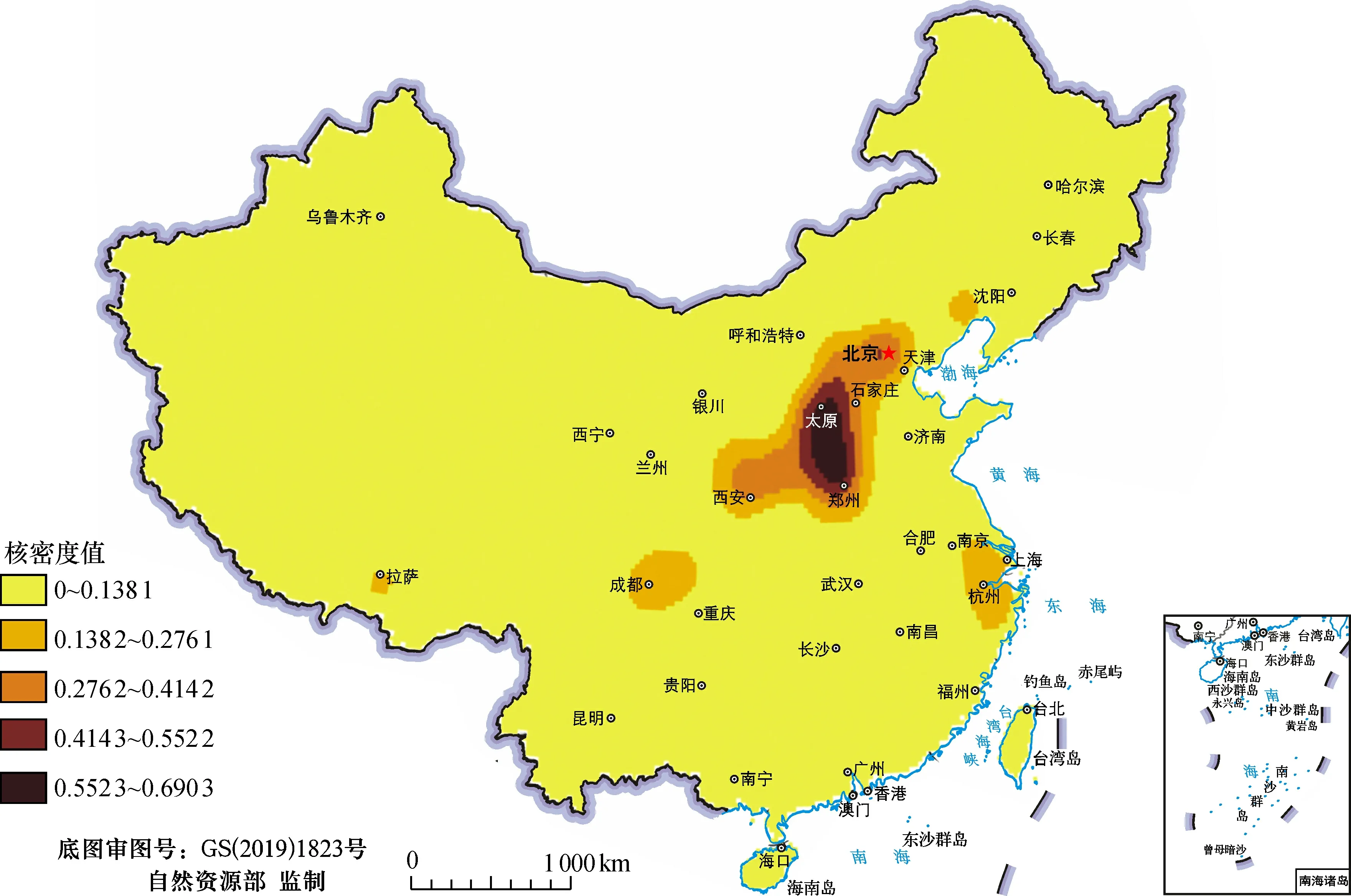

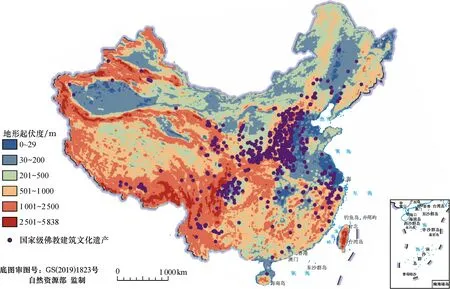

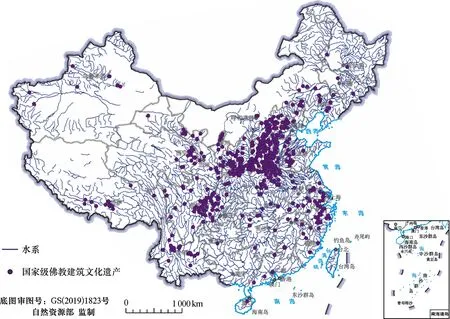

2.3.2 空间分布密度 利用核密度分析方法探究国家级佛教建筑文化遗产空间分布密度, 通过多次试验, 选择搜索半径R=2 km进行核密度分析。可以发现(图1), 华北平原是国家级佛教建筑文化遗产分布的高密度核心区: 一方面,华北平原在历史时期政治、 经济、 军事、 文化地位凸显; 另一方面, 名山众多, 河网密布, 交通便利, 因而留存下来的佛教建筑文化遗产数量多。此外, 在关中盆地、 四川盆地、 长江三角洲平原形成了次级高密度区, 关中盆地、 四川盆地、 长三角地区生态环境良好、 地势平坦、 气候温暖湿润, 因此佛教建筑文化遗产资源分布较多。

图1 国家级佛教建筑遗产空间分布核密度图

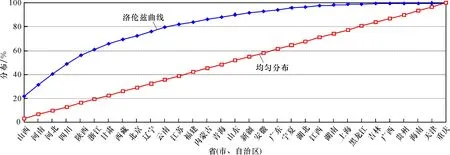

2.3.3 空间分布均衡性 利用空间基尼系数和不平衡指数衡量国家级佛教建筑文化遗产空间分布的均衡程度, 空间基尼系数G值范围介于0 ~ 1, 取值越大, 表明国家级佛教建筑文化遗产集中程度越高; 不平衡指数S介于 0 ~ 1, 越接近0, 表明分布越均衡, 反之亦然。通过计算得到国家级佛教建筑文化遗产的空间基尼系数G=0.59, 说明国家级佛教建筑文化遗产在各省份分布较集中; 不平衡指数S=0.41, 表明国家级佛教建筑文化遗产空间分布不均衡。进一步通过对国家级佛教建筑文化遗产空间分布洛伦兹曲线进行分析(图2), 山西、 河南、 河北、 四川、 陕西5省佛教建筑文化遗产数占全国佛教建筑文化遗产总数的56.17%, 超过半数; 上海、天津、重庆3个直辖市和湖南、黑龙江、吉林、贵州、海南5省及广西壮族自治区数量分布均不足1%。

图2 国家级佛教建筑遗产空间分布洛伦兹曲线

2.4 空间分布格局分析

2.4.1 地貌格局 根据已有研究, 将中国基本地貌划分为7种类型, 中国海拔高度划分为5种等级[30], 利用ArcGIS 10.2软件中的叠置分析工具统计分析国家级佛教建筑文化遗产在不同海拔高度和地形起伏度的空间分布格局。

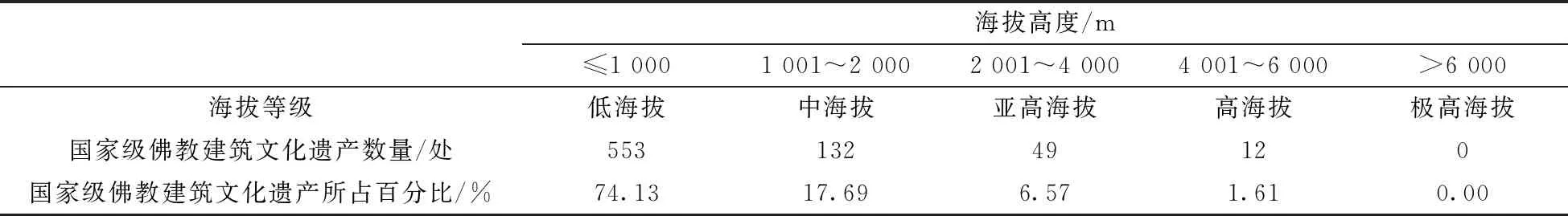

从海拔高度来看(表4、 图3), 746处国家级佛教建筑文化遗产中, 分布在低海拔(≤1 000 m)的有553处(74.13%), 中海拔(1 001~2 000 m)的有132处(17.69%), 亚高海拔和高海拔(2 001~6 000 m)之间的有61处(8.18%), 极高海拔(>6 000 m)以上无分布, 且平均海拔(761 m)在低海拔(<1 000 m)范围内。研究表明, 人类聚落具有低地性[31], 佛教建筑分布亦如此, 倾向于低海拔地区, 主要因为低海拔地区具有水网密布、 土壤肥沃、 植被茂密、 地形平坦等自然地理环境优势, 有利于农业生产, 且交通便利, 人口众多, 因而佛教建筑文化遗产在低海拔地区分布较多。

表4 国家级佛教建筑文化遗产所处海拔高度统计

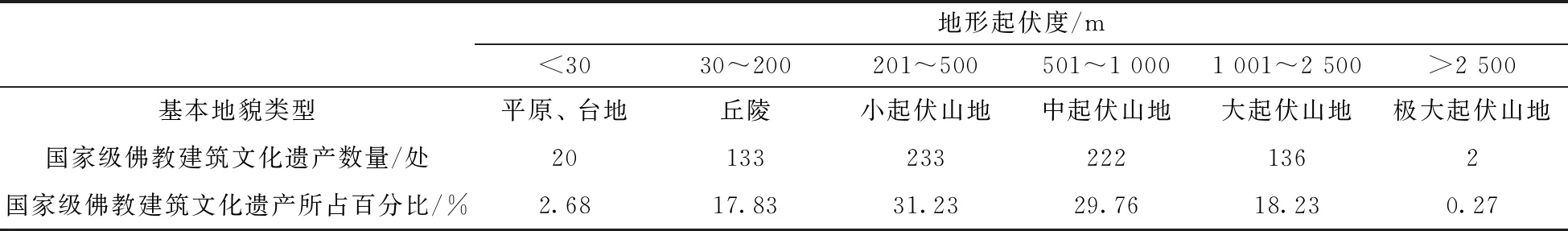

从地貌类型与地形起伏度来看(表5、 图4), 746处国家级佛教建筑文化遗产中分布在平原和台地(<30 m)有20处(2.68%), 丘陵(30~200 m)有133处(17.83%), 山地(>200 m)有593处(79.49%)。 其中, 中小起伏山地(201~1 000 m)有455处(60.99%), 大起伏山地(1 001~2 500 m)有136处(18.23%), 极大起伏山地(>2 500 m)仅有2处(0.27%)。说明佛教建筑选址相地时更倾向于山地, 以中小起伏山地为主。俗话说“天下名山僧占多”,佛教建筑的选址多位于名山大川、生态极佳的山麓,从而便于僧侣借助清幽的自然环境修行和参悟佛法。此外,在山地建寺,更是巧借地势,有利于营造出佛在天上的意境,表现出佛祖的威严[32],因而山地是佛教建筑选址的理想地之一。

图4 国家级佛教建筑文化遗产地形起伏度分布示意图

表5 国家级佛教建筑文化遗产所处地貌类型统计

2.4.2 交通格局 根据已有研究, 基于五级河流数据库与中国地级城市驻地数据库, 利用ArcGIS 10.2软件中的缓冲区分析工具对五级河流作半径为3、 5和10 km的缓冲区分析, 对地级城市驻地作半径为10、 20、 30、 40、 50、 60 km的缓冲区分析[33], 再通过相交工具分别统计分析国家级佛教建筑文化遗产距离水系与中心城市的空间分布格局。

从与水系距离来看(图5), 665处(89.26%)国家级佛教建筑文化遗产分布在五级河流10 km的范围内, 492处(66.04%)分布在五级河流5 km范围内, 298处(39.95%)分布在五级河流3 km范围内。表明佛教建筑选址对水系的依赖关系非常显著。纵观天下寺庙分布, 通常情况下会在适合僧侣修行、 有利于日常生活生产活动及交通便利的地方进行选址。近水而建, 一方面可以解决僧侣日常生活用水; 另一方面, 可以依托水路交通满足物质供给、 僧侣出行和佛教传播的需要。

图5 国家级佛教建筑文化遗产沿水系分布示意图

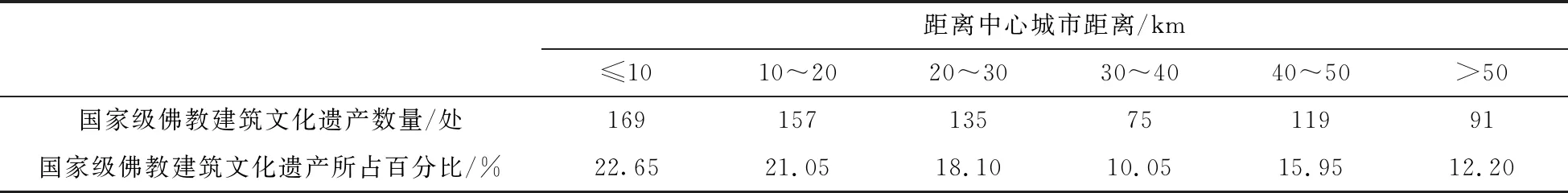

从与中心城市距离来看(表6), 746处国家级佛教建筑文化遗产中有91处(12.20%)分布在距中心城市50 km直线距离范围之外, 119处(15.95%)分布在距中心城市40~50 km直线距离范围内, 75处(10.05%)分布在距中心城市30~40 km直线距离范围内, 135处(18.10%)分布在距中心城市20~30 km直线距离范围内, 157处(21.05%)分布在距中心城市10~20 km直线距离范围内, 169处(22.65%)分布在距中心城市直线距离10 km范围内, 表明佛教建筑的选址与中心城市存在密切关系。已有研究表明, 建在城镇内的佛寺数大约占现存著名佛寺总数五分之一[32], 究其原因主要在于寺庙持久稳定地发展需要一定的经济收入和僧侣规模的保障, 距离中心城市越近, 寺庙的区位优势越凸显、 交通越便利, 招徕前来朝拜的香客就会越多, 僧徒数量规模也会越来越大, 进而使寺庙香火旺盛, 影响扩大, 因此佛教建筑文化遗产多位于距离中心城市较近的地方。

表6 国家级佛教建筑文化遗产距离中心城市距离统计

2.4.3 行政格局 通过统计分析国务院已公布的134座国家历史文化名城和中国八大古都范围内国家级佛教建筑文化遗产数量、 比例和分布密度, 进而分析其空间分布的行政格局。

从国家历史文化名城来看, 全国218处(29.22%)佛教建筑文化遗产分布在81座(60.45%)国家级历史文化名城中, 分布密度为1.41处/万km2, 明显大于在全国的分布密度(0.78处/万km2), 可见国家级佛教建筑文化遗产在国家历史文化名城分布更为集中。已有研究表明, 佛教建筑的分布密度基本与历史上政治中心及经济和文化发达程度成正比(个别信奉佛教的少数民族聚居区除外)[32]。发展佛教僧侣、 修建佛教建筑需要一定的人力、 财力和物力保障, 因此必须倚仗古代封建政权的推崇与支持, 同时历史文化名城在历史时期多数为王朝都城或经济、 文化重镇, 经济发达、 文化繁荣、 人口众多, 因而国家级佛教建筑文化遗产遗留较多。

进一步从中国八大古都来看, 61处(8.18%)国家级佛教建筑文化遗产分布在洛阳、 郑州、 安阳、 西安、 开封、 南京、 杭州、 北京等八大古都中, 分布密度为7.04处/万km2, 远远超过其在全国分布密度(0.78处/万km2)和国家历史文化名城分布密度(1.41处/万km2), 表明中国八大古都更是佛教建筑重点集中分布区域。究其原因, 除上述政治、 经济、 文化因素之外, 大多数封建帝王尊崇佛教, 因此古都部分佛教建筑的建造融入了皇权思想, 反映了我国封建社会时期统治阶层的思想文化和价值观; 同时, 因其建筑规模、 用料和装饰等规格较高, 工艺精湛, 体现了我国历史时期高超的建筑、 雕刻、 绘画等技艺, 具有突出的历史、 科学和艺术价值, 所以这些佛教建筑更容易入选全国重点文物保护单位名录, 从而使得古都中的国家级佛教建筑文化遗产分布更多。

3 结 论

本文利用全国重点文物保护单位名单中佛教建筑文化遗产数据库, 基于地理学视角, 对746处国家级佛教建筑文化遗产的时空分布进行了研究, 主要得到以下结论:

1)修建于隋唐五代时期及以前, 且被列入全国重点文物保护单位名单的佛教建筑文化遗产主要分布在西北地区, 修建于宋辽金时期的主要分布在华北地区, 元、 明、 清时期仍以华北地区为主, 但是西南地区的比重不断上升, 表明佛教在中国区域传播发展时序是先由西北向华北, 继而再向西南拓展。同时不同历史断面国家级佛教建筑文化遗产总量变化表明佛教在中国的发展并非呈“线性式”发展, 经历了魏晋南北朝至宋辽金时期的快速发展阶段, 元时期的相对收缩阶段, 明时期的再度发展阶段和清时期的再度相对收缩阶段。

2)国家级佛教建筑文化遗产的空间分布总体呈集聚型分布, 并在华北平原形成高密度核心区, 在关中盆地、 四川盆地、 长江三角洲平原形成了次级高密度区。从省域范围来看, 山西、 河南、 河北、 四川、 陕西5省佛教建筑文化遗产数占全国佛教建筑文化遗产总数的56.17%, 超过半数。

3)国家级佛教建筑文化遗产空间分布的地貌格局为“偏低喜山”, 低海拔(≤1 000 m)地区有555处(74.13%), 山地(>200 m)有593处(79.49%); 交通格局为“亲水近城”, 距五级河流10 km范围内有665处(89.26%), 距中心城市30 km直线距离范围内有461处(61.8%); 行政格局为偏名城古都, 在古都的分布密度为7.04处/万km2, 在历史文化名城的分布密度为1.41处/万km2, 明显大于全国分布密度0.78处/万km2。

本文从宏观视角探究了国家级佛教建筑文化遗产时空分布特征, 在一定程度上揭示了佛教文化在我国历史时期的发展演化规律。由于甄选出来的746处国家级佛教建筑文化遗产仅仅是不同历史时期佛教建筑的典型“样本”, 且这些遗产的时空分布受多种复杂因素的共同影响, 所以在分析其影响因素时, 去繁就简, 仅从主要因素即自然地理环境、 社会历史背景、 政治中心演变以及佛教政策等方面进行综合分析。如何根据国家级佛教建筑文化遗产的时空分布特征与规律, 促进佛教建筑文化遗产的科学保护与合理利用, 实现文化多样性与经济发展的双赢, 将是下一步研究的重点。