非洲东南纳塔尔海谷MIS12期以来的物质来源和古气候变化:IODP U1474孔黏土矿物记录

2021-08-17宋濠男张泳聪韩喜彬胡栟铫龙飞江

宋濠男,张泳聪,韩喜彬,胡栟铫,龙飞江

1.自然资源部海底科学重点实验室,杭州310012

2.自然资源部第二海洋研究所,杭州310012

3.成都理工大学沉积地质研究院,成都610059

非洲东南部位于热带与亚热带大气环流系统的交界面上,是全球气候变化的一个敏感区域[1],它的气候和环境变化直接影响到早期人类的迁移路径以及经济体系变化[2-7],其对非洲生态系统的影响也可能在人类进化中发挥了关键作用[8]。特别是深海氧同位素(Marine Isotope Stages,MIS)MIS12期是中更新世时期气候的重要转折点,其前后的全球气候环境特征存在明显的差异[9-13],全球的冰期-间冰期循环的振幅在MIS12期末期以后大幅增加,并伴随着海洋中广泛的碳酸盐岩溶解[14]。非洲东南部岸外的纳塔尔海谷(Natal Valley)在莫桑比克脊之西,为一南北走向的沉积盆地(图1),河流从非洲东南部带来的大量物质在此沉积,巨厚的沉积物记录了该区域气候、环境和海洋演变的信息[15-16],流经此处的厄加勒斯海流控制着热量和盐分从印度-太平洋向大西洋的运输[17]。Edouard和Rosalind通过MD 962077站位记录认为在极为寒冷的MIS12和MIS10时期,虽然海平面温度比现代温度低6摄氏度,但生产力达到顶峰,南半球亚热带锋带(STF)的北移7°几乎切断了厄加勒斯海流,进而调节冰期的气 候[17]。Simon等 利 用 柱 状 样CD 154 10-06 P的XRF岩心扫描数据的Fe/K元素比值恢复了气候变化过程,结果显示非洲东南部区域270 ka以来的气候变化主要受控于轨道岁差影响下的当地太阳辐射的变化和高纬度突然的气候驱动强迫[18]。非洲东南部的气候环境除了受当地太阳辐射外,在过去的300 ka的冰期中,山地灌木的扩散还受到了厄加勒斯海流海平面温度的影响[19]。可以看出,非洲东南部冰期气候的变化受到了当地太阳辐射变化、南半球亚热带锋带(STF)移动和厄加勒斯海流表层温度的变化,但对于其冰期和间冰期的气候变化特征和控制因素还存在着矛盾和疑惑的地方。

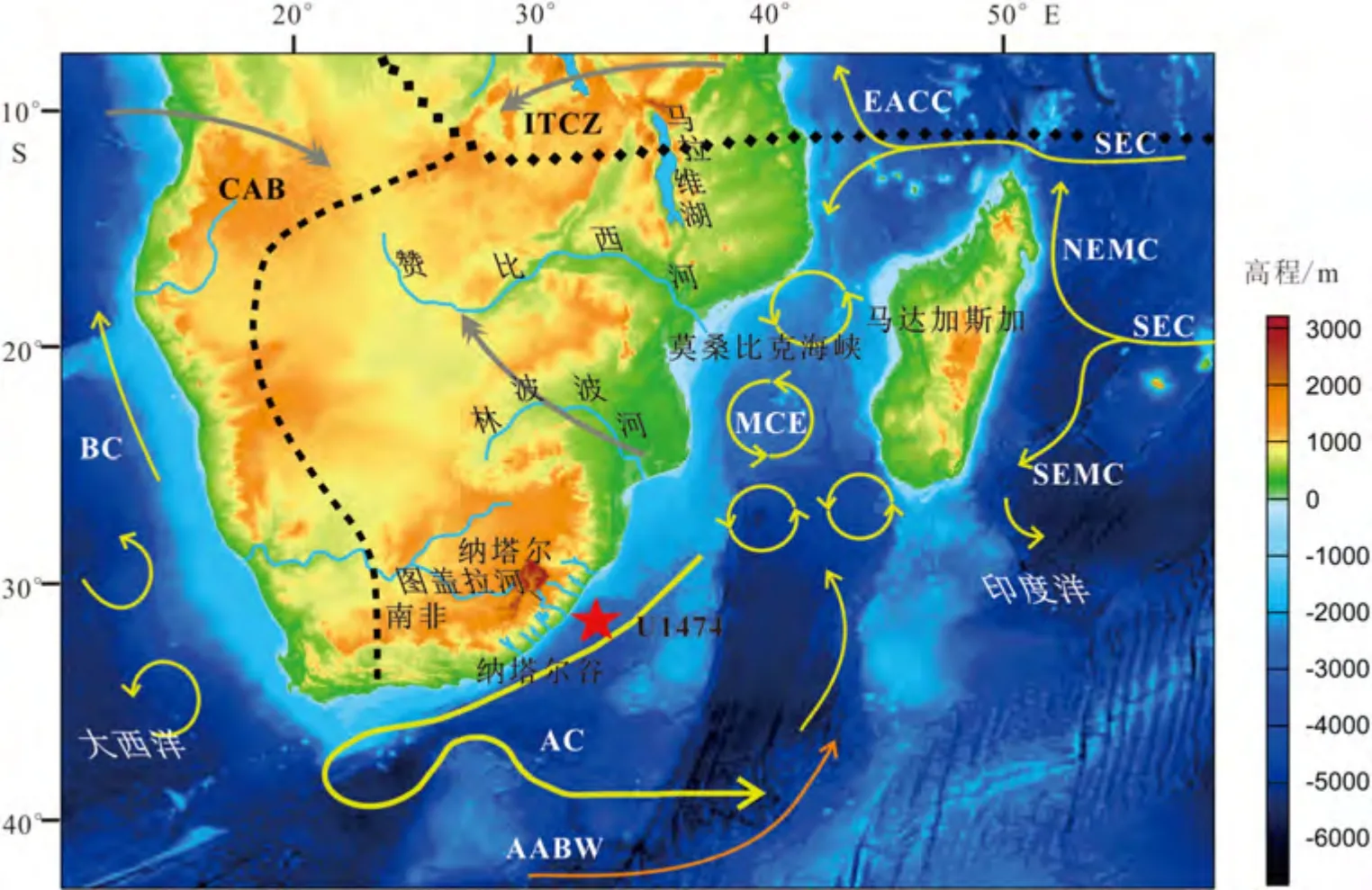

图1 U1474孔位置及洋流示意图[20]红色五星代表U1474孔,黄色箭头为西南印度洋主要表层流,橙色箭头为底层流,灰色箭头为南非在南半球夏季(12、1—2月)的大气环流,黑色虚线为热带辐合带(ITCZ)与刚果气流边界(CAB)[21]。AC:厄加勒斯流,BC:本格拉流,MCE:莫桑比克海峡流,SEC:南赤道流,SEMC:马达加斯加东南流,NEMC:马达加斯加东北流,EACC:东非沿海流,AABW:南极底层水。Fig.1 Locations of Hole U1474 and ocean currents[20]Red star:Hole U1474,yellow arrows: main surface currents,main undercurrents(orange arrows)and in the southwest Indian Ocean and atmospheric circulation(grey arrows)over southern Africa during austral summer(December,January,February)with approximate position of the Intertropical Convergence Zone(ITCZ)and Congo Air Boundary(CAB)(dashed lines;adapted from Hall et al.[20]). AC:Agulhas Current,BUC:Benguela Current,MCE:Mozambique Channel Current,SEC:South Equatorial Current,SEMC:South East Madagascar Current, NEMC:North East Madagascar Current,EACC:East Africa Coastal Current,AABW: Antarctic Bottom Water.

为解决诸如此类问题,IODP 361航次以南部非洲气候为主题进行岩心提取研究,以解决以下4个问题:①评价上新世/ 更新世转换期厄加勒斯海流(Agulhas Current)对气候变化的敏感性及其与高纬气候变化、赤道热平衡和季风之间的关系。②重建气候变化过程中印度洋-大西洋通道环流动力学及风场变化和南大洋极锋移动的关系。③验证过去5 Ma以来厄加勒斯泄流及伴随的涨潮转换和大西洋经向翻转洋流(the Atlantic Meridional Overturning Circulation 或AMOC)及气候重组之间的关联性。④探讨厄加勒斯洋流变化对南部非洲大陆气候,特别是降水和河流流量的影响[22]。

黏土矿物由母岩经风化和成土作用而形成,是组成黏土岩和土壤的主要矿物,它的形成和转化与其所处的气候和环境密切相关,较小颗粒(<2μm)容易被长距离搬运,是深海沉积物的主要组分。如蒙脱石是一种次生矿物,是在半干旱气候条件下由铝硅酸盐和铁镁矿物经化学风化作用而形成的[14,23]。伊利石是一种原生矿物,反映了大陆风化过程中水解作用的减弱和寒冷干旱气候条件下岩石的直接侵蚀作用[23]。与伊利石类似,绿泥石也是寒冷和干燥条件下直接物理风化的产物。高岭石通常形成于淋滤作用强的热带亚热带地区,在弱酸性、单硅质土壤中很容易发现,其形成主要受控于大陆水解强度,可作为淋滤作用强、降水丰富的指标。因此,黏土矿物的组成、含量及其相互关系可用来推测其形成区和来源区的风化作用类型,以重建古气候环境变化的过程与规律[24-25]。

本文拟通过纳塔尔海谷MIS12期以来沉积物中黏土矿物的系统研究,探讨研究区的物质来源和非洲东南部古气候演化过程。

1 区域概况

IODP361航次U1474站位于非洲东南部纳塔尔海谷北端,纳塔尔海谷位于非洲东南部海岸和莫桑比克脊之间的南北走向沉积盆地,其北侧为莫桑比克广阔的沿海平原,向南进入特兰斯凯盆地[26](图1),毗邻莫桑比克海峡,是西南印度洋与南大西洋交汇的重要位置。纳塔尔海谷的沉积物厚度巨大,是非洲大陆东南陆缘剥蚀物质的重要沉积区,其盆地陆源沉积物的供应主要是来自纳塔尔海岸众多短而湍急的河流(如图盖拉河,南非的第二大河)的季节性供给[27],以及林波波河和赞比西河等河流携带物质的贡献。纳塔尔海谷的表层沉积物扩散受到了靠近陆架边缘向南流动的厄加勒斯海流的强烈影响[27]。

厄加勒斯海流宽约100 km,表层速度高达1.5 m/s,在32°S附近的流量可达约70 Sv[28]。厄加勒斯海流系统是全球大洋环流的重要组成部分[29],是一个被忽视的潜在的全球气候变化的触发器或反馈机制[30]。研究区底层洋流主要是来自北大西洋冷而密度大的北大西洋深层水(the North Atlantic Deep Water,NADW)经厄加勒斯海峡向北沿大陆斜坡进入到纳塔尔海谷[31-32]。

研究区受到了热带辐合带(the intertropical convergence zone,ITCZ)和刚果气流边界(congo air boundary,CAB)的影响,同时受到了来自印度洋的东风和来自南大洋西风的影响。位于研究区位置的ITCZ和CAB主要由3个气团汇聚而成,分别是来自西南印度洋的东南信风、来自非洲东北部的季风流以及来自大西洋的西风[20]。ITCZ控制着热带低气压带以及热带降雨带的变化,其夏季平均位置在15°~20°S,与非洲东南部区域夏季最大降雨的时间及位置大致一致[20]。

2 样品与方法

2.1 样品

本文研究钻孔U1474(31°13.00′S、31°32.71′E,水深3 045 m)位于南非德班东南的纳塔尔海谷北端(图1),是“国际大洋发现计划”IODP361航次于2016年2月14—17日用高级活塞取样器采集,取样船为“乔迪斯—决心号”(JOIDES Resolution),该站获取了8个钻孔,样品总长910.75 m。根据IODP361项目组分工和个人申请,本研究获得了U1474的A、D和F三个孔的676个子样,这3个钻孔的子样是经过了样品深度计算和层序关联后得到的CCSF深度(core composite depth scales,CCSF)[20]共83.082 m,取样间隔为10 cm。依据IODP U1474站位的年代框架[20],对MIS12以来20 m以浅深度的样品进行XRF化学元素扫描和149个黏土矿物样品的测试分析(3.997和16.161 m两个层位样品缺失)。

2.2 年代框架

U1474孔站位的年代模型主要基于船上的微体古生物学和磁性地层学方法建立[20]。微体古生物定年主要利用钙质超微化石的生物分带性,通过判断特定种的浮游有孔虫,用底栖有孔虫Stilostomella的灭绝时间来进行年代判定。古地磁利用吉尔伯特反向极性时、高斯正向极性、松山反向极性时、布容正向极性时和拉斯洽普反向亚时等古地磁时代的边界约束了沉积物的年代,与生物地层学资料相一致。这些数据基于全站的254.7 m共46个有效年代控制点通过线性拟合的方法得出最后的年代-深度结果。

2.3 XRF化学扫描

U1474岩心在哥伦比亚拉蒙特-多尔蒂地球观测 中 心 采 用 瑞 典Cox公 司 的Itrax Core Scanner扫描分析仪[33]扫描分析完成。样品自样品库取出在实验室放置30分钟,剖成两半后进行岩性描述,完成后再用塑料卡片对沉积物表面进行整理,并覆盖一层4μm厚的Ultralene塑料薄膜,然后将其放置在扫描分析仪下,通过电脑操作,扫描沿着半管岩心表面中心进行,X荧光射线照射面积为沿着岩心纵向(顶底方向)宽度2 mm,岩心横向2 cm,扫描间隔2 mm,高压发生器采用Cr管,电压30 kV,电流55 mA,曝光时间2s[34]。

在XRF元素扫描结果替代指标的选取上,Simon等使用在U1474附 近 的 站 位CD154 10-06P的XRF元素扫描结果中的Fe/K比值有效地重建了夸祖鲁-纳塔尔(南非东部省份,图盖拉河流域覆盖的主要地区)270 ka以来的陆地水文气候变化[18]。同样在夸祖鲁-纳塔尔,由于地处热带湿润地区,较高的降水促使当地基岩发生了较强烈的化学风化,导致当地的土壤具有高风化、富铁的特征,并伴随着河流一起排放入海。而海洋沉积物中Fe/K比值较高被认为是由于潮湿环境下大陆发生了较为强烈的土壤侵蚀或者较强的化学风化引起的。由于当地降水量的增加,导致生成了典型的热带与亚热带环境下的高风化土壤,其中由于黏土矿物发生了强烈的化学风化,使得硅酸盐黏土结构发生变化,使剩余土壤变得富含铁氧化物,最终在沉积物中记录为较高的Fe/K值。因此,本文选用Fe/K比值作为反映物源区降水变化的指标,作为反映非洲东南陆地上由于潮湿气候所导致的高度的土壤侵蚀或加强的化学风化过程替代指标[18]。

2.4 黏土矿物

黏土矿物样品前处理、分离、制片和X-射线衍射分析测试均在自然资源部第二海洋研究所海底科学实验室进行。参考《海洋调查规范GB/T 12763.8-2007》[35],取约10 g样品,经过洗盐、去有机质后过筛,筛出大于63μm的粒级组分,并将剩余样品根据斯托克斯沉降定律提取小于2μm的粒级组分并制成定向片进行XRD分析[14,36]。XRD分析使用X‘Pert Pro MPD多晶X射线衍射仪,测试参数如下:CuKα辐射,管流40 mA,管压45 kV,对三种不同条件下的定向片进行测试,包括自然条件、乙二醇蒸汽35℃下36 h,以及高温550℃下2 h。扫描角度3°~30°(2θ),步长0.02°,步频0.5 s/步。黏土矿物图谱的分析与计算使用Jade 6.0软件进行,定性分析依据三种定向片衍射峰的特征综合对比完成,半定量分析依据Biscaye确定的权重系数使用黏土矿物在乙二醇饱和片的(001)衍射峰的峰面积比计算[37],蒙脱石(S)为17Å衍射峰,伊利石(I)为10Å衍射峰,高岭石(K)与绿泥石(C)共同使用7Å衍射峰,最后由3.57Å与3.53Å衍射峰确定高岭石与绿泥石各自的相对含量。伊利石化学指数通过5Å与10Å峰面积比计算得出。伊利石结晶度使用Kübler指数(KI),即10Å衍射峰的半高宽,其低值表示结晶度较好,高值表示结晶度较差[38]。每个样品计算4次求取平均值作为最终结果,误差控制在3%以内。采用S/(I+ C)比值作为指示源区化学风化和物理侵蚀相对强度的有效指标;采用K/(I+C)比值作为指示源区风化类型与风化程度的替代指标,其高值指示源区潮湿且化学风化强,低值则为相对干燥且物理风化强的环境。应用黏土矿物比值作为替代指标可以有效地消除其他组分的稀释效应。黏土矿物指标的频谱分析使用Redfit3.8软件进行,滤波分析使用OriginPro软件进行。

3 结果

3.1 岩性描述

U1474岩芯包含两个岩性单元,第1段深度为0~0.5 m,岩性为带有有孔虫化石的棕色黏土;第2段深度为0.5~254.07 m,岩性为由富有孔虫微体化石的灰绿色黏土与不含有孔虫微体化石的灰绿色黏土间隔交替组成[20]。富微体古生物化石的黏土在整根岩心中最为常见,在第二段中常见的是深灰色的有孔虫细砂层,厚度从几厘米到小于2 m,每根长1.5 m的岩心中有1—3段深灰色的有孔虫细砂层,这些砂层的组成以石英和碳酸盐为主,许多具有侵蚀基底。第2段沉积物中还存在由于生物扰动作用产生的深灰色斑纹,这些生物扰动的强度随深度增加而增加。根据X射线衍射和涂片的观察结果,第2段的沉积物中还包括厚度为毫米到厘米级、含有黄铁矿和海绿石的绿色层。

3.2 年代框架

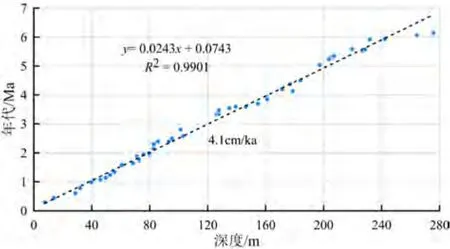

U1474站位的年代模型如图2所示,不考虑沉积物的固结压实和沉降作用,本站岩芯的沉积速率为4.1 cm/ka,其底部的年代为476 kaBP,为深海氧同位素MIS12期的早期。

图2 U1474孔地层年代框架基于主要浮游有孔虫、钙质超微化石、硅藻和古地磁资料[20]。Fig.2 The chronological framework of the hole U1474Age estimates based on a mixture of major planktonic foraminifer,calcareous nannoplankton,diatom,and paleomagnetic datums[20].

3.3 黏土矿物

3.3.1 黏土矿物组成

U1474孔黏土矿物自然片、乙二醇饱和片和加热片的典型X-射线衍射图谱如图3所示。依据3种不同衍射图谱识别出蒙脱石、伊利石、高岭石和绿泥石4种黏土矿物。非黏土矿物主要为石英,石英的001衍射峰位于3.33Å,与伊利石003衍射峰叠加。蒙脱石的001衍射峰位于17Å,而绿泥石的001衍射峰在14 Å附近。伊利石在10Å和5Å处分别为001和002 衍射峰,图3自然片中,10 Å和5Å处衍射峰都很明显,乙二醇饱和后衍射峰的位置和强度变化不大,说明伊利石的存在。高岭石和绿泥石在自然片衍射图谱的7Å和3.5Å附近都存在特征峰,绿泥石的特征峰较小。

图3 U1474孔黏土矿物X-射线典型衍射图谱(样品深度:1 492~1 494 cm)Fig.3 Typical X-Ray Diffraction(XRD)spectra of clay minerals in the Hole U1474(sample depth:1 492~1 494 cm)

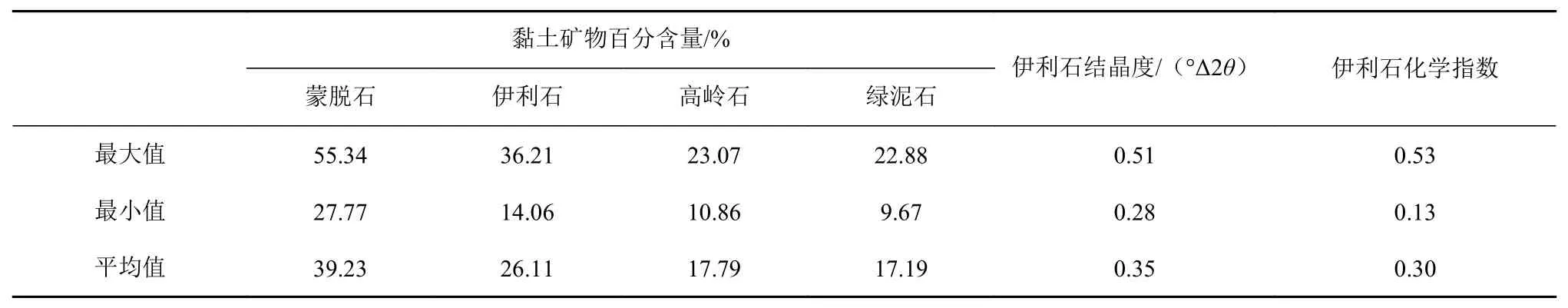

U1474孔4种黏土矿物的含量及变化如表1和图4所示。各层位均含有蒙脱石、伊利石、高岭石和绿泥石,其中蒙脱石含量最高,含量变化范围27.77%~55.34%,平均值39.23%;伊利石次之,变化范围14.06%~36.21%,平均值26.11%;高岭石含量第三,变化范围为10.86%~23.07%,平均值17.79%;绿泥石含量最小,含量为9.67%~22.88%,平均值17.19%。故本文黏土矿物的组合类型为蒙脱石-伊利石-高岭石-绿泥石型。伊利石结晶度的KI指数范围为0.28°Δ2θ~0.51°Δ2θ,平均值为0.35°Δ2θ,表明本文的伊利石结晶度较好;伊利石化学指数范围为0.13~0.53,平均值0.30,大多低于0.4,表明伊利石类型为物理风化条件下形成的富铁、镁型伊利石,且源区的风化条件主要为干冷气候环境下控制的物理风化条件。

表1 U1474孔的主要黏土矿物含量及其矿物学特征Table 1 Contents and mineralogical characteristic of major clay minerals in Hole U1474

由图4可以看出,蒙脱石与伊利石(图4a)、蒙脱石与高岭石(图4b)、蒙脱石与绿泥石(图4c)都呈现出负相关,高岭石与绿泥石(图4d)、伊利石与绿泥石(图4e)、伊利石与高岭石(图4f)呈现正相关,但后二者的相关性非常弱。图5中站位的垂向变化也显示出类似的变化。

图4 U1474孔黏土矿物之间相关性Fig.4 Correlation diagrams between clay minerals in Hole U1474

3.3.2 黏土矿物的冰期-间冰期变化旋回

结合年代框架,对照全球底栖有孔虫氧同位素曲线LR04[39],U1474站位黏土矿物自MIS12期以来可以分为5个阶段:MIS12-MIS11,MIS10-MIS9,MIS8-MIS7,MIS6-MIS5,MIS4-MIS1(图5)。

MIS12-MIS11:本旋回内,由老到新蒙脱石含量整体处于较高水平,呈减少趋势,含量为55%~35%,平均44%(图5g);伊利石含量为33%~18%,平均25%(图5f);高岭石和绿泥石在MIS12期含量较低,可能是由于此阶段蒙脱石含量增加导致的。高岭石含量11%~21%,平均17%(图5e);绿泥石含量10%~19%,平均15%(图5d)。伊利石结晶度较为稳定,KI指数为0.284~0.382°Δ2θ,平均值0.338°Δ2θ,指示伊利石结晶度较好(图5c);伊利石化学指数为0.158~0.525,平均值0.255,低于0.4(图5b),除在MIS11早期含量较高外,其余均处于低值状态,指示源区主要风化类型为物理风化。没有发现明显的冰期-间冰期旋回证据。

图5 MIS12期以来U1474孔黏土矿物组合特征及其变化全球底栖有孔虫氧同位素曲线LR04数据来自Lisiecki和Raymond[39],阴影部分表示间冰期阶段。Fig.5 Variations of clay mineral assemblages of Site 1474 since MIS12The MIS is marine isotope stage,the stacked global benthicδ18O record of LR04 from Lisiecki和Raymond[39],the shaded bars and numbers indicate marine isotope interglacial periods.

MIS10-MIS9:本旋回中蒙脱石32%~50%,平均值39%,整体呈现为由冰期至间冰期含量明显增加,即MIS10阶段含量较低,MIS9含量升高;其他黏土矿物含量波动不明显,伊利石17%~36%,平均值27%,相比MIS12-MIS11含量有所升高;高岭石14%~21%,平均值17%,绿泥石13%~19%,平均值17%。伊利石结晶度与伊利石化学指数也相对稳定,KI指数0.300~0.375°Δ2θ,平均值0.340°Δ2θ,结晶度较好;伊利石化学指数0.15~0.41,平均值0.30,指示以干冷气候条件下控制的物理风化为主的风化类型。

MIS8-MIS7:本旋回内各黏土矿物含量均显示在MIS8早中期相对稳定,MIS8晚期(约270 ka)开始至MIS7呈现较为剧烈的波动。蒙脱石31%~51%,平均值40%,在冰期MIS8期间几乎稳定在40%左右的平均值上下,MIS7期间波动相对剧烈;伊利石14%~32%,平均值24%,相比蒙脱石波动更明显,其含量值尤其在MIS8后期出现了明显的交替变化;高岭石15%~23%,平均值18%,绿泥石15%~23%,平均值18%。伊利石结晶度与伊利石化学指数也在MIS8晚期以后出现了几个明显的高值,KI指数0.284~0.506°Δ2θ,平均值0.353°Δ2θ,除4个KI指数在0.5左右的样品指示伊利石结晶度较差以外其余时间段内结晶度较好;伊利石化学指数0.13~0.51,平均值0.33,在210~270 ka期间可能是受相对暖湿气候影响的化学风化为主,MIS8至270 ka则以物理风化为主。

MIS6-MIS5:本旋回中蒙脱石28%~48%,平均值36%,在MIS6晚期(约150 ka)含量明显升高,整体上MIS6比MIS5含量低,且总体上相比之前含量有所下降;伊利石17%~35%,平均值28%,在MIS5-MIS6之间存在明显低值;高岭石与绿泥石含量相对稳定,高岭石15%~25%,平均值18%,绿泥石15%~21%,平均值18%。伊利石结晶度与伊利石化学指数在MIS6晚期也出现了含量升高的现象,KI指 数0.312°Δ2θ~0.457°Δ2θ,平 均 值0.344°Δ2θ,总体结晶度较好;伊利石化学指数0.19~0.51,平均值0.31,指示以干冷气候条件下控制的物理风化为主的风化类型。

MIS4-MIS1:本旋回中蒙脱石为28%~42%,平均值34%,总体含量为所有阶段中最低,但发现了明显的冰期-间冰期旋回,即MIS2的蒙脱石含量明显低于MIS3和MIS1;伊利石19%~32%,平均值28%,从MIS3至MIS1逐渐升高;高岭石含量相对稳定,为16%~21%,平均值18%,绿泥石含量相比之下则处于最高,阶段内相对稳定,变化不明显,为18%~21%,平均值19%。伊利石结晶度在MIS3早期出现了高值,指示结晶度较差,但随后下降,呈较好的结晶度,KI指数为0.307°Δ2θ~0.513°Δ2θ,平均值0.358°Δ2θ;伊利石化学指数在150 ka前后出现高值,靠近0.4,指示风化类型在该时间段内由物理风化主导转为化学风化主导,其余时间为0.24~0.38,平均值0.30,均低于0.4,指示主体以干冷气候条件下控制的物理风化为主的类型。

4 讨论

4.1 纳塔尔海谷沉积物质的来源

海洋沉积物中黏土矿物及其组成变化是研究陆源碎屑来源、迁移路径和海区古环境古气候变化的重要而有效的指标[40-44]。前人研究表明纳塔尔海谷是非洲大陆东南部物质剥蚀风化后经河流搬运到 海的 主 要 汇 聚 沉 积 区 域[15,20,34]。分 布 在 非洲 东 南部地区的主要河流为莫桑比克北部的赞比西河[20]、莫桑比克南部的林波波河[45]和流程较短、流速较快的图盖拉河(图1),上述流域可能构成了纳塔尔海谷的主要物质来源区。

IODP U1474站位黏土矿物组合位于图盖拉河、林波波河和赞比西河等三条河流流域黏土矿物的三角图的中间(图6),说明该站位黏土矿物组成与三条河流流域表层黏土矿物的组成都较为接近,但三条主要河流的黏土矿物含量组合分布过于广泛,不足以对物源区的组成加以约束,从地形以及海流变化条件上来考虑,由于赞比西河排放入海的沉积物向南移动的过程中受到莫桑比克海脊的阻隔,同时较为强力的莫桑比克涡流流向也对其沉积物的运移有较大影响,致使到达纳塔尔海谷的海洋沉积物含量极少。林波波河由于其河口入海位置有宽缓陆架形成的海底沉积平原,导致大量的沉积物汇聚于此,对U1474孔的沉积物影响较小。图盖拉河排放入海的沉积物则属于近源排放,使得搬运到U1474钻孔的沉积物没有受到地形的阻隔以及涡流的扰动,因此图盖拉河沉积物占据了U1474孔沉积物的主要部分,图盖拉河也是影响本区域内沉积物中黏土矿物含量变化的最主要源区。这与U1474孔 邻 近 的CD154 10-06P钻 孔(30°10.36′S、32°8.91′E)元素指标结果显示的图盖拉河流域物源相一致[18],指示本区域内的物源区主要为图盖拉河,U1474孔的黏土矿物指标可以用于讨论非洲东南部图盖拉河流域的气候变化历史。

4.2 非洲东南部图盖拉河流域MIS12期以来的气候变化

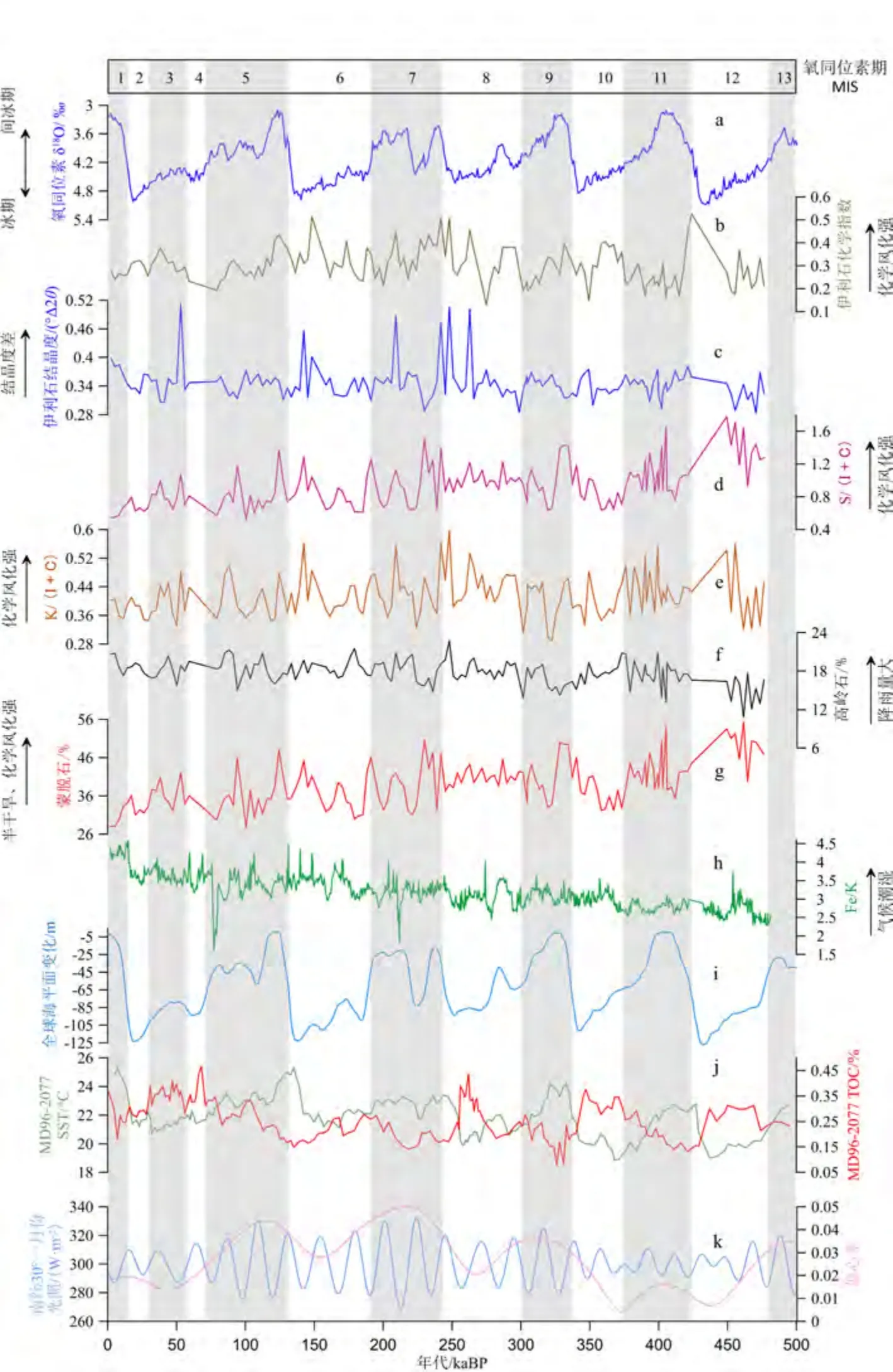

黏土矿物携带了一定的源区气候信息,纳塔尔海谷的黏土矿物组成及其参数变化可以反映其源区非洲东南部图盖拉河流域的气候变化。结合黏土矿物参数进行频谱和滤波分析可以有效地反映出轨道周期对区域内气候的影响程度(图7、8)。图9显示纳塔尔海谷U1474孔黏土矿物(图9b—g)和XRF扫描的Fe/K元素比值(图9h)自氧同位素MIS12期以来的变化与全球底栖有孔虫氧同位素变化(图9a)、全球海平面变化(图9i)、南纬30°太阳光照(图9k中蓝实线)、地球轨道偏心率(图9k中粉色实线)等变化有很好的总体对应关系和变化趋势,尤其在SST呈现高值时分别对应了S/(I+C)与K/(I+C)的高值部分,这意味着纳塔尔海谷U1474孔反映的自MIS12期以来的气候环境有着轨道尺度旋回特征,但部分时期变化又不尽相同,具体如下:

图 6 U1474站位黏土矿物物源分析三角图图盖拉河流域据Cass和Johnston[46]修改,林波波河和赞比西河流域据Setti等[47]修改。蓝色区域为纳塔尔土壤黏土矿物指示的图盖拉河流域,黄色区域表示林波波河流域,紫色区域表示赞比西河流域。Fig.6 The ternary figure for provenance analysis at Site U1474The Tugela river from Cass and Johnston[46], Zambezi River and Limpopo River from Setti et al[47].Blue Shading: Natal Soils,Yellow Shading:Limpopo River,Purple Shading:Zambezi River.

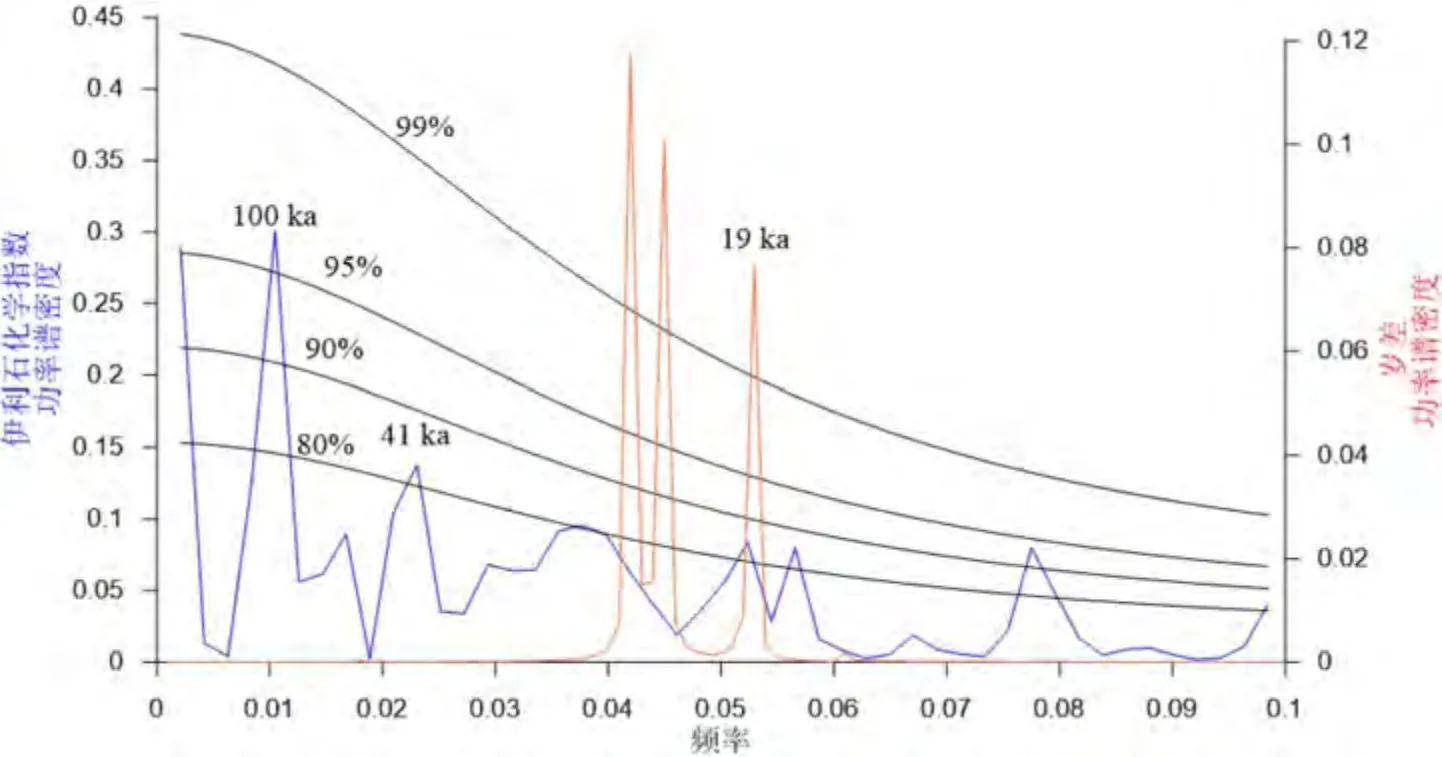

图7 U1474孔伊利石化学指数频谱分析图蓝色线:伊利石化学指数频谱图,红色线:岁差频谱图。Fig.7 Spectrum analysis of illite chemical index and precession Blue line:Spectrum analysis of illite chemical index,red line:Spectrum analysis of precession.

MIS12-MIS11:MIS12期间,蒙脱石(图9g)含量在此期间处于高位,蒙脱石本身属于化学风化的产物,是伊利石在半干旱气候条件下由铝硅酸盐和铁镁矿物化学风化形成的[48],整体上伊利石化学指数ICI低于0.4(图9b),伊利石结晶度KI指数处于较低值(图9c),说明伊利石结晶度较好,其意味着非洲东南以物理风化为主。良好的伊利石结晶度也指示了MIS12时期较低的气温条件,这与MD962077站位记录的海水表层温度低值的气候背景一致[18]。这两个指标ICI与KI值显示在MIS12中期(约460 kaBP)存在升高的波动,沉积物中XRF扫描的Fe/K元素比值也能反映气候变化[49],其与伊利石化学指数和伊利石结晶度呈现相同的变化趋势,说明此时间段内非洲东南部相对潮湿。MIS12期间这似乎与良好的伊利石结晶度指示的冷湿气候变化有些冲突。图9g显示蒙脱石含量在此期间上升的同时,伊利石含量下降,说明蒙脱石含量的异常升高确实可能与相对潮湿情况下伊利石在加强的淋滤作用下淋失K+从而转化为蒙脱石有关。在间冰期MIS11期,伊利石ICI和KI指数有短暂高值,指示源区有短暂的化学风化加强过程,同样相对高值在蒙脱石/(伊利石+绿泥石):S/(I+C)(图9d)中也可以发现,而高岭石/(伊利石+绿泥石):K/(I+C)(图9e)则无明显高值,说明此时期淋滤作用弱,更倾向于半干旱条件下的化学风化作用强烈。其后伊利石ICI和KI指数持续处于低值,以物理风化为主,但S/(I+C)与K/(I+C)出现了强烈的波动且整体位于高值,指示了相对温暖且干湿交替的气候条件,这与全球海平面升高(图9i)和临近海表温度(图9j中绿色实线)变化有很好的对应。

MIS10-MIS9:伊利石ICI均低于0.4(图9b),指示主体以物理风化为主。在本阶段的冰期-间冰期循环中,蒙脱石含量及其S/(I+C)比值均显示了在冰期MIS10的低值以及间冰期MIS9的高值。MIS10早期,伊利石KI指数、S/(I+C)以及K/(I+C)均处于低值,伊利石结晶度较好,说明此时源区的物理风化强烈且气候寒冷干燥。MIS10后期约350 kaBP,此时各黏土矿物指标含量均明显上升,说明气候由寒冷干燥转为相对温暖湿润,其后的间冰期MIS9则进一步上升,进入相对温暖的时期,这与MD962077的SST记录的高值相对应[17](图9j中绿色实线),而湿润的气候条件与MD96-2048站位所记录的于MIS10和MIS9转换时期出现的罗汉松(podocarpus)花粉百分比最大值相对应[5]。罗汉松适合生长在湿润的山地森林[3],这与该时期的温暖湿润环境是一致的。MIS9中期325 kaBP,S/(I+C)(图9d)与K/(I+C)(图9e)指标明显下降,指示此时源区可能出现了干冷的气候波动事件,其后指标上升并回归到相对温暖的气候条件下,此时相应的罗汉松花粉也回到了最大值[5]。

图9 U1474孔黏土矿物组成、XRF扫描Fe/K元素比值、全球海平面变化、MD962077孔的海表温度总有机碳、南纬30°太阳光照及地球公转轨道偏心率变化对比a:全球底栖有孔虫氧同位素变化(数据来自Lisiecki和Raymond[39]),b: 伊利石化学指数,c:伊利石结晶度,d:蒙脱石/(伊利石+绿泥石),e:高岭石/(伊利石+绿泥石),f:高岭石,g:蒙脱石, h:化学元素XRF扫描Fe/K(数据来自Dabin等[34]),i:全球海平面变化(数据来自Bintanja等[10]),j:MD962077孔的海表温度(SST)和总有机碳(TOC)(数据来自Bard和Rickaby[17]),k:南纬30°一月份光照(蓝色实线)和地球公转轨道偏心率(Eccentricity)(粉色实线)(数据来自Laskar等[50])。Fig.9 the comparison of clay mineral proxies,XRF element scanning Fe/K ratio,global sea level change,the SST , total organic carbon,solar insolation and the earth orbit eccentricity of 30°Sa:Global benthic foraminiferal oxygen isotope stage MIS(from Lisiecki and Raymond[39]),b:illite chemical index,c:illite crystallinity,d:Smectite/(Illite+Chlorite)ratio,e:Kaolinite/(Illite+ Chlorite)ratio,f:kaolinite,g:smectite,h:XRF element scanning Fe/K ratio(from Dabin et al.[34]),i:global sea level change(feom Bintanja et al.[10]),j: percentage of total organic carbon(TOC)and sea surface temperature(SST)of Core MD962077(from Bard and Rickaby[17]),k:the January insolation of 30°S(the blue dashed line),Eccentricity)(the pink dashed line)(from Laskar et al.[50]).

MIS8-MIS7:本旋回黏土矿物组成及参数(图9b—g)在MIS8期早、中期的变化相对稳定,伊利石ICI低于0.4,KI指数处于低值,伊利石结晶度较好,整体上为寒冷干燥气候下的物理风化环境,旋回内黏土矿物比值较低,但相比MIS10期则有相对上升,说明本阶段源区的冰期寒冷程度相对MIS10期有所减弱,由MD962077的SST(图9j中绿色实线)结果在此期间的小幅上升也可以验证。MIS8期晚期(约270 kaBP)开始至MIS7期各指标所指示的气候波动较为剧烈,各黏土矿物指标出现高值(图9b—g),伊利石ICI此时大于0.4(图9b),伊利石KI指数(图9c)出现了第一个峰值,源区出现了化学风化为主的风化类型,且此时期高岭石含量(图9f)也较高,说明此时降雨量丰富,源区变得温暖湿润,同期MD96-2048的喜潮湿的罗汉松花粉百分比出现最大值,与我们的黏土矿物记录一致[5]。而其后的时期又出现了各指标大幅度下降的情形,源区寒冷干燥且以物理风化为主,继而各指标开始了较为剧烈的波动一直到MIS7期结束,指示此阶段气候变化以暖湿气候与干冷气候交替、化学风化与物理风化交替的特征。

MIS6-MIS5:在MIS6期早期(190~150 kaBP)伊利石ICI低于0.4(图9b),指示源区风化类型以物理风化为主,伊利石KI指数(图9c)较低,伊利石结晶度较好。同期其他黏土矿物比值也稳定在低值,与冰期的寒冷气候相吻合。其中在170~160 kaBP期间,Fe/K比值存在部分高值,与蒙脱石含量的增加相对应,同时伊利石化学指数升高,可能是由于降水量增加引起的淋滤作用增强导致伊利石K+淋失转化为蒙脱石,这一点由同期内K2O的高值与伊利石的低值相吻合可以证明。150 kaBP以后,多种黏土矿物指标显示气候相比MIS6期早期温度与湿度变化幅度增加,伊利石ICI和KI值的升高指示区域内物理风化减弱以及伊利石结晶度变差,S/(I+C)(图9d)与K/(I+C)值(图9e)波动剧烈且明显高于前期。另外,多黏土指标以及XRF扫描Fe/K元素比值(图9h)同步变化趋势明显,均在150、122以及93 kaBP出现峰值,说明此阶段研究区呈暖湿(高值)与干冷气候交替的气候特征与MIS6期末期及MIS5d、5a和5b时期出现的罗汉松花粉最大值相对应。

MIS3-MIS1:本旋回伊利石ICI值低于0.4(图9b),指示源区风化类型以物理风化为主。S/(I+C)(图9d)、K/(I+C)(图9e)和蒙脱石(图9g)值变低,指示源区化学风化作用减弱。其冰期-间冰期旋回变化特征较为明显,即间冰期(MIS1期与MIS3期)相比冰期(MIS2期)呈高值,但其化学风化的强度整体相比更早的间冰期减弱,与偏心率(图9k中粉色线)和当地光照度(图9k中蓝色线)的减弱一致,可能与70 kaBP以来的末次冰期有关。MIS3期早期(52 kaBP)伊利石含量出现低值,KI指数升高(图9c),伊利石结晶度较差,对应S/(I+C)(图9d)与K/(I+C)(图9e)的高值,说明在此时期可能出现了短暂的化学风化增强的过程,由于高岭石指标(图9f)与Fe/K指标(图9h)无明显峰值,说明此阶段可能为温暖、半干旱条件下的化学风化增强。此后各指标保持在相对高位,指示温暖、湿润的间冰期气候。MIS2期早期黏土矿物指标稳定在低值,指示了明显的受控于低温干燥气候的物理风化条件。MIS2期末期至MIS1期,此阶段伊利石KI指数、高岭石含量、Fe/K比值出现了明显的峰值,伊利石结晶度变差,源区降雨量增加。相比MIS2早期各黏土矿物指标的升高也指示了化学风化强度的增加,气候趋于温暖湿润。

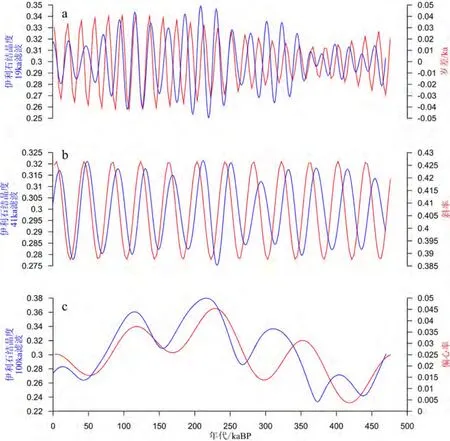

整体来看,黏土矿物替代指标在轨道尺度的变化模式上显示出较为明显的约19 ka的岁差周期。为了验证这一结果,我们以岁差周期波动较为明显的伊利石化学指数作为主要研究对象,对伊利石化学指数进行了频谱分析以及滤波分析(图7、图8)。结合岁差变化的频谱图可以发现,伊利石化学指数在频谱图上表现出明显的19 ka的岁差周期(置信区间80%),此外还具有41 ka的斜率周期(置信区间80%)以及100 ka的偏心率周期(置信区间95%)。伊利石结晶度的19、41和100 ka滤波曲线分别与岁差、斜率和偏心率曲线也吻合较好,表明非洲东南部海洋沉积记录明显受控于地球轨道参数的影响[18-19]。经过比对发现,伊利石结晶度KI、S/(I+C)和K/(I+C)三个指标与当地夏季日照的波动密切相关,但可能由于年代框架不够完善或其他未知因素影响,MIS 5期以前的变化与夏季日照波动出现了差异甚至部分反相波动,但仍保持约19 ka的岁差周期波动,结合CD154 10-06 P站位的结果也呈现了类似的变化模式[18],说明非洲东南部区域自MIS12以来的岁差控制的夏季日照变化是驱动区域内气候变化的主要因素之一。位于西南印度洋(26°S)的MD96-2048站位的低地森林百分比也显示了同步于岁差周期的波动情况,与本文的结果较为吻合[5]。

图8 U1474孔不同频率滤波曲线与轨道参数曲线对比a:伊利石结晶度19 ka低通滤波曲线与岁差曲线对比,中心频率=0.0526,带宽=0.0026;b:伊利石结晶度41 ka低通滤波曲线与斜率曲线对比,中心频率=0.0244,带宽=0.0012;c:伊利石结晶度100 ka低通滤波曲线与偏心率曲线对比,蓝色线为伊利石结晶度滤波曲线,红色线为轨道参数曲线。Fig.8 Comparison of filtering curves of illite crystallinity and curves of orbital parameters of Site U1474a:19 ka low pass filtering curve of illite chemical index and precession filtering curve,center frequency = 0.0526, bandwidth = 0.0026, b: 41 ka low pass filtering curve of illite chemical index and obliquity filtering curve,center frequency = 0.0244, bandwidth = 0.0012, c:100 ka low pass filtering curve of illite chemical index and eccentricity filtering curve, blue line:filtering curves of illite chemical index,red line:curves of orbital parameters.

除轨道参数的影响以外,还受到了区域诸如热带辐合带(ITCZ)、刚果气流边界(CAB)和附近海流如厄加勒斯海流[51]等亚轨道因素的影响。ITCZ的南北位置对半球间温度对比的变化有响应[52]。北半球冷事件发生,引起ITCZ向南移动,致使降雨最大值的变化,并导致赞比西河流域降雨量以及陆地径流量的增加;但值得注意的是,印度洋海表温度并没有对赞比西河流域的降水产生明显的影响;另外当地夏季日照量增加时,降雨量也会增加[53-54]。Lewis等通过模拟北大西洋注入淡水后热盐环流的关闭,以模拟海因里希事件。结果显示,在南亚和中非季风区的大部分地区有较高的降水带来的δ18O同位素值,与ITCZ向南迁移引起的降水增加相对应[55]。当北半球进入极度变冷的阶段时,南非东部向更湿润气候的快速变化可能是由阿古拉斯暖流的变暖和副热带反气旋的移动共同驱动的[18,56],即在北大西洋冷事件发生时,ITCZ协同着赤道与近赤道的降雨带共同向南移动[57],同时推动副热带反气旋向南移动,使得位于大陆东部的西南印度洋的水汽向陆移动从而使区域内气候变得潮湿[58]。在岁差最大值的时期,夸祖鲁-纳塔尔省降水量增加是由于当地蒸发增加和从莫桑比克海岸向南非东部输送的水分增加共同作用的结果[18]。气候模拟结果显示,厄加勒斯海流变冷可以导致非洲东南部上空形成冷干气团,降水减少[59]。从U1474孔的黏土矿物结果中可以发现,当MD962077孔SST升高时,伴随着明显的伊利石化学指数和S/(I+C)的上升,这也与厄加勒斯流的变暖对图盖拉河流域的气候影响有直接关联。

因此,非洲东南部图盖拉河流域的气候变化在亚轨道尺度上可能主要受到两个方面的直接影响,即ITCZ的移动和厄加勒斯暖流的热量调节。

ITCZ的向南移动主要有两种原因:一种可能是在诸如末次冰盛期的寒冷阶段,北半球冰盖扩张,迫使ITCZ协同着其他大气环流共同南移;另一种可能是像HS1时期那样,当北半球的冰川融化时,融化的冰川水注入到北大西洋中,使北大西洋突然冷却,连同着北大西洋经向翻转环流共同降温,引起其上方的哈德利环流向南扩张,推动ITCZ的南移。

厄加勒斯海流变暖可能与北半球冷却时期引起的两极跷跷板效应有关。这种跷跷板效应主要是由于半球间异常的能量输送引起的,南北半球由于海陆面积不同而导致热容不同,北半球海洋面积小,热容小,南半球则相反。由于北大西洋进入冷却期,其上部气团降温导致北半球气压增大,将原先的热量输送至南半球,导致南半球热量增加,引起南半球暖化从而使AC变暖。

5 结论

(1)IODP 361航次U1474站位的黏土矿物主要以蒙脱石为主,其次是伊利石、高岭石和绿泥石。

(2)纳塔尔海谷U1474站位沉积物中的黏土矿物主要来源于临近的非洲大陆东南部图盖拉河流域的河流输入。

(3)自MIS12期以来,非洲东南部的气候变化呈现出明显的以岁差旋回为主的轨道驱动特征,可分为5个变化阶段,每个阶段内冰期寒冷干燥,间冰期相对温暖湿润。但每个冰期和间冰期都呈现出一定的亚轨道气候波动特征,常存在冷暖、干湿交替的情形。

(4)非洲东南部区域自MIS12期以来的气候变化除受到地球轨道岁差驱动的当地夏季日照和偏心率的影响外,还受到了以ITCZ和厄加勒斯海流为主的区域大气环流和附近海流的影响。

致谢:本文研究样品是由“国际大洋发现计划(IODP)”提供。感谢所有参加“IODP 361”航次“决心号”船上科学家、全体船员和实验室人员的努力和支持。感谢中国IODP办公室的资助和帮助。