山西省阳城县地质灾害分布特征分析

2021-08-16弓晓飞

弓晓飞

(河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院,河南 郑州 450001)

地质灾害每年造成损失数十亿元,威胁上百万人的生命安全,防灾减灾一直以来是政府高度重视的事项[1-2]。阳城县地处山西省南部,全县山地面积达全区的90%[3],其余主要为黄土丘陵和河谷地貌,各种地貌单元都相对易发地质灾害;阳城县煤系地层发育,全县含煤地层占县域面积的32%;另外该县二叠系和石炭系地层分布广泛,泥岩、砂岩和黏土岩互层的岩土结构和村庄中常见的削坡建房,易导致坡体失稳,以上各条件使阳城县成为一个地质灾害多发的区域。

围绕地质灾害的分布规律、影响因素等已有学者开展了大量的研究工作:赵力行等[4]针对秦巴山区地质灾害与地貌、坡度、坡向、斜坡结构等因素的关系做了相关研究;鲍鹏鹏等[5]对日本北海道地区震后滑坡分布与高程、坡度、坡向、地震烈度、地层、震中距等影响因子进行统计分析;吕镁娜[6]对广州市崩塌地质灾害的影响因素及原因进行了分析研究。

在以往地质工作者的努力下,研究区已有了较为丰富的地质基础资料,但针对地质灾害方面的专项调查和研究还较为匮乏。本文研究依托“阳城县地质灾害详细调查”项目,通过对相关数据进行统计分析,研究山西省阳城县地质灾害分布特征。

1 研究区基本情况

阳城县行政区划属晋城市。地理位置:东经112°01′~112°37′,北纬35°12′~35°41′。地貌类型分为三大类:山地、黄土丘陵、堆积河谷。出露的地层有元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系和新生界新近系、第四系,自南到北出露地层逐渐变新。研究区属暖温带大陆性气候,多年平均气温11.7 ℃,年平均降水量559.7 mm,降水集中在7月至9月。

2 地质灾害分布特征分析

2.1 地貌与地质灾害

从地貌形态来看,研究区崩塌、滑坡地质灾害在各个地貌单元内均有分布,低山区发育较多,占比为32.26%,黄土丘陵区和中山区次之,占比分别为29.03%、24.19%,河谷区发育较少,占比为14.52%,地质灾害和地貌的关系见表1和图1。

表1 地质灾害与地貌关系统计表

图1 不同地貌中地质灾害点数统计

由表1可以看出:滑坡和崩塌灾害在不同地貌单元中的分布有所不同,崩塌在黄土丘陵区分布最多,占比为42.42%,而滑坡则更多分布于低山区,占比为48.28%。这是由于黄土丘陵区黄土分布广泛,黄土干燥时较坚硬,垂直节理发育,常形成陡壁,遇水易崩解,黄土的特性更易于发生崩塌灾害,这也间接反映了地质灾害与地层岩性关系密切。

2.2 坡度与地质灾害

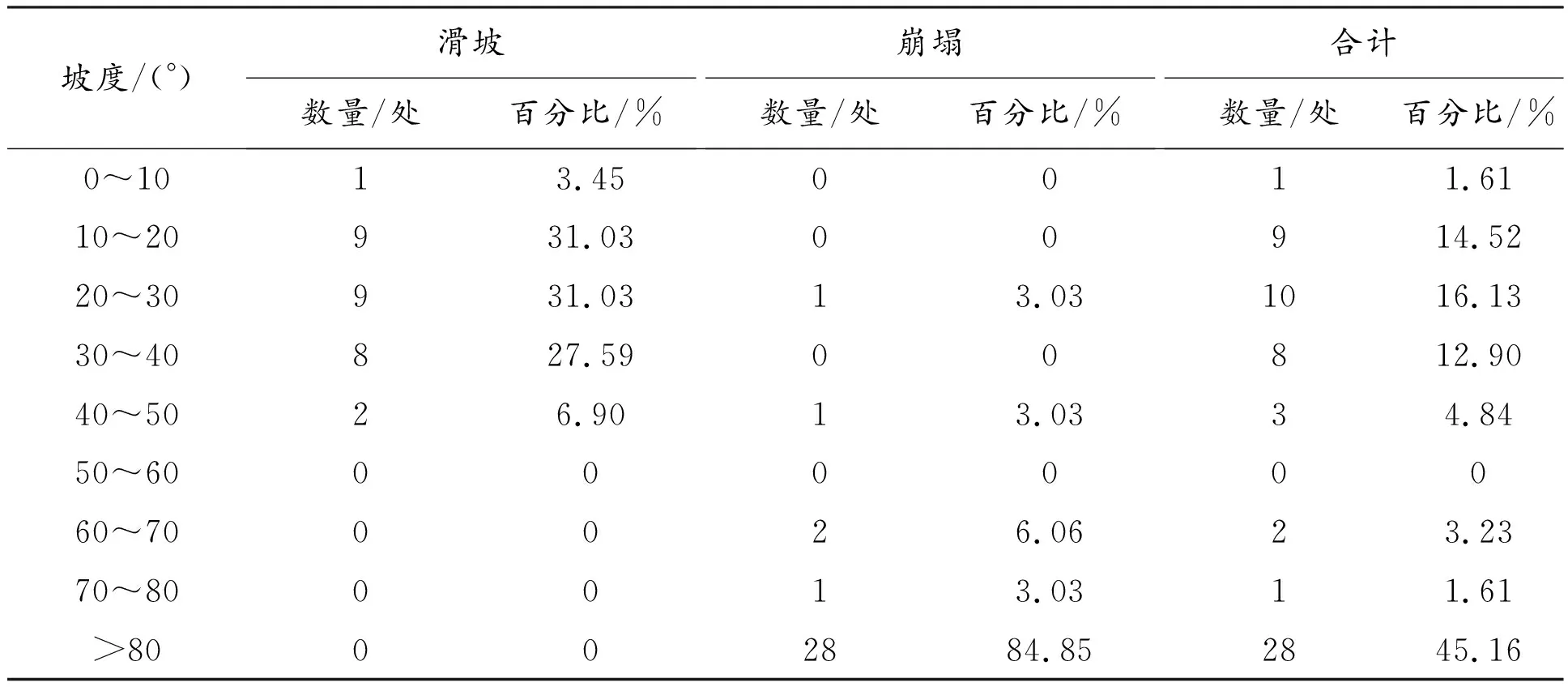

以10°为一坡度区间将研究区斜坡划分为9个坡度区间,分别统计每个坡度区间地质灾害的分布数量,结果见表2、图2。

由表2、图2可以看出:研究区地质灾害主要集中于>80°坡度区间,占比为45.16%,其次为20°~30°、10°~20°、30°~40°区间,占比分别为16.13%、14.52%、12.90%。崩塌和滑坡灾害发育的地形坡度有较大差距,崩塌发育的地形坡度一般大于80°,占崩塌总数的84.85%,滑坡主要发育在10°~40°之间,占滑坡总数的89.65%,表明斜坡坡度对地质灾害发育有重要影响,在地质灾害防治工作中要重视10°~40°、>80°坡度区间的斜坡的稳定性。

表2 地质灾害与坡度关系统计表

图2 地质灾害点数与坡度的关系

2.3 坡形与地质灾害

滑坡、崩塌地质灾害与斜坡坡形关系见表3、图3。由表3、图3可以看出,形态为直线形和阶梯形的斜坡最易发生崩塌、滑坡灾害,占比为37.10%和32.26%,其次是凸形坡,占比为22.58%。

表3 地质灾害与斜坡坡形关系统计表

图3 地质灾害点数与斜坡坡形的关系

阶梯形为滑坡最为发育的斜坡形态,占滑坡总数的65.52%,崩塌灾害中直线型斜坡最多,占比为57.58%。这是由于研究区山地分布广泛,村庄多建于斜坡上,建房及耕种活动常进行削坡和台阶状整地,削坡提供了有利于滑坡的地形条件,且削坡越陡,滑动力越大[7];崩塌灾害多与修路活动相关,修建道路时削坡而形成的高陡边坡多为直线形或局部凸起的不规则形。

2.4 地层岩性与地质灾害

根据区内出露地层的岩性、结构等将区内岩土体划分为5类,统计崩塌、滑坡灾害在不同岩土体类型中的分布,见表4和图4。由表4、图4可知研究区崩塌滑坡灾害主要发育于土体中,占比为62.90%,其次为软硬相间层状砂泥岩岩组和坚硬层状碳酸盐岩岩组,占比分别为16.13%、14.52%。

表4 地质灾害与地层岩性关系统计表

图4 地质灾害与地层岩性

由图4可以看出:崩塌和滑坡灾害在不同地层岩性中的分布差异较大,研究区崩塌多发生在寒武系(∈)、奥陶系(O)灰岩、白云岩、泥质灰岩,二叠系(P)、石炭系(C)、震旦系(Z)泥砂岩及第四系(Q)黄土地层中。碳酸盐岩质地坚硬,具有良好的抗风化性能[8],使其位居坡体上部,而脆性使其裂隙发育,有利于地下水活动,经过长期风化侵蚀,可形成深长的贯通裂隙,影响岩体稳定性。二叠、石炭系泥岩、砂岩多呈软硬互层状分布,上下岩体理化性质不同使差异风化明显,上部岩体坚硬抗风化能力强,下部泥岩软弱易风化,易形成局部的反坡和下部悬空的不利稳定的坡体形态。第四系黄土在干燥时较坚硬,直立性好,黄土地区坡体表面垂直节理发育非常普遍,分割土体呈柱状、板状,遇水后软化,物理力学性能急剧下降[9],土体下部支撑力不足导致土体发生倾倒式的崩塌。

研究区滑坡多为土质滑坡,滑坡体的岩性以第四系(Q)碎石土、粉土、粉质黏土、填土为主,主要与其结构松散、固结程度弱的特性相关[10],滑动面一般为岩土分界面;岩质滑坡发育于石炭系(C)和二叠系(P)泥岩、页岩、黏土岩、薄层状砂岩中,研究区石炭系(C)、二叠系(P)岩体具有软硬互层结构,岩体垂直于层面方向的力学性质差异较大,泥岩和黏土岩遇水后软化,抗剪强度显著降低,薄层状的软岩易成为软弱结构面[11],这类岩体易发生滑坡灾害。

图5 地质灾害与降雨量时间关系图

2.5 降雨与地质灾害

野外调查中发现,研究区90%以上的崩塌滑坡地质灾害是在降雨期间或降雨后不久发生的,降雨是研究区崩塌、滑坡地质灾害的主要诱发因素。对可获得确切发生时间的灾点进行统计,并与研究区月平均降雨量进行叠加分析,见图5。由图5可以看出研究区地质灾害发生时间多集中在每年7月至9月份,地质灾害发生频率与降雨在时间上的变化趋势基本一致。

根据降雨量大小将研究区分为5个区域,统计每个区域的灾害点分布数量,见表5。由表5可以看出:空间上地质灾害集中于年降雨量620~660 mm的区域,随着降雨量增加,地质灾害数量及面密度呈现出先上升后下降的趋势,地质灾害数量与降雨量在空间分布上不具有一致性。这是由于地质灾害形成受地形地貌、地层岩性、人类工程活动等其他因素影响更大,降雨并非研究区地质灾害形成的主要因素。结合以上分析可知:降雨是研究区地质灾害的主要诱发因素,但并非主要致灾因素。

2.6 人类工程活动与地质灾害

地质灾害的发生常与人类工程活动有关。研究区内与灾害的发生关系密切的人类活动主要有:削坡建窑、建房,矿山开采,修路和人工堆积等,而人类活动的增多带来的水土流失、植被破坏也间接增加了地质灾害的发生[12]。研究区崩塌、滑坡灾害中人为因素为主要致灾因素的有45处,占总数的72.58%,自然因素为主要致灾因素的有17处,占总数的27.42%。

表5 地质灾害与降雨量空间关系统计表

地质灾害与人类工程活动关系统计表见表6。由表6可知:人为因素中建房和修路活动最易引发崩塌、滑坡灾害,占比分别为40.00%、31.11%,建房活动与滑坡灾害的相关性最强,修路活动与崩塌灾害的相关性最强。

表6 地质灾害与人类工程活动关系统计表

3 结论

本文通过对研究区崩塌、滑坡地质灾害的相关数据进行分析研究,得出以下结论:

(1)从地形地貌来看,研究区崩塌滑坡地质灾害主要分布在低山和黄土丘陵区,斜坡坡度在10°~40°、>80°时,坡形为凸形,阶梯形和直线形的斜坡较易发生地质灾害。

(2)崩塌滑坡灾害主要发育于第四系土体中,其中崩塌在黄土中最为发育,滑坡在第四系松散堆积物中最为发育。

(3)在时间上,研究区地质灾害发生频率与降雨的变化趋势基本一致,发生时间多集中在每年7月至9月,在空间上地质灾害数量与降雨量并非正相关。

(4)研究区地质灾害与人类工程活动关系密切,建房活动与滑坡灾害的相关性最强,修路活动与崩塌灾害的相关性最强。

(5)对阳城县防灾减灾工作的建议:①加强对以下灾害集中区的防控:坡度10°~40°,坡体上建设有村庄,地表土层覆盖厚度不大的低山斜坡区域;交通干线沿线;黄土丘陵区;②加强汛前、汛期地质灾害隐患点的排查监测。