牙列缺失倾斜种植设计

2021-08-14范震刘月王佐林

范震 刘月 王佐林

同济大学附属口腔医院种植科,上海牙组织修复与再生工程技术研究中心,上海200072

倾斜植入技术(tilted implantation)是指当上、下颌可用骨高度不足时,为避让上颌窦、下牙槽神经、鼻底等解剖结构,采取与水平面呈超过15°、小于45°角度植入种植体,最大限度地利用可用骨,避免大范围骨增量的种植方法。

1977年,Brånemark等[1]报道了在上颌骨严重萎缩情况下,使用种植体倾斜植入技术替代外置法块状骨植骨术完成种植体支持固定修复的病例。1999年,Mattsson等[2]为15位上颌后牙区重度骨吸收患者于颌骨前部植入4~6颗直或斜行的种植体,以避免骨增量手术。2000年,Krekmanov等[3]研究表明,后牙区斜行种植体支持固定修复体,增加了A-P距及减小了悬臂梁长度,可以获得更好的稳定性。2002年,Fortin等[4]尝试为上颌骨萎缩的患者设计种植体支持固定修复方案时,提出了斜形植入种植体的技术。2003年,Maló等[5]提出“Allon-4”种植修复技术,继而诸多学者对倾斜种植体的角度、分布、长度、悬臂梁等各项参数进行了分析。Toljanic等[6]、Del Fabbro等[7]研究表明,倾斜植入的种植体与直行的种植体具有相同的边缘骨组织稳定性。临床应用表明,倾斜种植技术可减小患者的手术创伤。连续缺牙如种植体的初期稳定性超过35 N·cm,可行即刻修复,缩短患者的治疗周期[7-8]。本文将对牙列缺失患者应用倾斜种植技术的适用范围、设计要素、设计方案及并发症作以阐述。

1 牙列缺失倾斜种植的适用范围

牙列缺失患者倾斜种植时,应满足以下条件:1)患者口腔无严重副功能运动,开口度≥40 mm;2)上颌前部可用骨高度≥10 mm,可用骨宽度≥5 mm;下颌前部可用骨高度≥8 mm,可用骨宽度≥5 mm;3)上下颌种植体长度应≥10 mm,直径应≥4 mm;4)斜形植入的种植体,其长轴与水平面间角度一般≥15°且≤45°;5)最末端种植体一般位于第一磨牙、第一前磨牙或第二前磨牙,翼上颌区种植体位于上颌结节及翼板区,颧种植时种植体尖端位于颧骨内;6)种植体倾斜角度大于30°时,上部修复体须使用整体支架修复。

2 牙列缺失倾斜种植的设计要素

倾斜植入的目的是为了避开重要解剖结构,减少手术创伤,最大限度利用余留骨组织,种植体植入位点需围绕下牙槽神经管、上颌窦、鼻底等解剖结构设计,并考虑下述因素。

2.1 颌间距离

缺牙垂直空间需要容纳复合基台、金属支架及上部冠修复体,一般单颌需要11~15 mm的垂直空间。当骨缘至最终修复体距离为11 mm时,可选择仅有牙冠形态的固定桥修复;距离为12~14 mm时,修复体颈部需要牙根色瓷或牙龈瓷;距离大于15 mm时,可以采取整体钛或氧化锆支架支持的跨牙弓整体桥修复,颈部采用牙龈瓷或牙龈色树脂恢复牙冠部分高度。为保证修复体厚度及强度,必要时可以采用超声骨刀或骨修整钻,于术中修整牙槽嵴,增加颌间距离,并使各个种植体颈部平台位于同一高度平面,以更均匀分散咬合力。

2.2 A-P距

A-P距是指最近中种植体中心点至两侧远端种植体后缘连线之间的垂直距离。最远中种植体越向后方,最近中种植体越向前方,则A-P距越大。同样骨量条件下,A-P距受牙弓形态的影响。尖圆形牙弓A-P距大于方圆形牙弓,卵圆形牙弓位于两者之间。设计时还需考虑修复支架的强度,避免过长的桥体造成支架受力时形变。

2.3 种植体倾斜角度

倾斜植入的种植体需要用复合基台来纠正种植体的角度。种植体初期稳定性大于35 N·cm,可选择术中放置基台。若初期稳定性不足,可放置愈合帽埋入愈合,二期手术时置入复合基台。倾斜植入的种植体复合角度基台一般有17°及30°可选择,不同种植系统略有差异。直行种植体如受余留骨方向限制而唇倾明显,也应采用角度基台纠正颊舌方向的角度,使所有种植体角度偏差尽量控制于15°之内。

有关种植体倾斜角度对种植治疗影响的研究尚有争议。Chrcanovic等[9]关于倾斜角度对种植疗效影响的研究,比较了倾斜种植与轴向种植固定修复牙列缺损的生存率及边缘骨吸收情况,结果表明种植角度对种植修复的生存率及边缘骨吸收无影响。Malchiodi等[10]研究了种植固定修复牙列缺失时倾斜种植体倾斜角度(平面的垂直线与种植体的夹角)对种植体周骨吸收和种植成功率的影响,结果显示倾斜角度>45°和≤45°两者之间种植体周骨吸收和种植成功率无统计学差异。倾斜的种植体可以缩短悬臂梁长度,增加重度牙槽骨吸收患者即刻负重的可能性。而Apaza Alccayhuaman等[11]系统性评价了倾斜种植与轴向种植修复牙列缺损及牙列缺失3年以上的生物并发症等情况,表明倾斜种植体的倾斜角度与边缘骨吸收有显著相关性,倾斜角度每增加10°,边缘骨吸收会增加0.6 mm。Marcello等[8]对47名患者斜行植入115枚种植体(植入角度均大于10°)1年后的周围骨组织高度变化进行了检测,结果表明,斜行植入组近远中骨高度均下降,当角度增大时,远中骨吸收更加明显,提醒设计时应当注意种植体应避免过大的倾斜角度。

2.4 悬臂

最远中种植体穿出位点后方修复体的长度,即为悬臂的长度。悬臂上施加的咬合力会向前方种植体,尤其是最远中种植体施加较大的杠杆力,因此应尽量缩短悬臂(上颌骨因密度较低悬臂应≤10 mm,下颌悬臂应≤15 mm)以减少修复体折断和种植体边缘骨吸收。悬臂应减径、降低牙尖高度,或采取其他减小咬合面积及侧向力的措施。倾斜植入的种植体需要采用复合基台调整修复体就位方向。根尖向近中倾斜的种植体,调整角度后螺丝穿出位置会向近中端移动,而非种植体长轴所在的牙位,导致悬臂比预期更长,此时需要注意远中悬臂的长度。

Kumari等[12]的三维有限元分析研究认为,应综合考虑倾斜种植体的植入角度、植入部位的骨质情况以及悬臂的长度。他们比较了All-on-4设计中,3种倾斜角度植入的种植体(角度分别为30°、40°、45°),以及悬臂梁分别为4、8、12和16 mm时种植体周围的应力分布情况。研究结果表明,最大应力值始终位于远中种植体的颈部。当远中种植体角度为30°时,如为Lekholm和Zarb教授骨密度分类中的D3类骨时,悬臂最大长度为16 mm,如为D4类骨时,最大悬臂长度为8 mm;当远中种植体角度为40°时,如为D3类骨时,最大悬臂长度为16 mm,如为D4类时则不建议设计悬臂;当远中种植体角度达到45°时,D3类骨允许的最大悬臂长度为12 mm,D4类骨不建议设计悬臂。3种不同倾斜角度植入的种植体中,45°植入时种植体-骨界面的应力值最高。该研究提示,斜行植入的种植体角度不宜过大。尤其当骨质条件不佳时,随着植入角度的增加,应减小悬臂的长度或不设计悬臂。

2.5 患者开口度

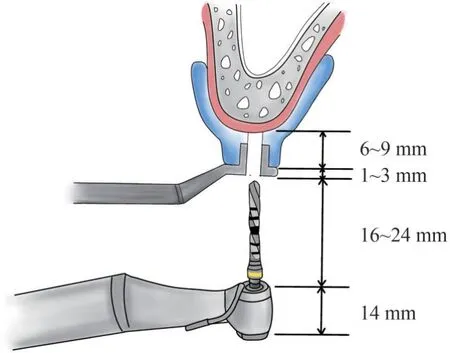

手术方案确定前,应检查测量患者最大开口度。通常种植手机机头高约14 mm,钻针工作端16~24 mm,压板套管高1~3 mm,手术导板6~9 mm。如采用导板引导手术,在种植位点需要37~50 mm的颌间高度(图1)。患者开口度不足会导致种植手机无法就位,此时可以采用短的钻针预备冠方种植窝,再取下导板手动加深。

图1 导板引导种植手术所需开口度示意图Fig 1 Schematic diagram of the required mouth opening during dental implantation surgery with template

3 不同骨质缺失情况下倾斜种植的设计方案

Jensen[13]将牙列缺失患者的骨质情况分为了4类,并给出了相应的All-on-4种植修复设计方案。结合常见骨质缺失情况,将牙列缺失患者倾斜种植的设计方式分为以下几种。

3.1 上颌窦内壁近中根方有足够的骨组织

上颌窦内壁近中根方有足够的骨组织时,可以在双侧第一磨牙或第一磨牙近中缺牙部位放置2枚斜行种植体,种植体平行于上颌窦前壁,约以30°角度植入。种植体尖端可以放置于梨状孔外侧缘,此处骨质相对致密。2枚前牙种植体靠近尖牙位点。A-P距≥20 mm,种植体间距离跨度≥60 mm。

典型病例如下。

病例1,患者男性,58岁。影像学检查示:余留牙牙槽骨吸收至根尖,上下颌后牙区牙槽骨高度不足。上颌磨牙区可用骨高度约2 mm,下颌磨牙区可用骨高度约7 mm(图2)。

图2 病例1基本情况Fig 2 Basic information of thefirst patient

治疗方案:拔除余留牙,行数字化导板引导下的上下颌All-on-4种植修复。

治疗过程如下。

1)术前准备:拔除余留牙,在导板设计软件中设计种植体位置及角度(图3)。15、12、22、25、35、32、42、45设计种植体(前牙区种植体直径4.0 mm,长度10 mm;前磨牙区种植体直径5.0 mm,长度11.5 mm)。3D打印技术制作数字化外科导板,利用原始模型和颌位关系制作咬合记 录硅橡胶。术前试戴导板检查固位及密合情况。

图3 病例1种植手术方案设计Fig 3 Design of dental implantation of the first patient

2)种植手术:术前谈话,签署知情同意书,口服布洛芬止痛片,使用氯己定含漱液口内消毒3次。消毒铺巾。必兰浸润麻醉,利用硅橡胶咬合记录固定导板,制备固位钉孔道后戴入导板(图4A)。导板引导下环切黏膜,逐级备洞、攻丝、成型,术中注意反复提拉以保证生理盐水灌注,及时清除骨屑,防止过热导致骨坏死。于设计位点植入种植体(图4B、C)。32、35、42、45初期稳定性约35 N·cm,12、15、22、25初期稳定性约25 N·cm。调整复合基台角度使种植体间有共同就位道。术后锥形束CT检查见种植体轴向、深度、位置良好(图4D)。

图4 病例1种植手术及即刻修复过程Fig 4 Implantation surgery and immediate restoration of the first patient

3)即刻修复:下颌行固定即刻修复,上颌调改临时全口义齿行活动修复。在口内连接取模杆,使用硅橡胶制取基台水平开窗式印模(图4E)。制作并戴入下颌临时修复体,拍摄曲面体层片检查修复体就位情况。调整咬合至双侧后牙有均匀咬合接触,前伸、侧方运动时无咬合干扰(图4F)。

4)最终修复:下颌利用即刻修复时模型,制作连接转移杆支架及个别托盘。口内将转移杆与基台连接,拍摄曲面体层片确认转移杆完全就位。硅橡胶制取开窗式印模。记录颌位关系,制作并试戴树脂牙,拍摄曲面体层片确认修复体密合度、颌位关系及面部丰满度等信息。调整咬合,正中颌位时后牙区有广泛的尖窝接触关系,前伸运动以前牙区诱导,侧向运动以尖牙诱导(图5)。制作钛支架+氧化锆冠的最终修复体,曲面体层片确认上部结构和基台密合无间隙(图6)。

图5 病例1制作最终修复体Fig 5 Fabrication of final restoration of the first patient

图6 病例1戴入最终修复体Fig 6 Insertion of final prothesis of the first patient

3.2 上颌窦气化明显,下方骨高度有限

上颌窦气化明显、下方骨高度有限时,可以在第二前磨牙位置放入2枚斜行种植体。近中2枚种植体位于尖牙与侧切牙之间。A-P距≥15 mm,种植体间距离跨度在45~50 mm之间。

典型病例如下。

病例2,患者男性,43岁。影像学检查余留牙骨吸收至根尖区,上颌窦前壁前移,鼻腭神经管宽大,前牙及前磨牙区可用骨高度8~9 mm,上颌第一磨牙区可用骨高度2~3 mm(图7)。

治疗方案:拔除口内可见的松动天然牙。第三磨牙位于骨内,且不影响种植修复,因此保留不处理。行上颌数字化导板引导下的M形All-on-4,下颌常规All-on-4种植修复后即刻修复。患者要求先行上颌修复。

治疗过程如下。

1)术前准备:拔除口内可见的松动天然牙。放射导板制作步骤同病例1。规划种植体位置为15、25位点设计直径4.0 mm、长度10 mm近中倾斜植体,12、22位点植入直径4.0 mm、长度10 mm远中倾斜植体,尽量利用鼻腔底皮质骨。3D打印技术制作数字化外科导板(图7)。

图7 病例2术前情况及手术导板制作Fig 7 Conditions before surgery and fabrication of template of the second patient

2)种植手术:手术过程同病例1。根据设计方案植入种植体,种植体尖端锚定于鼻底骨皮质以增加初期稳定性。初期稳定性达到35 N·cm,放置复合基台,检查就位道。术后放射线检查见种植体轴向、深度、位置分布良好(图8)。

图8 病例2种植手术Fig 8 Implant surgery of the second patient

3)即刻修复:取模制作个别托盘及蜡堤,制取终印模。进行颌位关系记录,完成即刻修复义齿。戴入义齿,拍曲面体层片确认临时修复体就位(图9)。调整咬合。

图9 病例2即刻修复过程Fig 9 Process of immediaterestoration of thesecond patient

4)最终修复。操作步骤同病例1(图10)。

图10 病例2制作及戴入最终修复体Fig 10 Fabrication and insertion of final prosthesis of the first patient

3.3 上颌窦气化更加明显,且更靠近近中

Tulasne[14]描述了将种植体放置在翼上颌区域的技术,利用该区域密质骨为长种植体提供更好的初期稳定性。翼上颌区种植避免了上颌窦底提升术和骨移植物的使用,缩短了愈合时间,并为上部修复体提供了后部支持,避免了悬臂桥架的使用,减少了机械并发症的发生。由于种植体位于上颌骨后部区域,需要注意菌斑控制的问题。

翼上颌区位于上颌结节的后上内侧,种植体需从上颌结节处倾斜进入,穿过腭骨椎突,最终到达蝶骨翼突上部的皮质骨。种植体应15~20 mm长,最短不少于13 mm。可以从上颌第一磨牙处与平面约呈45°进入,也可以从上颌第二或第三磨牙处与Frankfort平面(FH平面)约呈70°进入。

缺牙区前部可用骨高度约10 mm,无法植入长度更长的植体时,可以于前部植入2~4枚直行种植体,在翼上颌区域植入倾斜种植体,增加支持面积,防止种植体偏牙弓前部,导致悬臂过长的问题。

典型病例如下。

患者女性,36岁。上下颌牙列缺失。影像学检查见上下颌牙槽骨吸收严重,上颌窦前壁前移,前牙及前磨牙区可用骨高度12 mm,上颌第一磨牙区可用骨高度2~3 mm(图11)。

治疗方案:行上颌数字化导板引导下的种植。前牙区为直行加斜行种植,翼上颌区为斜形种植。

治疗过程如下。

1)术前准备:放射导板制作步骤同病例1。在导板设计软件中规划种植体位置与角度,11、21位点设计直径3.3 mm、长度10 mm直行种植体;14、24位点设计直径4.1 mm、长度10 mm近中倾斜种植体;17、27位点植入直径4.1 mm、长度14 mm远中倾斜种植体。尽量利用鼻腔底骨皮质及翼上颌区皮质。3D打印技术制作数字化外科导板。患者佩戴手术导板,拍摄锥形束CT,将佩戴导板的Dicom数据导入设计软件中,逆向分析检查种植体位置是否与设计一致。同时打印患者上颌骨模型,在体外模拟种植并检查种植体方向位置(图11)。

图11 病例3设计及制作手术导板Fig 11 Design and fabrication of template of the third patient

2)种植手术:手术过程同病例1。于11、21、24、34、17,27植入6枚种植体,初期稳定性约25 N·cm。埋入式愈合。术后放射检查见种植体轴向、深度及位置分布良好(图12)。

图12 病例3种植手术Fig 12 Process of dental implantation surgery of the third patient

4 倾斜种植的并发症

4.1 重要解剖结构损伤

由于斜行种植体常贴近重要解剖结构走行,需要注意对种植方向的把控。翼上颌区域种植时,若放置得太偏颊侧,则可能进入颞下窝;若放置得太偏近中,则可能进入鼻咽或蝶窦。种植体长度较长时,需避免种植体尖端发生过大角度偏差损伤重要结构。

4.2 种植体周围黏膜炎及周围炎

斜行种植体常用于骨量差的患者,此类患者易缺少角化牙龈,尤其是下颌前牙舌侧,口腔卫生和菌斑控制是个挑战。Francetti等[15]对85名即刻种植修复的患者进行16.3~112个月的研究,发现卫生相关的生物学并发症最常见(53.5%),其中30.2%的患者有种植体周围黏膜炎,10.4%的患者有种植体周围炎。如果患者进行严格的卫生管理,控制菌斑数量,则可以降低生物学并发症的发生率。

4.3 机械并发症

崩瓷、金属支架断裂是上部修复体较为常见的机械并发症。悬臂长度、冠-种植体的冠根比、牙弓恢复长度、咬合空间等均与机械学并发症有关。其中悬臂长度是斜行种植技术中研究最多的影响因素。当悬臂长度增加时,会导致前部修复体受到杠杆力增大,从而引起骨吸收、桥体折断等并发症。术前设计时检查患者咬合空间情况,并进行相对应的修复体设计。咬合空间增大时,注意增加种植体数量及长度以减小冠根比例,减小或不设计悬臂,防止最末端种植体及桥体受力过大,避免机械并发症。

与骨增量术相比,倾斜种植技术避免了上颌窦底提升等复杂手术以及可能带来的并发症,减小了手术创伤和术后反应,避免或缩短了悬臂梁,负重时力学分布更加合理。其展现出的诸多优势使其在牙列缺失患者种植修复中应用越来越广泛。随着种植体的不断改进、种植技术和材料的发展,对其手术方案设计、修复设计、数字化技术、相关材料学在治疗中的应用及长期疗效是未来研究关注的重点问题。

致谢:感谢许舒宇医师在本文病例资料采集、文献检索等方面的工作。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。