基于知识可视化的教育认知工具模型构建研究

2021-08-02赵煜

赵 煜

(南京邮电大学教育科学与技术学院,江苏南京 210023)

0 引言

随着信息技术的发展与教育现代化的推动,多样化的学习技术工具被应用于教育技术和学习设计等教育领域。《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》明确提出要“推进信息技术与教学融合,培养学生信息化环境下的学习能力”的发展任务[1]。近年来,在“互联网+教育”的背景下,互联网相关技术与教育不断深度融合,信息技术在教育中的应用日益频繁。然而研究表明,目前信息技术与教育的融合价值大多体现于储存和传播信息的容器,即在奉行以教师为中心的师生对话结构中,将运行于平板电脑、数字化协作软件或者在线概念地图等学习工具上的电子教材等同于纸质教材的数字化,把学习工具作为演示内容的辅助型教具应用于教学。

虽有先进的教育技术用于加固传统教育模式,但如此庞杂抽象的知识体量被不加以分割地一股脑扔向学生,学习仅仅被视为教师外部知识的输出对象,工具与人各行其是,学习者在繁重的低级思维活动中苦苦挣扎,难以从隐喻的自然表象中直观感知事物本质以建构主体认知图式。未来课堂教学建设应该打破上述局面,即信息技术应用应体现以学习者为中心的建构主义设计理念,知识的外在呈现方式应该附和学习者的内在认知结构。针对上述问题,本文提出基于知识可视化的教育认知工具,利用图解的手段构建和传递知识的方法或技术。

1 相关研究

1.1 知识可视化研究

知识爆炸性增长形成巨大的知识网络,并不断呈现出类型多样化、规模扩大化、更新加速化、信息间关系复杂化的碎片化特点[2]。知识时代的到来使人类逐渐认识到知识在其生存发展环境中的重要性与复杂性,但是知识数量近乎无限性的增长与人类寿命有限性长度之间存在矛盾,学习者与自身对知识的获取似乎陷入了“鱼与熊掌”难以兼得的两难境地。然而,人可以通过探索学习规律尽量提高认知效率。发现学习理论认为,知识的获取是学习者主动形成内部认知结构的过程,学习者可以通过对外界事物进行获得、转化以及评价3 个过程建立层次性认知结构以实现知识获取。其间知识的获取是指在调节过程中以主体“被迫”改变已有结构以适应新的刺激物,亦或是利用同化作用将新刺激物以主体“主动”的方式整合到已有图式或认知结构中[3]。

受控于认知结构是一个较为抽象的隐性心理学概念,而心理学研究表明大部分学习者属于视觉接收者,因而认知过程中基于主观能动性,将复杂抽象知识以视觉化、形象化的方式表征便显得尤为重要。早期可视化表征是以符号表示信息载体,符号学习理论的代表人物托尔曼(Tol⁃man)[4]通过动物实验表明,迷津行为中的动物会根据颜色、声音、气味乃至通道转角位量等“符号”特点建立“认知地图”,以达到目的;皮亚杰(Piaget)在认知发展阶段的论述中也提到表象思维向直观思维的过渡中“符号化”所起的重要作用,它使儿童种种的感觉运动图式内化为表象,并且促使儿童学会了语言。由此可见可视化即以颜色、形状、节点大小、箭头指示以及下划线等方式将外界事物通过符号系统转化为一种认知结构的过程。在对知识可视化与认知结构的关联研究中,布鲁纳(Bruner)认为掌握事物的结构就是理解它与其他事物之间的有意义联系,学习者主动形成认知结构,按意义关系编织组成的有序知识体,散落分散的知识点被有意识地加工成认知组块,由此学习者对知识的整体把握可促成有意义学习的发生[5]。随着信息技术的发展,从简单手绘的线条、图表和地图,到如今借助计算机应用的仿真模拟动画和交互式可视化技术,知识可视化技术也在不断发展中[6]。Chen 等[7]认为可视化技术发展障碍来自于特定知识的匮乏,因此多用户之间领域知识的共享就显得尤为重要。可视化理论的提出者Ep⁃pler 等[8]提出,知识可视化领域的研究关键是视觉表征应用,研究目的是为了促进群体知识的创造和传播。

由此可见,知识可视化的实质是一种用于群体成员之间进行交互、协商而使显性知识与隐性知识相互作用和相互转化的图解过程,是群体思维和结构认知的聚合。但是,知识可视化在群体知识的解释、构建和发展中,并未有效解决如何通过可视化方式更好地表征先验认知以进行群体知识建构的问题,知识可视化对于教师以及学生来说仅被视为一种新型媒介或者知识呈现方式,需要以此为切入进行新的研究。

1.2 教育认知工具的概念界定与发展

认知工具这一概念已在众多学术领域中应用并具有多种含义,其中针对学习和发展的认知工具理论甚至可以追溯到维果斯基的苏联心理学。最早使用该术语的是Ed⁃ward[9],其在1972 年成立的认知研究基金会中便将其视为一种“思维策略工具”并展开研究,但并未给出明确的定义。随后认知工具的概念与认知发展理论、分布式认知以及社会建构主义等相联系并共同作用于认知能力的发展。因而,众多学者从不同的视角对认知工具的概念范围加以界定。综合各有侧重的定义,Derry[10]给出了有关认知工具概念的两种提法,即“心理装置”与“计算装置”。我国在后续研究中也基本沿用,即一种是有形的认知工具,视为技术设备;另一种是无形的认知工具,即智力方法[11]。认知工具的概念起源于认知心理学,由此作为一个抽象而非具体的概念而存在。任何工具如果使用得当都可以成为认知工具,判断一个工具是否成为认知工具的唯一标准是看这个工具是否能帮助学习者完成认知操作、促进学习者进行思考[12]。

有效的信息化教学应从封闭的主体二元对立关系走向互动对话的交互主体性教学[13],这种交互主体性教学走向转变意味着教师主导权利的过渡转移。早在20 世纪初,Jonassen[14]便提出认知工具作为深入大脑认知图式层面的人类大脑延伸,与人脑合作完成认知任务可以促进知识主动的同化与顺应。相关研究表明以信息技术为代表的认知工具用于教学,可以实现学习主动权转移至学习者[15]。其中,潘庆玉[16]及黄小莲等[17]将认知工具视为工具无形层面上以发生认识论为基础的助推儿童学习想象力发展的认知策略,以促进知识更好的生成和发挥学习者自我建构知识表征的能力;台湾学者张基成等[18]以虚拟工具作为认知工具的微世界学习环境,融合问题引导与情境学习相结合益智游戏活动促使学习者建构自己的知识体系;Norton等[19]围绕“为外星人Zerkonian 制定旅游行程计划”这一课题,通过小组学习方式,综合运用超媒体工具、数据库、电子幻灯片、流程图以及电子视频系统等多种认知工具组建学习共同体,以帮助学习者建构认知结构。

由此可见,认知工具的作用在于引用可构建多人共享情境的技术工具以促进学习者之间的交互行为,即学习者借助知识技术工具的共享互通技术,通过“知识共享”“观点冲突”“协商知识”以及“达成共识”等交互行为,实现学习者之间自主构建知识的联动,构建“学习者群体—技术工具应用—课堂主体”三位一体的课堂技术学习环境。

1.3 可视化认知工具的相关应用研究

随着信息化教育的发展,现代教学技术智能化发展使技术工具得以参与“认知”[20],基于知识可视化的认知工具也不例外。与传统的辅助与支持工具相比,基于知识可视化的教育认知工具作为一种思维技术兼有知识可视化与认知工具两方面的特性:一是知识可视化融合了布鲁纳“支架式教学”理念,以图解的手段构建和传递知识,为可视化的视觉表征提供支持工具,借以达到传统工具参与情况下难以形成的认知同化及调节作用,有助于帮助学习者简化学习任务并形成清晰的逻辑结构[21];二是教育认知工具由学习者主体而不是教师或者技术控制,通过对可视化认知工具进行合理设计与外部有形的工具相适应的教学方法论,可激活学习者认知与调节的元认知策略[22]。

当前在可视化认知工具的研究中,一方面,研究者们基于可视化理论对工具中的知识可视化模型进行构建研究,其中Burkhard[23]基于知识管理及信息传播的角度,将知识可视化过程分为信息发送者、知识可视化工具和信息接收者3 部分,并构建了相互交互式操作的知识可视化模型;Jarke[24]则在对知识生成的不同理解上加入技术/时间参数,突出用户先验知识以及认知发展能力在模型中的重要作用;Chen 等[7]立足于信息数据处理的基础上提出了知识可视化的4 个发展过程,并将多用户间领域知识的共享加入模型中,构建立了较为完整的基于仿真认知加工的知识可视化模型。另一方面,研究者们尝试在现代教学环境下进行可视化认知工具的具体应用,其中李婷[25]将认知工具作为高校数学教学整合路径,提出利用信息技术构建可视化的额数学学习场景,创设教学情境以优化知识呈现方式;李志河等[26]从具身认知理论的角度出发,提出可以将认知工具、技术资源等为主的资源支持环境要素,以构建理想的具身认知学习环境,从而作用于学习者的有意义学习;崔文胜[21]在具体的解剖学及组织胚胎学中提出运用可视化认知工具促进学生构建认知结构和减少认知负荷的可能性,赵国庆[27]将概念图与思维导图作为语义组织工具引入课堂,通过两者适用范围、基本框架、呈现时机与策略问题以及效果问题等方面进行了应用区分,为概念图和思维导图作为可视化认知工具走进课堂打下基础;张昭理等[6]则在对知识类型进行分类的基础上结合电子双板的教学优势以不同的视觉表征技术作为改善学习者认知结构的工具等等。

综上所述,大多数知识可视化研究作为一种新型媒介或者知识呈现方式,其没有很好地解决如何在群体知识中通过可视化技术进行知识建构的问题。可视化认知工具是知识可视化理论与教育认知工具相结合的产物,在教育教学中,可视化认知工具利用其内在的语义网络工具、动态建模工具以及信息阐释工具等以实现具象认知的方式将学习者内在知识结构加以可视化呈现,从而起到科学构建认知结构、促进隐形知识的显性化以及降低学习者的认知符合的效用[21]。但是无论是知识可视化模型构建研究还是可视化认知工具的具体应用探讨,研究者们均倾向于对知识可视化技术展开探究应用,即人们热衷于从简单的线条手绘图表到借助计算机模拟仿真动画的技术应用。然而学习者才是技术应用的关键与核心,结合可视化理论研究技术的可视化操作也必须作用于群体人物角色中的认知结构才能真正发挥效力。本文提出从群体环境中知识与学习者认知结构的关联层面入手,结合认知工具的优势,构建与学习者认知关联的可视化认知工具模型,并提出基于该模型实施的可视化认知工具实施机制。

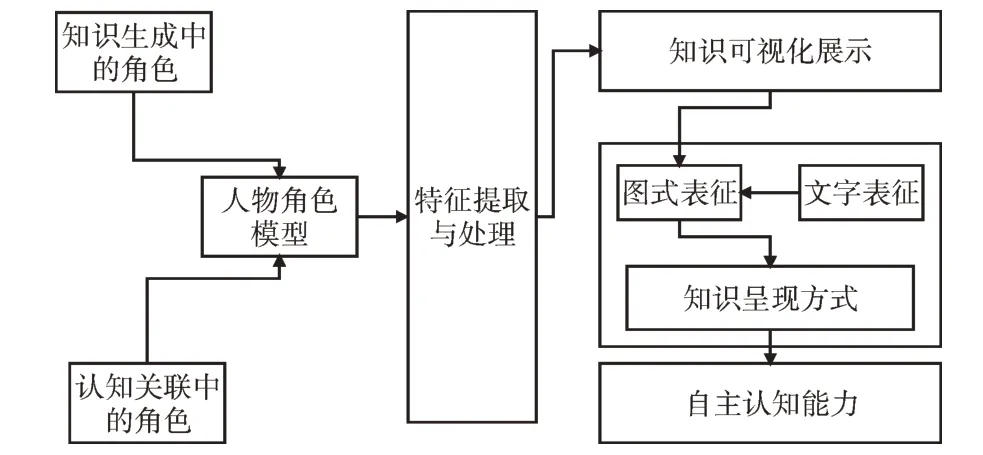

2 可视化认知工具的模型构建

基于知识可视化的认知工具是一种以学习者自主知识建构为基础的思维表征技术,本文以Jarke[24]提出的知识可视化基本模型为基础,将其模型中的“用户环境—数据环境—可视化环境”三要素基本框架进一步具化为“人物角色建模—知识特征处理—可视化展示”3 个数据关系模型(见图1)。

Fig.1 Visual cognitive tool model图1 可视化认知工具模型

2.1 人物角色建模

知识可视化的实质是群体成员间的交互、协商而产生的群体思维与结构认知的聚合,认知存在于“个体+群体”的交流、共享各要素中,由此需要针对这种模型交互中基本的人物关系单元进行界定,本文从知识生成与关联认知两方面对人物角色进行建模研究。

2.1.1 知识生成中的角色

知识建构主义认为设定的角色无法促使学习者进行自我管理及自主认知,并提出学习者在群体环境中的自我角色设定。由此应用于知识建构的SNA 通过分析网络交互密度、中心度、平均距离等参数将群体中的角色分为核心参与者与边缘参与者两类人物角色,并将角色以图式的方式进行可视化建构以分析人物并建构认知的相互影响[28]。本文基于上述网络参数分析的基础上进一步将角色具化为领导者及从属者两类,并依据中间中心度参数将群体中的人物角色进行划分,即在核心与边缘参与者中引入在结构洞中起到桥梁沟通作用的人,并将其定义为中间人[29]。但是在知识生成中的角色并不适合全部学习群体,对于任务水平复杂、自身水平较低且处于低密度交互的学习群体组织,教师也应提供切实的脚手架支持,即以固定小组界限的方式在任务分工过程中对上述三者角色进行人为划分。

2.1.2 认知关联中的角色

认知学习是一个动态过程,在这个过程中经验知识中孤立的元素通过网络节点动态连续地联结在一起,以此发展新的认知。由此用户的当前认知不仅与任务难易度或者交互度有关,同时也与学习者以往的先验知识水平及学习认知风格有关。Yang 等[30]在利用知识图谱展示MOOC课程关系时,便把先验知识作为重要的考虑因素之一。本文通过对学习者信息深入采集的基础上进行人物角色划分,即从学习风格及认知水平两个方面对学习者人物角色特征进行进一步的提取,提取过程为将人物过去的认知信息作为已知信息,结合当前学习者认知状态通过测量系统量表对学习风格中的学习者活动序列以及媒体类型。将认知关联中的角色划分为高中低三关联角色,并经过一段时间的学习,从知识等级、难度及相关联结程度挖掘学习者对相关知识的掌握,以进行实时更新和预测人物角色模型。

2.2 特征提取与处理

在对人物角色建模后,模型需要对知识进行分类型处理以作为后续不同可视化展示的依据。本文从知识特征的关联与类型特征两个方面进行展开论述,其中关联特征涉及同质及异质类知识,其分别对应皮亚杰发生认识论中的“同化”及“顺应”过程,同质知识代表认知结构量上的横向扩大,异质知识代表认知结构质上的纵向延展。知识类型特征则依据领域特定知识的角度将知识分为陈述、程序以及策略性知识,其中陈述性知识为对事实、定义以及原理的描述;程序性知识是对如何完成活动任务的认知;策略性知识则是对上述知识进行组织、加工以及再认知的过程。由此针对上述知识关联与类型特征进行两方面的编码,并依据自适应处理模块从知识类型及知识关联度方面对知识进行再处理,处理过程为通过后台人员及根据学习者特征提取的信息对知识等级、难度及相关联结程度进行符合学习者需要的个性化推荐。

2.3 知识可视化展示

联通主义理论认为学习即连接的建立和网络形成的过程,学习不仅是获得知识,更重要的是主动选择联通并创建个人学习网络,而网络的形成与建立必然依赖认知结构的建构,由此针对学习者认知结构建构进行可视化展示便必不可少。基于知识可视化的展示吸引了众多研究者注意,其中张昭理等[6]提出根据知识不同类型,即知识分类方式,运用不同的可视化技术,如运用概念图、知识建模以及交互可视化技术分别对概念性知识、过程性知识以及应用性知识进行可视化展示;赵国庆等[31]也对思维可视化工具应用教学的指导原则作出了详细分析,并列举了八大思维图示法、思维导图以及概念地图等三大可视化工具核心差异和应用着力点等,为教学应用的具体实施提供了理论指导。但是上述研究仅基于知识自身类型,其并没有在此基础上审视学习者,即人的因素对可视化方式的影响。分布式认知理论观点认知同样存在于“个体+群体”的交流、共享以及人工制品的要素中,因此本文在上述知识特征以及分类的基础上,加入学习者在线行为数据分析过程,即以机器操作中的底层交互、日志数据以及后续传感数据仪器等进一步挖掘学习者行为序列过程,以进一步补充知识可视化方式。

3 实现机制

可视化认知工具作为信息技术与课程整合的一种新型方式,其作用在于从信息加工方面对思维过程加以模仿以减少认知负荷,并帮助学习者进行信息处理从而构建自己的认知格局。目前,随着信息技术的发展,对认知工具的研究已从初始概念探索阶段发展到基于认知工具的实证个案应用研究阶段。由于认知工具是起源于认知心理学的抽象概念,本文基于Jonassen 对认知工具的功能分类,搭建认知工具平台并对课程学习进行整合设计,并对在此工具学习中群体控制交互行为进行分析研究,以探求该过程中学习者认知发展状况。

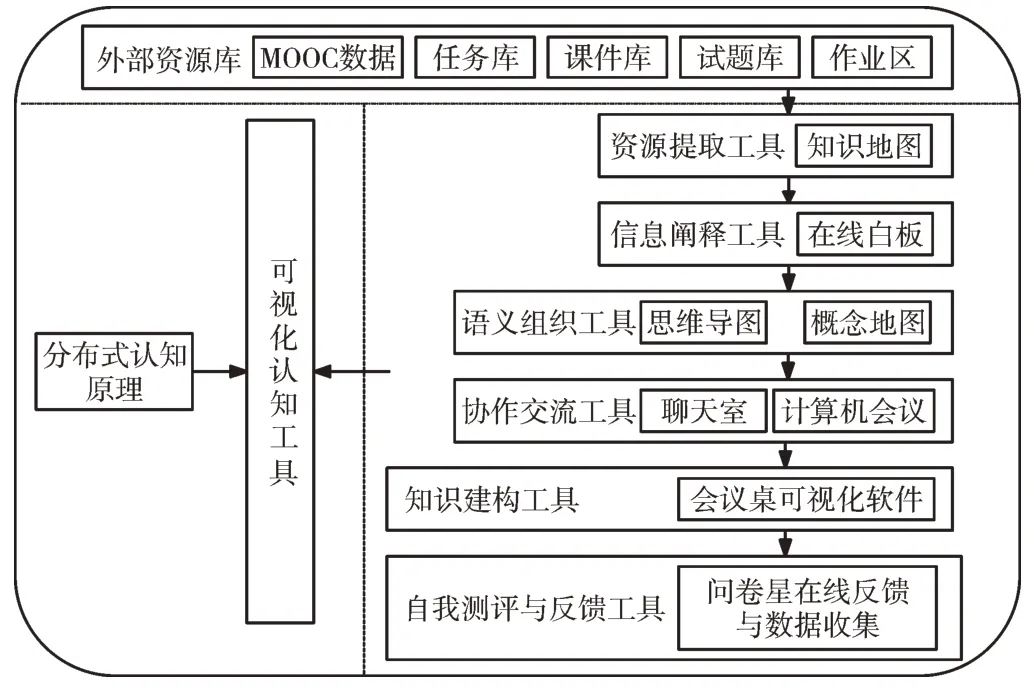

3.1 建构主义学习环境

认知工具强调借助外部设备与工具进行知识构建以形成认知,但是工具与设备的发挥与实施却并非唾手可得,认知工具依托建构主义与分布式认知理论为基础,其中建构主义学习理论尤其强调建构主义学习环境(CLEs)的重要性。由此,本文结合Perkins 的信息库、符号簿、建构工具箱、任务情境和管理者五要素学习环境对认知工具实施的建构主义学习环境进行教学设计[32]。基于建构主义学习环境模型,认知工具整合了普通多媒体教学的优点,具备强大的交互功能,另外它还可以基于信息化网络、可视化信息工具及语义图示工具等帮助学习者构建语义信息网,以有助于学习者对问题的深层表征,并且这对于降低技术应用带来的认知负荷意义重大[33]。但是上述建构主义学习环境更多倾向于环境要素的构建,对统一的工具平台为课堂中学习者的认知发展提供何种“认知技术”支持尚且没有具体论述。本文以交互式共享白板为基础,综合Jonassen 的认知工具分类与课程应用需要,从功能分类的角度对外部资源库、资源获取工具、信息阐释工具、语义组织工具、协作交流工具、知识建构工具以及自我测评与反馈工具的认知工具进行设计(见图2)。

Fig.2 Tool platform design based on cognitive tool application图2 基于认知工具应用的工具平台设计

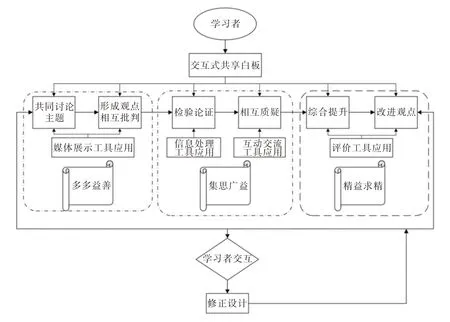

3.2 教学模式设计

为了更好促进学习者自主掌握相关知识的能力并提高其交互行为的发生,课程学习任务采用课前聚合离散知识、课中知识结构化重组及课后知识分享深化的方式开展小组合作学习。交互式共享白板的核心价值在于构建促进学习者交互行为的知识共享平台,结合本文研究目的,从技术应用层面而言,该平台主要包括资源获取、信息阐释、语义组织、协作交流、知识建构以及自我测评与反馈的认知工具平台应用。本文从微观层面综合Harasim 六阶段合作学习模型以及陈文莉教授的“三益模型”为指导原则,对学习者在课程讨论环节中的合作过程模型进行设计(见图3),以探究学习者认知发展过程。

Fig.3 Cooperative process model图3 合作过程模型

4 结语

针对当前信息技术在与教育融合中存在表层化现象,以及在信息技术应用中普遍奉行以教师为中心的传统师生对话结构问题,本文结合可视化认知工具在对学习者思维加工过程与自主认知发展方面的优势,构建了群体控制学习中促进学习者信息处理和知识建构的建构主义学习环境及教学模式,从而为后续群体认知行为与基于该模式的教学实践分析研究奠定基础。

同时,本文也存在如下局限:首先本文中的教学活动适用于线上完成,因此线下数据的收集存在一定程度缺失,同时要求给予较强程度的支架式教学和学习者拥有较强的自控学习能力;其次本文没有对大样本进行大范围研究,由此选取样本进行数据收集和分析具有很强的个案特征,影响普适规律的得出。后续研究将针对认知工具组与非认知工具组、高效组与低效组等进行对比实验研究,以更加清晰地得出认知工具应用于课堂教学对学习者认知发展的影响,并进一步扩大样本容量以提高效度从而开展综合研究。